文言文阅读:夯实字词基础 广泛涉猎题材

2022-02-15兰丽红

兰丽红

命题规律总结

选文特点

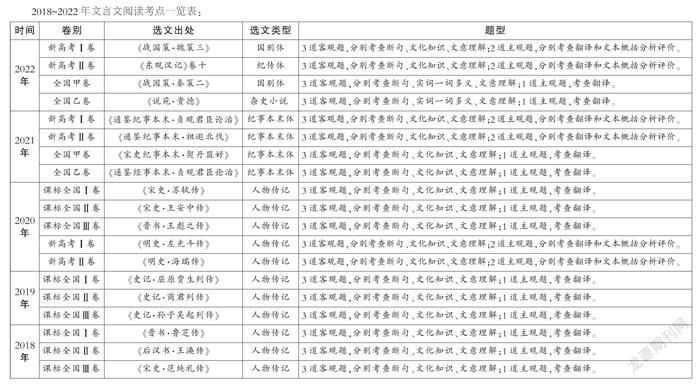

综观近年来的高考语文全国卷不难看出,2020年以前的高考全国卷文言文阅读文本都是选自二十四史中的“人物传记”,从2021年开始,高考全国卷中,4套试卷都选择了“纪事本末体”。2022年文言文阅读文本的选材更加广泛,包括战国、秦汉时期的杂史、别史等经典文言著作,不再限于史传文和纪事本末體,既有考生相对熟悉的《战国策》《通鉴纪事本末》《宋史纪事本末》,也有不太熟悉的《东观汉记》《说苑》等,文体包括了“国别体”“纪传体”和“杂史小说”等。

(“2018~2022年文言文阅读考点一览表”见6版)

《战国策》为西汉刘向编订的国别体史书,内容以战国时期策士的游说活动为中心,反映了战国时期的一些历史特点和社会风貌。它善于述事明理,人物形象描写逼真,所以,体例虽为“国别体”,但内核依然是“写人叙事”。教材中有从《战国策》节选的课文,因而学生对其内容和形式并不陌生。

《通鉴纪事本末》是南宋袁枢编辑的纪事本末体史书,开“纪事本末体”之先河。它取《资治通鉴》所记之事,但改变撰写方式,专以记事为主,每一事详书始末,并自为标题,然后区别门目,分类编排。

《宋史纪事本末》也属于“纪事本末体”,就是以历史事件为纲,完整地叙述一个历史事件的始末。“纪事本末体”这种体裁形式克服了编年体记事分散和纪传体记事重复的缺点,在编年、纪传、政书三体之外又创立了一种新的体裁,从而为史学的发展开辟了一条新路径。

《东观汉记》原名《汉记》,因编修之地位于皇家藏书阁“东观”而得名。它是由汉明帝下令编修的,所记之史起于汉光武帝,止于汉灵帝,前后约百余年,是我国首部当朝官修的纪传体史籍。

《说苑》又名《新苑》,是汉代刘向所编纂的古代杂史小说集。它分类记述了春秋战国至汉代的逸闻轶事,各类之前列总说,事后加按语。作品取材广泛,采获了大量的历史资料,各卷的多数篇目都是独立成篇的小故事,有故事情节,有人物对话,叙事讽喻,故事性颇强,当然其内核仍然是“写人叙事”。

小结:①文体特点:“人物传记”一般先介绍传主的基本情况,然后具体介绍传主一生的主要事迹,其中穿插一些主观评价。“纪事本末体”及其他,详述事件发生的原因、过程和结果,在叙事的同时更凸显议论。②文本选用:文本呈现非连续性,文中多人物对话、时空转换、多事件串联,且几件事情之间存在明显的时间先后顺序,但彼此之间不一定存在有机联系,上下文中可供连贯阅读的信息较少,理解上难度稍有加大。③选材主题:试题取材古代文化典籍,体现中华优秀传统文化——重视民生、强调法治、君明臣直、上下同心等,进一步落实“立德树人”的根本任务,旨在引导考生关注有榜样作用的历史名人、能映射当代社会的历史事件,从而使优秀传统文化在教育教学中发挥更加积极的作用。

题型设置

近年来,高考全国卷文言文阅读命题“稳中有变”:

2020年以前,文言文阅读均设置3道选择题和1道翻译题,选择题分别为文言文断句题、古代文化知识题、概括和分析文本内容题,突出了对文言词语的意义和用法、文言句式及用法、古代文化知识积累与理解、筛选整合信息能力的考查。从2020年新高考Ⅰ卷开始,又增加了一道对文本概括分析评价的主观题。

2021年全国甲卷、乙卷沿袭“3客观+1主观”的设题模式,新高考Ⅰ卷、Ⅱ卷则是“3客观+2主观”的设题模式。

2022年全国卷设题模式与2021年相同,但考点发生了变化,全国甲卷、乙卷没有直接考查知识点,而是课内外联动,引导考生构建完备的文言知识体系。

小结:①从设题模式的变化看,对文本概括分析评价题的加入更加注重考查考生的思维过程,不仅考查考生对文意的理解,同时加强考查考生筛选整合信息、归纳概括要点、评价分析等方面的综合能力。②从考点角度看,实词一词多义的考查强调对基础知识的深刻理解和运用,引导教学立足课标、回归教材,而不是去挖掘偏、难、怪的内容。

考查重点

《普通高中语文课程标准(2017年版)》(以下简称为《新课标》)中“中华传统文化经典研习”这一任务群中指出学生应“不断积累文言阅读经验,培养民族审美趣味,增进对传统文化的理解,提升对中华民族文化的认同感、自豪感,增强文化自信,更好地传承和弘扬中华优秀传统文化”。可见,试题考查的重点由“基础知识”转为“综合能力”,在于提升考生的文言能力和文化素养。

命题趋势预测

选文方向

1.文言文阅读是高考语文阅读的重要题型之一,在大力弘扬中华优秀传统文化的今天,更是要发掘中华传统文化资源,引导考生感受中华民族的文化底色,追寻中华优秀传统文化的根脉。选文将进一步扩大到其他各类文本,比如政论文、游记、辞赋书表等,以增强考生的文化自信,并考查考生知识视野的开阔度。

2.在扩大文言文阅读文本类型的同时,不会考查过于生僻的文本,而是重在考查考生的语文能力,因而所选人物、事件应该是考生比较熟悉的历史事件或人物,甚至是教材中出现过的人物、事件。

3.在实际生活和学习中,多文本阅读是常态,高中语文课程也强调“群文阅读”,可以推测,文言文阅读将来会出现多文本的相关内容整合为一的文本,或者是多文本材料的组合等形式。

题型预测

1.文言文阅读的命题仍将强化基础性,加强关键能力的考查。2022年实词一词多义的考查就是重视基础知识考查的信号,未来还会突出虚词的意义及用法、文言句法现象等的考查。

2.文言文阅读命题将打破现有的试题结构,逐步减少单一知识点的考查,基于真实问题情境的考查将会是文言文命题的一个方向。

3.文言文阅读的命题仍将增加主观题的设置,考查考生对文意的理解、对信息的筛选概括、对文本内容或写法的分析,以及对人物或文本的评价等,甚至会趋向于开放性设题。

应考策略

1.联通教材,站稳课堂学习的“主阵地”。

丰厚课内文言文知识积累,注重迁移积累实词、虚词、句法知识和古代文化知识,能够以“词”疏意,以一篇带动多篇,从而形成文言文自主阅读能力。

2.以教材中的篇目为关联对象,扩大阅读面。

阅读中注意根据不同文本类型,从文体特征入手,整体把握文本,深入挖掘人物的品质,分析事件的因果关系,思考历史人物、历史事件的当代意义,着力训练考生的思维逻辑。

3.注重阅读方法和答题规范的训练。

阅读时可采用“以题入文”法或“题文并读”法,整体关照,比较分析;读题时抓关键词,明确问题指向;答题时强化翻译题的采分点意识、主观题的规范表达意识等。

2018~2022年文言文阅读考点一览表:

真题在线

(2022年全国乙卷)

阅读下面的文言文,完成10~13题。

圣人之于天下百姓也,其犹赤子乎!饥者则食之,寒者则衣之,将之养之,育之长之,唯恐其不至于大也。

魏武侯浮西河而下,中流,顾谓吴起曰:“美哉乎河山之固也,此魏国之宝也!”吴起对曰:“在德不在险。昔三苗氏左洞庭而右彭蠡,德义不修,而禹灭之。夏桀之居,左河、济而右太华,伊阙在其南,羊肠在其北,修政不仁,而汤放之。由此观之,在德不在险。若君不修德,船中之人尽敌国也。”武侯曰:“善。”

武王克殷,召太公而问曰:“将奈其士众何?”太公对曰:“臣闻爱其人者,兼屋上之乌;憎其人者,恶其余胥。咸刈厥敌,靡使有余,何如?”王曰:“不可。”太公出。邵公入,王曰:“為之奈何?”邵公对曰:“有罪者杀之,无罪者活之,何如?”王曰:“不可。”邵公出,周公入,王曰:“为之奈何?”周公曰使各居其宅田其田无变旧新惟仁是亲百姓有过在予一人武王曰广大乎平天下矣凡所以贵士君子者以其仁而有德也。

景公游于寿宫,睹长年负薪而有饥色,公悲之,喟然叹曰:“令吏养之。”晏子曰:“臣闻之,乐贤而哀不肖,守国之本也。今君爱老而恩无不逮,治国之本也。”公笑,有喜色。晏子曰:“圣王见贤以乐贤,见不肖以哀不肖。今请求老弱之不养,鳏寡之不室者,论而供秩焉。”景公曰:“诺。”于是老弱有养,鳏寡有室。

晋平公春筑台,叔向曰:“不可。古者圣王贵德而务施,缓刑辟而趋民时。今春筑台,是夺民时也。岂所以定命安存,而称为人君于后世哉?”平公曰:“善。”乃罢台役。

(节选自《说苑·贵德》)

10.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )

A.周公曰/使各居其宅田其田/无变旧新/惟仁是亲/百姓有过/在予一人/武王曰/广大乎平天下矣/凡所以贵士/君子者以其仁而有德也/

B.周公曰/使各居其宅田其田/无变旧新/惟仁是亲/百姓有过/在予一人/武王曰/广大乎平天下矣/凡所以贵士君子者/以其仁而有德也/

C.周公曰/使各居其宅/田其田/无变旧新/惟仁是亲/百姓有过/在予一人武王曰/广大乎平天下矣/凡所以贵士/君子者以其仁而有德也/

D.周公曰/使各居其宅/田其田/无变旧新/惟仁是亲/百姓有过/在予一人武王曰/广大乎平天下矣/凡所以贵士君子者/以其仁而有德也/

解析:本题考查考生文言文断句的能力。

句意:周公说:“让他们各自住着自己的房屋,耕作自己的田地,不要因为旧朝新臣而有所改变,只亲近仁义的人。百姓有过错,责任在我一人身上。”武王说:“看得远大啊,(这样做足以)平定天下啊!凡是尊重士人君子的人,是因为他们仁爱而有德行啊。”

从内容来看,画线句是“周公”和“武王”的对话,两个“曰”是标志,“武王曰”前面是“周公”所言,所以“武王”前面断开,排除C、D项;从句式结构来看,“凡所以贵士君子者”“以其仁而有德也”是“……者”“……也”的判断句,且“贵士君子”是动宾短语,作“者”的定语,中间不可断开,排除A项。

参考答案:B

11.下列对文中黑体词语及相关内容的解说,不正确的一项是( )

A.“饥者则食之”与“食野之苹”(《短歌行》)两句中的“食”字含义相同。

B.“而汤放之”与“是以见放”(《屈原列传》)两句中的“放”字含义相同。

C.“靡使有余”与“望其旗靡”(《曹刿论战》)两句中的“靡”字含义不同。

D.“公悲之”与“心中常苦悲”(《孔雀东南飞》)两句中的“悲”字含义不同。

【解析】本题考查考生理解文言实词在文中的意义和用法,了解并掌握常见的文化常识的能力。

A项,“饥者则食之”中“食”的意思是“给……吃”,“食野之苹”中“食”的意思是“啃食”。B项,“而汤放之”与“是以见放”两句中的“放”字都是“放逐”之意。C项,“靡使有余”中“靡”的意思是“不要”,“望其旗靡”中“靡”的意思是“倒下”。D项,“公悲之”中“悲”的意思是“为……感到悲伤”,“心中常苦悲”中“悲”的意思是“悲伤”。

参考答案:A

12.下列对原文有关内容的概述,不正确的一项是( )

A.魏武侯乘船顺河而下,对吴起说,险固的河山是魏国之宝。吴起以三苗氏、夏桀虽有河山之固却因不修德而亡为例,指出德政才是国之宝。

B.太公建议将殷商的士众全部杀掉,一个也不要剩。邵公则建议有罪的诛杀,无罪的人让他们活下去。武王不同意太公和邵公的建议。

C.景公在寿宫游玩,看到老人背着柴并面有饥色,就下令让官吏供养老人。晏子则指出,喜爱有才德的人,同情没能力的人,是守国的根本。

D.叔向反对晋平公在春天筑台,认为那样做会耽误农时,如果只顾自己安身立命,就不会被后世称为人君。平公于是停止了筑台的劳役。

解析:本题考查考生分析并概括文章内容的能力。

D项,“如果只顾自己安身立命,就不会被后世称为人君”错误,曲解文意,文中“岂所以定命安存,而称为人君于后世哉”意思是“怎么能靠这些来安身存命,而被后代尊称为国君呢”,这是说不能靠建造游观之台这些方式来安身存命。

参考答案:D

13.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)武王克殷,召太公而问曰:“将奈其士众何?”

(2)今请求老弱之不养,鳏寡之不室者,论而供秩焉。

解析:本题考查考生理解并翻译文言文句子的能力。

第一句的重点词有:“克”,打败;“召”,召见;“奈……何”,把……怎么办。第二句的重点词有:“请求”,请求找来;“鳏寡”,丧妻丧夫;“论”,评定;“供秩”,供给生活物品,可意译为“安置”;“焉”,代词,他们。

参考答案:(1)武王打败了商朝,召见姜太公,问他:“该拿那些商朝的士人和百姓怎么办?”

(2)现在我请求找来老弱而没有人养活、丧妻丧夫却没有房屋的人,评定之后安置他们。