不同施氮量下玉米秸秆还田对土壤有机碳及其组分的影响

2022-02-15张玉娇邱慧珍郭亚军张建斌

张玉娇,邱慧珍*,郭亚军,张建斌

(1.甘肃农业大学资源与环境学院甘肃省干旱生境作物学重点实验室,甘肃兰州 730070;2.甘肃省畜禽废弃物资源化利用工程研究中心,甘肃 兰州 730070)

我国属于农业大国,作物秸秆含有供作物生长需要的多种元素,例如氮、磷、钾等是一种宝贵的营养资源,总产量居世界首位,呈现产量大、种类多、分布广的特点[1]。目前,秸秆资源化利用、合理利用生物质资源及促进农业可持续发展的重要途径主要通过秸秆还田来完成[2]。秸秆还田被认为是一种高效的农田培肥措施,可以减少秸秆焚烧产生的温室气体排放到环境中造成的污染;同时秸秆进入土壤后经过一段时间的腐解作用,可以释放速效养分和有机物质为土壤中的微生物提供丰富的碳源促进土壤有机质的积累,有利于农作物生长增加作物产量,还能够改善土壤结构、提高土壤肥力、减缓地力衰竭[3]。

土壤有机质不仅可以用来衡量土壤肥力水平,还能影响土壤的稳定性和生产力。其中,土壤有机碳可以影响土壤的各项基础性质,在促进植物生长和改善土壤肥力中发挥着重要作用。但土壤有机碳的数量是一个合成与矿化分解的平衡结果[4],不能很好地反映土壤有机碳质量的变化程度。土壤中的一些活性有机碳成分,例如可溶性有机碳(dissolved organic carbon DOC)、土壤微生物生物量碳(microbial biomass carbon MBC)等指标尽管在土壤有机碳中含有的较小,但是这些组分对农田管理方式更为敏感[5],例如施肥、秸秆还田等农业措施均可使土壤有机碳的数量和质量发生改变,进而影响土壤有机碳的组成、存在方式和土壤活性有机碳的活性。秸秆还田对土壤有机碳库影响最大。秸秆还田后,一方面通过秸秆中碳的矿化和腐殖化作用增加土壤有机碳含量,另一方面秸秆碳的激发效应又将导致消耗土壤原有有机碳的消耗。通过研究土壤有机碳及其土壤活性碳成分的变化,有利于揭示秸秆还田对不同施氮量下土壤有机碳的影响效果。

秸秆还田后受到很多因素的影响,该试验依托于2013年长期定位试验,设置不同施氮量处理,研究连续不同施氮量条件下秸秆还田对土壤有机碳含量及其活性碳组分影响,为秸秆还田后的土壤中有机碳含量的变化趋势提供部分解释。

1 试验材料与方法

1.1 试验区概况

该田间试验地位于甘肃省定西市安定区香泉镇,土壤是以黄绵土为主的土壤类型。所在区域无霜期140 d,80%保证率;≥10℃的积温为2075.1℃,蒸发量1 400 mm以上;年均温度6.9℃,年降雨量400 mm左右,多集中在7~9月。属中温带半干旱气候。2013年供试土壤的基本理化性质见表1,供试玉米秸秆来自附近农户,初始组成特性见表2。

表1 土壤基本理化性状

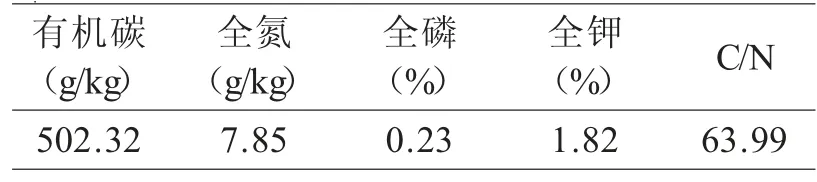

表2 供试玉米秸秆初始组成特性

1.2 试验设计

田间定位试验共设置5个不同的施氮处理:N0(秸秆不还田+不施氮肥)为对照、S+N0(秸秆还田+不施氮肥)、S+N75(秸秆还田+施氮量为75 kg N·hm-2)、S+N225(秸秆还田+施氮量为225 kg N·hm-2)、S+N375(秸秆还田+施氮量为375 kg N·hm-2)。N肥为尿素(N 46%)、P肥为过磷酸钙(P2O516%)、钾肥硫酸钾镁(K2O 24%)配施等量的磷钾肥,施磷量为P2O5225 kg·hm-2,施钾量为K2O 292.5 kg·hm-2。肥料按小区称重撒施后旋耕,旋耕后起垄。垄高20 cm,垄宽60 cm,垄距60 cm,起垄后覆膜。马铃薯品种是“青薯九号”原种,采取人工点播的方法播种,宽垄双行,深10 cm,株距25 cm,种植密度为4 450株·667 m-2。还田所用秸秆粉碎长度约为5 cm,施肥后旋耕还田(秸秆还田量为干重600 kg/亩),秸秆还田原位培养试验采用尼龙网袋法,称取秸秆60 g与埋置层土样按1:8.3混匀装入100目的尼龙袋网(35 cm×25 cm),于马铃薯播种后埋入垄上马铃薯种植行之间,深度15 cm,每个处理重复4次,采取随机区组排列,小区面积为3 m×7.2 m=21.6m2。

1.3 试验样品采集与处理

采集样品时间为2019年。土壤使用土钻在采集位置为垄面两行马铃薯之间中间位置采集土壤样品。尼龙网袋还田后采样时间为30 d、60 d、90 d、120 d共4次。各小区采集4垄0~20 cm土样。土样采集后充分混匀后一部分装自封袋,置于4℃环境用于微生物碳和可溶性有机碳等测定;剩余部分敞口在实验室阴凉通风处放置至自然风干,用于其他指标的测定。尼龙网袋内秸秆烘干后称重,粉碎过60目筛。尼龙网袋内鲜土过筛装袋于4°冰箱保存,剩余部分至自然风干。

1.4 测定指标与方法

参照鲍士旦方法[6]测定土壤全氮、速效钾、速效磷、pH及总有机碳(TOC)。土壤溶解性有机碳(DOC)含量测定采用硫酸钾溶液提取法;土壤微生物生物量碳(MBC)含量测定采用氯仿熏蒸浸提法,用熏蒸样品碳含量减去未熏蒸样品碳含量再除以回收系数KC=0.45[7]。

1.5 数据处理

数据整理及作图用Excel 2019完成,显著性差异和相关性分析采用SPASS 22.0完成。

2 结果与分析

2.1 不同施氮量下玉米秸秆还田对土壤总有机碳(TOC)含量的影响

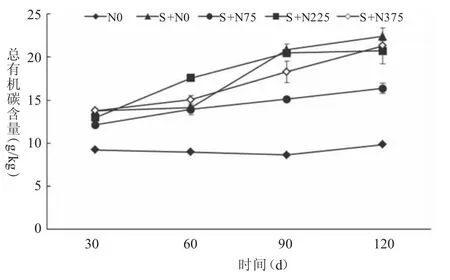

由图1可知,不同处理下TOC含量在整个采样时间内的动态变化,S+N0、S+N75、S+N225、S+N375均从采样时间30 d至120 d逐渐升高;N0处理下在培养时间内先缓慢降低再有所升高。整个采样时间内S+N0、S+N75、S+N225、S+N375处 理 相 对 于N0处 理TOC含量分别平均提高93.8%、56.7%、95.3%、86.4%。可见秸秆还田处理的TOC含量高于秸秆不还田处理,不同施氮量添加秸秆还田处理的TOC含量也均高于秸秆不还田处理。

图1 不同施氮量下玉米秸秆还田土壤总有机碳(TOC)含量的变化

2.2 不同施氮量下玉米秸秆还田对土壤溶解性有机碳(DOC)含量影响

由图2可知,几种处理下DOC含量在整个采样时间内的动态变化,S+N0、S+N75、S+N375处理从采样时间30 d至90 d逐渐升高,120天时骤然降低;N0、S+N375处理从采样时间30~60 d逐渐升高,随后N0处理缓慢降低,S+N375处理骤然降低。整个采样时间内S+N0、S+N75、S+N225、S+N375处理相对于N0处理DOC含量分别平均提高273.5%、236.5%、267.4%、213.2%。因此秸秆还田不施氮处理及不同施氮量下秸秆还田处理的DOC含量均高于秸秆不还田处理,同时S+N375处理下DOC含量低于其他秸秆配施氮肥处理。

图2 不同施氮量下玉米秸秆还田土壤溶解性有机碳(DOC)含量的变化

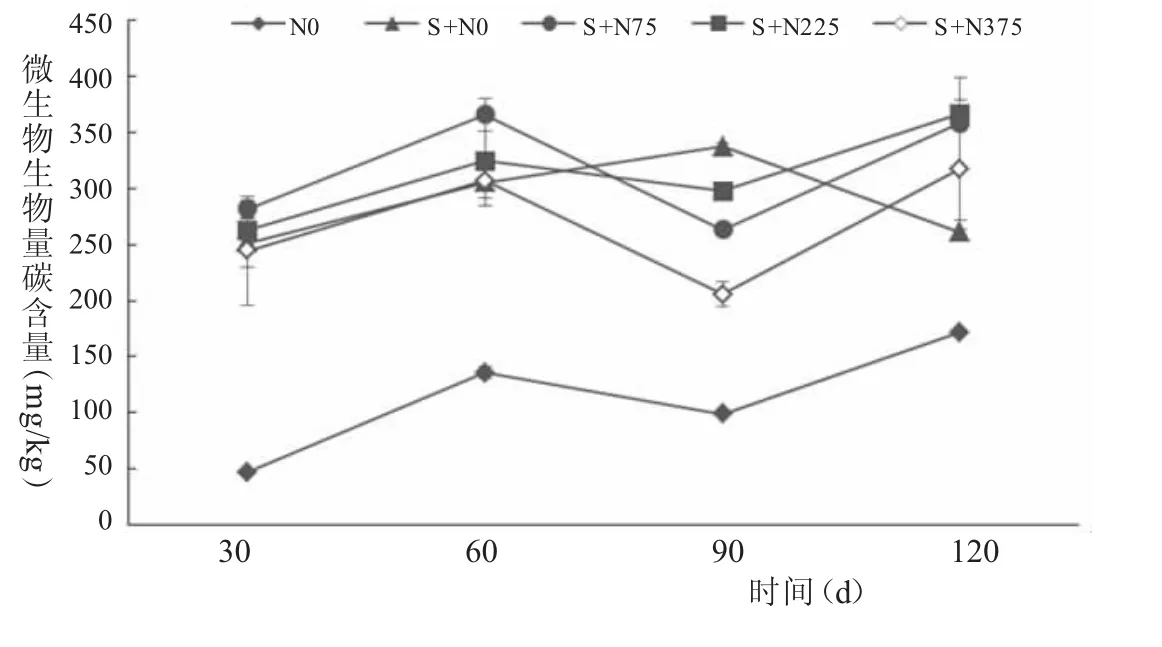

由图3可知,各个处理下MBC含量在整个采样时间内的动态变化。S+N0、S+N75、S+N225、S+N375处理从采样时间30 d至60 d逐渐升高,90 d时有所下降,120 d时又升高;S+N0处理从采样时间30~90 d逐渐升高,120 d时有所下降。整个采样时间内S+N0、S+N75、S+N225、S+N375处理相对于N0处理土壤溶解性有机含量分别平均提高154.5%、157.5%、175.7%、136.7%。得出S+N0、S+N75、S+N225、S+N375处理下MBC碳含量也均高于N0处理同时S+N375处理下MBC含量低于其他秸秆配施氮肥处理。

图3 不同施氮量下玉米秸秆还田土壤微生物生物量碳(MBC)含量的变化

3 讨论

土壤总有机碳含量可以用来衡量土壤质量和肥力大小。有研究发现[8]农田中除了作物根系残留的碳,秸秆的输入也可以增加土壤碳的含量。王桂红等[9]研究喀斯特地区秸秆还田与氮肥施用发现,秸秆结构特殊含碳量较高,因此要配施一定量的氮肥。同时秸秆配施低水平氮肥可以有效降低土壤有机碳矿化,但是氮肥水平较高时,会增加土壤有机碳矿化的激发效应。在本试验研究中秸秆配施氮肥处理下土壤总有机碳含量逐渐升高。培养时间为90 d前,秸秆配施氮肥处理相比不添加秸秆处理总有机碳含量增加显著,90 d后增加效果趋于缓慢。这与陈建英等[10]研究发现秸秆还田配施氮肥将利于土壤总有机碳含量的增加结果一致。

土壤溶解性有机碳是土壤微生物可以直接利用的碳源,受植物和微生物的影响强烈、具有一定的溶解性、不稳定极易被分解[11]。土壤溶解性有机碳的动态变化在一定程度上能够反映土壤有机碳的稳定性[12],含量一般不超过土壤总有机碳的2%[13]。吴健敏等[14]研究发现秸秆填埋进土壤后,经过30 d的培养,土壤可溶性有机碳含量增高。本试验中秸秆配施氮肥后不仅能增加了土壤有机碳含量,同时还改变土壤活性碳组分含量。由于120 d时作物处于收获期,土壤可溶性有机碳属于土壤中的活性成分,易受温度的影响。随着温度的升高微生物的活性增加,导致土壤中可溶性有机碳含量减少,在施氮量为375 kg·hm-2时,由于土壤氮素含量过高,微生物需要更多碳源,导致土壤活性有机碳含量降低。

土壤微生物生物量碳是土壤中活的细菌、真菌、藻类和微动物体内所含的碳,很容易发生变化,也是土壤有机碳库中活性很强的一部分[15]。李新华等[3]研究发现秸秆入田后一方面为土壤微生物的生长繁殖提供充足的养分和能源,加速土壤微生物生物量碳的周转速度,土壤原有的土壤碳和秸秆碳的分解速度也随之加快。贾俊香等[16]研究发现秸秆添加可以显著提升土壤DOC含量,但是对MBC含量的提升效果并不显著。本研究中,秸秆还田条件下秸秆配施氮肥处理土壤微生物生物量碳含量逐渐升高。其原因可能是秸秆还田刺激微生物活性,促进微生物生长、繁殖,直接增加了土壤微生物生物量碳的含量。同时,由于长期施氮,在施氮量为375 kg·hm-2时,土壤微生物生物量碳低于其它处理,其原因可能是过量施氮使土壤微生物多样性降低[17],从而降低土壤微生物生物量碳含量。

4 结论

秸秆还田可以显著提高土壤总有机碳、溶解性有机碳和微生物生物量碳含量;同时随着施氮量的增加,土壤活性有机碳含量减少。