研发密集型产业的创新转型:基于集成电路产业的跨国分析

2022-02-15李君然封凯栋姜子莹

李君然, 封凯栋,姜子莹

(1.清华大学 教育研究院 写作与沟通教学中心,北京 100084;2.北京大学 政府管理学院,北京 100871;3.厦门大学 公共事务学院,福建 厦门 361005)

在国家长期支持下,中国高技术产业取得明显发展,科研投入与专利产出等指标持续攀升。但在中美贸易摩擦中,高技术产业长期存在的结构性问题被突显出来,产学研割裂导致的核心技术缺失给中国造成了巨大损失。以集成电路领域为例,2018年的“中兴事件”和“福建晋华事件”给了我们深刻的教训;而在2020年,美国又尝试通过限制所有含美国技术的厂商为华为配套而继续施压。难以解决的技术瓶颈反映了中国在研发密集型产业中的结构性失调,尤其是缺乏基础性技术知识的自主生产机制。而这一问题的实质是,采用技术跟随战略的后发国家或地区实现基本的工业化后,在“从模仿到创新”的转型过程中遭遇了“追赶的极限”(王振寰,2010)[1]。

理解追赶型经济体在这一阶段所普遍面临的“追赶的极限”,必须首先理解不同产业技术能力积累的逻辑。在传统的制造业中,生产知识与研发知识虽然存在明显区别,但两者或多或少存在相似性。这种相似性允许追赶型经济体通过逆向工程来反求先发国家产品中的技术,使得技术跟随战略存在理论上的可能性。然而在研发密集型产业中,由于制造经验所产生的知识与研发活动所需的知识间存在根本性区别,通过逆向工程来寻找技术进步的可能性被极大地降低了。后发国家必须加强自身的研发能力,甚至加强自身从科学研究中获得源头性技术的能力,才能实现持续的技术进步。

追赶型经济体在这一阶段所遭遇的结构性挑战,无法通过投资规模、科研项目、专利产出的数量增长来解决,而是需要构建内向型产学研合作机制。但是,从科研到产业化开发的桥接活动并不符合经济理性,与科学共同体的价值取向也有差异,因而后发国家无法仅依靠市场的自组织机制或学术界的学术激励机制来单独实现创新活动转型。就成功经济体的历史经验来看,美国、日本、韩国等不同经济体是通过政府构建网络化或组织化的产学研整合机制来推动各自的转型。这也反映出理论上形成产学研协作的两种基本型,即“以科学逻辑为出发点,为产业参与者提供额外激励”和“以产业逻辑为出发点,为科研参与者提供额外激励”。本文将讨论全球重要国家研发密集型产业的创新机制形成过程,通过对集成电路领域专利数据的分析呈现不同国家的产学研结构,说明组织性的产学研合作体制的重要性和主要路径。在此基础上,文章将进一步分析中国创新机制转型中结构性症结的成因,并提出研发密集型产业相应的发展对策。

一、“从模仿到创新”:发展中国家的产业转型困境

在一个经济体从跟随模式转型到前沿竞争模式时,其所遭遇的困难本质上是既有产学研组织形式与研发密集型产业创新特征间的冲突。面对这种系统的路径依赖与制度僵化,国家介入在促进产学研结合过程中发挥着至关重要的作用,制度化和组织化的协作平台则为转型提供了必不可少的组织载体。

1.发展中国家“追赶的极限”

主流的追赶研究基于东亚国家传统制造业发展的经验,总结出了“从模仿到创新”的制造业追赶模式(Lall,1987;Amsden,1989;Kim,1997,1999)。该模式强调“获取技术—吸收技术—改进技术”渐进式经验积累和改进的过程:发展中国家在产业技术成熟的阶段进入,首先利用外国成熟的成套技术来进行组装生产,在积累起一定的经验后,再通过消化吸收引进技术,进行模仿性分解研究来开发相关产品(Kim,1997)。由于这些传统制造业生产活动所涉及的知识有较好的相似性或者相关性,企业能力得以通过依循惯例持续在领域内搜索的方式实现有效拓展(Nelson and Winter,1982)。而在与之相适应的传统产学研组织方式中,大学、研究机构与企业建立起了线性联系。它们各自聚焦于传统功能,有较为清晰的界限,关联渠道通常明确且有限。大学的角色被定位为从事基础研究和培养人才,研究机构主要从事基础性科学研究工作,这些都无法快速投入产业化应用;工业企业专注于产品开发和生产(Gibbons et al.,1994;Etzkowitz,1998)。在这一模式下,国家与大规模的国有企业组成政企联盟,动员并配置资源来引进外国技术,建立大规模生产能力,并通过渐进式改进来实现产业发展(Perez and Soete,1988;Amsden,1989)。

与上述传统制造业不同,集成电路和现代制药等产业被人们称为“以科学为基础的产业”或者“研发密集型产业”(Pavitt,1984)。在这些产业中,技术变化更频繁更迅速,需要高强度的研发活动(Aubry and Renou-Maissant,2013);但与此同时,从事制造活动本身所产生的经验知识,与支撑制造活动的工程技术知识,以及产品开发的知识之间的相似性与相关性都极大地降低(Pisano,2006)。这意味着人们无法通过对制造经验的积累来回溯开发生产手段和设计生产流程的知识,也无法通过这一模式来获取新产品开发的知识。

由此,当发展中国家随着自身工业化进程从传统制造业转向研发密集型产业时,它们普遍会面临创新升级时的系统僵化。因为在工业化阶段的早期,发展中国家建立了与传统制造业相匹配的产业组织方式,包括大学与企业相互分离的状态,政府与特定的企业集团、金融机构等组织制度化的双向嵌入关系等要素(Kim,2000)。而当发展中国家期望从劳动密集型制造领域转入研发密集型领域时,新产业的技术特征要求建立一个新的产学研模式,但其社会经济系统却呈现出明显的路径依赖特征,并成为转型的障碍(Perez,1983;Arthur,1989;Callon,1995)。如果新产业所需要的产业组织基础无法建立,那么发展中国家就会掉进“模仿陷阱”,在关键产业上呈现出技术对外依赖的脆弱性(Agénor and Canuto,2012;封凯栋、姜子莹,2019)[2]。

2.对成功创新经济的解释与误判

在推动研发密集型产业发展的过程中,发达国家通过制度构建使得大学、科研部门与产业界之间的界线变得模糊;产业界的技术进步主要不是来源于在生产中实现的渐进式的工艺创新,而更依赖于基础科学的进步,甚至企业自身都会从事大量的科学研究(Nelson and Wright,1992);大学与科研部门也不再仅是以自身的学术追求为目的,而是通过一系列的互动机制来获取产业界的资金、信息反馈甚至进行直接的互动,以求在解决产业前沿技术问题的过程中推动科学和基础研发的进步(Callon,1998)。

在这种情境下,传统的相互分离的或者线性的产学研合作方式不再适用。发达国家建立起互动的、三螺旋式的政府—大学—企业相结合的组织方式(Powell et al.,1996;Etzkowitz and Leydesdorff,2000;Hessels and Van Lente,2008)。政府、大学和企业不再是独立的、界限分明的行动者,而是相互作用的制度领域(institutional sphere),形成了很多重叠交互的界面和网络(Etzkowitz and Leydesdorff,2000;Etzkowitz,2002;Marques et al.,2006)。此后,欧美等国出现了大量以产学研结合作为创新的制度性逻辑的分析框架,如Kalar and Antoncic(2015)等。被人们广泛接受的其他一些创新分析的概念,如“开放式创新”“企业家型国家”等(Chesbrough,2003;Mazzucato,2013),事实上也都是以产学研紧密结合的创新经济作为讨论前提的。这一解释范式源自于人们对当代知识生产的新认识,尤其是Gibbons et al.(1994)等人强调的:随着新模式的发展,知识的生产会具有社会弥散性,各部门都会参与到知识生产的进程中来。(1)Gibbons et al.(1994)等人认为一种新的知识创造模式“模式2(Mode-2)”正在逐步取代原有的知识创造模式“模式1(Mode-1)。在新的模式中,知识的生产过程往往镶嵌在应用背景中,是跨学科、异质性的,知识生产的过程往往涉及多样的生产组织,嵌入多种社会诉求,具有社会问责性与反思性;而相比之下,在传统的模式1(Mode-1)中,新的知识的生产主要是在大学及研究机构中完成的,与生产相对分离(Gibbons et al.1994;Hessels and Van Lente,2008)。从这一意义上,新的知识生产模式模糊了大学、产业和政府在知识生产过程中的边界,大学除了教学与研究之外具有第三项使命,即促进经济发展(Etzkowitz and Leydesdorff,1998);而另一方面,由于大学所培养的研究型学生有相当一部分进入了政府与企业就业,使得这些机构也拥有了生产知识的人力资源(Gibbons et al.1994)。那么产学研各方在知识生产职能中的角色就互相渗透了。

但是,现有大量对产学研结合的研究都是以发达的创新经济体的现状为参考的,即它们考察的基本上都是实现了三螺旋结合后的创新系统,而极少挖掘成功的创新经济体是如何实现这一过程。这种忽视使得对发展中国家的转型研究与熊彼特理论的核心(2)熊彼特在其著名的《资本主义、社会主义与民主》一书中指出,“一般性的问题是,市场经济是如何管理现有结构的,而与之相关的问题是,市场经济是如何创造并破坏这个结构的。如果不认识后一问题,研究者所做的工作就没有意义”(Schumpeter, 1942)。并不相符,因为创新经济在特定时刻的状态与到达这一状态的路径在逻辑上并不必然吻合(Schumpeter,1942);而基于特定时刻对成功的创新经济体的断面刻画所发展的政策建议就很有可能无法对后发国家形成有效的产学研结合起到有效的作用。产学研合作的静态结构和产学研合作的形成机制在本质上是具有重大差异的两个对象,发展中国家继续沿袭静态意义上的范本研究,反而忽略了成功创新经济体为了达成转型在国家决策、创新孵化、风险投资等方面上的关键行动。

3.创新转型中的组织载体

虽然人们期望科研部门与产业部门能够实现紧密的结合,但科学与产业技术开发是具有明显区别的活动(Kline and Rosenberg,1986;Stokes,1997)。首先,两者在认知模式上存在根本差异:工程技术开发是以未知的工程技术条件去实现设定的目标,因此其开发过程是将工程目标不断分解和具体化,通过尽量接近于开发者已有经验来寻找技术方案;而科学探索活动是以已知的科学知识为基础,开放性地探索未知的认知领域(Nightingale,1998;Arthur,2007;封凯栋,2013)[3]。两类活动在激励机制上也存在根本差异:产业技术开发活动强调经济激励,而科研活动则关注学术激励(封凯栋,2013)。由此,想要促进科学研究与产业技术开发之间的互动,就必须完成不同认知模式之间的“翻译”工作(封凯栋,2013;Rosenberg and Steinmueller,2013;孙喜等,2019)[4]。

产学研不同属性活动的融合和转化,不可能在市场中自然形成,而必然需要通过积累来逐步形成经验和能力(Nelson and Winter, 1982)。Mowery et al(2001)以著名的“拜杜法案(Bayh-Dole Act)”为例说明,利用市场机制进行产学研衔接的模式(3)即将知识通过产权化的市场交易来促进创新发展的做法。只在非常有限的产业活动内有效。此外,产学研合作机制的形成与复杂的技术平台一样,都需要应用对象、团队经验积累和外部知识环境在同一个场域内的累积演进(路风,2018;Fleck, 2000; Helfat and Raubitschek, 2000)[5]。这意味着从Gibbons等(1994)人强调的模式1转向模式2,必须由长期且稳定的组织载体来完成这一过程。

从理论上来说,产学研合作的组织载体应该有“以科学逻辑为出发点,为产业参与者提供额外激励”和“以产业逻辑为出发点,为科研参与者提供额外激励”两种基本型。它体现了传统制造业技术研发与生产制造两端向产学研共同协作的努力,典型代表是美国国防部的DAPAR和日本当初的“下一代计算机”联盟(Fransman, 1990;Fuchs,2010)。组织载体既可以是具体的实体机构,也可以通过维持长期稳定的网络化合作来实现,其核心任务是通过资源投入和实现协作提供激励盈余。这些组织载体应当有显著的实践活动,因为只有长期持续且重要的实践活动才能为解决双方的激励盈余提供可信的环境。那种“增量改革式”的产学研合作激励只是为参与者提供了额外附加的制度逻辑,无法形成长期的集体承诺,从而使得合作流于形式(Greenwood, et al. 2011; Ghemawat, 1991)。

二、美、日、韩、中集成电路产业的创新机制分析

产业经济部门、教育部门和科研部门都有着不同的认知模式、资源约束和激励机制。如果没有对资源配置进行结构性的战略调整,没有在实践中为推动产学研结合提供资源并形成有效的、可持续的激励模式,那么产学研结合就只会停留在纸面上。成功的创新经济体都是由国家利用重大危机来实现对资源配置结构的重新布局,并为产学研结合发展了形态各异、但长期稳定存续的组织性平台。

1.美国:半开放的政产学研协作网络

美国集成电路产业目前形成了半开放性的政产学研协作网络,这一网络是在美国国家为应对危机事件而进行社会动员的过程中逐渐形成的。第二次世界大战及1957年“苏卫事件”两次危机,改变了美国之前奉行的国家远离工业经济活动理念,让美国联邦政府转为科技活动的激进支持者,并以此撬动了军事应用—大学科研—商业开发的联动结构(封凯栋等,2017;Block,2008)[6]。从20世纪40年代末开始,美国联邦政府就为新生集成电路产业的早期技术研发提供资助:如联邦二战时期资助的贝尔实验室(Bell Labs)研制出了晶体管;计算机这一集成电路的最大市场应用,也是由军方弹道研究实验室资助宾夕法尼亚大学开发。20世纪50年代末,DARPA等机构创立,作为联邦委托机构动员企业、大学和科研实体共同研发。美国政府、军方与大学之间的合作机制从应需而设的项目制,转向引入更多半稳定但又半开放性的合作,即设立在一定时期内稳定,但又可以根据战略目标和绩效预期而阶段性变更的合作机制。其他同类来自不同联邦部门的科研主管机构,也以项目制形成了动态稳定的产学研协作网络(Fuchs, 2010)。

美国对产学研合作的协调并不表现为联邦政府对技术活动的直接介入,而是由联邦政府委托产学研三者当中的一方来实现。这是因为美国社会长期存在的“反国家主义”传统(Weiss,2014),社会民众难以认同行政协调对工业活动的长期正式的干预。但是,美国依然存在由政府提供战略性资源投入、开发任务具有规划性且在一定时期内稳定存在的组织性平台,其典型代表为联邦政府资助的研发中心模式。FFRDC是在美国政府资助下进行科学研究的独立实体,一般由大学、非营利组织或工业企业代为管理,用以满足政府现有技术承包商无法实现的长期基础性研究或前沿技术开发的需求。FFRDC包括研发实验室、研究和分析中心、系统工程和集成中心三类,其中研发实验室的主要任务之一就是开发重要的新技术并推动其向私人部门扩散,以帮助政府从更大范围的知识基础中获益(Department of Defenle,1996)。为了鼓励技术扩散,美国政府通过《拜杜法案》等政策允许私人拥有联邦资助项目所产生的研究成果,并以《国家合作研究法》鼓励联合研发,这激励了以专利为技术转移及融资手段的硅谷模式的繁荣。

美国凭借其对集成电路产业早期研发投资与技术扩散激励获得了领先优势。但当日本20世纪80年代从产业一端出发整合其产学研协作网络时,美国却遭遇了全面溃败。为了应对挑战,美国在原有协作平台的基础上,效法日本于1987年成立了直接由政府协调的 “半导体制造技术”(SEMATECH)联盟。政府为SEMATECH提供直接的研发投资,并协助领军企业组建半导体制造技术联合体。此举扭转了美国在集成电路制造方面的不利处境,帮助其重新获得了全球主要市场份额。从克林顿政府开始,联邦政府的关注点从研究领域扩展到半导体技术的全生命周期,这使得更多的半导体科研领域的产学研协作主体获得了资助。直到奥巴马时期,美国启动的“国家制造创新网络”(NNMI)、国防部的“集成光电制造创新中心”(AIM Photonics)和“下一代柔性制造计划”(NextFlex),以及能源部的“电力美国”(Power America)都使得各类产学研协作主体获得更多政府用于促进半导体制造业发展的资金。

2.日本:政府整合下的产业联盟

日本集成电路产业的成功主要得益于政府整合下的产业联盟这一新的组织形态。20世纪70年代,美国占据着半导体研发和生产领域的绝对优势,核心专利由仙童公司和德州仪器公司持有,日本的相关下游产业也高度依赖来自美国的关键配件。为了促进本国集成电路产业的发展,日本采取了严格的进口限制,不仅对外国产品征收高额关税,同时还限制进口产品种类。通商产业省一方面拖延德州仪器要求在日本设立分公司的要求,为本国企业的成长争取时间,另一方面紧急制定各类政策扶植本国企业。1976年3月,由日本通商产业省牵头的超大规模集成电路技术研究组合(以下简称VLSI)正式成立。VLSI包含了当时日本最大的五家计算机企业富士通、三菱、日立、东芝和日本电气(NEC),主要研究目标是先于美国公司推出新一代超大规模集成电路。这项技术在当时被认为是IBM新计算机使用的主要技术,一旦由美国企业率先推向市场,必然会对日本集成电路产业造成重大打击。

当时几家公司由于彼此间的竞争关系希望进行各自独立的研究,但是通产省坚持以开展共同研究作为各企业自主研发活动的交换条件。所谓共同研究,是各个企业派出研究人员在同一地方利用共同的设备进行合作研究。这种做法可以提高研究人员间的信息交流,避免企业间重复资源投资造成的国家总体资源浪费。VLSI联合研究的一大特征是合作突破处于“竞争前阶段”的“共性技术”,即所有参与企业都需要的基础的、根本的技术,而突破后的商业化部分则由企业各自承担(方荣贵、王敏,2010;冯昭奎,2018)[7][8]。

VLSI共存在了四年时间,各方为这个项目共投入720亿日元,其中通商产业省补助291 亿日元[7]。VLSI打破了日本半导体企业各自为战的局面,将研究经费和科研人员有效整合在一个临时组织中,使相关主体在一个明确的产业目标下结成同盟。在这一过程中,政府充当了联盟的引领者和组织者,保护并联合了相关企业和研究机构。除了开展集成电路基础技术的研究,联盟还与半导体设备制造企业共同开展设备研发,使得基础研究成果能够在项目结束后迅速转化为市场产品。这一项目直接带来日本集成电路产业的全面崛起,也成为其他国家后来发展高新技术产业时竞相模仿的对象。在20世纪90年代美国仿照这一模式重夺半导体领域竞争优势后,日本又在2001年先后开展了“MIRAI”等项目,联合大学和企业的研究所进行了新一轮研发。

3.韩国:混合组织支撑的合作网络

作为二战之后才开启工业化进程的后发国家和地区,由于起步阶段资源匮乏,韩国主要依靠政府采取强有力的举措指导研发活动。自朴正熙时代起,韩国历任政府一直通过分配资金和修改评估指标来参与重组国家研究体系,增加不同属性间的机构合作。朴正熙政府大力推动政府机构的运作以及大学与公共组织之间的联合研究;全斗焕政府改组政府资助的研究机构,将韩国科学技术大学(KAIS)和韩国科学技术研究所(KIST)整合为韩国科学技术研究所(KAIST)(Park and Leydesdorff,2010)。直到20世纪90年代初,韩国的大学都被视为满足工业需求的人力资源培训师,而非国家创新体系中的重要研究能力(Kwon,2011),这使得学术发表的激励在韩国大学中并不突出。

在这种情形下,韩国产生了同样旨在扮演产学研合作框架性节点的机制,即混合组织(hybrid organization)。与FFRDC保持机构设置的半流动性这一特征不同,这些混合组织一般具有正式且独立的法人地位。但从根本目标来看,他们同样是为涉及创新的全过程和全链条活动的链接提供平台,并致力于为科学研究、产品设计和开发、工程制造、产业化、商业化等环节发展交互反馈机制(Marques et al.,2006;Meyer et al.,2019)。这类组织能够扩展外部合作伙伴关系,把与特定技术相关的资源和网络整合起来,为技术领域的发现和应用提供议程(agenda),最终为技术创新创造了必要的知识、共识和创新空间(Johnson,2008;Boardman and Gray,2010;Sarpong et al.,2017;Champenois and Etzkowitz,2018)。

这类组织的典型代表是韩国电子通信研究院(以下简称ETRI)。20世纪80年代中期和90年代初期,韩国政府先后启动了“超大规模集成电路技术共同开发计划”和“新一代半导体基础技术开发项目”。韩国政府于1976年建立了ETRI作为整个产学研网络的稳定器。通过研究、开发和扩散电子信息领域的工业核心技术,ETRI促使三星、现代、LG等大企业加入政府主导的半导体研究开发联盟,并集中力量攻克了DRAM核心基础技术难关。借助1985年美国对日本半导体器件的出口限制,三星等大企业抓住机会占领了原本由日本所拥有的一大部分美国市场(汪进、金廷镐,1996)[9]。1997年,ERTI又成立了下属的首尔SW-SoC融合研发中心,以向韩国半导体企业输送相应的设计人才,推动集成电路产业供应商及零部件的本土化生产。(4)韩国电子通信研究院:https://www.etri.re.kr/eng/sub6/sub6_0101.etri?departCode=71.政府在早期核心技术研发投资和人才培养上的投入,以及大企业在全球构建研发、生产和销售网络的努力,使得韩国集成电路产业得以保持世界领先地位。

4.中国大陆:产学研内向整合的缺失

中国集成电路产业一直都没有形成有效的产学研整合平台,而是呈现出产学研相互割裂的局面。在计划经济时期,生产和研发往往被分置在计划体系下各工业部委系统内的工厂和科研机构中。20世纪80年代以后,国家曾经试图通过科研和产业两端的改革来改变这种格局,但始终没有能真正建立产学研整合平台。自1985年开始,国家推行了以拨款制度与人事制度为核心的改革,力图使科研部门更为注重市场和产业发展需求。随后,国家围绕“科技成果转化”在1994年、1996年和1999年多次出台法律法规和其他规范性文件,声明“国家鼓励研究开发机构、高等院校等事业单位与生产企业相结合,联合实施科技成果转化”。 然而,20世纪80年代以来“以西方学术界论文发表为导向”的科研激励,以及2000年以后政府对下属高校和科研机构投入的增加,都使得中国科研部门缺乏将科研成果产业化的动机(王元义,2015; Zhou and Liu,2016)[10][11]。

而在产业一端,“以市场换技术”政策则导致了中国产业界缺乏对国内科研部门的技术成果的需求和应用能力。对于国内集成电路技术的使用方来说,通过引进生产设备、技术合作、技术转让或者仿制的方式来获取国外“技术”,往往在短期内能获得较大的收益;而通过与本国科研部门合作来获取研发技术则需要更大的资源投入、更强的科研能力基础,并且有更长的回报周期和更大的投资风险。因此,大量国内集成电路产业企业和国家创新项目都是以外国而非本国科研部门作为主要的技术来源。即使是像中芯国际这样国内规模最大、技术最先进的芯片制造企业,每次技术升级也都得益于国外技术授权(陈玲、薛澜,2010)[12]。同样的,即使是“908工程”“909工程”这样一些集成电路领域的关键国家创新项目,虽然为中国的集成电路产业培养了关键的技术人才,但其根本模式依然还是以引进和模仿国外技术为中心任务。在这种情形下,即便国家持续推动科研系统实现500~600家院所改制,设立重大专项支持企业研发,产学研整合平台中“融合产业与科研激励”始终没有实现,反而出现了科研和产业激励机制割裂的局面。

三、实证分析:全球视野下的产学研合作与创新绩效

专利是反映申请者工程开发能力的重要指标,经常被用以比较不同主体间的技术水平,说明产学研间的发明协作与知识转移(Azagra-Caro et al.,2017;Kok et al.,2020)[13][14]。

1.研究方法

社会网络分析能够刻画不同主体间的合作关系,因此被广泛用于分析集成电路或集成电路产业的知识流动与研发协作(Balconi and Laboranti,2006;Ho and Chiu,2011;Wang et al.,2017)。一般性的社会网络分析文献主要关注网络特征的基本描述,如集成电路产业的国际技术合作(Liu et al.,2018)[15]和产业链特征(吴菲菲等,2020)[16],较少从合作主体本身的产学研属性讨论。而传统产学研合作的文献往往直接将属性作为分析单位,不太关注其网络化的协作特征(Schubert et al.,2013;Kapoor and McGrath,2014)[17][18]。因此,本文主要借助Gould and Fernandez(1989)提出的“中间人”概念,将产学研不同的属性特征与相关主体间的协作进行整合,刻画出集成电路领域不同属性主体间的合作关系[19]。

本文使用的专利数据来源于智慧芽全球专利数据库。文章检索了2001—2020年全球各国包含“集成电路”“integrated circuit” 的全部发明授权,合并简单同族后共计163702条。本文以进行过专利合作的原始申请人为研究对象,保留获得3项及以上发明授权的申请人共计7700个。由于美国的产学研合作方式及专利制度具有特殊性,文章额外加入了由美国政府机构资助的专利数据。在去除非研究所需要的个人申请人及重复值后,文章最终形成了由790个机构申请人构成的全球集成电路产业核心合作网络。中国申请人在合作网络中占比最高(图1),其平均合作专利数量与日本基本持平且略低于美国(图2),表明中国集成电路产业的科研合作总量与活跃度与领先国家并无明显差异。但对申请人原始获得发明授权(含单独申请)进一步分析可以发现,中国申请人所拥有的平均专利量、平均高被引专利量都与美日韩等国存在明显差距。因此,科研合作分析需要在合作关系基础上区分属性或关系变量,才能解释中国集成电路产业中出现的合作数量多但质量不高的情况。

2.变量及模型设定

本文的研究假设为:在全球集成电路专利合作中,专利申请人占据合作网络中的结构洞位置可以提高其创新绩效,但增加合作者与合作专利数量没有帮助;结构洞只有具备联络三种不同属性主体的特征才能提高创新绩效,这一影响受到合作者数量的负向调节。

因变量创新绩效选取全球集成电路产业核心合作网络中的申请人在2001至2020年间获得的高被引专利数量。国内外学者普遍承认专利引用数量是专利质量的重要指标(向希尧、蔡虹,2012)[20],文章不考虑专利申请时间对引用次数的影响,定义被引用次数在5次及以上的专利为高被引专利。

本文的自变量为专利申请人的桥接属性,即其在合作网络中的“中间人”角色指标。在创新研究中,技术守门员被用以描述研发部门中掌握内外信息流动的重要个人(Allen and Cohen,1969)。在社会学中,这一指标可以使用结构洞来表示节点受到的限制程度(Burt,1992)。Gould and Fernandez(1989)引入了主体的属性特征,将之扩展为五种代理角色:圈内协调者(coordinator)、圈外中介者(itinerant broker)、发言人(representative)、守门员(gatekeeper)、联络官(liaison)。如果A、B、C属于同一群体,则B为圈内协调者;如果A和C属于同一群体,B属于不同群体,则B充当了圈外中介者;如果B与A或者C属于同一群体,与剩下一个属于不同群体,则B根据信息流动方向充当守门员或发言人;如果一个网络中点B所处的群体既不属于点A的群体,也不属于点C的群体,点B就充当了点A和点C之间的联络官(图3)。本文借鉴晁艺璇等(2018)的定义,使用节点网络总制约值与1的差值作为其代表中间人的结构洞测度指标。根据研究构建的无向网特点,本文仅使用圈内协调者、圈外中介者、守门员、联络官四种角色[21]。

申请人所在的国家及其技术社会环境、已有的专利及合作关系、自身属性等均可能会影响其高引用专利产出,文章将申请人国别、专利授权总量、合作专利总量、是否为大学或科研机构作为控制变量,以降低主体异质性对研究的影响。合作者数量根据点度中心度测度。

根据描述统计结果,高被引专利数量是具有离散特征的非负整数,因变量中零值比例较高且方差大于均值。参考晁艺璇等(2018)、Kok等(2020)利用社会网络分析指标分析专利合作情况时的做法,文章使用负二项回归模型检验产学研整合程度与产业技术发展绩效之间的关系。

3.实证结果

如表1所示,描述统计结果说明不同创新主体间的专利总量与创新绩效差异较大,有助于进一步借助网络特征以解释原因。沟通不同属性的指标如联络官等,其最大值与均值都远低于沟通相同属性的圈内协调者,说明集成电路产业跨属性的主体间合作的活跃度低于单一维度合作。大学和科研单位在专利合作网络中的比重较低,仅为16.84%和8.61%,企业是集成电路产业专利合作创新的主要力量。

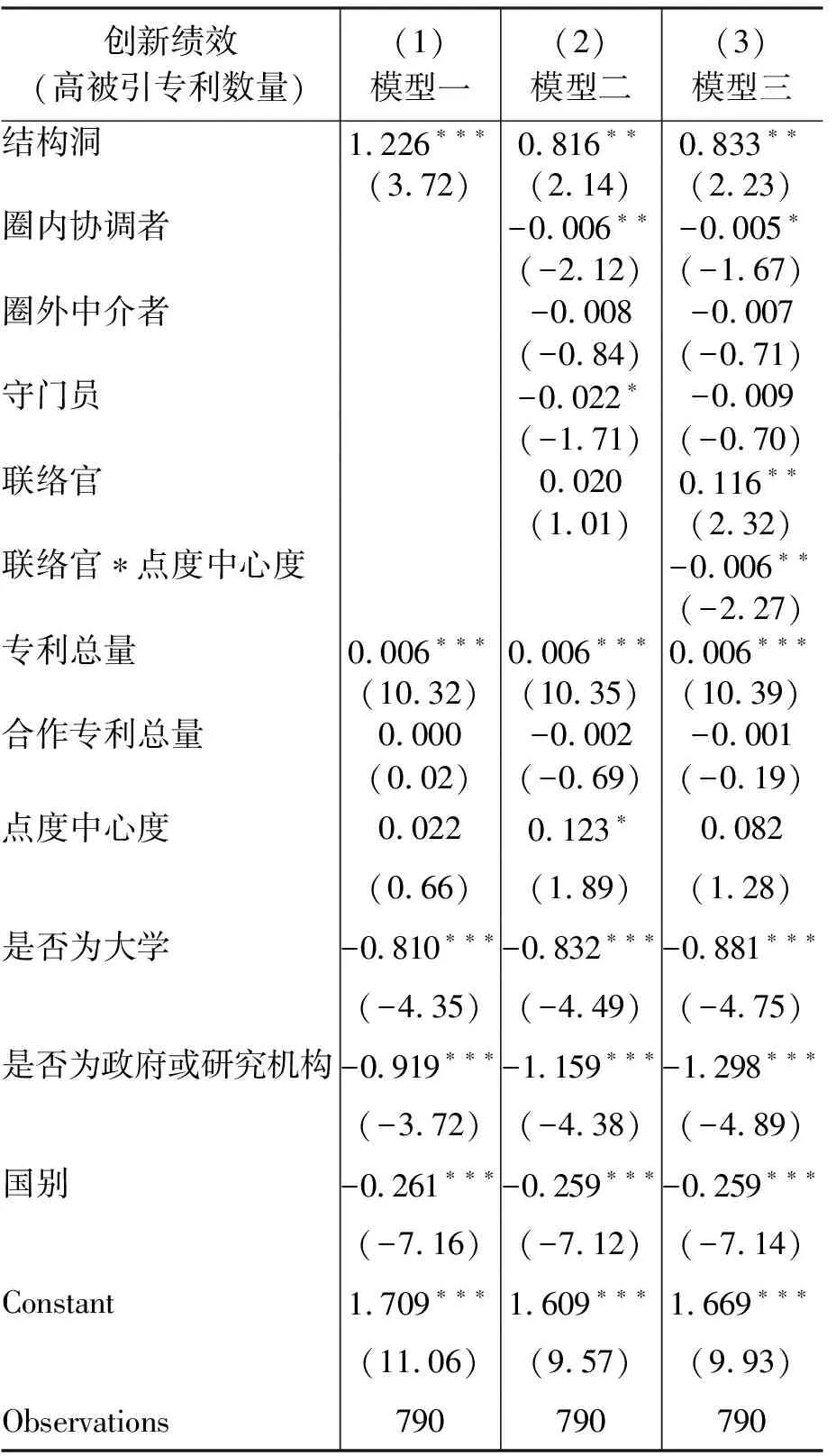

本文采用stata14对收集到的数据进行负二项回归,结果如表2 。模型一包含自变量结构洞与控制变量,模型二添加了四种中间人角色,模型三添加了联络官角色与点度中心度的交互项,用以检验合作者数量对于创新绩效与联络官关系的调节作用。所有模型均在0.1%的统计性水平下显著。

表1 变量名称及基本描述

表2 全球集成电路专利合作网络回归结果

模型一表明,申请人占据结构洞会提升其创新绩效,但增加合作者与合作专利的数量不会提升其创新绩效。在集成电路产业,大学与科技机构的身份对于创新绩效都存在不利影响;越靠后进入这一产业的国家,其企业越会受到不利影响。由于代理角色属于次级结构洞,模型二加入四种中间人属性后,结构洞对创新绩效的提升有所下降,但总体仍发挥积极作用。圈内协调者与守门员均与高被引专利数量负相关,表明申请人充当同一群体代理人或两类群体代理人可能会对其创新绩效产生不利影响。但是,结构洞对创新绩效的提升作用被分摊后,却没有出现新的促进创新绩效的代理人角色,代表合作者数量的点度中心度却存在一定正相关。考虑到代理人角色同时受属性与合作者数量的影响,可能存在某些正相关的代理人角色受合作者数量影响变得不显著,或者部分作用被合作者数量取代。因此,模型三加入了联络官与点度中心度的交互项,结果显示联络官角色与高被引专利数量呈正相关,参与产学研三方协调有助于提升申请人的创新绩效。但交互项表明,这一过程受到点度中心度即合作者数量的负向调节,合作者数量的增加会抑制产学研合作对创新的促进作用。这可能是由于集成电路领域的创新研发活动对于知识基础与技术能力的要求较高,过多的合作者会损害创新主体知识学习和累积的深度,从而影响其在高质量产出上的表现。而模型三中圈内协调者的角色会损害创新主体的绩效表现,印证了前文讨论的研发密集型产业的创新机制转型,即单一维度的科学研究与产业开发都不能真正推动这类型产业的发展。

上述回归结果也符合全球集成电路产业的一般发展历程与合作网络结构。位于合作网络核心的联络官正是美国国防部、日本产业技术综合研究所、中国台湾工业技术研究院等组织性平台,其他同一国家主体如东京大学、日本电气株式会社等与它们一起形成了紧密的政产学研协作。而中国集成电路产业的产学研合作主要由中国电网、国家电力科学院、清华大学等主体进行自我为中心的研发合作,缺乏像美、日、韩等国长期的产学研多主体互动关系。单一主体为中心的研发结构无法完成前文所述的科学研究与产业技术开发间互动,这使得中国集成电路产业的专利产出虽多,但质量却不尽如人意。而且从合作模式来看,美、日、韩等国均采取了比较相似的合作方式与代理人形态,并在网络中形成了较大的集聚。中国希望在集成电路产业取得创新突破,势必要推动产学研合作实质性、、长期性的互动;仅仅依靠增加参与主体数量与合作专利数量,创新绩效无法得到真正提升。

四、结论:跨越“追赶的极限”

作为研发密集型产业,集成电路产业在技术能力成长上具有与传统制造业截然不同的特征,要求国家推动产学研实现真正有效结合。本文采用社会网络分析中的联络官指标代替了以往基于数量或基于网络中心度的指标,发现产学研合作与高被引专利节点之间具有更好的相关度。这也说明,以产学研合作为中心的产业创新体系,正是美国和韩国等领先国家持续在集成电路产业保有全球竞争力的重要基石。而相比美韩产业部门与大学、科研主体的紧密合作,产学研协作的结构在中国集成电路产业的实践中并不存在。长期稳定的组织载体缺失,解释了中国集成电路产业在前沿技术和关键共性技术上脆弱性的根源。

强调产学研结合已经成为现代经济学界的常识,本文着重说明了产学研结合在实践中的实现需要系统性的制度建设和重要的资源供给才能得以有效发展。在引领全球集成电路产业竞争的美韩等国案例中,复合型载体(不论是FFRDC这种网络化的协作性组织,还是KAIST这种实体化的复合型组织)都在合作网络中扮演了重要的角色:在科研和工程技术开发的合作中,它们要么直接担任着产学研之间的桥接者,要么就是桥接者直接、重要的合作伙伴。

本文的研究揭示了一系列我们应当正面应对的问题。中国集成电路产业技术能力瓶颈问题是国内创新体系的结构性问题,即内向型产学研合作生态的缺失。这一问题背后的原因,既与发展中国家的发展历程相关,同时也与我国在过去一段时间所采取的产业部门“市场换技术”、而大学及科研部门一面“面朝市场化”另一面追求“国际化接轨”的改革举措相关。两个部门改革的举措客观上使得它们各自产生了对国外技术或科研活动的依赖,而并不是产生扎根于本土的产学研互动。

在着力形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局要求下,各政策部门需要把自身科研或产业技术发展工作的中心放在建立国内跨部门协作的平台上,以跨越创新从科研到产业化到商业化的鸿沟,从而在国内形成持续有效的前沿知识生产与再生产的机制。而这种结构性的转变,一方面需要部门的联动,即产业部门和科研部门同时转变其主导的发展策略;另一方面更需要战略性资源的投入,即形成对产业和科研部门的转型、定型持续有效的激励机制。国家必须承担起促进转型这一职责,为转型提供必要的资源投入、创造相应的学术市场和工业产品市场。

面对美国科技战的威胁,只有建立起内向整合型的工业与科技创新知识生产体系,中国才可能继续主动利用全球化来推动开放式创新。结构性转型是困难的,但中国同样也具备一系列有力的条件。中国是目前世界上最大的、未得到充分满足的单体市场,完备的工业循环体系为研发密集型产业的突破提供了广阔的下游用户。只要战略得当,实现中国工业与科技创新知识生产体系内向整合的历史使命终将完成,“追赶的极限”也定将会被跨越。