煤炭开发过程碳排放特征及碳中和发展的技术途径

2022-02-15任世华谢亚辰焦小淼谢和平

任世华,谢亚辰,焦小淼,谢和平

(1.中国矿业大学(北京)管理学院,北京 100083;2.煤炭科学研究总院 科技支持中心,北京 100013;3.密歇根州立大学 地理系,密歇根州 东兰辛 48823;4.深圳大学 深地科学与绿色能源研究院,广东 深圳 518060)

中国政府提出“力争2030年前实现二氧化碳达峰、2060年前实现碳中和”的“双碳”目标,将推动一场广泛而深刻的经济社会系统性变革[1]。煤炭开发利用过程中产生的碳排放是中国碳排放的主要来源,约占全国碳排放总量的60%~70%。从煤炭开发和利用过程看,煤炭利用过程的碳排放量占比近90%[2],煤炭开发过程的碳排放量占比约10%[3]。煤炭开发过程的碳排放总量虽不多,但甲烷(CH4)排放量占能源活动CH4总排放量的80%以上,约占中国CH4总排放量的1/3[4],因CH4较CO2更为显著的增温效益,已引起广泛的关注[5-7]。

一些学者对煤炭开发过程CO2排放及CH4排放进行研究,取得了一系列的研究成果[8-9]。王宁[10]和李学武[11]等采用原煤产量法,以中国煤矿区CH4排放为例建立“产量-涌出量模型”,并结合矿井实际调研数据,得出区域CH4涌出系数。马翠梅等[12]对中国2010—2016年煤炭开采和矿后活动的CH4排放量进行估算,提出加强煤矿区CH4的回收利用。Zhu等[13]更新分省煤矿区CH4排放因子,对中国2006—2010年煤矿区CH4排放进行估算,预测了2011—2020年中国煤矿CH4排放量。张媛[14]以晋城长河流域的11个煤矿为研究区,更新矿区煤矿开采CO2排放强度和CH4排放强度,得出矿区开采吨煤炭排放量为44.5 kg。于胜民等[3]以中国7 575处井工煤矿CO2相对涌出量测定数据为基础,统计得井工煤矿开采过程CO2逃逸排放因子为每t原煤逃逸CO26.57 m3,不同瓦斯等级矿井之间均值差异显著,低瓦斯矿井、高瓦斯矿井、突出矿井均值分别为每吨原煤产CO25.41、9.38和10.50 m3。

煤炭开发过程中排放的CH4,既是温室气体,也是低碳的能源,为充分利用煤矿区CH4资源,近年来中国加大了对地面煤层气和井下瓦斯的抽采利用力度。依据中国煤炭工业发展报告及相关文献[12,15],中国煤层气抽采总量由2005年的2.33×109m3快速增加到2020年的2.05×1010m3,年均增加17.0%;对应的利用量由2005年的7.4×108m3快速增加到2020年的1.288×1010m3,年均增加22.7%。煤层气的总体利用率则由2006年的31.6%增加到2020年的62.6%,年均增长2.1%(图1)。

图1 煤层气(煤矿瓦斯)抽采量及利用率Fig.1 Coalbed methane (coal mine gas) extraction volume and utilization rate

“双碳”目标下,煤炭开发过程的低碳清洁化是必然要求[16-17]。理清煤炭开发过程碳排放量和排放特征对于寻找可持续利用煤炭资源方法和途径至关重要[18],碳核算及碳排放清单的建立是挖掘减排潜力的前提和基础[19]。然而,近年来多数学者在核算煤炭开发过程碳排放时,对煤矿区CH4的回收利用考虑不充分,使得对煤矿区CH4排放的估算偏高[13,20-22]。鉴于此,本文在项目组前期研究构建的煤炭开发利用碳排放清单[23-26]的基础上,对中国煤炭开发过程碳排放量进行估算,分析煤炭开发过程不同环节的碳排放特征,进而提出中国煤炭开发过程碳中和发展的技术途径。

1 煤炭开发过程碳排放计算方法

1.1 碳排放计算模型

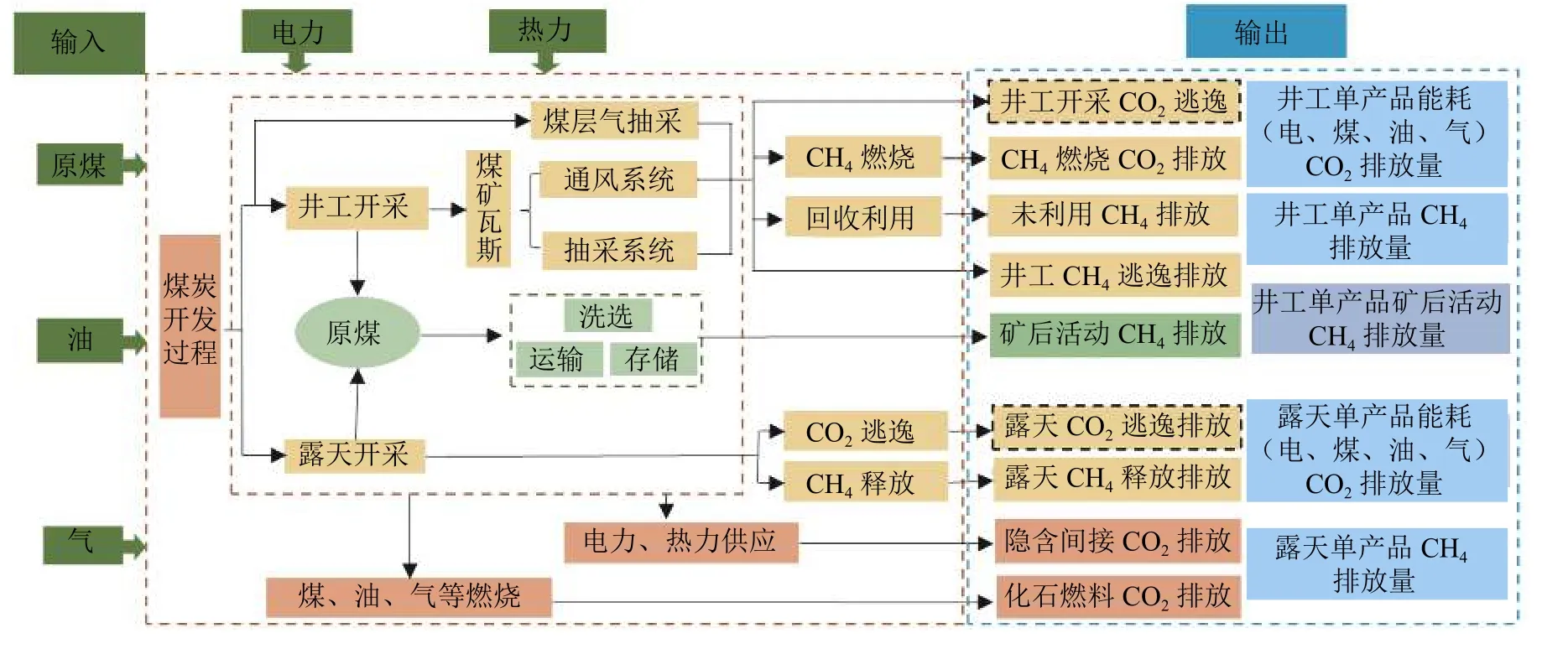

煤炭开发过程是指由井工或露天煤矿开采出原煤,并经洗选成为煤炭产品的过程,煤炭开发过程碳排放计算模型的范围、边界及输入输出如图2所示。该计算模型的输入主要包括煤炭开发过程原煤、油、气及电力、热力等能源的消耗量,而模型输出主要包含井工开采或露天开采主要环节的生产能耗、瓦斯排放和矿后活动的碳排放量及排放强度。模型输出还可根据需要输出井工开采单产品能耗(煤、油、气、电力)CO2排放量、井工开采单产品CH4排放量、井工开采单产品矿后活动CH4排放量、露天开采生产用能单产品能耗(煤、油、气、电力)CO2排放量及露天开采单产品CH4排放量。

图2 煤炭开发过程碳排放计算模型范围、边界及输入输出[24]Fig.2 Scope,boundary and input and output of the carbon emission calculation model during the coal development process[24]

1.2 碳排放计算公式

依据《中国煤炭生产企业温室气体排放核算方法与报告指南(试行)》[27],将煤炭开发过程中温室气体(GHG)排放分为3个环节:生产用能碳排放、瓦斯排放(碳排放)及矿后活动碳排放。生产用能碳排放主要包含输入化石燃料燃烧CO2排放量、火炬燃烧CO2排放量及净购入电力和热力隐含CO2排放量;瓦斯排放(碳排放)主要包含井工和露天开采前、开采中CH4逃逸量(折算为CO2排放量);矿后活动碳排放主要包含露天开采、废弃矿井,以及原煤在运输、洗选、储存过程CH4(折算为CO2排放量)和CO2的逃逸排放量。煤炭开发过程碳排放总量EGHG为:

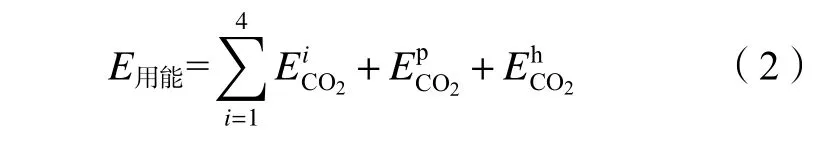

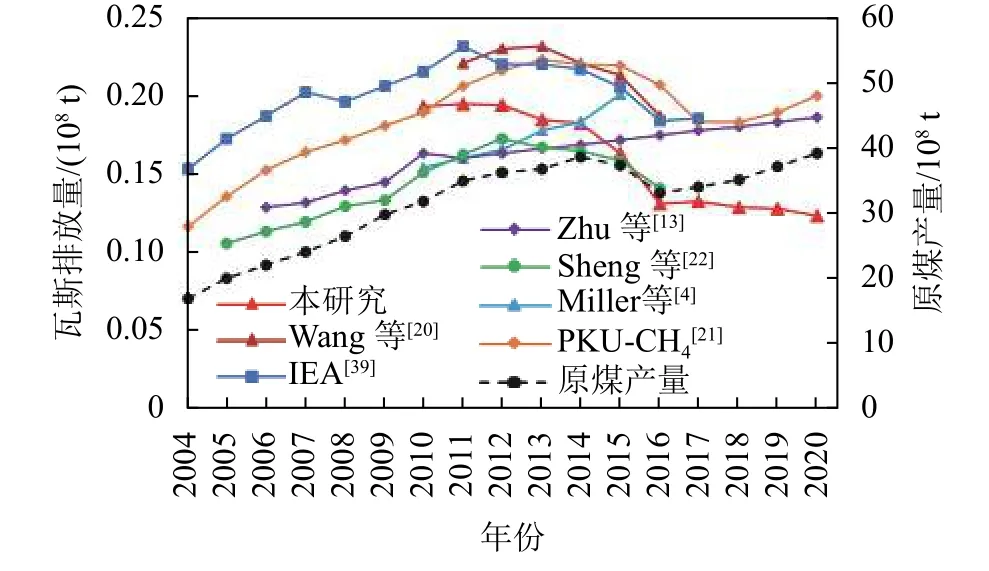

式中:EGHG为 煤炭开发过程碳排放总量,t;E用能、E瓦斯、E矿后分别为煤炭开发过程生产用能碳排放量、瓦斯排放(碳排放)量及矿后活动碳排放量,t,E用能、E瓦斯、E矿后表达式如下:

式中:为煤炭开发过程输入电力隐含碳排放量,t;为煤炭开发过程输入热力隐含碳排放量,t;为煤炭开发过程化石燃料燃烧碳排放量,t,其中,i=1、2、3、4,分别表示煤炭开发过程输入煤、油、气燃烧及煤矿瓦斯火炬燃烧碳排放量;和的表达式如下:

式中:Mi为消耗化石燃料的质量,t;EFi为消耗化石燃料对应碳排放因子,t/t;Qi为化石燃料的低位发热量,TJ/t;Ci为化石燃料燃烧产生单位热量对应的碳排放量,t/TJ;βi为化石燃料的碳转化率,即燃料中的碳在燃烧过程转化成CO2并排放到大气中的比例,%。

式中:Fi为煤炭开发过程不同环节的碳排放强度,kg/t,其中,i=1、2、3,分别表示生产用能、瓦斯排放及矿后活动;Ei为煤炭开发不同环节碳排放量,kg,其中,i=1、2、3,分别表示生产用能、瓦斯排放及矿后活动碳排放量。

2 煤炭开发过程碳排放特征

2.1 生产用能碳排放特征

依据煤炭开发过程碳排放量和排放强度的估算方法[20],选取《中国统计年鉴(2011—2020)》[28]和项目组测算得出的煤炭开发过程能源消耗数据,并参考《IPCC2006国家温室气体排放清单计算指南》[29-30]和相关文献[31-33],更新了煤炭开发过程不同能源消耗的碳排放因子,对中国2010—2020年煤炭开发过程生产用能的碳排放量和排放强度进行估算,结果见图3。

图3 生产用能碳排放量及排放强度Fig.3 Carbon emissions and emission intensity of energy used in production

由图3可知,中国煤炭开发过程生产用能碳排放由2010年2.64×108t,先增加到2011年的2.79×108t,随后逐渐降低到2016年的2.25×108t,而后逐渐增加到2020年2.57×108t。煤炭开发过程生产用能碳排放主要包括煤炭、电力及油气消耗碳排放,其中:煤炭消耗碳排放量整体上呈现先降低而后增加的趋势,由2010年的1.80×108t,先快速降低到2016年的1.32×108t,年均降低4.9%,而后缓慢增加到2020年的1.40×108t,年均增加1.5%。煤炭消耗碳排放占生产用能总碳排放的比例由2010年68.2%降低到2020年的54.7%,年均降低1.4%。而电力消耗碳排放量呈现增加趋势,由2010年的0.63×108t,增加到2020年的0.98×108t,年均增速4.8%,使得电力消耗碳排放占生产用能总碳排放的比例由2010年的23.8%增加到2020年的38.1%,年均增加1.4%。油气消耗碳排放量占比呈现先增加,而后降低的趋势,由2010年的8.0%先增加到2015年的9.1%,随后波动下降到2020年的7.3%。生产用能碳排放受原煤产量、单位产品能源消耗强度、能源消耗碳排放强度的影响,其中原煤产量是最主要影响因素,生产用能碳排放量的变化趋势基本与原煤产量变化趋势一致。

近年来,随着中国煤炭开发机械化水平持续提高,大型煤炭企业采煤机械化水平已高达97.1%,达到发达国家水平[34],使得煤矿生产能耗逐年降低[35],结合煤矿区“电代煤”及“气代煤”的改造升级[36],显著改变了生产用能结构,使得中国煤炭开发过程生产用能碳排放强度由2010年81.5 kg/t,先快速降低到2015年的66.5 kg/t,年均降速4.0%,而后缓慢降低到2020年的65.4 kg/t,年均降速0.3%。由图3可知:吨煤煤耗碳排放强度持续降低,由2010年的55.6 kg/t快速降低到2016年的39.3 kg/t,年均降速5.6%,而后缓慢降低到2020年的35.8 kg/t,年均降低2.3%;吨煤电耗碳排放强度整体上呈现波动增加趋势,由2010年的19.4 kg/t,波动增加到2020年的24.9 kg/t,年均增加2.6%;吨煤油气消耗碳排放强度呈现降低趋势,由2010年的6.5 kg/t,波动降低到2020年的4.8 kg/t,年均降低3.0%。

2.2 瓦斯排放(碳排放)特征

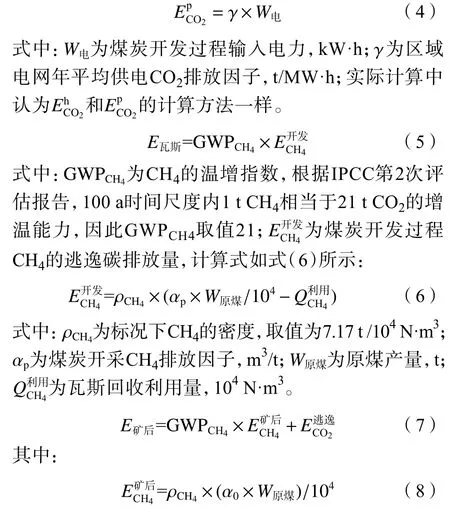

依据煤监部门统计[37]及相关文献[9,38],结合项目组研究成果[23-26],估算了2010—2020年中国煤矿瓦斯溢出量并与其他研究结果[4,13,20-22,39]对比(图4)。

图4 不同机构煤矿瓦斯溢出量估算量对比Fig.4 Comparison of the estimated amount of coal mine gas emissions from different institutions

由图4可知,近年来,中国煤矿瓦斯溢出量整体上处于下降趋势。由2010年的0.19×108t,先缓慢降低到2016年的0.13×108t,而后处于稳定状态,2020年排放量为0.12×108t。近年煤矿瓦斯的抽采利用率持续增加,使得瓦斯排放量的变化与原煤产量变化规律不一致。通过对比已有相关研究结果(图4)可知,不同学者对煤矿瓦斯排放的估算结果差异较大,主要原因在于估算依据和数据来源不同,本文估算的瓦斯排放量综合考虑了煤矿瓦斯的抽采利用率。

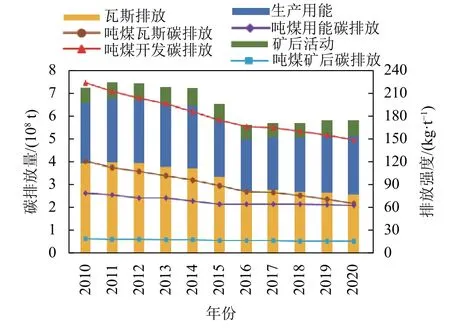

依据式(5)和(9),估算瓦斯排放折合碳排放量及排放强度(图5),中国瓦斯排放(碳排放)量由2010年的4.01×108t先缓慢波动增加到2012年的4.03×108t,而后逐渐降低到2016年的2.81×108t;随着瓦斯抽采利用率的提高,瓦斯排放(碳排放)量逐渐降低到2020年的2.65×108t。吨煤瓦斯碳排放呈现逐渐降低的趋势,由2010年的123.7 kg/t,逐渐降低到2020年的67.6 kg/t,年均降速为5.8%,由此可知,瓦斯排放(碳排放)量的变化与煤矿瓦斯溢出量变化规律一致,主要受原煤产量和瓦斯抽采利用率的波动影响,与吨煤瓦斯排放(碳排放)强度的降低对其影响较小。

图5 煤炭开发碳排放量及排放强度Fig.5 Carbon emissions and emission intensity of coal development

2.3 矿后活动碳排放特征

依据中国煤炭工业统计资料整理了中国井工煤矿和露天煤矿原煤产量数据[33],露天煤矿瓦斯含量相对较低,因此矿后活动排放因子采用《IPCC2006指南》缺省值。按照《矿井瓦斯涌出量预测方法》(AQ 1018—2006)行业标准,井工矿的矿后活动CH4排放量依据式(10)计算得出[12]:

式中:Wc为 原煤的矿后活动CH4排放量,m3/t;W0为煤层的原始CH4含量,m3/t,通常取值1~5 m3/t[40],本文取值3 m3/t。结合Zhu等[13]相关研究成果估算了煤炭开发矿后活动碳排放量和排放强度(图5)。

由图5可知:中国煤炭开发矿后活动碳排放量由2010年的7.0×107t,先波动增加到2014年的7.7×107t,《随后降低到2016年的6.4×107t,此后增加到2020年的7.1×107t。吨煤矿后活动碳排放强度呈现逐渐降低的趋势,由2010年的21.5 kg/t,逐渐降低到2020年的18.0 kg/t,年均降速为1.7%。矿后活动碳排放量主要受原煤产量的波动影响,而吨煤矿后活动碳排放强度的降低对其影响较小。

2.4 碳排放特征分析

由图5可知:中国煤炭开发过程碳排放总量由2010年的7.35×108t,先增加到2011年的7.59×108t,随后逐渐降低到2016年的5.70×108t,而后再缓慢增加到2020年的5.93×108t;而煤炭开发过程吨煤碳排放强度呈现逐年降低的趋势,由2010年的226.7 kg/t,快速降低到2016年的169.6 kg/t,年均降速4.7%,此后缓慢再降低到2020年的151.1 kg/t,年均降速2.9%,研究结论与Zhou等[41]用全生命周期方法估算的煤炭开发过程中碳排放强度164.4 kg/t的结果相近。

图6为煤炭开发过程碳排放结构及变化趋势。

图6 煤炭开发过程碳排放结构及变化趋势Fig.6 Carbon emission structure and change trend during coal development

由图6可知:煤炭开发过程煤炭消耗碳排放量占比24%左右,随着煤炭开发效率的提高而下降,由2010年的24.5%,缓慢降低到2020年的23.7%,年均降低0.1%;随着采煤机械化程度的提高,煤炭开发过程电耗碳排放量占比呈现增加趋势,由2010年的8.6%,快速增加到2020年的16.5%,年均增加0.8%;煤炭开发过程油气消耗碳排放量占比较少,约占3%,呈现先增加,而后减少的变化趋势,由2010年的2.9%,先增加到2016年的3.5%,随后逐渐减少到2020年的3.1%;煤炭开发过程瓦斯排放(碳排放)量占比整体上呈现降低趋势,占比由2010年的54.6%,降低到2020年的44.8%,年均降低1%;而矿后活动碳排放量占比呈现增加趋势,由2010年的9.5%,增加到2020年的11.9%,年均增加0.2%。本文估算的2016年煤炭开发过程煤矿瓦斯排放(碳排放)量和矿后活动碳排放量的占比为60.5%,与Wang等[20]估算瓦斯排放占总排放62%的研究结果一致。2020年煤炭开发过程煤矿瓦斯排放(碳排放)量占总排放量56.7%,随着中国采煤机械化水平的提高,煤炭开发吨煤能耗、吨煤瓦斯排空总体呈现下降趋势,使得碳排放总量及强度下降趋势明显,未来煤矿瓦斯抽采利用是煤炭开发过程碳减排的最核心内容。

3 煤炭开发过程实现碳中和的技术途径

当前的煤炭开发方式不可避免地消耗能源和带来碳排放,依靠其自身优化,可在一定程度上减少碳排放,但难以实现碳中和要求。通过技术创新,推进煤炭开发过程节能提效,提高煤矿瓦斯抽采利用率,探索低碳型煤炭开发新工艺技术,推动煤与新能源耦合利用,布局煤矿区二氧化碳捕集、利用与固化及封存技术,是煤炭开发过程实现碳中和的必然要求。

3.1 大力推广应用煤炭开发节能提效技术

煤炭开发过程机械设备运行等消耗的煤、油、气及电力、热力等生产用能产生的CO2排放占总排放量的20%左右。因此,大力推广应用节能提效技术,提高煤炭开发过程中能源利用效率,减少能源用量是降低碳排放的优先途径[35]。

推广基于节能降碳的煤炭开采优化设计技术,在确保安全的条件下,严格按生产规模优化配置装备和能力,减少“大马拉小车”的能源浪费;研发应用智能变频永磁驱动等技术,提高掘进机、采煤机等大型矿用设备能源利用效率,减少能源用量;加快研发应用煤矿智能化和矿山物联网技术,攻克自适应割煤、煤岩识别、超前支护自动化、智能放煤、装备智能定位及路径规划等技术难题,减少不必要的功率损失和能源消耗;全面应用余热、余压、节水、节材等综合利用技术,以能源和材料的再利用间接减少能源消耗等。

3.2 持续攻关煤矿瓦斯抽采利用技术

近年来,瓦斯抽采利用率不断提高,但抽采瓦斯直接排空的比例依然在50%左右,使得煤矿瓦斯造成的碳排放占2020年煤炭开发过程碳排放的56.7%。因此,持续加强煤矿瓦斯抽采利用技术的研发和应用,进一步提高煤矿瓦斯抽采率和利用率,是降低煤炭开发过程碳排放量的必由之路。

在国家科技重大专项“大型油气田及煤层气”资助的系列技术攻关引领下,集聚优势科技资源,加强协同,持续攻关低渗煤层抽采关键工艺技术,提高低渗煤层的煤层气渗出效率,解决煤炭生产过程中抽掘采在时间和空间上的匹配问题,推进煤矿区煤层气应抽尽抽;突破低浓度瓦斯提纯和利用关键工艺技术,提高CH4利用率和利用量,推进煤矿区煤层气(煤矿瓦斯)应用尽用,实现CH4零排放;攻克废弃(关闭)矿井煤层气资源评价和抽采技术,推进关闭矿井CH4高效抽采利用,减少CH4通过煤矿巷道和地层裂缝向大气中逸散;加强大气级、场地级和设备级CH4排放监测、统计、校验、模拟等基础技术研究,为煤矿CH4排放监督和管理提供基础手段。

3.3 加快探索煤炭开发新技术

当前的煤炭开采工艺和方法,从原理上不可避免地消耗能源和引起CH4排空,必须加大探索新的开采方法和技术,从原理上减少煤炭开采过程中的能源消耗和瓦斯排空,支撑煤炭开采节能降耗和低碳化。

加快探索煤炭深部原位流态化开采理论和技术,攻克煤炭资源流态化迴行开采工艺、煤炭资源原位物理流态化工艺和技术、煤炭资源原位气化工艺和技术、煤炭资源原位液化工艺和技术等[42-43],推进煤炭资源以液体、气体及电能的方式从地下输出,实现煤炭资源的清洁低碳高效开发利用;突破煤与瓦斯物理流态化同采方法和技术,通过井巷工程共用、复用,降低单一煤炭或煤层气开采的能源消耗,推进低碳、低生态损害的煤与瓦斯协同开采。

3.4 有序研发和示范煤矿区煤与新能源耦合利用技术

煤矿区除煤炭资源外,还有大量的土地、风、光等资源,具有发展可再生能源的先天优势[44-45],推进煤矿区煤与新能源耦合利用,是降低单位产品碳排放强度的重要途径。

研发和示范煤矿地下水库电力调峰技术、煤矿区煤与太阳能光热耦合发电技术、煤矿区煤与风能耦合发电技术、煤矿区煤与地热能耦合发电/供热技术、煤矿区风能/太阳能制氢与煤清洁转化耦合技术等,支撑新能源发展,同时,减少单一以煤为原料生产产品的能源单耗和碳排放。进一步推进煤炭开发过程使用煤与新能源耦合发电的电力、氢能,减少燃煤、燃油,降低碳排放。

3.5 尽早谋划煤矿区二氧化碳捕集、利用与固化以及封存技术

煤炭利用过程产生的CO2量大,难以实现全部利用,基于煤矿区的地下空间优势,应提早布局探索煤矿区碳处置与封存技术,为无法利用的CO2提供最终的处置方案。

探索煤矿深部原位CO2与CH4制氢新原理和技术,将CO2与CH4转化为无碳的氢能;攻克CO2矿化发电新理论与技术,在煤矿区实现CO2能源化再利用和固碳;突破高效CO2电化学捕集新原理新技术,实现煤矿区煤炭利用的低成本高效碳捕集;研究采空区CO2封存原理与控制技术、煤炭开采与采空区CO2充填协同方法,推进在适宜的煤矿区进行大规模CO2封存。

4 结论

基于煤炭开发全生命周期碳排放清单分析方法,从生产用能、瓦斯排放及矿后活动3个方面,估算了煤炭开发过程碳排放特征,分析了不同环节单位煤炭产品碳排放量及其变化趋势,并提出了煤炭开发过程碳中和发展的技术路径。主要结论如下:

1)生产用能碳排放由2010年的2.64×108t,先增加到2011年的2.79×108t,随后逐渐降低到2016年的2.25×108t,而后逐渐增加到2020年的2.57×108t;对应生产用能碳排放强度由2010年的81.5 kg/t,先降低到2016年的66.5 kg/t,而后呈现增加趋势,逐渐增加到2020年的65.4 kg/t。

2)瓦斯排放(碳排放)量由2010年的4.01×108t,先波动降低到2016年的2.81×108t,而后随着瓦斯抽采利用率的提高,逐渐降低到2020年的2.65×108t;对应的瓦斯排放(碳排放)强度呈现逐渐降低的趋势,由2010年的123.7 kg/t,逐渐降低到2020年的67.6 kg/t。

3)矿后活动碳排放量由2010年的7.0×107t,先波动增加到2014年的7.7×107t,随后降低到2016年的6.4×107t,此后增加到2020年的7.1×107t;对应的矿后活动碳排放强度呈现逐渐降低的趋势,由2010年的21.5 kg/t,逐渐降低到2020年的18.0 kg/t。

4)煤炭开发过程碳排放总量由2010年的7.35×108t,先增加到2011年的7.59×108t,随后逐渐降低到2016年的5.70×108t,而后再缓慢增加到2020年的5.93×108t;对应煤炭开发碳排放强度呈现逐年降低的趋势,由2010年的226.7 kg/t,快速降低到2016年的169.6 kg/t,此后缓慢降低到2020年的151.1 kg/t。

5)基于碳排放量和排放特征,煤炭开发过程低碳发展可采取5大技术途径,即大力推广应用煤炭开发节能提效技术,减少煤炭开发能源消耗带来的碳排放;持续攻关煤矿瓦斯抽采利用技术,减少煤炭开发过程CH4排放;加快探索煤炭开发新技术,从原理上改变碳排放特性;有序研发和示范煤矿区煤与新能源耦合利用技术,降低单位产品碳排放系数;尽早谋划煤矿区CO2捕集、利用与固化、封存技术,形成煤炭行业独有的碳中和实现途径。