山西寺观壁画中的农业发展研究

——以酒器图像为例

2022-02-14华兴宇太原科技大学艺术学院

华兴宇 太原科技大学艺术学院

酒器是中华酒文化传承和发展的重要载体,同时也反映了人们的生活水准。我国酒文化历史悠久,最早的酒器可追溯到仰韶时期,而壁画作为酒器发展的见证,不但比文字记载更加清晰直观,而且还可以佐证出土酒器的考古发现。目前,基于山西寺观壁画中酒器题材的学术研究文献较为缺乏,而笔者将对酒器这一个体单独提取并进行研究分析。山西寺观壁画中酒器主要存在于道教题材和世俗生活题材中,这也为我们后期分类整理进一步缩小了范围。

一、山西寺观壁画图像中酒器的分布

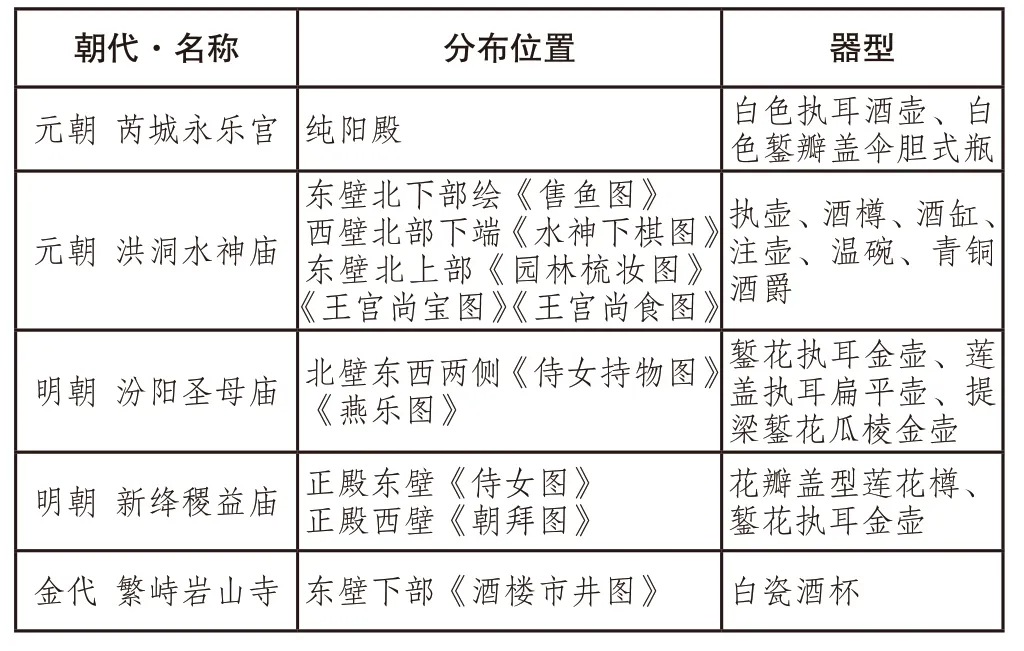

山西酿酒历史源远流长,酒文化早已浸染到普罗大众的日常生活中。酒器作为酒的伴生物,演绎着世间的人生百态。这种世俗化的生活在当下山西寺观壁画中得到印证。酒器作为祭祀活动和重大场合必备的礼器之一,显得尤为重要。其中酒器在壁画中大都出现于传经讲道、后宫享乐、市井繁华等场面,由此可以看出酒器文化的应用之深、辐射之广(如表1)。

表1 山西寺观壁画酒器图分布状况

在道教题材壁画中经常出现酒器,如位于运城永乐宫纯阳殿的壁画《道观斋供图》,整幅画面比例和谐,采用三角式构图,左上角红色桌子上放置一白色执耳酒壶,色泽淡雅,样式简约,留有宋朝瓷器素雅之风;再如《道观醮乐图》(如图1),前景抬桌粉衣道童手持一白色錾瓣盖伞胆式瓶,相比前者,装饰更加丰富华丽,带有异域风情,明显是受到外来文化的影响。又如汾阳圣母庙道教壁画中北壁东西两侧的《侍女持物图》《燕乐图》,描绘了后宫生活,一派繁荣的场景。

图1 《道观醮乐图》①图片均出自柴泽俊的《山西寺观壁画》,文物出版社,1997。选自永乐宫卷、稷益庙卷、水神庙卷三章。

在世俗生活题材中,酒文化元素的出现频率更是出奇的高。金代繁峙岩山寺壁画中,御前画匠王逵以其高超的绘画技艺展现了宫廷建筑以及贵族生活、市井热闹的情景,尤以《酒楼市井图》最为出色,酒楼外酒旗飘扬,上书“野花钻地出,村酒透瓶香”[1],用以招揽过路顾客。新绛稷益庙作为祀奉后稷和伯益的场所,更有辉煌华丽的盛景,正殿东壁的《仕女图》,两旁及左右厢房侍女成群,一侍女手捧执耳錾花金壶,比例夸张,人物面容娇美;正殿西壁的《朝拜图》,气势恢宏,右下角侍女手捧花瓣盖型莲花金樽,左上角侍女躲在身后隐约露出柳叶金瓶,无不反映着朝拜大禹的庄重华贵。临汾洪洞水神庙作为祭祀霍泉神的风俗庙宇,一样保留着人们世俗生活的写照,在其东壁北下部绘《售鱼图》,中间一木桌上摆酒缸、酒壶、酒杯、梅瓶,桌前一老一少,老者斟酒,少者捧杯,开怀畅饮,脸颊泛红,中间一只双耳金圈杯与旁边盛满酒的瓣型瓜棱缸相呼应;西壁北部下端绘《水神下棋图》,侍者捧壶端杯;更有甚者,东壁北上部绘《园林梳妆图》(如图2)、北壁东侧绘《王宫尚宝图》《王宫尚食图》,执壶、酒樽、酒杯、注壶、温碗、青铜酒爵等让人应接不暇。

图2 《园林梳妆图》

二、山西寺观壁画中酒器出现背后的社会现象

(一)农业生产技术的发展

酒器作为酒文化繁荣的代表,与农耕文明紧密相连,造成酒文化繁荣最基础的条件就是谷物的丰收和酿酒、储酒器具的出现。农业是酒之源,自古以来,酒的发展都是基于农业生产,谷物成了必不可少的原料。山西作为中华文明的发源地,是中国最早进行农业生产的地区之一,至今最少有8 000年的历史。在旧石器时代,汾河流域的西侯度人和丁村人就先后开始刀耕火种的原始生活和农业生产。由山西省文物工作委员会发掘调查的山西沁水下川遗址,根据碳14 检测,是我国旧石器时代晚期极具代表性的一处遗址,其中出土了研磨盘、磨锤、雕刻器、琢背小刀等,这些原始器具的出土说明我国在那个时期已经有加工谷物这一高级活动的发生。1931年,山西万荣的荆村遗址发现了新石器时代的碳化物②1931年由董光忠主持发掘的山西万荣荆村新石器时代遗址。,经专家鉴定为栽培高粱;1982年7月到11月,由国家文物局组织的晋中考古队对山西杏花村遗址进行发掘③杏花村遗址距今6 000 多年,属于仰韶文化中期,也是伏羲时代中华民族大迁徙路线上的“五大支点”之一。陈冰白、卜工、许伟:《山西汾阳孝义两县考古调查和杏花村遗址的发掘》,《文物》1989年第4 期,第22-30 页。,根据酿酒专家包启安先生的研究[2],得出结论“远在4 000年至6 000年前,这里的先民已经开始了以农业为主的定居生活,并且出现酿酒活动”,其中以小口尖底瓮为代表的酒器印证了这一观点。偶然的生活发现使古人尝试用谷芽、麦芽进行浸泡发酵,谷物在简易的酿酒容器中产生前所未有的化学现象,虽然没有酒曲的催化,但是最简单的淀粉糖化反应足以让古人得到满足,这种味道淡薄的甜酒,也被称为“醴酒”,只是直到酒曲的使用,才出现了真正意义上的粮食酒。而在民间信仰体系下,原始部落出现之后,山西又是炎帝、黄帝活动的主要区域,尤其是炎帝对农业发展的贡献。相传神农氏制耒耜种五谷,被道家尊为神农大帝,也称五谷神农大帝,直到现在,山西省晋城市高平市仍有祭祀炎帝而兴建的炎帝陵。商周时期,相传后稷、伯益两位跟随三圣教民耕稼,推广农业技术,这在新绛县稷益庙中得到完美展现,东壁《朝圣图》三圣帝君伏羲氏、神农氏、轩辕氏皆坐于殿中,侍女成群,百官、农民纷纷朝贺,或手捧五谷,或提壶捧浆,宏伟至极;西壁则是大禹、后稷和伯益,大禹位居壁画中央,壁画右端手持谷穗的则为后稷,这些描绘都是当时百姓祭祀先祖、祈求农业丰收的缩影,也是山西地区早期农业发展的又一佐证。

随着社会生产力的不断提高,尤其是春秋后期铁器的出现,唐朝时期曲辕犁、耙的广泛推广[3],使精耕细作成为可能,人口数量的增加推动农耕规模和粮食收获量迅速提高,加之灌溉技术的发展、耕牛犁种效率的提高、肥料的使用,让粮食甚至可以交替种植,产量大幅提高。

(二)农业生产中农作物种类的发展

除科技因素之外,最能影响产量的就是农作物的种类。山西作为我国农业主要的发源地之一,现已出土的农作物标本证明早在七八千年前的新石器时代,这里的先民就已经种植黍、稷等高地旱性谷物,在5 000年前已经种植小麦[4]。在长达上千年的历史中,这里的人们因地制宜,实现了农作物产量在有限条件下的不断提高,进而出现了可替代的农作物。现在北方常说的五谷是麻、黍、稷、麦、豆[5],其实麻和麦并不是我们最早种植的农作物,而最早种植的是黍和稷,黍也就是现在人们所说的糜子或黄米,稷又称粟,俗称小米。直到现在,这些传承的农作物与山西人的饮食习惯依然高度吻合,如招待客人的“泡泡油糕”、养胃的山西小米粥等。黍和稷最早在《诗经》中也有记载,据统计④浙江大学文学院教授、古代文学专业博士生导师周明初调研考察。,在《诗经》中,“黍”被提到了19 次,“稷”被提到了18 次,是《诗经》中“出镜率”最高的粮食作物。《王风·黍离》中的“彼黍离离,彼稷之穗”,说的是那儿的黍子茂又繁,那儿的高粱已结穗。可见在《诗经》的时代,也就是西周至春秋中叶,黍和稷是两种最重要的粮食作物。山西自古以来就处于游牧文明和农耕文明的缓冲地带,也形成了特有的农牧业耕种文明。运城稷山县是后稷教稼之地,后稷是周人的祖先,《稷山县志》记载:“稷山是稷王教民稼穑和农业的发祥地,稷山县有稷神山,俗称稷王山,跨闻喜、万荣、夏县界,山上有后稷塔。”

在早期万荣荆村遗址中曾发现粟和高粱的碳化物。山西还是我国最早种植高粱的地区之一,种植年代久远,且产量颇多。高粱作为耐旱耐盐碱的禾本科草本植物,也被称为蜀黍、秫秫、胡秫等。春秋战国时期的《考工记·钟氏》中记载:“染羽以朱湛丹秫。盖有赤白二种。今北地谓高粱之粘者为秫,秫亦胡秫。”这样算起来至少2 000年前高粱就叫秫;东晋陶渊明《和郭主簿》中也有提及“春秫作美酒,酒熟吾自斟”。长期以来,高粱一直是人们保证口粮的首选,因其抵抗自然灾害能力较强,不管旱涝都会有所收获,这在保障能力较弱的古代是人们的救命粮。明代徐光启的《农政全书》记载“北方不宜种麦禾者乃种此”。在明清数百年时间里,蒸馏酒技术的成熟使高粱需求量激增,高粱在东北、华北大面积普及,高粱种植比例逐渐提高且成为副食品加工的主要原料,如酿酒、酿醋、制作糕点等。汾酒作为山西人恋乡的记忆味蕾,早已被明清晋商带到大江南北,成熟的酿造工艺延伸造就了众多的酿酒作坊,奠定了当今中国白酒产业的格局。作为中国白酒祖庭的汾酒,不仅仅传播了酿造技艺,同时也影响了当地农业格局的发展。在侯文正先生的《晋中商帮兴衰史略》①侯文正的《晋中商帮兴衰史略》记载了晋商风雨坎坷的经商历程及影响范围。中记述:“关外粮食主要是大豆和高粱,高粱易生虫害,难以久储,却是酿酒的最好原料。山西中北部亦多产高粱,故酿酒的多,以杏花村为首的汾酒技艺更是高超。”直到现在,山西等地的酿酒原料仍使用东北高粱。

农业的繁荣造就了山西酿酒业的兴盛,也是山西酒文化延续的根本原因。早期的果物酿酒发展到后来的谷物酿酒,反映出粮食生产率的不断提高;酿酒原料的变化也反映了农作物种植的演变,从早期黍米、糯米酿制的黄酒,到明清时期大量使用高粱酿造的烧酒,都是基于农业生产条件下人类活动的复杂化和多元化,使人们在满足温饱之后探索更高的精神追求。山西作为农业文明最早的起源之一,人们自古以来就对粮食怀有极高的崇敬之情,认为酒是粮食精华所在。俗话说,一斤酒三斤粮,在这种影响下,以酒器为载体的酒文化元素出现在祈谷、祈雨题材的壁画中就不足为奇了。

三、山西寺观壁画图像中酒器的历史地位

山西寺观壁画中的这些酒器,作为重要的图像资料对中国酒文化的发展具有积极的学术价值和历史价值,酒文化和壁画艺术相互影响、相互成就。酒器作为实用器,不仅仅是宗教礼器,更是具有反映农业发展现状的功能,是满足人们日益规范的复杂的社会活动的产物,不仅能够彰显深厚的文化底蕴,而且能够担负起中国酒文化发展的历史使命。

地域性世俗生活对壁画内容有很大的影响,从这些壁画图像的分布可以看出,这些壁画大都分布在晋中和晋南地区,其背后反映的也是一条酒文化发展的脉络曲线图。据北魏水利家、文学家郦道元的《水经注》记载:“河东郡,群多流杂,谓之徙民。平阳有姓刘名堕者,宿擅工酿,采挹河流,酝成方酎。”[6]同属北魏的杨衒之在《洛阳伽蓝记》亦记载[7],刘白堕擅酿酒之典故,当时汾河岸边开始酿造桑落酒,又称河东桑落酒,风靡隋唐。唐代出现配制酒竹叶青,唐末出现羊羔酒,北宋张能臣《酒名记》记载,汾州甘露堂最有名。[8]从敬畏天地和祈福丰收,从唐风宋韵到诗酒风雅,山西寺观壁画中酒器背后体现出的农业发展,高度还原了古代我国农业发展的脉络和古人的劳动智慧,直到现在仍然值得我们学习借鉴。

中国酒文化博大精深,壁画中的酒器不仅是考古实物的佐证,也是多民族多元化文明融合的体现。这些酒器在中国酒文化史上是时代性与历史性、艺术性与通俗性的完美演绎,填补了中国酒文化发展史上壁画图像考证的空白。

四、结语

酒器作为酒文化的伴生文化,无疑是中国饮食文化中最为悠久的存在,它伴随着我国古代农业社会发展的全过程,体现了古人高雅的审美趣味和中庸的哲学思想,也造就了鸿门宴中项庄舞剑的惊险刺激、李白斗酒诗百篇的浪漫飘逸。酒器的背后是一个时代的缩影,酒器的发展反映了社会的农业科技、制度经济、民俗风情,它同壁画一道作为大型的图像资料被赋予更深的文化内涵。通过对山西寺观壁画中酒器的整理和分析,可以透过壁画深入解读背后的内涵,对于丰富壁画信息、把控时代背景具有不可低估的学术意义和历史意义。