我国高等教育国际化战略研究:历程、热点和未来趋势

2022-02-13朱雪波蒋羽西

朱雪波,蒋羽西

温州医科大学,浙江 温州 325035,1.教务处;2.创新创业教育学院

在国际化发展过程中,发展战略主要指提供发展方向、制定相应机制、统筹资源分配和实施质量评估等,在整个过程中起着统领全局的作用。如果没有明晰的发展战略和目标,国际化只不过是对教师和学生群体有一定影响力的边缘性活动[1]。为了更好地把握我国高等教育国际化战略(以下简称战略)研究的整体态势,探寻其中的核心问题,笔者通过Citespace软件,对CNKI数据库中1990年至2020年30年间的相关文献进行可视化分析,希望在探寻我国国际化战略变迁与热点的同时,为未来国际化建设提供参考。

1 研究方法

1.1 数据来源 本文相关数据来源于CNKI数据库中的中国期刊全文数据库,在“高级检索”中,将检索主题设置为“高等教育国际化”并含“战略”,期刊类别选择CSSCI期刊和中文核心期刊。共检索出355篇文献,剔除会议综述、书评及其他不相关文献,最终筛选出304篇文献。

1.2 研究工具 本文选取Citespace可视化软件作为分析工具。Citespace是一款通过将科学知识转换为可视化图形的方法来多元、分时、动态地呈现科学知识的结构、规律和分布情况的信息可视化软件[2]。其开创者陈超美认为“科学发展会随着时间的变化而发生改变,其足迹可以从已经发表的文献中提取。”因此,本文通过Citespace可视化图谱对我国近30年来国际化战略研究成果进行梳理,主要以关键词(Key Word)的变化来分析文献的发展趋势。

2 我国国际化战略研究历程

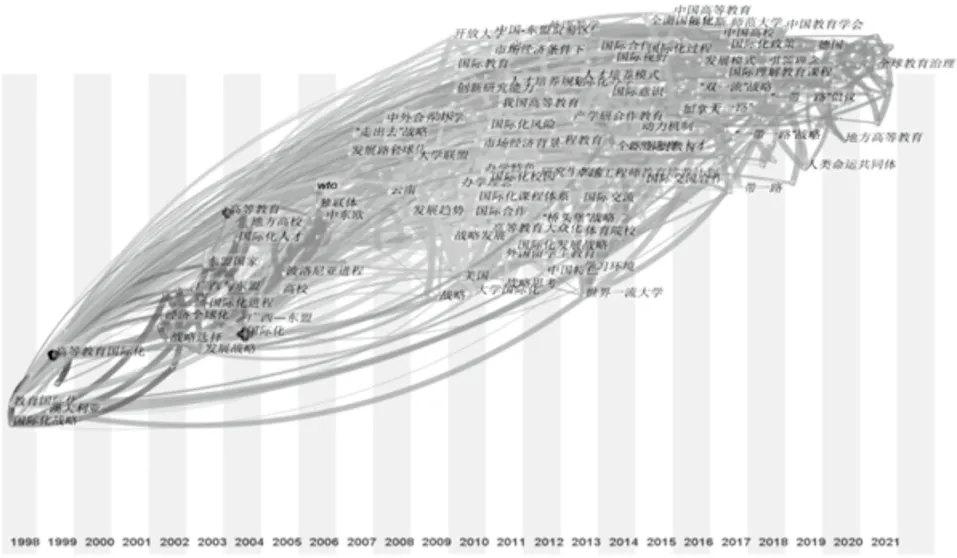

关键词是对一篇文献研究主题和内容的高度概括与精准浓缩,也是该论文的精髓与核心。通过掌握论文关键词,可以大致掌握论文内容。本文通过Citespace时区图的表现形式来分析1990—2020年间我国国际化战略研究的关键词演进历程,并根据其疏密程度,将演进脉络归纳为四个阶段,如图1所示。

图1 关键词时区图谱

2.1 1998 年—2001年研究始发阶段 在20世纪90年代,我国政府先后颁布了《中华人民共和国教育法》和《中华人民共和国高等教育法》[3],表明我国高等教育发展开始进入“重点建设”阶段,明确了国家对开放高等教育的支持,国际化思想初步萌芽。

在该阶段,我国学者对于国际化战略的了解还处于探索阶段,发表内容主要与国际化理论探究有关,小部分文献内容则与向境外国家(地区)借鉴国际化经验有关。

2.2 2002 —2008年政策探寻阶段 2001年,我国加入世界贸易组织(World Trade Organization,WTO)[4]。2002年,中国与东盟十国签发了《中国-东盟全面经济合作框架协议》[5],这标志着中国步入加盟国际组织合作的阶段,也代表着我国国际化踏上了新平台。在该时期,不少有关“东盟与国家” “经济全球化”等文献陆续出世,暗示了加入东盟等国际组织是推动我国国际化发展的有力措施。

在该阶段发表的文献中,学者们对国际化战略的本质研究进一步深入,主要增加了概念的历史由来、现状研究以及表现特征等内容的分析,渐渐揭开了国际化战略概念的迷雾[6-7]。小部分学者对国内外的国际化战略实践和办学方式进行讨论,但尚未形成研究氛围。

2.3 2009 —2015年内涵丰富阶段 2009年,《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020 年)》的出台,明确了未来较长一段时期内我国教育对外开放的具体内容与路径,为我国学者开展国际化研究提供了方向[8]。在该阶段,有关国际化的思想百家争鸣,新的主张层出不穷,极大地提升和丰富了我国在该领域的研究水平和研究内容。

该阶段最显著的特点是有关国内办学方式探讨和向国(境)外院校学习经验的文献研究大量增加。在讨论国内国际化实践建议的文献中,我国学者提出了如“开展中外合作办学”[9]、“加强外语教学”[10]、“建立大学联盟”[11]等建议来促进我国国际化发展。除此之外,学者对探索国(境)外国家的国际化经验愈发重视,其中“美国国际化战略”最受关注,针对日韩、俄罗斯等国家的战略研究也逐渐加入研究范围。在该阶段,学者更多选择从宏观层面探讨国际化战略,而从政策影响、院校等微观角度讨论相对较少。

2.4 2015 年至今转型深化阶段 2015年《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》和2016年教育部颁布的《推进共建“一带一路”教育行动》将国际化上升为国家层面的战略方针,我国高等教育与国家重大战略进一步结合,国际化的地位与影响力得到了进一步提升[12]。

因此,2015年后更多文献以“全球化”“一带一路”“人类命运共同体”等主题发表,表明我国国际化从为自己国家服务迈向了维护全球和平、知识流动的更高层次。学者们对国(境)外国际化战略的版图进一步扩大,从对欧美发达国家的探索渐渐拓展为对俄罗斯、新加坡等欧亚地区的探索;同时,领域内应用研究的比重也渐渐超过了理论研究,越来越多的国内院校实践案例开始在文献中出现。此外,“粤港澳大湾区”因其带来的巨大机遇和国际化潜力,渐渐有成为该领域研究重点的趋势。和上阶段相比,该阶段的学者更愿意从某一政策、某类院校等微观角度开展研究。

3 我国高等教育国际化战略研究现状热点分析

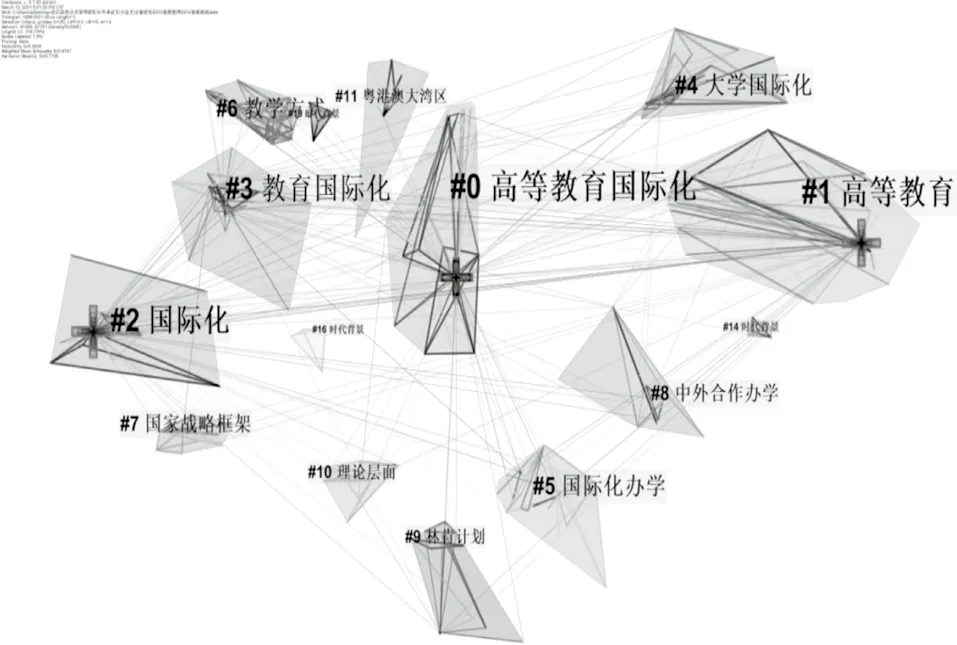

本文运用Citespace软件的共现分析对文献样本的关键词进行分类,并对文献的关键词出现次数进行统计,整理好的关键词共现网络知识图谱和高中心性关键词统计表分别如图2和表1所示。通过结合关键词分类图和关键词中心度统计表,可以更加全面地了解该研究领域主要包括哪几类研究话题及其中包含的研究热点。

表1 高中心性关键词统计表

图2 关键词分类共现网络知识图谱

Citespace共将相关文献分为11类。通过去除“高等教育国际化”“高等教育”“教育国际化”“国际化战略”等目标搜索词,笔者再对每类研究内容下所包含的文献进行二次阅读,将相似的分类方向合并为4个研究分类,然后从被合并的分类中找出被Citespace划分的高频次关键词,最后整理得到的关键词分类和所属研究热点分别是:“国际化理论研究”中“发展战略”是研究热点;“国(境)外国际化经验学习”中“美国”为研究热点;“国内国际化战略发展情况和经验分享”中“中外合作办学”“大学联盟”为研究热点;“某一主题下的国际化战略研究”中“一带一路”“粤港澳大湾区”等为研究热点。

3.1 国际化发展战略理论研究 在该类别中,相关学者主要对国际化战略的理论构建进行探讨。比如王一兵[13]、王培根[14]、邱延峻[15]分别从历史发展、现状困境、未来趋势等演变脉络角度对国际化战略发展进行探讨;而吕林海[16]等则从概念定义、包含主体、发展模型等对国际化战略的内涵进行讨论。这些研究都为后来学者理解和应用国际化战略提供了相应的理论基础。

“发展战略”是此类别的研究热点,更多是指推进国际化开展的策略。不同的国家环境和国情使各个国家制定的国际化战略各有千秋,吸引了许多学者针对不同背景下的国际化战略进行探究。比如孙大廷等[17]、魏玉亭等[18]、陈晓清[19]分别从美国、韩国、日本的角度探讨了各个国家特色的国际化战略内涵。

3.2 境外国家(地区)国际化经验学习 该类别研究主要涉及对境外国家和地区的国际化战略学习。“美国”是此类别的研究热点。美国由于其遥遥领先的世界大学排名、雄厚的科研实力和强大的国际影响力,成为我国学者集中研究和借鉴的对象,相关学者主要从政策研究、时代影响、未来发展、案例分析等角度分享美国先进国际化经验。

除美国之外,德国和澳大利亚获得了较高关注;日本、新加坡、芬兰、土耳其、俄罗斯等国家也逐渐被纳入该领域的研究版图。

3.3 推进中国大学国际化发展战略研究 该类别主要讨论如何推进国内大学国际化建设。其中,“中外合作办学”和“大学联盟”是呼声较高的理想国际化战略。中外合作办学被认为是国内外高等教育资源整合的一种新型教育模式[9]。一方面,“中外合作办学”赋予院校让外国优质资源“走进来”的机会,使院校资源更新迭代,综合实力得到提升;另一方面,中外合作办学使高校尝试“走出去”办学,为院校吸引人才、拓展校区等提供了全新的发展空间,有助高校转型升级。而“大学联盟”使参与院校能够通过优势互补,降低联盟内部的过度竞争,并且通过群体集聚效益获得更大的国际舞台来使高校竞争力得到提升[20]。因此,因此,“中外合作办学”和“大学联盟”被认为是推进教育国际化的核心战略而被重点研究。

3.4 “某一主题”下的国际化战略研究 在该分类中的相关文献主要和特定主题有关,针对不同主题背景下的国际化战略的表现特征、价值取向、发展模式等内涵进行探讨,并从不同地区、层次各异、类型不一的院校参与实践的角度进行办学交流,期望找出不同政策背景下的发展侧重点,为特定主题下开展对外开放提供借鉴和参考。

在该类别中,“一带一路”为研究热点。不少学者对“一带一路”背景下国际化的内涵特征、办学方法等内容各抒己见;“双一流”“地方高校”和“粤港澳大湾区”背景下的国际化战略也吸引了不少学者关注。其中,“地方高校”在“区域化”“本土化”和“国际化”之间的价值取舍也引起了争议[21]。同时,“粤港澳大湾区”因其较高的国际化发展水平,成为该主题的潜力话题[22]。

4 研究结论

在关键词演变历史中,我国国际化发展战略发端于理论探索,后续过渡到不同层面的实践研究;国际化战略种类从单一发展到多样化发展;国际化研究方向从主要面向海外学习转向海内外实践经验研究并举;国际化战略范围研究从谋求自身发展转向助推全球国际合作等。这都表明了我国国际化水平在不断提高,国际化话语权不断提升,以及学者们对国际化发展方向的认可度和信心逐渐增长。

从关键词共线网络和二次阅读来看,我国相关文献的研究内容更多集中在国际化发展理论探讨、国内国际化实践探讨、国(境)外国家国际化战略的借鉴,以及在“某一主题”下国际化战略具体实施研究这四个方面。总体来看,有关理论研究的文献数量较少;在国外经验借鉴研究中,美国国际化成为主要关注对象;在具体发展策略研究中,“中外合作办学”“大学联盟”等被视为助推国际化发展的理想战略,学者针对不同政策背景、不同院校类型的主题各抒己见;“一带一路”政策下因其巨大的发展潜在机遇被学者重点关注。上述这些关键词分别构成不同类别研究的热点。

5 未来趋势展望和研究建议

5.1 加强理论研究,夯实高等教育国际化战略基础 在1990—2020年发表的相关文献更多与实证研究有关,理论探究的比重随着国际化阶段的演进逐渐减少。然而,理论研究是实践研究的指南针。没有理论研究,实践研究的疆土无法开拓。理论研究是实践研究的工具箱,没有理论研究,实证研究将缺少利器和帮手。从国际化概念的角度来看,加拿大学者简·奈特认为国际化由国家(政府)、院校和非政府主体这三种主体组成[23]。然而在这20年间,大多数的学者都将研究重点放在国家和院校,鲜少有人注意非政府组织的重要性,但是我国正是在“WTO”“东盟”等国际组织的协调帮助下逐渐踏上国际化道路。这表明非政府组织在国际化中的作用不可忽视,具有重要的研究价值。而这一研究空白可以通过理论研究来补充。因此,理论研究能够在研究内容不足的地方查漏补缺,在内容充足的研究领域上锦上添花,不断完善体系建设,将我国国际化战略研究推向新高度。

5.2 顺应政策调整,把握好新时代发展战略机遇 这20多年的国际化战略文献内容的变化体现了国际化以国家政策为导向的特点。比如,2002年,我国政府出台了《中国-东盟全面经济合作框架协 议》[55],而该时期的文献多以“东盟”“经济全球化”话题为主。2009年,《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年》的颁布,在该阶段快速增加的文献内容也和政策方向相同[24]。而2015年 《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》和2016年教育部颁布的《推进共建“一带一路”教育行动》则使该领域内的大多数文献也与“一带一路”内容紧密相关[25-26]。因此,国家政策对国际化战略有牵一发而动全身的作用。

5.3 结成战略联盟,凝集集体智慧应对新挑战 在国际化战略的演变历史中,“战略联盟”的概念一直穿插其中。“大学战略联盟”是指每所大学开展有组织的联盟互动,彼此分享各自的场域资源、知识信息乃至人才培养,通过发扬组合优势、统筹共享资源、发挥群体集聚效应,促进科技创新来增长自身国际化优势,并在世界高教舞台上确立自己的有利地位[27]。如“粤港澳大湾区”的建立、“一带一路”政策的发布都体现了区域加强合作的必然性。而战略联盟能通过统整内部优质资源、去除内部合作壁垒、推进合作机制等措施来推动“粤港澳大湾区”“一带一路”等联盟区域内的国际化合作。随着我国区域协调发展推动力度的不断增强,“战略联盟”将成为助力我国国际化快速发展的必然选择。

5.4 更深入开展院校研究,陶铸高等学校国际化发展特色 院校研究是高校进行自我研究的一种形式,目的在于帮助学院和高校广泛而全面地收集有关大学内部运行、资源利用和办学效益的数据和信息,来对本校管理开展系统和科学的研究,来提高本校管理水平的一种研究方法[28]。我国国际化战略的制定和开展需要院校研究。因为每所大学的历史与传统不同,学科结构和人员组成不同,所处地域特色不同,开展的每项改革都是一个独一无二的创造过程。这种针对自身特色才能完成的国际化战略制定,只能从本校的历史背景、组织文化、风格特色和目标设定出发,而这种方法就是院校研究。同时,院校研究能够从特色选取客观事实出发,通过科学评估、理性权衡、合理论证的办法将国际化目标和学校特点相结合,并为国际化参与人员提供更清晰、更全面、更可行的国际化战略。因此,开展院校研究,有助于打造特色国际化战略。

5.5 明确价值取向,权衡选择战略 随着国际化战略研究的进一步发展,有关战略价值的讨论基本上形成了三种取向:“本土化”“区域化”和“国际化”。“本土化”是“维护本国、本民族的一种涉及政治、经济、文化等各个领域的活动,强调尊重本土规则”[29]。“区域化”是指“通过形成与区域经济和社会发展相适应的学科结构、专业结构、人才培养规格和科学研究方向,在为区域经济和社会发展服务的过程中发展自身”,即面向地方[30]。“国际化”则应该将“跨文化的、全球的维度整合进高等教育的目的、功能或传递的过程”,更加面向全球[23]。这三种价值观的冲突使参与国际化的高等院校面临资源需求不一、活动地域不同、评判价值相悖的矛盾局面。若不清晰区分这三种价值观,参与院校将制定目标规划不明、方向指向不清晰的国际化战略,在实践中可能出现盲目复制国外院校模式,或者出现忽视地方和区域需要的可能,导致既不能利用国际化的优势吸收优质资源,提升竞争实力,也不能满足地方经济和自身实力发展的需求,最终可能形成国际化发展质量不高,效率低下的“三不像”。事实上制定国际化战略取向应三者兼顾,若一昧追求“本土化”,则忽略了国外优质资源的进步性和创新性,使院校封闭自大,故步自封,落后于时代发展;若纯粹追求“区域化”,则会将院校限制在某一范围的竞争中,变成“画地为牢”,也不利于院校的长远发展;若仅仅追求“国际化”,则我国民族特色和文化传统将逐渐变淡,不利于文化传承与价值引导。因此,如何在高等教育国际化战略中选择相对合理的价值,将是我国国际化战略研究的难点。