巴西桑托斯盆地盐下油气分布特征与富集规律

2022-02-10范国章史卜庆杨柳王朝锋邵大力王红平左国平

范国章,史卜庆,杨柳,王朝锋,邵大力,王红平,左国平

1 中国石油杭州地质研究院;2 中国石油国际勘探开发公司

0 前 言

巴西桑托斯盆地是迄今全球深水领域石油资源最为富集的大陆边缘盆地,油气发现主要集中在深水区圣保罗高地厚层盐岩之下[1]。自2006年卢拉(Lula)油田发现以来,巴西国家石油公司集中力量加大桑托斯盆地深水盐下的勘探开发投入,至2013年共获得30 余个油气发现,其中15 个为大油田。2013年以来,巴西国家能源署实施盐下油气勘探开发区块招标,桑托斯盆地深水盐下油气成为国际大油公司高度关注并积极拓展的勘探热点,中国油公司参与了约10个油气田的勘探开发活动。

关于桑托斯盆地盐下的油气地质特征,总体上,生储盖组合发育在早白垩世盆地裂谷期的断陷和拗陷阶段,烃源岩为湖相页岩,储层为湖相碳酸盐岩,盖层为连续厚层盐岩。国外学者注重盆地演化和油气系统研究,已经发表了大量关于盆地形成演化[2-5]、成藏要素[6-8]、油气勘探方向[9-12]等方面的论文,指出已获得大量油气发现的圣保罗高地(亦称外部隆起区)是最有利的油气聚集带,但对于盆地盐下的油气分布特征缺少系统的论述。国内学者关注盆地隆坳格局[13-14]、生储盖组合[15-19]及油气分布特征[20-24]等研究,但基础资料不足与研究领域局限,造成提出的盆地构造单元划分方案存在明显的分歧,勘探区带的评价存在较大的差异,而且对油气分布规律及其主控因素的探讨较少。随着盐下油气发现从外部隆起区(国内部分学者称为东部隆起带)向全盆地拓展,现有研究成果因较少探讨盐下油气富集规律及主控因素,对有利油气勘探区带优选和圈闭目标评价的指导作用显现出诸多不足。

在前人关于桑托斯盆地基本油气地质条件与油气分布特征研究的基础上,本文从回顾桑托斯盆地勘探历程与统计已发现油气藏出发,结合盐下构造单元划分等最新研究成果,提出了桑托斯盆地盐下油气分布特征及富集规律,并从盆地演化和油气成藏过程的角度探讨了构造活动等因素对油气藏的控制作用,以期更客观、合理地阐明盐下油气聚集的有利区带及其差异性,进一步指导桑托斯盆地盐下的油气勘探开发及新领域拓展。

1 桑托斯盆地盐下油气勘探历程

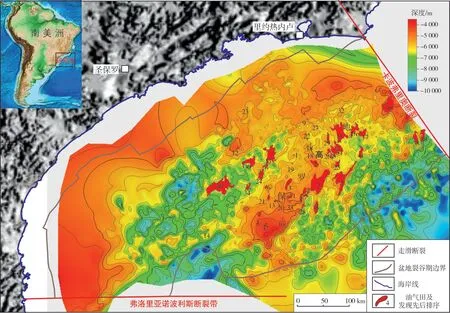

桑托斯盆地的油气勘探发现始于20世纪80年代,受到地质认识和勘探技术的限制,当时的主要勘探目标为浅水区构造圈闭,以中小型天然气藏和凝析油藏为主,只有少量油藏。直到21世纪初期,随着深水盐下地震成像技术和深水厚层盐岩安全快速钻井技术的进步,以及盐下储层与成藏等关键成藏要素认识的深化,桑托斯盆地盐下勘探进入实施阶段,至2021年共发现41 个油气藏(图1),获油气地质储量约190×108t 油当量。其中,包括6 个地质储量10 亿吨级(≥10×108t)的发现,6 个地质储量5 亿吨级((5~10)×108t)的发现,7 个地质储量1 亿吨级((1~5)×108t)的发现,地质储量共计184×108t油当量,占总地质储量的96%。在6 个10 亿吨级的油气发现中,5 个位于外部隆起区及向北延伸带,1 个位于外部隆起区西缘外围。3 个最大的油气发现地质储量分别为42×108t、30×108t 和18×108t,占已发现总地质储量的47%,均位于外部隆起区及向北延伸带。

图1 桑托斯盆地盐下已发现油气藏分布与主要目的层顶界构造图Fig.1 Distribution of discovered pre-salt oil and gas fields and top boundary structure of main target layer in Santos Basin

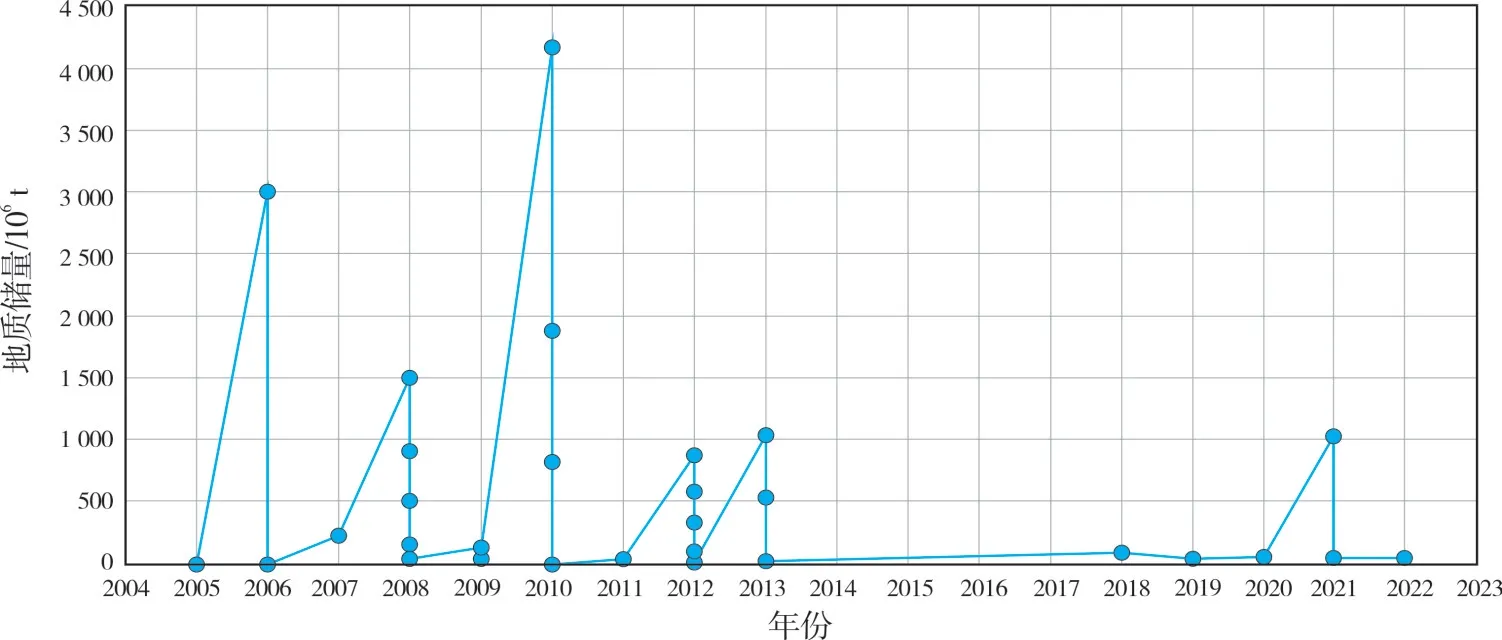

根据桑托斯盆地油气地质特征、盐下油气勘探思路与策略、油气藏发现时间序列(图2)等综合分析,将桑托斯盆地盐下油气勘探历程划分为3 个阶段,分别是外部隆起区主体勘探阶段、外部隆起区周缘勘探阶段、盐下招标区块勘探阶段。

图2 桑托斯盆地盐下油气藏地质储量与发现时间序列图Fig.2 Geological reserves and discovery time sequence of pre-salt oil and gas reservoirs in Santos Basin

1.1 外部隆起区主体勘探阶段(2005—2009年)

2005年,桑托斯盆地第1 口深水盐下探井揭示了有效的油气系统;2006年,第2口深水盐下探井获得超大型石油发现,确定了外部隆起区为有利的油气聚集带,其占据了盐下勘探的主体地位。借助高精度三维地震构造解释,盐下目的层顶界构造图显示大构造圈闭面积达1.2×104km2,其中包含10 余个局部高点,最大的两个局部构造圈闭面积分别约为4 000 km2(苏格洛夫构造)和1 050 km2(卢拉构造)。该阶段的钻探主要集中在这些局部构造上,共获得14个油气发现,包括2个地质储量10亿吨级的发现,2个地质储量5亿吨级的发现,4个地质储量1亿吨级的发现。所有局部构造圈闭充满度为100%,为中质原油(API 密度约26~28),气油比中等(约1 100~1 700 scf/bbl),普遍含有CO2,最大含量可达20%,证实了外部隆起区具备极佳的油气成藏条件。

1.2 外部隆起区周缘勘探阶段(2010—2013年)

自2010年开始,超深水盐下油气勘探向外部隆起区周缘拓展,共获得20 个油气发现,包括3 个地质储量10亿吨级的发现(最大发现超过40×108t),4个地质储量5 亿吨级的发现,3 个地质储量1 亿吨级的发现。外部隆起区北缘的构造圈闭充满度为100%,为中质原油(API 密度约26~34),气油比高(约1 700~2 500 scf/bbl),普遍含有CO2,最大含量可达45%;外部隆起区东缘的部分构造圈闭充满度约为70%,为重质原油,气油比高,且出现气顶及高含CO2,最大含量可达78%;外部隆起区西缘的构造圈闭充满度为100%,为中质原油,气油比高,CO2含量小于5%,存在异常高压,压力系数约为1.5。勘探实践证实了外部隆起区的周缘存在有效的油气系统,但不同区带油气成藏条件存在较大的差异,特别是东缘的构造圈闭存在油气源不足及强CO2充注的风险。

1.3 盐下招标区块勘探阶段(2014年—现今)

经过外部隆起区及周缘油气勘探,桑托斯盆地盐下展示了巨大的油气资源潜力和极高的油气富集度,同时显示了油气地质条件由外部隆起区向外围存在较大变化,地质风险因素增多。为了规避独担盐下油气勘探投资大的风险,巴西国家能源署于2013年启动盐下区块对外招标,引进国际油公司实施联合勘探开发。

盐下招标区块勘探共获得7 个油气发现。其中,1个为地质储量10亿吨级的发现,位于外部隆起区西缘,为中质原油(API 密度约32~34),气油比高(约1 797 scf/bbl),CO2含量约为5%,目的层存在异常高压,压力系数为1.45。其他勘探发现为中小型油气藏,特别是外部隆起区东缘钻遇的气藏CO2含量高达96%,推测气柱高度超过500 m,显示了外部隆起区东缘复杂的成藏条件。盐下招标区块勘探总体效果低于预期,基于高精度三维地震解释的构造圈闭目标落实可靠,储盖组合匹配较好,但油气充注强度、CO2含量等存在较大的不确定性。

2 桑托斯盆地盐下油气分布特征

从桑托斯盆地盐下超大型和大型油气藏类型、面积、油柱高度、圈闭充满度、储量规模、油气性质、气油比、CO2含量等信息的统计发现(表1),盐下油气分布具有明显的东西分带、南北分段、CO2含量分区、油气藏分布符合帕莱托模型等特征。

表1 桑托斯盆地盐下前10大油气藏基础数据表Table 1 Basic data of top ten pre-salt oil and gas reservoirs in Santos Basin

2.1 油气分布东西分带特征

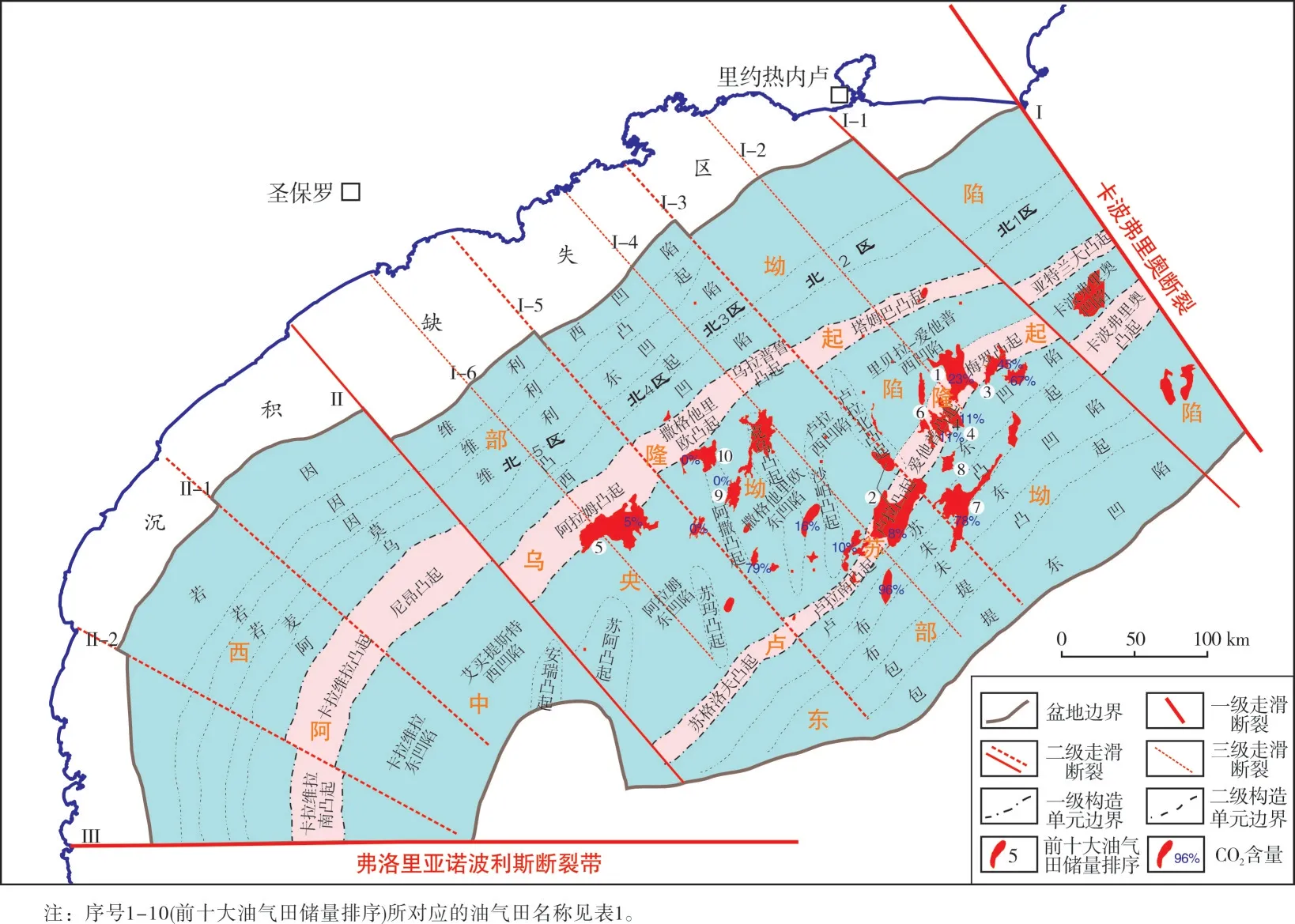

从桑托斯盆地盐下裂谷期构造单元与油气藏分布叠合图(图3)来看,盐下油气主要分布在阿-乌隆起、中央坳陷、卢-苏隆起和东部坳陷等4 个构造带上,而国外文献中常用来描述盐下油气勘探核心区的外部隆起区横跨了卢-苏隆起的中段和中央坳陷的中段东缘,裂谷期构造格局可以合理地解释外部隆起区不同部位油气藏特征存在的巨大差异。

图3 桑托斯盆地盐下构造单元分布与已发现油气田叠合图Fig.3 Superimposition map of distribution of pre-salt tectonic units and discovered oil and gas fields in Santos Basin

在卢-苏隆起上,油气具有原油密度中—大、气油比中等、圈闭规模大、油气充满度高等特征;在阿-乌隆起上,油气具有原油密度中等、气油比中等、圈闭规模大、油气充满度高等特征;在中央坳陷的次级凸起上,油气具有原油密度低—中等、气油比低—中等、圈闭规模小、油气充满度高等特征;在东部坳陷,油气主要分布在低凸起上,油气具有原油密度大、气油比高、圈闭规模大、油气充满度低等特征。

从构造圈闭规模来看,卢-苏隆起和阿-乌隆起上构造圈闭规模大,且油气藏储量大;东部坳陷低凸起上构造圈闭规模大,但油气藏储量中等—小;中央坳陷低凸起上发育的构造圈闭规模总体上小于其他3个构造带,多数油气藏储量规模较小。

从原油性质来看,原油密度由西向东存在变大的趋势,气油比存在东高西低的特征,部分数据显示阿-乌隆起和中央坳陷西缘的油气藏存在异常高压且油藏温度较高,卢-苏隆起和东部坳陷油气藏以常温常压为主。

2.2 油气分布南北分段特征

从桑托斯盆地盐下裂谷期构造单元与油气藏分布叠合图(图3)分析,油气分布在东西分带的基础上,表现出明显的南北分段特征。在卢-苏隆起上,构造圈闭规模南大北小,油气充满度北大南小,原油密度南大北小,气油比南北大中部小;在阿-乌隆起上,构造圈闭规模南大北小,南部油气充满度高,原油密度中等,气油比中等,地层压力为超压;在中央坳陷中,构造圈闭规模南北相当,南部构造圈闭数量较多,油气充满度高,原油密度中等;在东部坳陷中,构造圈闭规模南大北小,油气充满度南低北高,原油密度南大北小,气油比南高北低。

从油气富集程度来看,卢-苏隆起中北段的油气藏单储系数大,如梅罗(Mero)油田单储系数约为3 400×104t/km3,布兹奥斯(Buzios)油田单储系数约为1 900×104t/km3,且大油气田数量多,已发现6 个地质储量10 亿吨级油田中的5 个分布在这个带上。从油气藏数量来看,中央坳陷中段数量最多,已发现13 个地质储量5 亿吨级和1 亿吨级油田中的10个分布在这个带上。从油气藏地质储量来看,卢-苏隆起中北段和中央坳陷中段油气藏累计约150×108t油当量,占盐下已发现总油气地质储量的79%。

在桑托斯盆地盐下主要油气藏发现区,结合裂谷期构造单元特征,以走滑断裂I-1、I-3、I-4 和I-5为界划分出5 个(北1—北5)油气区(图3)。北1 区油气藏主要分布在东部坳陷;北2 区油气藏主要分布在卢-苏隆起和东部坳陷,是发现巨型油气藏最多的油气区;北3 区油气藏主要分布在卢-苏隆起,少量分布在中央坳陷;北4 区油气藏主要分布在中央坳陷;北5 区油气藏主要分布在阿-乌隆起,少量分布在中央坳陷。这样的分布特征是裂谷期构造-沉积充填与被动陆缘期构造活动共同作用控制的,裂谷期构造格局对油气分布与富集具有主导作用,被动陆缘期构造活动对油气运聚成藏和改造具有重要控制作用。

2.3 油气藏CO2含量分区特征

桑托斯盆地盐下油气藏的CO2含量分布(图3)总体上具有东高西低、南高北低的特征,高强度CO2充注趋向于盆地东区和南区。东高西低是指东部坳陷油气藏CO2含量高,卢-苏隆起次之,中央坳陷再次之,阿-乌隆起最低。南高北低是指大多数构造带中南部油气藏CO2含量高于北部:东部坳陷由南向北,佩罗巴、朱比特、里贝拉中区3 个油气藏CO2含量分别为96%、78%和67%;卢-苏隆起由南向北,卢拉、爱他普、梅罗3个油气藏CO2含量分别为8%、11%和45%;中央坳陷由南向北,艾拜尔西、卡瑞奥卡、卡卡拉3个油气藏CO2含量分别为79%、16%和0%。

从单个油气藏来看,不同部位钻井揭示的油气层中CO2含量存在较大的变化,具有东高西低的特征,如卢拉油田东部油气层中的CO2含量为18%,而西部油气层中的CO2含量小于1%。有的油气藏中CO2含量分布较为均一,如梅罗油田中不同部位油气层中CO2含量均处于44%~46%之间。

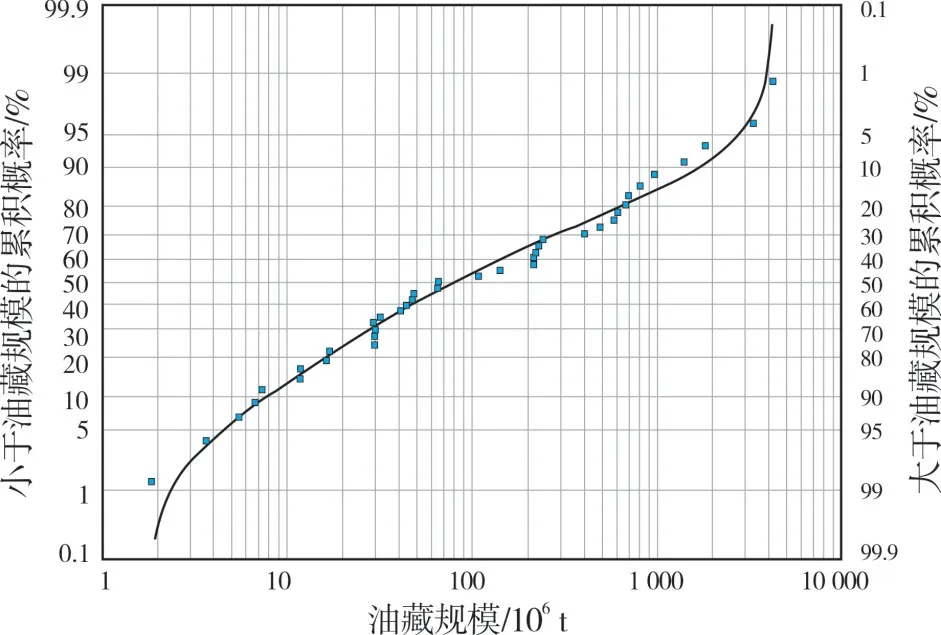

2.4 油气藏分布帕莱托模型

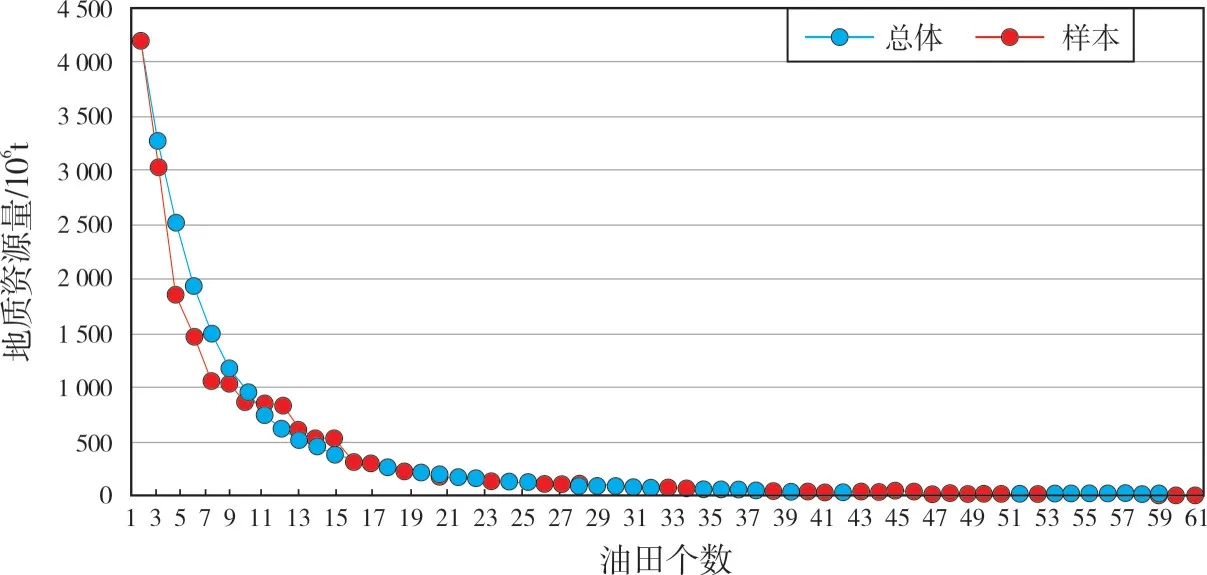

广义帕莱托模型是研究油藏在自然总体中的分布特征的有效方法[25-27],是客观描述和预测油气藏分布规律的重要手段。桑托斯盆地盐下勘探程度较高,但仍然存在大量尚未钻探的构造圈闭和潜在的构造-岩性圈闭,推测具有较大的资源潜力和较好的勘探前景。利用地质帕莱托分布法研究剩余油气资源潜力,对于桑托斯盆地盐下选区选带、拓展勘探领域有着重要的意义。

将桑托斯盆地盐下第1个勘探阶段的油藏数据根据地质帕莱托分布模型进行拟合,发现效果很好,说明当前研究区已发现的油藏分布适合地质帕莱托分布模型(图4)。将这种方法应用第2 个和第3 个勘探阶段的验证,取得了与实际勘探效果高度吻合的结果,证实广义帕莱托分布模型有效。

图4 桑托斯盆地盐下油气藏帕莱托概率分布图Fig.4 Pareto probability distribution of pre-salt oil and gas reservoirs in Santos Basin

地质帕莱托分布法预测桑托斯盆地盐下剩余油气资源结果显示:桑托斯盆地盐下油气地质储量约为224.16×108t,待发现地质储量为18.97×108t;预测研究区可发现总的油藏个数为61个(地质储量大于2 000×104t)(图5),其中已发现41 个,待发现油藏20个(大型6个,中小型14个)。综合分析认为桑托斯盆地盐下仍然具有相当大的勘探潜力。

图5 桑托斯盆地盐下已发现油气藏与预测总体油气藏地质资源量分布图Fig.5 Geological resources distribution of discovered and predicted pre-salt oil and gas reservoirs in Santos Basin

3 桑托斯盆地盐下油气富集规律

桑托斯盆地形成与演化过程中,伸展构造作用占据主导地位。裂谷期构造格局决定了盐下基本的油气地质条件,被动陆缘期西沉降东隆升作用决定了盐下构造圈闭形成与分布特征,两期构造作用叠合决定了盐下油气运移方向和聚集成藏,进一步决定了不同构造单元油气成藏条件的差异性、油气藏分布的独特性、油气富集的规律性。

3.1 超大型和大型油气藏分布特征

桑托斯盆地盐下已发现的6 个地质储量10 亿吨级的油气藏,全部分布在卢-苏隆起和阿-乌隆起的构造圈闭中,这两个隆起带最大构造圈闭的面积和闭合幅度相当,构造圈闭油气充满度高,所不同的是卢-苏隆起的最大构造圈闭在中北段,而阿-乌隆起的在中南段,并且卢-苏隆起上的规模大的构造圈闭数量远大于阿-乌隆起。从基本油气地质条件分析,两个隆起共同的特点是裂谷期开始发育,被动陆缘期继承性隆起定型,早期有利于大规模湖相碳酸盐岩储层的形成,晚期为有利的油气运移聚集指向区,而且分布于盆地最大的主力生烃坳陷两侧。但在被动陆缘期,两个隆起经历的构造活动存在明显的差异,阿-乌隆起的构造活动相对较弱,以整体沉降为主,发育少量的构造圈闭;卢-苏隆起的构造活动相对较强,以整体隆升和差异沉降作用为主,造就了大量的构造圈闭。

桑托斯盆地盐下已发现的6 个地质储量5 亿吨级的油气藏主要分布在中央坳陷和东部坳陷凸起带的构造圈闭中。中央坳陷中的构造圈闭相对较小,但油气充满度高;东部坳陷中的构造圈闭相对较大,但油气充满度略低。从基本油气地质条件分析,两个坳陷带存在较大的差异。中央坳陷裂谷期具有“整体大坳陷、局部小凸起”的特征,被动陆缘期表现为整体沉降为主、差异隆升为辅;早期水体较深的沉积环境使得湖相碳酸盐岩储层分布范围仅局限于凸起高部位,虽然晚期油气供应极其充足,但由于储集空间不足,从而限制了油气藏的规模。而东部坳陷裂谷期具有窄凸窄凹相间排列的特征,凸起幅度较大,被动陆缘期以整体隆升、差异沉降为主;早期有利于厚层碳酸盐岩沉积,储层条件相对较好,晚期构造圈闭幅度大,有利于油气运聚成藏,但凸缘窄凹供烃能力有限,低圈闭充满度限制了油气藏的规模。

桑托斯盆地盐下已发现的7 个地质储量1 亿吨级的油气藏主要分布在中央坳陷凸起带的构造圈闭中。这些构造圈闭较小,但油气充满度高,其油气规模主要决定于储层发育程度和构造圈闭大小。虽然中央坳陷在裂谷期以整体沉降为主,但在多级走滑断裂作用下,断陷阶段的坳陷中发育多个与主走滑断裂斜交的凸起带。拗陷阶段的走滑断裂再活动为湖相碳酸盐岩储层发育创造了良好的古地貌条件,丘滩体的发育促成了构造圈闭的形成和保存,为油气藏的形成提供了有效的容纳空间。

3.2 盐下油气富集规律与主控因素

桑托斯盆地盐下油气资源量大、油气藏单体规模大、大中型油气藏占比高,大中型油气田在不同构造带均有分布,但油气分布极不均衡,而且油气藏特征差异极大。基于桑托斯盆地油气地质特征和成藏过程分析认为,桑托斯盆地盐下油气富集条件可以概括为4个方面:在卢-苏隆起和阿-乌隆起,继承性大构造圈闭是超大型和大型油气藏形成的关键条件;在东部坳陷,大规模构造圈闭周缘凹陷的供烃能力是超大型和大型油气藏形成的决定性因素;在中央坳陷,继承性凸起规模是超大型和大型油气藏形成的决定性因素;连续分布的厚层盐岩和CO2弱充注改造作用是桑托斯盆地盐下大规模油气发现的重要前提。盐下油气成藏模式(图6)为近源构造圈闭运聚成藏,油气运移方式以近源断裂垂向运移和目的层顶界不整合面侧向运移为主,CO2充注改造和火山作用是油气藏保存的风险因素。

综合分析认为,构造和成藏之间的匹配关系决定了油气富集规律,油气分布与裂谷期构造格局具有极强的相关性。构造格局既是湖相碳酸盐岩储层形成和分布的主控因素,又决定油气运移的指向区和聚集场所,也是烃源灶规模与分布的关键控制因素。桑托斯盆地盐下构造圈闭是否成藏、油气是否富集主要取决于5 个方面的控制因素,分别为古构造控制储层规模和质量、今构造控制油气运移方向、盐盖层控制油气聚集成藏、主烃源灶控制油气富集区带、CO2充注改造油气性质。

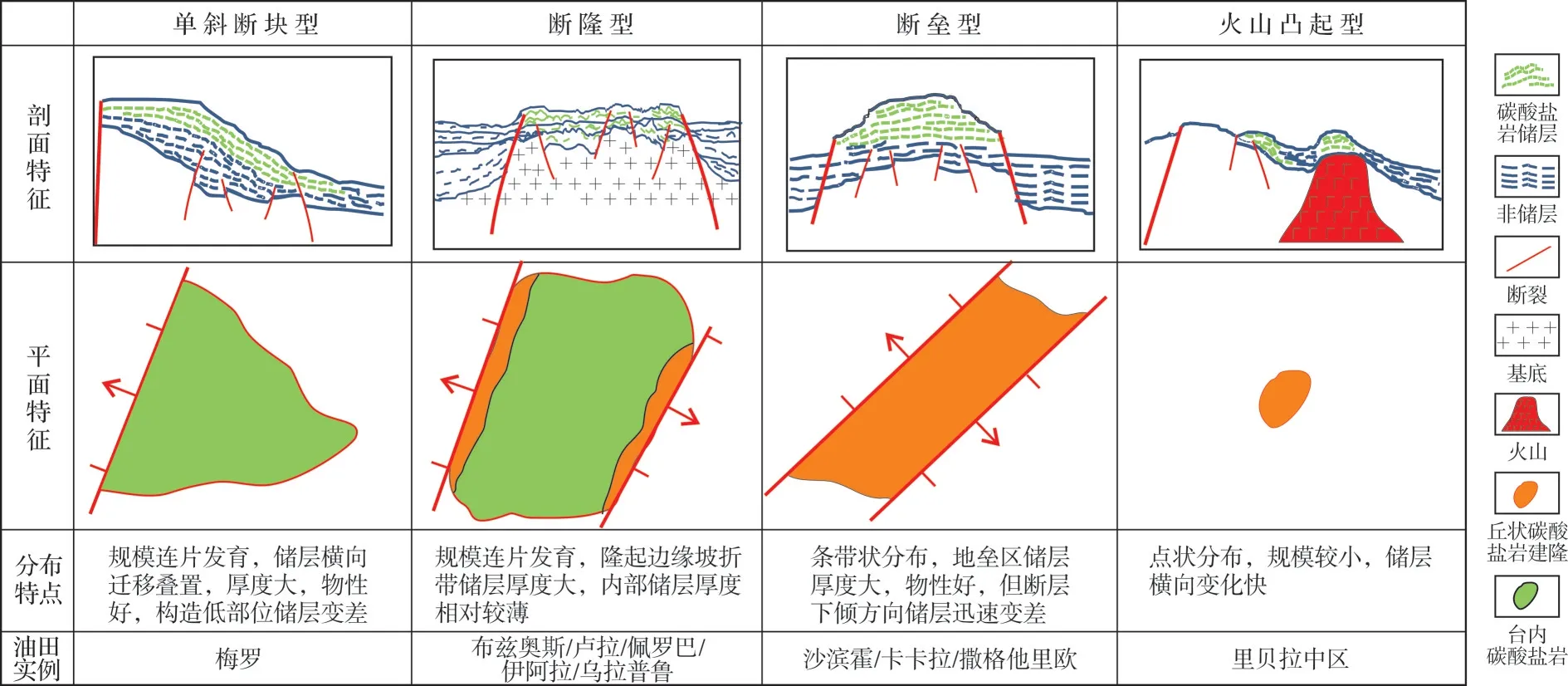

3.2.1 古构造控制储层规模和质量

古构造是指桑托斯盆地裂谷期的构造活动及其形成的正向古地貌。裂谷期构造活动以伸展作用为主,可以划分为断陷和拗陷两个阶段。断陷阶段构造活动确定了桑托斯盆地“两隆三坳”构造格局的雏形,形成了3 个湖区夹持2 个台地、主湖居于中央坳陷的古地理特征。在2个台地和湖区的众多岛屿及其周缘,早白垩世沉积了以介壳灰岩为代表的淡水湖相碳酸盐岩,沉积厚度从十几米到数百米不等,是盐下油气重要的储集体。拗陷阶段构造活动减弱,“两隆三坳”构造格局继承性发育,构造幅度变小,桑托斯盆地演化为浅水咸化湖盆,沉积了以球粒灰岩和藻灰岩为代表的湖相碳酸盐岩,沉积厚度从几十米到数百米不等,是盐下油气主要的储集体,其储层分布范围远大于介壳灰岩。

单斜断块、断隆、断垒和火山凸起等正向古地貌控制了碳酸盐岩沉积的厚度和规模,进而控制了湖相碳酸盐岩有利储层发育区(图7)。单斜断块和断隆是厚层大面积碳酸盐岩储层发育的主要正向地貌单元,在卢-苏隆起、阿-乌隆起和东部坳陷皆有分布,整个卢-苏隆起上碳酸盐岩储层分布总面积超过12 000 km2。在单斜断块和断隆上,碳酸盐岩沉积以加积和进积为主,常见丘状滩体纵向叠置、横向迁移连片发育,有利储层分布广、厚度大。布兹奥斯油田早期构造背景为断隆,介壳灰岩、球粒灰岩和藻灰岩储层分布面积约为800 km2,平均厚度约为200 m,最大厚度约为500 m。断垒和火山凸起是碳酸盐岩储层发育的重要正向地貌单元,主要分布在中央坳陷和东部坳陷,以独立构造为特征,碳酸盐岩沉积以加积为特征,储层单体面积通常小于200 km2,储层厚度几十米到400 m不等,横向变化大。

图7 桑托斯盆地裂谷期正向构造控储模式图Fig.7 Reservoir controlled models by positive structure during rift period in Santos Basin

介壳灰岩、球粒灰岩和藻灰岩3类储层为中孔中渗储层,储集空间以原生孔隙为主,常见粒间孔、粒内孔和格架孔,平均孔隙度介于8%~15%,最大孔隙度超过25%,平均渗透率几十到数百毫达西(10-3μm2)不等,目的层段净毛比高,具有相控储层的特征。梅罗油田为单斜断块型,布兹奥斯油田为断隆型,沙滨霍油田为断垒型,里贝拉中区油田为火山凸起型,这些不同类型油田的储层厚度大、分布面积大、连通性好,单井稳定产能可达3 000 t/d 到7 000 t/d 不等,是桑托斯盆地盐下规模优质储层的直接证据。

3.2.2 今构造控制油气运移方向

桑托斯盆地盐下主要目的层顶界构造图(图1)反映了现今裂谷层序构造特征,即“东西高、中部一隆分两坳”的特征,中部隆起区即国外学者所称的“外部隆起区”,这样的特征与裂谷期构造单元分布特征存在明显的差异。

从盆地演化过程分析,5 个方面的构造作用控制了盆地裂谷期层序现今的构造特征:①陆缘差异沉降作用导致盆地向陆地方向沉降量减小,形成西部构造高;②东部陆壳伸展,新生洋壳发育,地幔隆升,火山作用活跃,形成东部构造高;③北部大型走滑断裂持续活动,火山作用活跃,造成构造抬升;④南部大型走滑断裂持续活动及火山作用形成盆地边界部位隆升,但东南部老洋中脊停止活动;⑤整体沉降作用使得盆地主体区整体低于北部。断陷期控坳断裂再活动,加之差异压实沉降,使得裂谷期隆坳格局进一步凸显,形成数十个面积大于100 km2的大型构造圈闭,如苏格洛夫构造圈闭面积可达6 000 km2,卢拉构造圈闭面积约为1 100 km2,阿拉姆构造圈闭面积约为1 300 km2,布兹奥斯和乌拉普鲁构造圈闭面积为400~500 km2,特别是盆地东部拉张作用强,先期控坳断裂在被动陆缘期断距大,约为1 500~3 000 m,因此东部构造圈闭幅度普遍较大。

在被动陆缘期多种构造作用下,盆地盐下裂谷期层序的中部隆起区包含了卢-苏隆起、部分中央坳陷和东部坳陷,成为盐下油气运移的最为有利的指向区,中央坳陷和东部坳陷的烃源灶均可直接供烃。中部隆起区周缘大部分局部构造圈闭为沉积凹陷所围绕,形成天然的油气生成和运聚组合,特别是中央坳陷及西缘阿-乌隆起上的构造圈闭,因具备充足的油源条件,所以油气藏规模取决于构造圈闭规模和储层分布;而东部坳陷中的构造圈闭面积大、闭合幅度大、储层厚度大,油气藏规模主要取决于油源条件。

3.2.3 盐岩盖层控制油气聚集成藏

桑托斯盆地下白垩统盐岩厚度大,最大盐层厚度超过4 000 m,分布范围广,覆盖了卢-苏隆起、阿-乌隆起、中央坳陷和东部坳陷的大部分区域,是最优质的油气封盖层,成为盐下大规模油气聚集的天然屏障。盐下大型油气藏无一例外地上覆厚层盐岩,而且在厚层盐岩覆盖区,盐上几乎无油气发现。相反地,在盐岩缺失的西部坳陷带、中央坳陷带北段以及桑托斯盆地南部地区,对应于盐上的地层获得大量的油气发现,而盐下地层几乎无油气发现。

由于盐岩热导率高,厚层盐岩大幅降低了盐下地层温度。相对于无盐区砂泥岩地层,同样的4 000 m左右的地层埋深下,含盐地层底部地层温度同比低约30%,使得厚层盐岩发育区的裂谷期湖相烃源岩现今仍然处于生油窗,大部分盐下油气发现以油藏为主,特别是超大型发现全部为油藏;而在盐岩缺失的西部坳陷,盐上油气发现大部分为气藏,反映烃源岩普遍进入生气窗。同时,较低的地层温度延缓了盐下湖相碳酸盐岩的成岩作用,原生孔隙得以大量保存,大部分储层具有中孔中渗特征,有利于油气富集成藏。

3.2.4 主烃源灶控制油气富集区带

桑托斯盆地主要烃源岩为早白垩世盆地裂谷期湖相黑色页岩,厚100~300 m,全盆地广泛分布。烃源岩干酪根类型为I 型,TOC介于2%~6%。中央坳陷和东部坳陷的烃源岩成熟度(Ro)大部分介于0.7%~1.3%,处于生油高峰阶段。盐下已发现油气约190×108t油当量,且分布在盆地的卢-苏隆起、阿-乌隆起、中央坳陷、西部坳陷和东部坳陷5 个构造单元中,证明了盆地烃源岩极大的生烃潜力和巨大的资源基础。

从盆地构造演化、沉积充填、钻井取样及地震综合解释推测,桑托斯盆地裂谷期烃源岩在中央坳陷连续分布,沉积厚度大,有机质丰度高,以生油为主,供烃能力强,其两侧隆起上的构造圈闭油气全充满。而在东部坳陷和西部坳陷中,凸起带和凹陷带相间排列,凹陷分布不连续,烃源岩沉积厚度变化大,东部坳陷以生油为主,西部坳陷以生气为主,供烃能力远不及中央坳陷。东部坳陷中盐下构造圈闭油气充满度普遍低于中央坳陷及周缘,部分构造圈闭存在高含CO2气顶,反映了其周缘凹陷供烃能力不足。

从烃源灶规模、油气分布、圈闭充满度等因素分析,中央坳陷为桑托斯盆地主生烃灶,由其供烃的油气藏地质储量占总发现储量的90%以上,最大油气藏布兹奥斯石油地质储量超过40×108t 油当量,第二大油气藏卢拉圈闭面积超过1 000 km2,闭合幅度超过500 m,石油地质储量约为30×108t,反映了中央坳陷烃源岩超强的油气供给能力,紧邻主生烃灶是油气富集的必要条件。

3.2.5 CO2充注改造油气藏性质

桑托斯盆地盐下大部分油气藏中普遍含有CO2,CO2含量从5%到96%不等。由于CO2注入后,油藏将发生轻烃组分萃取作用,使得原油性质以中质油为主,API密度从17 到34 不等,具有西高东低、北高南低的变化趋势。已发现4 个高含CO2气顶油藏,其中3个位于东部坳陷,1个位于中央坳陷,油环的原油性质均为重油,为CO2充注改造作用的结果。

从油气藏规模分析,已发现6 个地质储量10 亿吨级油田中CO2含量从5%到45%不等,6 个地质储量5 亿吨级油田中CO2含量从0%到79%不等,7 个地质储量1 亿吨级油田中CO2含量从5%到28%不等。多因素综合分析认为,CO2含量及其油气改造作用取决于油气藏规模、油气与CO2充注的相对强度及其充注先后顺序等,推测油气藏规模越大、油气充注强度越大、油气聚集成藏时间越早,油气藏出现高含CO2气顶的风险越小。

从油气富集的角度分析,中央坳陷及其周缘的卢-苏隆起和阿-乌隆起上的超大型和大型油气藏发育高含CO2气顶的风险较小,中小型油气藏存在发育高含CO2气顶的风险;而东部坳陷中无论大型还是中小型油气藏发育高含CO2气顶的风险均较大,特别是东部坳陷南端走滑大断裂两侧具有极高的强CO2充注风险。

4 结论与建议

(1)桑托斯盆地盐下油气勘探历程分为外部隆起区主体勘探、外部隆起区周缘勘探和盐下招标区块勘探等3 个阶段,发现超大型和大型油气藏19个,油气藏分布符合广义帕莱托模型,预测未来勘探发现以大—中型油气藏为主。

(2)桑托斯盆地盐下油气分布具有东西分带、南北分段、CO2含量分区的总体特征,与裂谷期构造格局、被动陆缘期构造作用密切相关,卢-苏隆起上油气藏总地质储量最大,中央坳陷中油气藏数量最多,东部坳陷中油气藏CO2含量普遍较高。

(3)构造和成藏之间的匹配关系决定了油气富集规律,主要表现为古构造控制储层规模和质量、今构造控制油气运移方向、盐盖层控制油气聚集成藏、主烃源灶控制油气富集区带、CO2充注改造油气性质等5个方面的控制因素。

(4)桑托斯盆地大规模构造圈闭勘探接近尾声,对低勘探程度区带构造圈闭的油气和CO2充注过程的认识仍然存在较大的不确定性,需要随着资料的补充和认识深化不断完善评价,并考虑开展构造-岩性圈闭的识别和评价,拓展勘探新领域。

致谢:感谢中国石化石油勘探开发研究院解国军博士、徐忠美博士,在油气藏帕莱托分布研究中给予的帮助,提供了地质认识和数据分析图件;感谢中国石油勘探开发研究院王兆明博士、刘亚明博士等巴西技术支持组成员,在共同讨论盐下油气地质与勘探中给予的诸多启示。