内蒙古草地资源的生态足迹及其可持续利用分析

2022-02-09张佳宁姚林杰张恒瑞赵艳云刘朋涛

张佳宁, 姚林杰, 张恒瑞, 赵艳云, 张 庆,2,3, 刘朋涛

(1.内蒙古大学生态与环境学院,内蒙古 呼和浩特 010021;2.蒙古高原生态学与资源利用教育部重点实验室/内蒙古大学生态与环境学院,内蒙古 呼和浩特 010021;3.草原生态安全省部共建协同创新中心,内蒙古 呼和浩特 010021;4.内蒙古自治区生态与农业气象中心,内蒙古 呼和浩特 010051)

全球陆地中,干旱、半干旱区域的面积占比达到1/3 以上,其中草地面积占比最大[1],我国国土面积的40%为草地资源,其不仅是农牧业发展的基础,更是重要的生态屏障和文化纽带[2]。自20世纪80年代以来,草地质量下降,供给和承载能力不断趋弱[3]。进入21世纪后,党中央加强了对草原区生态保护的政策引导[4]。秉持着“绿水青山就是金山银山”的思想,“十四五”建议指出要全面加强草原保护,加强草原生态系统的稳定性并提高其服务功能,从而提高草原的生产力和承载力[5]。因此,进行草地资源的可持续评估具有重要意义。

基于生态足迹模型可进行区域可持续性评价[6-7]。生态足迹这一概念最早由William Rees 提出,由Wackernagel 等[8-9]进行了改进[8-9],于1999 年引入我国[10]。当前,生态足迹模型呈现多元化的研究趋势。从研究范围看,可针对全球、国家、区域乃至集体或个人,如Wackernagel 等[8,11]在全球和国家尺度上进行自然资本和可持续研究;Baabou 等[6]追踪了地中海地区19个城市的生态足迹;王菲凤等[12]估算了福州市4 所高校的生态足迹。从时间尺度看,既可研究短期的生态足迹变化,如Rashid 等[13]估算了巴基斯坦2 个城市的生态足迹;还可进行长时间序列的生态足迹评价或预测,如李菲等[14]核算了甘肃省2003—2017 年的水资源生态足迹。从研究对象看,既可针对单一的土地利用类型开展研究,如刘钦普等[15]对江苏省耕地进行了生态足迹估算和可持续评价;还可针对多种土地利用类型同时开展研究,如吕越等[16]对新疆6 种生产性土地的生态足迹进行了研究。其研究方法也在不断创新,如Bicknell 等[17-18]提出和改进了投入产出法;Venetoulis等[19]提出改进当量因子的净初级生产力法;国内学者刘某承等[20-21]计算了国家层面的均衡因子和产量因子;Zhao等[22]首次将能值分析的理念运用到生态足迹模型中计算能源足迹;2009年Niccolucci等[23]提出三维生态足迹的概念,随后,方恺将这一概念引入我国,并对我国各种尺度的自然资本利用进行了研究[24-25]。

生态足迹研究往往基于行政单元开展,如以省、市等为单位将其看作一个均质整体,进而判断可持续发展状况[26-27]。但实际上,每个行政单元内部也具有很高的异质性,对于需要协调发展的城市群或大区域来说,传统方法的评价结果针对性并不强。遥感数据产品在空间上的覆盖性与尺度上的精确性可以很好地与生态足迹相结合,克服传统方法评价结果的粗略性,如遥感数据产品中的高精度人口数据、土地利用数据都可与生态足迹模型相关联,得到生态足迹的各类空间化结果[28]。

生态足迹不仅可以应用于区域可持续发展评价,还可以应用于单一土地利用类型可持续发展评价[29]。内蒙古自治区天然草地面积达0.88×108hm2,占全国草地总面积的22%,是我国草地资源最丰富的地区之一。由于近年来的经济、人口不断发展,内蒙古草地逐渐受到侵占与破坏,牧区承受的放牧生产压力也不断增加,不仅导致畜牧业发展受制,更导致草地的生态环境恶化、可持续性降低[30]。面对草地资源退化,进行准确的可持续评价并给出科学建议是保证草地健康发展的有效手段。本文评估了1990—2020 年7 个时期的内蒙古草地资源生态足迹变化并进行了可持续评价,以期为有关部门制定科学的草地保护和可持续发展提供宏观的参考依据。

1 研究区概况

内蒙古自治区(97°12′~126°04′E,37°24′~53°23′N)地处我国北部,总面积118.3×104km2,下辖12 个盟(市),常住人口为2400×104人[31]。地貌主要表现为高原,属温带大陆性季风气候,全年气温起伏较大,年均气温0~8 ℃,降水量少且不均,年均降水量50~450 mm,自东向西递减[32]。全区土地资源种类丰富,包含森林、草地、耕地、沙漠及河流湖泊等,其中以草地面积占比最大,自东向西分布着草甸草原、典型草原、荒漠草原和草原化荒漠等(图1)。

图1 内蒙古自治区行政区划及草地资源分布Fig.1 Administrative divisions and grassland resource distribution of Inner Mongolia Autonomous Region

2 数据与方法

2.1 数据来源与处理

本文所涉及的统计数据均来源于《中国统计年鉴》《内蒙古统计年鉴》和EPS统计数据平台(https://www.epsnet.com.cn/),全球平均产量数据来源于联合国粮农组织数据库(http://www.fao.prg/)。内蒙古土地利用和人口密度数据均来源于中国科学院资源环境科学与数据中心(http://www.resdc.cn/),年份为1990、1995、2000、2005、2010、2015 年和2020 年,空间分辨率为1 km。土地利用源数据的分类级别为二级,在ArcGIS 中将其重分类为耕地、林地、草地、水域、建设用地和未利用地的一级地类;内蒙古净初级生产力(Net primary productivity,NPP)数据来源于NASA的EOS/MODIS(http://lpdaac.usgs.gov),空间分辨率为1 km,由于2000 年以前缺少同系列的MODIS NPP 数据,故采用2000—2020 年5 期的MODIS NPP数据进行计算。

2.2 研究方法

2.2.1 均衡因子和产量因子构建均衡因子、产量因子的构建与研究尺度相关。众多学者针对不同的研究尺度,将两种因子进行本地化调整,发展出适用尺度由大到小的“国家公顷”“省公顷”和“市公顷”等因子构建模型[33]。内蒙古地域辽阔,考虑到不同盟(市)草地生物生产能力的差异性,为提高生态足迹核算的准确度与可信度,均衡因子、产量因子的构建基于盟(市)尺度进行,故运用基于NPP的“市公顷”模型构建盟(市)级均衡因子与产量因子[34]。

基于单一草地类型生态足迹研究,构建草地的均衡因子、产量因子。为了消除草地与其他土地类型在生态生产能力方面的差异,构建各盟(市)草地的均衡因子,从而将草地生态系统的面积换算为可与其他地类的生物生产能力相比较的有效用地面积;为了消除不同区域草地生态生产能力之间的差异,构建各盟(市)的草地产量因子。基于ArcGIS平台,将各盟(市)的NPP基于各类土地利用进行分区统计操作,获得各盟(市)草地的NPP,计算得均衡因子和产量因子。市域平均NPP 由各类生物生产性土地各自的NPP及其面积加权求和得到[20,35]。均衡因子和产量因子的计算公式如下:

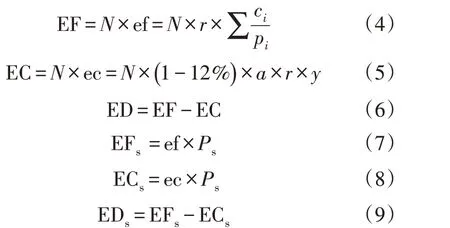

2.2.2 生态足迹模型生态足迹是指供给人类社会一定资源同时消解废料所要求的生物生产性土地面积[36],对于判断环境可持续情况具有重要意义。生态承载力是指在一定的环境条件下,为保证生物活动正常运行,生态系统所能达到的最佳服务水平,包括生态系统所能支持的人口数量、资源消耗程度和经济发展强度[37]。基于世界环境发展委员会建议,生态承载力计算需排除12%生物多样性保护面积[38]。生态足迹与生态承载力的差值为生态赤字,差值为负,说明系统表现为生态盈余,生态环境可以健康运转;差值为正,表示系统处于赤字状态,生态环境处于危机中。模型的计算公式如下:

式中:EF为区域总生态足迹;N为区域人口数;ef 为人均生态足迹;i为草地产品的类别;ci为产品i的人均年消耗总量;pi为产品i的全球年均产量;EC为区域总生态承载力;ec 为人均生态承载力;a为某盟市的人均草地面积;ED 为区域总生态赤字;EFs为每平方千米的总生态足迹;ECs为每平方千米的总承载力;Ps为每平方千米人口数;EDs为每平方千米生态赤字。

将生态足迹模型运用于草地,需将研究区各类主要草地产品的消费量构建为一个整体的资源消费账户。参考现有生态足迹研究中的草地生物资源账户,并考虑到数据的可获得性与连续性,建立本研究的草地生物资源账户,包含的消费项目为肉类(牛肉、羊肉)、羊毛和奶类,然后进行生态足迹的计算。在获得各个盟(市)人均生态足迹的基础上,结合人口密度数据可实现生态足迹和生态承载力1 km2尺度的空间化表达(公式7~8)。依据公式(9)得到生态赤字的空间化结果。

2.2.3 草地资源可持续利用评价参考赵兴国等[39]的研究,利用生态足迹与生态承载力构建土地利用可持续性系数(Land use sustainability coefficient,LUSC),该模型同样适用于单一土地类型[40]。可持续性系数的计算公式如下:

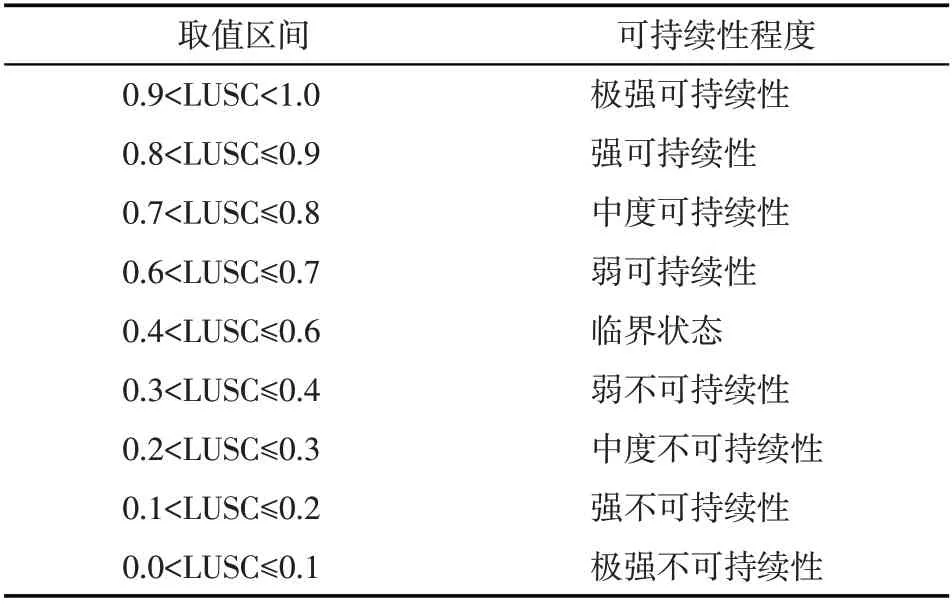

由公式(10)可以看出,0<LUSC<1,在该范围内LUSC 值越大,表示环境承载力越足以供应资源需求,区域土地的可持续程度越高;LUSC 值越小,表示资源消耗更占主体地位,土地的不可持续程度更高。参考现有研究[39],将草地可持续性程度分成9个等级(表1)。

表1 土地利用可持续性等级划分Tab.1 Sustainability classification of land use

3 结果与分析

3.1 各盟市草地均衡因子和产量因子

各盟(市)草地的均衡因子和产量因子见表2。鄂尔多斯市草地的均衡因子最高,呼伦贝尔市的均衡因子最低;各盟(市)均衡因子相差较小,变异系数仅为5.95%。呼伦贝尔市的产量因子最高,乌海市的产量因子最低;各盟(市)产量因子相差较大,其变异系数高达48.14%。

表2 各盟(市)草地均衡因子与产量因子Tab.2 Equivalence factor and production coefficient of grassland in cities

3.2 内蒙古草地资源生态足迹时空格局

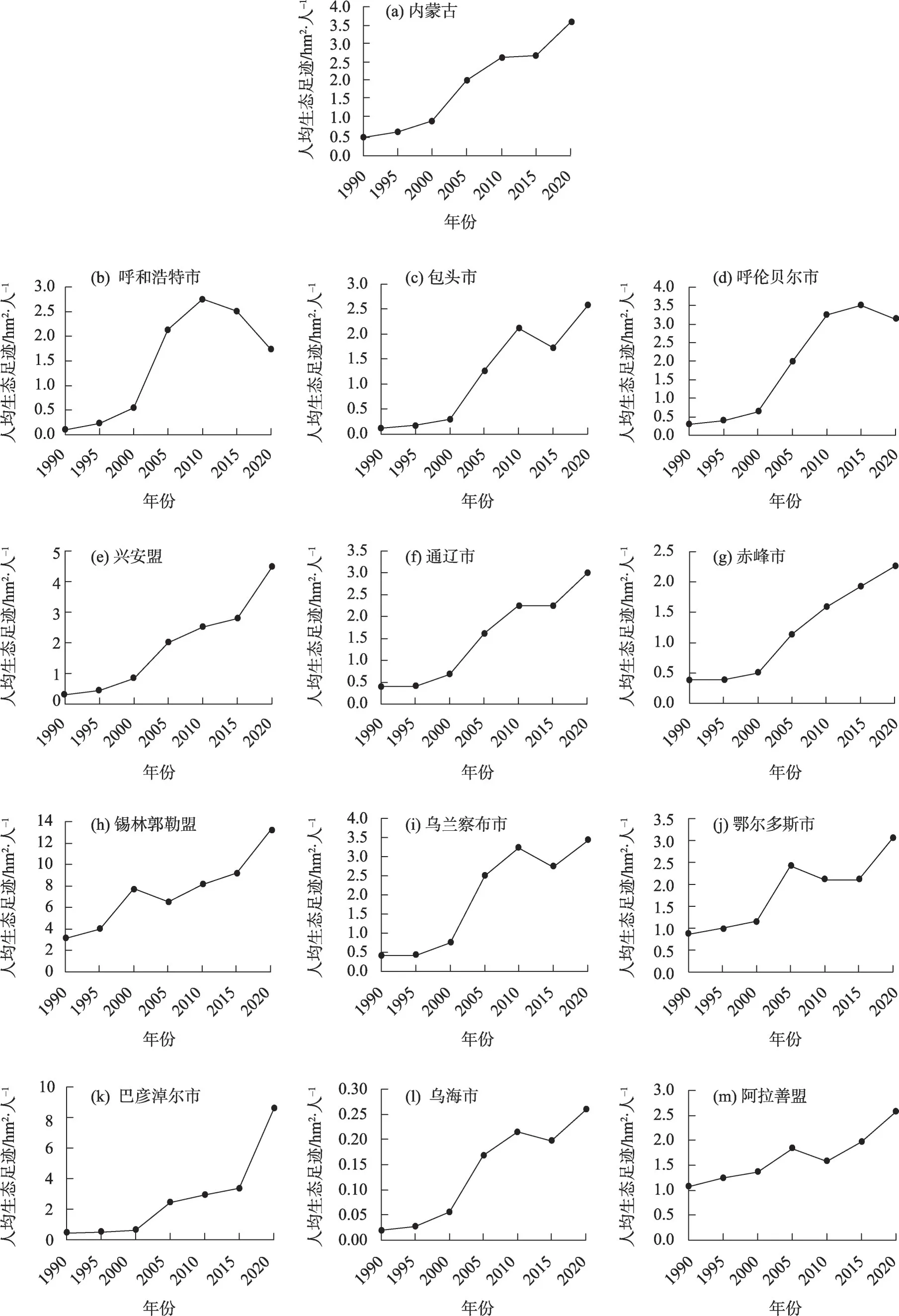

1990—2020 年内蒙古草地资源的人均生态足迹逐期增长,从1990年的0.47 hm2·人-1增加到2020年的3.54 hm2·人-1,年均增长幅度6.96%(图2a),其中2000—2005 年增长速度最快,年均增长率16.94%;大部分盟(市)的人均生态足迹呈波动上升趋势(锡林郭勒盟、阿拉善盟、乌海市、包头市、鄂尔多斯市、乌兰察布市),赤峰市、巴彦淖尔市、兴安盟和通辽市持续上升,呼和浩特市和呼伦贝尔市先上升后下降(图2b~m)。各盟(市)中,锡林郭勒盟的草地生态足迹最高,从1990 年的3.12 hm2·人-1增长到2020 年的13.16 hm2·人-1,年均增长幅度4.93%;乌海市最低且变化幅度较小。空间化结果表现为:大部分盟(市)草地生态足迹较低且变化幅度不大,生态足迹较高且变化较明显的区域主要集中在通辽市、锡林浩特市、二连浩特市、乌兰察布市南部和鄂尔多斯市东部及其周边地区(图3a~g)。

图2 内蒙古草地资源人均生态足迹变化趋势Fig.2 Change trends of average ecological footprint of grassland resources in Inner Mongolia

图3 内蒙古草地资源生态足迹空间格局变化趋势Fig.3 Change trends of spatial pattern of ecological footprint of grassland resources in Inner Mongolia

3.3 内蒙古草地资源生态承载力时空格局

1990—2020 年内蒙古草地资源的人均生态承载力逐期小幅度下降,从1990 年的1.92 hm2·人-1到2020年的1.67 hm2·人-1,年均下降率0.46%(图4a)。各盟(市)中,锡林郭勒盟的人均承载力最高从1990年的13.28 hm2·人-1降至2020年的10.58 hm2·人-1,年均下降幅度0.75%,乌海市的人均承载力最低且变化幅度较小,从1990 年的0.09 hm2·人-1降至2020年的0.04 hm2·人-1,年均下降幅度2.48%(图4h、l)。生态承载力较高的区域主要集中在呼伦贝尔市、兴安盟、通辽市及赤峰市等东部盟(市)(图5a~g)。

图4 内蒙古草地资源人均生态承载力变化趋势Fig.4 Change trends of average ecological carrying capacity of grassland resources in Inner Mongolia

图5 内蒙古草地资源生态承载力空间格局变化趋势Fig.5 Change trends of spatial pattern of ecological carrying capacity of grassland resources in Inner Mongolia

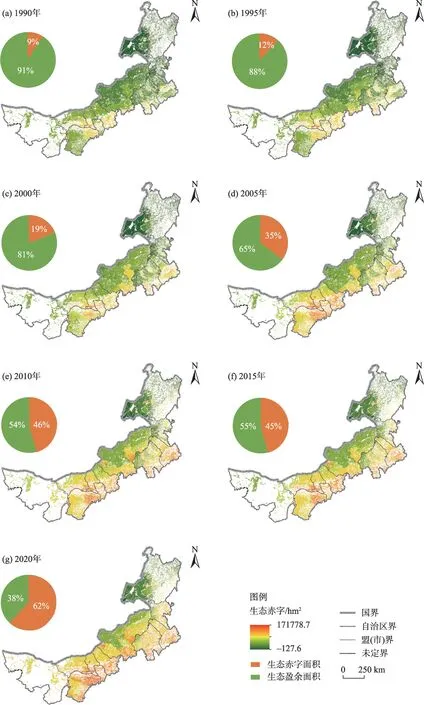

3.4 内蒙古草地资源生态赤字时空格局

1990—2020 年内蒙古草地资源人均生态赤字数值不断减小。1990 年最高为1.45 hm2·人-1,2020年最低为-1.87 hm2·人-1(图6)。其中,2000—2005年的生态赤字变化速度最快,该时期内由生态盈余转变为生态赤字状态。生态赤字状态的草地占草地总面积的比例逐渐增大,由1990 年的9%增大到2020 年的62%。生态盈余较高且变化不大的区域主要集中在呼伦贝尔市和锡林郭勒盟北部;生态赤字较高且增加明显的区域主要集中在乌兰察布市南部、鄂尔多斯市东部及其周边地区、锡林郭勒盟部分地区(锡林浩特市、二连浩特市及锡林郭勒市南部)(图7a~g)。

图6 内蒙古草地资源生态赤字变化趋势Fig.6 Change trend of ecological deficit of grassland resources in Inner Mongolia

图7 内蒙古草地资源生态赤字空间格局变化趋势Fig.7 Change trends of spatial pattern of ecological deficit of grassland resources in Inner Mongolia

3.5 内蒙古草地资源可持续利用评价

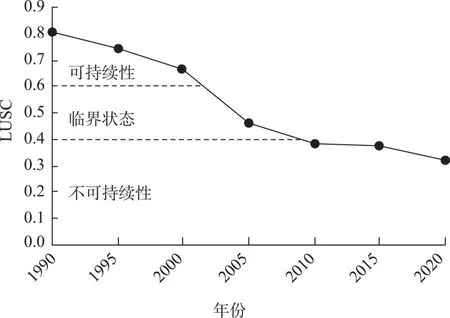

内蒙古草地资源的LUSC 逐期下降,草地逐渐由可持续向不可持续状态转变。1990—2000 年的草地表现为可持续性,1990年的LUSC最高为0.80,1990—1995年均表现为中度可持续性;2000年为轻度可持续性;2005年的LUSC介于0.4~0.6,表现为临界状态;2010—2020年草地转变为轻度不可持续状态,其中2020年的LUSC最低,为0.32(图8)。

图8 内蒙古草地资源可持续性变化趋势Fig.8 Change trends of land use sustainability of grassland resources in Inner Mongolia

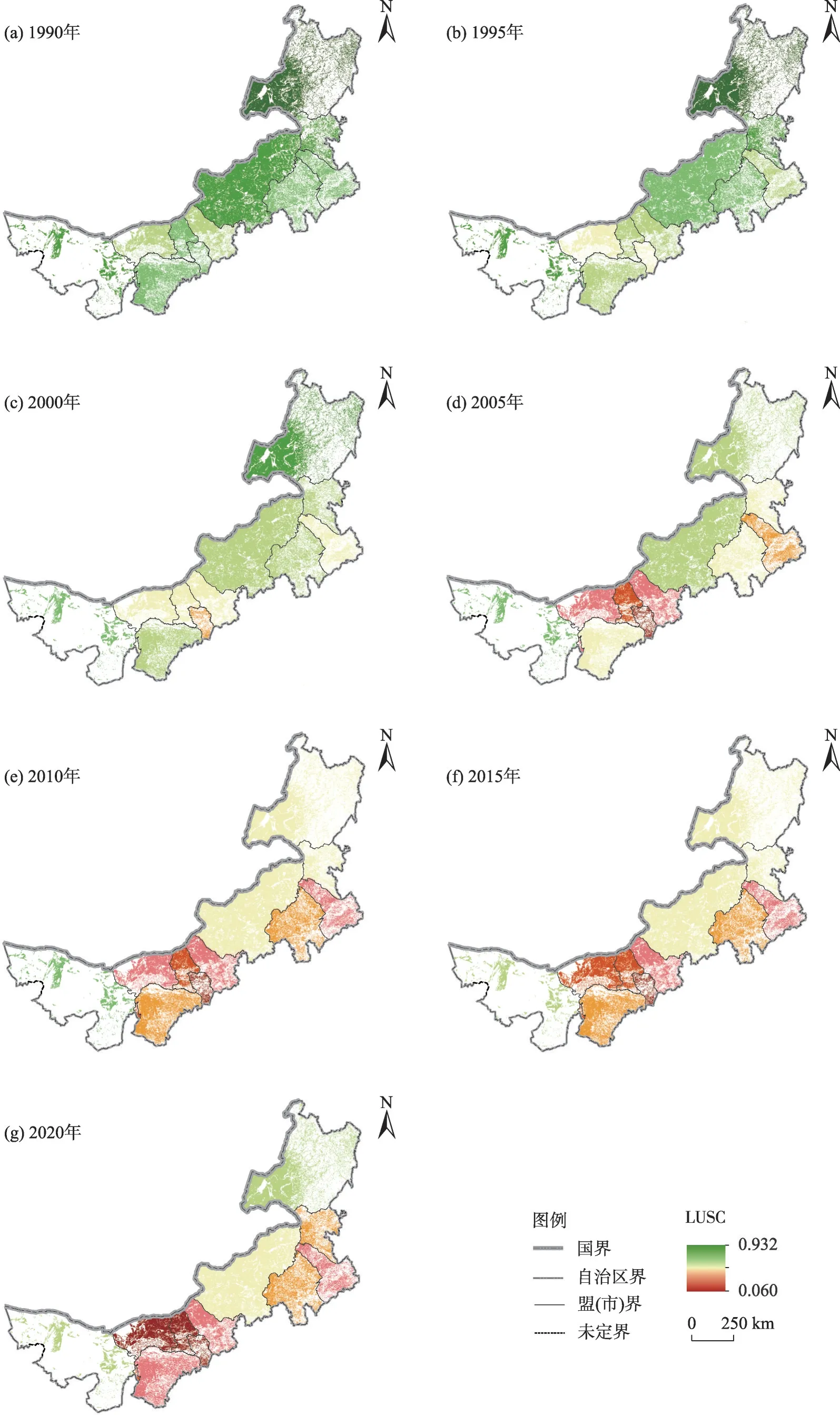

各盟(市)草地可持续性基本都趋于变弱(图9a~g)。1990、1995年所有盟(市)都呈可持续状态,2000年开始出现呈不可持续状态的盟(市),2005—2020年的LUSC逐渐降低。7个时期内,可持续性变化最大的3个盟(市)分别为呼和浩特市、乌海市、包头市,其LUSC 分别下降了0.66、0.67、0.68;可持续性变化最小的为阿拉善盟,LUSC系数下降了0.25。

4 讨论

内蒙古各盟(市)草地资源的产量因子差异较大,整体呈东高西低的特点,这与Han等[41]的研究结果一致,说明全区草地资源有较明显的优劣差距。与产量因子相似,生态承载力在空间上也呈东高西低的特点,只有东部4 个盟(市)(呼伦贝尔市、兴安盟、赤峰市和通辽市)的产量因子大于1且生态承载力最高,这是由于东部地区适宜的气候条件使得该地区分布着质量较高的草甸草原和典型草原,故产量因子和生态承载力都较高。产量因子小于0.5且生态承载力最低的盟(市)都分布在西部的荒漠草原区(阿拉善盟、巴彦淖尔市和乌海市),其中,乌海市由于长年的矿业发展,导致草地资源退化严重,故产量因子和生态承载力最低。

从时间尺度看,1990—2020年全区草地资源的生态赤字程度不断加深,且由于生态足迹及其变化速度远大于生态承载力(图2a、图4a),使得2000—2005年由生态盈余转变为生态赤字(图6)。2005—2015 年赤字加深的速度变缓,究其原因,可能是受到经济发展和政策调控的双重作用。2003年前后,西部大开发战略的实施使经济发展速度加快[42],畜牧业生产与消费增幅加大,该时期生态足迹的增长更加明显;而2005 年后,《草畜平衡管理办法》等草原保护政策出台,草地资源开始实行禁牧休牧等管理措施[43],生态足迹的增长速度趋于缓和。2015—2020年是草原生态补奖政策实施的第二轮,草地质量整体好转使得草地的生态承载力开始上升,而草地赤字加深的速度再度加快,是由于土地利用变化导致的草地生产压力加快了生态足迹上升。近30 a来,内蒙古相当面积的草地被工矿用地、城镇用地取代[44],由此引发的草场细碎化导致牧户可利用草原的面积减小,进而增加放牧强度,使得生态足迹上升[45-46]。全区的生态盈亏状况与生态足迹的发展走向一致(图6),说明相对于生态承载力,生态足迹是影响内蒙古生态健康的主要因素。

从空间尺度看,高生态足迹草地区域主要集中在经济发达、人口密集的盟(市),这与陈晓杰等[47]针对武汉城市圈生态足迹的研究结果一致,究其原因是由于经济发展影响人口分布,进而影响生态足迹的空间分布。本研究中,高生态足迹的草地资源主要集中在锡林浩特市、二连浩特市、通辽市、乌兰察布市南部和鄂尔多斯市东部及其周边地区(图3a~g)。锡林浩特市是锡林郭勒盟的行政中心城市,二连浩特市是内蒙古地区最重要的海关口岸之一,通辽市农业发达,乌兰察布市和鄂尔多斯市东部地区的工矿业发达,经济繁荣,多种因素驱动了这些地区人口分布的集中。各盟(市)中,锡林郭勒盟作为内蒙古最重要的畜牧业基地,其生态足迹与生态承载力均为最高。锡林郭勒盟草地的生态足迹在2000—2005年期间短暂地下降,生态承载力在这一时期下降幅度较大,可能与西部大开发导致城市化进程加快有关。2005年后,“围封禁牧”等一系列草原保护政策陆续实施[48],但生态恢复本身存在滞后性,故该地区草原的承载力持续下降,但2005 年后下降速度减缓。

内蒙古草地资源需重点关注可持续性退化区域集中在巴彦淖尔市、乌兰察布市、乌海市、通辽市和呼包鄂经济区(图9a~g)。巴彦淖尔市和乌兰察布市分布于草原化荒漠和荒漠草原一带,草地本身质量差且受降雨等气候因素影响很大,草地生产力水平波动大,生态环境脆弱[40],且乌兰察布市的矿产开发也造成了较严重的环境破坏[49],乌海市作为典型的资源型城市,其资源开发和工业发展也是污染的重要源头。呼包鄂经济区受经济发展影响最大,自2000 年被确立为内蒙古特色经济圈以来,资源开发速度远大于其他盟(市),相应带来了人口增长、工业污染和土地资源侵占等问题[50-51],故该区域的草地可持续性下降较为严重。而通辽市由于主营农业,对草地资源的保护不到位,草地退化严重,影响了可持续性。

图9 内蒙古草地资源可持续性变化趋势Fig.9 Change trends of land use sustainability of grassland resources in Inner Mongolia

除了经济和人口因素,内蒙古草地资源可持续发展依然存在诸多问题。牧区经营模式的粗放落后、产业结构的不合理都使得草地资源消耗日益加深[52];首先,政策支持是影响草地资源质量的根本原因,比如草畜平衡补贴和禁牧休牧补贴的标准因地区而不同[53]。要保证草地资源的可持续性,要求牧区进行现代化改革,着力引进和发展畜牧业科技,变低效生产为高效生产。其次,合理的产业结构、丰富多样的产业类型可以减轻草地资源的生产压力。最后,政策支持是前两项措施的前提和根本保障[54]。加大政策资金投入和细化投入标准,确保政策能够切实支持相关部门和人员,是进行以上举措的基础保障。改善内蒙古地区草地资源可持续现状,需“治标”与“治本”并行,才能保证草地资源持续健康发展。

5 结论

(1)内蒙古各盟(市)草地的产量因子差异较大,空间上呈现东高西低的特点。

(2)内蒙古草地资源生态足迹整体呈上升趋势,2000—2005年由生态盈余转变为生态赤字。生态足迹较高的区域集中在通辽市、锡林浩特市、二连浩特市、乌兰察布市南部和鄂尔多斯市东部及其周边地区。

(3)内蒙古草地资源生态承载力整体呈小幅度下降,其中1990—2015 年持续下降,2015—2020 年转为上升状态,生态承载力较高的区域主要集中在呼伦贝尔市、兴安盟、通辽市及赤峰市等盟(市)。

(4)内蒙古草地资源可持续性逐期下降,由1990 年的中度可持续性退化为2020 年的弱不可持续性,退化严重的区域集中在巴彦淖尔市、乌兰察布市、乌海市、通辽市和呼包鄂经济区范围。