基于不同尺度的中国运动健身场所空间差异及影响因素研究

2022-02-09赵海莉李家亮李开丽杜雨涵王家明

赵海莉, 李家亮, 李开丽, 杜雨涵, 王家明

(1.西北师范大学地理与环境科学学院,甘肃 兰州 730070;2.甘肃省绿洲资源环境与可持续发展重点实验室,甘肃 兰州 730070;3.江苏第二师范学院城市与资源环境学院,江苏 南京 210013)

随着经济收入、生活水平的提高以及大众对自身健康关注度的提升,人们对休闲活动的要求日益升高[1-2]。据国家体育总局《“十四五”体育发展规划》,2015—2019 年全国体育产业总规模从1.71×1012元增长至2.95×1012元,年均增长率达14.6%。运动健身作为人民休闲活动的重要组成部分,由于其大众性、非竞技性等特征[3-4],不仅促进了地方经济发展[5],而且对提升居民个人健康、幸福感有着积极影响[6-7]。运动健身场所是健身运动实施的重要载体以及体育产业的重要组成部分,其承担着居民休闲健身的需求和社会交往的功能[8]。2019年6月国务院发布《国务院关于实施健康中国行动的意见》指出:实施全民健身运动,为不同人群提供针对性的运动健身方案或运动指导服务。2021 年全国两会政府工作报告提出要全面推进“健康中国”建设,构建强大公共卫生体系,广泛开展全民健身运动,人均预期寿命再提高1岁。而运动场所分布的不均衡性不仅制约着全民健身运动的实施和开展,亦影响着居民健康获得的公平性。在此背景下,梳理区域运动健身场所的空间分布与影响因素尤为重要。

运动健身场所,即城市休闲体育空间,是为居民提供运动健身服务、运动器械以及社交功能的场所[9-10]。目前,有关运动健身场所的讨论主要集中在以下几个方面:(1)运动健身场所发展速度、质量、舒适性、安全性以及服务质量等的评价[11-12]。(2)通过识别运动健身场所服务人群年龄、性别、身高、体重等生物学特征,职业、受教育程度等社会学特征以及参与动机、参与频率等信息,探讨运动健身场所的空间性质、功能、发展模式以及发展现状,找出运动健身场所目前存在的问题与不足,给出相应的解决措施及设计方案[13-14]。(3)运用问卷调查运动健身场所周围区域人口、家庭信息以确定运动健身场所的服务半径、可达性、均等性与公平性等[15-16]。近2 a 新型冠状病毒大流行等突发公众卫生事件对运动健身场所的影响也成为讨论特点[17]。且随着数据科学技术的推广,亦有部分学者运用兴趣点(Point of interest,POI)数据分析运动健身场所的空间分布特征、演变规律以及影响因素[18-20]。

总体来看,已有研究缺少从全国视角下对运动健身场所空间格局及影响因素的探讨而多基于微观视角,且对运动健身场所区域差异的讨论较少。不同尺度的考察,有利于反映运动健身场所对尺度变化的敏感性。鉴于此,本文爬取全国运动健身场所的POI 数据,采用总体分异测度指数(Global differentiation index,GDI)、热点分析、地理探测器等方法,分析中国运动健身场所的空间分布格局及影响因素,旨在为加快运动健身场所建设、促进居民开展运动健身活动提供借鉴。

1 数据与方法

1.1 指标选取

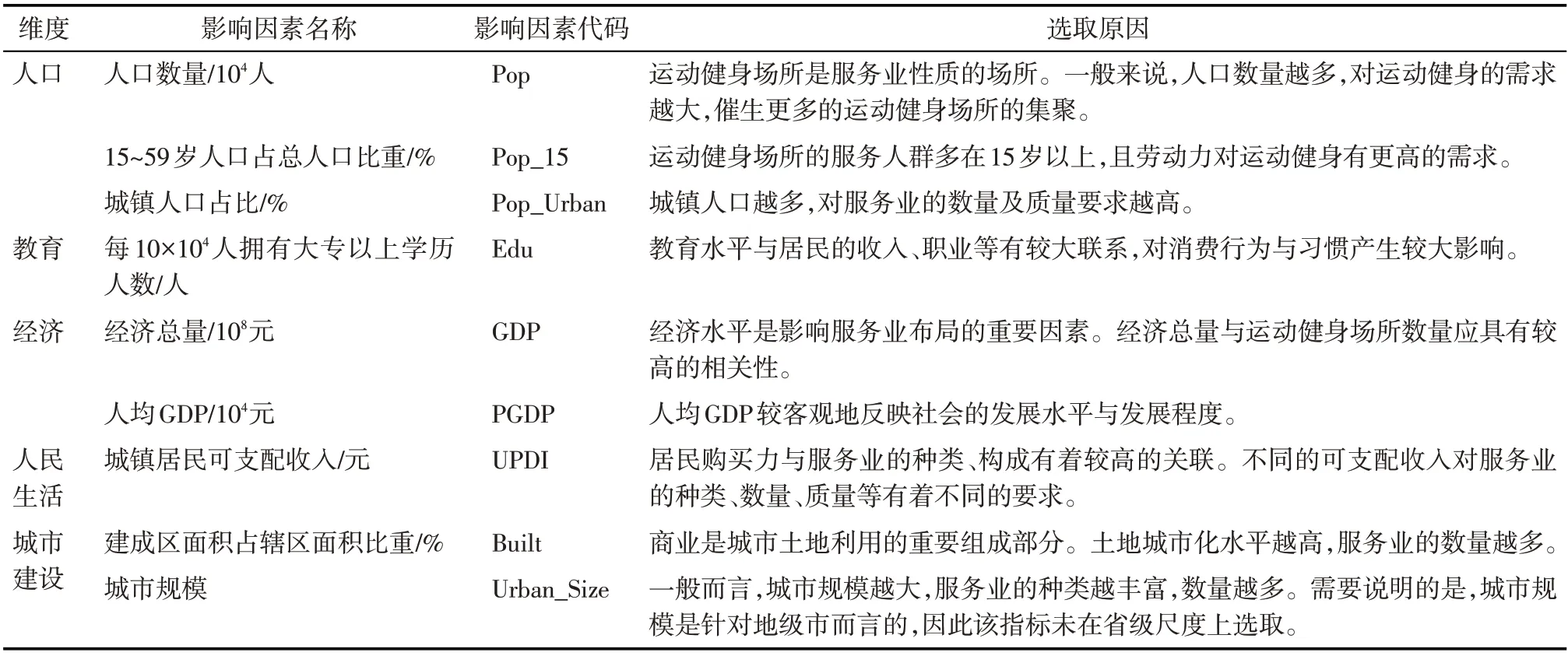

本文采用运动健身场所数量与每万人拥有运动健身场所数量考察运动健身场所的空间分布特征。前者反映不同尺度上各地区拥有运动健身场所的多寡,后者反映不同尺度运动健身场所分布的均衡性。并从人口、教育、经济、人民生活以及城市建设5个维度选取9个因素探究影响运动健身场所空间分布的驱动因素(表1)。

表1 因素选取及原因Tab.1 Factors selection and reasons

1.2 数据来源

运用爬虫技术获取全国除香港、澳门、台湾以外运动健身场所数据,爬取关键词为“运动场所”“综合体育馆”“保龄球馆”“网球场”“篮球场馆”“足球场”“滑雪场”“溜冰场”等,爬取时间为2020 年12月28 日。经人工筛选、去重后,共爬取运动健身场所1.0543×105条。指标体系中人口数量(Pop)、每10×104人拥有大专以上学历人数(Edu)、城镇人口占比(Pop_Urban)、15~59 岁人口占总人口比重(Pop_15)来源于国家、各省、各市第7次人口普查公报。经济总量(GDP)、人均GDP(PGDP)、城镇居民可支配收入(UPDI)、建成区面积占辖区面积比重(Built)等数据来源于各省、各市2021 年统计年鉴、2020 年国民经济和社会发展统计公报。城市规模(Urban_Size)划分标准按照国务院《关于调整城市规模划分标准的通知》进行划分为小城市、中等城市、大城市、特大城市、超大城市5类。根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035 年远景目标纲要》将城市群分为优化提升类、发展壮大类以及培育发展类。

1.3 研究方法

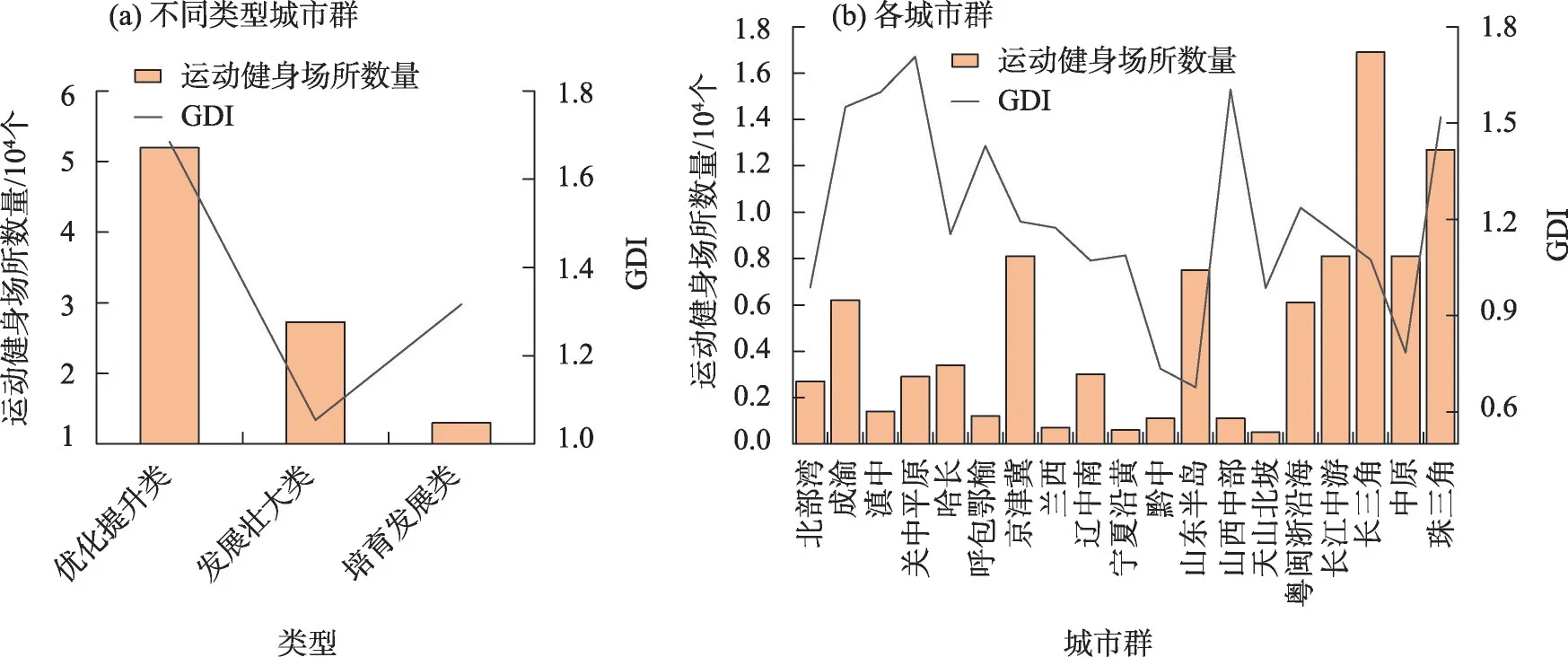

1.3.1 总体分异测度指数(GDI)采用GDI 度量运动健身场所数量以及每万人拥有运动健身场所数量在不同空间尺度上的差异。GDI 综合了变异系数、泰尔指数、总熵指数、阿特金森指数,其反映区域差异更加客观全面且稳定[21]。GDI 计算公式如下:

式中:Ui为各指数的权重,采用熵值法进行确定,i=1,2,3,4;Cv为变异系数;T为泰尔指数;GE为总熵指数;A为阿特金森指数。

1.3.2 空间格局测度采用莫兰指数(Moran’sI)分析运动健身场所和每万人拥有运动健身场所数量的空间分布相似性及相关程度。采用热点分析探索运动健身场所和每万人拥有运动健身场所数量的局部空间聚类特征[22]。

1.3.3 影响因素分析

(1)Pearson 相关系数。采用Pearson 相关系数度量运动健身场所数量与各因素之间的线性关系。

(2)灰色关联度。灰色关联度能够反映曲线间的关联程度[23]。因而采用灰色关联度判断运动健身场所数量与各因素之间的联系是否紧密。

(3)地理探测器。地理探测器用于检验空间分布的相似性,一般采用解释力(q值)进行度量,q值越大,解释力越强[24-25]。采用地理探测器探究不同尺度上各因素对运动健身场所的解释力,同时也可以分析各影响因素交互作用对运动健身场所的影响。

2 结果与分析

2.1 运动健身场所的空间差异

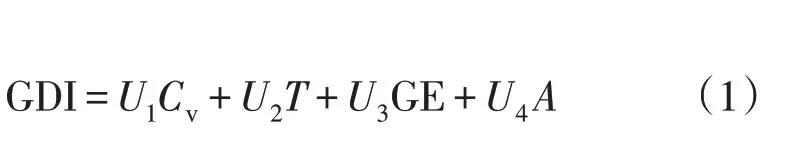

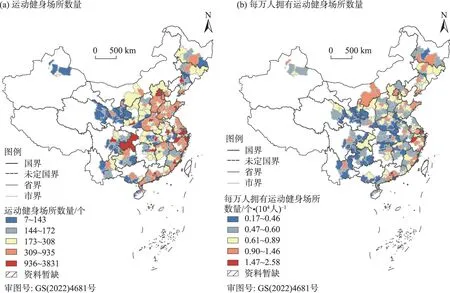

2.1.1 省级尺度在省级尺度上,运动健身场所数量的GDI 值为0.95,每万人拥有运动健身场所数量的GDI 值为0.38。采用几何间隔绘制出2020 年运动健身场所数量、每万人拥有运动健身场所数量的空间分布特征(图1)。从运动健身场所数量来看,主要集中分布于东部沿海省份,其中最多的为广东省,达到1.5776×104个(图1a)。而西部省份除四川省及陕西省之外分布较少,其中数量最少的为西藏自治区,仅150 个。运动健身场所数量较多的省份几乎均经济发达、人口数量众多,而分布较少的省份经济总量低且人口相对较少。Moran’sI值为-0.1,P值为0.33,即在省级尺度上空间自相关不明显。

图1 省级尺度上运动健身场所数量与每万人拥有运动健身场所数量分布Fig.1 Distributions of the number of stadia and fitness centers and the number of stadia and fitness centers per 10000 people at provincial scale

从每万人拥有运动健身场所数量来看,东部沿海省份以及宁夏回族自治区、内蒙古自治区的每万人拥有运动健身场所数量较多,其中,上海市每万人拥有的运动健身场所数量达1.54个·(104人)-1。西部省份除陕西省、重庆市以外每万人拥有运动健身场所数量均较少。其中,新疆维吾尔自治区每万人拥有的运动健身数量仅为0.36 个·(104人)-1(图1b)。与运动健身场所数量分布特征对比发现,部分省份如四川省等运动健身场所数量较多,但每万人拥有运动健身场所数量较少,需加强运动健身场所建设以提高人均拥有量。每万人拥有运动健身场所数量的Moran’sI值为0.04,P值为0.39,空间自相关不显著。

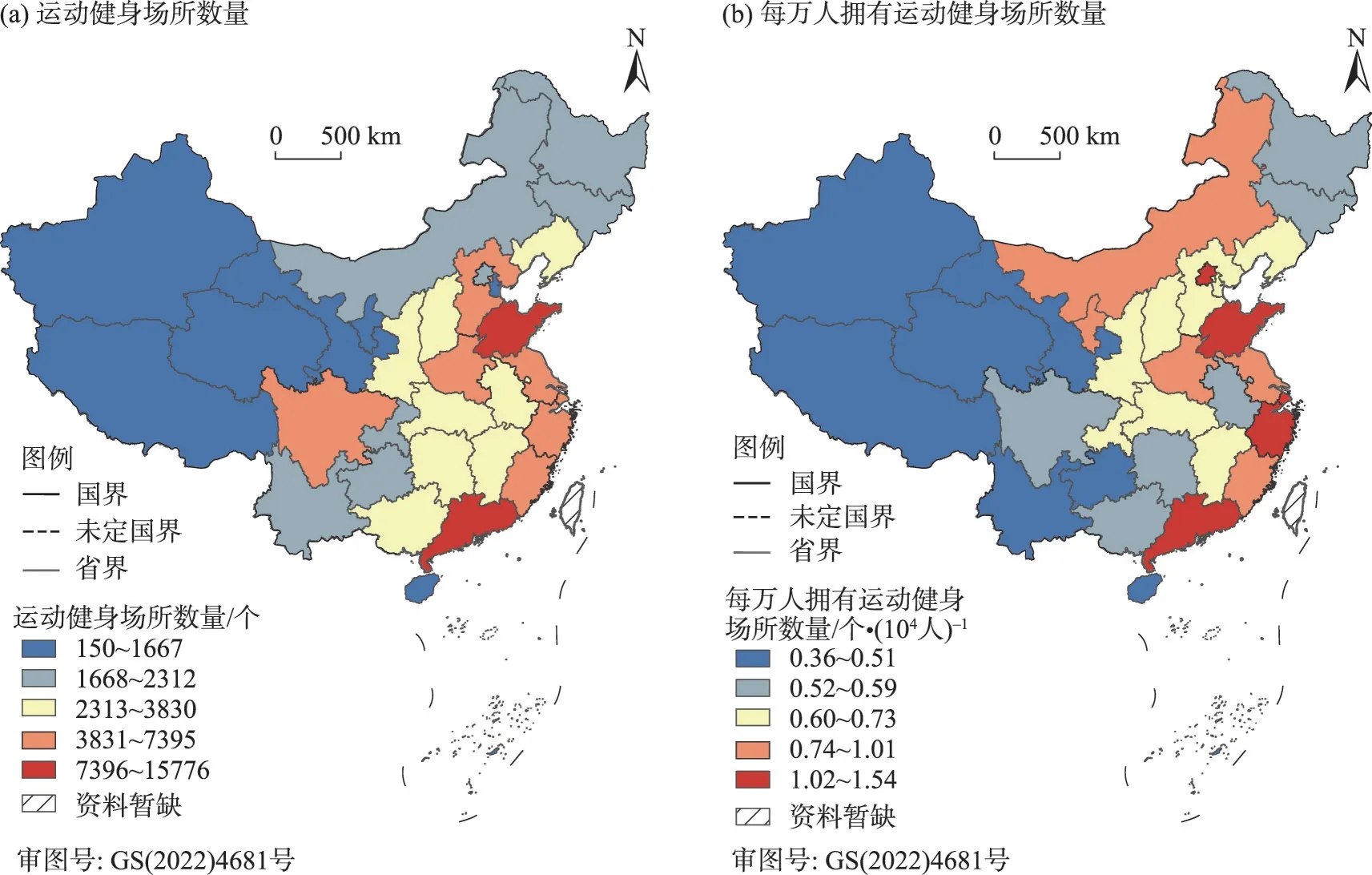

2.1.2 城市群尺度运动健身场所数量随城市群等级下降而减少,2020年优化提升类城市群运动健身场所数量为5.19×104个,发展壮大类城市群、培育发展类城市群分别为2.72×104个、1.30×104个(图2a)。运动健身场所数量的区域差异在发展壮大类城市群中最小,其GDI值为1.05;优化提升类城市群中最大,GDI值为1.69。具体来看,长三角城市群运动健身场所数量最多,达1.69×104个;而天山北坡城市群的运动健身场所数量最少,仅452 个。从城市群区域差异来看,山东半岛城市群的GDI 值最低,为0.68,其次为黔中城市群、中原城市群。关中平原城市群的GDI 值最高,达1.71,其次是山西中部城市群、滇中城市群(图2b)。

图2 城市群尺度运动健身场所数量及其GDIFig.2 Number and GDI of stadia and fitness centers at urban agglomeration

从总体数量上来看,运动健身场所数量主要分布在优化提升类城市群即京津冀城市群、长三角城市群等,存在明显的集群现象(图3a)。培育发展类城市群的运动健身场所数量较少,如兰西城市群、天山北坡城市群等。在城市群内部,核心城市的运动健身场所数量分布较多。从每万人拥有运动健身场所数量上来看,人均拥有量较多的区域集中在东部城市群,尤以珠三角城市群最为显著,且城市群内部的核心城市人均拥有量相对较高,存在集聚效应(图3b)。在运动健身场所数量上,Moran’sI值显著,为0.15,存在显著的空间自相关性。每万人拥有运动健身场所数量的Moran’sI值为0.59,P值检验显著,亦说明呈现显著空间自相关性。

图3 城市群内部运动健身场所数量与每万人拥有运动健身场所数量分布Fig.3 Distributions of the number of stadia and fitness centers and the number of stadia and fitness centers per 10000 people at the internal scale of urban agglomeration

2.1.3 市级尺度在地级市尺度上,运动健身场所数量的GDI值为2.63,区域差异显著;而每万人拥有运动健身场所数量的GDI 值为0.52,远低于运动健身场所数量的GDI值。采用几何间隔绘制366个城市(包含地级市、省辖县级市、州)的运动健身场所数量图可看出:运动健身场所空间分布不均衡,主要集中于黑河—腾冲一线以东。其中,上海市运动健身场所数量最多,达3831个,其次是广州市、深圳市以及东莞市(图4a)。一般而言,超大城市的运动健身场所分布数量多,而小城市的运动健身场所分布数量少。可见,城市规模的空间分布与运动健身场所的空间分布具有相关性。对于新疆维吾尔自治区、甘肃省等省份,一般仅省会城市的运动健身场所数量较多。而对于浙江省、江苏省等省份,除省会城市之外,省内经济发展水平较高的城市运动健身场所数量亦较多。通过每万人拥有运动健身场所数量分布可以看出:每万人拥有运动健身场所数量最多的地区集中于珠三角地区,最多的为东莞市,达2.58 个·(104人)-1,其次依次是三亚市、广州市以及佛山市。珠三角、福建省沿海地区、江浙沪地区、山东半岛、辽南等地区人均拥有量较高且集中(图4b)。城市规模对每万人拥有运动健身场所数量影响并不明显,但值得注意的是,中部多数地级市的运动健身场所数量较多,但每万人拥有运动健身场所数量少。

图4 市级尺度上运动健身场所数量与每万人拥有运动健身场所数量分布Fig.4 Distributions of the number of stadia and fitness centers and the number of stadia and fitness centers per 10000 people at municipal scale

运动健身场所数量Moran’sI值显著,为0.16,呈现显著的空间自相关性。热点分析发现:运动健身场所数量热点区多于冷点区。热点区集中于华北、华东以及华南地区;冷点区集中于海南省、新疆维吾尔自治区北部、河西走廊以及宁夏回族自治区大部分地级市(图5a)。每万人拥有运动健身场所数量的Moran’sI值为0.18,P值检验显著。每万人拥有运动健身场所数量冷点区面积大于热点区。热点区主要分布于东部沿海地区,通过1%显著性检验的热点区主要集中于江浙沪闽粤地区的地级市;冷点区主要集中在西南地区以及新疆维吾尔自治区西部地区,通过1%显著性检验的冷点区主要位于新疆维吾尔自治区西部城市、川西、重庆市、贵州省以及滇北的地级市(图5b)。

图5 市级尺度运动场所数量与每万人拥有运动场所数量热点分析Fig.5 Hot spot analysis chart of the number of stadia and fitness centers and the number of stadia and fitness centers per 10000 people at municipal scale

总体而言,运动健身场所的空间差异随着尺度的缩小而扩大,且运动健身场所数量的空间差异大于每万人拥有的运动健身场所数量的空间差异。在不同尺度上均体现出东部地区的运动健身场所数量多,而西部地区除成都、重庆以外较少。中部多数地级市虽运动健身场所数量较多,但每万人拥有运动健身场所数量少,该类地区未来需加强对运动健身场所的建设。通过莫兰指数与热点分析,运动健身场所数量与每万人拥有运动健身场所数量在地级市尺度上的集聚较为明显,热点区域主要分布在东部沿海地区,而冷点区域则多分布在西北、西南和青藏等地区。即运动健身场所数量呈现“东多西少”的格局。在城市群尺度和市级尺度中,运动健身场所数量与每万人拥有运动健身场所数量的分布遵循克里斯泰勒的中心地理论,即城市群的核心城市或者省会城市比其区域范围内其他城市的数值高。

2.2 运动健身场所的影响因素

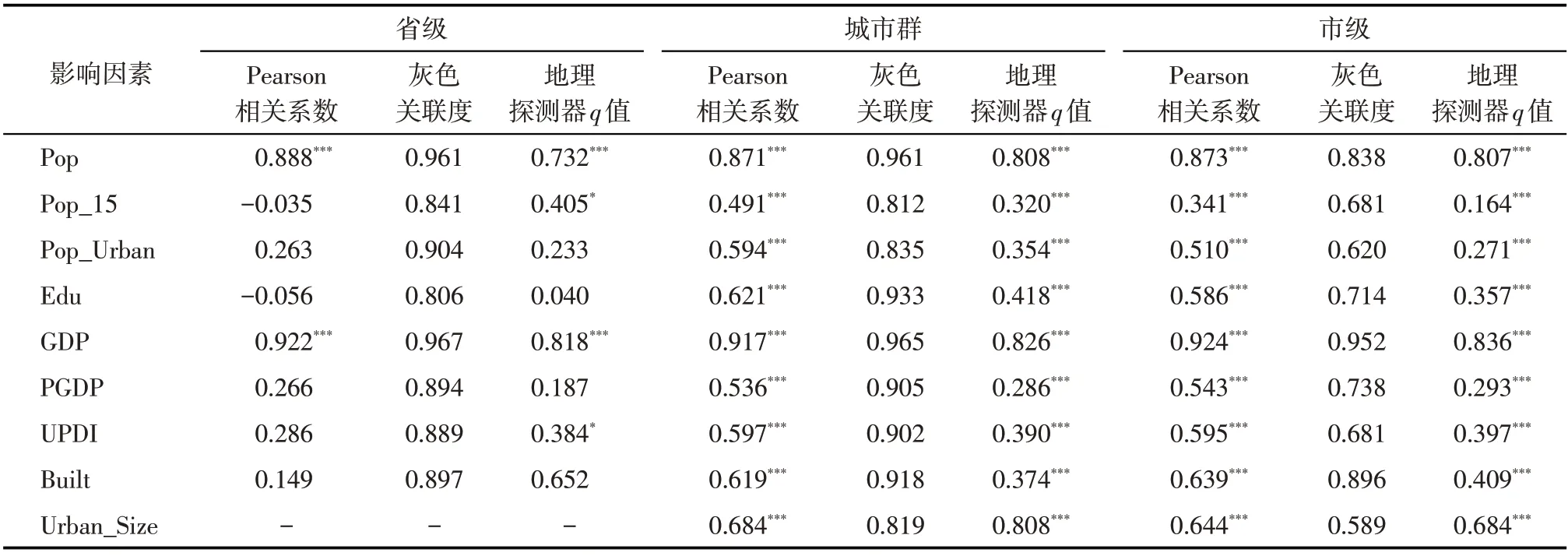

2.2.1 省级尺度首先,从Pearson 相关系数可以看出,只有Pop和GDP通过了显著性检验,线性相关程度为GDP>Pop,且相关系数均大于0.8,属于极强相关,其余因素均未通过显著性检验(表2)。

表2 各尺度影响因素对运动健身场所的线性关系、几何关联程度、影响力Tab.2 Linear relationship,geometric correlation degree and influence of influencing factors at different scales on stadia and fitness centers

8个因素与运动健身场所数量的灰色关联度排序为GDP>Pop>Pop_Urban>Built>PGDP>UPDI>Pop_15>Edu(表2)。灰色关联度的数值较高,说明8 个影响因素与运动健身场所数量联系紧密。

为反映空间差异特征,采用地理探测器后发现:Pop与GDP通过1%显著性检验,与Pearson 相关系数一致,UPDI 与Pop_15通过10%显著性检验,其地理探测器q值排名为GDP>Pop>Pop_15>UPDI(表2)。综合Pearson相关系数和灰色关联度可以看出:在省级尺度上,GDP是推动运动健身场所集聚的核心动力,而Pop 是运动健身场所分布的前提条件。各因素的交互作用表现为双因素增强和非线性增强两种效应并存,其中,Pop 与UPDI 的交互作用的影响力最强,为0.986(表3)。

表3 各尺度影响因素的交互作用Tab.3 Interaction of influencing factors at different scales

2.2.2 城市群尺度9个因素Pearson相关系数均通过显著性检验,说明选取的因素与运动健身场所数量线性相关,其大小排名为GDP>Pop>Urban_Size>Edu>Built>UPDI>Pop_Urban>PGDP>Pop_15。其中,GDP、Pop 相关系数大于0.8,呈极强正相关;Edu、Built和Urban_Size与运动健身场所数量的相关系数介于0.6~0.8之间,属较强相关(表2)。

相比Pearson 相关系数,灰色关联度的值均较大,可见9个影响因素与运动健身场所数量联系较为紧密。紧密程度按灰色关联度的值进行排名为GDP>Pop>Edu>Built>PGDP>UPDI>Pop_Urban>Urban_Size>Pop_15(表2)。

采用地理探测器度量后发现各因素均通过显著性检验,各因素对运动健身场所数量分布的q值排名为GDP>Pop、Urban_Size>Edu>UPDI>Built>Pop_Urban>Pop_15>PGDP(表2)。对比Pearson 相关系数、灰色关联度,在城市群尺度上,GDP与Pop是影响运动健身场所集聚的主要驱动因素,Edu 以及Urban_Size是驱动运动健身场所集中的重要因素。各因素的交互作用表现为双因素增强,其中,Pop 与Pop_Urban 以及Pop_Urban 与Urban_Size 的交互作用最强,达到0.906;PGDP与UPDI的交互作用最弱,为0.451(表3)。

2.2.3 市级尺度首先,Pearson 相关系数均通过显著性检验,其大小排名为:GDP>Pop>Urban_Size>Built>UPDI>Edu>PGDP>Pop_Urban>Pop_15(表2)。其中,GDP、Pop 的相关系数大于0.8,呈现极强关联。灰色关联度分析发现(表2):除Pop 和Urban_Size 外,其余因素的灰色关联度值均大于Pearson 相关系数,其大小排名:GDP>Built>Pop>PGDP>Edu>UPDI、Pop_15>Pop_Urban>Urban_Size。地理探测器q值排名:GDP>Pop>Urban_Size>Built>UPDI>Edu>PGDP>Pop_Urban>Pop_15(表2)。其中,GDP与Pop 对运动健身场所数量的q值均大于0.8,是市级尺度上运动健身场所分布的重要驱动因素。交互探测后发现:各因素的交互作用表现为双因素增强和非线性增强两种效应并存;Pop 与其他影响因素的交互作用值较高,其中,Pop 与Pop_Urban 交互作用最强,达0.908(表3)。

对比不同尺度上各因素与运动健身场所数量的关联性后得出:在3种尺度上,GDP和Pop都是运动健身场所集中的重要驱动因素;在城市群尺度上,Edu是运动健身场所集聚的次重要驱动因素,而Built则在地级市尺度上起着次重要驱动作用;不同尺度下Pop与Pop_Urban交互作用的影响力最强,且Pop、GDP 与其他因素交互值较高。由此可见,GDP和城市化水平是促使运动健身场所集聚的重要推动力,同时其促使其余影响因素的集聚,进而促进运动健身场所的集聚。

3 讨论

本文从宏观视角分析运动健身场所的空间分布、区域差异,采用地理探测器等方法分析了运动健身场所分布的影响因素,与从微观视角的研究结论[9-10,18-20]对比发现:运动健身场所分布受多个因素影响,且双因素交互皆强于单因素。居民消费能力、受教育水平以及经济发展水平是运动健身场所分布的内源驱动因素,而人口数量是影响区域运动健身场所分布的前提条件。不同的是,在微观尺度上,运动健身场所分布深受交通通达度、与小区、写字楼等距离的影响,而在全国地级市尺度上,经济发展水平以及城市化水平是重要推力。

基于研究可以发现,随着中国经济的发展,未来城市居民对运动健身的需求更加多元化。因此,未来政府需在西部地区倾斜投资建设运动健身场所,且切实打造本地特色健身文化与理念。同时,政府也可以通过招商引资,积极建设商业型运动场所。

由于POI 数据获得的局限性,本文仅爬取了2020 年POI 数据,缺少时间上运动健身场所变化的分析,且本文展开的研究为静态研究,缺乏各因素跨尺度的研究。未来还需健全评价体系,提出运动健身场所的分类标准,考虑城市地形条件、城市居民运动活力等影响因素对运动健身场所的影响,深入分析运动健身场所分布的影响机制。

4 结论

(1)运动健身场所数量与每万人拥有运动健身场所数量主要集中分布于东部地区,西部地区除成渝城市群核心城市成都市、重庆市以外,其余地区分布较少。Moran’sI指数表明二者在城市群尺度上、地级市尺度上呈显著空间自相关,在省级尺度上并不明显。热点分析表明:尺度越小,二者在空间上的集聚越明显。热点区域主要分布于东部沿海地区,而冷点区域则多分布在西北、西南和青藏地区。

(2)运动健身场所数量与每万人拥有运动健身场所数量的GDI随着尺度的缩小而扩大。在城市群尺度上,发展壮大类城市群的差异最小,而优化提升类差异最大。总体而言,在不同尺度上,每万人拥有运动健身场所数量的GDI小于运动健身场所数量的GDI,说明每万人拥有运动健身场所数量区域分布差异较小。

(3)在3种尺度上,GDP和Pop是运动健身场所集中的重要驱动因素。在地级市尺度和城市群尺度上,Urban_Size 的大小是运动健身场所数量的重要影响因素。而且,Edu 对城市群尺度上的集聚起着重要影响作用,而Built则推动地级市尺度上运动健身场所的集聚。交互探测后发现,Pop与Pop_Urban 的交互作用均较强,这说明运动健身场所受人口分布的影响力大。