《千里江山图》到底美在哪儿

2022-02-08陈光

陈光

古琴声响起,青衣古装女子缓慢起舞。高耸的发髻,后仰的下腰,褐色背景逐渐浮现出山峦沟壑,轮廓从浅色白描到层层上色,直到青翠色夺目到耀眼……一幅《千里江山图》活了。舞蹈诗剧《只此青绿》成了2022年央视春晚最受好评的节目。

青绿

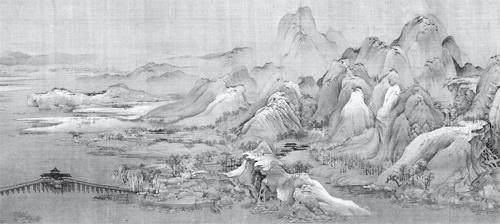

“无名无款,只此一卷;青绿千载,山河无垠”,这说的就是中国十大传世名画之一《千里江山图》。该画由北宋画家王希孟在十八岁时用不到半年的时间画成。全画长达11.9米,宽51.5厘米,以概括精炼的手法、绚丽的色彩和工细的笔致表现出山河的雄伟壮观,是存世的青绿山水画中最具代表性和里程碑意义的作品。

《千里江山图》是绢本画,绢本主要成分是蚕丝,保存非常困难,而且专家鉴定,该画一共画了5遍。第一遍用水墨描底;第二遍画上赭石色;第三遍加入绿松石和孔雀石制成的石绿;第四遍再叠加一层绿色;最后一遍,才是上青色。所以画卷上有很厚的矿物质颜料,时间一长极易脱落。这些特质使得每次开卷展示都会不可避免地造成损伤。

也是因此,近一个世纪以来,这幅国宝级名画仅开卷过4次。最近一次是2017年,那也是《千里江山图》首次以全卷展开的形式展出。

当时,《只此青绿》的编导韩真和周莉亚也曾挤着去故宫“朝圣”。2019年,二人接到一项任务,要创作一部展现中国传统文化魅力的作品,她们一致想到了《千里江山图》。“因为这幅画本身就具有节奏感,画中的山川层峦起伏,充满韵律,无疑和舞蹈有共通之处。”

十八岁

和《只此青绿》的创作团队一样,1000年前,临近十八岁的王希孟也是接到“组织”任务才开启了这部旷世奇作。

宋徽宗于北宋崇宁三年(公元1104年)在国子监太学中建立“画学”。如果说当年的“画院”

相当于现在的中央美术学院,那么“画学”就相当于美院附中了。徽宗设立“画学”是为了提高画院画家的绘画水平和素养,且名额紧俏,仅有30人。

王希孟自幼便想成为一个画家,13岁时,他便有了前往京师学习的机会。在“画学”中,他见识了各位业界精英,其中最著名的就是画出《清明上河图》的张择端了。结业后,王希孟被召入宫中的文书库,但他只是在宫中做些抄写档案的杂事,周围的名画士经常被召至权贵处绘制人像,这种画对王希孟而言,也挺无聊的。

因过于痴迷绘画,他常将绘画献于徽宗,但没啥反馈。

起初,徽宗对王希孟的画不太满意,但能隐隐感觉到他是可塑之才,便将其招为关门弟子,亲授指导。史书上只有一句,“希孟天资高妙,得徽宗秘传”。艺术家之间的惺惺相惜大概如此。

而王希孟也不负众望,在响应徽宗的旨意后,他不到半年便画出了命题之作《千里江山图》。

当时宫廷热衷青绿山水画,类似于现在的主旋律题材。王希孟又是少年天才,光华灿烂。“在《千里江山图》中,我分明看见一位美少年,他不可能老,他正好十八岁。长几岁,小几岁,不会有《千里江山图》。”画家陈丹青如此评价。

《千里江山图》全卷绘制了50多座山峰、20余座山峦、20来座山岗和数十面坡、滩及大片水域,其间散落的建筑有399栋屋宇,25座亭台,塔、坛各1座,水上还有11座桥、96条船,画中的生灵是368个人、13头牲畜、2只鹤还有3群飞鸟。

画中元素多且细。仅以山为例,画中就展示了峰、陵、峦、岭、岫()、岩、嵩、峤、岑、岌、岗、坡、巅、嶂、崖、磐、岵()、垓、崔嵬、阜、垅、谷、壑等不同类型的山体。

王希孟以少年之笔绘出远天渺渺、江山遥遥,自信狂傲的冲天之势呼之欲出。大宋也必如少年,如红日初升,其道大光。

“夕阳的余光,山间明灭,透着赤金,江山里且行且走,洋溢着十八岁青春应该有的自负,洋溢着十八岁青春应该有的孤独,洋溢着十八岁青春应该有的对美的无限耽溺与眷恋。”画家蔣勋如此赏析此画。

盛唐以后在文化里慢慢消逝的对青春的向往,又在王希孟的画中跃然光亮。

和盛世大唐不同,宋代国力衰颓。宋徽宗累积一百年的安定繁华,仿佛知道末世就在面前。

如果以这样的思路看《千里江山图》,王希孟挥霍青绿,就像挥霍自己的青春,“时代要毁坏,自己的肉身也即将逝去。十八岁,可以做什么?可以留下什么?用全部生命拼搏一战,一千年后,让历史惊动。”蒋勋说。

复兴

全画最夺目的,就是画家对色彩的使用。

浓艳富丽的靛蓝和碧玉般透润温柔的光交互辉映,熠耀辉煌,像宝石闪烁。经专家鉴定,画中颜料由青金石、孔雀石等贵重矿石经打碎、磨研成细粉,再加了胶,在绢上一层一层敷染才呈现出最终的耀眼效果。宝石冷艳又内敛的光,华丽璀璨。

近千年之后,颜料依然保持高纯度,画面鲜亮,透出皇家的辉煌气质,可以说是与水墨画法反向的另一个极端——将色彩用到极致。

遗憾的是,完成此画几年后,王希孟就病故了。

有人分析是因《千里江山图》耗费了他太多心力,过度劳累。

史书上对王希孟的生平记载极少,而《千里江山图》的传承谱系也和作者的生平一样模糊神秘。

在美术史上,《千里江山图》一度被忽略。宋元以后,山水美学追求沧桑之感,笔墨愈来愈走向荒疏枯涩,空灵寂静,生命力不强。王希孟的“青春之歌”并不被重视,直到被清代画家宋牧仲鉴识才进入皇家收藏序列。乾隆在此画上钤印“乾隆御览之宝”,后被《石渠宝笈初编》著录,才完成了此画的整个流传过程。

有趣的是,2013年《千里江山图》在故宫展出时,并未引发热潮,观者多是业内人士。但2017年的《千里江山图》展却出现了“排队3小时,画前5分钟”的盛况。此后,《千里江山图》出现在央视大火的《国家宝藏》节目里,也频频现身于各类博物馆文创产品中。

为何《千里江山图》会突然成为当下时尚?

故宫博物院副研究馆员王中旭认为,每一件文物都有它的时代,《千里江山图》的时代到了。

“千里江山图的美,是附着在整个朝代的情感上的。年轻的画师毫不吝啬地把北宋的富足与雅致细细展现在这一片风光里。我们几乎能感受到宋人的生活情趣:山村野渡、竹篱茅舍,甚至是饮酒、吃茶、焚香、插花、挂画,仿佛都在眼前……”

蒋勋曾如此感叹。

《千里江山图》的精神气离当下国人很近。大家看得懂其中的大国自信。现在看来,这幅气象磅礴、吞吐山河的画卷简直就是大宋的国家形象纪录片,国富民乐,堪称宋朝版《航拍中国》。

有人至今不想接受史书中记载的王希孟的结局。也许,这位天才少年只是和世人开了个玩笑,献画之后,便销声匿迹。有传说,他钻进了《千里江山图》中,不定在哪个角落扮演着一位渔夫。

近12米的长卷徐徐展开,绿水青山成为永恒。神游《千里江山图》,也是在阅读生命的繁华若梦。

(摘自“看天下实验室”微信公众号,本刊有删节)