远去的面孔

2022-02-05邓先仙

邓先仙

不知不觉,后知后觉,我已经年过40了。有一日和友人小叙,说起年龄来,我们倒并无紧张。然而,她说,人到40,并没有不惑。相反,对人和事的看法,反而不如以前确定,有更多的惑。我很同意她的说法。也许,古人的寿岁较我们短暂,不惑才是优解,又或许,现在的世相芜杂变幻,容易动摇初心。在绘画上,也是如此。

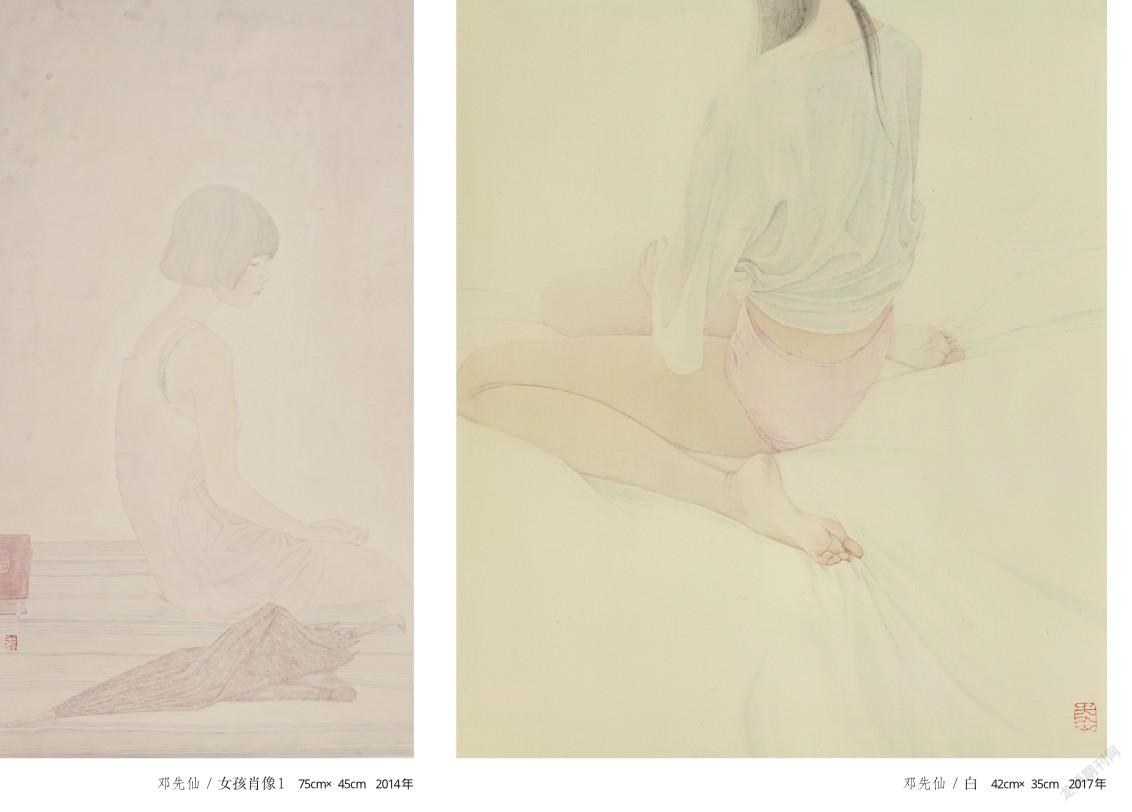

工笔画,人物画,结合到一起,迷人又恼人。动手画工笔人物画,并无太多的思索,是顺理成章地开始。人物肖像画是我的起点。那时候,轻装上阵,熟悉的人物,身边的日常,就是我简单清晰的素材,以线和色描述自己的喜闻乐见,乐此不疲。过程中,勾线时柔韧笔尖的敏感弹性,敷色时揉擦纸面微绒的触感,都让我着迷。单纯的心思,收获到单纯的果实。现在,我依然喜欢看自己早几年的画,那些面孔,一望便知画的是谁,对形似的固执,是人物画家的信念,确凿的,顽固的。自己曾经这样写过对细节的执念:“画人物,喜欢执着于不为人显见的微处:安静的唇角,卷曲的发尾,精巧的锁骨,细致的褶边,都是我喜爱玩味的细节。这些在我看来,是属于个人的神秘代码,是这些无意的小零碎,流淌于我们的生活,带来熟悉的气息,这类气息是个人的,也是时代的,脱离对它们的记叙,令我感到不安。它们是如此美,舍弃,令我不甘。”现在看来,这是直觉的自述,自然地知道自己的擅长,在于眼睛的敏感和精细,手感的灵巧,能看得准,画得深。

在我的一些肖像画里,我以逼视的视角靠近他们,端详,记叙,延展他们的特质和细节,以人物画家的自觉,不厌其烦地从面容中挖掘情绪和信息。在这些肖像画里,我把脸孔的特点呈现,线条纤细清晰,细节精准,他们的眼光和你对视,像是邀请你更深入地观看。我描绘着不同的面容,倏忽间,瞥见镜子里自己的脸孔,红潮不知什么时候褪下了,脸颊变得白和扁平了一些,眉眼像给谁用毛笔复勾了一遍,深了一成,五官清楚,定格般。我想起对自己年少时的描述:“饱满的,通红的,两颊细密的毛细血管随时贲张着,杂芜而混沌的样子。”香奈儿说过,当你的生命到达了某一时期,“你就有了与自己匹配的面容”,自己的容颜如是,我画的脸孔亦如是。

仅仅这样画下去,也并不会厌倦。随着时间流转,简单的确信,逐渐被思索和顾虑覆盖,一去不回。我开始收敛漫溢的细节,把视角逐渐从面容上移开。这样的转变,一部分,来自于自觉,另一部分,很难不归因于外部的影响。一度,“新水墨”“新工笔”的提法,反映出人们在传统绘画的基石上,建筑新的形式和意识的期望。我也在懵懂中,有幸参加过几个以“新”带头的展览,以当下的标准,客观地说,我并不是一个合格的成员。在这些联展中,带着幻想和隐喻底色的图像环绕着观众,自然带有思索的厚重,像设问,也像谜题,答案不明。我画的人物,清浅而简单,呈现出的就是我看到的,仿佛没有经过想法的过滤。这个时候,渴望突破的心思泛起,我担心画得不够,不够丰厚,不够折磨。

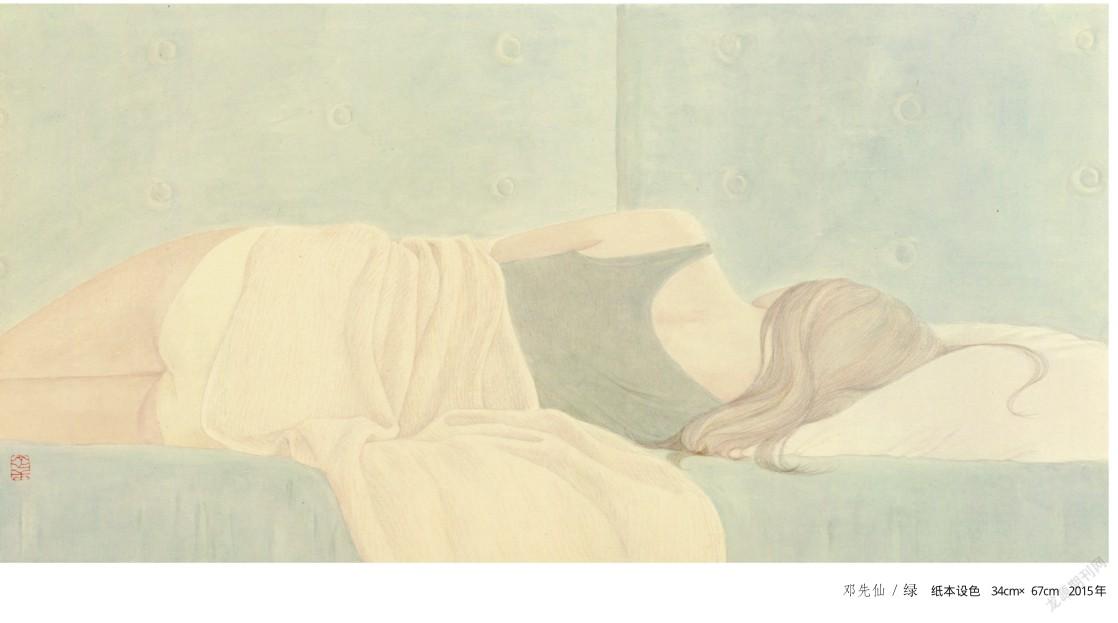

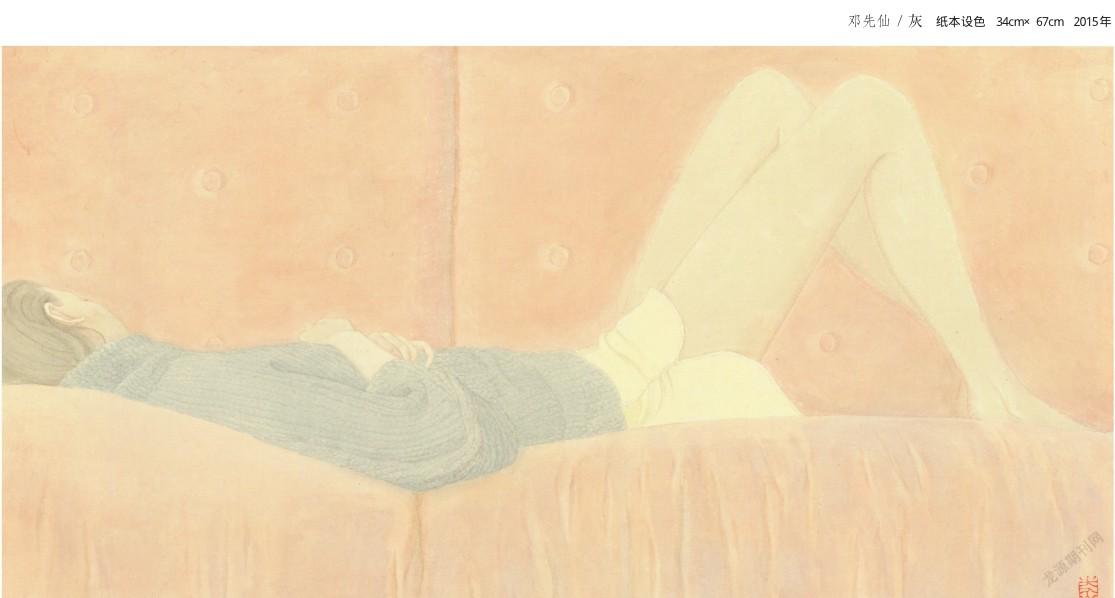

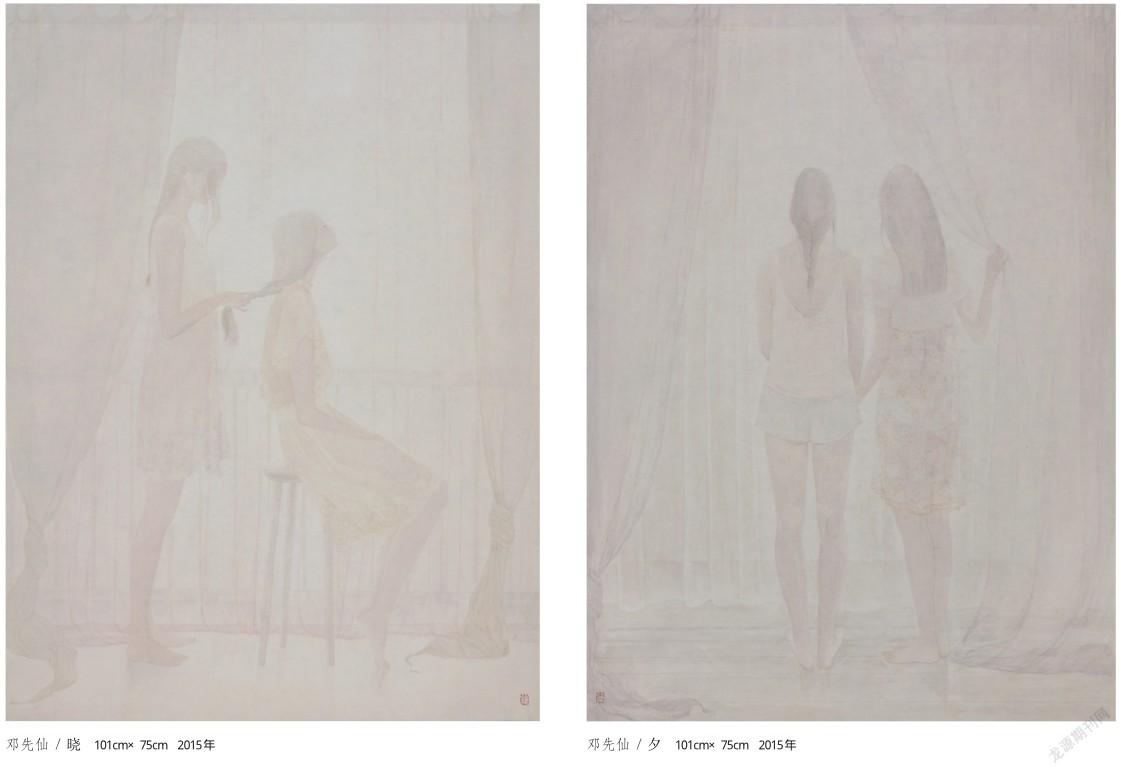

平静被打破了,绘画的感觉不是那么顺理成章。好在画画的幸运,是在涂抹的过程中,不论结果如何,总会赢得新的体验。在这样的体验中,也许是成长,也许是领悟,也许是更多的迷茫。这种改变的动力,除了虚荣,也迎合着内在的需要,我需要触碰自己的逆鳞。我依然画人物,依然画工笔,只是,我开始置人物于空间中,她们的样貌逐渐模糊,线条消解,淡去,他们开始转身,掉头,直到留下无声的背影,融入空气和光线,回避具体的脸相,把他们从我身侧推远,也把细节推远,远远地看着,看看剩下的形色,是否依然有力量,依然打动人。我觉得,节制的画面有些落寞,但是,也符合我的心境,留有余地和空白,以想象来完成画面。

这也是一个远离的过程,远离描绘的对象,远离观看模式,远离造型习惯。朋友评价这时的画:“先仙在结构画幅的时候,十分注意留白的应用,这其实不单是布局的取舍,也包含了画意的营造。像《望》这一幅,对于空间的特别设计,突出了主人公的孤清与期待,然而,‘更隔蓬山一万重’,她自己也并不相信可以望见所心念的,呈夹角状的两面墙壁,增加了压迫感,也把寂寞的主题再次强化。先仙的画中人,少有不寂寞的,即便是两个人物同时出现,也看不到相互间直接的交流。有时候,她的人物甚至是不完整的,刻意地呈现细节的精彩,却又透露了与现实世界不自觉隔离的心绪。”感谢他的解读,这里面可以看出些努力的结果,几乎是为我自圆其说。我终是做出了一些自我成长的努力,有所变化。我的内心深处,依然亲近以前的简单的人物画,画得很像,很细,不是很高明,但是很好看。还有,画画的时候很喜悦,很平静,不消耗。

我知道,前路并不是笔直前往,而是有无数的岔口,选择的结果,也是难以预料的。逐渐的,走进陌生风景,熟悉的故园也慢慢远去。我也知道,如果回头,其实更是一种勉强,彼时的心境,不可复原。最好的体面,就是带着不计得失的困惑、怀疑和挣扎,继续用画笔感受和表现,不必为了迎合标签,摆出被动的姿态,尴尬的表情。

回看上述种种,虽然语无伦次,倒不失为对自己当下状态的一种交代。从笃定到动摇,坚持和出走,无关对错,无关好坏,就是成长的故事。我只能庆幸我还在画着,依然存疑,依然自喜,不追前因,也不问后果。

鄧先仙

1980年出生于江苏南京,生活于杭州。1995年考取中国美术学院附中,1999年保送中国美术学院中国画系本科人物专业,2003年继续在本专业读取硕士,2006年留校任教,并于2011年读取本校博士。作品入选第十、十二届全国美术作品展及省级美术作品展并多次获奖。2008年于北京798举办个展“恋素色”,2017年于台北举办个展“昨日”,2020年于深圳关山月美术馆举办个展“芳华”。作品被多家美术馆及艺术机构收藏。现为中国美术学院中国画与书法艺术学院教师、浙江省人物研究协会会员。