河西走廊东部近57 a不同等级冷空气时空变化及寒潮特征

2022-02-03李岩瑛朱陵晶罗晓玲

杨 梅,李岩瑛,朱陵晶,罗晓玲,姜 瑞,聂 鑫

(1.武威市气象局,甘肃 武威 733000;2.中国气象局兰州干旱气象研究所,甘肃 兰州 730020;3.广东海洋大学海洋与气象学院,广东 湛江 524088;4.金沙镇人民政府,甘肃 武威 733000)

寒潮是大规模的强冷空气活动,主要表现为剧烈降温,同时伴有大风和降水(暴雪)、霜冻等灾害性天气,造成农作物冻害、人畜伤亡、电线积冰和交通中断,具有经济损失大、受灾范围广、防范难度大以及伴随天气多的特点。河西走廊东部深居欧亚大陆腹地,是典型的干旱与半干旱地区[1],也是西路、西北路、北路冷空气的重要影响区域。据统计强冷空气造成河西走廊东部经济损失年均0.3亿,农业受灾面积8 005.24 hm2,成为最严重的灾害性天气之一,尤其对农业的影响更为明显,霜冻造成早春晚秋作物减产绝收,引发的大风使成熟农作物籽粒刮落,极端降温造成供热、电力、燃气供应量陡增,给国民经济和人民生产生活带来巨大损失[2-5]。1950年陶诗言将东亚寒潮分型,指出影响中国大陆的冷空气源地和路径[6]。李艳[7]揭示典型极端低温事件中低频系统的特征及其生成、演变过程。随着人们对灾害性天气关注度的提高,国内学者[8-10]对我国寒潮活动规律及冷空气特征进行分析,但由于气候及地理条件差异较大,各地寒潮过程也不尽相同。各地预报员[11-20]对本地的寒潮演变、形成机理及其所处冷高压的位置,变高变温强度都做了研究,并评估了模式的预报能力[21]。近年来,随着全球变暖,中国气温变暖以西北、华北、东北地区最明显,各类冷空气的发生频次呈减少趋势,且强度有所减弱[22-24]。

目前,国内对寒潮气候和变化特征及冷空气源地、影响路径和天气过程成因分析较多,对西北地区不同等级冷空气活动的研究较少,虽然有些冷空气达不到寒潮级别,但对社会发展、农林牧生产、人民生活等造成的危害不容忽视[25],尤其近年春季回暖速度加快、时间提前,各地农事活动普遍提前,农作物相应抗冻能力减弱,一旦出现降温,虽然幅度不大,但对于刚刚出苗的农作物、经济林的新梢和幼果将造成非常严重的冻害。本文按照最新的《冷空气等级》[26]将降温分成寒潮、强、较强、中等强度和弱冷空气5个级别,利用河西走廊东部国家气象观测站的最低气温资料,对近57 a不同等级冷空气的时空分布、周期变化、发生频次及降温幅度和寒潮的气候特征、极端年的物理机制及成因进行对比分析和诊断,旨在提高本地不同等级冷空气和寒潮的监测预报预警能力,为当地工农业生产决策和防灾减灾提供技术支持。

1 资料与方法

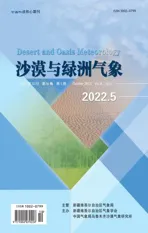

选取河西走廊东部5个国家气象观测站(凉州、民勤、古浪、乌鞘岭和永昌)1961年1月1日—2017年12月31日最低气温Td,计算24、48、72 h降温幅度:△T24为当日Td与前24 hTd之差、△T48为当日Td与前48 hTd之差、△T72为当日Td与前72 hTd之差;规定3—5月为春季,6—8月为夏季,9—11月为秋季,12月—翌年2月为冬季;以《冷空气等级》[26](GB/T21987-2008)标准分为5个等级:弱冷空气(Ⅰ级)、中等强度冷空气(Ⅱ级)、较强冷空气(Ⅲ级)、强冷空气(Ⅳ级)和寒潮(Ⅴ级),具体定义见表1。选取2.5°×2.5°月平均NCEP 500 hPa平均位势高度场、风场环流资料分析显著偏多(少)年的寒潮特征。

表1 不同等级冷空气标准

2 空间分布

2.1 各级冷空气年均日数的空间分布

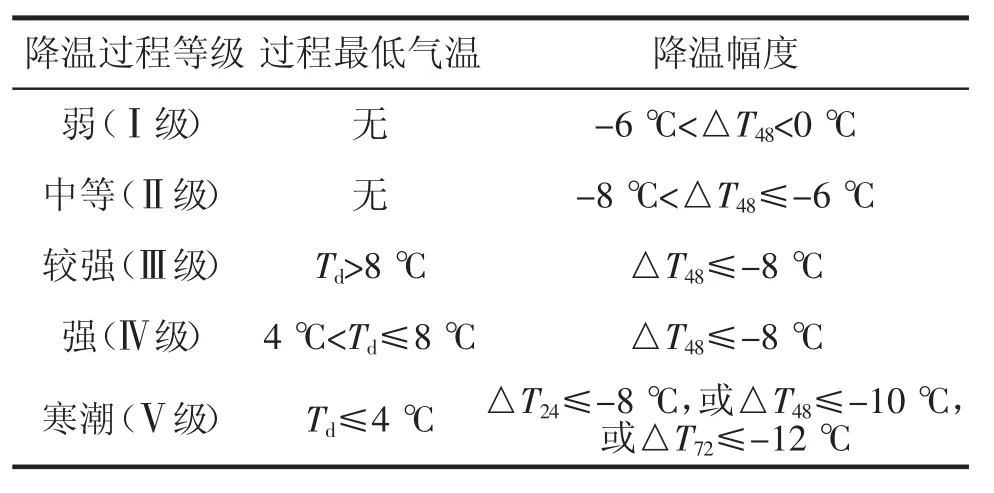

根据表1统计河西走廊东部各等级冷空气降温过程日数(任何一站及以上达到标准为一个过程日数)。各等级冷空气年均日数以Ⅰ级为主,为152~160 d/a;其次Ⅱ级,为10~16 d/a;Ⅳ和Ⅴ级基本接近,在3~7 d/aⅢ级最少,不足1 d/a。空间分布Ⅰ级是偏北沙漠区民勤站最少,中西部永昌、凉州站偏多(图1a);由于永昌站、凉州站处于地势平坦的植被较茂密区域,冷空气造成的降温幅度小,一般为弱降温。其他4个级别空间分布基本相似且与Ⅰ级相反,偏北沙漠区民勤站均最多,Ⅱ和Ⅲ级南部山区站偏少(图1b,1c)、Ⅳ和Ⅴ级中部凉州站最少(图1d,1e)。民勤站地处沙漠边缘多为沙漠和荒漠地带,植被稀疏辐射降温明显,晴天最低气温降幅较大,且受冷空气的直接影响,造成的降温强度大、次数多(图1)。

图1 各级冷空气年均日数的空间分布

2.2 各级冷空气年频率的季节分布

河西走廊东部Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ和Ⅴ级冷空气降温日数年频率的季节空间分布基本相似,均以民勤最多。其中,Ⅴ级秋冬季空间分布与年变化相似,民勤站最多,最少的均为凉州站;夏季永昌站最多、民勤站最少;春季古浪站最多。Ⅳ级春、秋和冬季空间分布也与年变化相似,民勤站最多,凉州站最少。冬季各地无Ⅲ级冷空气,春、夏和秋季空间分布与年变化相似,民勤站多,南部山区趋于0。Ⅱ级夏秋季空间分布也与年变化相似,民勤站最多;冬春季凉州站最少,夏秋季南部山区最少。而Ⅰ级各季节空间分布永昌、凉州站均多,秋冬季北部沙漠区少,春夏季南部山区少。

3 时间变化

3.1 各级冷空气降温日数的年变化

近57 a河西走廊东部各级冷空气共9 989~10 420 d,年均175.3~182.8 d/a。中北部在170~200 d/a,其中凉州1989年最多,1974年最少;民勤1965年最多,2003年最少;永昌1974年最多,1999年最少。南部山区在150~190 d/a,其中古浪2007年最多,1997年最少;乌鞘岭2004年最多,1969年最少。年降温日数Ⅳ和Ⅴ级呈明显减少的趋势,Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ级线性趋势不明显,但Ⅰ和Ⅱ级略增多。

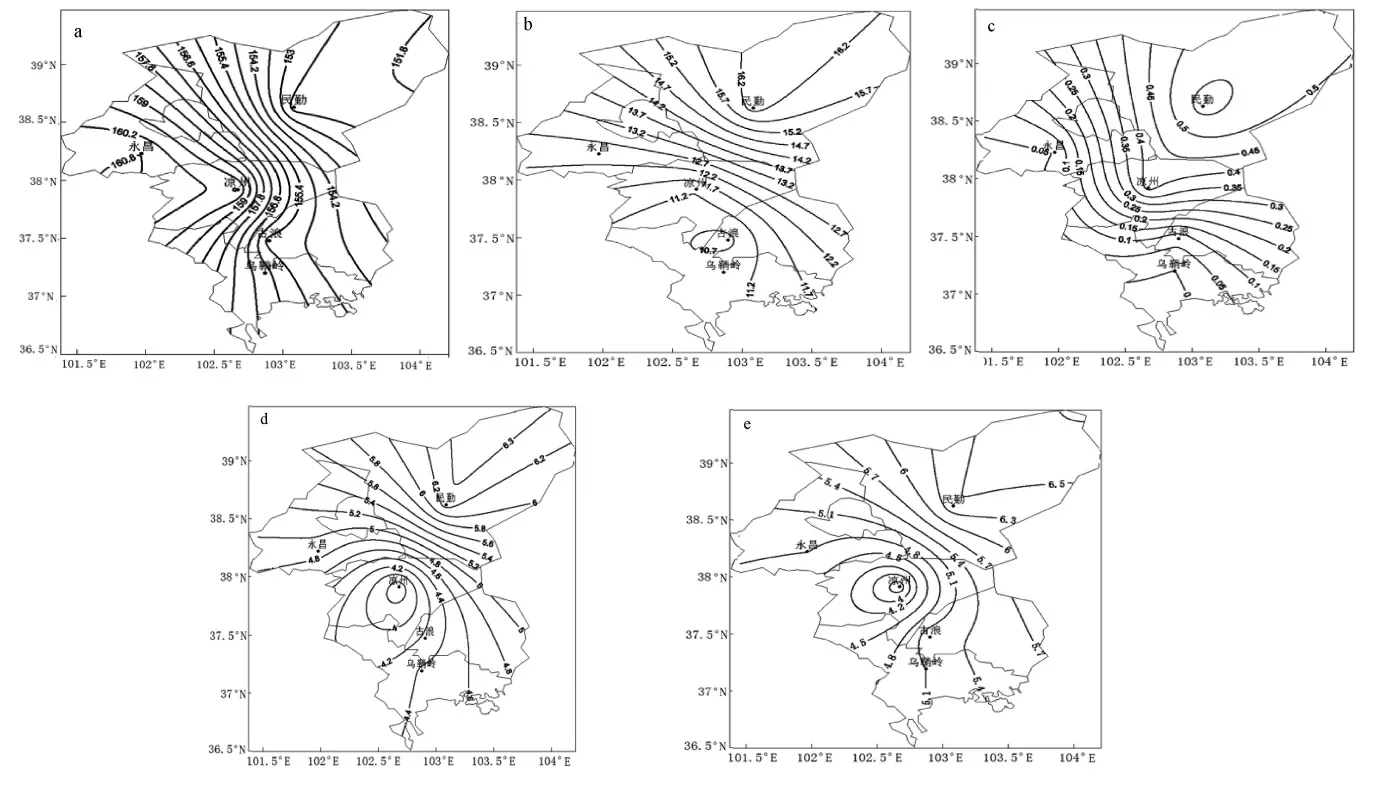

3.2 各级冷空气降温日数的年代际变化

河西走廊东部各级冷空气平均降温频次的年代际差异不大,整体先减后升,21世纪00年代最少,为160.5次/(a·站),近7年最多,为178.3次/(a·站)。Ⅰ和Ⅱ级呈起伏升降趋势,近7年最多,明显高于前5个年代际,各站整体上随年代际增长。Ⅲ、Ⅳ和Ⅴ级20世纪60年代最多,随年代际基本呈递减,近7年Ⅲ级减少为0,而Ⅳ和Ⅴ级较21世纪10年代突增。Ⅲ级20世纪70—90年代最少,除民勤站逐年代际呈减少,南部基本为0。Ⅳ级21世纪00年代最少。Ⅴ级20世纪80年代最少,后期年平均降温频次一致;南部站先减后增,北部则先减后升再降(图2)。

图2 各级冷空气年平均降温日数的年代际分布

3.3 各级冷空气降温日数的月、季变化

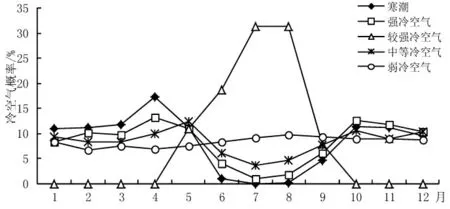

河西走廊东部各级冷空气月平均概率分布(图3),Ⅴ级4月最多,为17.2%,其次3月为11.8%;Ⅳ级4月最多,为13.2%,其次10月为12.6%;Ⅲ级7—8月最多,为31.3%,10月—翌年4月均为0;Ⅱ级5月最多,为12.3%,其次10月为10.5%;Ⅰ级各月和各季比例接近,8月为9.7%。季节分布Ⅴ级春季最多,为40.7%,其次冬季为31.5%,Ⅳ级春季最多,为34.3%,其次秋冬季占29%;Ⅲ级夏季最多,为81.3%,冬季无Ⅲ级冷空气,乌鞘岭站全年无;Ⅱ级春季最多,为30.7%,夏季最少,为14.4%,且夏季各站比例接近。冬春季Ⅳ、Ⅴ级冷空气侵袭次数多且易达到寒潮。

图3 各级冷空气的月平均概率分布

4 降温幅度

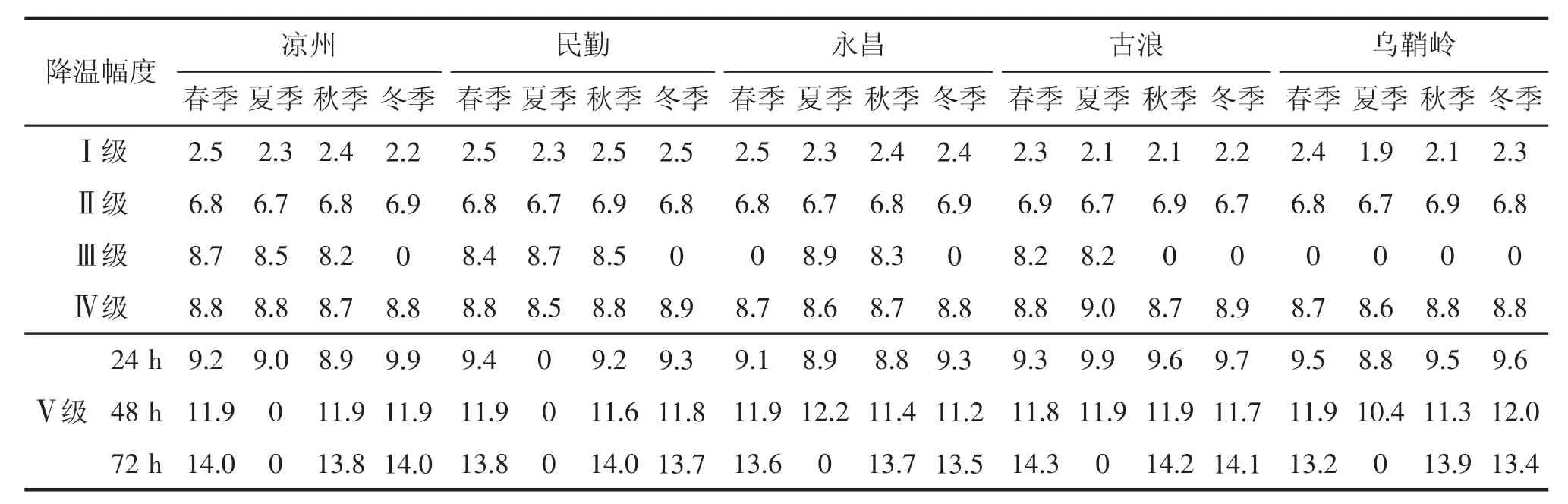

河西走廊东部Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ和Ⅴ级冷空气年平均降温幅度48 h分别为2.3、6.8、8.5、8.8、11.7℃,Ⅴ级的冷空气年平均降温幅度24、72分别为9.3、13.8℃。各站平均降温幅度Ⅰ~Ⅳ级季节性不明显(表2),而Ⅴ级相差明显。Ⅰ级冷空气降温幅度春季最大、夏季较小;民勤降温幅度最大,为2.5℃、乌鞘岭最小,为2.1℃;Ⅱ级无明显季节和地理变化,秋季略大;Ⅲ级春夏季降温幅度大、冬季无,地理分布上永昌夏季降温幅度最大,达8.9℃;Ⅳ级各季节各站相近,古浪夏季略大,为9.0℃,地理分布上古浪最大,为9.0℃、民勤最小,为8.5℃;Ⅴ级24 h降温幅度冬季最大、夏季较小,凉州和古浪最大,为9.9℃、夏季民勤无;Ⅴ级48 h春季最大、夏季较小,永昌最大为12.2℃、夏季凉州和民勤无;Ⅴ级72 h春季最大、夏季较小,古浪最大,达14.3℃、夏季全市无。

表2 河西走廊东部不同等级冷空气平均降温幅度 ℃

5 寒潮过程成因分析

5.1 寒潮过程年变化特征

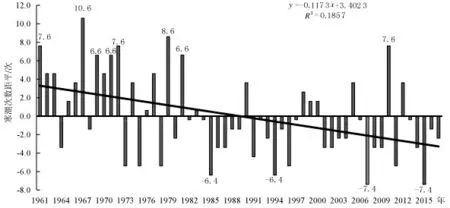

近57 a河西走廊东部各站出现的寒潮次数共763次(任何一站达到任何一个标准为一次寒潮),年均13.4次/a,4月频率最多,为15.1%,7月最少,为0,且50%的寒潮伴有大风沙尘。寒潮次数逐年距平(图4)呈减少趋势,且通过0.05、0.1的显著性检验。寒潮年次数>20次为显著偏多年:1967、1979、2010、1972、1961、1981、1971和1969年。其中,1967年为24次,是历史最多,较历年平均偏多一半。年次数<7次为显著偏少年:其中2007、2015、1985和1994年,2007和2015年仅6次,为历史最少。

图4 1961—2017年河西走廊东部寒潮日数的距平分布

5.2 寒潮过程月变化特征

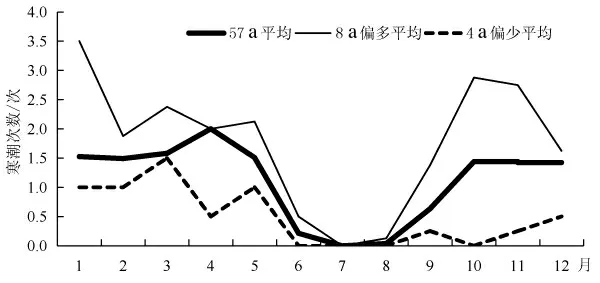

近57 a河西走廊东部寒潮次数4月最多,年均2次/a,6—8月最少,为0~0.2次/a。显著偏多年1月最多,为3.5次/a,6—8月也最少;显著偏少年3月最多,为1.5次/a,6—8月、10月为0次/a。寒潮过程显著偏多年与显著偏少年3—5月均呈双峰型特征;夏季6—8月无论显著偏多或偏少年基本接近0次/a;10月偏多年明显多于偏少年,两者之间差异最大(图5)。

图5 1961—2017年河西走廊东部寒潮日数显著偏多、偏少年频次的月分布

5.3 寒潮过程异常年环流分析

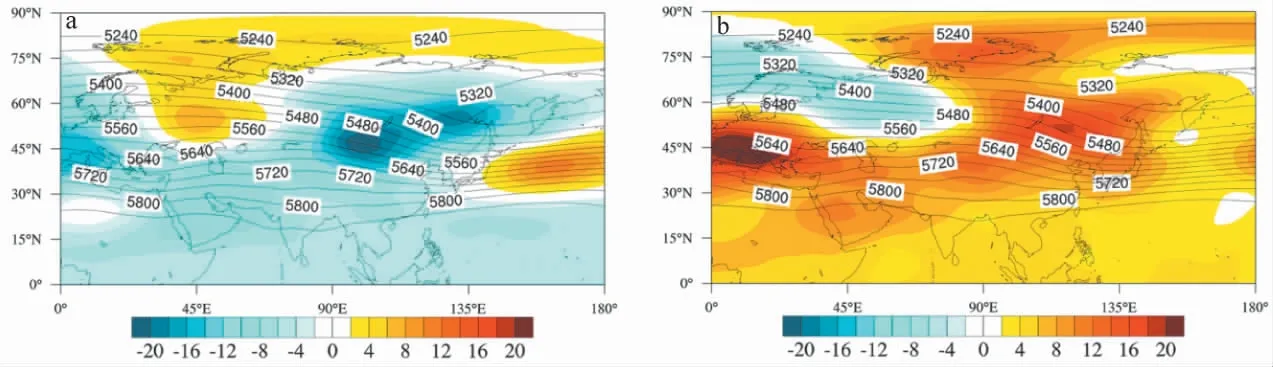

500 hPa年平均位势高度场上欧亚范围内中高纬度,偏多年为两槽一脊,欧洲与亚洲为低槽,西西伯利亚及乌拉尔山为高压脊,河西走廊东部受脊前西北气流控制;距平场呈“-+-+”,西欧和亚洲为负距平中心,研究区东北部为强的负距平(图6a)。偏少年为两脊两槽,欧洲西部和亚洲大部为高压脊,欧洲到里海和东亚到西太平洋为低槽,河西走廊东部受西风带上的浅脊控制。距平场呈“+-+”,北欧到巴尔喀什湖为负距平,河西走廊东部在正距平区(图6b)。

图6 偏多年(a)和偏少年(b)的500 hPa位势高度(等值线)及其距平(阴影)场

5.4 风场特征

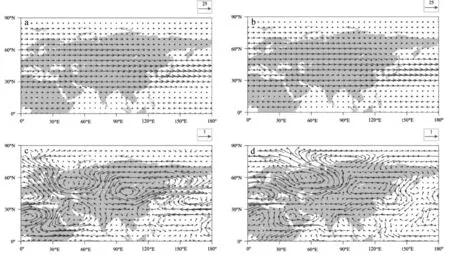

由图7a可见,偏多年乌拉尔山有脊配合距平场辐散,利于极地冷空气向中低纬度输送,河西走廊东部为一致的西北急流,距平场(图7c)上是西西北风。偏少年(图7b)乌拉尔山距平场上是明显的风场辐合,从里海到我国中部40°N附近有明显的西风急流,东北冷涡活跃,河西走廊东部位于中低纬度西风气流中,距平场(图7d)为偏东风。

图7 偏多年和偏少年500 hPa年平均风场(a、b)和距平场(c、d)(单位:m/s)

6 结论

对1961—2017年河西走廊东部5个国家气象观测站不同等级冷空气的时空分布、周期变化、单站发生频次及降温幅度和寒潮的气候特征、显著偏多(少)年的物理机制及成因进行对比分析,得出如下结论:

(1)近57 a河西走廊东部各级冷空气以Ⅰ级为主,年均日数为152~160 d/a,其次Ⅱ级,为10~16 d/a,Ⅳ和Ⅴ级基本接近达3~7 d/a,而Ⅲ级最少不足1 d/a。年空间分布Ⅰ级呈偏北沙漠区少、中部平原区多;其他4个级别与Ⅰ级相反,偏北沙漠区均偏多,Ⅳ和Ⅴ级中部少,而Ⅱ和Ⅲ级南部山区少。

(2)Ⅱ、Ⅳ和Ⅴ级季节分布与年分布基本相似,偏北沙漠区最多,中部平原区最少。Ⅲ级出现在春夏秋三季,沙漠区最多,南部无。Ⅰ级永昌、凉州站较多,秋冬季沙漠区少,春夏季南部山区少。Ⅴ级春季4月最多,3月次之;Ⅳ级4月最多,10月次之;Ⅲ级集中在夏季7—8月,10月—翌年4月无;Ⅱ级5月最多,10月次之;Ⅰ级夏季8月略多,其他月、季接近,分布较均匀。

(3)年降温日数Ⅳ和Ⅴ级随时间变化明显减少,Ⅰ~Ⅲ级线性趋势不明显,Ⅰ和Ⅱ级略增多。年均降温频次的年代际差异不大,先降后升,但不同等级主要周期有差异:Ⅰ和Ⅱ级近7年明显高于前5个年代际,逐年代际呈起伏升降的趋势。Ⅲ、Ⅳ和Ⅴ级20世纪60年代最多,随年代际呈递减趋势。

(4)Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ和Ⅴ级48 h年平均降温幅度分别为2.3、6.8、8.5、8.8和11.7℃,Ⅴ级24、72 h平均降温幅度分别为9.3、13.8℃。各站冷空气的平均降温幅度只有Ⅴ级季节性明显,其中Ⅰ级春季和民勤最大,夏季最小;Ⅱ级秋季略大;Ⅲ级春夏季大,冬季无;Ⅳ级各站季节相近;Ⅴ级24 h降温幅度凉州冬季和古浪夏季较大均为9.9℃;Ⅴ级48 h降温幅度永昌夏季最大,为12.2℃,最小在乌鞘岭,为10.4℃;Ⅴ级72 h降温幅度古浪春季最大,达14.3℃。

(5)近57 a河西走廊东部寒潮次数有8个显著偏多年,4个显著偏少年,4月频率最多占15.1%,10月差异最大,夏季差异较小。500 hPa位势高度场显著偏多年河西走廊东部受明显的西北气流控制,配合高度负距平中心;乌拉尔山脊利于极地干冷空气向南输送,有利于寒潮及强降温天气发生。显著偏少年以纬向平直西风气流为主,有明显的正距平,乌拉尔山附近是明显的风场辐合,冷空气活动少,冷害天气不易发生。