褐梗天牛携带与传播松材线虫能力的研究

2022-02-03武海卫骆有庆于海英陶静谢春春任利利王传珍张新慰赵洪海刘振宇王孟筱王俊平

武海卫,骆有庆,于海英,陶静,谢春春,任利利,王传珍,张新慰,赵洪海,刘振宇,王孟筱,王俊平

(1.山东省林业科学研究院,山东 济南 250014; 2.北京林业大学林木有害生物防治北京市重点实验室,北京 100083; 3.国家林业和草原局生物灾害防控中心,辽宁 沈阳 110034; 4.山东瑞达生态技术有限公司,山东 济南 250000; 5.烟台市森林资源监测保护服务中心,山东 烟台 264000; 6.青岛农业大学植物医学学院,山东 青岛 266109; 7.山东农业大学植物保护学院,山东 泰安 271018)

松材线虫病(pine wilt desease)自1982年在我国首次发现以来,疫情不断扩展蔓延,造成松树大量死亡,成为近几十年来我国发生最严重、最危险的重大林业病害[1]。目前,我国可自然感染松材线虫病的松树17种;其中松属Pinus14种,如黑松Pinusthunbergii、马尾松P.massoniana、红松P.koraiensis等[2],落叶松属Larix3种[3],如长白落叶松Larixolgensis等[4]。在自然条件下,该病害主要通过媒介昆虫携带病原——松材线虫Bursaphelenchusxylophilus进行传播扩散。目前国内外学者普遍公认已被证实的松材线虫的媒介昆虫有分布于亚洲的松墨天牛Monochamusalternatus、云杉花墨天牛M.saltuarius[5-6],分布于欧洲的加洛墨天牛M.galloprovincialis[7],分布于北美洲的卡罗莱纳墨天牛M.carolinensis、墨斑墨天牛M.mutator、白点墨天牛M.scutellatus和南美墨天牛M.titillator[8-10]等天牛科Cerambycidae沟胫天牛亚科Lamiinae墨天牛属Monochamus的7种天牛。

褐梗天牛Arhopalusrusticus,属鞘翅目天牛科幽天牛亚科Aseminae梗天牛属Arhopalus,是一种危害松、杉、柏等针叶树的钻蛀性害虫[11]。在辽宁省建平县青松岭乡受褐梗天牛危害的油松Pinustabuliformis林内,有虫株率可达78.3%[12]。有文献报道,褐梗天牛可携带松材线虫[13-17],可能是松材线虫潜在的媒介昆虫[18-19]。王洋 等认为,在实验室条件下褐梗天牛可通过啃咬松针将松材线虫传递给松树枝条,也可通过在人工形成的伤口以产卵的方式将病原传入松树木段[20]。近年来,在山东青岛、烟台、威海等松材线虫病老疫区和辽宁大连等新疫区普遍发现,在松材线虫入侵前,林分内的松墨天牛种群比褐梗天牛大,而松材线虫入侵后,褐梗天牛种群增长很快,比媒介昆虫松墨天牛有显著的种群优势(>5∶1)[21-23]。目前普遍采用的疫木伐桩覆膜和钢丝网罩等根桩处理措施,近年实际应用中发现其并不能完全阻止褐梗天牛羽化飞出;本课题组的试验表明,约67%的褐梗天牛成虫是从地面而非地上伐桩羽化出孔。

因此,褐梗天牛如能在自然条件下传播松材线虫,在松材线虫病防控中则需采取极大工程量并投入巨大经费将整个根桩挖出,粉碎或焚烧处理。仅以烟台牟平区为例,约1.3万hm2松林,2020—2021年度投入超过1亿元,其中很大部分费用用于伐桩的挖根与粉碎处理。照此方式处理,仅山东每年需要投入近2亿元。如果褐梗天牛不能传播松材线虫或传播效率很低,在生产上可不考虑或忽略其在松材线虫携带和传播中的作用,从而简化伐桩的处理措施,可避免不必要的过度处理和巨大经费投入。

鉴于此,笔者拟从四个方面研究褐梗天牛携带与传播松材线虫能力的问题:1)成虫是否携带松材线虫?2)成虫是否会通过取食(补充营养)途径传播松材线虫?3)成虫能否通过产卵途径传播松材线虫?一是明确产卵时在树体表面能否造成伤口,二是明确卵上是否有松材线虫,三是卵的发育与松材线虫在树体转移的时空耦合性如何?4)褐梗天牛对不同树势寄主树的选择性如何?即褐梗天牛是初期性害虫还是次期性害虫?

1 材料与方法

1.1 试验地概况

野外自然接虫试验地位于山东省威海市环翠区双岛林场,主要树种为黑松,纯林,树龄约60 a,平均树高6.5 m,平均密度约1 650株/hm2,是威海市重要的沿海防护林。林场自2015年首次发现松材线虫病疫情以来,病死树数量逐年增加,由最初的每年400余株增长至每年10 000余株,截至目前因病致死并清理的松树已达39 000余株。

1.2 褐梗天牛成虫携带松材线虫能力研究

1.2.1 褐梗天牛成虫的获取

在山东威海市双岛林场黑松纯林中,采用伐桩罩网和高桩罩网采集;在山东烟台市牟平区的黑松纯林中,采用诱捕器捕获和伐桩根段饲养收集;在辽宁省抚顺地区落叶松林、油松林、红松林内,采用诱捕器诱捕法收集;在辽宁省大连市甘井子区和长海县獐子岛,采用诱捕器诱捕法和伐桩内羽化成虫徒手捕捉法收集。

1)伐桩罩网。将10 #铁丝(φ=3.25 mm)十字交叉架在伐桩上部,交叉点与伐桩表面相距8~10 cm,铁丝两端在距离伐桩外缘5~8 cm处插入地下固定,在十字架铁丝上用40目不锈钢纱网覆盖,纱网四周接地部分用沙土覆严,确保伐桩中羽化的褐梗天牛不会逃逸。

2)高桩罩网。将上年度因松材线虫病危害致死的病死木树桩(h=1.5 m),用40目不锈钢纱网制成的网套套住,网套四周接地部分用沙土覆严,确保伐桩中羽化的褐梗天牛不会逃逸。

3)伐桩根段饲养。将上年度因松材线虫病危害致死的病死木树桩连同树根用钩机挖出后,一并放入80 cm×80 cm×100 cm的养虫笼中,定期往根桩上喷水保湿,饲养至成虫羽化。

4)伐根内羽化成虫的徒手捕捉。在成虫羽化期,揭开用水泥封固的上年度因松材线虫病危害致死的病死木伐桩,徒手扒开腐朽的根桩,并捕捉羽化的成虫。

5)诱捕器捕获。在林间林缘空气流通较好的空地挂设天牛诱捕器(诱捕器和M1型诱芯均为杭州费洛蒙生物科技有限公司生产,在烟台、抚顺和大连使用),定期收集诱捕器内的褐梗天牛。

前4种方式捕获的褐梗天牛成虫来源清楚,可确定其有无补充营养、有无交尾、有无与其他昆虫接触等信息。

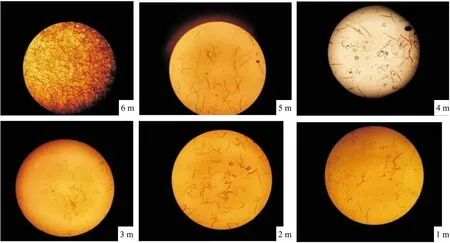

1.2.2 松材线虫的分离和鉴定方法

将收集到的褐梗天牛成虫用解剖剪剪碎,放到纸巾上,一同放入灭过菌的漏斗中,漏斗下方套一个橡皮管,用止水夹夹紧,最后加入无菌水至没过纸巾高度。室温静置 12 h 后,用 15 mL离心管接取漏斗底部液体。然后以 2 000 g 离心力,离心 3 min,弃上清液,并用无菌水清洗数次。鉴定方法:1)在显微镜下观察有无线虫,并观察线虫头部、尾部以及生殖器官等特征来鉴定其是否为松材线虫;2)用松材线虫自动化分子检测系统鉴定是否为松材线虫;3)对分离得到的线虫用松材线虫特异性引物 EFS1/EFA1 进行 PCR扩增,阳性对照为已确定的松材线虫,阴性对照为拟滑刃属线虫和燕麦滑刃线虫,若分离得到的线虫和阳性对照扩增得到的条带一致,则证实分离到的线虫为松材线虫。

1.3 褐梗天牛通过产卵途径传播松材线虫能力研究

1.3.1 褐梗天牛产卵行为观察

在双岛林场,观察自然条件下褐梗天牛产卵过程,剖下树皮查看褐梗天牛产卵时能否在树体表面造成伤口。

1.3.2 褐梗天牛卵的获取

1.3.2.1 人工接虫 2021年7—8月,在双岛林场伐取1株健康黑松,镜检和PCR分离确认无松材线虫后,分段放入3个养虫笼内,置于林间。收集疫木伐桩(镜检和PCR分离均有松材线虫)内羽化的褐梗天牛配对接种在3个养虫笼内,每笼不少于10对,待成虫产卵后,收集卵块用贝尔曼漏斗法分离各卵块是否携带松材线虫,具体方法同1.2.2。

1.3.2.2 林间收集 在褐梗天牛成虫产卵期,在双岛林场林间收集褐梗天牛卵块或附着卵块的树皮表层,带回实验室,用贝尔曼漏斗法分离各卵块是否携带松材线虫,具体方法同1.2.2。

1.3.3 褐梗天牛的发育过程和松材线虫在树体转移的时空耦合性

2020年7月初,在双岛林场试验地内标记有感染松材线虫症状的黑松变色木样株35株,每隔30 d伐倒3~5株,自下而上,每1 m截取一段,分段调查褐梗天牛卵和幼虫的发育阶段、松材线虫分布及其他蛀干害虫的种类和数量。用2 cm厚的圆盘代替各段,将圆盘用斧头削成小片后再用解剖剪剪碎,用贝尔曼漏斗法分离携带的松材线虫,具体方法同1.2.2。

1.4 褐梗天牛通过补充营养途径传播松材线虫能力研究

1.4.1 不同饲养空间中褐梗天牛的取食现象观察

在双岛林场试验地内选择60个伐桩,采用伐桩罩网的方法收集褐梗天牛成虫,单头置于养虫盒(h=10 cm,φ=4 cm)中备用。

将当日收集的褐梗天牛成虫分别饲养在容器或养虫笼中;50 mL离心管,1头/管,共460管;500 mL矿泉水瓶,1头/瓶,共30瓶;20 cm×40 cm×30 cm的养虫笼,1对/笼,共30笼;50 cm×50 cm×50 cm的养虫笼,3对/笼,共30笼;150 cm×150 cm×150 cm养虫笼(室外网罩自然条件下生长的黑松和刺槐Robiniapseudoacacia,投放30对/笼,共投放6笼次)中;在室内的各饲养容器或养虫笼中放置1 a生健康黑松新鲜枝条供褐梗天牛取食。3 d后观察统计有啃咬行为的褐梗天牛数量。

1.4.2 褐梗天牛对不同植物种类的啃咬行为

将林间伐桩罩网和高桩罩网收集的新羽化22头(11雄11雌)褐梗天牛成虫,单头饲养在50 mL离心管中。5对用新鲜的刺槐叶片饲喂,6对用新鲜的刺槐叶片和1 a生黑松针叶共同饲喂,3 d后观察是否有啃咬现象。

1.5 褐梗天牛对寄主树木生存状况的选择性

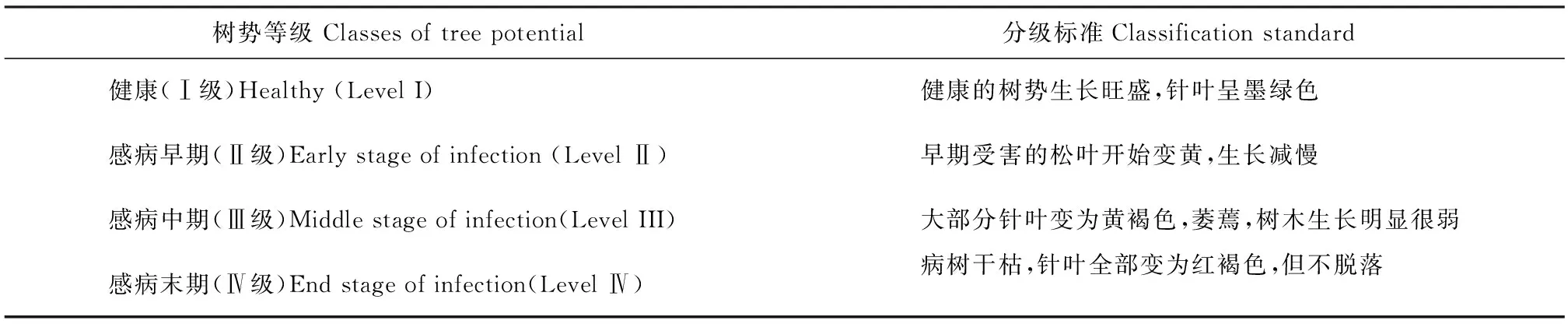

2021年7月底,在试验地随机选取不同树势的黑松,分健康、感病早期、感病中期和感病末期4种级别,标准如表1。每个级别选取30株,用胸径尺测其胸径,目测法测其树高,并记录树干2 m以下是否有褐梗天牛的排粪孔,树干基部有无新鲜排粪,再以50 cm为一段,记录每一段的排粪孔数量。

表1 不同树势分级标准Tab.1 Classification standard of different tree potential

2 结果与分析

2.1 褐梗天牛成虫虫体上松材线虫的分离鉴定

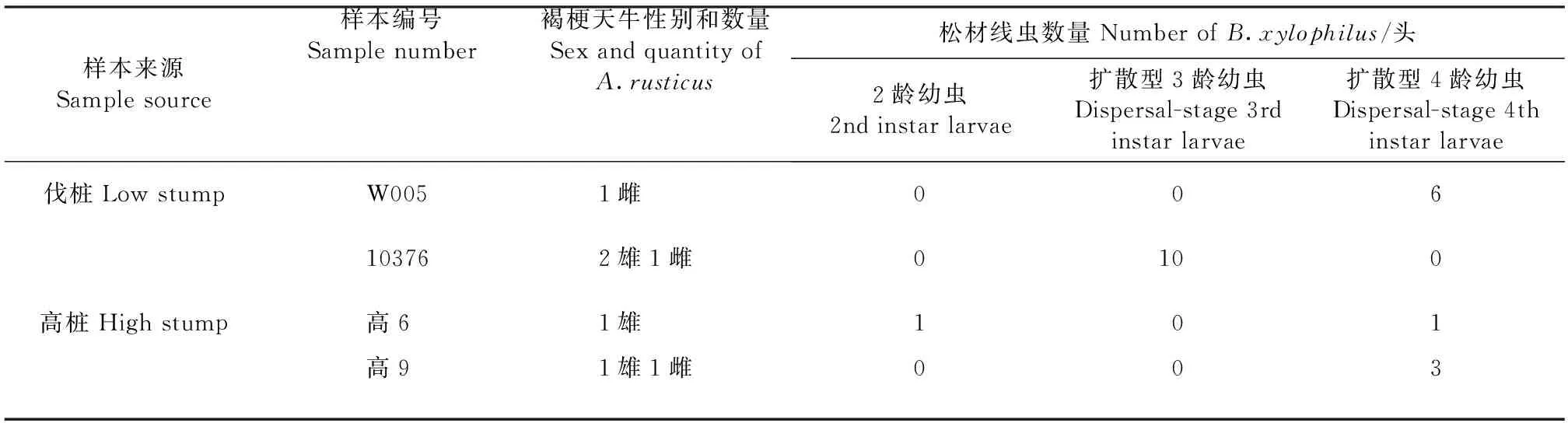

在山东省威海市双岛林场,2021年全年共收集检测褐梗天牛成虫851头。解剖镜下可见褐梗天牛气管中可携带大量线虫。经形态鉴定和分子生物学鉴定,只有7头混检样品检测到松材线虫,其中2龄幼虫1条、扩散型3龄幼虫10条、扩散型4龄幼虫10条(表2)。松材线虫最大检出率为0.82%(以混检的7头样品全部携带松材线虫计算),平均携带量为3.00条/头。其余多数为显腺属Deladenus线虫。

表2 褐梗天牛成虫携带松材线虫检测结果Tab.2 Detection results of B.xylophilus carried by A.rusticus adults

在山东省威海市双岛林场和烟台市牟平区的黑松纯林中,2021年全年共检测127头褐梗天牛(其中34头来源为诱捕器),仅在1头来源于牟平地区诱捕器的褐梗天牛头部表面分离到松材线虫。2019年和2020年,在辽宁抚顺地区连续两年均未检出松材线虫。

2018年和2019年在大连市甘井子区和长海县獐子岛,共收集褐梗天牛成虫4 400头,经室内分离和分子鉴定,均未检测到松材线虫。

2.2 褐梗天牛产卵途径传播松材线虫可能性分析

2.2.1 褐梗天牛产卵行为

自然条件下褐梗天牛雌成虫产卵时,沿树干缓慢爬行,产卵器频繁伸出,触探树皮表面,遇树皮表面裂缝时停下,将产卵器插入其中完成产卵。卵主要产于树皮裂缝和枝条疤痕内,因其产卵器没有在产卵部位制造伤口的特殊结构,只能将卵产在树皮表面。一般每次产卵1粒到上百粒,卵表面无分泌物覆盖。

2.2.2 褐梗天牛卵是否携带松材线虫的分离鉴定情况

2021年7月29日—8月6日,人工接种褐梗天牛成虫的养虫笼内共收集卵40块。经镜检和PCR检测,均未发现褐梗天牛卵携带松材线虫。

林间5株变色木上采集卵62块,同时采集附着卵块的树皮和该位置韧皮部、木质部木屑,经镜检和PCR检测,卵块和附着卵块的树皮外层均未检出松材线虫,而其中3株变色木的木质部检出了松材线虫。在林间其他变色木上随机采集的15块卵及附着卵块的树皮外层也均未检出松材线虫。

2.2.3 褐梗天牛的发育过程和松材线虫在树体转移的时空耦合性

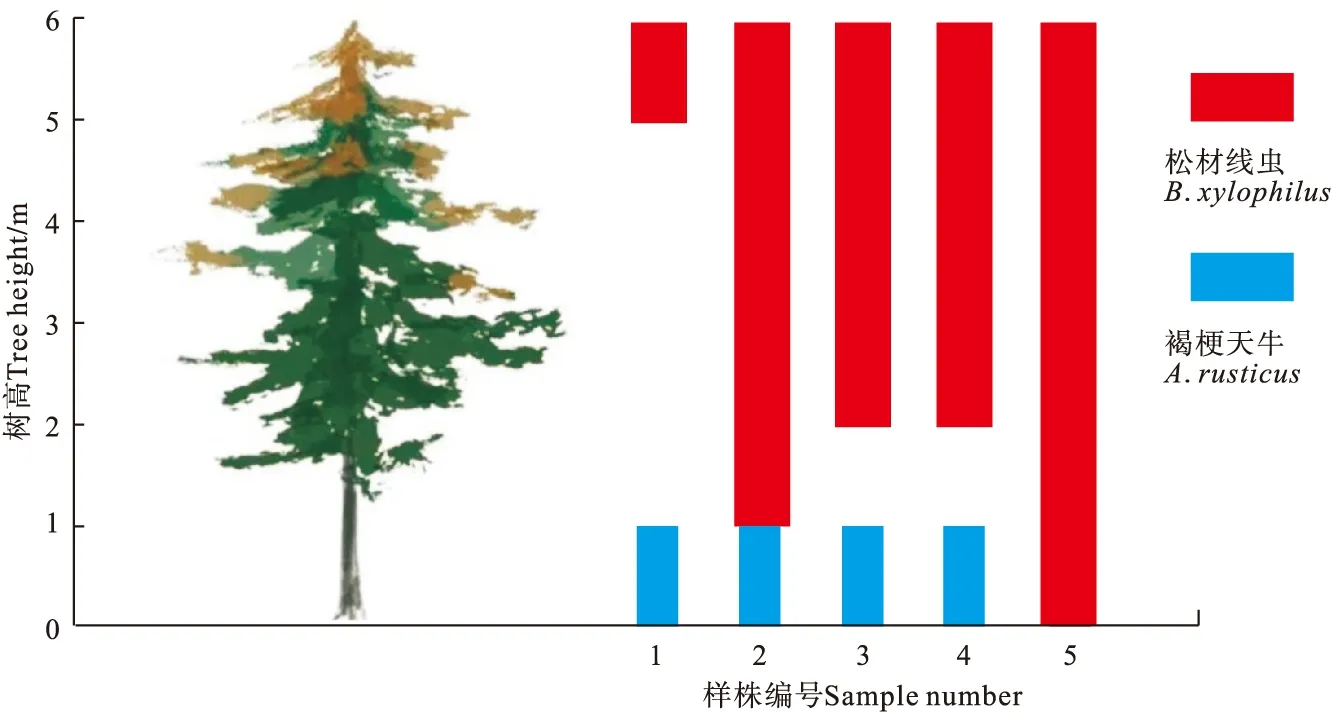

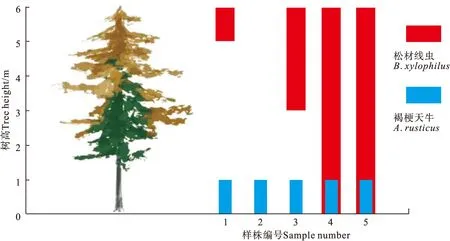

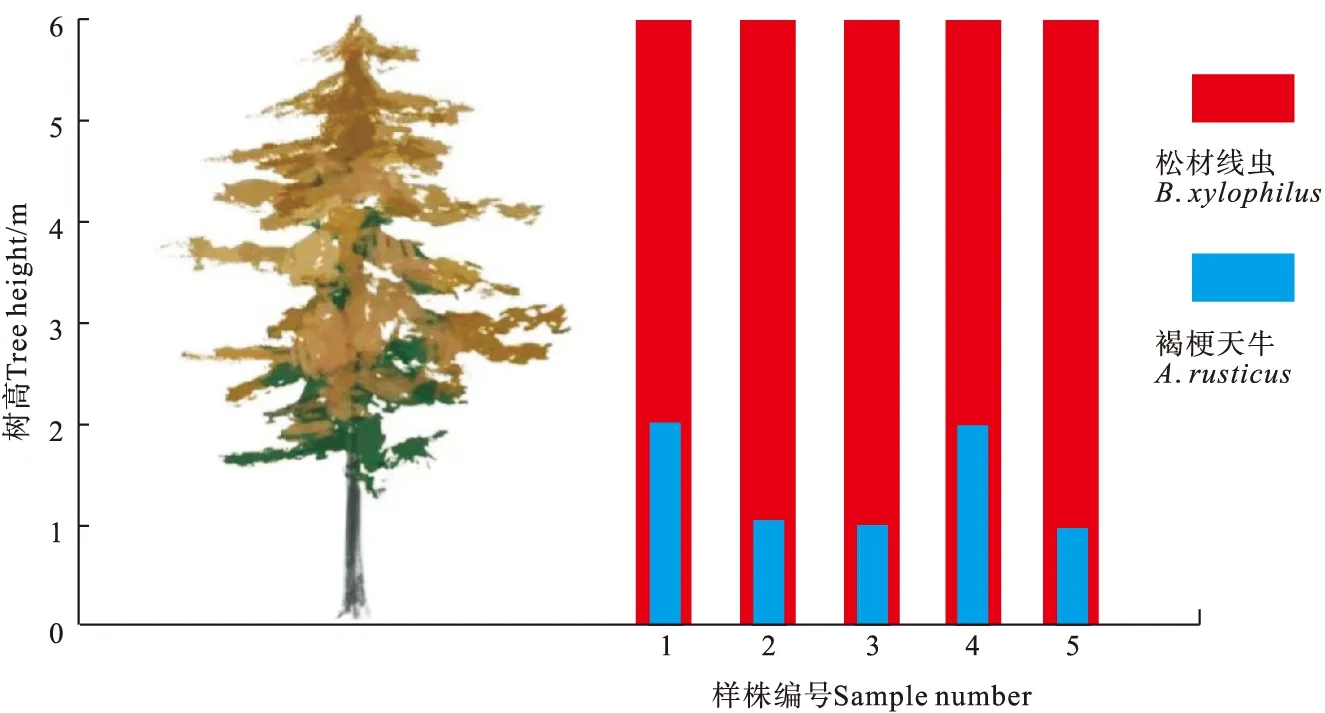

在褐梗天牛卵期(7月中上旬以前),针叶变色的5株黑松上均有褐梗天牛卵块,且全部分布在主干1 m以下,在全部5株变色黑松上均有松材线虫分布(图1)。从数量上看,松材线虫集中分布于树冠上部,其中1株已分布全株(图2)。

褐梗天牛幼虫侵入木质部前期(8月),5株黑松变色样树中的4株上发现大量褐梗天牛幼虫,此时幼虫仍分布在主干1 m以下,多数已侵入形成层,但未侵入木质部。在这4个样株中,1株未见褐梗天牛,但检出松材线虫,1株有褐梗天牛但未检出松材线虫,另2株上的松材线虫垂直分布至全株(图3)。

11月以后,褐梗天牛部分幼虫侵入木质部,也有大量幼虫仍在皮下危害;5株黑松变色样树全株各个部位均有松材线虫的分布(图4)。

2.3 褐梗天牛成虫补充营养途径传播松材线虫可能性分析

2.3.1 不同饲养空间褐梗天牛的啃咬行为

褐梗天牛仅在空间局促的离心管和矿泉水瓶中有啃咬松针的行为,在空间较大的养虫笼内未发现有啃咬行为。供试的460头褐梗天牛中,仅有24头在离心管中有啃咬松针行为,比例仅为5.22%。

2.3.2 褐梗天牛对不同投饲植物的啃咬行为

单独使用刺槐叶片饲喂的10头褐梗天牛中,有2雄2雌对离心管中的刺槐叶片有啃咬行为。同时使用刺槐叶片和黑松枝条饲养的12头褐梗天牛中,有4雄1雌有啃咬行为,其中1头雄虫只啃咬松针,其他3头雄虫和1头雌虫都只啃咬刺槐叶片。可见,褐梗天牛对植物的啃咬行为只在胁迫的局促空间中才会出现,并且对啃咬的寄主专一性不强。

图1 褐梗天牛卵和松材线虫在黑松树干的垂直分布示意(2020年7月上旬)Fig.1 Vertical distribution of eggs of A.rusticus and PWN in the trunk of P.thunbergii (Early July 2020)

图2 标准株主干不同高度上松材线虫的数量分布(以5号样株为例,2020年7月上旬)Fig.2 Quantity distribution of PWN on different trunk heights of trees (Taking sample No.5 as an example,early July 2020)

图3 褐梗天牛初龄幼虫及松材线虫在黑松树干的垂直分布示意(2020年8月)Fig.3 Vertical distribution of the young larvae of A.rusticus and PWN in the trunk of P.thunbergii (August 2020)

图4 幼虫中后期褐梗天牛及松材线虫在黑松树干的垂直分布示意(2020年11月)Fig.4 Vertical distribution of themid-late larvae of A.rusticus and PWN in the trunk of P.thunbergii (November 2020)

2.4 褐梗天牛对寄主树生存状况的选择性

林间观察发现,褐梗天牛孵化后幼虫通常分散寻找树皮裂缝侵入。7月底,在健康(Ⅰ级)和感病早期(Ⅱ级)的黑松上未发现褐梗天牛幼虫侵入危害;在感病中期(Ⅲ级)黑松中,褐梗天牛侵入危害的有虫株率53%,侵入孔平均数量为1.50个/株;在感病末期(Ⅳ级)黑松中,褐梗天牛侵入的有虫株率高达83%,侵入孔平均数量为2.07个/株。说明褐梗天牛是典型的次期性害虫。

3 结论与建议

褐梗天牛在自然条件下携带松材线虫的概率极低。在山东省烟台市、威海市,辽宁省大连市、抚顺市获取的褐梗天牛成虫样本中,仅来自威海双岛林场的7头褐梗天牛成虫中检出松材线虫,检出率不超过0.82%(以混检样品总数计算),并且携带数量极低(1~6条/头),平均只有3.00条/头,这并不排除松材线虫黏附天牛虫体外的情况。其携带松材线虫的能力远低于具有传播松材线虫能力的媒介昆虫,如辽宁的云杉花墨天牛成虫携带松材线虫的平均数量为513.69条/头[17],浙江富阳的松墨天牛成虫携带松材线虫的平均数量为2 900条/头[24]。

褐梗天牛在自然条件下不会通过产卵途径传播松材线虫。无论是从检测有松材线虫的伐桩上羽化出的褐梗天牛新产的卵,还是野外随机采集的褐梗天牛卵均不携带松材线虫。林间观察发现,褐梗天牛通常将卵产在树干基部翘起的外层树皮下方,卵粒成簇,不伤及内层树皮,即使卵上附有松材线虫,松材线虫也无法侵入树体。假若卵表面附有自天牛成虫脱落的松材线虫,并随天牛幼虫孵化侵入韧皮部的伤口传入寄主体内,那么树干基部应可以较早分离到松材线虫,并且松材线虫在树体的转移分布应是自下而上。而本试验调查结果表明,在7—11月,松材线虫在树体的分布呈现自上而下转移的特点,国内许多研究结果也证实了这一规律[25-28],说明松材线虫是通过松墨天牛等媒介昆虫在林木冠层补充营养为主路径传播的。

褐梗天牛在自然条件下不会通过补充营养途径传播松材线虫。补充营养是昆虫维系生命和繁殖的必要条件[29-35],有些种类如松墨天牛、星天牛Anoplophorachinensis羽化后需要取食寄主植物的嫩枝,即补充营养,完成性成熟,才能产出有繁殖力的卵,并且补充营养和产卵交替进行[36-37]。研究资料表明,褐梗天牛在羽化时已经性成熟,不需补充营养即可交尾和产卵,并且卵也可以正常孵化[38]。可见,补充营养不是褐梗天牛繁殖的必然条件。那褐梗天牛是否为了维系生命需要去啃咬寄主植物呢?本试验结果表明,在自然条件下褐梗天牛没有啃咬松针和嫩枝的行为,只有少量褐梗天牛成虫有啃咬身边其他植物(如松针和刺槐叶)的行为,并且这种行为是在极为狭小的胁迫空间中才会发生,更为重要的是,对啃咬的植物对象也无专一性和选择性。

本研究表明,褐梗天牛对寄主树木的生存状况具有选择性,一般不危害健康树,只有树势衰弱后才会产卵危害,属于典型的次期性害虫。Ridley等也认为褐梗天牛不像松墨天牛那样在活树上取食或产卵,并推断褐梗天牛极不可能是松材线虫的媒介昆虫[39]。

综上可以明确,褐梗天牛在自然条件下携带松材线虫的概率极低,也不会通过啃咬松针或产卵传播松材线虫病。因此,在自然条件下褐梗天牛不会成为松材线虫病的传播媒介。在松材线虫病防治中,无需因褐梗天牛而采取挖根与粉碎伐桩等措施。如求稳妥,可在松材线虫病入侵早期的拔点除源区进行。

此外,在受松材线虫侵染前后的松林中,松墨天牛和褐梗天牛的种群数量有何变化规律?对褐梗天牛是否需要采取措施防治?有待深入研究。