《瓦莱塔原则》对我国历史城区更新的启示

——以粤博西侧箫笛文化艺术馆为例*

2022-02-03刘婧娟吝元杰

刘婧娟 ,郭 谦 ,吝元杰

引言

现代建筑的粗暴干预对历史城区的可持续发展造成了难以磨灭的恶劣影响。这一问题随着城市的发展建设而日益尖锐,甚至作为世界文化遗产地的维也纳历史中心也毫不例外1)[1]。作为历史城区保护新的国际共识性文件,《瓦莱塔原则》针对现阶段历史城区可持续发展的背景下,关联遗产保护与社会发展所面临的诸多新问题,提出适用于历史城区的更新原则和设计策略,为历史城区更新所面临的问题提供指导2)[2]。

1 基于《瓦莱塔原则》的设计思路——价值的延续

“当代建筑元素的引入必须尊重遗址地及其背景的各种价值。这能使城镇更加丰富,为城市的延续性价值带来生机”[3]。——《瓦莱塔原则》

1.1 价值

关于在历史城区更新过程中现代建筑引入这一问题,1987 年的《华盛顿宪章》曾强调了空间布局与周边环境协调的重要性3)[4],《瓦莱塔原则》则进一步指出,当代建筑元素的引入必须尊重遗址地及其背后的价值。同样是对场地环境的尊重,相较于《华盛顿宪章》而言,《瓦莱塔原则》中的“必须”凸显了尊重遗址的必要性;对于“价值”概念的引入则拓展了保护范围、丰富了保护意涵。非物质维度也是《瓦莱塔原则》最具创新性的要素之一,强调了非物质遗产的保存与物质环境的维护同等重要[5]。在历史城区面临变化而提出的首项干预标准价值之中,《瓦莱塔原则》明确指出“历史城镇和城区中的所有干预都必须尊重并参考其物质的和非物质的文化价值”[6]。

以价值为中心的历史保护理论与实践自李格尔4)(Alois Riegl,1858-1905)以来早已有之。它涉及了看待历史文化的观念,也包含了如何保存与诠释文化等诸多问题,因而随着时代的变迁、历史情境的演替而更迭[7]。同时也映射了过去数十年间历史保护实践的急剧变化。从早期聚焦于物质性特征的遗产保护,到《西安宣言》中对于非物质的关注5)[8],再到《瓦莱塔原则》中非物质遗存对于场所价值的非凡意义。国际宪章的的演进过程,反映了非物质文化遗产重要性的跃升,也是对文化遗产保护范围的延伸[9]。在《华盛顿宪章》中也曾提到精神元素是诠释历史特征不可或缺的一部分[10],但《瓦莱塔原则》对于价值的凸显则有效的囊括了表明历史特征的物质性要素和非物质性要素。以价值为中心的历史保护不局限于可视的建筑形态、肌理格局等物质特征,扩展了非物质性要素的场所价值。不可否认,抽象的价值必有其物质载体,但以价值为核心的保护实践能更精准地回应历史城区保护的本质问题,以应对不同的文化诠释和社会需求[7]。

1.2 延续性

《华盛顿宪章》肯定了与周边和谐的现代因素引入的积极作用,而《瓦莱塔原则》则明确指出当代元素恰当的引入能使城镇更加丰富,为城市的延续性价值带来生机。相比之下,《瓦莱塔原则》对现代建筑引入的积极作用愈发肯定,对于延续性的强调也突出了建筑实践与当下社会的关联。正如陆地对于《瓦莱塔原则》中"safeguarding"的词义辨析,它是《瓦莱塔原则》的起草者特意选用的一个术语,也是ICOMOS 所有英文版宪章级文件在标题中首次采用的术语,隐含着与“conservation”不同的保护对象、保护范围和保护措施的认识[1]。中文版将其译作维护,相对于保护而言,维护是一个动态的过程,隐含一种时间跨度的延伸,不止步于历史,而是拓展到当下、跨越到未来[11]。

以价值为核心的历史保护理念中非物质元素的拓展是保护范围的延伸,动态维护的延续趋势则是可持续性发展这一保护理念的扩充[12]。《瓦莱塔原则》中对于价值延续性的判断本质上是对历史、文化、保护深层读解后的整体呈现。以更加长远的眼光、更加整体的视角去认知历史文化遗产,将其与更广泛的社会需求相关联,向着一种可持续的城市发展模式转变。

2 项目背景

恩宁路位于广州荔湾区,在修建之时,道路两端分别为“恩洲村”与“宁溪村”,“恩宁路”由此而得名[13]。恩宁路是广州现存最完整的历史街区之一,因其偏安一隅,较少受到城市化建设与外来人口的影响,依旧保持着西关传统民居聚落的典型风貌[14]。商贸往来繁盛、民俗文化多元的恩宁路记录着西关老城的繁华过往。然而,历经迭代的发展建设,街道逐渐败落,商贸文化与民俗传统日渐式微,恩宁路的历史空间格局也日益碎片化,亟待挽救和修补(图1)[15]。至此,恩宁路历史文化街区的复兴已是刻不容缓的选择。

图1 建设前场地环境

2016 年由万科集团建设完成的永庆坊一期社区改造虽褒贬不一,但总体而言已取得恩宁路历史街区更新改造的阶段性成果。2018 年,恩宁路永庆坊二期的更新改造也开始逐步推进,粤博西侧箫笛文化艺术馆项目(以下简称 粤博西)正是其更新改造的一环。该馆总建筑面积为650m2,主要功能为非遗文化展览及箫笛大师工作室。基地位于恩宁路主街东北侧的里巷之中,并非主要的临街风貌展示界面,却也能在主街的缝隙中瞥见巷道内部风光。粤博西周边建筑环境较为复杂,东北侧紧邻传统园林式布局的粤剧艺术博物馆,西南侧则被西关常见的岭南传统骑楼式民居环绕,传统民居以三、四层的建筑体量为主,平屋顶和坡屋面相结合错落有致,整体形成以小尺度体量簇拥而成的高密度街区肌理。因产权问题,建设场地中央保留有一栋4 层高的民居,粤博西需绕保留建筑而建,整体呈半包围形态,建筑用地相对局促。

作为恩宁路历史文化街区的一部分,场地本就是历史长河中的时间沉淀,包裹在传统西关民居之中,更是与市井烟火紧密交织。西关的繁华景象早已远去,现代文明大刀阔斧的建设褪去了恩宁路历史文化街区昔日的荣光。在可持续发展背景下,环绕着传统市井生活与当代岭南园林的粤博西如何留存深厚的历史文化传统,接续当代生活便是本项目所面临的主要问题。历史文化的留存需把握文化本质,当代生活的接续则要贴近市井生活。

以价值为中心的保护实践能更为深入地触及历史文化的多重本质,对于价值的有效提取有助于对历史文化的深刻诠释与进一步留存;延续则是将历史城区进行时间维度的拓展,也是对历史街区当代社会价值的挖掘。因此,粤博西以价值延续为依据去把握历史文化的本质、接续当代市井生活,为历史城区的延续性价值带来生机。

3 价值的提取

恩宁路历史街区是西关老城繁华过往的物质留存,也承载了西关人日常生活的集体记忆。丰厚且庞杂的历史信息蕴含其间,容易使人模糊焦点,难以提取其核心价值。因此,针对价值有效提取这一问题,粤博西项目从恩宁路片区的历史发展脉络和场所环境特征着手,系统剖析历史空间格局的内涵、深入挖掘当下场所环境的意义,提取出历史空间格局的整体性、宅园共生的历史图景等核心价值要素,为后续价值的延续作铺垫,有助于历史文化的深刻诠释与进一步留存。

3.1 历史空间格局的整体性

广州旧城依傍珠江水系、水网密集交通便利,自公元8 世纪起已是海上丝绸之路的重要节点,到18 世纪时更是清政府对外贸易的唯一窗口。而西关地处于商贸往来的中心地带,外有珠江面阔水深、内有河渠交错纵横,航道的深入通达为西关商贸繁盛奠定了物质基础[14]。彼时,各地商人齐聚西关,商贸往来盛极一时,各大行商巨贾纷纷傍水建宅兴业,形成了西关繁华的商业景象。具有浓厚西关特色的恩宁路历史街区正是在此环境下孕育而生,承载了老一辈西关人的生活记忆。由于沿河涌自下而上的迭代发展模式,西关地区的路网相较于广州其他城区而言更为自由,整体呈现出曲线状、朝向不一的特点。以商贸经济发展驱动的区域建设促成了该地区窄面宽、大进深、线状排列的高密度街区布局模式,连续的骑楼空间在适应气候的同时也保证了连续的商业体验。

时至今日,沿河涌发展而来蜿蜒的街巷布局留存完好,因商贸发展促成的高密度商住一体的空间格局也延续至今。总体而言,恩宁路历史街区是广州千年商贸古城发展历史的一个缩影,其传统的街道、巷里脉络、建筑风貌构成的历史空间格局,见证了此地生活的演变,也反映了广州特定历史时期的城市发展模式。

3.2 宅园共生的历史图景

恩宁路所处的西关片区,自公元10 世纪起至近代有着近千年的造园历史。远可追溯至唐代“荔园”和南汉的皇家御用园林;近可探查到由于18 世纪后期至20 世纪初期商贸的繁盛,往来行商为满足其日常休闲、商务社交需求而兴建的大批行商园林。近代以来,随着商贸的式微,西关片区的行商园林逐渐隐没于街巷之中。虽有诸如小画舫斋的园林遗存,但彼时宅园共生的蓬勃景象已不复存在。毗邻粤博西东北侧,于2016 年落成的粤剧艺术博物馆,自建成以来逐步融入当地居民生活,与周边的历史场景要素相融,共同形成了难以分割的文化景观,其独特的园林形式也是对恩宁路片区历史拼图缺失的补充。

而今,恩宁路片区市井烟火依旧,园林景观如故,宅园相伴共生的空间图景得以再现。总而言之,园林对于此地意义非凡,宅园共生的景象更是其商贸繁盛的历史背景之下所孕育的独特空间图景,反映了西关片区商贸文化最繁盛时期的社会生活片段,是恩宁路片区特殊时期的历史发展见证。

4 价值的延续

基于上述对恩宁路片区历史发展脉络、场地环境特征的分析梳理构建出历史空间格局、宅园共生的历史图景等价值要素。针对价值如何延续这一问题,粤博西项目将从历史空间格局的织补、垂直园林的对话和非物质遗产的活化等三个方面,对话历史、回应场所与社会生活,以寻求恩宁路历史街区的延续性价值。

4.1 历史空间格局的织补

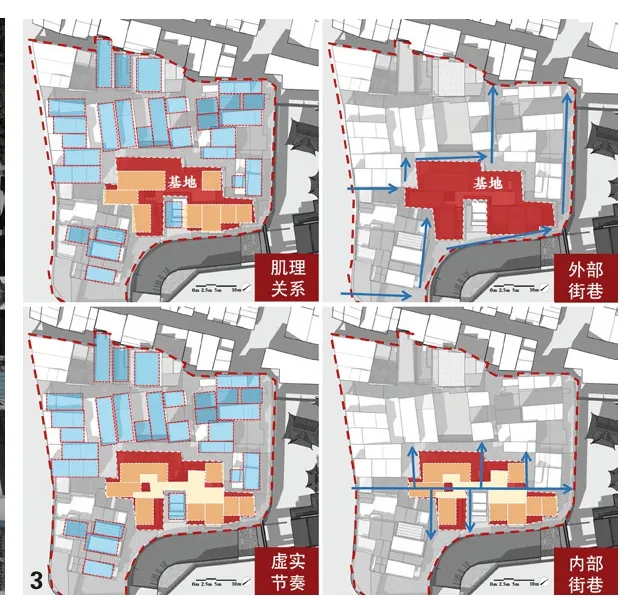

历史空间格局的织补是指在场地的空缺之上以修补缝合的方式,使新建建筑融入历史环境之中。恩宁路其历史价值正是在于,区域的商贸集聚结合当地自然环境特征而形成延续至今的小尺度、高密度聚居的整体历史空间格局。它见证了此地生活的演变,也是广州特定城市发展模式所催生的群落空间关系的物质呈现。粤博西采用历史空间格局织补的设计策略,以延续原有的街巷尺度、空间节奏和场所氛围的方式(图2),缓解恩宁路片区历史空间格局碎片化的困境,保证历史空间格局的整体性,以此达到恩宁路片区历史价值延续的目的。

图2 粤博西侧箫笛文化艺术馆鸟瞰

首先在场地外围的巷道空间里,依据原有街巷尺度、进退关系调整建筑轮廓,以适应不同的空间界面(图3)。其次,就建筑自身界面而言,一方面通过小尺度“细胞”单体串联的方式去化解建筑体量;另一方面以平坡结合的方式与周边民居的屋面肌理产生共鸣(图3)。在立面上通过竖向体量的拆分,协调与保留建筑及周边民居的尺度关系,同时以现代元素与传统民居形成新旧对照。“细胞”单体的比例关系通过对周边传统民居开间、进深的尺度摹写,各个界面之间虚实节奏与传统街巷相互应和(图3),灰色抹灰墙面矗立在历史街区之中也毫不违和。再者,之于建筑内部的空间格局,将细胞单体相互串联的“空中折巷”贯穿场地南北(图4)。底层架空区域退让出的场地内部巷道与周边巷道相互串联,与传统骑楼连续的空间体验如出一辙,保证了内外巷道的通达,疏通了毛细血管般的街巷脉络。由南边的临街巷道入口向里望去(图5),顶层的彩色玻璃格窗映入眼帘,色彩窗格的搭配是对岭南传统满洲窗的现代转译,为内部巷道注入色彩的同时也吸引了主街人流。南北通透的底层巷道延续了恩宁路的街巷感,结合地面条状铺装一并将游人往巷道深处引去。底层架空的折巷弱化了建筑的内外边界,“细胞”单体簇拥其间,似与周边民居一同经历了过往的年岁,一并融入街巷错落有致的空间格局之中。无论是从临街小巷缓入,亦或环绕四周漫步,游人均可感知到连续而似曾相识的街道尺度与空间氛围。经由此折巷可通向各层房间与室外休憩平台,游走其间,与原场地保留的建筑及周边民居形成的空间关系同过往并无二致,往昔邻里间紧密交织的场所氛围油然而生。由此形成的建筑空间格局与历史环境的空间结构相协调,是对日益碎片化的历史空间格局织补与缝合。

图3 设计构思

图4 空中折巷

图5 街巷入口

4.2 垂直园林的营造

粤剧艺术博物馆再现宅园共生的历史图景,是恩宁路片区发展历史的见证。居于两者之间的粤博西新建项目也需考虑两方力量的平衡。在用地相对紧凑的高密度历史街区之中,如何在满足功能需求的同时置入开放舒适的公共空间以饱览多样的城市景观,与毗邻的粤博对话。针对这一问题,粤博西采用了垂直园林营造的设计策略,以垂直空间的拓展、借景、小中见大等方式与毗邻的粤剧艺术博物馆产生空间共鸣,使宅园共生的历史图景得以更好地延续(图6)。

图6 西南鸟瞰

首先是垂直空间的拓展,在局促的场地之中释放多样的景观平台,以供游人饱览多样的城市景观。小至“空中折巷”窥得的景观缝隙(图7 上),中有观景平台看到的景观片段(图7 中),大到开敞屋面获取的景观全貌(图7 下)。公共空间在建筑中叠合生长,由小到大错落有致,组成了具有多元尺度的景观系统,丰富了观景体验。此外,景观视野的通达也减少了被高密度民居环绕的闭塞感。其次是多方借景,虽然方寸之地难容庭园之大,但通过空间的收放开合、取景朝向的变化,亦可有园林步移景异的游观体验。在首层漫步街巷感受市井氛围;于二、三层多向对话周边环境,有西南方的邻家民舍与街巷生活、北面粤剧艺术博物馆的园林景观以及东向远眺的城区高楼;及至屋顶天台,可纵情饱览周边的城市景观与粤博的园林景致。随着高度的上升,粤剧艺术博物馆的全貌逐渐展现,从片段的截取到全景的展现(图8),空间感受也愈发豁然。再者是通过以小见大的园林处理方式放大空间效果。站在北侧底层入口朝巷道深处望去,两侧街巷中渗进来的光线与尽段隐约的竹林一同将原本昏暗的巷道点亮。整体空间序列呈现出虚实交替与明暗相间的节奏变化。光影的叠合与视线穿越的空间场景及人物活动的叠加,丰富了整体的空间感知。空间中各处的视觉片段在人的感知中被串联为完整的空间体验,紧凑的街巷尺度也因而在感知中被放大。

图7 景观系统

此外,恩宁路片区蕴涵着多个非物质文化因子,汇集诸如广绣、广彩、打铜等各种传统民间工艺,容汇粤剧观演、茶楼酒肆等多项民俗文化活动。西关地区依托其航运通达的区位优势与一口通商的政策便利,形成了西关独特的市井生活氛围。临水茶楼中的唱戏声,街边铜铺的叫卖声,居民日常游逛的惬意场景,共同构成了荔湾涌独特的生活图景,是西关生活中最为动人的民俗文化景观和市井生活记忆。随着商贸文化的衰微、原有居民的迁移,市井生活氛围逐渐消散,民俗文化传统日渐凋敝。粤博西正是依照恩宁路的非物质文化特色,复兴恩宁路非物质文化传统,而打造的非物质文化街区中的一环(图9、10)。作为箫笛文化艺术馆,在其中设置了大师工作室、展厅和商铺。以大师工作室为依托,营造传统文化氛围,推动非物质文化的历史传承;相关商铺可以让游客、市民参与其中,增加其参与度和互动性,发挥其社会效益与经济价值(图11);其中设置的展厅也有助于非物质文化的普及和深度阐释(图12)。与此同时,作为箫笛文化艺术馆的粤博西,以立体园林的空间形态让非物质文化更好地融入社区,是对于恩宁路历史街区民俗文化的功能性补充。与作为粤剧艺术载体的粤剧艺术博物馆,一并为西关片区的非物质文化遗产传承而助力,促成非物质文化遗产的集群效应以复兴恩宁路的民俗文化传统、激发街区市井活力。如《瓦莱塔原则》所言,“历史城区的保护需要确定并保存支撑场所身份认同和精神的各种非物质元素,因为它们有助于决定地区的特征及其精神”[3](图13、14)。

图9 东北鸟瞰

图10 街巷入口鸟瞰

图11 东南角透视

图12 景观平台

图13 室内展示空间

结语

具有深厚文化底蕴的恩宁路片区是历史空间的物质沉淀,也是老一辈西关人日常生活的记忆载体。针对恩宁路历史街区的复兴,织补现有历史空间格局、延续当代城市生活是其关键。粤博西作为历史城区更新的实践项目,从恩宁路历史发展脉络与场地环境特征中提取价值,采用价值延续的设计思路深入地触及了历史文化的多重本质。以织补历史空间格局的方式保证其完整性,以垂直园林营造的方式延续宅园共生的历史图景,以非物质文化遗产工坊的方式作为历史街区的功能性补充,去激发传统民俗文化的市井活力,实现非物质文化遗产活化传承。

正如考古学家玛利亚鲁斯·斯坦加内里(Marialuce Stanganelli)所言,当空间与时间的相互关系在人的记忆中得到固化,城市空间就获得了意义[5]。历史城区的维护是记忆载体的历史留存,也是其所承载的文化脉络与精神传统的当代延续。历史环境中的建筑实践应以更加长远的眼光、更加整体的视角去认知历史文化遗产,将其与更广泛的社会需求相关联,为城市的延续性价值带来生机[16,17]。

图14 休闲平台

致谢:创作团队:华南理工大学历史环境保护与更新研究所:郭谦,吝元杰,刘婧娟,肖磊;合作单位:广东省建筑设计研究院国际中心(IDC),源计划(建筑)工作室;业主单位:广州万科。

图片来源

图 1,2 来自网站:https://www.altizure.cn/project-model?pid=5ad8911580839079c45126db,版权方:方舆丈量。

其余图片均来自华南理工大学历史环境保护更新研究所。

注释

1)在2002 年维也纳市政度筹划的维也纳中央车站项目规划方案中,庞大的建筑体量与违和的高度冲击着维也纳历史中心,损害了整个遗产地视觉的完整性,引发了世界遗产委员会的强烈不满。

2)经过对历史城区保护方法及关注问题的一系列反思、探讨,ICOMOS-ClVVIH 于2007 年,决定为应对不断变化的世界中保护历史城市和城区中出现的一系列问题制订一个新宪章。2011 年11 月ICOMOS 第17 届全体大会通过了这一新的宪章,即《关于历史城市、城镇和城区的维护与管理的瓦莱塔原则》,简称为《瓦莱塔原则》。

3)国际古迹遗址理事会全体大会第八届会议于1987 年10 月在华盛顿通过了《华盛顿宪章》。在其中指出:当需要修建新建筑物或对现有建筑物改建时,应该尊重现有的空间布局,特别是在规模和地段大小方面。与周围环境和谐的现代因素的引入不应受到打击,因为,这些特征能为这一地区增添光彩。

4)李格尔(Alois Riegl,1858-1905)19 世纪末20 世纪初奥地利著名艺术史家,维也纳艺术史学派的主要代表,现代西方艺术史的奠基人之一。在20 世纪初,艺术史学家阿洛斯·李格尔就通过其年代价值、历史价值、使用价值以及新物价值的框架体系,对遗产价值的多样性进行过全面而明确的阐述。

5)国际古迹遗址理事会第15 届大会于2005 年10 月21 日在西安通过《西安宣言》。在其中曾指出“周边环境还包括与自然环境之间的相互关系;所有过去和现在的人类社会和精神实践、习俗、传统的认知或活动、创造并形成了周边环境空间中的其他形式的非物质文化遗产,以及当前活跃发展的文化、社会、经济氛围”。