未来8年我国商用车关键零部件10 大领域政策取向(中)

2022-02-02肖献法张奉勇

肖献法 张奉勇 | 文

(接上期)

5 商用车之传动系统:强化汽车等装备动力传动系统研发,优先发展自动变速器等核心零部件,突破先进变速器等关键技术

我国已经出台的涉及未来发展的政策及规划中,直接谈到商用车传动系统及其关键部件的只有以下几个。

◇2017年4月6日,工信部、发改委、科技部联合印发的《汽车产业中长期发展规划(2017—2025年)》在“(三)规划目标”之“关键技术取得重大突破”中提出:“动力系统、高效传动系统、汽车电子等节能技术达到国际先进水平。”

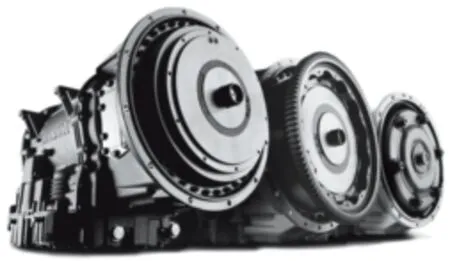

图5-1 近期出台的“十四五”及未来8年乃至更长时期的政策及规划中,对传动系统的要求,仅具体提及“自动变速器”一种部件。自动变速器,确实是我国汽车乃至商用车传动系统产业中最薄弱的核心部件。目前我国高端商用车用自动变速器对国外品牌的依赖程度还很高,包括整机以及电控部分。图A 为中国重汽研发生产的HW AMT 自动变速器(可搭配无忧换挡系统),其电控部分和缓速器仍采用国外品牌部件;图B 为ZF TraXon(AMT)自动变速器(带缓速器);图C 为艾里逊2000、3000、4000 系列自动变速器(AT)

该《规划》在“三、重点任务”之“(二)强化基础能力,贯通产业链条体系”之“1.夯实零部件配套体系”中提出:“依托工业强基工程,集中优势资源优先发展自动变速器、发动机电控系统等核心关键零部件,重点突破通用化、模块化等瓶颈问题。”接着在“专栏2:关键零部件重点突破工程”具体提出:“针对产业短板,支持优势企业开展政产学研用联合攻关,重点突破动力电池、车用传感器、车载芯片、电控系统、轻量化材料等工程化、产业化瓶颈,鼓励发展模块化供货等先进模式以及高附加值、知识密集型等高端零部件。”

该《规划》在“三、重点任务”之“(三)突破重点领域,引领产业转型升级”之“3.节能汽车”中提出:“推动先进燃油汽车、混合动力汽车和替代燃料汽车研发,突破整车轻量化、混合动力、高效内燃机、先进变速器、怠速启停、先进电子电器、空气动力学优化、尾气处理装置等关键技术。”

◇2019年9月14日,中共中央、国务院印发的 《交通强国建设纲要》在“五、科技创新富有活力、智慧引领”之“(一)强化前沿关键科技研发”中提出:“瞄准新一代信息技术、人工智能、智能制造、新材料、新能源等世界科技前沿,加强对可能引发交通产业变革的前瞻性、颠覆性技术研究。强化汽车、民用飞行器、船舶等装备动力传动系统研发,突破高效率、大推力/大功率发动机装备设备关键技术。”

◇2022年1月24日,交通运输部、科技部发布的《交通领域科技创新中长期发展规划纲要(2021-2035年)》在“四、主要任务”之“(二)提升交通装备关键技术自主化水平”之“加快载运装备技术升级”中提出:“强化汽车、……等装备动力传动系统攻关,突破高效率、大推力/大功率发动机关键技术,研发……、车规级芯片等核心零部件。”

◇2022年7月21日,国务院安委办印发的《“十四五”全国道路交通安全规划》在“六、强化车辆本质安全和运行安全”之“(二)进一步提升重点车辆安全性能”中提出(摘选):“重型货车全面普及缓速器等安全装置。”

笔者简析:近期出台的“十四五”及涉及更长时期的政策及规划中,对传动系统的要求,叙述的内容很少,要么较笼统地提及“传动系统”,要么只具体提及“自动变速器”;对悬架系统则好像只字未提。其实,对于商用车的传动系统以及悬架系统,我国汽车产业仍均存在不少短板。

图5-3 轮端驱动技术已经在电动低地板城市客车上得到应用。图中A 为应用于电驱动低地板城市客车的采埃孚轮边门式电驱动后驱动桥(AxTrax AVE 130 低地板电驱动桥),图中B 为应用于内燃机低地板城市客车的采埃孚门式后驱动桥(ZF AV132 低地板车桥),前者属于轮端驱动,后者属于中央驱动,两者区别一目了然

1.控制柜;2.柴油机发电机组;3.电阻栅;4.电驱动轮;5.冷却系统;6.后桥壳(里面没有差速器和半轴)。A.采用轮毂驱动的电传动矿用汽车之动力传动系统基本构成图

图5-2 轮毂驱动技术早已在电传动矿用车辆上得到应用,但这种矿用车辆并不是“新能源汽车”范畴,而是采用柴油机发电,再将电输送给轮端电机。图中A 为采用轮毂驱动的电传动矿用汽车之动力传动系统基本构成图;B 为其轮毂驱动系统组成,电机位于轮辋之内(被轮辋包围),与轮毂组合在一起(本图均转自《商用汽车图文集成》一书)

传动系统是商用车的关键部件,泛指从内燃机(或电机)动力输出端到驱动轮之间的所有传动部件的统称。笔者以为,目前按照内燃机(/电动机)动力输出点到车轮之间的传输路径可分为2 大类别:中央驱动和轮边驱动;两者的主要区别在于,轮端驱动没有传动轴、主减速器、差速器、半轴,但可能拥有桥壳(非独立悬架)或桥架(非独立悬架)或扭力梁(半独立悬架,用于轻型汽车)或拖曳臂(独立/非独立悬架)——作为导向及支撑部件。

(1)中央驱动:作为最传统的驱动技术,广泛适用于内燃机汽车(含混动)和电驱动汽车,其又分为中央前驱动和中央后驱动。

对于后轮驱动的车辆而言(与刚才说的中央后驱动不是一个概念),内燃机(/电动机)的动力输出点位于驾驶室附近的,属于中央前驱动,其传动系统包括变速器、分动器(部分车型)、传动轴、车桥(含桥壳、主减速器、差速器、半轴、轮毂等)等关键部件;动力输出点位于后驱动桥上的属于中央后驱动。

中央后驱动相比中央前驱动,只是少了一根传动轴(可分段)及相关连接件。目前绝大多数的内燃机商用车、油/气/甲醇-电混动商用车,以及绝大部分电驱动商用车(包括纯电、氢电),以采用后轮驱动+“中央前驱动”为主;少数采用后轮驱动+“中央后驱动”;少量采用其他驱动路线。

就目前而言,我国内燃机商用车传动系统部件中,手动变速器、手动分动器、各吨位车桥等部件,已相对成熟并可满足市场需求;但用于高端卡车、中高端客车的自动变速器,以及缓速器,仍主要依赖国外品牌(包括本地化生产),如采埃孚的自动变速器及缓速器、艾里逊的自动变速器及缓速器、福伊特的自动变速器及缓速器等;部分自主国产自动变速器主要应用于中端商用车,产量小,且其中部分电子部件仍有赖于国外配套件(如采埃孚旗下的威伯科等)。

其中,采取“中央前驱动”的电驱动商用车的传动系统所使用的变速器,基本属于自动变速器(AMT),或因结构比较简单,国产货也可基本满足需要;而采取“中央后驱动”的电驱动商用车的传动系统,由于电机与后驱动桥集成在一起,没有变速器(AMT)和传动轴(如图5-4)。

图5-4 中央后电驱动桥(电机与车桥一体化)适合高速、低速行驶车辆。图为2021年12月30日中国重汽集团2022年云商务大会期间展出的3 ~16 t 级集成式电驱动桥之一(电控气动式操纵)——属于中央后电驱动桥

(2)轮边驱动:又包括轮端驱动和轮毂驱动,均适用于电驱动车辆。轮端驱动的电机一般位于车轮内端,已应用于低地板城市客车等车型;轮毂驱动的电机集成在车轮的轮辋内,又称车轮内装电机技术,已经用于电传动矿用车辆等车型。

可以说,在电驱动商用车领域(含纯电、氢电),包括中央驱动(中央前驱动/中央后驱动)和轮边驱动(轮端驱动/轮毂驱动)2 大类4 小类传动技术路线,各有特点和适用场景。

就目前而言,轮边驱动相比中央驱动,由于大幅减少了传动系统的零部件数量,而降低了自重,提高了整车传动效率,也使得客车、卡车底盘(整体/局部)布置得到优化并有利于降低客厢/货箱(厢)重心、扩展客厢/货箱(厢)容量,其优点还是很大的;但同时作为将动力与传动系统进行高度集成化的技术,由于明显增加了簧下质量,对整车的加速性、操控性和节能性带来不利影响,所以不适合高速行驶车辆,但比较适合非公路领域的矿用车辆(其应用历史已经很久),以及在城市行驶的公交车辆(近些年随着电动化发展而得到应用)。

相比之下,中央驱动则既适合高速行驶、也适合低速行驶,这应该是公路商用车电动化的一个方向;但由于明显扩大了传统差速器处的外部体积(一般向前/后及上方扩展),可能会对该处车桥上方及周边原来部件的布置带来一定影响,抑或需要重新布置。

上述中,集成了轮端(电)驱动技术的门式车桥,在国内商用车领域的应用已经有很长一段时间,但产品及技术对国外品牌的依赖度还很高,如采埃孚的技术及产品;国内企业自主开发的中央后电驱动技术及产品,则是近年才出现,如中国重汽2021年12月30日云商务大会期间展出的3 ~16 t级集成式电驱动桥 (电控气动式操纵)即属于中央后电驱动桥。

(注1:缓速器虽然大都由变速器生产企业制造,但在功能上属于辅助制动部件,所以本文会在“商用车之安全系统”中对它进一步介绍。)

(注2:轮毂与车轮不是一回事,轮毂属于传动系统,车轮属于行走系统,常有人把车轮误称为轮毂(如铝轮毂))。

6.商用车之安全系统:进一步提升重点车辆安全性能,推进客货运车辆辅助安全、主被动安全标准升级(如:重型货车装备车道偏离预警系统(LDW)和车辆前向碰撞预警系统(FCW)、全面普及缓速器等安全装置;“两客一危”等重点车型安装酒精锁,等)

已经出台的涉及“十四五”乃至更长时期汽车行业发展的政策及规划中,谈到的主要是节能减排、绿色低碳、新能源汽车、智能网联汽车等内容,而直接谈到汽车乃至商用车安全性及其安全部件发展的政策及规划很少,这多少有点欠缺。迄今涉及安全性及安全部件最多也是最专业的只有《“十四五”全国道路交通安全规划》。

◇2022年7月21日,国务院安委办印发的《“十四五”全国道路交通安全规划》在“六、强化车辆本质安全和运行安全”之“(二)进一步提升重点车辆安全性能”中提出(序号系笔者所加):

(1)强化标准引领,修订机动车运行安全国家标准,研究制定经营性机动车运营安全国家标准,推进客货运车辆辅助安全、主被动安全标准升级。

(2)提升载客汽车安全要求,提升客运车辆阻燃性能水平,提高客运车辆安全逃生要求;提升车高≥1 850 mm 的小微型普通客车、面包车安全性能,减少非法改装和超载空间;实行公路客运、旅游客运车辆全环节、全链条安全管理,鼓励地方政府实施在用大中型客车安全性提升行动,依法推动不符合车辆安全技术条件要求、达到报废标准的卧铺客车、57 座以上大客车等退出市场,推动客运车辆安装乘员不系安全带报警装置。

(3)提升载货汽车安全要求,推动重型货车严格按照相关标准装备车道偏离预警系统和车辆前向碰撞预警系统,严格自卸半挂车、平板式清障车等违规情形较多车型的安全技术规范,提升轻型货车被动安全性能,制定实施载货车辆货物装载与栓固国家标准,提高常压液体危险货物罐式车辆罐体防撞、防漏性能,推动低平板挂车退出散货运输市场,推动在用重型货车安装右侧盲区消除预警装置等安全装置。

(4)提高客货运车辆主被动安全装置装备率,推广应用智能视频监控报警技术,重型货车全面普及缓速器等安全装置,加强中置轴挂车列车、双挂汽车列车等新型汽车列车车型运行安全研究,探索驾驶行为动态监测装置等辅助安全装置应用,研究在“两客一危”、货车等重点车型安装应用酒精锁。提升新能源汽车安全要求,构建新能源汽车运行安全性检验技术及装备体系,强化新能源汽车运行安全性检验和监管,严格规范远程升级要求,保障车辆行驶安全性。

该《规划》在“六、强化车辆本质安全和运行安全”之“(四)建立健全新技术新业态安全监管体系”中提出(选摘,序号系笔者所加):

(1)开展智能网联汽车运行安全特性研究,以及融入现有道路交通系统的法律法规、技术标准适应性研究,……构建智能网联汽车运行安全性检验技术及标准体系,保障上公共道路测试及示范应用车辆的运行安全。

(2)研发智能网联汽车道路交通违法违规行为取证装备,制定智能网联汽车、新能源汽车安全事故调查分析标准。

(3)构建智能网联汽车产品准入、运行安全性检验技术及标准体系,保障公共道路测试、示范应用等车辆的运行安全。

(4)实现智能网联汽车的可信身份认证和运行安全监测评估、事故后追溯,支持汽车准入管理。

《规划》在“六、强化车辆本质安全和运行安全”后面附加了一个“专栏5 重点车辆安全性提升工程”(如表2),分别针对客货运输车辆、新能源汽车、智能网联汽车的安全性提升,制定了工程内容及目标。

表2 “专栏5 重点车辆安全性提升工程”

笔者简析1:《“十四五”全国道路交通安全规划》对机动车安全技术的应用、机动车生产及产品上市流程的管理、对机动车应用过程的管理,即“人、车、行”各个方面,均提出了一系列要求,涉及面宽泛,也很具体、很专业。本文重点关注《规划》对机动车安全技术应用的新要求。

《规划》在对机动车乃至汽车相关领域的一系列安全技术要求中,除了共性要求外,对商用车相关领域的要求(条款)可以说是最多的,具体涉及到对客车、卡车、挂车(列车)、部分专用汽车等“重点车辆”;而新能源汽车、智能网联汽车(含辅助驾驶、自动驾驶)作为近年来的新生事物,《规划》对其运行安全技术也单独提出了一系列规划和要求。

《规划》的级别高于各部委发布的“十四五”规划,将会指导各部委包括工信部、交通运输部、公安部等相关部门贯彻落实,是“十四五”期间我国汽车乃至商用车行业必须贯彻执行的重要的纲领性文件之一,其贯彻实施也必将使得我国商用车的安全技术水平与安全行驶性能迈上新的台阶。

图6-2 《“十四五”全国道路交通安全规划》在机动车安全装备采用上,提出了一系列新要求(见本文表2),有的是要求装备新的安全装备,有的是扩大采用安全装备的使用范围。而且这些新的要求主要是针对事故致损较大的大型客车、中重型卡车及挂车(列车),还有部分专用汽车等“重点车辆”

笔者简析2:商用车的安全系统(部件)是保障商用车安全运行的基本保障,也是提升整车安全运行能力的重要路径;它可分为主动安全和被动安全,其中主动安全系统是可以直接施加给商用车底盘与商用车操控系统的,而被动安全系统则是为了将交通事故的损失降到最低而设置的,对底盘系统与整车操控系统不施加直接影响。

前者诸如自动紧急制动系统、车道保持系统、轮胎爆胎应急防护装置、缓速器等,后者诸如安全带、安全气囊、吸能式转向管柱、吸能式车身等。这些系统,有的已成为强制性法规的要求,有的还不是强制性法规的要求;有的已经成为标配(主要是强制性要求),有的还不是标配(主要是非强制性要求)。非强制性的安全部件,目前其装车率大部分还很低,而要提高它们的装车率还需要各方面加强研究、实践和论证,这也是各方面当前及未来提升商用车安全的重点工作之一,包括技术的进步、认识的进步、法规的进步。

笔者简析3:《“十四五”全国道路交通安全规划》提出:“强化标准引领,修订机动车运行安全国家标准,研究制定经营性机动车运营安全国家标准,推进客货运车辆辅助安全、主被动安全标准升级。”意即,一要继续修订GB 7258《机动车运行安全技术条件》;二要研究制定经营性机动车(客货)运营安全国家标准(目前已有行业标准,见表3——笔者注),来推进客货运车辆辅助安全、主被动安全标准升级。这2 点,都值得行业密切关注。

那么,有哪些安全技术已成为当前或未来将成为商用车行业引导采用或必须采用的呢?引导采用的部分将由推荐性标准(如工信部、交通运输部的标准)、行业规划和市场来决定;必须采用的安全技术,将由强制性标准来确定。而且,由推荐性标准、行业规划和市场来引导采用的安全技术,往往是发展到强制性标准要求的基础。

目前与商用车安全技术高度相关的标准,主要有4个——3个行业标准(推荐性)、1个国家标准(强制性)。3个行业标准是:JT/T 1094-2016《营运客车安全技术条件》(首发)、J T/T 1178.1-2018《营运货车安全技术条件 第1 部分:载货汽车》(首发)、JT/T 1178.2-2019《营运货车安全技术条件 第2 部分:牵引车辆与挂车》(首发),1个国家标准是:GB 7258-2017《机动车运行安全技术条件》。

表3 示出了近3 版GB 7258 提出装备的主要安全与辅助驾驶系统,以及“十四五”期间可能修订的GB 7258将可能确定的安全与辅助驾驶系统——主要依据是:《“十四五”全国道路交通安全规划》和已经发布的有关推荐性标准等。

表3 近3 版GB 7258 提出装备的主要安全与辅助驾驶系统及下一版本相关动向

(续表3)

笔者简析4:智能网联汽车发展包括了辅助驾驶(相当于L2 级) 和自动驾驶(包括L4、L5)2个步骤,其中辅助驾驶系统已经在国产高端商用车上得到应用,包括:自适应巡航系统(ACC),坡起辅助系统 (HSA),电子稳定性控制系统(ESC),车道偏离预警系统(LDWS)、车辆前向碰撞预警系统(FCW)乃至车道保持辅助系统(L K AS)、自动紧急制动系统(AEBS),轮胎气压报警装置(TPMS)乃至轮胎爆胎应急防护装置等,它们作为辅助驾驶功能,使车辆达到L2 级驾驶水平,其作用有的提升了车辆行驶的安全性,有的提升了驾驶舒适性,有的二者兼有。但这些辅助驾驶系统,是否都能够给车辆运行安全(及舒适性)带来积极作用而不会带来不利(负)作用(那怕是对于部分驾驶群体/部分应用场景),目前有些还没有得出可靠结论,也或因此,强制性的GB 7258-2017 以及引导性的《“十四五”全国道路交通安全规划》对于上述辅助驾驶系统(不限于)仍只是分别引入或提出了一部分,其他的则还需进一步实践和验证。

笔者简析5:辅助制动装置指的是辅助汽车减速的装置;加装辅助制动装置可以减轻行车制动器的负担,保证安全行驶和降低油耗。综合有关政策法规及行业习惯,至少近20年来在国内大型商用车辆上推广采用的辅助制动装置,一般理解为包括缓速器和发动机缓速装置2大类。其中:发动机缓速装置(又有多种)作为基于内燃机开发的附加装置和有赖于内燃机运转的额外功能(有附加零件),可不被称为“缓速器”;缓速器可单独定义为那种可独立运转、其辅助制动效能能够与制动需求相适应的机器,目前主要包括液力缓速器、电涡流缓速器。

(1)缓速器与发动机缓速装置有明显区别。

发动机缓速装置,不论哪一种,对于部分道路场景和较低的车速,都存在制动效能上的局限性,而且其总体制动能量相比专门的缓速器也普遍较低;其优点是,相比缓速器的价格低很多(成本或几千元),而且也能满足目前法规在“装备”上的要求(可用)。而专门设计的缓速器,对道路场景和车速基本是不挑剔的,制动能量也比发动机缓速装置普遍高,唯一缺点是:价格较贵(或在1万~2万元)。商用车可不必装备)中,除了高等级大型客车(车长L>9 m)和高端重卡(总质量M ≥14 t)装备专门的缓速器(主要基于产品定位和市场需求)外,其他中低档大型客车和中低端重卡基本仍都采用发动机缓速装置。

图6-4 《“十四五”全国道路交通安全规划》对智能网联汽车、新能源汽车的安全运行虽也提出了专项要求,但仅涉及到它们的检测/测试、监管等方面,而极少谈到应装备什么安全技术装备。这可以理解为,这2类车型的安全技术装备在很大程度上仍可以使用传统汽车使用的安全技术装备,但有的还需要针对性开发 。图中A 为2019年展示的安凯12 m 氢燃料电池客车(在公交工况下,加满氢时间不超过10 min,续驶里程500 km以上);B为2020年展示的搭载宏景智驾车规级域控制器和软件算法的L3级自动驾驶干线物流重卡,成功通过完整功能验证

(2)3个行业标准与1个强制性国标对“辅助制动装置”要求的差异。

J T/T 1094-2016 之4.3.4 提 出:L>9 m 的营运客车应装备缓速装置(并提到发动机缓速器、液力缓速器及电涡流缓速器3个词);JT/T 1178.1-2018之5.11提出:M ≥18 t 的载货汽车应安装缓速器;JT/T 1178.2-2019 之5.12 提出:牵引车辆应安装缓速器或其他辅助制动装置。注意,这3个推荐性行业标准虽然都是首次发布,但在交通运输部和建设部曾经发布的所有行业标准里,并不是首次提出相关车辆装备“缓速器或其他辅助制动装置”这一要求。

作为强制性国家标准,现行的GB 7258-2017 之7.5.1 提出:(1)L> 9 m 的客车(对专用校车为L>8 m)、M ≥12 t的货车和专项作业车、M ≥3.5 t 的危险货物运输车,应装备缓速器或其他辅助制动装置。

由上看出,现行的GB 7258-2017相比其之前颁布的JT/T 1094-2016,在客车适用范围上基本一样(都是L>9 m),只是降低了校车的车长适应值(调为>8 m);而JT/T 1178.1-2018、JT/T 1178.2-2019,在卡车适用范围上,则比其之前颁布的GB 7258-2017 适应的车型反而少了很多,GB 7258-2017 要求M ≥12 t 的货车和专项作业车、M ≥3.5 t 的危险货物运输车,而J T/T 1178.1-2018、JT/T1178.2-2019 则分 别要求M ≥18 t 的载货汽车和牵引车辆(M 一般大于14 t)。把“要求”降低了,有点不理解。

(3)如何理解《规划》的有关要求。

或基于“十三五”期间的道路交通安全形势、有关法规及市场背景,《“十四五”全国道路交通安全规划》提出:“重型货车全面普及缓速器等安全装置。”而没提“其他辅助制动装置”——这怎么理解?笔者优先解读为:“十四五”期间总质量M>14 t 的重卡都应装备缓速器,而不涉及“其他辅助制动装置”(即发动机缓速制动装置);否则,再模棱两可,那提出这条要求就显得毫无意义了!所以,可以预期,专门的缓速器之应用在“十四五”期间乃至未来更长时期将开启新的宏大局面;而目前缓速器的应用份额仍较低。

此外,面临汽车的电动化趋势,未来采用动力电池驱动或燃料电池驱动的大型商用车及混动车型,驶上高速公路也不是没有可能;而大型公路型商用车将同样需要辅助制动装置,届时基于内燃机的发动机缓速制动装置将无从谈起;但要采用目前的缓速器,或需要二次开发。

笔者简析6:上述《规划》虽对智能网联汽车、新能源汽车的安全运行提出了专项要求,但都基本上仅涉及到它们的检测/测试、监管等方面,而几乎没有涉及它们应该准备什么安全技术装备的要求。这可以理解为,这2 类车型的安全技术装备,一方面在很大程度上仍可以使用传统汽车使用的安全技术装备,另一方面有的还需要针对性开发。

7.商用车用材料:突破轻量化新材料等产业链短板,协同开展高强钢、铝合金高真空压铸等零件产业化及批量应用研究

近年来国家出台的“十四五”及更长期规划中对“汽车材料”直接提出要求的有几个。

◇2017年4月6日,工信部、发改委、科技部联合印发的《汽车产业中长期发展规划(2017—2025年)》在“二、指导思想、基本原则和规划目标”之“(三)规划目标”之“全产业链实现安全可控”中提出:“突破车用传感器、车载芯片等先进汽车电子以及轻量化新材料、高端制造装备等产业链短板,培育具有国际竞争力的零部件供应商,形成从零部件到整车的完整产业体系。”

图7-1 近10年来,我国挂车行业率先在商用车行业实现规模轻量化设计,最具突破性的革命性变化包括:广泛采用高强高车架大梁,大量采用铝合金车轮、无内胎轮胎、铝合金罐体及空气悬架,还有无大梁粉罐车等结构,部分货厢采用铝合金或帘布厢体等,为卡车深度轻量化起到了引领作用。图中A 为中集车辆2019年10月展示的40 英尺3 轴多功能小鹅颈骨架半挂车,采用高强钢车架、铝合金车轮和多处装配式结构,自质量仅6.1 t;B 为中集车辆2019年10月展示的澳洲款13.6 m 三轴侧帘运输半挂车,其车身为轻量化设计,采用欧标30 mm 复合木地板+欧标侧帘布,配备导流罩、滑动顶、两侧栅栏,自质量仅7.8 t;图C 为梁山华宇2021年9月展示的食用油运输半挂车,采用铝合金罐体、铝合金车轮、铝合金挡泥板及无大梁结构,罐体容积40 m3,自质量较轻

该《规划》在“三、重点任务”之“(一)完善创新体系,增强自主发展动力”之“专栏1 创新中心建设工程”中提出:“制定节能汽车、纯电动汽车和插电式混合动力汽车、氢能燃料电池汽车、智能网联汽车、汽车动力电池、汽车轻量化、汽车制造等技术路线图。”

该《规划》在“三、重点任务”之“(二)强化基础能力,贯通产业链条体系”之“2.发展先进车用材料及制造装备”中提出:“依托国家科技计划(专项、基金等),引导汽车行业加强与原材料等相关行业合作,协同开展高强钢、铝合金高真空压铸、半固态及粉末冶金成型零件产业化及批量应用研究,加快镁合金、稀土镁(铝)合金应用,扩展高性能工程塑件、复合材料应用范围。鼓励行业企业加强高强轻质车身、关键总成及其精密零部件、电机和电驱动系统等关键零部件制造技术攻关,开展汽车整车工艺、关键总成和零部件等先进制造装备的集成创新和工程应用。” 紧接着在“专栏2:关键零部件重点突破工程”具体提出:“针对产业短板,支持优势企业开展政产学研用联合攻关,重点突破……轻量化材料等工程化、产业化瓶颈,鼓励发展模块化供货等先进模式以及高附加值、知识密集型等高端零部件。”

◇2019年9月14日,中共中央、国务院印发的 《交通强国建设纲要》在“三、交通装备先进适用、完全可控”之 “(三)推进装备技术升级”中提出:“推广新能源、清洁能源、智能化、数字化、轻量化、环保型交通装备及成套技术装备。”

图7-2 目前国产卡车规模轻量化主要体现在,中高端车型大量采用铝合金车轮、无内胎轮胎、铝合金壳体发动机、铝合金壳体变速器、铝合金油箱、空气悬架等轻量化材料或轻量化结构。图为2022 中国重汽商务大会上的展车,自左至右依次为:HOWO(豪沃)TH7(6×4)牵引车(旗舰版)、黄河X7(6×4)牵引车、全新一代汕德卡C9H(6×4)牵引车、豪沃(6×4)电驱桥牵引车,这些重卡普遍采用轻量化材料和轻量化结构

该《规划》在“五、科技创新富有活力、智慧引领”之“(一)强化前沿关键科技研发”中提出:“瞄准新一代信息技术、人工智能、智能制造、新材料、新能源等世界科技前沿,加强对可能引发交通产业变革的前瞻性、颠覆性技术研究。”

◇2020年10月20日,国务院办公厅印发的《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》在“第三章 提高技术创新能力”之“第一节 深化“三纵三横”研发布局”之“专栏1 新能源汽车核心技术攻关工程”中提出:“实施电池技术突破行动。开展正负极材料、电解液、隔膜、膜电极等关键核心技术研究,加强高强度、轻量化、高安全、低成本、长寿命的动力电池和燃料电池系统短板技术攻关,……。”

◇2022年3月23日,国家发改委、国家能源局联合印发的《氢能产业发展中长期规划(2021-2035年)》在“(一)持续提升关键核心技术水平”提出:“加快推进质子交换膜燃料电池技术创新,开发关键材料,……。”

笔者简析1:汽车材料作为制造汽车的基础,决定着汽车性能的优劣。进入21世纪后,随着汽车材料制造水平的快速提升,整个汽车工业水平快速迈向新的台阶,汽车产品的种类和性能已经可以全方位满足社会发展的需要,但并无止境,尤其对于不同国家,在新的发展阶段、新的应用领域,需要其汽车材料制造水平不断提升,并满足细分车型的要求。

我国作为当今世界上最大的汽车生产国和销售国,汽车材料的生产基础肯定是比较雄厚的,但我国工业乃至汽车工业相比发达国家毕竟起步较晚,而且面临的节能减排、能源结构调整、行车安全等各类挑战比较严峻并不断升级,这促使汽车材料也应不断进步。

笔者简析2:上述规划提到的关联词主要集中在“汽车轻量化”“轻量化新材料”“先进车用材料”“动力电池-正负极材料”“燃料电池-关键材料”等几个方面,其中提到“汽车轻量化”“轻量化新材料”的地方最多,为什么?因为汽车轻量化最为关系到汽车尤其商用车最为紧迫的节能减排水平和运输效率的“双提升”。从设计要求出发,汽车轻量化是在充分保证汽车的可靠性、安全性等性能前提下进行的科学减重设计,有利于节能减排和提高运力。

汽车轻量化又包括材料轻量化和结构轻量化2 种路径。其中采用轻量化材料是最容易实施、最富有成效、最具潜力的路径,比如高强钢、铝合金、工程塑料、帘布等轻量化材料的应用已使得商用车轻量化减重效果十分明显。

虽然轻量化一直是汽车设计追寻的一个重要目标,但其紧迫性和富有成效性也是近10几年发生的事情,而且是从商用车行业大规模开始的。

从商用车行业大规模开始的起因是,大约自2002年我国商用车行业开始发力节能减排(2003年实施国Ⅲ)、2004年我国道路运输业开始发力“超载超限”治理。在此“双推”下,汽车轻量化终于成为行业共识,并得以有效和广泛开展。但,行业用户对轻量化材料的认识,也是经历了从不接受和怀疑到认可和接受的艰难变化,至近五六年前才开始消除广大用户心中“轻量化”即“偷工减料”的认识(2006下半年我国开始广泛深度治理“超载超限”运输是一副重要的催化剂),并牢固树立了“轻量化”即节能、增效的意识,也认识到增加购买轻量化产品投入可以很快收回成本,不购买轻量化产品已显得落后落伍。

汽车得以富有成效地采用轻量化材料或者进行轻量化材料革命,不能忘记前期的重要开拓者。抑或是挂车在汽车(列车)安全运行中的“不那么”重要,我国商用车行业进行材料轻量化革命,首先是从挂车车架大梁采用高强钢开始起步的。2009年,一家钢铁加工企业——安钢兆通公司联手安钢集团经过前期不懈努力,包括改善车架焊接工艺、新品挂车首先在自己的车队试用等,得以率先联合国内挂车生产企业在半挂车车架上成功大批量推广使用高强度钢板(700 MPa),有效降低了挂车自重量、提高了挂车载质量;并在之后几年里,带动了国内整个半挂车行业基本普及使用高强钢车架,这堪称商用车行业大规模采用轻量化材料的经典案例。

同时,随着半挂车车架材料轻量化的广泛展开,铝合金车轮、铝合金罐体、空气悬架、侧帘厢体、无大梁罐式半挂车(承载式)等轻量化材料及轻量化结构也在挂车上逐步大量成功应用。

而随着修订版GB 1589-2016《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》标准的实施以及2016 下半年“治超”行动的深入开展,公路卡车轻量化设计也开始加速,开始陆续大量应用铝合金车轮、铝合金油箱、铝合金壳体变速器、铝合金发动机缸盖发动机、盘式制动器、空气悬架等轻量化材料及轻量化结构,并成为整车产品的宣传点和至高点。

而中高档客车通过采用承载式车身(骨架式车身)、铝合金车轮、盘式制动器等轻量化材料及轻量化结构,则是更早时期的事情,此不再赘述。

此外,对于新能源汽车之动力电池系统中的关键材料的开发与应用,有关规划也提出了相应要求。

图7-3 相比之下,我国公路卡车(及挂车)的底盘和载具(货物容器)在多种动力推动下,已经在轻量化方面走在了前面,尽管离普及还有很长的路要走;而我国大量专用汽车(主要是作业类和短途运输类)上装在轻量化方面还较为滞后、潜力很大,但目前缺乏足够推力,一是用户需求,二是生产企业主动性,三是法规要求

图7-4 《汽车产业中长期发展规划(2017—2025年)》提出:制定汽车轻量化技术路线图。该路线图应该充分体现行业科学理论研究成果和行业大量实践经验的科学总结

综合来看,尽管我国在汽车先进材料尤其轻量化材料的开发和应用方面已经取得了显著成绩,但面对未来新的形势和新的要求,汽车材料尤其是商用车材料仍要不断提升和扩大应用。未来的主要目标是,一是不断开发更先进且实用的新材料,二是不断扩大更先进材料的应用范围。比如:国产卡车车架及底盘系统、专用汽车上装等,在采用轻量化材料和轻量化结构的品质及数量方面,都还有很大的拓展空间。

《汽车产业中长期发展规划(2017—2025年)》还提出:“制定……、汽车轻量化等技术路线图。”其“汽车轻量化技术路线图”应该充分体现行业科学理论研究成果和行业大量实践经验的科学总结。我们期待这一成果的发布。

(未完待续)