典型沿海电镀园区场地污染特征及防治对策

2022-01-26卢向荣

卢向荣

(漳州市漳浦生态环境局,福建 漳州 363200)

电镀作为我国制造业的基础性工艺,被广泛应用于卫浴、汽摩配件、机械等行业,但电镀加工过程中会产生大量的污染物,特别是有毒有害的重金属,是全球三大污染工业之一,污染状况令人担忧[1-2]。污染问题一直是困扰电镀行业发展的一个难题,《水污染防治行动计划》的颁布,对电镀行业提出更为严格的环保要求。20世纪末,国家“一控双达标”和“整顿小电镀”的政策催生了电镀工业集中区,江西、江苏、广西等地相继建立了电镀工业园区[3]。电镀园区通过统一规划和管理来解决电镀行业普遍存在的技术水平落后、自动化程度低、管理水平差、资源消耗高、污染严重等一系列问题,同时创造更高的经济效益[1,4]。

由于早期电镀企业的环保意识较弱,未对污染物集中处理,且可能存在偷排、漏排污染物的现象,很可能对周边的土壤环境造成影响。重金属具有高毒性、持久性、不可降解性、隐蔽性、易被富集等特点,在环境中不断迁移、转化,最终进入并沉积于土壤、地下水等环境介质中,危害生态环境和人类健康[5-6]。因此,加强对电镀工业园区周边土壤的研究,分析重金属污染特征,提出针对性的污染防控措施是必要的。近年来,国内学者开展了电镀工业园区的土壤污染状况调查工作[7-11],但对于沿海地区电镀工业园区的研究较少。本文以福建沿海地区某电镀园区场地为例,研究该园区土壤重金属污染特征,并提出相应的污染防治措施,为相关企业可持续发展和居民健康防控提供科学依据。

1 园区基本信息

1.1 园区概况

电镀园区位于福建省东南沿海地区,调查区域占地面积约50万m2。园区于2000年投入使用,现共有20家企业,其中电镀企业13家、电镀污水处理厂1家。园区电镀种类为镍、铬、铜,历史上曾使用含氰电镀工艺,目前已基本改为无氰电镀。本次调查主要针对园区内电镀企业展开。

1.2 水文地质条件

园区场地原始地貌为冲洪积及坡残积台地,地形较平坦,整体由西南至东北降低,地下水排泄流向为由西至东,由南至北渗流。

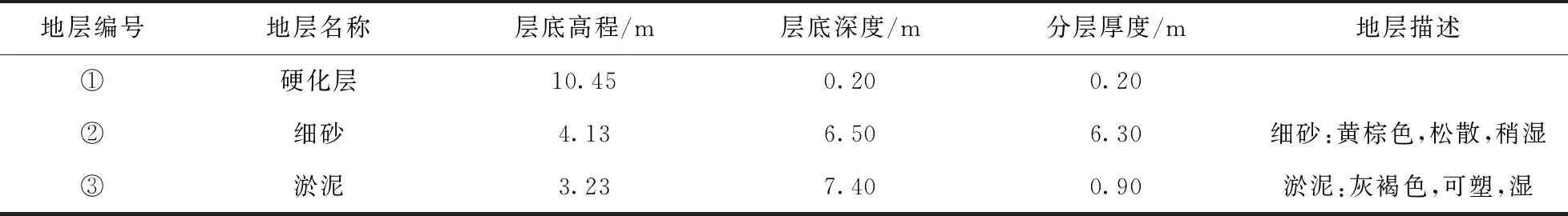

根据现场采样钻探情况可知,园区土层结构自上而下分别为硬化层、细砂、淤泥(未打穿),各地质层理化性质详细情况如表1所示。

表1 园区地层分布及概况

①硬化层:以水泥混碎石凝固而成。层厚约0.20m。

②细砂:浅黄色,稍湿,介于稍密至中密状态。含中粗砂约25%,粘粉粒约10%。各钻孔均有揭露,层厚6.30~9.20m。

③淤泥:灰褐色,饱和,可塑状态,切面稍有光滑,自上而下土质变硬,无存在软弱夹层、洞穴等。未钻探至该土层底板。

1.3 园区特征污染物分析

园区内企业主要从事电镀生产,镀种主要为铜、镍、铬,部分企业还涉及电泳、烤漆、喷漆、抛光等配套生产工艺。早期多家企业曾采用含氰电镀工艺,近几年陆续更改为无氰电镀。园区污染以重金属污染为主,各企业生产废水主要经企业污水处理站处理达标后再统一输送至园区污水处理站做进一步处理。

结合园区内各企业发展和现状,可知园区主要特征污染物为pH、铜、镍、六价铬、钴、氰化物、石油烃(C10-C40)。

①pH:以土壤pH表征土壤是否受强酸、强碱使用的影响;

②铜、镍、六价铬、钴、氰化物:来源于电镀原材料,如氯化镍、硫酸镍、硫酸铜、铬酐、氯化钴、氰化钠、氰化亚铜等;

③石油烃(C10-C40):主要来源于电镀前处理的除油过程,主要成分为润滑油、机油等中长链石油烃。

2 园区土壤环境调查方法

2.1 点位布设

本次调查以园区内各电镀企业作为布点区域,每个企业至少布设2个土壤点位、1个地下水点位。在不影响企业正常生产的情况下,点位主要布设在电镀生产车间、污水处理站、危废仓库等尽量靠近污染源的位置,共计布设27个土壤点位、10个地下水点位,点位分布见图1。

图1 点位分布图

样品取样时间为2020年9月底至10月初,每个点位取3个不同深度的土壤样品,该园区整体地层结构较为简单,除硬化层外,自上而下分别为细砂、淤泥和粘土,取样位置主要如下:

①表层土壤(硬化层之下),深度0~0.5m;②初见水位附近0.5m范围内土壤;③土壤钻孔底部位置。

本次调查,园区内共采集了81个土壤样品,10个地下水样品。

2.2 测试项目

土壤测试项目为pH、砷、汞、镉、铅、镍、六价铬、铜、钴、氰化物、石油烃(C10-C40)。

地下水测试项目主要为园区特征污染物,即pH、铜、镍、锌、钴、六价铬、氰化物、石油烃(C10-C40)。

3 测试结果

土壤各指标评价标准参考《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准( 试行)》(GB 36600-2018)中二类用地筛选值,地下水各指标评价标准参考《地下水质量标准》(GB /T 14848-2017)IV类标准、《地下水环境监测技术规范》(HJ/T 164-2020);上述标准未提及的指标,其评价标准可参考背景值或其他地方标准。

3.1 土壤检测结果

表2检测结果显示,重金属砷、汞、铅均有检出,镉、铜、镍检出率均高于70%,其中5#表层土壤中镍超过《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》(GB 36600-2018)中第二类用地筛选值,其他重金属均未超过第二类用地筛选值;六价铬仅一个表层样品检出,且低于第一类用地筛选值。特征污染因子钴检出率为98.77%,氰化物检出率为24%,检出浓度均远低于第二类用地筛选值,5#表层土壤中石油烃超过《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》(GB 36600-2018)中建设用地土壤污染风险第一类用地筛选值,但未超过第二类用地筛选值。

表2 园区土壤检测结果统计表

园区内个别点位表层土壤存在特征污染物镍超标的现象,深层土壤样品均未检出污染物超标,检测项目除镍以外超标率均为0,但最大值均超过福建省背景值,且镍为电镀工艺中的重要原料,说明企业的生产经营活动给园区土壤环境造成了一定影响。

3.1.1 表层土壤中特征污染物分布概况

对各点位表层土壤中特征污染物pH、铜、镍、六价铬、钴、石油烃(C10-C40)做插值分析,推测园区内各污染物的分布特征(图2)。调查区域内以红壤为主,由于靠近沿海地区,表层土壤多为细砂,在未受污染的情况下,土壤一般呈酸性。本次调查发现园区表层土壤多为碱性、强碱性,个别点位为极强碱性,推测表层土壤已经受到企业生产活动中强碱等原材料使用的影响;园区内仅有一个点位镍超标,其他点位检出浓度均较低,超标点位位于5#表层污水站旁的绿化带上;铜最大检出值为1950mg/kg(未超二类用地筛选值),也位于5#表层;园区内仅5#表层土壤六价铬有检出,其他区域目前均未受企业生产活动影响;石油烃(C10-C40)检出值均未超过二类用地筛选值,但5#表层土壤检出偏高,超过一类用地筛选值。从镍、铜、六价铬、石油烃(C10-C40)的空间分布特征,推测污水站旁危废洒落是造成表层土壤污染的原因。园区内各点位均未检出钴超标,目前未对土壤环境造成影响。

3.1.2 污染物分布特征

分析园区内典型地块特征污染物pH、铜、镍、钴的垂直分布情况(图3),该地块土层分布自上而下分别为细砂、淤泥,各污染物垂直分布特征如下:

①pH:园区涉及使用强碱的区域如污水集中处理企业,所在区域表土样品一般呈碱性(12#、13#均位于企业污水池旁),随着深度增加,pH降低,淤泥层土壤呈酸性。

②铜、镍、钴:镍、钴浓度自上而下一般呈表层>底层>中层的规律,铜浓度自上而下呈底层>表层>中层的规律,主要与土层分布相关[13]。污染物首先迁移至表层土壤中,该区域包气带为细砂层,渗透性较强,污染物易随地表降水渗透迁移至弱透水层或地下水,因此出现表层污染物浓度最高、淤泥层次之、细砂层污染物浓度最低的规律。

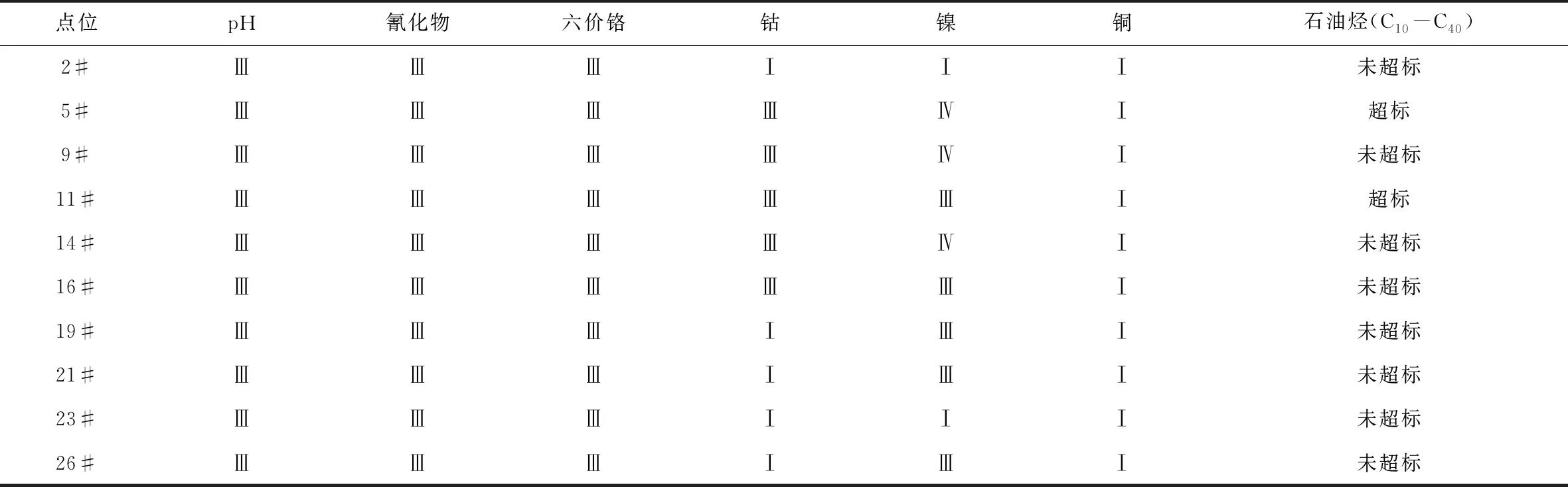

3.2 地下水检测结果

从表3可知,本次调查地下水中各污染物指标均未超过《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)中IV类标准;5#、9#、14#的镍指标超过Ⅲ类标准限值(0.02mg/L),属IV类水,点位均位于污水池旁;5#、11#的石油烃(C10-C40)检出值超过《上海市建设用地地下水污染风险管控筛选值补充指标》中限值(1.2mg/L);其他指标均未超过《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)表1中Ⅲ类标准限值。

表3 地下水质量类别评定结果

结合地下水流向,可知石油烃(C10-C40)超标的点位位于园区的下游方向,镍属于IV类的点位也整体位于地下水下游方向,考虑该园区包气带土层为细砂,渗透性较强,污染物易向地下下渗迁移,推测园区所在区域地下水受到了企业生产活动的影响,污染物质下渗或处理不当将导致重金属元素在环境中迁移和转化,最终迁移并累积于土壤和地下水,直接或间接地危害着人体健康[14-15]。

3.3 土壤环境潜在生态风险分析

针对园区内全部81个土壤样品中,采用Hakanson潜在生态风险评估法[10,16]对土壤中砷、汞、镉、铜、镍、铅、钴做评价,计算方法如下。

Ri=∑Ei

式中,Ei为潜在生态风险因子;Ti为污染物毒性响应系数;Ci为土壤中重金属浓度实测值;C0为参比值(此处选用福建省土壤背景值);Ri为重金属的综合潜在生态风险指数(见表4、表5)。

表4 潜在生态风险评价指标与分级关系

表5 土壤中砷、汞、镉、铜、镍、铅、钴背景参比值和污染物毒性响应系数

由表6-表8可见,砷、汞、镉、铜、镍、铅、钴的潜在生态风险因子(Ei)、综合潜在生态风险指数(Ri)及分级情况。说明园区整体环境质量良好,潜在生态危害级别多为轻微、中等,土壤重金属污染程度较轻[10];个别点位铜、镍污染物出现了极强生态危害级别,且上述两种污染物均为园区特征污染物,说明园区内的生产活动对土壤环境造成了一定影响,需加强对园区的管控,防止土壤环境质量的进一步恶化。

表6 土壤中砷、汞、镉、铜、镍、铅、钴潜在生态风险因子(Ei)

表7 土壤中砷、汞、镉、铜、镍、铅、钴综合潜在生态风险指数(Ri)

表8 潜在生态风险因子(Ei)、综合潜在生态风险指数(Ri)分级情况

4 污染防治对策

该电镀园区自建立以来,管理相对规范,目前该园区土壤整体环境质量良好,但局部区域存在土壤和地下水环境质量指标超标的情况。因此,需要加强部门及属地监管,落实企业主体责任,提高电镀行业土壤污染源头防控意识,多措并举防治电镀污染。

4.1 加强部门监管力度

一是实施全过程监管机制。在进场建设阶段、日常监管过程以及停产退场环节,建立全过程环境管理制度,指导企业落实环保主体责任,规范污染防治行为,防范土壤污染风险,保障区域土壤环境质量。二是建设地下水监测网络。建设园区周边及企业内部地下水监测网络,定期开展地下水环境监督性监测,及时掌握园区地下水环境质量,并采取污染防治措施。

4.2 落实企业主体责任

一是开展土壤隐患排查[17]。按照《重点监管单位土壤污染隐患排查指南》要求,定期开展园区内各企业土壤污染隐患排查,及时消除园区内土壤和地下水污染隐患,建立隐患排查制度。二是严格控制有毒有害物质排放,实施土壤及地下水自行监测,保证持续有效防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散。三是对电镀车间及污水处理设施周边地面进行耐腐蚀处理,并定期检查生产车间地面及排污管道是否破损,污染防治设施是否正常运转[18]。

4.3 在产企业提标改造

企业应实施清洁生产,对在产企业的生产工艺、污水处理工艺及管网配备等环节进行提升改造,减少重金属排放量;对地下污水池进行池中罐或者地上池改造、污水管采用明管套明沟或架空敷设[1,19],从源头控制污染物排放量,预防重金属污染风险。

4.4 构建园区环境污染风险管控云平台

借助物联网、大数据等信息化技术手段,构建基于地理信息系统的多尺度、可视化、实时互动式工业园区环境污染风险管控云平台,为园区土壤和地下水环境精准监测、精细评估、科学防控提供全过程信息化支撑,为其他工业园区或者建设用地提供可复制、可推广的土壤环境风险管控体系。