描绘构建“中国翻译学”的路线图∗

——张柏然译学思想的话语镜像与价值重构

2022-01-26魏向清刘润泽黄鑫宇董晓娜刘谕静沈家豪

魏向清 刘润泽 黄鑫宇 董晓娜 刘谕静 沈家豪

(南京大学外国语学院/南京大学中国语言战略研究中心,南京210023;南京大学外国语学院,南京210023)

提 要:“中国翻译学”这一术语的提出旨在强调中国翻译研究的独特性。基于这一概念标签,中国翻译研究的学术合法性及其在世界翻译研究文化多样性中的特殊价值得以进一步彰显。张柏然先生作为“中国翻译学”坚定的倡导者之一,始终践行着从价值自觉、问题自知到理论自足这一以中国为本位的译学研究的文化自信道路,为中国译学的未来自主发展与当代译学话语构建提供前瞻性的思想引领。本研究立足于翻译学作为地方性翻译知识生产的实质,剖析“中国翻译学”的认知起点、历时演进与实践路径,以此描绘张柏然构建的“中国翻译学”路线图,并重释其译学思想的深层价值。

1 引言

在中国当代译学研究领域,“中国翻译学”概念的正式提出通常可追溯至20世纪80年代末期,以方梦之的《发展与完善我国的译学研究体系——谈建立中国翻译学》一文中的关键词为显性术语标记。由此,围绕“中国翻译学”这个重要术语展开了持续近四十年的理论探讨,其中的学术观点纷争不啻中国当代译学理论研究中一道独特的风景。事实上,这其中还交织着有关“翻译学”学科建设的长期争议。众所周知,自1951年董秋斯率先提出“翻译学”学科建设的主张起,到2013年“翻译学”被正式列为外国语言文学一级学科的二级学科方向,“翻译学”学科体制建设基本完成,表明“翻译学”作为学科已经获得翻译学科共同体内部、其他学科共同体及学科共同体外部的一致认可。我国“翻译学”学科经过六十多年的努力得以确立,标志着中国翻译理论与实践研究的现代化与国际化发展进程的重要推进。相较而言,“中国翻译学”作为“翻译学”的下位概念术语,在我国翻译研究共同体内部仍未完全被接受,这与学界对此概念认知的视角差异有很大关系。如果说“翻译学”学科的体制化确立更多强调的是“由学者组成的共同体形成有序的组织结构”(王雪梅2017:32),那么“中国翻译学”则更应该从学科构建的知识逻辑去界定和思考。换言之,“中国翻译学”能否作为“翻译学”研究的分支要从学科作为知识生产场域的本质特征去考量,而非取决于学科体制化的构成形态属性。

“学科的本质是知识,知识是学科的质的规定性……没有知识的生产、发展和创新,就不可能有学科的孕生、存在和发展。”(李枭鹰齐小鹍2019:27)就学科生成和发展的知识逻辑而言,我国的“翻译学”作为学科要在知识生产、发展和创新方面独立于先前主要归属的比较文学或语言学学科,而“中国翻译学”则应该在中国翻译知识生产、发展和创新方面独立于西方翻译学学科体系。这与翻译学作为基于翻译实践的学科特殊性相吻合。翻译实践涉及两种异质的语言与文化,不同“语言对”的特殊性往往为翻译实践带来差异性,这种差异性在很大程度上会造成翻译理论形态与实质的不同。对此,我们比较一下中西译论的理论形态与思维方式,甚至术语的使用便能了然。“中国翻译学”,顾名思义,是指基于中国翻译实践的特殊性而产生的译学知识集合。回溯中国翻译实践史,历次翻译高潮期,中国翻译实践最鲜明的特征在于其所涉及的“语言对”之间巨大语言文化差异的影响,即所谓远距离语言之间的跨文化交际实践,籍此而产生的中国译学知识,自然与很多西方近距离“语言对”之间翻译实践的理论抽象呈现出不同的状貌。正是这种源自不同“语言对”实践特殊性的翻译理论研究构成“翻译学”的各类型分支,且具有互补性,它们是探究“翻译学”普遍性规律的多样性实践基础。离开这种人类翻译实践“语言对”类型的多样性基础,翻译理论普遍性的探究在很大程度上无异于缘木求鱼。对于这一点,“中国翻译学”坚定的倡导者和实践者之一——张柏然,以其数十年的理论思考为我们描绘出构建“中国翻译学”的路线图,其前瞻性的译学思想将为中国译学的未来发展提供重要的精神引领。

2 “中国翻译学”的认知起点

在我国当代译学研究领域,“中国翻译学”这一术语自提出以来就一直饱受争议,至今也未在学界达成充分的共识。究其原因,以往的争议焦点在于“中国翻译学”的认知起点和概念内涵。在是否应确立“中国翻译学”这一译学研究国别分支的问题上,比较有代表性的一种声音是以“翻译学”学科的科学属性为出发点,强调其科学性,比如,“翻译学是一门科学,是四海皆准的,因此不宜提‘建议有中国特色的翻译学’的口号”(穆雷1989:77),“我们不宜提要建立有中国特色翻译学的口号,这样会陷入狭隘的民族主义的泥坑,不能产生科学的、具有广泛应用价值的现代译学理论”(谭载喜1995:16)。对此,另一些学者有不同的认识(罗新璋1983,刘宓庆1990,张柏然姜秋霞1997)。其中,张柏然从“翻译学”学科的人文属性出发,认为其“既不同于人文社会科学,也不同于自然科学”(张柏然2008:82),并明确指出“翻译学在本质上是一类价值建构和意义阐释为目的的价值科学或文化科学”(张柏然2002:58),故“翻译理论不同于自然科学理论,至少在相当一段长时间内,还不可能形成一种真正具有世界性意义的译论”(陶李春张柏然2017:67)。显然,这两种观点的根本分歧在于它们各自对“中国翻译学”的认知起点不同,前者注重“翻译学”的科学性,而后者则强调“翻译学”的人文性。应该说,这两种观点关注“翻译学”学科属性的不同方面。但从学科的知识集成本质来看,“翻译学”学科的人文性是其知识价值不可忽略的重要内容。“翻译学”普遍性知识的抽象无法脱离人类翻译实践地方性知识的多样性基础。值得注意的是,这种多样性是指基于翻译实践类型的知识多样性,涉及源自翻译实践文本类型以及“语言对”类型等多种知识生产的特殊性。这其中,“语言对”类型差异尤其值得重视。众所周知,现代翻译学作为学科的构建与发展主要是基于西方译学的代表性知识生产,而西方译学知识的生产与发展所依托的大多是近距离的西方“语言对”之间的翻译实践,并不具备“翻译学”学科知识所需的天然普遍性。试想,如果我们忽略中国译学实践作为远距离“语言对”翻译实践的类型特殊性,而仅仅建基于西方(大多为近距离语言间)翻译实践类型的西方译论似乎也不足以勾勒世界译学普遍性的轮廓。由此,我们可以看出,张柏然构建“中国翻译学”的认知起点具有最根本的合理性,与“翻译学”学科建设的普遍性并不冲突,实际上还是相互促进的关系。

基于上述认知起点,张柏然还有的放矢,紧扣“中国特色”这一关键概念要素展开充分论述,进一步阐明构建“中国翻译学”路线图上的目标任务。1997年,张柏然旗帜鲜明地倡导要“构建具有本国特色的译学理论”,强调“我们要立足于中华民族的语言、文化、思维方式,从本民族的语言和现实出发,从汉—外,外—汉语言文化对比研究的实际出发,描写翻译实践过程,展开翻译理论研究”(张柏然姜秋霞1997:8)。“只有坚持各国、各民族的‘特殊性’和‘差异性’,我们才能营造多元、平等、对话的世界文化格局,才能最终完成对世界翻译学的构建。”(孙会军张柏然2002:6)而对于译学“中国特色”的确切内涵,张柏然则深入“中国传统”,发掘其深层次的知识价值,认为“中国译学理论思维是感悟性强于思辨性,生命体验力强于逻辑分析力”(张柏然2012:38),需要我们“利用自身智慧优势,建立一种具有东方神采的‘感悟翻译哲学’”(张柏然2008a:81)。除了“翻译哲学”方面,张柏然还将“翻译美学”作为“中国特色”译学建设的另一重要内容。他指出,我国传统译论命题几乎“都有其哲学—美学渊源”(张柏然张思洁1997:25),认为“传统译论的根本特色是从特定的价值取向考察美和翻译艺术”(张柏然辛红娟2012:1),中国传统翻译美学的价值指向在于维护人的自然感性和生命力量,展示中国人实现审美生存超越与从事翻译艺术创造的内在规则与奥秘(张柏然辛红娟2016:44)。由此可见,张柏然对于“中国特色”的概念解读是深入中国翻译实践传统的洞察与分析,上升到哲学与美学的层面,其文化自觉的高度是对“翻译学”学科特殊性认知的重要参考。

更为重要的是,张柏然倡导构建“中国翻译学”的目标并不囿于“中国特色”与“中国传统”,而是面向现代化,面向未来,具有“翻译学”学科建设与发展的时代追求。他认为,“具有中国特色的翻译理论与具有普遍适用性的纯翻译理论是一个问题的两个方面”(孙会军张柏然2002:5),主张“西方译论要引介,古代传统精华也要理性继承”(张柏然张思洁2001:91),“我们既要立足本位、也要参照外位”(同上1997:16),只有这样才“有益于真正实现多样共存互补的文化”(张柏然2012:38)。换言之,他一方面珍视译学的“中国传统”,同时更重视思考中国译学如何与国际接轨,如何根治中国当代译学研究的“失语症”,让中国译学在当今国际译学知识多样性中有一席之地。另一方面,他还超脱于构建中国译学及其理论本身,从中国译学的独特视角去思考当下世界翻译学研究的普遍性问题。他认为,应该“充分地吸收和转化中国传统的翻译学的学问” “以现代观念去整理中国的译论遗产,以探究中国译论的现代价值和意义”(张柏然辛红娟2005:73),特别要“激活其中有生命的部分、获得现代阐述,使之成为当代译学理论的有机组成”(张柏然辛红娟2016:37)。他还强调:“建立中国翻译学,就是要进行多角度、多学科的研究,结合中国传统的宏观描写理论与西方的微观分析理论,以中国语言、文化为基石,用科学的方法加人文观照对双语转换过程中的各个机制进行描述,找出客观规律与普遍性,确立语言翻译的科学依据和依归”(张柏然姜秋霞1997:16)。这一阐述比较全面地体现出其构建“中国翻译学”的主要精神实质,即强调中国译学研究的独特“语言对”相关文化基础,同时重视中西方译学知识的互参互鉴,旨在为翻译普遍性研究提供多样性的依据。

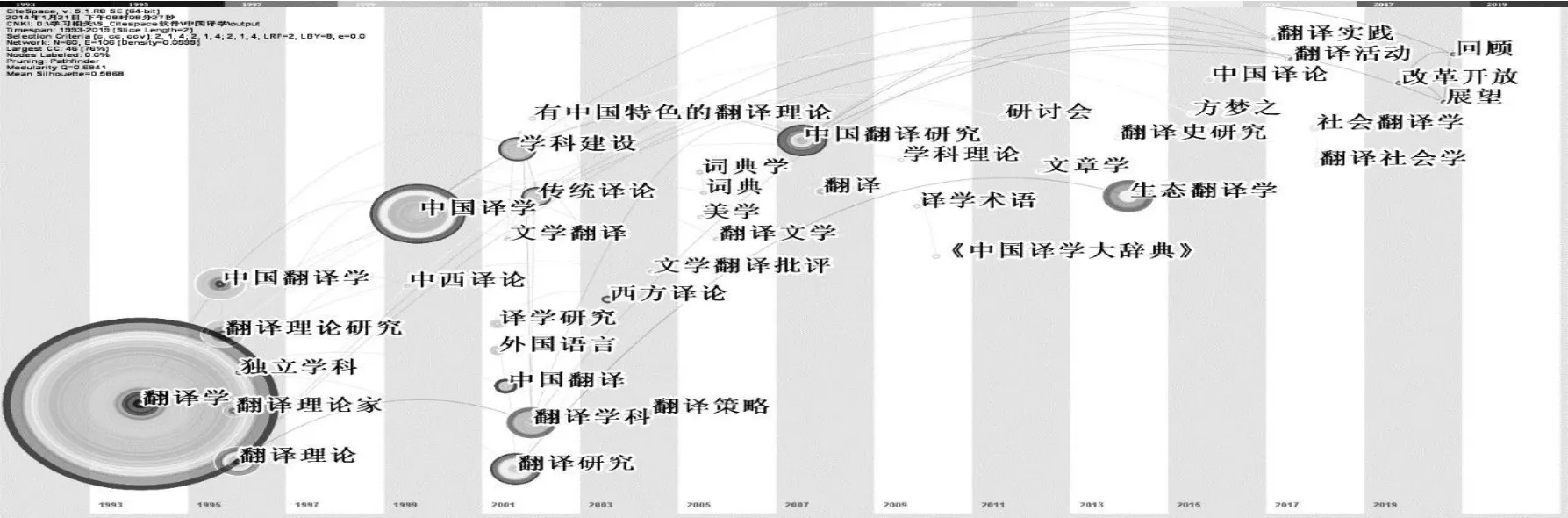

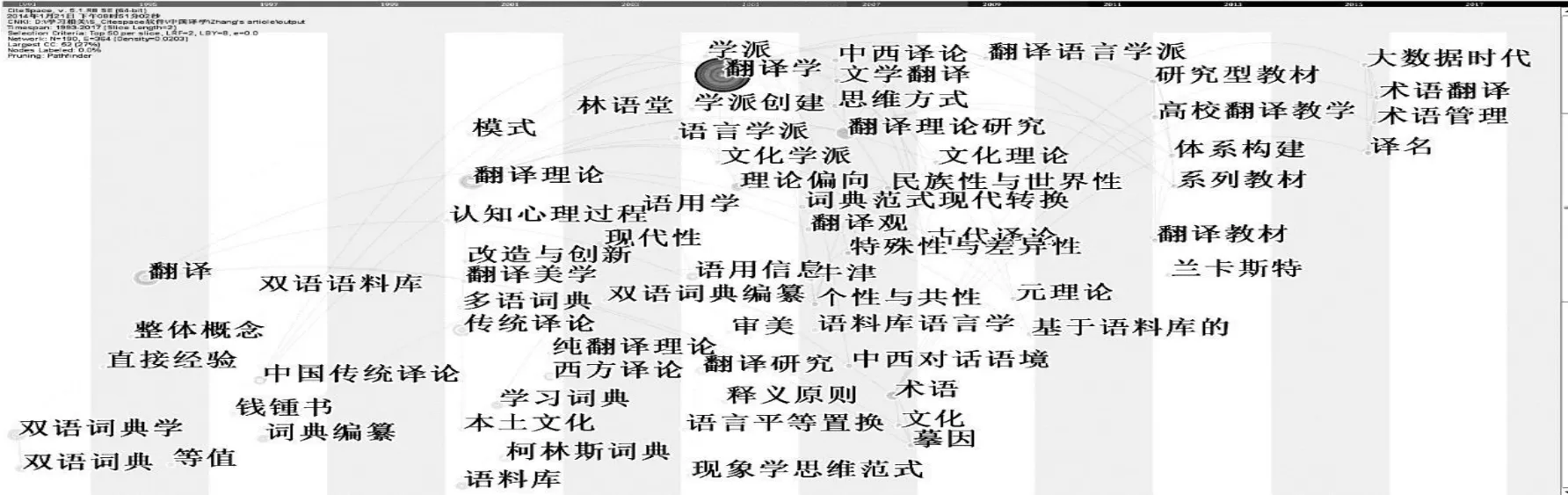

3 “中国翻译学”的现实坐标

如果说张柏然构建“中国翻译学”的认知起点体现出其对于翻译学“中国价值”的认同,那么,这种知识价值取向的洞察力则来自他对于翻译学“中国问题”的历时性思考,其中包括基于“中国传统”的“中国特色”定位。而这一定位实质上是张柏然在当代中国译学发展现实坐标系中的“问题定位”结果。众所周知,构建“中国翻译学”的思想酝酿、产生与发展皆在中国当代译学研究的知识生产空间中。如果我们以中国译学历时发展的时间轴为横轴,以译学空间的知识生产为纵轴,通过数据分析,就很容易构建“中国翻译学”思想的现实坐标系,也就能够进一步深度理解张柏然构建“中国翻译学”思想的现实基础。为此,我们用Citespace 知识图谱软件分别绘制张柏然译学研究文献(1993-2017)与同时期中国译学研究文献(1993-2020)的关键词时区图(图1、图2)①,旨在通过对比,捕捉其构建“中国翻译学”思想产生与发展过程中可能的现实影响。基于相关数据分析和文献细读,我们发现,张柏然所提出的构建“中国翻译学”的思想有深刻的中国译学问题意识,是对中国当代译学发展的不同阶段中相关核心问题的系统性思考与积极回应。

图1 中国译学相关文献关键词时区图(1993-2020)

图2 张柏然文献关键词时区图(1993-2017)

首先,关于“翻译学”与“中国特色翻译理论”的关系问题。从图1和图2中不难发现,1997年之前,中国译学的问题域主要聚焦在“翻译学”作为独立学科的建设方面,而且相关研究与讨论一直延续到2009年前后。当时,对于这一热点问题,张柏然敏锐地意识到“构建具有本国特色的译学理论”(张柏然姜秋霞1997)对于“翻译学”学科建设的重要性,呼吁应“充分认识有中国特色的翻译理论的重要性和紧迫性”(张柏然2012:38),并积极“提倡建立中国特色翻译学……共同营造多元平等对话的世界翻译理论格局”(同上2008a:83)。他进一步提出,“中国需要创建自己的翻译学派”(张柏然辛红娟2005),并明确倡导要“打造具有中国特色、中国风格、中国气派的翻译学学术话语体系”(同上2016:1)。由此可见,在我国译界探讨“翻译学”学科建设的过程中,他所倡导的以中国特色翻译理论为核心的“中国翻译学”内涵在与时俱进,不断深化,为中国的“翻译学”学科建设提供重要的思想引领。

张柏然十分重视并多次论述中国特色翻译理论的自主性与特殊性,奠定中国译论特色论的基本观点。所谓自主性,即具有“自我意识”且“自成体系”,建立在“自身特点”和“自己经验”上,创造出译学的“自身体验”,这些论述都是基于当时译学研究的具体问题。对于中国是否有建设“翻译学”的基础,他明确指出,“我们有自成体系的译学思想”,我们的整体思维方式和审美思想是译学理论发展的基石(张柏然姜秋霞1997:8)。对于翻译学建设的方式,张柏然提出“自身特色”与“理论自信”。他认为我国有人类一流的翻译经验(张柏然辛红娟2016:5),可以打造具有中国特色、风格、气派的翻译学话语体系。面对学界对特色论之“特色”提法的质疑,张柏然强调,特色不是反对普遍,而是从具体翻译个性入手挖掘普遍共性,从民族性的建立引向多元的世界性。

此外,张柏然还从“文化战略”的高度辩证论述中国特色翻译理论价值的重要性与现实性。“文化战略”并非“政治正确”式的振兴传统、弃今从古,而是理解翻译本质与价值基础上的必然选择。从内来看,我国历来视翻译为救民族于危难的文化战略武器,这是“最基本重要的中国特色”(同上:77),当下发展翻译理论也有助于提升中国学术文化的国际影响力。从外而言,本国特色的译论也是实现多样互补共存世界文化的前提,是世界翻译学建设的重要补充。他特别强调,“中国翻译学术界需要冷静客观地保持中国翻译文化理论研究向度的主体性自觉和作为新的知识形态的自觉”(同上:170)。对于这种基于文化自知的自觉和自信,就方法论而言,他认为,中国特色翻译理论应站在“现代文化”立场上,找寻中国的“文化之根”并汲取西方译学智慧,创建具有“文化精神”的翻译学(张柏然2002:59)。简言之,中国特色翻译理论研究一要“具有国际眼光”,解决“中国翻译问题”;二要“说自己的话”。

其次,关于“中国传统译论”的现代转化问题。从图1可见,我国译学研究于2001年及2015年出现“传统译论”“中国译论”的关键词结点,传统译论成为当时译学研究的重点问题。而对比图2,自1997年到2008年,张柏然多次谈及传统译论,特别是传统译论的扬弃与转化成为其构建“中国翻译学”的主要思想内容。他认为,传统译论乃我国译学建设之“母题和本根”(张柏然辛红娟2016:35),本国翻译经验是基本的认知材料,是书写自我翻译理论原创性的根据,也是“整个知识体系的骨架和网络”(张柏然2008b:86)。因此,传统译论是不可多得的理论资源。他还对传统译论的特点与利弊有清醒的认识,“传统译论的概念、范畴和命题,带有具象性、比喻性、感悟性、经验性的特征……它不作界说,它把个别要素在感悟中综合成一个有机整体”(张柏然辛红娟2016:43)。由于这种超越性思维特点,直接搬用传统译论概念将使中外思想难以交流,或“难以阐释当代现代性启蒙下发生的新译学现象”(张柏然张思洁2001:92),因此必须进行理论重构。“对传统译论的理性继承并不意味着把古代和近代的译论生迁硬徙到当代译论之中”(张柏然辛红娟2016:34),而是“激活其中有生命的部分、获得现代阐述,使之成为当代译学理论的有机组成”(同上:37)。现代译学缺乏与传统译论的血肉联系,因此传统译论的转化必须在现代译学理论基础上进行分离、重释,使之与现代、西方译学理论融合,形成新形态。面对学界“腐儒式”地批判西方译论或机械套用比附中西概念的做法,他明确指出二者的思维互补性。更为重要的是,他还提出切实可行的传统译论现代转化途径。“对古代译论具体的理论范畴从局部开始进行逐步清理;同时不能照搬古代译论的范畴体系,而要在整体上了解古代译论的根本精神和总体特征,对其加以改造以资今用。”(同上:35)“从范畴研究到体系研究”,即从传统译论范畴的思维、逻辑、指述和结构特点引向宏观的传统译论的深层研究,是实现传统译论现代价值的重要方式。他本人也身体力行地对译学经典进行“还原释读”,如对马建忠“善译”思想的重释即是重要的佐证。从图1可以看出,“传统译论”和“译学术语”分别是我国译学文献2001年与2011年区间的关键词,这在一定程度上体现出与张柏然构建“中国翻译学”思想的高度重合。

第三,关于“中国翻译美学”的独特性问题。从图2的数据分析结果来看,张柏然在“中国特色翻译理论”及“中国传统译论”研究的基础上,前瞻性地提出“中国翻译美学” 的独特性问题(2001),并进行开创性的探讨。他对“中国翻译美学”独特性的关注主要体现在两个方面。第一,对中国翻译理论发展中轻视或放弃本体研究的现状,他认为应重视翻译美学本体的哲学进路。他指出,中国翻译理论研究中对元理论的思考是被普遍意识到但未得到有效处置的问题(张柏然辛红娟2009:95),这一趋向在当代翻译美学理论研究中同样存在。对“中国翻译美学”研究的方法论问题,张柏然强调从发掘传统翻译美学的“诗性智慧”和直觉思维着手,体现出其构建“中国翻译学”的明确取向。他还进一步以传统美学观照中国传统翻译批评模式,认为中国传统翻译批评具有诗性特征,其思维模式在于从特定价值取向考察美与翻译艺术,这种宏观直觉经验的美学传统形成类比联想—象征描述为主体的翻译批评方式(同上2012:1)。

在对“中国翻译美学”独特性问题关注的同时,张柏然仍不忘与西方美学传统的互参比较。他全面分析中西美学传统与翻译批评的不同范式,重新认识传统批评的理论价值,而其缺憾和局限可借助西方批评参证解决(同上2016:58)。比如,他以中西美学审美方式的“知觉体悟”和“辩证逻辑”之分,推演至中西民族心理和文化背景差异,进而描写中西译学之异(同上:22)。他对传统译论的分析也基于美学的优势与缺陷——美学体系的间断性、非系统性等导致传统译论思维模式的主观感性(张柏然张思洁1997:29。)张柏然以翻译美学为切入点,细致入微地探讨传统译论和翻译理论建设问题,其开创性研究为“中国翻译学”建设提供全新的思路与借鉴。

综上所述,“中国特色翻译理论、传统译论与翻译美学”是张柏然构建“中国翻译学”思想的重要内容,也是他对同时期中国译学发展的一些关键问题的回应。其中,中国特色翻译理论是中国翻译学建立的主要方式,是宏观层面理论意识的呼吁;传统译论是中国翻译学的根本资源,是中观层面实践方向的指引;翻译美学是中国翻译学的核心主题,是微观层面理论发展实操。张柏然构建“中国翻译学”的思想无一不是在中国当代译学发展现实坐标系中的问题定位结果和对“中国翻译学”建设的具体践行。

4 “中国翻译学”的理论参照

张柏然译学思想的形成与发展体现出鲜明的价值取向和问题意识,即立足于中国译学知识的学科价值,以当代译学研究的核心问题为现实参照,其研究与论述并非就翻译而论翻译,而是从世界文化发展与中国学术建设的角度,高屋建瓴地描述“中国翻译学”的建设图景。在具体研究过程中,他借鉴古今中外的多学科学术资源,充分彰显出其学贯中西的深厚学养和跨学科方法论意识。对此,我们以张柏然译学思想汇总之作——《译学叩问录》为话语样本,重点对其参考文献(共361 篇)进行人工统计分析。首先,从张柏然译学研究所参考的理论来源看,在361 篇引用文献中,62%为关于中国或中国学者的研究,包括中国文学、中国语言学、中国历史等;33%为西方研究,如西方文学、西方哲学、西方语言学、西方译学等;还有5%的是比较研究,如比较文学、比较文化、比较译学。由此可见,其研究以中国问题与中国背景为主,兼顾西方理论成果与比较研究的理论,其理论来源具有中西融通的知识多样性。其中,比较文学、比较译学、比较哲学等涉及中外思想对比的研究占到一定比重,他多次援引安乐哲、刘宓庆等学者有关中西思想比较的论述,阐述中西思维、方法等诸多层面的异同。其次,就其译学研究参考文献的所属学科而言,36%为译学文献,文学文论、语言学、哲学、文化艺术紧随其后,所占比例相当,分别为17%、16%、14%和13%,反映出其思想的形成与发展依托的是广泛而均衡的人文社科理论,这与其所主张的“翻译学”研究的人文性特质非常一致。我们还发现各领域的经典文献与思想资源——如伽达默尔、海德格尔、巴赫金、萨义德等的哲学思想;梁启超、胡适、鲁迅等的文化观点;蒙娜·贝克、巴斯内特等的译论,等等。这也有力地佐证其所倡导的学术观点——中西学术并非对立,而是互参互鉴的关系。“中国翻译学”的构建并非民族沙文主义,而是站在世界翻译学乃至世界文化高度上的理论思考;并非故步自封,而是在自觉自知的前提下,兼容并蓄,推陈出新的文化自信实践。

在上述数据统计分析的基础上,我们还通过文本细读深入探究张柏然译学思想生成与发展过程中对中西学术思想借鉴与参照的具体情况。特别值得注意的是,张柏然曾就“中国翻译学”的构建提出3 条道路:“第一,以现代观念去整理中国的译论遗产,探究中国译论的现代价值与意义。第二,以创造性思维对西方译论流派进行变异,在世界译论流派史上刻上中国的名字。第三,以中国文化的整体性,去整合西方片面精确的译论,使之在更高的文化层次上得以整合与优化”(张柏然辛红娟2005:73)。显然,这3 条道路的确立正是其有意识借鉴不同理论资源重建中国译学的意图,是其构建“中国翻译学”的行动纲领,而他本人也通过具体的研究率先示范。比如,他对马建忠“善译”理论全貌的发掘,并非直接进入“善译”文本,而是先挖掘马建忠的译者身份背景和思想倾向,再挖掘其翻译思想的文化战略考量,并具体划分为翻译选材、翻译规范、人才培养与术语翻译意识,类而划之、分条缕析地具体论述,丰富“善译”理论内涵。这一类即是“唯中而释”的“第一条道路”的译论建设方法。又如,他借鉴西方修辞学“零度—偏离”理论来阐发其关于翻译学发展的思想,首先回顾西方修辞学“零度”与“偏离”的概念及其方法论意义,然后进一步论述翻译中的“零度”与“偏离”,其中穿插西方哲学与中国文化中对“偏离”的论述(如德里达的“延异”与钱钟书的“讹”)和对“零度”理想的追求(如中国的支谦、道安、鲁迅等;西方的圣经翻译、语言学翻译)。如此,张柏然从基本概念、适应性、例证、对翻译的方法论启示等方面开创性地构建翻译中的“零度—偏离”理论。这种对西方理论的参见与重写,践行了其“第二条道路”的研究理念。再如,他对翻译元理论问题的重申。他首先回溯近年来西方译论的元理论焦虑和国内的元理论阙失,借用西方“理论旅行”和中国老子、庄子的论述辅证元理论思考的必要性。中西文化传统哲学主题的相似性共同指向译学的根本意义问题,这体现其“中西互通”的“第三条道路”的合理性价值。

5 “中国翻译学”的实践路径

张柏然数十年的译学研究主要围绕“中国翻译学”构建这一中国当代译学理论建设和学科发展的目标任务,并对其路线图中的实践路径进行前瞻性的系统思考。他通过对一系列宏观话题的追问,不断推进中国译学研究领域同仁的集体思考,包括“中国能不能建立翻译学”“应当建立怎样的中国翻译学”“建立中国翻译学的立足点何在”“如何建构翻译理论的中国学术话语体系”等中国翻译学建设的核心问题。这些话题正是他为构建“中国翻译学”所确立的具体问题域,为我们后续探索“中国翻译学”建设的实践路径提供重要的逻辑引领。而他本人则身体力行,率先进行示范性的实践路径探索,即从价值自觉、问题自知到理论自足的文化自信实践道路。

首先,构建“中国翻译学”的价值自觉。所谓价值自觉是指对中国译学知识的价值自觉,其实质是对中国翻译实践文化的价值自觉。这是张柏然构建“中国翻译学”的认知起点和精神内涵,也是其实践路径探索的出发点。对于“中国能不能建立翻译学”的问题,有学者认为,翻译的主观性使“翻译学”本身成为“迷梦”(劳陇1996),但张柏然认为,中国译学已经起步并有一定的理论基础,建立“中国翻译学”是可行的(张柏然姜秋霞1997),“中国翻译学”要立足于中国的语言文化思维方式以及翻译实践,基于汉语语言特点及其所反映的文化精神,构建具有中国特色的译学理论(同上:8)。

张柏然构建“中国翻译学”的思想形成与发展从根本上离不开其对“翻译”作为文化实践本质的深刻见解。他认为,译学研究与文化研究紧密相连,翻译学既是事实描述,也是文化和价值表达。只有联系文化来研究译学,才能对译学的意义和作用有深入的理解。21世纪的翻译学应该“站在对20世纪甚至有史以来中国及世界各国翻译学传统进行文化批判的基础上,对现实的翻译问题进行文化的分析”,不仅关注实际翻译活动,还要关注整个民族文化命运(张柏然2012:37)。具体而言,要从“文化概念”出发,对中国译学经典进行现代性的“还原解读”,对丰富复杂的翻译现象进行“现象统观”,把握“翻译学的文化性格”,才能回答“翻译是什么”这一根本问题(同上:38)。显然,文化价值自觉是张柏然译学思想的灵魂所在。

其次,构建“中国翻译学”的问题自知。所谓问题自知是指对中国译学研究现状与问题的自我审视和客观把握,这是张柏然构建“中国翻译学”的逻辑前提与实践基础。对于“应当建立怎样的中国翻译学”,一方面,张柏然非常明确要从传统译论中寻求理论构建资源;另一方面,他非常清醒地正视中国传统译论自身的局限性,并努力找寻推陈出新的实践方案。他认为,中国传统译论虽有诸多的优点,但对具体因素和各因素之间的复杂关系缺乏微观细致的分析。且由于未对传统译论进行现代转化,现代译论与古代译论之间“缺乏血肉联系而如飘零的浮萍”,但完全复古又会中断现代译学理论传统,“人为地造成一种新的隔阂”(张柏然张思洁2001:93)。正是这种宝贵的问题意识为“中国翻译学”构建的实践带来辩证统一的方法论。他强调,现代译学缺少古代译论“母体的营养与根底,缺乏一种底气和骨韵”,需要“充分研究古代译论,把其中的包括其体系与各种术语的有用成分最大限度地分离出来”,并将其与现代译学理论、西方翻译理论融合,使其成为“当代译学理论的血肉”,形成“当代译学理论的新形态”(同上:93)。

张柏然对于构建“中国翻译学”的问题意识在很大程度上来自其对于古今中外译学研究特质的全面把握和综合考量。这种宏阔的学术视野使其对相关问题有更敏锐的洞察力,同时能有更有效的解决思路。张柏然指出,中国传统译论继承古代哲学美学思想,展示出鲜明的美学特征。而当代翻译美学却似乎走入进退两难的困境。“西化”或“汉化”都是翻译美学迷失自我的“文化失语”,而拒绝这种双重“失语”,发扬“民族主体性”,应当成为翻译美学研究者的“理性自觉”(张柏然2001:1)。具体而言,这种“理性自觉”意味着既要摆脱“他者”话语的强势“脱色”处理,又要防止“自我”话语不自觉趋同的弱势心理,但也绝不能陷入自我封闭的“独语”境地,摒弃“他者”或“自我”中心主义的文化偏见是走向“文化平等”的前提(同上:1;张柏然2002:59),实现这一点的关键是改造与创新传统话语并逐步建立译论新话语。在当下全球对话的语境中,从根本上“展示与西方译学发展不同的中国译学历史过程,进而在宏观上建立中国翻译学”(张柏然 辛红娟2016:40)。中国翻译学人“肩负着让世界知道中国、同时也让中国了解世界的双重使命”,应本着“多元共生、文化互补”的原则,使“中国的文化及其翻译理论走向世界、参与对话”,为世界翻译理论的大系统做出“中国的贡献”(同上:111)。

第三,构建“中国翻译学”的理论自足。除了对于构建“中国翻译学”的价值自觉和问题自知以外,建立中国翻译学的立足点何在?或者说,“中国翻译学”作为世界“翻译学”的重要构成,其立足的依据是什么?从“翻译学”学科建设的知识集成本质来看,“中国翻译学”的理论是否能够自足?这是构建“中国翻译学”的重中之重或立足之本。在这方面,张柏然着眼于通过对中国特色翻译理论的阐释、对当下翻译元理论和文化向度研究的反思以及对传统译论的转化和超越以期实现中国翻译学的理论自足。2008年,张柏然对建设中国特色翻译理论进行深入的阐释,他详细论述中国特色翻译理论的人文性(民族性、特殊性)和科学性(普遍性、必然性)这一“最具挑战性和理论思辨性的”的问题。他指出,中国特色翻译理论的“中国特色”,需要我们“用中国人自己的目光”来理解和阐释翻译现象,要“从古代译论中吸取丰富的营养”使之成为新的“译论血肉”,同时我们要对中外各种学派抱以开放的态度。他强调,中国特色翻译理论建成的标志是我们可以用自己独创的“规范、术语与观念系统”来阐释本国翻译与外国翻译现象,在世界多元译论格局中有我们的一定地位,使中外译论处于“真正的交往、对话”之中。

张柏然认为,要在全球化的环境下建设中国译学理论的现代体系,首先要重释“一批具有世界意义的中国译学经典”,深挖中华文化精神的“内核”,即“形简神远”的思维方式特点。在充分破解中国思维方式的基础上,融合西方译论,创立一种包含丰富的中国智慧的“文化—生命翻译诗学”。张柏然指出,要建设中国译论,就要直面“浴火重生”。我们应该以本民族的文化和译论资源为依托,建设具有民族特色和“大国气象、大国风范”的现代译论。要完成这一工作,就必须解决好“古代译论的现代转换”这一“关涉我国翻译理论建设前途和速度的重大问题”,在关注古代译论思维方式“独特性”的同时,也要发掘古代译论所蕴含的“现代性”。张柏然还明确指出,要处理好翻译理论“共性”与“个性”的关系,建立具有中国特色的翻译理论不是否认普遍翻译学的存在,而是去共同营造一个“多元、平等、对话的世界翻译理论格局”,从而最终完成对“世界翻译学的构建”。这种从世界译学构建的长远目标着眼的“中国翻译学”理论自足建设,与狭隘的“民族沙文主义”学术立场大异其趣,再次体现出中国学者的宽阔胸襟与学术远见。

6 余论:“中国翻译学”的前瞻性与开创性

翻译实践是译论生发的源泉,所谓译论的普遍应用价值,归根结底是从地方性翻译实践中抽象阐发而来的,这也是本文开篇便强调的认知基础。这不仅是我们认识“中国翻译学”这一术语的出发点,也是翻译研究普遍遵循的深层实践理性。而“中国翻译学”的立意,本质上是从实践到立论这一自主性译学知识生产逻辑的回归。

改革开放40年来,国内翻译研究格局发生了翻天覆地的变化,这在很大程度上是西方译学话语持续性植入的结果。在西方学科理性与翻译理论话语的影响下,国内的翻译研究在短时间内历经从结构主义到功能主义再到文化学派与解构主义的范式更迭,这种跃进式的话语扩张现象同始于20世纪初的国内各学科话语的现代化转型趋势何其相像。长期以来,我国翻译研究折射出中国学术文化现代化转型的共性特点,即“诱发型”(罗荣渠2008:1)的激变。这一话语实践模式带来的益处是显而易见的,即可以将现成的外来翻译理论话语资源为己所用,指导本土翻译实践与研究。事实证明,改革开放以来的“不少成果是在借鉴其他国家优秀的理论成果基础之上取得的”(许钧2018:90)。而与此同时,译论的大量涌入也带来实践与立论本末倒置的风险,甚至滋生出“理论速食主义”(同上:447),“以至于我们还没来得及消化一种理论,就立即被另外一种新的理论湮没”(同上)。长此以往,我们对于外来理论的依赖性会与日俱增,这非常不利于本土原创译学话语能力与影响力的提升。客观而论,当前,“我们的翻译学并没有建立起自己的理论体系和话语体系”(同上:90),“挖掘翻译研究的理论性资源与理论创新的可能性”(同上:446)仍是国内翻译学建设面临的要务。

由上可知,在“诱发型”的译学话语转型背景下,如何扭转本土自主性知识生产与话语实践式微的局面,是需要解决的根本问题。而关于这一译学话语困境,张柏然很早便敏锐地发觉并及时提出相关对策,这也正是“中国翻译学”构建理念的缘起。他曾明确指出,改革开放以来“大搬外国新术语的现象”(张柏然2001:1)尤为活跃,“一个时期里,在翻译界,西化思想相当普遍,旧有的传统与文化思想被贬得一钱不值,西学为体的思想再度被炒热起来”(同上)。近年来的中国译学史表明,千年的翻译实践传统孕育了丰富的译学话语资源与原创译学术语体系,直至20世纪60年代“化境”论问世,我们仍能看到传统译学话语的连续性演进与本土译学概念谱系的同质性延伸。相比于西方译论,这些旧有的传统与文化思想在问题意识、论证逻辑与言说方式等方面无疑具有差异性,或者说,具有地方性特色,但有一点却是相通的,即在本质上都是对特定时空内翻译实践相关问题的思考成果,这也正是它们可以作为构建“中国翻译学”之思想资源的根本原因。在构建“中国翻译学”的路线图中,传统译论的重要性之所以不断得以重申,其根本诉求就在于追溯自主性的立论精神,再思与重估其中蕴含的方法论价值,这对当下译学话语体系的优化实践无疑仍具有重要的指导意义。

张柏然有关“中国翻译学”的前瞻性思考,是基于世界译学与人文研究的宏阔格局,检视与反思中国译学生态中存在的话语失衡问题,折射出深刻的学科话语“元批评”思维,而这一思想基因实则可追溯至20世纪初由中国学术文化现代化转型触发的学术话语批评传统。20世纪30年代,张君劢(2006:247)曾明确提出“独立民族必有独立学术”的主张,提倡中国传统学术和文化的“死后复活”(同上:246)。张柏然(2008b)创造性地提出的中国译论之“浴火重生”这一理念,不啻是对前人批判思想的承继,在译学领域更是成为开拓原创译学话语的重要思想指南。“浴火重生”这一表达具有浓厚的诗性色彩,但传达的却是一种理性的思想特质。在张柏然的“中国翻译学”研究版图中,传统的价值在于它的奠基意义,而不是支配作用。正如我们不能不顾远距离“语言对”之间翻译实践的特殊性而简单地全盘复制西方译论一样,面对传统译论与文化资源,也应有所扬弃与开拓延伸,在遵循自主立论逻辑的基础上,构建更具普遍应用价值的译学话语。张柏然对于翻译美学的系列阐发便是切实践行“浴火重生”理念,对于后续中国翻译学的话语构建具有方法论层面的启发意义。

在近年来的中国译学话语构建研究成果中,已经可以看到“中国翻译学”立论精神的延续。例如,有关译学文质论的研究历经从“文质之争”的历史探颐到文质话语的整理与理论阐发过程;再如,一系列由中国学者自主提出的新型译论,如“和合翻译学”“文章翻译学”“生态翻译学”“大易翻译学”等,都是基于传统译论或学术思想而立的。这些话语创新正在践行着从价值自觉、问题自知、理论自足到文化自信的理念,即张柏然构建“中国翻译学”的实践路径。一般而言,“学术的原创性有两个支点:一是全人类性和全球性,一是本民族性和地域性。……他们分别具有各自的意义,从本质上来说,它们是相通的”。(杜里奇陈望衡2016:164)其中,“民族性”是原创的始源,也是原创价值能够产生“全球性” 效应的根基。如果说,传统译学话语与文化资源彰显民族性原创特色,那么中国译论的“浴火重生”则以产出具有全球性普适价值的原创成果为目的,这也是张柏然构建“中国翻译学”的终极旨趣。我们深信,在国内学界同仁的携手努力下,张柏然先生构建“中国翻译学“的路线图将进一步延展和丰富,中国译学将为世界译学的发展继续贡献独特的中国知识与智慧。

注释

①中国译学相关文献是指以“中国翻译学”“中国译学”或“中国特色翻译学”为主题的学术期刊、硕博、会议论文,共286 篇。张柏然文献为中国知网收录的、张柏然先生为作者的学术论文,共58 篇。