火山堆积层浅埋偏压地段隧道进洞施工技术研究

2022-01-24龚翼,杨尚鑫,范军胜

龚 翼, 杨 尚 鑫, 范 军 胜

(中国水利水电第七工程局有限公司,四川 成都 611700)

1 概 述

雅万高铁2号隧道位于印度尼西亚中爪哇省普旺加达市,进口里程为DK74+010,出口里程为DK75+062,全长1 052 m,为单洞双线隧道,设计目标时速为300 km/h。

由于2号隧道处于丘陵区且其左右侧地势起伏大,一般相对高差为6~8 m。隧道进口右侧偏压,山体陡峭,自然坡度约为18°~25°;隧道出口等高线斜交进洞,洞口地形偏压,高山侧地势高,自然坡度约为20°~30°。洞口表层以第四系更新统火山堆积层(Qos)黏土、粗圆砾土为主,且其所处地区属热带雨林气候,终年炎热且潮湿,按降雨量大小分为旱季、雨季。11月至次年3月为雨季、西北季风期,多雨多云;4~10月为旱季、东南季风期,晴天多且雨量少,历年平均降水量可达2 400 mm以上。

上述自然因素导致隧道进洞困难,为此,项目部技术人员对隧道进洞施工技术进行了分析与研究。

2 工程特点与难点及火山堆积层成因分析

2.1 工程特点与难点

该工程具有以下工程特点及难点:

(1)隧道洞口穿越第四系火山堆积层(Qos)的黏土、粗圆砾土,其土体疏松、含水量高、孔隙比大、自身承载力低、稳定性差。

(2)黏土具有弱膨胀性,自由膨胀率为40%~54%。2号隧道进口洞门施工时恰逢印尼雨季末期,土体吸水饱和后易崩解、软化,其强度明显降低,力学性质变差。

(3)施工进洞时,需要对原始边仰坡进行清表、刷坡开挖。清表扰动后土石交界处易产生塌方,洞口边、仰坡裸露的土层存在滑移失稳的风险。

(4)隧道洞口处于浅埋地段,地层破碎,属全风化~强风化且节理裂隙发育的软弱岩层,难以形成承载拱,成洞困难,存在坍塌的风险。

(5)隧道轴线与山体走向斜交,山体对洞口形成偏压。偏压产生的侧向压力易导致隧道侧向变形甚至坍塌。

2.2 火山堆积层成因分析

该地区的火山及构造活动剧烈,加之热带气候降水丰富、冲刷与搬运能力强,形成了独特的热带火山堆积层,与国内火山成因地层差别较大,其特殊的工程特性国内罕见[1]。火山喷发出的高热气流携带着大量未经筛选的碎屑物沿山坡冲出或喷向高空,在火山口周围由近及远略有分选的沉积下来,在高温作用下其颗粒与火山灰凝结成孔隙比大、地应力高的地层;受高温溢出岩浆及喷出火山弹影响,局部半胶结半成岩作用发育;热带气候导致该地区降雨量充沛,受火山爆发的应力及暴雨的影响地层的组成物质常常呈大小混杂、粗细不一,含水率高。在多种因素共同作用下形成的第四系更新统火山堆积地层复杂多变,规律性差,给隧道施工带来了巨大挑战[2]。其洞口施工方案的选择成为一大难题。

3 洞口施工方案的选择与实施

该洞口施工方案的选择按照“早进晚出,零仰坡”的原则组织施工,提倡“零开挖”安全进洞。

“早进晚出,零仰坡”进洞即适当延长洞口和隧道的长度,保证未到山体之前先进洞而尽量远离山体后再出洞。采取增加护拱或加长洞门等措施提前进暗洞。在2号隧道进口施工过程中,将隧道进口里程由原设计里程DK74+020调整为DK74+010,隧道向小里程延长10 m,增加了10 m护拱,护拱下方采用Φ1 500 mm的钻孔灌注桩作为基础桩,桩顶设置冠梁,冠梁与护拱相连,护拱厚度为1 m;在2号隧道出口施工过程中,隧道洞门由帽檐斜切式缓冲结构洞门(28 m)变更为直切式洞门(34 m),长度增加了6 m,洞门的加长避免了对山体的大挖。

“零开挖”安全进洞系指不开挖或少开挖隧道边仰坡,不破坏或少破坏洞口原始地貌及生态环境,较为完整地保留了自然景观,符合国家倡导的“绿色环保低碳”的建设理念[3]。进洞施工过程中,先根据设计图纸定位洞口位置,再参考现场实际地形将刷坡路线降低到最小,仅在洞口浅埋段进行小范围的土方开挖以便进行导向墙的施工。严禁对原始边仰坡进行大面积清表、切削开挖,避免大面积清表开挖造成坡面原有生态系统的破坏,形成大范围的裸露边坡。裸露边坡的表层结构松散导致土壤抗蚀能力降低,加之黏土、泥岩易风化,在开挖暴露后短时间内及干湿交替作用下风化加速,强度衰减较快,极易造成边仰坡松弛张裂和滑坡。

3.1 边仰坡防护技术

对洞口临时边仰坡及明暗分界直立面及时进行防护。所采取的边坡防护措施为喷锚防护和打设竹锚杆等。

喷锚防护锚杆采用Φ22 mm砂浆锚杆,L=3.5 m,间距1 m×1 m,梅花形布置;喷射混凝土采用15 cm厚C25混凝土,钢筋网采用Φ8 mm钢筋 ,网格为20 cm×20 cm。施工时需做好喷混凝土结构的分幅和防排水措施,以防止结构开裂破坏。

对于暴露面较大的边仰坡采用就地取材的方式;对于垂直坡面采用打设竹锚杆加固坡体的应急措施。竹锚杆直径为5~15 cm,长5~8 m,间距0.6 m×0.6 m。为方便竹锚杆插入围岩,在其前端套上2 mm厚、由铁板制作的尖锥状铁靴,尾部采用8号铁线设置箍筋,防止顶进时劈裂[4]。

3.2 洞口截排水施工技术

2号隧道进口的自然坡度为18°~25°,隧道出口的自然坡度为20°~30°,坡度较陡。而隧道洞口的地表一般被修整为较为平缓的地势,有利于雨水的集中,加之火山堆积层(Qos)黏土遇水软化,力学性质变差,给隧道洞口的施工造成困难。因此,洞口施工宜避开雨季且在开挖前应先做好边仰坡外及洞口的排水、截水处理工作。

在开挖线外5 m设截水天沟,截水天沟的坡度根据地形设置,但不应小于3%,以免淤积。截水天沟与外部土体洞口的空隙需采用黏土填充、夯实,并填出向沟内坡度不小于2%的流水坡,避免“水不归槽”而顺槽外壁流淌。天沟的纵坡较陡时,应按要求设置基座、急流槽、消能池等。天沟应接入路基天沟或线路两侧既有的自然沟渠。

3.3 加固洞口采用的钻孔灌注桩技术

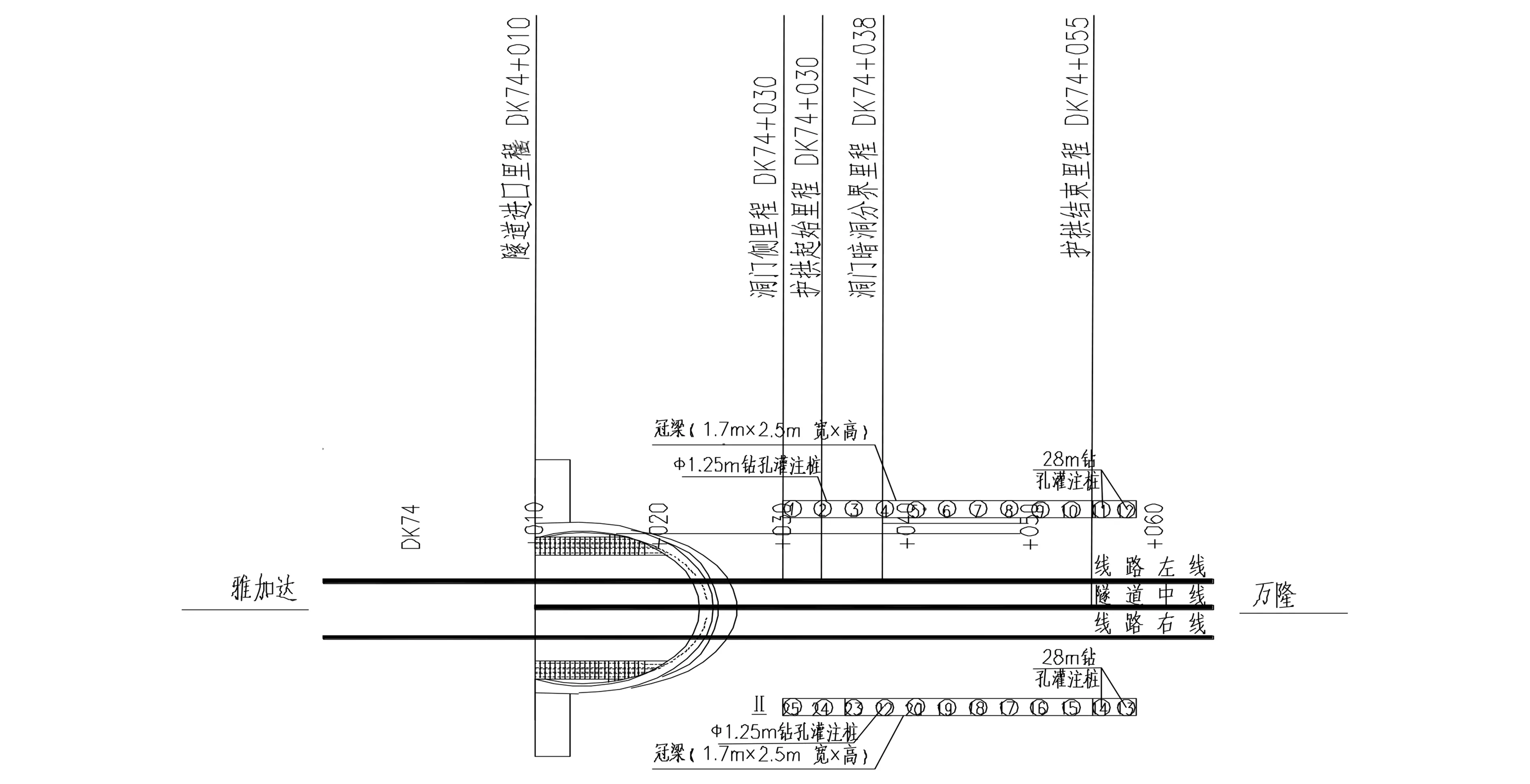

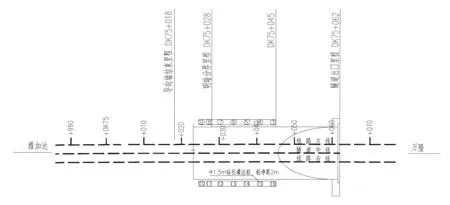

2号隧道进出口等高线均斜交进洞导致洞口地形偏压,高山侧地势高。为防止火山堆积体滑塌,在进口DK74+030~DK74+055段于隧道左右两侧分别设置了12根Φ1 250 mm钻孔灌注桩,桩间距为2.5 m ,桩顶设置1.7 m×2.5 m(宽×高)的冠梁;在出口DK75+045~DK75+025段于隧道左右两侧分别设置了7根Φ1 500 mm钻孔灌注桩,桩间距为2 m ,桩顶设置1.7 m×2.5 m(宽×高)的冠梁,钻孔桩及冠梁均采用C35钢筋混凝土施作。抗滑桩施工后,增加了边坡的整体稳定性,减少了边坡位移。2号隧道进口洞口钻孔灌注桩施工平面位置图见图1,2号隧道出口洞口钻孔灌注桩施工平面位置图见图2。

图1 2号隧道进口洞口钻孔灌注桩施工平面位置图

图2 2号隧道出口洞口钻孔灌注桩施工平面位置图

3.4 洞口大管棚超前支护技术

利用大管棚作为穿越浅埋偏压段的超前支护,可以通过注浆将松散的土体固结起来,利用大管棚支护围岩, 注浆体与管棚连成一个整体共同受力, 在隧道开挖轮廓线外形成一个环向的支撑体,进而有效地阻止了火山堆积体出现坍塌。其一次支护长度达40 m,可以减少超前支护的次数,缩短施工时间[5]。

2号隧道洞口导向墙基础岩体为全~强风化泥岩,具有中等膨胀性,遇水易软化、崩解导致地基承载力降低,管棚基础具有下沉的危险。为保证其基础稳定性,施工时要求反铲开挖至距拱脚标高30 cm时改由人工修整,修整到位后采用小型振动夯夯实,夯实后采用50 cm×60 cm的钢板下垫,拱架支垫与基础面密贴后进行大拱脚喷射混凝土施工,并在导向架拱脚增加2根6 m长的Φ89 mm锁脚锚管。

管棚导向墙高(厚)1 m,长2 m,采用C20混凝土制作。为保证大管棚的施工精度,在导向墙内设Ⅰ18钢架,钢架外缘设Φ140 mm、壁厚5 mm的导向钢管,钢管与钢架焊接。管棚长度为40 m,环向间距为40 cm,在拱部140°范围内设置,共设置了47根钢管,外插角为1°~3°。其布置方式为:编号为单号者采用钢花管,双号者采用钢管。施工时先打设钢花管并注浆,然后打设钢管,以便检查钢花管的注浆质量。管棚注浆采用浓水泥浆液,浆液水灰比为 1∶1(重量比),注浆压力为0.5~1.5 MPa。注浆结束后,使用M10水泥砂浆充填钢管以增强管棚的强度。

为提高导管的抗弯能力,可在钢管及钢花管内设置钢筋笼,钢筋笼由四根主筋和固定环组成,主筋直径为22 mm,固定环采用短管节,节长5 cm,将其与主筋焊接,按0.5 m间距设置。

3.5 监控量测技术

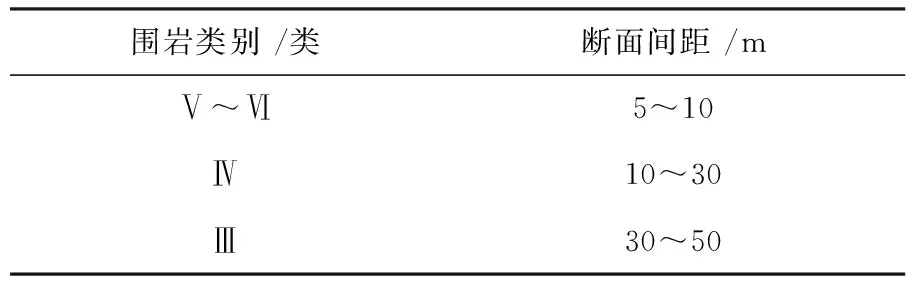

在浅埋隧道洞口施工过程中,必须做好监控量测工作。应对所有的开挖暴露面增加监控量测点,对洞口浅埋段Ⅴ级围岩边仰坡平均按5 m×5 m、梅花型布置地表沉降观测点;进洞后,拱顶下沉点和净空变化测点应布置在同一断面上,拱顶下沉测点原则上应布置在拱顶轴线附近,净空变化量测测线按照每台阶一条水平测线、两条斜测线布置。监控量测断面间距见表1。

表1 监控量测断面间距表

施工单位应保证日均量测次数达到 2 次,同时,项目管理人员应通过网络手段及时了解和掌握量测数据,通过分析观测数据成果,及时掌握隧道施工的动态,对隧道的稳定状态进行预测,并据此调整相关支护参数以保证隧道洞口的施工安全。当地表沉降速率> 5 mm/d或单日累计沉降值>100 mm时应暂停洞口施工,并及时分析原因,采取有针对性的处理措施[6]。

4 实施效果

在严格按照上述施工方案实施后,2号隧道洞口在进洞过程中未发生边仰坡滑移、塌方冒顶、管棚基础下沉等情况。通过对隧道地表下沉、拱顶下沉、水平收敛监控量测数据进行分析得知:围岩变形小,所测量的数据均在设计及规范要求的范围以内,说明所采取的施工方法与措施比较成功,实现了火山堆积层浅埋偏压地段隧道洞口的顺利进洞。

5 结 语

火山堆积层地层复杂多变,规律性差,在该地层中进行隧道进洞施工难度大且施工风险高,加之国内尚无相关施工经验可循,从而给该工程的勘测施工带来巨大挑战。雅万高铁2号隧道采取“早进晚出、零仰坡”“洞口超前大管棚支护”“洞口截排水”等方案,有效地解决了火山堆积层浅埋偏压地段隧道进洞施工的难题。该方案具有简单方便,安全可靠的特点,对类似火山堆积层浅埋偏压隧道施工具有一定的参考价值。