北魏平城佛教石窟群文化特征研究

2022-01-21郭静娜

郭静娜

(云冈研究院,山西 大同 037004)

北魏道武帝拓跋珪于天兴元年(398年)定都平城(今大同),改国号为魏。由于北魏统治者在经济、政治、文化上的开放性,客观地推进了与外界文化的交流,因此平城不仅是当时的政治、经济、文化中心,而且也逐渐成为多元文化交流的国际大都市。其时对外交流的主要通道就是丝绸之路,平城时期的丝绸之路主要分为东、中、西三段。其中东段的起始位置为平城至玉门关,中段为玉门关至巴尔喀什池,西段为巴尔喀什池至地中海。[1](P10-35)

北魏平城时期的对外交流主要是通过征战和贸易实现的,同时还包括和亲、传教、入仕等方式。道武帝征讨高车,“天兴二年二月丁亥朔,诸军同会,破高车杂种三十余部,获七万余口,马三十余万匹,牛羊百四十余万。骠骑大将军、卫王仪督三万骑别从西北绝漠千余里,破其遗迸七部,获二万余口,马五万余匹,牛羊二十余万头,高车二十余万乘,并服玩诸物。……庚戌,……以所获高车众起鹿苑,…… 又穿鸿雁 池。”[2](卷2《太祖记》,P35)太 武帝拓 跋焘先后征讨柔然、北燕、北凉,神䴥二年(526年)“夏四月庚寅,车驾北伐,……蠕蠕震怖,焚烧庐舍,绝迹西走。……冬十月,振旅凯旋于京师,告于宗庙。列置新民于漠南,东至濡源,西暨五原、阴山,竟三千里。”[2](卷4上《世祖记上》,P75)“延和元年六月,上伐北燕,举燕十余郡,进围和龙,徙豪杰三万余家以归。”[2](卷105之三《天象志三》,P2402)“太延中,凉州平,徙其国人与京邑,沙门佛事皆俱东,象教弥增矣。”[2](卷114《释老志》P3032)北魏帝王在征战过程中将各地的能工巧匠、僧侣、百姓迁到了平城,因此客观上也促进了文化的交流。

同时北魏统治者及贵族也对西方物品产生了浓厚的兴趣,据《洛阳伽蓝记》记载:“琛常会宗室,陈诸宝器,金瓶银瓮百余口,欧擎盘盒称是。自余酒器,有水晶钵、玛瑙杯、琉璃碗、赤玉卮数十枚,作工奇妙,中土所无,皆从西域而来。”[3](P132、164-165)另据《南齐书·魏虏传》记载:“坐施氍毹褥,前施金香炉、琉璃杯、金碗、盛杂口食器,设客长盘一尺,御馔圆盘广 一 丈。”[4](卷59,P1632)由文献可知北魏宫廷中的陈设和用具皆是外来物品,如中亚的毛织品、大秦的玻璃器、萨珊波斯的金银器等,可见北魏贵族均以使用外来物品为风尚,北魏统治者一直都十分重视对外贸易。从4世纪起,中亚胡商的贸易之地主要集中在河西走廊的敦煌、酒泉、姑臧等地。待太武帝攻灭北凉之后,北魏的统治势力到达西域,吸引了大量的胡商来到平城,拉开了胡商与北魏贸易的序幕,至文成帝时,平城逐渐成为丝绸之路东端最重要的城市,因此对外贸易也日益频繁。

贸易和战争促使了丝绸之路的繁荣,同时也加速了佛教文化的传播。佛教起源于印度恒河一带,公元前4世纪末,马其顿国王亚历山大东征,希腊文化又融入其中,由此也使犍陀罗、罽宾等地的佛教文化更加多元化。公元前3世纪,孔雀王朝的阿育王开凿石窟、修建塔寺,佛教发展十分鼎盛。公元1世纪中叶,大月氏建立了贵霜王朝,在其国王迦腻色伽的支持下,罽宾不仅成为佛教中心,同时也是大乘佛教的发源地。

犍陀罗地区佛教的流行,也促使该地区出现大量的佛教造像,造像希腊文化特征明显,形成了该地区特有的艺术风格。同时在贵霜王朝统治下的恒河流域,也出现了具有秣菟罗风格的造像。至公元4世纪后,印度的笈多王朝将犍陀罗、秣菟罗艺术合二为一,形成了笈多艺术。

随着佛教的东传,佛教进入西域地区,由此出现了大量石窟,如克孜尔千佛洞、森木塞姆石窟、克孜尔尕哈石窟等。

十六国时期,社会动荡不安,佛教在河西地区迅速传播,据文献记载:“凉州自张轨后,世信佛教,敦煌地接西域,道俗交得其旧式,村坞相属,多有塔寺”。[2](卷114《释老志》,P3037)可见河西地区石窟寺较多,如敦煌莫高窟、天梯山石窟、炳灵寺石窟等。除此之外,在统治者的重视与支持下,河西地区不仅僧侣信徒甚多,且译经活动也较为频繁,当时以译经闻名的有昙无谶①(梁)释慧皎:《高僧传》卷1《昙无谶传》记载:“昙无谶,其本中天竺人,六岁遭父丧……见沙门达摩耶舍,此云法明,道俗所崇,丰于利养,其母美之,故以谶为其弟子。”(北京:中华书局,1992年,第76页)、沮渠京声②(梁)释僧祐:《出三藏记集》卷14《沮渠安阳侯传》记载:“沮渠京声,凉州人,‘河西王蒙逊之从弟也’,他在于阗国禅师佛陀斯那受《禅秘要治病经》,又于高昌得《观世音》、《弥勒二观经》各一卷。”(北京:中华书局,1995年,第551页)、道泰③(梁)释僧祐:《出三藏记集》卷10《毘婆沙经序》记载:“道泰,凉州人,他‘杖策冒岭,爰至葱西,’取回《毘婆沙经》等胡本十万余偈。”(北京:中华书局,1995年,第383页)等。

北魏历代统治者均对佛教十分重视与推崇,据文献记载:“太祖平中山,经略燕赵,所经郡国佛寺,见诸沙门、道士,皆致精致,禁军旅无有所犯。”[2](卷114《释老志》P3030)“夫佛法之兴,其来远矣。济益之功,冥及存没,神踪遗轨,信可依凭。其敕有司,于京城建饰容范,修整宫舍,令信向之徒,有所居止。是岁,始作五级佛图,耆闍崛山及须弥山殿,加以缋饰。别构讲堂、禅堂及沙门座,莫不严具焉。”[2](卷114《释老志》,P3030)“太宗践 位,遵 太 祖之业 ,亦好黄老,又崇佛法,京邑四方,建立佛图,仍令沙门敷导民俗。”[2](卷114《释老志》,P3030)“世祖初即位,亦遵太祖、太宗之业,每引高德沙门,与共谈论。于四月初八,輿诸佛像,行于广衢,帝亲御门楼,临观散花,以致礼敬。”[2](卷114《释老志》,P3032)之后在文成帝的支持下,昙曜高僧主持开凿了云冈石窟。受丝路文化的影响,平城佛教石窟群在造像、建筑、纹饰及题材等方面或多或少受到异域文化的影响。

石窟起源于古印度,释迦牟尼创立佛教之后,石窟是雨季时期弟子及信徒修行、讲法的场所。随着佛教的东传,石窟这种建筑形式也传入了西域、河西以及中原地区。石窟虽然是僧伽礼拜、修行的圣地,但却也是对社会现实的反映。

随着佛教的继续东传以及北魏统治者对佛教的重视,在平城地区陆续开凿了数座石窟,由此形成了以云冈石窟为中心的平城佛教石窟群,这些石窟在造像、乐舞、纹饰、建筑、题材等方面均表现出较为明显的文化特征。

一、造像

对外交流的频繁,使北魏平城内有较多胡人定居于此。这些胡人来自中亚、东亚、西域各地,与汉人杂居在一起,客观上也加速了多元文化的交流。北魏平城也呈现出前所未有的繁荣景象,成为当时政治、经济、文化中心,因此石窟中的造像多有胡貌梵相之特征。

云冈石窟早期洞窟(昙曜五窟)受到西方文化影响较大,第16窟主尊像的头发为波状式,这与其他四窟(第17、18、19、20窟)佛像的发式皆不相同,此类波状发式应与云冈石窟经常反复出现的犍陀罗样式有关。[5](P10)第 19、20 窟造像的衣纹均表现出较为浓郁的外来风格。第19窟东西两侧的佛像佛衣的衣褶则表现出较为明显的笈多样式,而第20窟的主尊像佛衣衣褶样式的平行线由粗纹交叉,这种样式应是源于犍陀罗,[5](P10)但同时又融合了中国本土文化,产生了些许变化,具有了云冈特色。除此之外,昙曜五窟的五尊主像均面部方圆,眉眼细长,鼻梁高挺,嘴角微微上翘,五官特征明显与汉人不同,具有浓郁的西来风格。

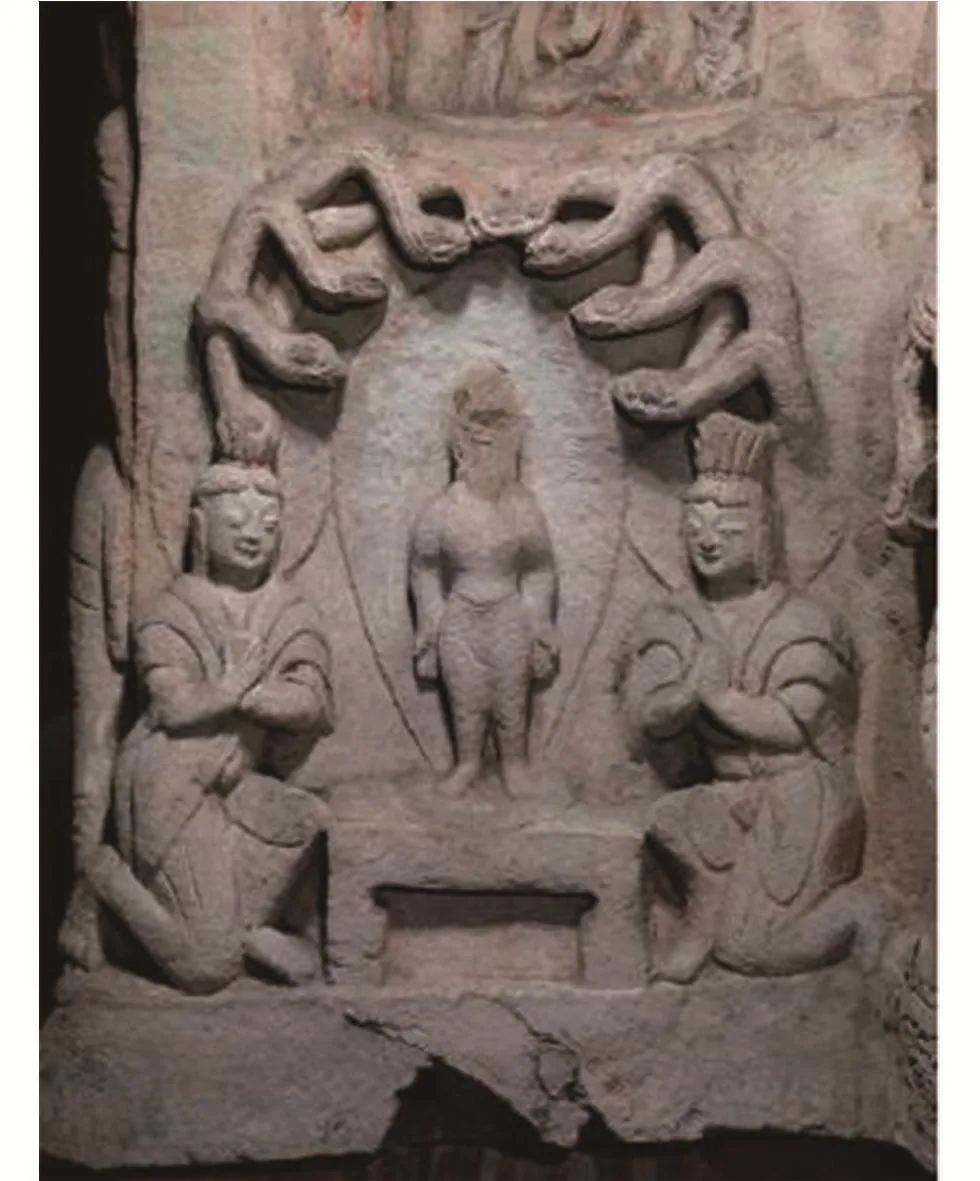

在鲁班窑石窟第2窟的中心佛坛上发现一尊造像,造像虽头部缺失,但从衣着来看身着通肩式佛衣,佛衣下摆雕有花纹。佛衣线条流畅,衣薄贴体,凸显身体轮廓,犍陀罗风格明显,但又略有马图拉的因素(图1)。

图1 鲁班窑石窟第2窟佛像

在石窟中还出现了胡像天神,如在云冈石窟第10窟前室的窟顶,就雕刻有逆发飞天。这类飞天身形健硕,面部方圆,双目深凹,上身赤裸,身披佩帛,下着犊鼻裤,露足。她们往往与高发髻飞天交替出现。在第9窟窟门的天井处雕有四位手托摩尼宝珠的逆发飞天。这四位飞天头发逆形竖起,身形健硕,脸型方宽,额生皱纹,双目深凹,腾空飞舞相拥,由此可见受到古印度文化的影响,这类天神突显出较为浓郁的异域风采(图2,图3)。在第7、8、10窟中均出现了多头多臂的护法天神,这些形象均属印度题材。如第8窟窟门处所雕五头六臂的鸠摩罗天与三头八臂的摩醯首罗天,他们的原本属印度教的天神——毗湿奴、湿婆天,特别是五头六臂的鸠摩罗天,其头部的雕刻与犍陀罗样式非常相似。同时在第8窟后室南壁窟门上方雕刻的六位供养天,其形象、姿态也与阿旃陀石窟第 2 窟的供养天较为相似。[5](P13)

图2 云冈石窟第8窟后室南壁供养天

图3 阿旃陀石窟第2窟安坐像壁画

二、乐舞

丝绸之路的繁荣以及佛教的东传,促使中亚、西亚以及西域各国音乐、舞蹈艺术传入北魏平城。中西文化艺术的交流与融合,此时的音乐、舞蹈也独具特色。天兴元年(398年)春正月道武帝“徙山东六州民吏及徒何、高丽杂夷三十六万,百工伎巧十万余口,以充京师。”[2](卷2《太祖记》,P32)由此高丽乐传入平城。前秦建元十九年(383年),苻坚任吕光为将军“率众七千讨西域,所经诸国,莫不降附。光至龟兹,王帛纯拒之,西域诸胡救帛纯者,七十余万人。光乃解陈为勾锁之法,战于城西,大破之,斩级万余,帛纯逃走,降者三十余国,光以驼二千余头,致外国珍宝及奇伎、异戏、殊禽、怪兽千有余品,骏马万余匹而还。”[2](卷95《吕光传》,P2085)吕光大败龟兹,并将龟兹乐带到凉州。之后“吕氏亡,其乐分散,后魏平中原,复获之,其声后多变易。”[9](卷15《音乐志》,P378)神 䴥 元年(428年),太武帝拓跋焘大败赫连昌,攻破大夏都城统万城,获大夏古雅乐。之后随着西域诸国与北魏往来贸易、使者交流的频繁,疏勒乐、安国乐也随之传入平城。太平真君九年(448年)太武帝应允与悦般国共同讨伐柔然,“世祖嘉其意,命中外诸军戒严,以淮南王为前锋,袭蠕蠕。仍诏有司以其鼓舞之节施于乐府。”[2](卷10《西域传》,P2268)由此,以鼓舞为特色的悦般乐舞也传入了北魏。

北魏乐舞文化也在云冈石窟的洞窟中体现。在佛国世界中,伎乐天与飞天被称为音乐神、舞蹈神,他们有的雕于洞顶,有的雕于洞窟四壁,有的雕于门拱、明窗,还有的雕于龛楣之上。其中有很多乐器来自于西域、中亚等地,如琵琶①琵琶属外来乐器,南北朝时短颈琵琶由波斯传入。云冈石窟中近五十件琵琶雕刻基本表现的是此类。、五弦②五弦与琵琶的外形较为相似,由古龟兹传入。但其音箱小于曲颈琵琶,多为梨形,手弹、拨弹并存。在洞窟中几乎所有的乐队组合中都有此种乐器。、竖箜篌③竖箜篌本为波斯乐器,汉代时由中亚传入中国,云冈石窟中的竖箜篌形制变化多样,有的呈三角形,有的呈弓形,形态不同,演奏方法也不同。等(图4)。

图4 第8窟的飞天与伎乐天

在鲁班窑石窟第3窟出土了一块天宫伎乐浅浮雕残件,细砂岩,在仿宫殿屋檐的雕刻下,以浅浮雕的形式在尖拱龛内雕刻伎乐天。伎乐天现存四身,均头梳高髻,有圆形头光,身着尖领长衫,身披佩帛,手持乐器。左侧第一身手持碰铃,左手持碰铃置于脸颊处,右手持碰铃置于腹部。第二身持杖鼓,左手持鼓,右手持杖。第三身双手合掌置于胸前,似在随着音乐的节奏击掌。第四身仅存左侧身躯少部分(图5)。

图5 鲁班窑石窟第3窟出土砂岩伎乐天浮雕

碰铃多用于演奏梵音,之后随着佛教的东传传入中国境内,为我国少数民族常用的乐器,碰铃的演奏方式应为配合主旋律平行碰击发出声音状。杖鼓平面与细腰鼓鼓形较为相似,但略大于细腰鼓,演奏方式为一手执鼓,一手执杖,使用杖敲击鼓面,发出响声。击掌,也称为抃。之后由击掌衍生出铜钹、拍板等乐器。

三、西来纹样

在石窟中,存有大量装饰纹样,这些纹样有的位于窟顶、有的位于龛楣,还有的位于头冠等处。在平城佛教石窟群中忍冬纹、莲花纹、龙纹、联珠纹、璎珞纹等纹饰较为常见。

忍冬纹通过古希腊传入罗马,之后传入西亚、印度和中国。由于忍冬纹越冬不凋零的特性与佛教轮回转世的思想较为一致,因此在佛教世界中常常出现且,数量较多。云冈石窟的忍冬纹种类繁多,如第10窟后室门楣上方的忍冬纹,整体呈波状,在其中还装饰雀鸟瑞兽,颇具生动感。第11窟南壁佛龛龛楣的忍冬纹更加生动有趣,在枝蔓间的莲瓣上装饰有合掌的化生童子。忍冬纹与化生童子的结合,不仅突显佛教寓意,更是中西文化交融的鉴证。

莲花纹最早出现于古印度的佛教建筑。云冈石窟的莲花纹用于装饰佛光、窟顶、佛座等处,形态为单体莲花、团莲、装饰纹带。佛光的莲花纹主要以莲瓣表现,呈放射状饰于佛像头部周围。如第5—12窟佛头光就饰有莲瓣纹。莲花纹作为分割佛龛的装饰带。另外,北魏工匠还将化生童子与莲花纹相结合,不仅具有装饰性,还增加了生动性。第10窟后室的门楣处的莲花纹,圆形的莲花中间雕有化生童子,童子憨态可掬。

莲花还经常以莲座的形式出现。云冈石窟的莲花座饱含浓郁的犍陀罗艺术,同时融合西域文化,独显魅力。莲花座多以线条表现,如第6窟后室中心塔柱上层的立佛像,站立于踩莲花座之上(图6)。

图6 云冈石窟第6窟后室中心塔柱上层立佛立于莲花座之上

在鲁班窑石窟第1窟内采集到莲花座残件,砂岩,石雕中心处雕刻一道凸棱,凸棱外围雕有单层覆莲,中间莲瓣较为完整,左右两侧仅存半个。莲花为双瓣,每个莲瓣内包含左右对称的两个小莲瓣,莲瓣表面部分可见残存的铁锈红色。第2窟的南、西、北壁的第二层雕有莲瓣纹,莲瓣呈条带状,作为分隔第1与第3层雕刻的纹带。在第3窟中心佛坛的边缘雕有莲瓣纹,莲瓣凸凹有致,花瓣饱满,单瓣内宝装,这些莲花纹样在云冈石窟中期洞窟中也较为常见。

龙形纹的雕刻主要出现在云冈石窟的第二、三期洞窟中以及鲁班窑石窟的窟门门楣处、吴官屯石窟的龛楣上。龙是佛教八部护法之一,在古印度并没有崇拜龙的文化传统,在日常生活及宗教文化中,表现的是对蛇的崇拜。佛教东传之后,佛经中代表蛇的词汇被译为中国的龙。中国对龙崇拜历史悠久,因此外来文化在与本土文化相融合时,龙具有了更丰富的内涵。

联珠纹是由大小相同的圆圈或圆珠连续排列而成的装饰图案,是南北朝最常见的纹饰之一,一般作为不同图案的分界纹带,属辅助纹饰,也用于装饰(图7)。

图7 云冈石窟第17窟主像背光

联珠纹最早盛行于波斯萨珊王朝,用来表示太阳的光辉,同时用于装饰物品或建筑物,所以在编织物、宫廷建筑的浮雕、萨珊银币等物品上最为常见,此纹饰对中亚文化产生了深远的影响。

之后,随着丝绸之路的繁荣与佛教的东传,联珠纹开始在北魏平城流行起来。在云冈石窟中,联珠纹常常用来装饰佛像的背光、佛衣、菩萨的宝冠。

璎珞最早为古印度佛像颈间的装饰,多用宝珠、宝石连缀而成。随着佛教的东传,璎珞也逐渐中国化,成为我国古代女子常用的饰物。

璎珞纹一般出现于在云冈石窟中期洞窟中,不仅是菩萨的配饰,还是佛的供养物之一。如在第9窟窟门门拱上方雕有飞天,飞天手持璎珞在虚空中盘旋,璎珞由椭圆形、圆形的珠子间隔组成,增加了洞窟的华丽感与宗教意义。

综上,来自异域的装饰纹样,随着佛教的东传来到平城后,不仅被赋予了更为丰富的含义,同时还融合了本土、甚至多地的文化,使其别具一格。随着文化的不断传播,这些纹饰还被被广泛地运用于雕刻、织物、壁画甚至墓葬中。

四、建筑

石窟寺起源于印度,是佛教建筑之一,是僧尼、信徒礼拜、供养、修行的场所。平城佛教石窟群的洞窟形制主要有三种窟型,即大像窟、塔庙窟、佛殿窟、方形窟。云冈石窟第16—20窟、鲁班窑石窟第1、2、3窟、焦山寺石窟第6窟、鹿野苑石窟第6窟均属大像窟。

石窟虽是西来样式,但云冈石窟的洞窟却具有独创性。云冈石窟的大像窟的形制与印度、龟兹、凉州地区的大像窟均不同。关于昙曜五窟洞窟的起源问题,现阶段主要有两种观点,一种认为是模仿古印度禅修的草庐;另一种认为是模仿拓跋鲜卑穹庐式的毡帐。但对比克孜尔、巴米扬石窟,却发现昙曜五窟大像窟的洞窟形制与印度本土石窟的平面形态有相似之处。[7]

云冈石窟二期洞窟种类较多,主要有大像窟、中心柱窟和佛殿窟。佛殿窟是二期洞窟最为常见的窟型,如第7、8、9、10、12窟均为佛殿窟。洞窟分为前后两室,是与汉代木结构建筑的样式相结合产生的样式,与印度石窟形制截然不同。洞窟平面为长方形,窟顶也为长方形。窟内四壁分层分段雕有佛教造像。中心柱窟主要出现于二期洞窟中,第1、2、6、11窟均为中心柱窟。中心柱窟窟顶为长方形,洞窟中央雕有塔柱。中心柱窟在印度被称为支提窟,但从形制看支提窟与云冈石窟的中心柱窟有较大差异,印度支提窟平面呈马蹄形,窟内的左、右、后部皆雕有立柱,洞窟后部雕有覆钵式塔。从文化因素来看,云冈石窟的中心柱窟一方面采用了汉式殿堂的结构,另一方面吸收了龟兹石窟中心柱窟的结构样式,形成了具有中国特色的中心柱窟。另外塔柱模仿汉式建筑形式,汉化表现十分明显(图8)。

图8 云冈石窟第6窟

石窟中的列柱也极具异域风格。第9、10窟的前室雕有数根列柱。柱子呈八角形、上窄下宽,柱基为狮子、大象。因风化严重,柱基仅存轮廓,柱身仅北面保存完整。根据现存雕刻可以判断,每根列柱从应上至下均雕刻千佛,形成千佛列住,根据柱子的形态与风格来看应是融合了古印度、希腊、罗马的建筑风格。第10窟后室窟门旁的柱子,装饰华丽,其柱头与希腊爱奥尼亚式柱头颇为相似。

由此可见,北魏工匠并不是对西来文化的直接利用,还发挥了自己的创造性,平城佛教石窟群的建筑样式不仅具有异域文化还兼具北魏平城特色。

五、雕刻题材

佛经故事早在古印度时就已出现,大多以佛传故事的形式,讲述释迦牟尼从出生到布道,最后涅槃的故事。印度的巴尔胡特塔、桑奇大塔以及佛陀伽耶栏楯上就雕有本生故事,至贵霜王朝时期,犍陀罗、秣陀罗等地都出现了雕刻精美的本生故事图像。由于佛传故事本就取材于佛经,因此作为外来宗教的衍生物,佛经故事中本就包含许多外来文化。

云冈石窟是平城佛教石窟群中保存最为完整的石窟,因此窟内雕刻的佛经故事全面地展现了西来文化的演变与发展。云冈石窟的佛经故事有三类,本生、本行、因缘故事。如第7窟前室东壁表现的是月光王施头的故事,但画面风化严重(图9)。

图9 云冈石窟第7窟前室月光王施头

另外在第7窟前室东壁上层北端雕有“昙摩绀闻偈焚身”的故事。在第7窟主室北壁下层尖拱龛两侧雕有萨埵太子舍身饲虎的故事,但风化严重,仅存轮廓。

这三则故事均反映了佛教教义中的布施思想。布施可分为财施、法施、无畏施。在佛教初创期,释迦牟尼及其僧团并没有固定的修行场所,他们主要靠施舍和托钵乞食为生,因此布施一直是僧团生存的基础。在三则故事中,月光王、太子昙摩绀、太子萨埵皆为求无上道,发慈悲心,舍弃自己的生命,这是布施中的无畏施,所得功德最大。

除佛本生故事外,在佛教中还有数量相当多的佛本行故事。佛本行故事,也叫佛传故事,主要讲述的是释迦牟尼从出生到涅槃的种种事迹,故事将现实与神话相结合,虽充满传奇色彩,但却反映了古印度地区的传统文化。在云冈石窟中,佛传故事主要位于第6窟,现存30余幅,故事画面的表现形式不仅继承了犍陀罗佛教艺术,同时还结合了本土文化,使整个画面丰富多彩。

“腋下诞生”的画面不仅是对古印度怀孕妇女生产习俗的反映,也是对古印度严格种姓制度的再现(图10)。

图10 云冈石窟第6窟佛传故事“降神选择”

太子生出后,就发生了一系列神奇的事情,据佛经记载:“应时天地大动,三千大千剎土莫不大明。释梵四王与其官属,诸龙、鬼神、阅叉、揵陀罗、阿须伦,皆来侍卫。有龙王兄弟,一名迦罗,二名欝迦罗,左雨温水,右雨冷泉,释梵摩持天衣裹之,天雨花香,弹琴鼓乐,熏香烧香,擣香泽香,虚空侧塞。夫人抱太子,乘交龙车,幢幡伎乐,导从还宫。”[8](P472)在洞窟中心柱上层雕刻的画面中,太子立于方台之上,头部上方雕有九条相互缠绕的大蛇(图11)。据佛经记载:释迦牟尼降生之后,有龙王二兄弟为太子吐水沐浴,但在佛教文化流传的过程中,二龙王变为九条龙,同时在雕刻的画面中龙的形象变为为蛇的样子。可见在洞窟雕刻中还是延续了古印度对蛇崇拜的传统,除此之外也间接反映出古印度为新生儿洗澡的传统习俗,因此佛诞日四月初八也被称为浴佛节。[9](P156)

图11 云冈石窟第6窟佛传故事“九龙灌顶”

佛陀在其16岁的时候出家修行,35岁的时候悟道。佛陀在了鹿野苑第一次说法后,又前往摩揭陀国布道。在此处发生了释迦牟尼布道过程中最为重要的事件——“降服火龙”,“降服火龙”又称为“降服三迦叶”,据佛经记载,降服火龙之后,释迦牟尼不仅使三迦叶兄弟皈依佛门,同时还将其五百弟子归入门下,因此这件事在佛教发展史上极为重要,在此之后僧团逐渐壮大起来(图12)。

图12 云冈石窟第6窟佛传故事“降伏火龙”

另外,因缘故事主要位于云冈石窟的第9、10窟南壁之上。这些故事大多来自《杂宝藏经》、《贤愚经》经。它们有的倡导施舍的佛教修行方法、有的表现佛陀的教化,文化丰富多彩,充满异域风情。

“尼乾子投火聚为佛所度缘”属因缘故事,位于第9窟后室南壁,取材于《杂宝藏经》第八卷,故事讲的是:佛在舍卫城降服外道五百尼乾子的故事。该故事反映了佛教初创期,古印度众多教派别并存的现象,同时也再现了佛陀四方传道,扩大僧团、发展佛教的佛教史。

综上,平城佛教石窟群的其他石窟由于风化严重,许多雕刻无存,因此无法多方面展现其中西文化的融合与交流,但由于它们与云冈石窟皆属平城佛教石窟群体系,均受到云冈石窟文化的影响,因此云冈石窟就成为平城佛教石窟群体系中西文化交流的缩影与代表。

六、平城佛教石窟群的影响与意义

平城佛教石窟群是以云冈石窟为中心,辐射周边中小石窟(鲁班窑石窟、吴官屯石窟、焦山寺石窟、鹿野苑石窟)共同形成的佛教石窟群。石窟群位于北魏平城的西部,均依山临水,环境幽静、适宜禅修。石窟群始凿于文成帝,完工于孝文帝迁都洛阳之后,根据雕刻时间及风格的不同可将石窟群的洞窟分为三期,第一期雕凿于文成帝时期,第二期雕凿于孝文帝时期,第三期雕凿于孝文帝迁都洛阳之后。第一期洞窟形制为大像窟,顶部为穹窿顶,平面呈马蹄型,洞窟内主尊像较大,占据洞窟主要空间,如云冈石窟第16—20窟,鲁班窑石窟第1—3窟,鹿野苑石窟第6窟。该时期洞窟布局较为简单,一般以释迦、弥勒为主尊像,洞窟四壁雕千佛,佛像广额高鼻、眉眼细长、双目深凹、双肩齐挺、身形健硕,身着半袒右肩式、通肩式袈裟,菩萨头戴宝冠,身披帔帛,胸部饰璎珞。第二期洞窟形制多为佛殿窟、中心柱窟、大像窟、禅窟。如云冈石窟第9、10窟,焦山寺石窟第6窟、鹿野苑石窟第1-5窟、7-11窟。该时期洞窟布局较为繁复,受汉文化的影响,采取分层分段的布局模式,洞窟布局规整、有序,主像一般为释迦、释迦多宝、弥勒,在壁面的主要位置还有维摩诘形象的雕刻,反映出该时期法华、弥勒、维摩信仰的盛行。同时禅窟的出现也表现出当时对禅法的推崇。佛像面部长圆,眉眼细长,嘴角微微上翘,身着褒衣博带式袈裟,菩萨头戴宝冠,穿长裙,披帔帛,帔帛于腹部穿璧相交。第三期洞窟一般为民间所开凿的小窟、小龛,洞窟规模较小,如云冈石窟第三期洞窟、吴官屯石窟以及鲁班窑石窟外立壁的小龛。洞窟形制为顶部为平顶、平面呈方形的方形窟,窟内空间狭小,壁面布局或为一层,或为两层,主像一般为释迦多宝、释迦、弥勒,佛像面部瘦长,细颈、削肩,身着褒衣博带式袈裟。该时期仍以法华、弥勒、维摩信仰为主。

平城佛教石窟群位于北魏时期丝绸之路最东端的城市平城,是丝绸之路多元文化的载体,同时也是西来佛教在中国地区发展的实物例证,在与多元文化融合的过程中,平城佛教石窟群不仅继承了西来文化,而且在洞窟形制、雕刻内容、雕刻风格等方面表现出独有的特征,这些文化特征不仅是我国石窟艺术的巅峰之作,同时也对我国其他地区的石窟产生了重要的影响。

平城佛教石窟群以云冈石窟为中心,周边中小石窟皆受到云冈石窟文化——“云冈模式”的影响,[10](P120-137)与云冈石窟一脉相承、相互补充,与此同时平城佛教石窟群所表现出的雕刻模式也分别对南部地区的洛阳龙门石窟、东部地区的辽宁万佛堂,西至甘肃陇东地区的泾川王母洞、庆阳北石窟寺、天水麦积山、甚至是河西走廊西端的敦煌莫高窟均产生了较大的影响。[11]

太和十八年(494年),孝文帝将都城由平城迁往洛阳,同时佛教中心也由平城转移至洛阳,在佛教与政治中心南移的过程中,“云冈模式”也对山西地区的中小石窟产生了影响。山西高平大佛山摩崖造像位于山西省高平市米山镇张壁村西北大佛山山腰,其造像样式和题材均表现出鲜明的“云冈模式”的特征。从造像样式来看,佛、菩萨像面相丰润,身体硕壮。佛像双肩宽厚,腰部稍细,身着半袒右臂袈裟,衣纹厚重,以上特点均与云冈石窟第二期早期洞窟造像一致;[12]从造像题材来看,造像多为弥勒菩萨、释迦牟尼佛,同时还出现了手持骷髅的婆薮仙,这与云冈石窟中期洞窟第7、8、9、10窟中的造像题材较为一致;从龛像的布局来看,大佛山摩崖造像的龛像布局分为,两层,上龛雕弥勒菩萨,菩萨左右两侧各雕一身思惟菩萨,下龛雕释迦牟尼像,这样的布局与云冈石窟第8窟后室北壁造像布局是一致的。可见,大佛山摩崖造像与云冈石窟的第二期早期洞窟的布局、造像风格、题材均高度一致,是“云冈模式”南传的例证。

由于政治与佛教中心由平城迁移至洛阳的原因,龙门石窟直接受到云冈石窟的影响。龙门石窟中的“云冈模式”主要表现为:造像风格突显“瘦骨清像”风格,与云冈石窟三期、吴官屯石窟、鲁班窑石窟第三期造像风格较为一致;佛衣样式均为褒衣博带式袈裟,与云冈石窟第一、二期的通肩式、半袒右肩式佛衣皆不同,突出地表现出孝文帝改制之后,在汉文化因素的影响下服饰汉化的结果,与云冈石窟第三期、吴官屯石窟、鲁班窑石窟第三期洞窟佛像的服饰是一致的;壁面列龛的形式也受到云冈石窟第三期洞窟的影响,中心柱窟主要表现在云冈石窟第二、三期工程中,由于中心柱窟较为高大,迫使壁面分层布置佛龛,这种壁面列龛的形式直接对龙门石窟的古阳洞产生了影响;信仰思想方面,龙门石窟也受到“云冈模式”的影响,在造像题材上以表现法华信仰、弥勒信仰为主,因此释迦多宝二佛对坐、弥勒菩萨在龙门石窟的北魏洞窟中多有出现。

与此同时,巩义石窟也受到“云冈模式”的影响,巩义石窟位于河南巩义市东北9公里的大力山,因此又称为大力山石窟,是继龙门石窟之后北魏开凿的又一石窟。石窟以北魏造像为主,1—5窟均为北魏时所开凿,其中第1、2、3、4窟均为中心柱窟,在云冈石窟的第二、三期洞窟中,多有中心柱窟,由以第二期数量为多,可见从洞窟窟形来看,巩义石窟的中心柱窟应是受到云冈石窟的影响;从雕刻题材来看,巩义石窟洞窟中千佛、释迦多宝二佛并坐、维摩文殊等题材也较为多见,可见这与平城佛教石窟群的造像题材也较为一致。从造像风格来看,巩义石窟佛像面部方圆,削肩长颈,这也与平城佛教石窟群中三期洞窟的造像“秀骨清像”的风格较为一致。[13]

“云冈模式”向西传播,也对沿途的石窟产生了影响。固原须弥山石窟位于宁夏固原,由于固原地处丝绸之路要道之上,因此文化交流较为较为频繁。固原须弥山开凿于北魏晚期,北魏洞窟为14座。从洞窟形制来看,须弥山石窟北魏洞窟有中心柱窟、佛殿窟、方形窟以及四壁三龛式洞窟,这与云冈石窟第二、三期洞窟、吴官屯石窟的形制较为一致;从造像风格来看,须弥山石窟造像面相清瘦、身体修长、细颈削肩,这种造像特征与云冈石窟晚期洞窟造像秀骨清像的风格是一致的,明显受到云冈石窟晚期造像的影响;从雕刻内容来看,在须弥山石窟第24窟也出现了佛传故事的雕刻,虽仅是选取了两、三个场景,但也反映出是对云冈石窟第6窟的模仿;从雕刻题材来看,在须弥山石窟中也大量出现弥勒菩萨、思惟菩萨的造像,这与云冈石窟第二、三期洞窟、吴官屯石窟的造像题材较为一致。[14]

同时“云冈模式”也对甘肃地区的石窟产生了影响。泾川王母洞位于泾川县城西泾河南岸的回中山山脚下,仅有一个大窟。从洞窟形制来看,洞窟为中心柱窟,与云冈石窟第二、三期洞窟中的中心柱窟较为一致;从雕刻内容及布局来看,泾川王母洞的中心柱分为上下两层,下层为方形,四面开龛,东面雕坐佛,南面雕释迦多宝二佛并坐,西、北面均雕一佛二菩萨。龛外两侧上方分别雕佛传故事,四角装饰佛塔,佛塔均由大象托扛。[15]可见其洞窟雕刻内容与布局均与云冈石窟第6窟较为相似,应是受到第6窟文化因素的影响。

庆阳北石窟寺群位于甘肃东部,北魏时期开凿的洞窟现存7个,由于距离泾川王母洞不远,第1、165窟直接受到泾川王母洞的影响,但也可以说间接受到“云冈模式”的影响。从洞窟形制来看,北石窟寺群第1窟为中心柱窟,这与云冈石窟第6窟洞窟形制一致;从雕刻内容及布局来看,北石窟寺群第1窟中心柱分为上下两层,下层为方形,四面开龛雕刻佛像,中心柱东面龛外雕刻佛传故事,云冈石窟第6窟中心柱也分为上下两层,在中心柱的四面分别开龛造像,中心柱龛外同样雕刻佛传故事,可见北石窟寺群第1窟在洞窟布局与雕刻内容方面应是受到云冈石窟第6窟的影响;从造像题材来看,北石窟寺群第1窟与第165窟中均出现了释迦多宝二佛并坐像、弥勒像以及七佛的雕刻,这些题材均是云冈石窟第二期洞窟中常见的题材,可见两者文化的交流性。

麦积山石窟位于甘肃天水。天水为丝绸之路的要道,为古代羌、胡、氐等少数民族聚集的地方。由于其地理位置的特殊,文化也更加丰富多彩。作为丝绸之路的交通要道,佛教文化也必要传播至此,由此麦积山石窟选择在此开凿。

根据麦积山石窟的洞窟形制、雕刻风格可将其分为七个时期,其中最早时期为北魏时期,北魏时期又分为初期和后期。“云冈模式”的影响主要表现于对麦积山北魏初期洞窟的影响。麦积山第78窟正壁佛像的头发和肉髻呈旋涡的水波纹状,这中旋涡水波纹状的发式在云冈石窟的第16、11窟均可见到。第78窟正壁的胁侍菩萨头戴宝冠,眉眼细长,鼻梁高挺,上身赤裸,帔帛由左肩斜向右腿搭下,两侧边缘向内折叠,有折带纹,其样式与云冈石窟第17、9窟的交脚菩萨较为一致,与鹿野苑石窟第6窟的胁侍菩萨较为相似。[16]同时开凿于孝文帝时期的洞窟,如第100、128窟,其主尊组合为三世佛,单铺组合为一佛二菩萨,附属组合为半跏思惟和交脚菩萨、释迦多宝、千佛,反映了该时期的主流信仰为法华、弥勒信仰,其明显受到云冈石窟第二期洞窟的影响。[17](P603-605)

敦煌莫高窟位于丝绸之路的最西端,同样也受到“平城模式”的影响。莫高窟5世纪末开凿的部分洞窟的造像及布局明显受到“平城模式”的影响,如第259窟其正龛为释迦多宝二佛并坐像,第254窟中心柱正面龛内为交脚弥勒像,[18]从造像题材来看,均受到云冈石窟第二期洞窟的造像题材的影响。另外第254窟的佛龛布局样式也突显“平城模式”的特征。

除此之外,“平城模式”还对陕西北朝石窟产生了较为深远的影响,其造像题材、造像内容以及造像风格均与平城佛教石窟群有着密切的联系。

综上,平城佛教石窟群地处北魏都城,由于平城为当时的政治、经济、文化中心,同时又由于平城佛教石窟群中有皇家石窟因素,因此平城佛教石窟群成为北魏所辖范围内石窟竞相效仿的对象,处于主导地位。由此佛教文化也一改最初由西向东传播的路线,改为由东向西的逆向传播。伴随着孝文帝迁都洛阳,其政治、文化、经济中心的南移,也促使佛教文化向南传播,因此“平城模式”先后对南部、西部的石窟均产生了深远的影响,在南部的洛阳龙门石窟、巩义石窟,在西部的固原须弥山石窟、泾川王母洞、庆阳北石窟寺群、麦积山石窟、敦煌莫高窟石窟中均可以看到“平城模式”的踪迹。由此可见政治与文化的紧密关系:政治中心的变化影响着文化的发展、传播与交流,而政治中心所推崇的主流文化更是会对社会的发展起到巨大的影响。