特克塞尔与哈萨克羊杂交F2代胴体性状的多元分析

2022-01-20蒋芳芳贺三刚刘金瑞李文蓉刘武军

蒋芳芳,贺三刚,刘金瑞,李文蓉*,刘武军

(1.新疆农业大学动物科学学院,新疆乌鲁木齐 830052;2.新疆畜牧科学院生物技术研究所,农业部草食家畜遗传育种与繁殖重点实验室,新疆动物生物技术重点实验室,新疆乌鲁木齐 830011)

特克塞尔羊原产于荷兰,具有产肉性能好、生长速度快、肌肉发达、瘦肉率高的优点。新疆地方绵羊品种哈萨克羊具有耐粗饲和抗逆性强等遗传优势,但是因其胴体脂肪含量高尤其是尾部脂肪大等缺点,已成为哈萨克羊市场发展和生产效益提高的制约因素。引入国外优良的肉用品种来改良当地绵羊,是发展本地肉羊最有效的方法之一。

脂肪具有机械保护和隔热、调节能量的储存和释放、免疫反应和非寒战产热多种功能,随着生长,脂肪在绵羊的内脏、皮下、肌间以及肌内沉积,影响羊肉的嫩度、风味和品质等,过多的脂肪降低胴体品质的同时还会造成饲草料的浪费,增加养殖成本。目前在绵羊尾部脂肪的研究中,多是对不同绵羊品种的不同尾型进行研究,如曹忻等人对兰州大尾羊、小尾寒羊和藏羊在生产性能与肉品质上进行比较分析,发现兰州大尾寒羊在屠宰前体重、体长、体高和尾型方面极显著高于小尾寒羊和藏羊;对不同部位间脂肪沉积的分析比较,同一绵羊品种上的研究相对少,Farahani等对伊朗肥尾羊进行研究,发现伊朗肥尾羊的尾脂与体尺差异显著相关。

本研究拟对特克塞尔×哈萨克羊产生的520只杂交F代个体的尾部脂肪重与胴体性状进行多元分析,探究尾部脂肪的变异分化对绵羊屠宰前体重与脂肪沉积性状的相互关系,为在绵羊不同部位脂肪沉积中进行全基因组关联分析筛选基因和关键位点信息提供参考。

1 材料与方法

1.1 实验群体 父本选择健康的纯种特克塞尔羊、哈萨克羊作为母本,杂交生产F代个体。采用同期发情、人工授精技术,杂交(F×F)方式生产8月龄F代个体。将2014年至2019年产生的剔除信息不全及发育明显异常的个体后共520只实验动物用于后续数据分析。

1.2 表型测定 使用台秤、游标卡尺、卷尺测定特克塞尔×哈萨克羊杂交F代的生长性状、胴体体尺性状、胴体产肉性状。其中生长性状包括出生重、断奶重(2月龄)、断奶前日增重(断奶重与出生重的差再除以生长天数)、断奶后日增重(宰前活重与断奶重的差再除以生长天数)、屠宰前体重(8月龄),胴体体尺性状包括胴体长、腿垂直长、踝骨宽、臀宽、胸宽、肩宽、胸深、眼肌宽、眼肌长,胴体产肉性状包括胴体重、屠宰率、尾脂全重、眼肌面积、左带臀腿全重、后腱重、烩扒重、膝圆重、针扒重、尾龙扒重、小黄瓜条重、背最长肌重、背部肌肉厚、左前腱全重、左1肋全重、左七肋全重、左五肋全重、胸腹肉全重、左小里脊重、左大里脊重、腹壁厚、尾骨。具体测量方法参照张志峰论文。

1.2.1 背膘厚、胴体脂肪含量(GR)值的测定 背膘厚:对第12对肋骨与第13对肋骨之间眼肌中部正上方的脂肪,用游标卡尺进行测量(测量单位为mm,精确到0.01 mm)。

GR值:使用游标卡尺对第12对肋骨和第13对肋骨之间,与脊中线距离11 cm处的组织包含脂肪和肋骨进行测量(测量单位为mm,精确到0.01 mm)。

1.3 数据分析 采用SPSS软件对表型数据进行主成分分析、相关性分析。主成分分析是将众多的变量,根据之间的相似性,降维成若干相互独立的主成分因子,从而使较少的新变量能够代替原始数据的变量信息,使问题更加简单化、直观化,可作为辅助信息进行聚类分析。以累积贡献率达到85%以上作为筛选主成分的标准。

2 结果

2.1 F代胴体性状的主成分分析 由表1可知,9个主成分累积贡献率达到87.694%,其信息损失部分较小,即用这9个主成分解释41个指标总体信息。第1主成分方差贡献率达到36.831%,远高于其他主成分的贡献率。第2、3主成分的贡献率分别为11.915%、10.013%,前3个主成分的累计贡献率为58.759%,三者综合反映的信息量接近60%,反映了大部分信息,故选取前3个主成分来代替原来的9个主成分。

表1 F2代全部性状主成分分析

对F代的41个胴体表型性状进行主成分分析,筛选特征值较高的表型性状。研究结果发现,第1主成分方差贡献率0.7以上的性状有断奶重、断奶前日增重、屠宰前体重、胴体长、背膘厚、尾部脂肪重、肾脏脂肪重、胴体重、左带臀腿全重、背最长肌、左前腱全重、左1肋全重、左七肋全重、左五肋全重、胸腹肉全重。其中断奶重、断奶前日增重、胴体长与8月龄羔羊生长发育与胴体体尺相关,屠宰前体重、背膘厚、尾部脂肪重、肾脏脂肪重、胴体重、左带臀腿全重、背最长肌、左前腱全重、左1肋全重、左七肋全重、左五肋全重、胸腹肉全重这些性状与8月龄羔羊的脂肪沉积与产肉性状相关。尾部体重和肠系膜脂肪重在第2主成分所占的比例达到0.7以上,而背膘厚对第3主成分的影响更大。屠宰前体重、断奶重与胴体重特征值分别为0.939、0.932、0.974,特征值趋近于1,说明屠宰前体重、断奶重与胴体重对分析结果影响较大,是具有代表性的重要指标。

2.2 聚类分析

2.2.1 K-Means聚类最佳分组个数的确定 因屠宰前体重、断奶重与胴体重的特征值趋近于1,说明屠宰前体重、断奶重与胴体重对分析结果影响较大,是具有代表性的重要指标。所以选择屠宰前体重、断奶重、胴体重与脂肪性状背膘厚、尾部脂肪重、肾脏脂肪重、肠系膜脂肪重及GR值8个表型作为聚类指标,进行聚类分析。结果显示在群体最佳分类个数为4簇时,该群体中不同表型部位的个体能很好地被区分开,因此选择k=4作为最佳聚类数目(图1)。

图1 最佳聚类数目

2.2.2 F代表型性状聚类分析 K-Means聚类结果可知,520只杂交F代被划分为A、B、C和D 4个类型。4个类型样本数分别为112、97、63只和169只,见图2。分别计算4类群体的屠宰前体重、断奶重、胴体重、背膘厚、尾部脂肪重、肾脏脂肪重、肠系膜脂肪重及GR值的表型均值,发现A型群体的宰前体重、胴体重、背膘厚、尾部脂肪重与GR值均为最小;B型群体的宰前体重、胴体重、背膘厚、尾部脂肪重与GR值均为最高;C型群体的屠宰前体重、断奶重、胴体重、背膘厚、尾部脂肪重、肾脏脂肪重、肠系膜脂肪重及GR值适中;D型的尾部脂肪重、肾脏脂肪重与GR值较大,杂交F代的尾部脂肪重出现明显的群体分化。

图2 K-Means聚类分析图

通过对4个聚类群体屠宰前体重、断奶重、胴体重与脂肪沉积量的比较,发现4个聚类群体的屠宰前体重、断奶重、胴体重之间差异极显著,4个聚类群体的背膘厚与GR值之间差异极显著,4个聚类群体的尾部脂肪重、肾脏脂肪重与肠系膜脂肪重之间差异极显著。

屠宰前体重与断奶重在D型羊与A型羊中差异不显著,B型、C型和D型的群体背膘厚极显著高于A型,B型的屠宰前体重、胴体重与断奶重极显著高于A型和C型。B型、C型和D型间的背膘厚差异不显著,B型群体的肾脏脂肪重、肠系膜脂肪重及GR值极显著大于A型、C型和D型,见表2。

表2 4个聚类群体屠宰前体重、断奶重、胴体重与脂肪沉积量的比较

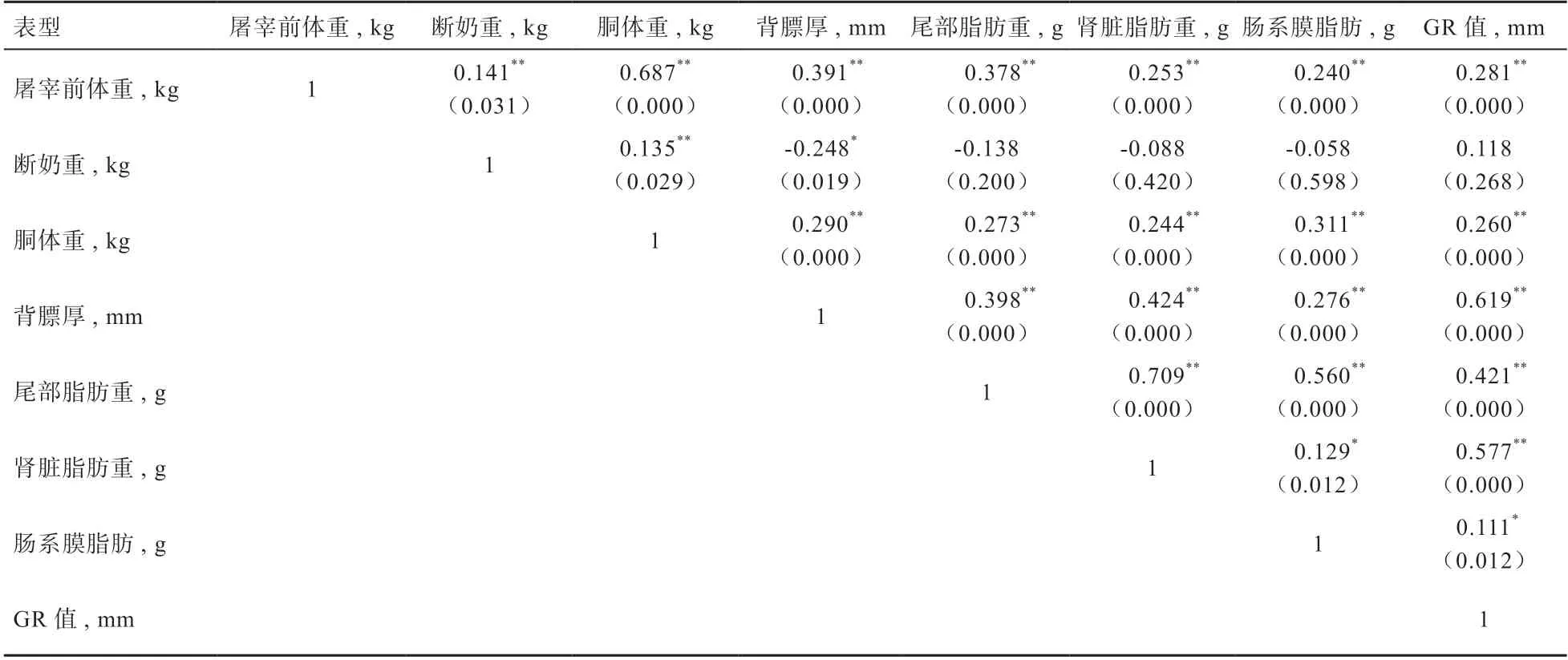

2.3 屠宰前体重、断奶重、胴体重与脂肪性状的相关性分析 屠宰前体重、断奶重、胴体重与脂肪性状背膘厚、尾部脂肪重、肾脏脂肪重、肠系膜脂肪重及GR值8个表型性状的相关性分析结果表明8月龄屠宰前体重与胴体重、断奶重、背膘厚、尾部脂肪重、肾脏脂肪重、肠系膜脂肪重及GR值均达到极显著正相关水平,且8月龄屠宰前体重与胴体重的皮尔逊相关系数为0.687,属于强相关。断奶重与胴体重呈极显著正相关,与背膘厚呈极显著负相关。胴体重与断奶重、背膘厚、尾部脂肪重、肾脏脂肪重、肠系膜脂肪重及GR值,这8个表型性状均为极显著正相关;尾部脂肪重与屠宰前体重、胴体重、背膘厚、肾脏脂肪重、肠系膜脂肪重及GR值均有较高的相关性(<0.01),尾部脂肪重与肾脏脂肪重的皮尔逊相关系数为0.709,属于强相关。5个脂肪性状之间呈极显著相关,背膘厚与GR值的皮尔逊相关系数为0.619,属于强相关。具体见表3。

表3 2014—2019年F2代春羔不同部位相关系数矩阵

性别与脂肪性状沉积量的比较中发现,屠宰前体重、胴体重、背膘厚、尾部脂肪重、肾脏脂肪重、肠系膜脂肪重及GR值受性别影响,公羊的屠宰前体重、胴体重较高,母羊的背膘厚、尾部脂肪重、肾脏脂肪重、肠系膜脂肪重与GR值较大,母羊的脂肪沉积能力极显著高于公羊。具体见表4。

表4 性别与脂肪沉积量的比较

3 讨 论

3.1 杂交F代主成分分析 新疆地方品种哈萨克羊属于脂尾型绵羊品种,脂肪大量沉积在其尾部。由于生产生活方式的改变,绵羊适应恶劣环境进化产生的尾部脂肪无法满足现代的生产需求,因此本研究运用主成分分析法,确定影响绵羊脂肪沉积量的主要表型指标。

主成分分析及系统聚类分析广泛运用于牛、羊、猪等家畜的选育及管理工作中。袁龙飞等运用主成分分析方法对金川牦牛41个表型性状数据进行分析,提取出8个与金川牦牛选育有关的指标,张稳等对4个绵羊群体的胴体体尺性状、肉用性能及肉品质进行主成分分析,结果表明选育时应选择体高、胸围发育优良的杜泊羊。本研究选取了9个主成分来反应改良杂交F代绵羊胴体质量表型,第1主成分中断奶重、断奶前日增重、胴体长与8月龄羔羊生长发育与胴体体尺相关,屠宰前体重、背膘厚、尾部脂肪重、肾脏脂肪重、胴体重、左带臀腿全重、背最长肌、左前腱全重、左1肋全重、左七肋全重、左五肋全重、胸腹肉全重这些性状与8月龄羔羊的脂肪沉积和产肉性状相关。张梅等对特克塞尔与哈萨克羊杂交后代的10个体尺表型进行主成分分析,得出胸深、体重与体高对第1主成分的贡献率较大;Ojonegecha等通过主成分分析对洋卡萨羊的体尺指标进行分析,提取累计贡献率超过64%的前3个主成分,发现第1主成分主要反映绵羊体大小的生长发育,本实验中第1主成分也基本解释出该群体的体型特征;第2主成分中尾部脂肪重与肠系膜脂肪重的贡献率达到0.7以上,背膘厚在第3主成分影响较大,显示出绵羊的脂肪沉积量信息。脂肪性状在前3个主成分中均具有较高的特征值,是具有代表性的重要指标。

3.2 杂交F代聚类分析 聚类分析能够直观地研究样本聚类情况,本研究将F代的屠宰前体重、断奶重、胴体重、背膘厚、尾部脂肪重、肾脏脂肪重、肠系膜脂肪重及GR值8个表型值作为聚类指标,划分为A型、B型、C型和D型4个类型。表型数据可以看出,杂交F代的尾部脂肪重发生性状分离,结合特克塞尔羊与哈萨克羊的体型外貌特征及生产性能的特点,D型羊在体型上更趋近于哈萨克羊,B型羊在体型上则更趋近于特克塞尔羊。产肉性能增加,肉用性能好可大大提高养羊业的经济效益,这与吐来力江·哈木太等研究表明特克塞尔×哈萨克羊杂交二代羔羊生长发育有显著差异、杂交后代生产性能的主要指标较F代相关指标理想的结果一致。王慧华等利用主成分分析结合R语言聚类对不同地区不同品种的绵羊进行聚类分析,将28个地方绵羊品种划分为3个大类,阿勒泰羊被划分为高产低繁类。白俊艳等在对豫西脂尾羊体尺指标的分析中,7个体尺指标被聚为3个亚类,得出绵羊表型的群体分化会受不同杂交组合的遗传基础影响。

通过4个聚类群体的比较分析,发现尾部脂肪随着屠宰前体重的增加出现了减小的趋势,推测尾部脂肪越大其体重越小,刘政等发现断尾后绵羊的总脂肪沉积率显著降低,背膘厚有所提高,尾部脂肪沉积对背膘厚具有相关性,这与本文结果一致;推测在特哈杂交二代的育种和生产上选择B型、尾型适中的绵羊更符合现代育种需求。这对探究特克塞尔×哈萨克羊杂交后代的尾型变异的分子遗传机制及新疆绵肉羊重要经济性状的改良育种具有重大意义。

3.3 杂交F代相关性分析 8月龄体重、胴体重与断奶重、背膘厚、尾部脂肪重、肾脏脂肪重、肠系膜脂肪重及GR值这8个表型性状均达到极显著正相关水平,尾部脂肪重与屠宰前体重、胴体重与断奶重、背膘厚、肾脏脂肪重、肠系膜脂肪重及GR值均有较高的相关性(<0.01),断奶重大的群体其体重也相对较高,在早期选种中断奶重可作为一个重要指标,张权等研究发现不同时期的断奶体重对后备牛组间的生长发育有一定影响。相关性分析显示断奶重与背膘厚呈极显著负相关,断奶重可作为GWAS筛选单一脂肪沉积基因和关键位点的协变量表型性状。本研究发现母羊的脂肪沉积能力极显著高于公羊,与高栋等在苏尼特羊研究中得出性别因素对苏尼特羊脂肪沉积有一定程度影响且母羊IMF含量显著高于公羊的结果一致。

4 结 论

通过对特克塞尔与哈萨克羊杂交二代群的41个表型性状进行主成分分析,发现5个脂肪性状在前3个主成分中均具有较高的特征值,是具有代表性的重要指标。K-Means聚类分析又将F代杂交群体分为4大类,尾部脂肪重出现群体分化,分析表明,尾型适中类型个体的各表型结果最优,因此在特克塞尔×哈萨克羊杂交二代育种和生产上选择尾型适中的群体更适用于现代育种需求。