重访1610* 万历三十八年杭州刊刻的两种《西厢记》版画及其他

2022-01-19董捷

董 捷

业师范景中先生十分推重晚明杭州地区所刊刻的版画。他的这一学术观点,在2005年发表的〈套印本和闵刻本及其《会真图》〉1范景中,〈套印本和闵刻本及其《会真图》〉,载《新美术》2005年第4期,第78—82页。一文中,便有所体现,后来在为《新辑中国古版画丛刊》2见董捷主编,《新辑中国古版画丛刊》诸卷卷前“总序”,译林出版社,2019年;河北教育出版社,2021年。写序时,又作了扩展。他常常提醒我们注意杭州诸坊版画中的精品,如《湖山胜概》等书,认为种类虽不甚多,艺术成就较之徽州、南京所刊白眉,往往不遑多让,甚至有所超越。近几年,我有多次机会获观公私藏品中的晚明杭州刊本,尤其是起凤馆本《西厢记》、容与堂诸曲本以及《青楼韵语》《彩笔情辞》《吴骚合编》等版画名迹的真容,赞叹间方会师言精切。这些本子的重要,自然不只在于赏心悦目,捧读之后若是深加研讨,版画史上许多引人入胜的细节,便会浮现出来。

起凤馆本《西厢记》

徽州玩虎轩于万历二十五年(1597)前后刊印了《西厢记》《琵琶记》,次年观化轩刊印了《玉簪记》,标志着一种以丁云鹏、汪耕等画师和歙县黄氏刻工为代表的精细风格在版画史上悄然登场。在此之前,此类绘刻皆精的版画作品固然少见,而将版画地位置于文字附庸之上、以其水平标志出版物品位之观念亦尚未形成。很快,这种新风不胫而走,从徽州流布至更重要的出版中心南京、杭州等地,至万历三十八年(1610)杭州起凤馆刊出《西厢记》,此种以工丽娱目为尚的风格终达极致。

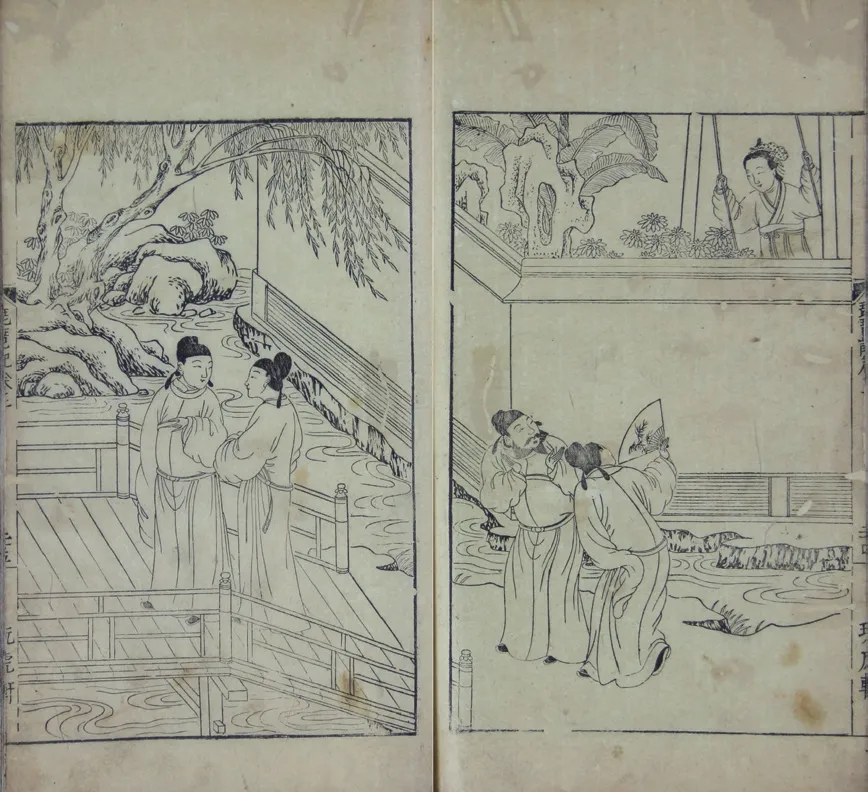

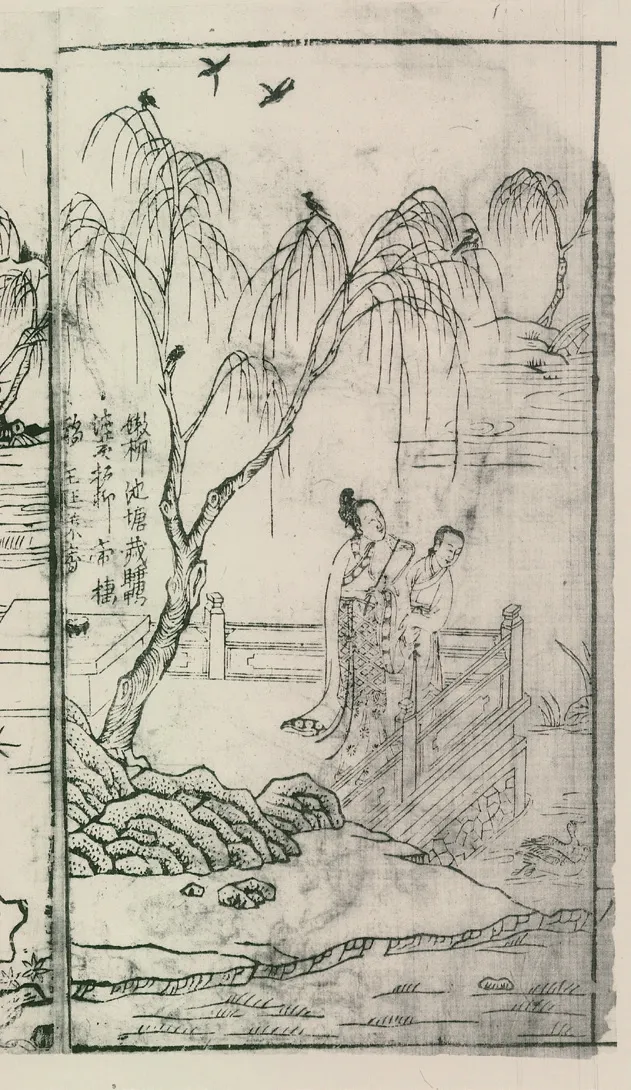

起凤馆本《西厢记》共有双面连式插图二十幅,此外卷前还有一帧“莺莺像”,署“汪耕于田父仿唐六如之作”,由此可基本推定,此卷版画的绘图者亦为汪氏;刻工也留有署名,卷中第四及第二十幅插图都可见“黄一楷镌”的款署,卷前序言末尾则有“黄一彬刻”,一彬是明末第一流版画刻工,虽只在文字后留名,却很可能也参与了图像的刊刻。这套版画,与十余年前的玩虎轩本,虽然同出于徽州画师和黄氏刻工之手,风格却已有很大的演进:人物身形经过特别设计,格外颀长,眉目清丽秀婉;窗格、铺地、屏风、衣纹、桌帏、椅帔等,皆用无以复加的繁密纹样饰之,处处一丝不苟,观之顿生“春闺无处不飞花”之感;近看细处,园中栏杆以斑竹制成,湘妃泪痕,点点可辨;阶前湖石则以“阴刻”出之,芭蕉缠绕,效果清奇(图1)。即便是卷前“莺莺像”,虽袭自《增编会真记》、继志斋本《西厢记》3[唐]元稹撰,[明]顾玄纬辑,《增编会真记》,隆庆三年顾氏众芳书斋刻本,中国国家图书馆藏。[元]王实甫,《重校北西厢记》,与《重校琵琶记》合帙,万历二十六年继志斋刻本,日本内阁文库藏。等书,衣袂袖领间却也添上了无穷无尽的花纹,使人目不暇接(图2)。因知是卷处处凝结顶尖绘刻高手无数心思和劳作,方成就出“小提琴炫技”般的华丽与流畅。这部起凤馆本《西厢记》,从版画史角度看,可算是汪耕、一楷、一彬三位大师合作之绝唱了。

图1 《元本出相北西厢记》,万历三十八年起凤馆刻本,私人藏

图2 《元本出相北西厢记》万历三十八年起凤馆刻本,私人藏

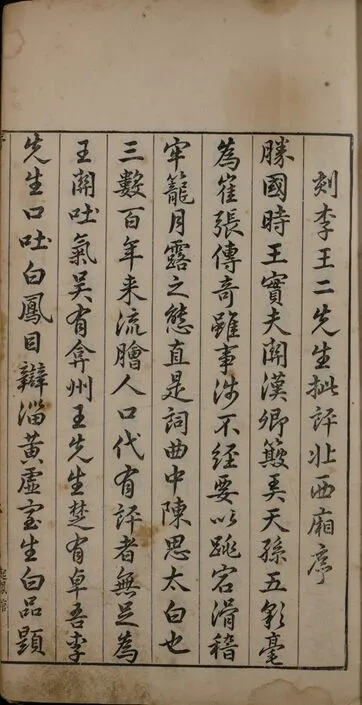

中国国家图书馆和上海图书馆,都藏有起凤馆本《西厢记》,所遗憾者,卷前“刻李王二先生批评北西厢序”皆有残缺,国图本尤甚;上图本又缺“莺莺像”,多幅版画人物之面容,更被无知孩童点划污损,殊为可惜。戊戌春日,得观东至周氏后人所藏此卷,虽只有上半部,却品相完好,更可读到序言全部文字,对于治西厢版本及戏曲史者,文献价值无可替代,因录全文于此(图3):

图3 《元本出相北西厢记》万历三十八年起凤馆刻本,私人藏

胜国时,王实夫、关汉卿簸弄天孙五彩毫,为崔张传奇。虽事涉不经,要以跳宕滑稽,牢笼月露之态,直是词曲中陈思、太白也,三数百年来脍炙人口。代有评者,无足为王、关吐气。吴有弇州王先生,楚有卓吾李先生,口吐白凤,目辩淄黄,虚室生白,品题万汇,虽《西厢》残霞零露,亦谓得宇宙中一段光怪,刿精抉微,义所不废。曾已大发其武库之森森戈戟者,幻而施墨研朱,一点一缀,王、关谱之曲中,李、王评之曲外,皮髓韵神,浓淡有无之间,延寿之所不能臆写,昭君之所不能色授也。自来《西厢》富于才情见豪,一得二公评后,更令千古色飞。浮屠顶上,助之风铃一角,响不其远与!朝品评,夕播传,鸡林购求,千金不得,慕者遗憾。顷余挟箧吴楚之间,谒掌故,得二先生家藏遗草,归以付之杀青,为自叹王、关功臣。第恐二先生精神又噪动今日之域中,怪见洛阳纸贵也。藉以风化见垢,宋理儒腐气,上士失笑矣。

文末题署“庚戌冬月起凤馆主人叙”,钤印二,朱文作“曹以杜印”,白文作“元美氏”,因知是书年代及起凤馆主人姓字。国图、南图、日本大谷大学等地藏有这部书的挖改本,据陈旭耀《现存明刊〈西厢记〉综录》统计,“全书大大小小的挖改共有84处”4陈旭耀,《现存明刊〈西厢记〉综录》,上海古籍出版社,2007年,第104页。,卷前的序文和版框上的眉批也都取消了。卷中版画则无“莺莺像”,二十幅曲意图与起凤馆原本一致,却无疑是后印本了。

起凤馆本《西厢记》卷首无题署,开篇即“第一齣 佛殿奇逢”,唯据卷前目录所题,著录为“元本出相北西厢记”。与此卷关联紧密的还有一部《元本出相南琵琶记》,傅惜华《中国古典文学版画选集》著录此种为“万历二十五年新安汪氏玩虎轩本”,显误5傅惜华编,《中国古典文学版画选集》(上),上海人民美术出版社,1981年,第276页。;周芜《中国版画史图录》则谓“此本有起凤馆题记”,《徽派版画史论集》更说浙江图书馆藏本为“初印本,有起凤馆主人序”,经我于浙图目验,并无此序,亦误6周芜编,《中国版画史图录》(下),上海人民美术出版社,1988年,第718页;周芜编著,《徽派版画史论集》,安徽人民出版社,1984年,第69页。。

《西谛书跋》以此本为“明万历间起凤馆刊本”,并录郑振铎《新收旧版书》稿本文字,曰“明刊附图本。刻工:黄一松、端甫、鸣琦、黄一楷。上栏有王凤洲、李卓吾评语。与旧藏《元本出相北西厢记》同一版式”,编者吴晓铃补记“余亦获有此本一部”。7郑振铎撰、吴晓铃整理,《西谛书跋》,文物出版社,1998年,第589页。西谛所录刻工姓名,当来自各幅版画款署,“一松”“鸣琦”,应是“一彬”“鸣岐”之误。目验比对可知,浙图藏本与吴晓铃旧藏本8,为同版所印:然“吴藏本”仅一幅图留有“鸣岐”之署,“浙图本”各幅中“黄一彬”“黄一楷”“端甫”等款,“吴藏本”皆付阙如。细审之下,“黄一彬”“黄一楷”落款的书迹,呆板生滞,与起凤馆本《西厢记》中所见的饱满端凝,不可同日而语。由此可以判断,这部书的版画,原先只有“鸣岐”(据周芜“黄氏刻工考证表”,即27世黄一凤9《徽派版画史论集》,第44页。)的款署,其余名字,都是书贾出于推销的需要,补刻或是刻了小版加盖在画面上的。书贾这样做的目的,不单是要借名工“黄一彬”“黄一楷”抬高版画身价,更是要通过此举,使这部《南琵琶记》和起凤馆的《北西厢记》比肩。果然,后世这么多藏书家、研究者都为其所惑,足见其手法虽非高明,却很奏效。

揭露了这一点,再回过头来看这部《元本出相南琵琶记》,就会发觉其编排、印制,甚至纸墨等细节,全和起凤馆本《西厢记》不在一个层面上,可以说,是普通坊本与高端读物之间的差距。这个差距,更直接地反映在版画插图上。此卷版画,虽着力追摹起凤馆之风,但装饰的繁复尚容易照搬,人物造型的功力,却绝难企及。无论头身比例的协调感、衣纹袖裾的自然感、四肢动态的平衡感,此卷处处暴露出力不从心,即便不以起凤馆本《西厢记》的高标准视之,很多处理仍然不能不说是败笔。如第七齣“才俊登程”,人物衣袖处已似断臂垂挂,院墙内秋千女子更与整体画面完全不合比例(图4)。

汪耕画过玩虎轩本《西厢记》插图,十余年后又作起凤馆本,周芜说后者“脱胎于”前者,似嫌太过笼统。10同注9,第56页。画家对起凤馆本《西厢记》曲意图的许多场景,都作了新的谋篇布局,这一点过去注意不够,是因为我们根本无法见到玩虎轩本《西厢记》的真容。国家图书馆所藏此书为附录,插图不在其内,全帙仅见于安徽博物院,从未正式影印公开,致莺莺仙姿,常隐闺中,庚辰以来,苦觅多年,终得“红娘”襄助,由浙江博物馆陆易女史居间联络,于辛丑新正前数日获观全豹,并蒙馆方允可,在拙编新书中予以刊布,以飨同好。此处影印“妆台窥简”一幅(图5),可与起凤馆本同齣插图(图1)做一对比。反观《元本出相南琵琶记》,其曲意图大都从玩虎轩本《琵琶记》插图中生硬地化出,很多地方还破坏了原有画面的美感,显得突兀凌乱,当出于俗工之手,这一点仍可以两个本子的“才俊登程”插图(图4、图6)为例,对比以作说明。

图4 《元本出相南琵琶记》,万历间刻本,浙江图书馆

图5 《北西厢记》,万历间玩虎轩刻本,安徽博物院

图6 《琵琶记》,万历二十五年玩虎轩刻本中国国家图书馆

综上,《元本出相南琵琶记》,应判断为一部“伪起凤馆本”。当然,这部书的出笼,也花了仿效者许多精力、财力,绝不是简单的“东施效颦”,我们从中读到的是艺术风尚的流播与影响、社会层级的区隔与互动、出版竞争的丰富与鲜活。

周芜《徽派版画史论集》中,还著录了一部题为《新刻吴越春秋乐府》的书,此书实则即梁辰鱼之《浣纱记》,亦西谛旧藏。国家图书馆藏本唯余一“卷下”,由第三十一齣起,至第四十五齣剧终。据此可推测,原书当另有“卷上”第1—15齣、“卷中”第16—30齣,国图著录为二卷,恐有误。卷下共有双面连式图十五幅,即齣绘一图,则原书全帙版画应在四十幅以上,数量远超起凤馆本《西厢记》和汪廷讷“环翠堂乐府”诸曲,而绘刻之精美,亦可与这些名品颉颃,若非残损,堪为版画史上一件“重器”。今虽断简零缣,仍不失与起凤馆、环翠堂佳构比肩之地位。

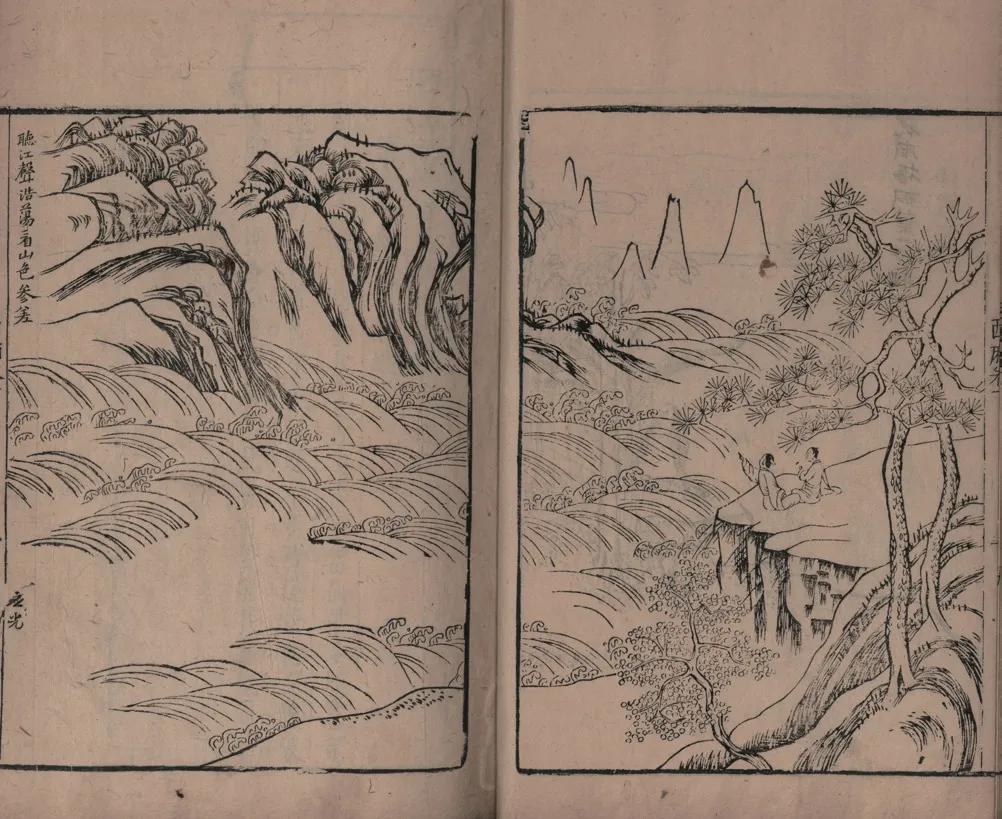

周芜书中提出此卷“可能是起凤馆刊本”11同注9,第69页。,周心慧《中国古代版画史纲》此节全抄周芜,并无新证据,却进一步坐实为“起凤馆所刊”12周心慧,《中国古代版画史纲》,北京联合出版公司,2018年,第942页。,都失之武断。以风格对比入手,稍稍仔细一些,便不难发现,《新刻吴越春秋乐府》插图的人物造型趣味与起凤馆本《西厢记》全然不同,并未具备后者所特有的那种稍嫌夸张却十分唯美的颀长之态,而是更接近于“环翠堂乐府”版画的表现方式;人物衣纹等装饰性细节的处理,也没有达到起凤馆的繁复程度;全剧最后一图表现范蠡西施“泛舟五湖”(图7),描绘水波与行船,几乎和环翠堂本《彩舟记》13[明]汪廷讷,《彩舟记》,明万历间休宁汪氏环翠堂刻本,中国国家图书馆藏。的场景(图8)如出一辙。基于此,我的判断是,此书的版画,明显受到汪廷讷刊曲的影响,而与杭州起凤馆并无直接联系。

图7 《新刻吴越春秋乐府》,万历间刻本,中国国家图书馆

图8 《彩舟记》,万历间环翠堂刻本,中国国家图书馆

到了距起凤馆本《西厢记》刊行近百年后的清康熙四十二年(1701),出现了一部以诗、词、八股文刻画《西厢记》人物的专集,题为《绣像西厢时艺雅趣藏书》14[清]钱书,《绣像西厢时艺雅趣藏书》,清康熙四十二年刻本,日本国会图书馆藏。,“时艺”者,就是八股文。本书作者钱酉山以科举应试的制艺文体,起承转合,为二十题,串起了整部西厢故事,本身即带有调侃之意,却不乏真情,描摹戏曲人物心理颇为到位。(据先祖父谈起,在他幼时,即20世纪20年代,学童仍在业余时诵读“西厢时艺”,并以为趣味。)这部书并有版画二十幅,单面方式,外饰以圆角边框,各图皆为缩改起凤馆本曲意图而成,不可谓不用心,然绘刻水准却与明刊原本不啻天壤,明清易代后版画风气、水准之变,可见一斑(图9)。

图9 《绣像西厢时艺雅趣藏书》清康熙四十二年刻本,日本国会图书馆

容与堂本《西厢记》

就在起凤馆本《西厢记》问世的同一年——万历三十八年,杭州城里的容与堂书坊也刊行了《李卓吾先生批评北西厢记》。容与堂曾经推出过赫赫有名的百回本《李卓吾先生批评忠义水浒传》,在戏曲刊刻方面,也专以“卓老”为号召,故一提“容与堂”,就会令人联想到“李卓吾”。可是,这些戏曲小说的评点,早已被证实并不是出自李贽亲笔,而是由一个叫叶昼的落魄文人伪托其名炮制而成的,所谓“比来盛行温陵李贽书,则有梁溪人叶阳开昼者,刻画摹仿,次第勒成,托于温陵之名以行”,钱希言《戏瑕》此语,指的大约就是“容与堂”。当然,这些批评之中,确有少量内容是从李卓吾的杂著里截取的,即便是叶氏所作,成一家之言,在文学史上,也绝非没有价值。15详情请参见黄霖,〈论容与堂本《李卓吾先生批评北西厢记》〉,载《复旦学报》(社会科学版)2002年第2期,第119—125页。若变换维度,以版画史观之,则无论《水浒》,还是各种曲本,足以称得上一座宝库。

中国国家图书馆藏容与堂本《西厢记》,上卷卷前十幅图全佚;中国社会科学院文学所也藏有一个残本,仅存上卷;上海图书馆有两个藏本,其一无图,另一种则上下两卷二十幅图俱全,所惜者,上卷图像曾为液体大面积污染,留下棕黄色斑痕,漫漶不清,只有下卷版画可资欣赏。把这些本子凑在一起,可以看到容与堂《西厢记》插图的全貌。日本宫内厅书陵部有毛利家旧藏的《容与堂六种曲》,包括此部,曾见过影印效果很差的几页图像,不知是否全本。

国内现存的几个本子,插图细节,颇有出入,“文学所本”上卷第一图右下有“黄应光镌”字样,“上图本”同页却无此署名;“上图本”上卷第八图右上有“陈高洲”,“文学所本”无;“上图本”下卷第十图左下镌“应光”两字(图10),“国图本”无。证之以日本宫内厅藏本影印件,上卷第一图及下卷第十图,分别与“文学所本”和“国图本”相同,而不同于“上图本”。这样看来,保存较完整的“上图本”,却很可能是出于翻刻,但基本忠实于容与堂原刊原貌,且应当仍是由名工黄应光奏刀,时间上与原刻也不会相去太远。至于此本另一位刻工陈高洲,与环翠堂本《西厢记》及师俭堂诸本插图中出现的陈聘洲、陈凤洲,是否同属虬川黄氏之外的“蔡、陈”刻工团队,有俟新的发见。16请参见董捷,〈日本藏晚明戏曲版画文献新证二则〉,载《新美术》2016年第12期,第13—14页;董捷,〈他山与家山:几种明清刊西湖题材版画考析〉,载《新美术》2017年第3期,第35—36页;

图10 《李卓吾先生批评北西厢记》,明万历间刻本,上海图书馆

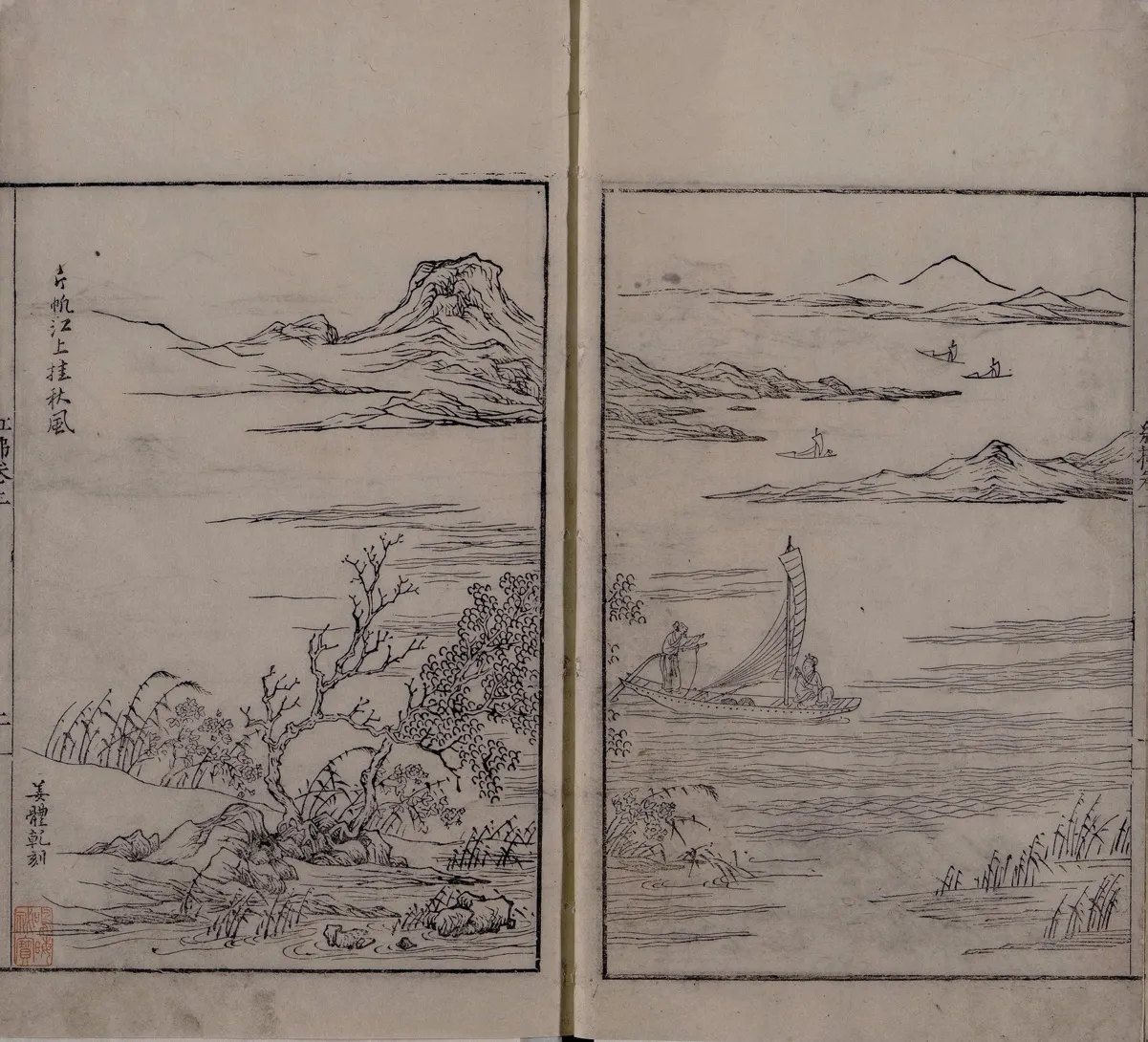

在晚明的《西厢记》刊刻中,所谓“李卓吾评点”形成了一个很大的系统,容与堂本是其中最早的一种,后来出现的林林总总的“李评本”,再加上一些所谓“陈眉公”“汤海若”的评本,几乎没有不受“容本”影响的。这一点不仅体现在文本上:容与堂本版画一改起凤馆本精巧繁复的追求,洗却铅华,许多幅直追文人山水画风,后世刊本从构思、图式、画风上仿摹者众,此点可结合容与堂同期推出的《李卓吾先生批评琵琶记》17[元]高明,[明]李贽评,《李卓吾先生批评琵琶记》,明万历间杭州容与堂刻本,中国国家图书馆藏。一起观察。

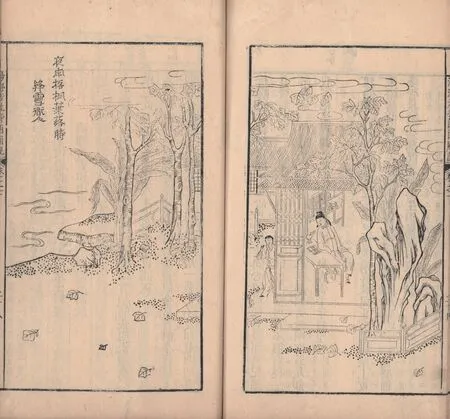

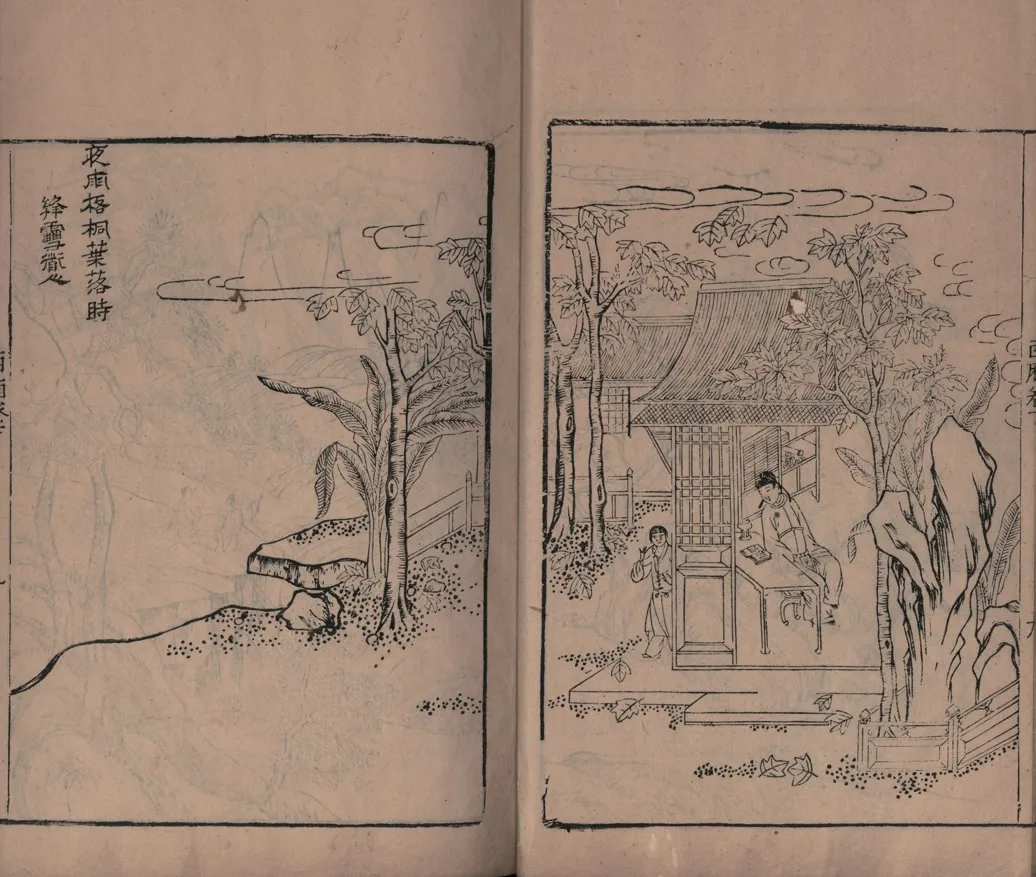

笔者过去讨论环翠堂本《西厢》《琵琶》的插图时尝言,汪廷讷对于园林的热爱与执着,在某种程度上,促成了版画风格的一次重大变迁,万历后期,表现庭院小景的插图越来越多。几乎与此同时,仿效文人山水的版画样式也在兴起,最早的代表作,当推容与堂本的《西厢》《琵琶》。如果说,环翠堂本是把戏曲场景搬到了园林之中,容与堂本则走得更远,有时候剧中人已化作山水间的点景人物。这样的插图,着眼点早已不再置于戏文给定的情节,而是转向源自中国文人绘画的意境。此类“山水园林版画”,其上往往以不同书体题写曲辞,诗情画意,相得益彰,似又可称为“诗意插图”18参见Ma,Meng-ching.“Linking Poetry,Painting and Prints:the Mode of Poetic Pictures in Late Ming Illustrations to the Story of the Western Wing.” International Journal of Asian Studies,Vol.5,No.1,2008,pp.14-19.。

先于容与堂本,杭州画师顾炳曾编撰过版画书籍《历代名公画谱》(即《顾氏画谱》),其中就收录了许多山水画名迹,供读者赏玩,比较成功地把笔墨的皴点勾擦“翻译”为版画的刀工法度,有时甚至还能传达出墨色的浓淡干湿,这一做法也催生了后来的《唐诗画谱》《诗余画谱》。19参见傅慧敏,〈晚明画谱的粉本问题:以万历年间《顾氏画谱》为例〉,载董捷主编,《风格与风尚:中国版画史研究的新面向》,中国美术学院出版社,2019年,第194—208页。容与堂本《琵琶记》中的“满城桃李属春官”一幅,构图及笔法应即参照了《顾氏画谱》里“高克恭”的图式(图11);“夜静水寒鱼不饵”一幅,则更是从《顾氏画谱》中“仇英”的图式变化而来。由此可证《顾氏画谱》的版画对于稍后开始流行的“诗意插图”,从理念到技法,都有重要的启发意义。从这个角度看,以容与堂曲本插图为代表的作品,也可以视作是一种特殊的“画谱”,其赏玩功能远胜于图解功能,而且这种赏玩功能,常常是独立于戏曲作品之外的。

图11 《李卓吾先生批评琵琶记》,明万历间容与堂刻本中国国家图书馆

容与堂本《西厢记》下卷第七图题署“庚戌夏日模于吴山堂 无瑕”,第九图题“绛雪道人”,结合容与堂本《琵琶记》插图中留有的“由拳赵璧模”“无瑕写”等署名,大致可以推测出容与堂版画绘图者的一点线索:赵璧,字无瑕,号绛雪道人,嘉兴籍,此时客于杭州,其他则仍难作详考。这两部书的刻工黄应光,是歙县黄氏家族的第26世20同注9,第43页。,参与刻书很多,除容与堂诸曲外,《画意北西厢》《乐府先春》等,也都出其手,皆为清新雅致的“文人式”山水园林版画;而他参与刊刻的容与堂本《水浒传》插图,风格却颇异其趣。周芜对此大惑不解:“木刻名家黄应光久居杭州,所刻大抵在杭州,然而把他所刻的各本书籍插图摊开来比较,差别是那么大,他刻钱谷画香雪居本《新校注古本西厢记》插图,环境是那样的排场,人物婀娜,风流倜傥,富丽清雅,却没有想到他与吴凤台合刻容与堂百回本《忠义水浒传》插图,又是那样的古拙,不事雕饰。”21同注9,第13页。其实,周氏的这个“没有想到”,源于他未将版画画师与刻工区分开来。他所谓的“木刻名家”黄应光,并非画师,而是刻工,自然不可能决定他所刻版画的图像。他的各本作品差别很大,一定是取决于画师所创作之画稿风格不同。而在他们的背后,还有更为重要的决定性力量,左右着版画风格甚至技法的走向,那就是形形色色的刻书家,其中自然也包括容与堂书坊的主人。

容与堂系列曲本,除上述《西厢》《琵琶》之外,我们已讨论过藏于台北的《玉合记》《幽闺记》,也考证了与之有联系的《三刻五种传奇》,22请参见董捷,〈锦帆应是到天涯:几种稀见晚明版画插图考论〉,载《新美术》2020年第9期,第25—27页。这里再补述《红拂记》的情况,便可基本完备。日本京都大学文学部藏有一部容与堂本《李卓吾先生批评红拂记》,书前有保存完整的内封,为笔者所见各种容与堂曲本所无,十分珍贵。大字两行题书名,作“李卓吾先生批评红拂记”,中行小字“相仿古今名人笔意”,令人想起顾炳《历代名人画谱》“四方具眼者共鉴赏”的立意。内封上这一句“广告”,自然是想要让插图独立于曲文之外,将其类似《顾氏画谱》的“赏玩功能”,高调地宣传出来。纵观全本版画,确实也处处模仿文人山水画的笔法和意境。上卷第十图,更题“仿倪高士笔意”,并以倪瓒画风暗扣第十六齣曲辞“寂寂云林闭远村”中的“云林”二字,刻书家可谓用心良苦。这样精心打造的刊本,自然不愿意任人仿冒,于是内封上还钤有两枚“防伪章”,一曰“杭州宗阳宫发兑”,一曰“李衙藏板 翻刻告治”,从中获得两个重要信息:容与堂旧址,便在梅花碑附近的宗阳宫左近;此书坊为李姓所经营,这或者也是其专意炮制“卓老评”的一个原因。

笔者曾经著录过上海图书馆藏容与堂本《红拂记》,上卷第一图左下有“姜体乾刻”的署名。可是“中华再造善本”复制了国家图书馆所藏容与堂《红拂记》,同一幅图上却没有这个款,引起了我的注意。承一位藏家将他入藏的本子借我细勘,这部私人藏本品相极佳,当较初印,并有“姜体乾刻”;前述日本京都藏本,亦有“姜体乾刻”。我以手头的私人藏本与国图本影像细细比对,基本可以判断后者为翻刻本,将刻工的名字刊落。其实国图善本中容与堂《红拂记》不止一部,这里影印的王孝慈鸣晦庐旧藏本即为带有“姜体乾刻”的原刊(图12)。放弃原刻本而“再造”翻刻本,实属遗憾。至于容与堂的“翻刻必究”,在四百多年前的历史条件下,绝难实行,估计也只是自高身价的策略罢了。

图12 《李卓吾先生批评红拂记》,明万历间容与堂刻本,中国国家图书馆

对于容与堂曲本及版画的讨论,似不应止步于此。我们对比闵建刻书家萧腾鸿刊刻的师俭堂本《鼎铸陈眉公先生批评西厢记》23[元]王实甫,[明]陈继儒评,《鼎铸陈眉公先生批评西厢记》,万历四十六年师俭堂刻本,台北“国家图书馆”藏。与刻于杭州的容与堂本《西厢记》,会很容易发现两本插图的相似之处。相关研究,至少还应加上同出于闽建的刘应袭本《李卓吾先生批评西厢记》24[元]王实甫,[明]李贽评,《李卓吾先生批评西厢记》,万历间刘应袭刻本,美国加州大学伯克莱东亚图书馆藏。。上海图书馆郭立暄先生将收藏于美国加州大学伯克莱东亚图书馆的刘应袭本介绍回国,并就其与萧腾鸿本的关系写过专文。25郭立暄,〈论刘应袭刊本《李卓吾先生批评西厢记》〉,载《图书馆杂志》2006年第5期,第74—78页。承郭先生相赠“刘本”全部插图复印件,使我得以将其亦纳入讨论。

刘应袭本有插图八幅,五幅为双面连式,三幅为单面,全部订于卷前,师俭堂本则有双面连式版画十幅,插入曲文之中。郭先生已指出,“刘本”的八幅图中有七幅,与师俭堂本略同。我进一步探究,又有如下发现:“刘本”中的最后一页单面图,就是师俭堂本第五齣插图的一半,且并非残损所致,原状即应如此;而“刘本”第二图“嫩柳池塘藏睡鸭”,即表现张生踰墙的一幅,与师俭堂本第十一齣图相较,可知为左右倒反,使图像割裂(图13、图14);况“刘本”卷首八图,前六图皆略同与师俭堂本第十齣之后的版画,第七图来历不明,第八图又突然割取师俭堂本第五齣图,可见其草率。综上,基本可以判定,刘应袭本《西厢记》的插图,应是从闽建书林同道萧腾鸿的师俭堂本《西厢记》中抽取翻摹而来的。值得一提的是,师俭堂本卷首题“潭阳儆韦萧鸣盛校 一斋敬止余文熙阅 书林庆云萧腾鸿梓”,“刘本”卷首作“温陵卓吾李贽评 潭阳太华刘应袭梓”,再加上插图中题署的“熊莲泉”,明代闵建刻书的“四大家族”——萧、余、刘、熊,恰已占全,洵非偶然。26参见方彦寿,《增订建阳刻书史》,福建人民出版社,2020年;方彦寿,《福建历代刻书家考略》,中华书局,2020年。

图13 《李卓吾先生批评西厢记》万历间刘应袭刻本美国加州大学伯克莱东亚图书馆

图14 《鼎铸陈眉公先生批评西厢记》,万历四十六年师俭堂刻本台北“国家图书馆”

容与堂本《西厢记》的刊刻时间是万历三十八年,早于师俭堂本和刘应袭本,后两种书的插图在创作时,应对其有所借鉴。三本表现“乘夜踰垣”和“长亭送别”的版画,几乎完全一致。实际上,部分图式的照搬还在其次,关键是三种作品在思路、结构、画风上的趋同。

如果考察上述三书之文本异同,便知插图的翻摹并非孤立存在的现象。如前所述,在明刊《西厢记》的“李卓吾评本”系统中,容与堂本为其中较早者。刘应袭本与其文本出入较大,形式却很接近。萧滕鸿本则又参以起凤馆“王、李合评本”,并改挂“陈眉公”的旗号。可见,插图的翻摹与文本的传袭,颇有关联。若再看深一层,容与堂刊行戏曲,多假托“李卓吾批评”,《西厢》以外,尚有《琵琶》《红拂》《玉合》《幽闺》等,形成一个系列;师俭堂则摆开专刻“陈继儒(眉公)评本”戏曲的架式,先后产生过多个不同的版本系列,包括《西厢》《幽闺》《琵琶》《玉簪》《红拂》《绣襦》《明珠》等。有理由认为,师俭堂的出版策略,就是要效法容与堂的成功作法,并与之相抗衡。插图的翻摹与创作,仅是庞大竞争计划的一个组成部分而已,却也是刻书家十分重视的一个着眼点。且看师俭堂本《西厢记》卷前内封,三行大字作“陈眉公先生删润批评西厢记传奇”,后有两行小字“内仿古今名人图画 翻刻必究”,上方钤盖“防伪章”,印文颇有趣味,“此曲坊刻,不啻牛毛,独本堂是集,出评句释,字仿古宋,随景图画,具出名公的笔,真所谓三绝也,是用绣梓,买者幸具只眼”。这些做法,都与前述日本京都大学藏容与堂本《红拂记》内封上的宣传手段如出一辙。

上海图书馆还入藏一种《西厢记》孤本,卷首作“汤海若先生批评西厢记 书林师俭堂梓”,其实就是在之前“陈眉公评本”的基础上,又杂糅容与堂本的一些评语,炮制出来的。而此卷中十帧版画,也有几幅照搬自容与堂本插图(图15、图16),可见师俭堂商业操作之灵活,这也是晚明戏曲刊刻业竞争与张力的一个缩影。

图15 《汤海若先生批评西厢记》,明末师俭堂刻本,上海图书馆

图16 《李卓吾先生批评北西厢记》,明万历间刻本,上海图书馆

本文由万历三十八年刊刻于杭州的两种《西厢记》版本及其版画展开讨论,辨析了几个过往理解有误的问题,也近距离观察了晚明至清初书籍史上的一些细节。起凤馆旧址失考,其得名不知是否与杭州的凤凰山或凤山门有关;容与堂所在宗阳宫,却正是凤凰山麓的一处道观,南宋末年在宋高宗养老的德寿宫基础上,以其一部改建而成,至明代依旧颇存规模27王仲尧,〈南宋临安及明清杭州道教宫观考〉,载《杭州师范学院学报》(社会科学版)2005年第6期,第43页。,距凤山门亦近在咫尺。我对明代杭州刻书业的分布尚未做过专门的考索,但城南鼓楼一带古来繁华的世象,仍不免令人对书坊林立、竞争火爆有所遐想。去岁,望江隧道修成,出隧道后不远,即是南宋德寿宫遗址保护工地,我由滨江寄寓往南山,必经此路,每每感觉就是在容与堂曾经的店铺门前行过,回头再审视那些四百余年前的版画,便也多了一份亲切。杭城域内,版画史上有待钩沉的遗迹又岂止这一处,崇祯年间刻过《李卓吾先生批点西厢记真本》的西陵天章阁就很值得详作访察,此番兴尽,暂且搁笔,且听下回分解。