《四体书势》中的“体”“势”与晋唐书法艺术观念之生成

2022-01-18陈志平

陈志平

西晋卫恒(?—291)《四体书势》是书论史上极为重要的名篇,作者借鉴文学丛辑《七林》将同类辞赋汇为一编并加序论的模式,辑录有关“书势”一类的文章,撰成此书。“四体”指古文、篆书、隶书、草书,蔡邕《篆势》和崔瑗《草书势》在卫恒结撰《四体书势》之前就已存在,《字势》和《隶势》二篇则为卫恒自作,四篇均有卫恒所作小序,即《篆势序》《草书势序》《字势序》《隶势序》①。《四体书势》梳理了西晋以前字体、书体发展的源流,并对代表性书家进行精当的评述,响应了西晋及此前书法发展的一些热点问题,同时运用优美的赋体语言描述了字势之美,论赞杂陈,述作并举,不仅为早期书法史的研究提供了极为重要的参照,也为后世书法史的撰述树立了典范,同时为中国书论范畴体系的建立奠定了坚实基础。

一、“四体”之提出

一般而言,新事物的出现,应是先有实再有名,“书体”也是如此。甲骨文、钟鼎文自不必说,篆书、隶书这些书体名称,也必然是实在名先。秦及其以前的典籍中,“篆”有两个义项,即车轮毂上的纹饰或乐器钟钲上的部件,皆与书体之“篆”无关。秦乃至西汉中期以前,鲜见“篆书”一词②。目前所知,篆书之名最早出现于汉代。许慎《说文解字序》:

自尔秦书有八体:一曰大篆,二曰小篆,三曰刻符,四曰虫书,五曰摹印,六曰署书,七曰殳书,八曰隶书。③

目前学界普遍认为,“秦书八体”的说法应出现在秦汉之际,乃汉初学者据秦时文字状况,并结合当时的实际应用,加以区分而制定④。这一论断应该符合历史事实。“秦书八体”后,有西汉“六体”(亦称“六书”),班固《汉书·艺文志》云:“六体者,古文、奇字、篆书、隶书、缪篆、虫书,皆所以通知古今文字,摹印章,书幡信也。”⑤

许慎在《说文解字序》中将“八体”和“六体”进行比较,结论为卫恒《四体书势》所本:

自秦坏古文,有八体:一曰大篆,二曰小篆,三曰刻符,四曰虫书,五曰摹印,六曰署书,七曰殳书,八曰隶书。王莽时,使司空甄酆校文字部,改定古文,复有六书:一曰古文,孔氏壁中书也;二曰奇字,即古文而异者也;三曰传书,秦篆书也;四曰佐书,即隶书也;五曰缪篆,所以摹印也;六曰鸟书,所以书幡信也。

与“秦书八体”相比,新莽“六书”中的“古文”和“奇字”可归入“大篆”,“传书”即“小篆”,“佐书”即“隶书”,“缪篆”即“摹印”,“鸟书”即“虫书”,此外少了“刻符”“署书”和“殳书”。但学界有人认为“刻符并入篆书,殳书并入隶书,独阙署书而已”⑥。其实,署书应该归入篆书一类,卫恒即是如此处理。

《隶势序》云:“秦既用篆,奏事繁多,篆字难成,即令隶人佐书,曰隶字。汉因行之,独符印玺、幡信、题署用篆。隶书者,篆之捷也。”这一方面通过“隶书者,篆之捷”将篆书和隶书的承递关系揭示出来,另一方面将符印玺(摹印)、幡信(鸟虫书)、题署(署书)等归入篆书这一大类中。此外,《隶势序》还反复提到王次仲(始作楷法)、师宜官(能大能小)、梁鹄(善题署大字)、邯郸淳(宜为小字,得次仲法)、毛弘(善八分)、左子邑(小与淳、鹄不同)等,并及刘德升、钟繇、胡昭等人的行书。这说明,卫恒对书体的分类采取了“以类相从”的方式。如果说《四体书势》中的篆书一类大抵不离“八体六书”的范围,那么在隶书一类中将八分和行书附后,则表明书体正在派生和裂变,从而体现出更为复杂的面貌⑦。

卫恒提出的“四体”,除与“八体六书”存在明显的传承关系以外,还可从曹魏时期《三体石经》(241)中找到渊源和出处。汉末魏初,今古文经学两派对峙的局面归于调和,有识之士渐感今古两家互有短长,欲明全经,只有弃短取长,加以折衷。为适应当时政治和学术的需要,乃有魏刊古文经以补汉石经之举。《字势序》言:“魏初,传古文者出于邯郸淳。恒祖敬侯为写《尚书》,后以示淳,而淳不别。至正始中,立《三字石经》,转失淳法。因蝌蚪之名,遂效其形。”卫恒祖父卫觊是魏初古文的重要传人,曾参与《正始石经》的撰写工作,卫氏一门对古文均有研究,这也是卫恒将古文列为“四体”之首的内在动因之一。

将“草书”列为“四体”之一,是《四体书势》对“八体六书”和《三体石经》的重要发展,当然也是汉魏之际草书空前兴盛的历史现实使然。作为“书体”名的草书出现较晚,至迟在东汉初期出现,卫恒所言“汉兴有草书”中的“汉”即是东汉。《四体书势》梳理了草书的始末,特别指出:“汉兴而有草书,不知作者姓名。至章帝时,齐相杜伯度,号称善作篇……弘农张伯英者,因而转精其巧。凡家之衣帛,必书而后练之。临池学书,池水尽黑,下笔必为楷则。常曰:‘怱怱不暇草书。’寸纸不见遗,至今世尤宝其书,韦仲将谓之‘草圣’”。以现在的常识看,卫恒的记述缺少两个细节:一、他没有提到比杜度早一百多年的史游;二、他提到“善作篇”“草圣”,没有提到“章草”“今草”之名。卫恒所说的“作篇”之“篇”,在汉代一般指“字书”而言,如《急就篇》《凡将篇》《训纂篇》之类,杜度“善作篇”应指他用草书写的字书,这种草书被后世命名为“章草”。《非草书》云“竞慕二贤,守令作篇”⑧,蔡邕《劝学篇》云“齐相杜度,美守名篇”(张怀瓘《书断·神品》引)⑨,其中的“篇”当指章草。至于《急就篇》后来被称作《急就章》,应是章草名称出现之后的追加,章草的创始其实与史游无涉。故而,张怀瓘所谓“杜度在史游后一百余年,即解散隶体,明是史游创焉。史游,即章草之祖也”⑩的论断有误。“篇章”二字对举,是章草得名的缘由。陶弘景《上武帝论书启》“兼此诸书,是篇章体”⑪,孙过庭《书谱》“包括篇章,涵泳飞白”⑫,这里的“篇章体”和“篇章”即是“章草”,具有典范、章奏、字学等多重含义在内。

卫恒对草书(章草)的重视,体现了他作为古文家与时俱进的一面,崔瑗《草书势》的“纯俭之变,岂必古式”在某种程度上也可当作卫恒的学术思想。卫恒并非一味保守的理论家,他以“体”和“势”来绾结西晋以前的书法观念,体现了汉代以来今古文融合的历史趋向,同时也显示了卫恒开拓书法理论疆域的雄心。

二、从“法象”到“体势”

崔瑗《草书势》的篇名可能经过卫恒的改定。东汉赵壹《非草书》最早提及此篇,文中称之为“赞”。东汉蔡邕所作《篆势》,内容上有明显模仿崔瑗《草书势》的痕迹。《书断》卷上节引数句,题为《小篆赞》,这与赵壹称《草书势》为“赞”前后呼应。卫恒编撰《四体书势》时,才有《草书势》之名。南朝范晔《后汉书》中有《崔瑗传》,受《四体书势》影响收入此篇,从此《草书势》流传渐广。

卫恒编撰《四体书势》时,《草书势》《篆势》已经存在,卫恒于是自作《字势》《隶势》两篇,足成“四体”。《字势》为卫恒作,没有任何疑问。至于《隶势》的作者归属,有学者根据《四体书势》中“魏初而有钟、胡二家为行书法,俱学之于刘德升。而钟氏小异,然亦各有其巧,今大行于世。作《隶势》曰……”这段话推断为钟繇所作⑬。据《隶势》:“何草、篆之足算,而斯文之未宣。岂体大之难睹,将秘奥之不传。聊俯仰而详观,举大略而论旃。”明言草、篆二体已经被人关注,唯独“斯文之未宣”,这里的“斯文”即指隶书。钟繇早于卫恒,既云其时隶书“未宣”,则《隶势》不可能是钟繇所作。这段话其实是卫恒为隶书鸣不平而自作《隶势》以配《草书势》《篆势》的夫子自道,《隶势》为卫恒自作可无疑问⑭。

蔡邕《篆势》、崔瑗《草书势》和卫恒《四体书势》以“势”名篇可能与“势”在汉魏之际被引入书论的大背景有关。班固《与超书》云:“得伯张书,稿势殊工,知识读之,莫不叹息。”(张怀瓘《书断·能品》引)⑮这是今存最早的书论文字,其中“稿势”与“篆势”“草书势”的表述并无二致。班固比崔瑗早四五十年,崔瑗比蔡邕早五六十年,蔡邕比卫恒早九十多年,前后两百余年,“势”作为书论中的一个概念已深入人心。

《草书势》全篇最重要的观点是:“观其法象,俯仰有仪。”“法”和“象”既可作动词“效法”“仿象”,也可作名词“万法”“万象”等。“法象”同样如此,既指一切事物现象的总称,同时也指对一切事物现象的取法、仿效。此词本出《易·系辞上》“是故法象莫大乎天地,变通莫大乎四时”⑯。许慎《说文解字序》:“古者庖牺氏之王天下也,仰则观象于天,俯则观法于地,视鸟兽之文,与地之宜,近取诸身,远取诸物,于是始作《易》八卦,以垂宪象。”⑰八卦、文字、书法在“法象”这一点上取得了最为深刻的内在一致。《易》八卦的“以垂宪象”和草书的“俯仰有仪”亦可见相通之处。此外,汉代“法象”一词还用于人伦之中。《中论》卷上《法象第二》:“夫法象立,所以为君子。法象者,莫先乎正容貌、慎威仪……夫容貌者,人之符表也。符表正故情性治,情性治故仁义存,仁义存故盛德著,盛德著故可以为法象,斯谓之君子矣。”⑱这说明“法象”既能沟通天地万物人伦,同时也内在地包含“威仪”“雅正”等义项,特别是“法象”进入书论领域后,为后世“书法”一词的出现提供了深邃幽远的哲学内涵。

《草书势》在“观其法象,俯仰有仪”之后,列举了“法象”的种种表现:“方不中矩,圆不副规。抑左扬右,兀若竦崎。兽跂鸟跱,志在飞移。狡兔暴骇,将奔未驰……绝笔收势,余纟延虬结。”《古今法书苑》在“绝笔收势”后有小注“一作放体”⑲。考蔡邕《篆势》有“纡体放尾”,因此“放体”之说可信。无独有偶,蔡邕《篆势》中唯一出现的“势”(“势似凌云”)在《初学记》中作“体”⑳。这不禁让人怀疑,《草书势》和《篆势》的原文可能没有“势”,篇名和文中的“势”字极有可能是卫恒或者后人改窜。然而,《草书势》中除鸟兽虫蛇等诸多自然物象的设喻外,分明存在“抑左扬右,兀若竦崎。兽跂鸟跱,志在飞移。狡兔暴骇,将奔未驰”等对“势”的实质性描述。这是否可以反证,“势”之所以进入书法理论领域,正与卫恒撰集《四体书势》的发现、提炼和开拓存在密切关系?

卫恒在《字势》中提出“势和体均”,又在《隶势》中提出“异体同势”,这是两个有关“势”的重要表述。其要点在于,一方面将“体”凸显出来与“势”相并列;另一方面通过“体势”替代“法象”,从而让书法理论范畴更为集中地体现并适应外部世界的变化。关于“体势”之“体”与文体、字体颇有关联,可以相互参读。《文心雕龙·定势》:

夫情致异区,文变殊术,莫不因情立体,即体成势也。势者,乘利而为制也。如机发矢直,涧曲文回,自然之趣也。圆者规体,其势也自转;方者矩形,其势也自安。文章体势,如斯而已……是以括囊杂体,功在铨别,宫商朱紫,随势各配。章表奏议,准的乎典雅;赋颂歌诗,则羽仪乎清丽;符檄书移,则楷式于明断;史论序注,则师范于核要;箴铭碑诔,则体制于弘深;连珠七辞,则从事于巧艳;此循体而成势,随变而立功者也。㉑

“体”和“势”的关系是体用关系,所谓“即体成势”,“圆者规体,其势也自转;方者矩形,其势也自安。文章体势,如斯而已”。卫恒《字势》云:“观其措笔缀墨,用心精专,势和体均,发止无间。或守正循检,规折矩旋;或方圆靡则,因事制权。其曲如弓,其直如弦。”与刘勰论文有异曲同工之妙,均以“方”“圆”喻体,以“折”“旋”言势。区别在于,刘勰的“即体成势”从形成处立论,而卫恒的“势和体均”是对结果而言。

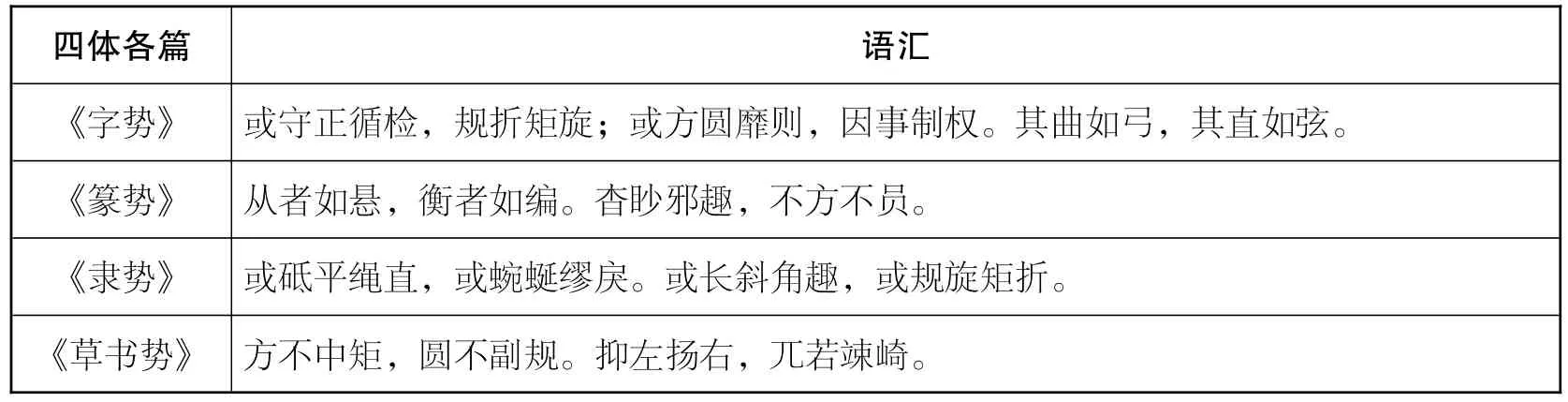

试比较《四体书势》中“四体”所用语汇(表1),不难发现,四体中均出现“方圆”或“规矩”字样,但只有《字势》和《隶势》中才有“折”“旋”这样明确强调“势”的动词。这从侧面透露了卫恒重点关注并发展《草书势》的某种信息。

表1 “四体”语汇比较

卫恒在《隶势》中提出“体象有度”一词,这同样是对《草书势》“观其法象,俯仰有仪”的深化。不难看出“有度”与“有仪”意思相近,而“体象”较“观其法象”的意思则明显更进一层。无独有偶,南朝以来的书论和画论文献中存有“体法”一词㉒。“体象”与“体法”,明显是对“观象”与“观法”的发展。“体”有动词、名词两个义项:作为动词时,“体象”“体法”意为“体而象(法)之”;作为名词时,“体象”“体法”与“体势”的用法一样,都与字体、书体有关,又有一层形上色彩。

荀悦《前汉纪》卷二《高祖二》:“夫立策决胜之术,其要有三:一曰形,二曰势,三曰情。形者言其大体得失之数也;势者言其临时之宜也,进退之机也;情者言其心志可否之意也。故策同事等而功殊者何?三术不同也。”㉓崔瑗《草书势》中对“势”有正面描述“几微要妙,临时从宜”,说的正是“势者,言其临时之宜也”。《非草书》后引用:“故其赞曰:‘临事从宜。’”㉔蔡邕《篆势》中没有类似称述,而卫恒《隶势》中有“随事从宜,靡有常制”,《字势》中有“或方圆靡则,因事制权”,与崔瑗《草书势》可谓一脉相承。

刘勰在论文时,认为既要“铨别”各体,又要“随势各配”,以达到“循体而成势,随变而立功”的效果,所以他对不同文体提出不同的要求:“章表奏议,准的乎典雅,赋颂歌诗,则羽仪乎清丽。”此前曹丕《典论·论文》已有相似表述:“夫文本同而末异,盖奏议宜雅,书论宜理,铭诔尚实,诗赋欲丽。此四科不同,故能之者偏也,唯通才能备其体。”㉕唐代孙过庭《书谱》也有对不同书体的特点进行界定:“篆尚婉而通,隶欲精而密,草贵流而畅,章务检而便。”㉖虽然卫恒在《四体书势》中对古文、篆、隶、草分别进行了概述和赞颂,但从中实难看出“四体”的本质区别如何。究其原因,当与四篇“书势”本质上是赋体文学作品有关。“假象尽辞”是汉赋最基本的表现方法,无论什么题材,其设喻藻饰的“模式”不会改变,以致出现了西晋挚虞所谓“假象过大,则与类远”㉗的流弊。实际上,卫恒在如何区别“四体”方面颇费心力,正如他在《字势》中所言“观其措笔缀墨,用心精专”,这虽然是说作字,但同样表明卫恒对语汇的选择和思考的深入。

三、“四体”之“势”

卫恒在《四体书势》中提到“体”和“势”各有11处,其中“体”和“势”对举的有3处,分别是“四体书势”“势和体均”“异体同势”。以“体”组成的词有二义:一为体制层面的如“书体”“字体”“四体”“八体”等,二为风格层面的“体大”“体例”“体均”“体象”“纡体”等。以“势”组成的词有三义:一为统称的“字势”“体势”“书势”,二为分体的“篆势”“隶势”“草书势”,三为“笔势”“势似凌云”“尽其势”“收势”等。兹将《四体书势》中“体”和“势”分布情况列表如下(表2):

表2 《四体书势》中“体”和“势”分布情况

从表中可看出,卫恒将“体”和“势”贯穿全篇,在“四体”中的分布大致均衡。但仔细分析可见,《篆势》中提到“体”多,而《草书势》中提到“势”多,从古文到草书,体现了由“体”到“势”的此消彼长。相对而言,“体”偏重于“字”的规定,“势”偏重于“书”的发扬。卫恒以《四体书势》命名和以《字势》冠篇,正体现了将字学与书学相统一的思路,“四体”的排列顺序也体现了书学在逐渐脱离字学走向独立的过程中,各自的自然属性和历史功用有所不同。

另外,卫恒对“四体”也进行了分别的对待,核心关键词分别是:古文——“势和体均”,篆书——“体例”,隶书——“异体同势”,草书——“笔势”。这种表述显得异常精密,以下试分析其内在意蕴。

在魏晋人看来,草书和隶书是更早字体的便捷化结果,其源头是“鸟迹”和仓颉所造的“书契”,亦即包括了广义的“篆书”和更早的“古文”,《隶势》云“鸟迹之变,乃为佐隶。蠲彼繁文,崇此简易”,《字势》云“籀、篆盖其子孙,隶、草乃其曾玄”。这一观点与当代学者的研究结论大体一致㉘。卫恒对古文的重视除指明其在文字学上的源头意义外,还用“势和体均”来描述“古文”在体制和艺术上的特色。所谓“势和”是指“正化”与“草化”在结构上达到的动态平衡,所谓“体均”是指“繁化”和“简化”在数量上实现的静态统一。古文作为“黄、唐之遗迹”和“六艺之范先”,“有若自然”,因而在体制和艺术上具有垂范的意义。

《篆势序》云:“许慎撰《说文》,用篆书为正,以为体例,最可得而论也。”所谓“篆书为正,以为体例”,是指篆书的“体均”。就秦代小篆对古文大篆的改易而言,存在“损”“益”的双向过程,最终形成小篆“体均”的状态。篆书与古文相比,“体均”有所承袭,但“势和”的局面被打破,卫恒借蔡邕《篆势》中的“延颈胁翼,势似凌云”来表达这样一层隐秘的含义。

隶书名实极为复杂,包括秦隶、汉隶、八分、真书,卫恒在《四体书势》中创造性地将行书附在隶书之后。《隶势序》云:“何草、篆之足算,而斯文之未宣。岂体大之难睹,将秘奥之不传。”与卫恒用“体例”一词形容篆书相对照,他用“体大”一词形容隶书值得玩味,所谓“大”应是“大家族”之“大”。

《隶势序》云:“隶书者,篆之捷也。”所谓“捷”,包括了简化和草化双重含义。《草书势》曰:“草书之法,盖又简略。”从篆书到隶书再到草书,是不断便捷化的结果,郭忠恕云:“小篆散而八分生,八分破而隶书出,隶书悖而行书作,行书狂而草书圣。自隶以下,吾不欲观。”㉙“散”“破”“悖”“狂”是便捷化的另一种说法,而且体现了不断增强的趋势。不难看出,便捷化的本质是对“体”的弱化和对“势”的强调。卫恒意识到隶书外延很广,实际上包括了古文、篆书、草书之外的其他各种书体,于是用“异体”予以概括,同时用“同势”指出隶书“大家族”具有“修短相副”“纡体放尾”的共同特点。《隶势序》提到“然鹄之用笔,尽其势矣”,其中“尽”字与“纡体放尾”的“放”字,进一步表明“势”在增强和被放大的现实,而“体”之于“纡”与“势”之于“放”则形成相反相成的局面。隶书“纡体放尾”的特征也表明古文和篆书所具有的“势和”局面被彻底打破。

在隶书的大家族中,卫恒对狭义的隶书予以特别关注,他用“体象有度”来进行描述,这与成公绥《隶书体》“虫篆既繁,草稿近伪。适之中庸,莫尚于隶”㉚的说法有异曲同工之妙。隶书的“体象有度”与八分的“用笔尽其势”相比,也存在“纡”与“放”的不同,这说明卫恒对隶书大类中各体进行了分别对待。

卫恒在《四体书势》中叙草书时,第一次将“结字”和“书体”“笔势”对举,“杜氏结字甚安,而书体微瘦”,“崔氏甚得笔势,而结字小疏”。这背后具有两重涵义:一、“书体”代替了“字势”,“书”取得了相对于“字”的优势地位;二、“书体”“字势”继续发展出“笔势”,用笔的观念随之出现,且与“结字”相对,“体”和“势”逐渐被“结字”和“用笔”替代,显现出更为浓厚的书法艺术的意味。

然而以上两段引文表述存在多种异文,“结字”在宋刻本《书苑菁华》所载《四体书势》中作“杀字”,“安”在宋刻本《书苑菁华》所载王僧虔《论书》中作“妥”,这应都是讹误所致。但是《四体书势》中杜氏的“书体”,在王僧虔《论书》中演变成“笔体”,在张怀瓘《书断》中变成“字画”;而崔氏的“笔势”,在王僧虔《论书》中没变,但是到张怀瓘《书断》中则变成了“书体”。这些改动如果被孤立地看待,很容易认为只是文字的偶然讹误,但实际并非如此。

《四体书势》中的“体”和“势”,概而言之,体静而势动,区别十分明显。但在后世被有意无意地混同起来。唐徐坚《初学记·文部·文字第三》收入崔瑗《草书体》、蔡邕《篆书体》,除将“草书势”“篆书势”改成“草书体”“篆书体”以外,还将《草书势》中的“书契之兴”改为“书体之兴”,将“势似凌云”改作“体似凌云”㉛。无独有偶,《字势》中“始作书契”一句亦作“始作书势”(《古今法书苑》在“契”后有“一作势”的小注㉜)。这种情况的出现存在两种可能:一是《草书势》和《篆势》中的“势”本作“体”,已见前述;二是卫恒以后,人们对“体”和“势”的认识已经非常混乱。笔者推测,一方面,“体”和“势”作为孕育书法艺术观念的母体,在用笔和结字等观念产生之后,逐渐退出历史舞台的中心地位,其重要性已经一落千丈;另一方面,“体”和“势”是即体即用的关系,其区别在动静起止之间,随着立足点的不同,很容易被混淆使用。

四、“杂形”与“杂势”

卫恒《四体书势》除提出并使用“体”“势”概念外,还很重视“形”。《字势序》云:“至正始中,立《三字石经》,转失淳法。因蝌蚪之名,遂效其形。”㉝《篆势序》云:“昔周宣王时,史籀始著《大篆》十五篇,或与古同,或与古异,世谓之籀书者也。及平王东迁,诸侯力政,家殊国异,而文字乖形。”“汉末,又有蔡邕采斯、喜之法,为古今杂形,然精密闲理,不如淳也。”字之“形”有常有变,皆与“体”“势”相关。“体”是常形的结穴,“势”是变形的展开。

《篆势》云:“鸟遗迹,皇颉循。圣作则,制斯文。体有六,篆为真。形要妙,巧入神。”此句版本差异很大,大致存在三个不同的版本系统:一、《晋书》本,《墨薮》《古文苑》《墨池编》(复旦大学图书馆藏本)属之;二、《艺文类聚》本,《书断》《太平御览》、王世贞《古今法书苑》、梅鼎祚编《东汉文纪》、张溥辑《蔡中郎集》、《墨池编》(文渊阁《四库全书》本)属之;三、《书苑菁华》宋刻本,《说郛》《书法正传》属之,《墨池编》的清刻本、薛晨校注本、李时成刻本增减文字,大体属于此类。三个版本系统,文字有歧异。其中《晋书》本的“体有六,篆为真。形要妙,巧入神”,为多数人所接受;《艺文类聚》本“体有六篆,妙巧入神”流传有序,亦不可忽视,唯少了“为真形要”数字;至于《书苑菁华》宋刻本系统乃据以上两种版本增损而来,落于后尘。三个版本分歧的关键在于对“圣作则,制斯文。体有六,篆为真”的理解。“六文”有两种含义。一指六书。北齐颜之推《颜氏家训·书证》:“许慎检以六文,贯以部分,使不得误,误则觉之。”卢文弨补注:“六文即六书。”㉞《云笈七签》卷七:“六文,一曰象形,日月是也;二曰指事,上下是也;三曰形声,河海是也;四曰会意,武信是也;五曰转注,考老是也;六曰假借,令长是也。”㉟二指六种文字,即古文、奇字、篆书、隶书、缪篆、鸟书。《南史·颜协传》:“时又有会稽谢善勋能为八体六文,方寸千言。”㊱唐岑文本《奉述飞白书势》:“六文开玉篆,八体曜银书。”㊲从蔡邕《篆势》的前后文来看,本旨是赞美“篆书”。因此,“圣作则,制斯文。体有六,篆为真”的表述符合实际。

卫恒曾经表彰许慎《说文》“用篆书为正,以为体例”,这从侧面验证了蔡邕“篆为真”表述的正确性。明乎此,则“体有六,篆为真。形要妙,巧入神”中的“形要妙”可以同“蔡邕采斯、喜之法,为古今杂形”联系起来,“杂形”和“真形”正好形成一种对比关系。从卫恒在《四体书势》中多次引述蔡邕的论述来看,他对“蔡邕采斯、喜之法,为古今杂形”的做法是肯定的。

卫恒撰《四体书势》对“古文”的重视只是体现了卫氏家学的一个侧面。《四体书势》中列举了一些字学的代表和善书人名,但是显然并没有囊括全部。据虞龢《论书表》:“臣见卫恒《古来能书人录》一卷,时有不通。今随事改正,并写《诸杂势》一卷。”㊳卫恒在《四体书势》之外再著《古来能书人录》的说法则信而有征,虞龢提到的《诸杂势》也极有可能是经由卫恒《四体书势》发展而来。

《三国志·魏志》载,卫觊“好古文、鸟篆、隶草无所不善”㊴。唐玄度《十体书》:“散隶,晋黄门郎卫巨山所作。祖觊,父瓘,皆虫篆、草隶著名。巨山幼得其法,又创造散隶体,及著《四体书势》,古今法之。”㊵这说明卫氏家族除卫恒提出的“四体”以外,还擅长其他由古文衍生出的杂体,后世据此附会出多种传说。梦英《十八体书》:“垂云篆者,卫恒之所作。轩辕之代,庆云常现,其体郁郁纷纷,为书纪职,文字之典,取诸为篆。《书品》云:‘卫恒书如摇华美女,舞笑镜台。笔动若飞,字张如云,莫能传学。’卫氏即垂云之祖。”㊶按,“云书”传为黄帝所作。韦续《纂五十六种书》:“四云书。黄帝时,卿云常见,郁郁纭纭,作云书。”梦英《十八体书》引录此段文字,又据《书品》记卫恒“笔动若飞,字张如云”,故意将“云书”偷换成“垂云”㊷,附会痕迹十分明显。又梦英《十八体书》:“柳叶篆者,卫瓘之所作。卫氏三世工书,善乎数体,温故求新,又为此法。其迹类薤叶而不真,笔势明劲,莫能传学。”㊸这同样是梦英的臆说。明方以智《通雅》:“卫氏三世攻书,卫瓘因父觊之学作柳叶篆,类薤叶而不真,莫能得学,其殆今之草篆乎。子恒作云书,虽名仿轩辕,其实巨山自变伯玉家法耳。”㊹其误乃因袭《十八体书》之讹。

南朝宋王愔《古今文字志》被张天弓认定为“中国古代最早一部书法史及书法品藻著作”㊺,该著在编撰体例上受《四体书势》的影响。今传《古今文字志》各种版本均为残篇,但从存目来看,有“古书有三十六种”,包括“秦书八体”“新莽六书”和卫恒“四体”,此外还有行书、楷书、诸多杂体和象形篆。其中“古文篆”本与大篆、象形篆、科斗篆、小篆、刻小篆、摹篆并列,而被《法书要录》析为“古文”“篆”二体,实误㊻。与卫恒《四体书势》拈出“四体”以简驭繁不同,《古今文字志》则演少为多,列出36种字体。一方面,王愔列“古今字学二十七家一百四十七人”“书势五家”,明确将“字学”(《法书要录》《书苑菁华》作“小学”)和“书势”分开,这可以看出《四体书势》的影响所在;另一方面,他以“古今文字志”命名,显然又将“书势”统贯于“字学”之下,这正反映了南朝时期书法艺术依附于文字学的历史事实,与卫恒《四体书势》以“字体”统贯“书势”有异曲同工之妙。

《法书要录》本《古今文字志》在“古书三十六种”下列“云书”㊼,明清刻本《墨池编》脱此。镰仓抄本萧子良《古今篆隶文体》列43种书体,有“云书”而无“柳叶篆”;庾元威《论书》列“百体”,有“云书”而无“柳叶篆”;《古今文字志》亦不录“柳叶篆”。可见,“云书”的存在可信,而“卫恒作云书”即为附会,卫瓘作“柳叶篆”更是无稽之谈。

魏晋南北朝以来,书法领域各种杂体和象形篆书层出不穷,这或许就是虞龢提到的“诸杂势”。文学领域也是如此,除传统的“章表奏议”“赋颂歌诗”以外,还有“符檄书移”“史论序注”“箴铭碑诔”“连珠七辞”,刘勰认为“括囊杂体”㊽。在传为卫氏家族创造的诸多杂体中,“散隶”应该比较可信。张怀瓘《书断上·飞白》:“卫恒祖述飞白,而造散隶之书,开张隶体,微露其白,拘束于飞白,萧洒于隶书,处其季孟之间也。”㊾庾元威《论书》:“散隶露书,终是飞白。”㊿韦续《纂五十六种书》:“四十七散隶书。晋卫恒所作,迹同飞白也。”[51]在卫恒的“诸杂势”中,极有可能包含“飞白书势”。因为魏晋以降,“飞白书”一度成为流行的书体。萧子云《论书启》:“三十六著《晋史》一部,至二王列传,欲作论草隶法,言不尽意,遂不能成,止论飞白一势而已。”[52]揆诸文献,有晋刘劭《飞白书势》、南朝宋鲍照《飞白书势铭》、唐岑文本《奉述飞白书势》。《古今文字志》所云的“书势五家”中,“飞白书势”极可能居其一,另外四家或即《四体书势》中的“古文势”“篆势”“隶势”“草书势”也未可知。

魏晋南北朝以来的杂体和杂势,体现了书法艺术多途发展的现实,但是大部分杂体书在历史的烟尘中最终销声匿迹。唐代以来,虽然也存在一些杂体书,但在理论上已经受到轻视和否定,如孙过庭《书谱》所言:“龙蛇云露之流,龟鹤花英之类,乍图真于率尔,或写瑞于当年,巧涉丹青,工亏翰墨。”[53]其背后原因与书法逐渐由外到内,脱离“形学”走向“心学”的历史大趋势有关。

康有为曾将书法的本质概括为“形学”[54],刘熙载则视为“心学”[55],可谓各得书法之一端。魏晋以降,书法形成钟、卫二派,钟派通过王羲之的传承而大盛,终成中国书法史的主流,卫派则销声匿迹于历史烟尘之中。个中原因,即与卫氏书派因为秉持古文传统而“重形”有关,终不敌书法艺术日趋内化、与人文结合而成为“心学”的历史大潮。

五、由“势”到“法”

唐前谈及书法技巧多用“笔势”一词,亦首见于《四体书势》。传王羲之有《笔势论十二章》,此篇虽为伪托,但反映了唐前的书法观念。此外,唐释希一辑《笔势集》,成书时间应早于《法书要录》,今传日本安永十年(1781)抄本。《笔势集》包括八篇文献:《用笔法》《王逸少笔阵图论》《用笔阵图法》《王羲之笔势论》《评能书人名》《王献之表》《观钟繇书法十二意》、庾肩吾《书品论》等。这些被唐人冠以“笔势”的篇章,除《评能书人名》和庾肩吾《书品论》外,全部被朱长文纳入到《墨池编》“笔法”一类中,而且他还把涉及书体、字体的《四体书势》也归入“笔法类”。

从目前的文献考察来看,最早提到“用笔”的即卫恒《四体书势》,但此时的“用笔”并非指具体的用笔方法,而是强调笔本身的物理属性,与“措笔”“引笔”“奋笔”“下笔”“绝笔”处于同一个层面。此后“用笔”一词日渐流行,至唐代达到鼎盛,多见于唐人伪托唐前书论中,其内涵皆就用笔技巧而言。虞世南《笔髓》云:

文字,经艺之本,王政之始。苍颉象山川江海之状、虫蛇鸟兽之迹,而立六书。战国政异俗殊,书文各别。秦患多门,定为八体。后复讹谬,凡五易焉,然并不述用笔之妙。及乎蔡邕、张、索之辈,钟繇、王、卫之流,皆造意精微,自悟其旨也。[56]

所谓“五易”,韦续《纂五十六种书》有说明:“又云字有五易:苍颉变古文,史籀制大篆,李斯作小篆,程邈作隶书,汉代作草是也。”[57]虞世南说得很明白,汉代以前,“不述用笔之妙”,魏晋以来,“自悟其旨”。

所谓“笔法”有两义:一指“制笔法”,如李阳冰《笔法诀》即是;二指“用笔法”,如《墨池编》录(传)李斯《用笔法》:“用笔法,先急回,后疾下,鹰望鹏逝,信之自然,不得重改。”[58]本文所讨论的“笔法”主要指后者。唐人喜言“笔法”,然“笔法”一词见于书论文献之始,莫究其时。唐宋之际,笔法类的文献腾涌而出,然而这些文献的真实性尚需检证。最著名的言“笔法”作品是《墨池编》所载《古今传授笔法》,此篇又被明刻诸本《法书要录》录入作《笔法传授人名》,但并非张彦远原来编次,而是后世据《墨池编》《书苑菁华》等书增入者。

《法书要录》录有《梁武帝观钟繇书法十二意》一篇,《笔势集》作《观钟繇书十有二意》,《太平御览》卷七四八摘录一小段,题作《梁武帝观钟繇书法》[59]。《墨薮》有《张长史十二意笔法第十一》,《墨池编》据以收录。其后宋刻本《书苑菁华》分别录有《梁武帝观钟繇书法十二意》和《唐颜真卿述张长史笔法十二意》二篇,前者与《法书要录》相同,后者与《墨池编》略同。“钟繇十二意”和“张长史十二意”二篇有较大不同,前者称“书”或“书法”,而不言“笔法”;后者演绎较多,“笔法”一词屡见。朱长文云:“张彦远录十二意为梁武笔法,或此法自古有之,而长史得之以传鲁公耳。”[60]朱长文按照宋人的习惯称“梁武笔法”,乃是大谬。

实际上,这些所谓的笔法类文献,大多为中晚唐时期的伪托之作。一个有力的证据是,孙过庭《书谱》、张怀瓘《书断》、窦臮《述书赋》、李嗣真《书后品》等著述中,居然不见“笔法”一词的踪影。文渊阁《四库全书》本《法书要录》中“笔法”一词仅出现三次:第一,卷一《传授笔法人名》,此篇滥入,不足深论;第二,卷四《张怀瓘书议》“笔法体势之中最为风流者”,按,此句“笔法体势”在《墨池编》中作“数体”,吴岫抄本《法书要录》作“二体”,唯明刻诸本《法书要录》《墨薮》、宋刻本《书苑菁华》《古今法书苑》作“笔法体势”,当以“数体”为正;第三,卷三《徐浩古迹记》“颇知笔法,使定古迹”,无其他异文。此句是唯一(至少说明是极少数)证明唐人书论文献中使用“笔法”一词的书论文献。这是否可以推论,书论文献中使用“笔法”一词,始于盛中唐时期?张彦远《历代名画记》共出现“笔法”四次:第一,卷一《论画六法》“则失其笔法,岂曰画也”;第二,卷二《论顾陆张吴用笔》“国朝吴道玄,古今独歩,前不见顾陆,后无来者,授笔法于张旭,此又知书画用笔同矣”;第三,卷二《论鉴识收藏购求阅玩》“书则不得笔法,不能结字”;第四,卷一〇《唐朝下》“王默早年授笔法于台州郑广文虔”[61]。这四处虽有两处指绘画,但张彦远认为“书画用笔同”。据此可知,至迟在中晚唐时期,书论中“笔法”一词才开始被普遍使用。

“法”之一字,值得深究。“书”“法”并称,当与“笔法”一词流行有关。史学上的“春秋笔法”亦称“春秋书法”,此乃“书法”一词出现之始,但显然彼“书法”非此“书法”。《隶势序》云:“魏初而有钟、胡二家为行书法,俱学之于刘德升。”“行书法”的提法已开“书法”之先。齐梁时期的傅昭撰有《书法目录》一书,《笔势集》所载袁昂所作《古今书评》云:“右廿四人,自古及今,善能书法。”[62]此处“书法”兼有书法作品和笔法之意,已与唐代以来“书法”一词的涵义无甚差别。

由字体、书体、笔体,到字势、书势、笔势,再到字法、书法、笔法,显示了书法艺术日渐独立并与小学分离的历史趋势。此外,在书法技法发展过程中,笔法获得了相对于结字的优势地位,书法不断突破“形”的桎梏,慢慢与“心”结合起来,从而为中唐以后“人”“文”与书法的结合开辟了新的道路。

余 论

中国书法的发展,至魏晋一变,“钟张二王”成为唐代以前最伟大的书法家,“四贤”的出现也标志书法艺术真正的自觉。袁昂《古今书评》云:“张芝经奇,钟繇特绝,逸少鼎能,献之冠世,四贤共类,洪芳不灭。”[63]孙过庭《书谱》亦云:“彼之四贤,古今特绝。”[64]随着“四贤”经典地位的确立,书法也渐渐从“字学”中挣脱出来,走上艺术化的发展道路。张怀瓘指出,“字之与书,理亦归一,因文为用,相须而成”,“其后能者,加之以玄妙,故有翰墨之道生焉”[65]。“翰墨之道”的发生,标志着书法作为独立的艺术门类登上历史舞台,但在传统经学思维的历史背景下,“翰墨之道”并没有受到应有的重视,反而伊始就被正统儒家所质疑。《非草书》载:“徒善字既不达于政,而拙草无损于治。推斯言之,岂不细哉?”[66]后世书为“小道”的观念即与此有关。此外,以“钟张二王”为代表的书家因片面发展书法而忽视“字学”的本原,也在事实上造成书法艺术的短板,《颜氏家训》认为“此艺不须过精”[67]便着眼于此。晋唐以来对书法艺术的质疑最终导致了一场绵延不绝的声讨运动。北宋朱长文在《墨池编》卷一按语中开篇明义地指出:

古之书者志于义理而体势存焉。《周官》教国子以“六书”者,惟其通于书之义理也。故措笔而知意,见文而察本,岂特点画模刻而已。自秦灭古制,书学乃缺,删繁去朴,以趋便易。然犹旨趣略存,至行草兴而义理丧矣。钟、张、羲、献之辈,以奇笔倡士林,天下独知有体势,岂知有源本,后颜鲁公作字得其正为多,虽与《说文》未尽合,盖不欲大异时俗耳。[68]

朱长文在《墨池编》中收录有《四体书势》,他所使用的“体势”一词,明显与该篇有关。但他所说的“体势”侧重于“势”,本质内涵是指晋唐以来的书法艺术,重点是钟、张、羲、献的“行草”“奇笔”。朱长文站在学者的立场上,祭起“六书”的大旗,肯定了颜真卿正书合于篆籀的“得”,批评钟、张、羲、献行草书“以奇笔倡士林”的“失”。不仅从理论上阐明了“书学”务须以“字学”为本原的必要性,同时也通过《墨池编》的学理归类体现出弥缝“字学”与“书学”分离趋势的努力。朱长文“保守主义”的立场与卫恒引用崔瑗《草书势》“纯俭之变,岂必古式”的“与时俱进”似乎方圆凿枘。不过,这应是晋唐以后书法艺术片面发展必然导致的局面。从此以后,为清理书法艺术因“独知有体势,岂知有源本”的积弊,一些文人、学者和艺术家们开始试图从“字”“人”“文”中去找寻救赎的药方,中国书法史也随即掀开新的一页。这一切,显然已经不是卫恒和《四体书势》所能范围的了。

① 本文所引《四体书势》内容(包括蔡邕《篆势》、崔瑗《草书势》、卫恒《字势》《隶势》及《篆势序》《草书势序》《字势序》《隶势序》)皆出自卫恒:《四体书势》,朱长文辑:《墨池编》卷二,清雍正就闲堂刻本。

② 裘锡圭:《文字学概要》,商务印书馆1988年版,第65—66页。

③⑰ 许慎:《说文解字序》,《墨池编》卷一。

④⑦ 参见高雅梅:《魏晋南北朝书体论研究》,首都师范大学2007年硕士学位论文。

⑤ 《汉书》,商务印书馆1957年版,第18页。

⑥ “盖八体六书,本无大殊,秦焚古文,故以史籀为大篆,而不名古文。王新定六书,则以古文包大篆,奇字不过古文之特异者,余虫书即鸟虫书,摹印变为缪篆,刻符并入篆书,殳书并入隶书,独阙署书而已。”(顾实:《汉书艺文志讲疏》,上海古籍出版社2009年版,第80—81页)

⑧㉔[66] 赵壹:《非草书》,张彦远:《法书要录》,人民美术出版社1964年版,第2页,第3页,第4页。

⑨⑩⑮㊾ 张怀瓘:《书断》,《法书要录》,第261页,第235页,第290页,第238页。

⑪ 陶弘景:《上武帝论书启》,《墨池编》卷四。

⑫㉖[53][64] 《中国碑帖名品·孙过庭书谱》,上海书画出版社2015年版,第19页,第20—21页,第29—30页,第3页。

⑬ 彭砺志:《“势”文体考论》,《古典文献研究》第13辑,凤凰出版社2010年版。

⑭ 李广宽:《从用韵角度考证〈四体书势·隶势〉的作者》,《长江学术》2013年第3期。

⑯ 朱熹:《周易本义》,上海古籍出版社1987年版,第62页。

⑱ 徐幹撰,孙启治解诂:《中伦解诂》,中华书局2014年版,第21页。

⑲ 王世贞:《古今法书苑》卷三,明末王乾昌刻本。

⑳㉚㉛ 徐坚等:《初学记》,中华书局1962年版,第507页,第508页,第507页。

㉑㊽ 刘勰著,王利器校笺:《文心雕龙校证》卷六,上海古籍出版社1980年版,第201页,第201页。

㉒ “体法雅媚,制置才巧。擅美当年,有声京洛。”(谢赫:《古画品录·吴暕》,明《津逮秘书》本)

㉓ 荀悦:《前汉纪》卷二《高祖》,《四库提要著录丛书·史部》第66册,北京出版社2011年版,第174页。

㉕ 魏宏灿:《曹丕集校注》,安徽大学出版社2009年版,第313页。

㉗ 徐志啸:《历代赋论辑要》,复旦大学出版社1991年版,第11页。

㉘ 刘涛:《极简中国书法史》,人民美术出版社2015年版,第24—25页。

㉙ 王应麟:《玉海》卷四五《景祐书苑书学》,广陵书社2003年版,第849页。

㉜ 王世贞:《古今法书苑》卷二,明末王乾昌刻本。

㉝ 《晋书斠注》卷三六《卫恒传·附四体书势》注云:“《魏志·刘劭传》注引《文章叙录》‘其形’作‘其法’。”(房玄龄等撰,吴士鉴、刘承幹注:《晋书斠注》,中华书局2008年版,第708页)

㉞ 颜之推撰,赵曦明注,卢文弨补注:《颜氏家训·附传补遗补正》卷六《书证》,《丛书集成初编》第972册,商务印书馆1937年版,第165—166页。

㉟ 张君房编,李永晟点校:《云笈七签》,中华书局2003年版,第115页。

㊱ 《南史》,中华书局1975年版,第1785页。

㊲ 《全唐诗》卷三三,中华书局1999年版,第451页。

㊳ 虞龢:《论书表》,《法书要录》,第44页。

㊴ 《三国志》,中华书局1959年版,第612页。

㊵ 唐玄度:《十体书》,《墨池编》卷一。

㊶㊸ 《十八体书》碑,西安碑林藏。

㊷ 《墨池编》作“云书”,当据韦续《纂五十六种书》改。《十八体书》碑(西安碑林藏)作“垂云”,近实。

㊹ 方以智:《通雅》卷三二《器用·书法》,文津阁《四库全书》第283册,商务印书馆2005年版,第421页。

㊺ 张天弓:《王愔〈文字志〉辑佚》,《张天弓先唐书学考辨文集》,荣宝斋出版社2009年版,第191页。

㊻ 《古今篆隶文体》日本镰仓抄本有“古文篆”。

㊼ 王愔:《古今文字志》,《法书要录》,第25页。

㊿ 庾元威:《论书》,《法书要录》,第58页。

[51] 韦绩:《纂五十六种书》,《墨池编》卷一。

[52] 萧子云:《论书启》,《法书要录》,第30页。

[54] “盖书,形学也。”(祝嘉编:《广艺舟双楫疏证·缀法》,中华书局1979年版,第198页)

[55] “杨子以书为心画,故书也者,心学也。”(刘熙载:《艺概·书概》,上海古籍出版社1978年版,第169页)

[56] 虞世南:《笔髓》,《墨池编》卷二。

[57] 韦绩:《纂五十六种书》,《墨池编》卷一。

[58] (传)李斯:《用笔法》,《墨池编》卷二。

[59] 李昉等:《太平御览》,中华书局1963年版,第3318页。

[60] 朱长文辑:《墨池编》卷二。

[61] 张彦远:《历代名画记》,人民美术出版社1963年版,第15、24、36、204页。

[62] 释希一:《笔势集》,(日本)安永十年抄本。

[63] 袁昂:《古今书评》,《法书要录》,第76页。

[65] 张怀瓘:《文字论》,《法书要录》,第158页。

[67] 颜之推撰,赵曦明注,卢文弨补注:《颜氏家训·附传补遗补正》卷六《书证》,《丛书集成初编》第973册,第179页。

[68] 朱长文辑:《墨池编》卷一。