2019年12月吉林省降水异常偏多成因分析

2022-01-18李天宇张丽付冬雪李晓帆刘宁

李天宇 张丽 付冬雪 李晓帆 刘宁

(1.吉林省气候中心,吉林 长春 130062;2.河北省气候中心,河北 石家庄 050021)

引言

在全球变暖的背景下,由于极端气候事件对平均气候态的异常表现更加敏感,气候态的异常引起的极端气候事件发生强度和频率的明显变化,特别是山洪、泥石流、雨雪冰冻等灾害的极端降水事件,受到了国内外学者的广泛关注[1-4]。许多研究表明,极端降水事件在不同强度、不同区域上存在显著的差异[5-8]。在时间尺度上,北方地区极端降水事件存在年代际变化——20世纪80年代中期之后明显偏多;在空间尺度上,中国东北西部有增加趋势,而东北东部和华北大部分地区则趋于减少[9]。陈海山等[10]通过对大气内部天气尺度的研究,分析了长江中下游地区冬季极端降水事件的成因,指出天气尺度瞬变波动的异常和传播可能是影响冬季极端降水事件的重要条件。陈传雷等[11]在对2013年7月大连降水异常偏多的成因进行诊断分析时,指出鄂霍茨克海阻塞高压、贝加尔湖附近低压槽以及西风急流等高空天气系统的配合为降水异常提供了充足的热力和动力条件。除了环流异常,海洋、积雪等外强迫异常通过“海气”、“冰气”相互作用间接对区域降水异常也产生了显著影响[12-14]。Fang 等[15]指出,4—5月的黑潮海温升高激发了初夏的EU型遥相关造成东北冷涡降水减少。前期冬季北太平洋海温异常可以通过影响夏季副热带高压、东亚夏季风的变化引起中国东北降水异常[16-17]。Lian 等[18]的数值模式试验结果表明,赤道中东太平洋海温异常通过影响初夏东北冷涡的异常间接影响东北气温和降水异常。郭恒和肖子牛[19]在研究中国东北地区5月降水时,提出热带北大西洋海温异常通过激发欧亚大陆位势高度波列从而影响降水的年代际变化。这些结果表明,降水异常具有很强的区域性和年际变化特征,不同区域的异常降水受到不同系统和外强迫作用的影响。在讨论吉林省降水异常时,不仅要研究环流的异常特征,对前兆外强迫信号的研究也很有必要。

吉林省位于中国东北腹地,是中国重要的粮食产地,气候变率较大,自然灾害频发,虽然冬季常年平均降水量不多,但由于温度较低,降水异常的发生在农业、工业、水利和交通等各个方面引起严重的经济损失。特别在近年来气候异常变化的背景下,防灾减灾的服务需求日益增大,对气候预测的业务要求日益增加。本文针对2019年12月吉林省异常降水(为常年同期降水量的227.5%,居1981年以来同期多雨雪第4位)的特征及其成因进行了分析,并梳理了与之密切相关的日本附近关键区海温的可能影响,为进一步做好短期气候预测业务、提高服务水平提供参考。

1 资料与方法

本文所使用的大气环流资料为美国环境预报中心和国家大气研究中心(NCEP/NCAR)的再分析资料,包括逐月、水平分辨率为2.5°×2.5°、垂直层数为17层的位势高度场(z)、水平风场(u、v)、水汽场(q)等,时间为1981年1月至2019年12月。海温数据取自美国国家海洋和大气管理局(NOAA),水平分辨率为2°×2°,时间为1981年1月至2019年12月。观测资料为吉林省50个台站逐日降水数据。分析方法主要有相关分析、经验正交函数分解(EOF)、合成分析等。本文秋季平均为当年9—11月的平均值,冬季平均为当年12月和次年1月、2月的平均值。气候态为1981—2010年的平均值。

2 结果分析

2.1 2019年12月吉林省降水异常特征

1981—2019年12月吉林省降水年际和年代际变化见图1。由图1可知,1981年以来吉林省12月降水有明显增多的趋势,20世纪80—90年代降水异常偏少,经过21世纪初期的短暂振荡调整,转为降水年代际偏多的气候背景。2019年12月吉林全省降水量为18.2 mm,为常年同期降水量的227.5%,降水明显偏多,居1981年以来同期多雨雪第4位。

图1 1981—2019年12月吉林省降水距平的年际和9 a滑动平均序列

由2019年12月吉林省降水距平百分率空间分布可以发现(图2a),除延边中东部地区较常年偏少以外,其余吉林全省大部均较常年偏多。其中,中西部的白城、松原、长春和四平大部以及吉林城郊和舒兰较常年同期多201%—664%,其余地区多4%—196%。12月出现3次主要降水过程(图2b),分别为9—13日、16—17日和28—30日,较常年分别多1倍、16倍和6倍,其中16—17日和28—30日两次过程时段累积降水均为历史同期第1位。2019年12月降水主要集中在中下旬,中下旬吉林全省平均降水较常年同期多172%,突破历史同期多雨雪极值。

图2 2019年12月吉林省降水距平百分率空间分布(a)和逐日时间序列(b)

2.2 2019年12月吉林省降水异常偏多的成因

2.2.1 大气环流异常特征

2019年12月500 hPa位势高度异常场见图3a,欧洲至太平洋上空为“负—正—负—正”异常型分布,欧洲西部为位势高度负异常,乌拉尔山附近上空为正高度异常,贝加尔湖及其以东地区上空为负高度异常控制,日本附近的西北太平洋上空为一反气旋异常中心,中心距平达到70 gpm,这一反气旋异常中心在低层的中心距平可以达到40 gpm(图略)。东亚大槽从鄂霍茨克海向西南延伸,副热带高压位置偏西略偏强,中国东北地区处于负高度距平控制下。此时,西北太平洋上空充足的水汽沿着反气旋西侧输送到了中国东北地区上空,提供了水汽条件。配合贝加尔湖附近槽区的西风气流带来的冷空气,来自西北太平洋的暖湿气流与来自贝加尔湖的冷空气相遇,使得中国东北地区降水异常偏多。由海平面气压场及其距平场可知(图3b),欧洲至贝加尔湖附近地区为负异常,西伯利亚高压偏弱,日本附近的西北太平洋为异常正距平。在850 hPa矢量风距平场中(图3c),由于东亚冬季风系统的减弱,中国东北地区为偏南风异常,中国南方及西北太平洋上空的矢量风将充足的水汽吹向中国东北,使水汽输送在吉林省上空辐合,这在水汽输送及辐合辐散距平场(图3d)中也有所体现。这种高度场与水汽输送的配合共同决定了吉林省12月降水异常偏多。

图a等值线为位势高度场,间隔为100 gpm,填色区域为位势高度距平场;图b等值线为海平面气压场,间隔为5 hPa,填色区域为海平面气压距平场;图d 矢量箭头为整层水汽输送,单位为kg·m-1·s-1,填色区域为整层水汽通量散度,单位为10-5 kg·s-1·m-2

2.2.2 海温异常对降水的影响

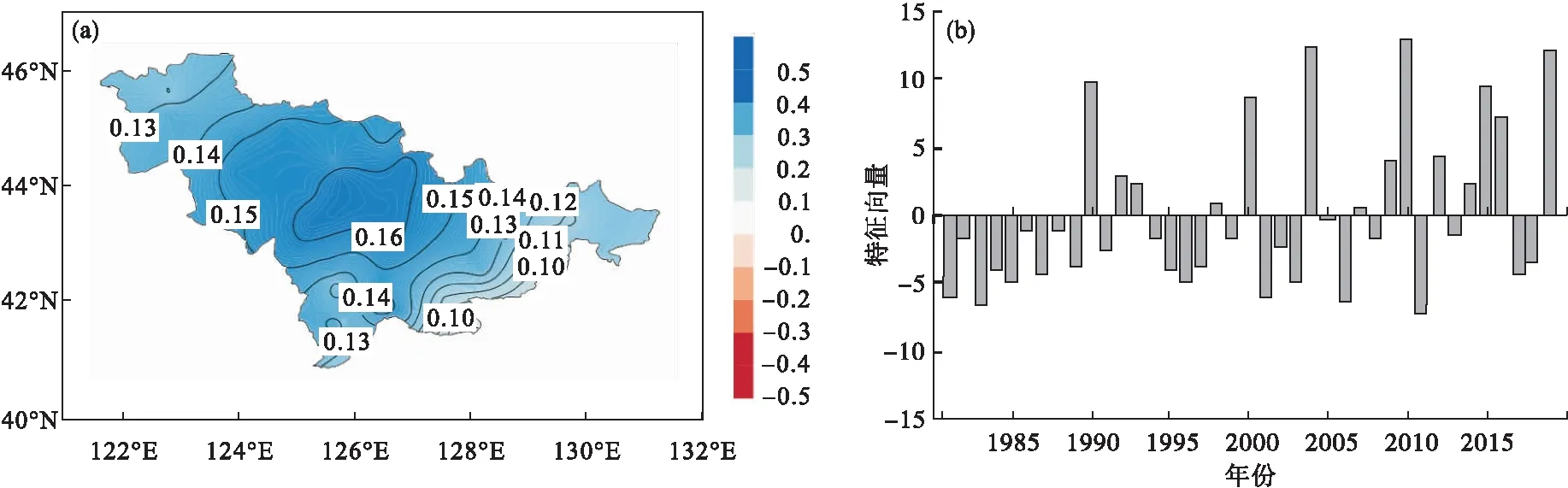

为了研究前期海温异常对12月降水的影响,对1981—2019年吉林省50站12月降水量进行了EOF分解,其中第一模态方差贡献为64.7%,图4a为第一模态空间特征向量,可以看出第一模态主要表现为降水全区一致型异常分布。计算第一模态空间特征向量所对应的时间序列(图4b)与前期秋季海温场相关关系(图4c),发现西北太平洋日本附近区域存在显著的正相关,对应2019年秋季海温异常偏高(图4d),中心距平达到了3 ℃以上,表明日本周边的海温异常变化可能引起后期冬季吉林省的降水异常变化。

图c 等值线为相关系数,深、浅阴影分别为通过95%、90%信度的显著性检验

图5a为1981—2019年12月吉林省降水量与同期海温的相关系数,二者在日本海及其东南的太平洋为显著正相关,相关系数达到0.4以上,通过信度为95%的显著性检验。图5b至图5d为9月海表面温度分别与后期10月、11月、12月海温的相关系数,即每个格点上各自的9月海温序列分别与后期10月、11月、12月海温序列的相关系数。9月海温与10—12月海温存在显著正相关,9月与10月的海温相关系数在日本东南部的太平洋区域达到0.8,这种相关性一直维持到12月。此时,日本东北及西南的太平洋区域相关系数有所减小,但日本海及其东南的太平洋区域维持显著,关键区海温增暖可以从9月持续至12月。

等值线为相关系数,深、浅阴影分别为通过95%、90%信度的显著性检验

定义前期秋季关键区海温指数(Sea Surface Temperature Index,SSTI)为与第一模态相关显著的(25°—50°N,135°—160°E)区域平均的前期秋季海表面温度。图6为SSTI年际变化及其对应的9 a滑动平均序列,可以看出关键区海温存在明显的年代际变化,自20世纪80年代初期开始存在明显的升温趋势,80—90年代中期海温异常偏低,90年代中期至今海温异常偏高。12月吉林省降水的年代际变化(图1)与关键区海温的变化趋势类似,二者年际变化序列相关系数为0.353,通过90%信度的显著性检验。2019年12月为吉林省同期多雨雪第4位,关键区海温指数为历史同期第5位。1981—2019年的39 a中,海温指数与降水同时为正(或负)距平的年份占总年份的70%;在降水大于1倍标准差的7 a明显多雨雪年份中,二者同时为正距平的年份有6 a;在降水小于1倍标准差的5 a少雨雪年份中,二者同时为负距平的年份为3 a。选定的关键区海温正异常对降水偏多的指示效果好于负异常对降水偏少的指示效果。前期秋季关键区海温的异常增暖可以作为12月吉林省降水异常增多的前兆信号。

图6 1981—2019年秋季日本附近关键区海温指数(SSTI)年际变化序列及其对应的9 a滑动平均序列

图7a为前期秋季关键区海温异常偏暖年12月500 hPa高度及距平合成场,中高纬地区为经向型环流,自欧洲西部至北太平洋为“负—正—负—正”型分布,欧洲西部为负异常中心,乌拉尔山附近为显著正异常,贝加尔湖至中国东北部地区为深厚的负异常,北太平洋上空为正异常并向西南延伸至日本附近,乌拉尔山和鄂霍茨克海阻塞高压活跃,东亚大槽异常偏强偏西。由海平面气压及距平合成场可知(图7b),北半球高纬地区为正异常,欧洲和贝加尔湖附近为负异常,北太平洋为“北正南负”型异常分布,东亚冬季风减弱,有南风异常,西伯利亚高压偏弱,这在低层矢量风距平合成场中也有所体现(图7c)。由图7c可知,日本附近的西北太平洋上空为反气旋性异常,中国东部沿海为东南风距平,进而影响到中国东北地区转为西南风距平,中纬度欧亚大陆上为西风距平,而北太平洋上空为强盛的东风距平。与此同时,贝加尔湖附近的气旋性异常在其东部有南风异常,这种南风异常也有利于日本附近海温正异常的维持。

图a、图d等值线为500 hPa位势高度合成场,单位为gpm,填色为距平合成场,单位为gpm,打点区域为通过90%信度的显著性检验区域;图b等值线为海平面气压合成场,单位为hPa,填色为距平合成场,单位为hPa,打点区域为通过90%信度的显著性检验区域

与2019年12月的环流异常分布(图3)对比可以看出,二者十分相似,特别是在日本以西地区,环流经向度大,亚洲中高纬地区呈西低东高型分布,西伯利亚高压偏弱,东亚冬季风偏弱,有南风异常。这种异常分布表明,当前期秋季日本附近关键区海温异常升高时,12月环流异常表现为,鄂霍茨克海至日本上空为异常反气旋,阻塞高压活跃,贝加尔湖附近地区为负高度距平,而这一区域在气候平均场中为大陆冷高压(西伯利亚高压),因此东亚冬季风系统减弱,局地海温的异常升高也导致水汽蒸发增加,配合减弱的东亚冬季风为吉林省上空带来了充足的水汽。另一方面,由于中纬度45°N附近为西风距平,为中国东北地区带来冷空气,在槽前正涡度平流作用下,有上升运动,这就为降水提供了动力条件。

在海温异常偏冷年,异常环流的位置和形状发生变化。图7d为前期秋季日本附近关键区海温异常偏冷年12月500 hPa高度及距平合成场,东北亚地区沿岸由北向南为“负—正—负”型异常分布,60°N以北的高纬度地区为显著的气旋性异常,30°—60°N的欧亚大陆东岸至西北太平洋为反气旋性异常,副热带太平洋上空为显著的气旋性异常。海平面气压及其距平合成场(图略)的异常分布与对流层中层相对应,贝加尔湖以北的负距平使得60°N有强盛的西风异常,中国东北地区盛行西风异常,西伯利亚高压偏强,东亚冬季风偏强,中国东部沿海有北风异常,这在低层矢量风距平合成场(图略)中也有所体现。与前期秋季日本附近关键区海温异常偏暖年12月(图7a至图7c)及2019年12月环流异常分布对比(图3),冷海温年时,贝加尔湖以北为显著的负距平,西伯利亚高压偏强,东亚冬季风偏强,北风异常。这种异常风压场配置无法为吉林省降水提供充足的水汽和动力条件,使得吉林省降水异常偏少。

3 结论与讨论

(1)1981—2019年吉林省12月降水有明显增多的趋势,近几年在降水年代际偏多的气候背景下,2019年全省降水明显偏多,居1981年以来同期多雨雪第4位。

(2)前期秋季日本附近关键区海温异常偏高是12月吉林省降水异常偏多的驱动条件之一,在前期海温异常偏暖年,12月环流异常表现为:鄂霍茨克海至日本上空为异常反气旋,阻塞高压活跃,贝加尔湖附近地区为负高度距平,东亚冬季风系统减弱,局地海温的异常升高使其上空的水汽含量增加,配合东亚冬季风异常为吉林省上空带来了充足的水汽;另一方面,由于中纬度45°N附近为西风距平,为中国东北地区带来冷空气,在槽前正涡度平流作用下,有上升运动,为降水提供了动力条件。

(3)在前期海温异常偏冷年,12月环流异常表现为:东北亚地区沿岸由北向南为“负—正—负”型异常分布,高纬度地区为气旋性异常,欧亚大陆东岸至西北太平洋为反气旋性异常,副热带太平洋上空为显著的气旋性异常,中国东北地区盛行西风,东亚冬季风偏强,中国东部沿海有北风异常,西伯利亚高压偏强,吉林省降水的水汽和动力条件不足,降水异常偏少。

(4)吉林省处于中高纬地区,受到海洋、海冰、大气等复杂因子的影响,这些因子之间是否存在协同作用,存在怎样的协同作用,特别是对于2019年,印度洋海温秋季至冬季持续异常,印度洋偶极子维持强正位相,印度洋海温的强异常信号是否与日本附近海温共同对大气环流有所影响,从而对吉林省12月降水异常产生影响,这些影响的物理机制又是怎样的,这些均有待进一步的深入研究。