《中国环境管理》期刊发展回顾与展望

2022-01-17本刊编辑部

本刊编辑部

【关键字】 《中国环境管理》;期刊发展;编委会;审稿;专题

引言

经原新闻出版总署批准,2009 年原环境保护部环境发展中心主办的《中国ISO 14000 认证》更名为《中国环境管理》。经北京市新闻出版局批准,2011年刊期由季刊变更为双月刊。2015 年,《中国环境管理》明确了学术期刊的办刊定位,组建了第一届期刊编委会,编委研究方向涵盖环境经济、环境规划、环境政策、环境信息化、生态保护和生物多样性等多个领域,逐步推行稿件专家双审录用制,规范稿件的收稿和编辑加工工作。2017 年,《中国环境管理》通过了国家新闻出版广电总局组织的学术期刊认定(第二批)。2019 年,在第一届编委会基础上改组成立了第二届编委会,进一步明确了办刊方向和办刊宗旨,把出版方向聚焦到环境管理研究、环境战略与政策、环境法治与社会等领域。经过两届编委会、历届主编(副主编)的共同努力,期刊近几年取得了较大发展,中国知网统计评价的综合影响因子(JIF)由2015 年的0.333 提升至2021 年的1.805。本文主要总结编辑部过去几年办刊的心得体会,对未来发展作出展望。同时,谨以此文对期刊的广大读者、作者、审稿人以及历届编委会成员给予的帮助和支持表示诚挚感谢。

1 主要办刊进展

自2015 年组建期刊编委会以来,《中国环境管理》逐步形成了有辨识度的办刊风格,期刊的影响力和认同度显著提升。主要体现在以下几个方面:

1.1 初步建成有黏性的作者及审稿专家队伍

2015—2021 年,《中国环境管理》共刊发文章873 篇,组织策划专题31 个,特约专稿60 篇。据中国知网统计,2015—2020 年共刊发高影响作者发文745 篇,基金论文(省部级以上)270 篇。期刊稿件池的数量和质量都有了较大提升,年度自由来稿量由2015 年的157 篇增加至2021 年的719 篇(图1)。审稿队伍由编委会成员积累拓展至1375 人。期刊微信公众号关注数达18 718 人。

图1 2015—2021年网站投稿量变化

1.2 期刊统计评价指标显著提升

根据中国知网发布的《中国学术期刊影响因子年报(自然科学与工程技术)2015 年》,《中国环境管理》在“环境科学技术”学科类目中的综合影响因子(JIF)为0.333,综合影响因子学科排序为47/69;影响力指数(CI)值为82.250,CI 学科排序为55/69;总被引频次为178。2021 年,期刊综合影响因子为1.805,综合影响因子学科排序为12/73;影响力指数值为217.105,CI 学科排序为23/73;总被引频次为1314。期刊综合影响因子提升显著(图2)。

图2 2015—2021年期刊综合影响因子变化

1.3 开始获得期刊评价机构的认可

2018 年,期刊被中国社会科学院中国社会科学评价中心的《中国人文社会科学期刊评价报告(AMI)》评价为扩展期刊(简称“A 扩期刊”)。2019 年,期刊首次入选南京大学中国人文社会科学综合评价研究院发布的《CSSCI 扩展版来源期刊(2019—2020)目录》(简称“C 扩期刊”)。2020 年,期刊在国家哲学社会科学文献中心学术期刊数据库2019 年度的关注度评价中,获评环境科学学科“最受欢迎期刊”。2021年,期刊再次入选《CSSCI 扩展版来源期刊(2021—2022)目录》。期刊逐步获得了期刊评价机构的认可和肯定,促进了来稿质量的提升和来稿数量的增加,期刊作者队伍和审稿人队伍建设得到了进一步发展,逐步进入到自我增强的正反馈发展阶段。

1.4 品牌形象逐渐树立

始终坚持“内容为王”的办刊根本,通过大力拓展出版资源、持续刊发优质内容增强期刊对目标人群的吸引力和影响力。通过畅通多元传播渠道、纸刊新媒体双轮驱动扩大期刊的传播半径、丰富内容的传播方式,提高读者的内容可触达便捷度。通过规范内容筛选流程和编辑加工流程提高期刊流程管控的标准化和规范化水平,努力塑造学术出版公平、公正、公开的形象。同时,通过期刊装帧设计和宣传进一步提高期刊品牌的认同感(图3)。2018 年期刊将“以学术情怀关注中国环保进程 以研究创新助力环境管理提升”作为封面宣传语;2019 年精简为“以学术情怀关注中国环保进程”;2021 年根据编委会意见更新为“以学术情怀融入生态文明建设”,既体现了期刊的学术办刊定位,又契合期刊刊名,并符合最新国家发展形势的要求。同时,在此过程中也优化和固化了期刊标识(LOGO),提升了期刊辨识度。

图3 2015年以来的几次版式调整

2 期刊发展形势分析

《中国环境管理》近几年的快速发展,与良好的发展环境密不可分。首先,期刊发展得益于主办单位的大力支持。主办单位明确办刊要把社会效益放在首位,把正确导向作为首要责任,在资源获取、人员配置、经费安排等方面给予了充分保障,把办好科技期刊和提升单位科技软实力结合起来,形成良性互动,为期刊发展奠定了良好内部基础。其次,当前我国科技期刊正处于高质量发展时期[1],国家就推动科技期刊发展推出了一系列政策支持,为科技期刊发展提供了体制机制、管理制度等方面的良好外部环境。再次,生态环境保护工作和生态文明建设近些年受到党中央的高度重视,社会关注度也空前提高,进入到了一个更加强调管理优化和创新、重视多元主体共同参与、推动多学科融合互动的新阶段,《中国环境管理》的出版方向恰好赶上了行业发展新阶段的趋势,有利于期刊的快速发展。

另一方面,我国科技期刊普遍面临小、散、弱的不利局面。据2020 年《中国科技期刊发展蓝皮书》统计,截至2019 年年底,我国科技期刊总量为4958种,其中中文期刊4429 种,英文期刊359 种。平均每个主管单位主管3.84 种科技期刊,平均每个主办单位拥有1.6 种期刊[2]。能够实现刊群化管理和集约化经营的期刊数量少,以3~4 人的编辑部为主[3]。科研评价体制和期刊评价体系导致我国优质论文外流现象严重,科技期刊发展的马太效应明显。而评价体制的调整是一个长期渐进的过程,国内普通中文期刊不但要面临国外科技期刊的稿源挤压,还要面临国内新创办的高水平英文期刊以及学科头部中文期刊的稿源挤压,优质稿件获取难度大,资源开拓和维护成本高。

3 《中国环境管理》的办刊实践探索

在科学分析期刊整体发展形势的基础上,《中国环境管理》坚持学术期刊的办刊定位,紧紧抓住期刊内容建设,持续刊发高质量文章。

3.1 充分发挥编委会作用

我国科技期刊的主管单位以中国科协、中科院、教育部和学会为主。作为非教育部的国家部委主管的科技期刊,在学术资源获取上不占优势,“借力”就尤为重要。2015 年,期刊首次组建了50 多人规模的编委会,在编委选择上统筹考虑编委的个人意愿和年龄、研究方向、所属单位等因素。2015—2017 年,面对稿源严重不足的困境,期刊尤其重视编委个人的积极性和主动性,编辑部会及时对编委们的工作做出量化统计并内部公开,鼓励编委积极为期刊发展做贡献,包括投稿、审稿、推荐稿源、介绍作者和研究团队等。2015—2017 年,编委投稿共计87 篇,占全部刊文量的22.4%。动态调整编委会成员,尽量避免挂名编委,在第二届编委会组建时编委调整率为62.9%。在编委所属单位方面,均衡考虑高校,部委所属研究机构,以及中科院、社科院等其他科研机构的比例。注重编委会成员的年轻化,挖掘有学术潜力的年轻编委。第二届编委会组建时新吸纳45 岁以下新编委15名,有7 名年轻编委在担任编委期间获得国家“四青人才”“四大人才”计划①“四青人才”是目前“国家青千”“优青”“青年长江”“万人拔尖”四大人才计划的统称;“四大人才”是目前“国家千人”“杰青”“长江学者”“万人领军”四大人才计划的统称。支持。

3.2 积极争取协办单位支持

科研机构是科技成果和科技人才的集聚地,是科技期刊出版的主要服务对象,也是科技期刊发展的重要支持力量。与编委会更多强调编委个人的办刊热情和意愿不同,科研机构对期刊的支持更加多元,能够成为期刊发展的重要助力。在办刊初期稿源严重匮乏、投稿质量低下、期刊影响力弱小的不利局面下,科研机构的支持非常重要,通过内部机制上的鼓励和领导的动员,能够为期刊提供相对优质和充足的稿源,帮助期刊在相应领域快速积累学术出版资源,为期刊发现和发展潜在的作者和审稿人,帮助起步期的科技期刊快速打开局面。期刊主编王金南院士在办刊初期积极向相关科研团队推介《中国环境管理》,在期刊协办单位环境规划院的科技奖励中给予《中国环境管理》与中文核心期刊同等地位的待遇,鼓励院内广大科研人员积极投稿。2015—2017 年,《中国环境管理》共计刊发以环境规划院为作者单位的论文73篇,占全部刊文量的18.9%。

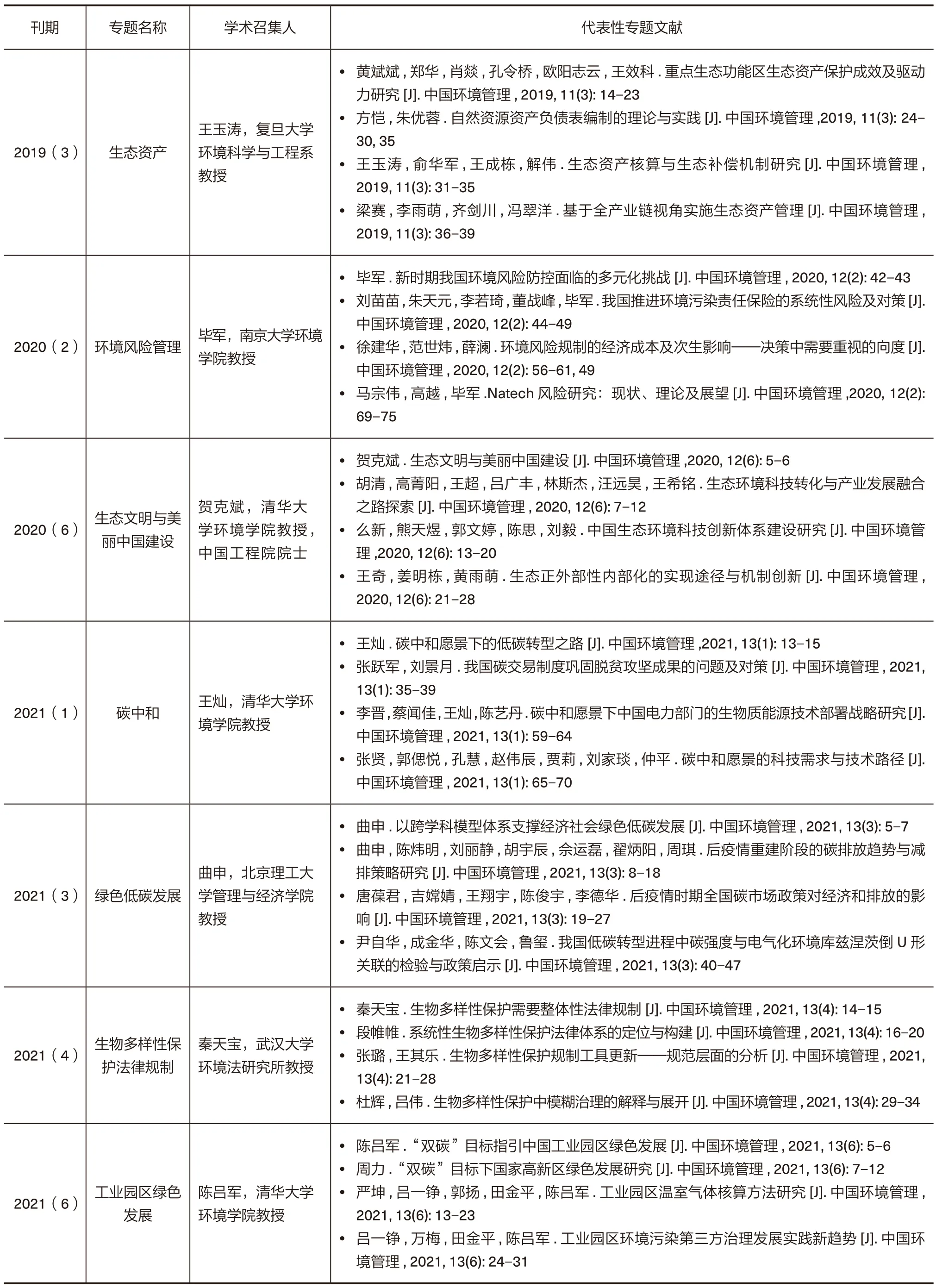

3.3 重视选题策划和组织工作

围绕环境管理热点、重点问题进行选题策划和组织工作。通过刊发有时效性的文章和专题、刊发高影响力作者的稿件、借助稿件集群效应等方式提升期刊内容质量。表1 总结了2015 年以来《中国环境管理》刊发的比较有代表性的专题。《中国环境管理》自2015 年起每年推出“环境经济政策进展评估”研究报告,逐渐形成了期刊的一个年度品牌内容产品。作为一个环境管理和政策类的学术期刊,在选题策划和组织上除解读性研究之外应更加注重管理和政策研究的前瞻性。比如,在2015 年,期刊即关注了生态环境保护行政体制改革,刊发了不同学者关于体制改革的研究方案和建议①主要文献包括:张永亮,俞海.中国生态环境保护管理体制改革思路与方向:国际社会的观察和建议[J].中国环境管理,2015,7(1):43-47;王金南,秦昌波,田超,程翠云,苏洁琼,蒋洪强.生态环境保护行政管理体制改革方案研究[J].中国环境管理,2015,7(5):9-14;常纪文.新常态下我国生态环保监管体制改革的问题与建议——国际借鉴与国内创新[J].中国环境管理,2015,7(5):15-23;王尔德.新时代生态环境管理体制改革和完善治理体系的路线图——专访中国科学院科技战略咨询研究院副院长王毅[J].中国环境管理,2017,9(6):20-22。,部分建议在2018 年国务院机构改革中得到了体现。

表1 2015—2021年部分代表性专题

3.4 通过学术召集人加强优质稿件组织

为了弥补编辑部选题策划专业能力和学术资源有限的不足,自2019 年起,《中国环境管理》探索由学者担任专题学术召集人,与编辑部一起进行专题策划和组织,取得了良好的效果。表2 列举了通过学术召集人组织的专题情况。该方式能够实现期刊与召集人的双赢,期刊借助学术召集人拓展了出版资源边界,对前沿科研选题的把握更加精准;召集人借助期刊专题的集群效应提升了其研究方向的关注度,能够对研究成果作出阶段性梳理和总结,并通过专题组织工作进一步密切了与科研合作伙伴之间的关系。

表2 由学术召集人组织的专题

3.5 通过学术平台和学术活动获得学术共同体的认可

学术期刊普遍通过同行评议制度进行稿件筛选。高质量的审稿专家意见是学术期刊质量的基本保障和期刊学术水平的重要体现。审稿人的回应速度和审稿意见的反馈质量代表了学术共同体对于学术期刊的认同度。学术期刊发展需要构建一个有黏性、负责任的审稿专家队伍,且审稿专家数量应该与期刊年度来稿数量、送审数量动态匹配。国内学术期刊缺乏与国外大型出版集团主办的学术期刊类似的专家数据库,使用的国内公司开发的投审稿信息系统①国内学术期刊一般采用的投审稿系统主要有勤云系统、玛格泰克系统以及知网的腾云采编系统。目前随着系统开发的升级发展一些公司也能提供审稿专家信息库匹配推荐服务,但收费高,国内普通中文期刊购买比例不高。是一套不含数据的编辑部稿件信息化处理系统,审稿人数据库需要编辑部从零积累。而且由于科研工作者对各类基金、项目、文章等的同行评议工作很多,每个科研工作者每年能够分配给期刊的审稿时间和精力十分有限,审稿人一般需要对所审期刊有所了解和认同且送审论文在其研究关注范围内才会接受送审。因此,通过各种途径不断推介期刊就非常重要,能够拓展潜在审稿人对期刊的认同度,了解科研工作者的研究方向,为编辑部审稿人队伍建设和精准送审工作打好基础。

为此,《中国环境管理》在编委会成立初期就着手建设审稿人队伍。一是注重利用各类学术会议、学术团体、学术平台对期刊进行宣传推广,重点发展符合期刊出版方向的中青年科研工作者成为期刊审稿人。比如,《中国环境管理》最初的一批审稿人就来自以北京理工大学能源与环境政策研究中心(期刊协办单位之一)为挂靠单位的学术团体——中国优选法统筹法与经济数学研究会能源经济与管理研究分会,而且分会也为期刊提供了参与学术共同体学术活动、深入了解学术网络的机会。二是注重作者和审稿人身份的转化。把作者群体中稳定从事科研工作、具有副高级以上职称的相关人员发展为期刊审稿人。同时,由于学术期刊作者单位、职称、邮箱等信息一般都会公开,通过关注同领域其他学术期刊的刊发文章,也可以发现适合的审稿人。

4 小结和展望

在主办单位和编委会领导下,《中国环境管理》这几年的发展可以分为2015—2018 年和2019—2021年两个阶段。在2019 年4 月首次入选了CSSCI 扩展版后,期刊的来稿数量和质量、刊文数量和质量均有较为明显的增长和提升,作者来源更加多元化。作为生态环境部主管的科技期刊,未来《中国环境管理》将继续立足国家生态文明建设事业全局,深入研究生态环境管理的重点和重大问题,践行习总书记“把论文写在祖国大地上”的号召,更好发挥期刊作为环境管理学术研究与环境管理实践发展相结合的平台和窗口作用,不断刊发高质量文章。

一是在选题内容上突出宏观研究和微观研究相结合。随着国家和全社会对生态环境问题的日益重视,生态环境相关学科也得到了进一步发展,越来越多的学科开始关注生态环境问题,为研究和解决生态环境问题提供了多元视角的解决方案,《中国环境管理》期望能够立足实践问题提供多学科的研究成果。在选题上,一方面继续关注生态环境管理制度、国家战略、规划等宏观层面的趋势变化和调整,发挥期刊作为生态环境部主管、部属科研单位主办的体制优势,做好国家政策的解读和宣传工作;另一方面,关注政府、企业、公众等不同主体的利益诉求、现实困境、生态环境保护意愿、行为模式、博弈关系等微观层面的问题,提供更多宏观视角与微观解剖相结合的研究成果。

二是在期刊功能上强化内容的二次加工与转化利

用。学术期刊的主要功能是传播学术成果,而传播形式应该随着时代发展而发展。近十年来,多媒体融合发展是整个新闻出版行业的重要变化。对于学术期刊而言,除了在手段上紧跟时代不断迭代,在纸刊外发展微信平台等新媒体形式外,还应在功能上强化期刊核心价值即优质内容的价值挖掘。《中国环境管理》在过去几年也在此方面做出过一些尝试,比如习近平总书记在2019 年9 月18 日座谈会上提出将黄河流域生态保护和高质量发展上升为国家战略,编辑部迅速响应国家重大政策号召进行约稿,在10 月份出版的第5 期上刊登了陕西师范大学方兰教授撰写的《粮食安全视角下黄河流域生态保护与高质量发展》,并联合作者撰写专报报送有关国家机关,得到了相关领导的肯定批示,帮助作者实现了文章价值的提升和再利用。政策管理类学术期刊应该更加重视期刊内容的深入挖掘,推动科研成果超越学术话语体系的影响,扩展至政治话语体系和大众话语体系[4]。

三是在期刊发展上促进内容生产到平台构建的提升。以纸刊出版为核心,深化优质内容的传播和利用,为政府、产业界、学术界提供交流和碰撞的平台。通过平台构建,优化传统学术期刊对用户的服务模式,为作者提供更多元的内容发布渠道,为读者提供互动平台和丰富的行业信息,为决策提供最新科研进展和研究建议,为科学研究服务国家决策贡献期刊人的力量。