摹声传神 拟音动情

——当代汉英拟声格哲学文化双维动因窥探

2022-01-17詹元灵

詹元灵

(中国计量大学 人文与外语学院,浙江 杭州 310018)

0 引言

人们生活在变化万千的客观世界中,彼此间的欢声笑语、动物界的凤鸣鹤唳、大自然的风雨雷电等音响形式都因强大的吸引力和感染力无时无刻不刺激着每一位普通成员的听感神经,尤其是那些能够带来听觉享受或审美意趣的声音总是让人耳目舒爽、心旷神怡。人类语言作为声音系统的核心,一旦经过编码,便具备了鲜活可感的属性和状态。各色声音虽多数不被人直接觉察,但正因其真实而客观的存在才丰富、充盈了我们的知觉系统。对人类、动物、自然界或人造物体等所发出的声音进行模仿,并在语音上与这些声响颇为接近的一类词叫作拟声词(Onomatopoeia, Onomatopoeic word或imitative word)。根据已有研究(Laing, 2014; Laing, 2019; Sasamoto et al., 2016; 李欣欣,2019:1-7),拟声词是人类在聆听、感知外界声音的过程中,将其特点归纳、概括,并进行抽象化和词汇化的产物。一个拟声词往往代表着一种或一类特定的声音,具有一定的概括性和模仿力,在书面语和口头语中的应用均较为广泛。从词源学的视角观之,“onomatopoeia”源于希腊语的“onomat”(name)和“poiein”(to make),意为“name making”,即“命名”。拟声词既是一种为各色声响赋名的造词策略,也是一类行之有效的声音修辞手法(吕煦,2011:320)。陈望道(2015:84)称拟声格为摹声格,并将其归为摹状的次类,认为“摹声格是吸收了声音的要素在语辞中的一种辞格”。可见,拟声格充溢着词汇体系,增添了描述的逼真度和写实性,给人以如临其境、如闻其声的深刻体验。以往研究多聚焦于拟声格的形式特征、语法功能、修辞效果、翻译策略、造词理据、(去)范畴化等维度,如Veldi(1994)、 Casas-Tost(2014)、 Catricalà 等(2015)和Wang(2018)等,而对其独特的认知理据和深厚的思维动因鲜有论述,遑论藉哲学根源之“同”和文化理念之“异”来全方位、多层级地阐释汉英拟声格同异合体的本质。以既有研究成果为契机和出发点,笔者对当代汉英拟声格表征予以系统梳理,拟运用作为认知语言学和认知隐喻的哲学基础——经验现实主义来揭示二者的耦合性,并借助文化模型相关理念阐发其中大放异彩的分野性。本文主要探讨以下两个研究问题:

(1)为什么说当代汉英拟声格具有同异合体的本质?其一致性和差异性的具体表现有哪些?

(2)当代汉英拟声格语言表征“同”与“异”背后的思维动因和认知理据是什么?

语言是人类认知的一部分,语言认知机制同其他认知机制建立在相同的认知原则之上,并同其他认知机制共同发生作用。人类认知能力的发展总是一个从初识可见、可触摸的物质实体逐渐扩展为识解见不到、摸不着的事物和概念的过程,即遵循由简单到复杂、由具体到抽象的进阶途径。拟声格是人们对外部声音模仿所创造的词类,故人们以熟悉的、具体的、可直接感知的概念来认识和表达更抽象、复杂的概念。自然世界中的万千声音本没有明确且固定的语义指向,唯有人类在认识世界的过程中,借助认知活动和想象思维谙晓各种习而不察的声音现象,才使外界声响成为人类活动须臾难离的重要构件。

1 汉英拟声格的共性

当代汉英拟声格的共性有三:相同的声音来源、相关的音义指向以及模糊的语义范畴。

1.1声音来源

汉英拟声词共享四大摹音子系统。Zhang(2010:97-101)提出,人声、动物声、自然声和人造物移动的声音等为拟声词的主要模仿对象。四种声音来源中首屈一指的当属人类自身发出的声音,其中包括外部动作发声和内在活动发声。人体外部动作指具有外在表现力、可被外界直接察觉的动作,声音如咀嚼(champ)、打嗝(gurk)、打鼾(snore)、打喷嚏(sneeze)、打冷战(chitter)、哽咽(moan)等,不胜枚举。上述动作的共同之处为皆由人体发声,且外界可明显感知。与外在动作相对应,人体内部发声的情况相对较少,如心脉跳动扑通、腾腾腾、突突突(beat, pant)、肚子咕咕叫(grumble,growl,coo)以及耳鸣声咚咚、呼呼、嗡嗡嗡(buzz,ring)。第二大类为动物发声体,多为宠物、鸟类、家畜等,如狗汪汪(dogs wow-wow)、猫喵喵(cats mew-mew)、鸟喳喳(birds twitter)、牛哞哞(bulls bellow)等。以上两类为自然界最常见的摹声来源,故称之为囊括较多范畴成员的拟声格子系统。自然声音指客观环境中打雷下雨、风吹草动等现象所伴随的声响,如雷声滚滚(rumbling of the thunder)、雨声嗒嗒(pattering of the rain)、风声飒飒(rustling of the wind)、枝条摇摇(flutter of the branches)等。此外,人造物体的移动同样伴随着不同的声响,如子弹嗖嗖(zip-zip of the bullet)、汽车迪迪(puff-puff of the horn)、敲门阵阵(tap-tap of the door)、炸弹嘭嘭(bang of the bomb)、瓶子碰撞(clink of bottles)、钟声滴答(tick of clocks)等。当代汉英拟声格均具备以上四种主要声音来源。

1.2音义关联

Sasamoto和Jackson(2016)指出,部分拟声词的语音具有意义指向性特征。无论汉语或英语拟声词,部分音位与其表征意义间均具有一定的关联性。笔者对部分典型语例列举如下:含有鼻音[m]的拟声词如呢喃(murmur)、哞眸(moo)、喵喵(mew)等多用于再现人或动物由鼻腔发出的声音;低元音[a]由于口腔舒张度大,故由此组合而成的拟声词可模拟动物高亢的叫声,如呱呱(croak)、嘎嘎(gaggle)、喳喳(clatter)等;含有高元音[i]的拟声词表现出模仿人类柔软之声或鸟雀婉啼之音的倾向性,如嘻嘻(giggle)、唧唧(cheep)、叽叽(chirr)等。又如,英国著名湖畔诗人Coleridge的代表作之一《古舟子吟》(TheRimeoftheAncientMariner)中记,“The fair breeze blew, the white foam flew, The furrow followed free; We were the first that ever burst into that silent sea.”诗人在短短的一节诗中巧妙地将七个含有“f”音位的单词前后相依,依次排列。虽然并非全为拟声词,但含有音位“f”的单词发音顺势能让受众联想到清风缕缕、波光粼粼的水面,语义指向性较为明显。部分拟声词音位与意义具有内在一致性。语言学家Bloomfield(1933:256)曾列举众多语音和意义呈对应关系的英语拟声词,如“bang”(用力摔门)、“crack”(噼啪破裂)、“squawk”(尖声高叫)等。此外,声音的象征功能不但体现在英语里,在其他语言中也广泛存在,显示出一种规律性。综上,汉英拟声格具有部分音位直指其背后语义的特性,在表义时人们会考虑不同音位所特有的功能,并适时地关照音位与意义间的内在调和与呼应。

1.3模糊范畴

由于拟声词的语音、语义和形态范畴的模糊性,当代汉英拟声格形成了失衡的音—形—义匹配关系。吕煦(2011)指出,某一种声音并非只有一个拟声词,而某个拟声词也并非只模仿一种声响,即一词多义、一义多词。虽然每种民族语言的音系特征、词汇形态和言说习惯等独具一格,但汉英拟声词形式多样、意义丰沛、描述形象、结构灵活等鲜明性和统一性均促成了多义性共同特征。如汉语“咕咕”同指鸟叫声和肚子发声,而英语中模仿鸟叫的声音有coo,caw,cuckoo等。“噼啪”“噼噼啪啪”多临摹鞭炮、鼓掌和扇耳光等声音,英语表示“噼啪”的拟声词有crack,crackle,pit-pat等。此外,英语异音异形同义的典型代表之一为钟声或铃声拟声词:ringing,pealing,dinging等。汉语中摹写马蹄声的拟声词多种多样,如沓沓、特特、嗒嗒等。汉英语关于猫的拟声词同样丰富多变、异彩纷呈,如喵喵、咪咪、喵咪、meow,meou,waw等。另外,模仿流水、泉眼和海浪等声响形式亦纷繁多样,如哗哗、潺潺、淙淙以及babble,murmur,plash等,难以穷举。尽管一词多义和一义多词是当代汉英拟声格之共性,但二者的细微区别是,英语拟声系统的颗粒度较小、精细度较高,使得英语拟声词的相似度大幅提升。汉英拟声词具有多能性和选择性特征,即同一拟声要素可表达多种拟声功能,可选择不同的拟声要素表达同一种声音功能(马清华,2013:61)。

2 汉英拟声格的跨语言差异性

拟声格立足于语音本质,结合人类认知体验而生成独特的语言符号系统。虽然不同语言的确存在相似甚至完全相同的拟声现象,但究其实质,拟声词并非对自然声音的镜像反映,无需对各种音响做出整齐划一的形式规定,而只需满足操同一语言的人群能对其理解、运用和传播即可。由此可见,不同民族间拟声格系统存在的差异性是历史必然,且异大于同是跨民族拟声格的显著特征。下文以音节结构、造词功能和语法功能为切入点,对当代汉英拟声格的跨语言差异性一探究竟。

2.1音节结构

构筑汉英拟声词的音节结构各有不同。当代汉英拟声格均以单音节词为造词基础,进而排列组合,形成多音节拟声格系统,但整体的音节结构表现出较大的差异性。汉语追求结构整齐、音韵和鸣,故汉语双音节拟声词居多,且多为短促相连或重复相继的声响,如滴答、咯咯、嗒嗒等。总的来说,以组构拟声词的音节数为标尺,汉语拟声格可划分为单音节(monosyllable) (嘣、噔、咚)、双音节(bisyllable) (哈哈、咚咚、嘟嘟)、三音节(trisyllable) (唧唧唧、啪啪啪、咚咚呛)。此外,四音节(quadrisyllable)虽同样为汉语拟声格的组配方式之一,但其频率远低于前三种音节结构。四音节拟声格的构词形式多种多样,常见搭配有AAAA(唧唧唧唧)、AABB(咕咕咚咚)、ABAB(咯吱咯吱)、ABCB(乒当乓当)、ABAC(哐里哐当)和ABCD(叽里咕噜)。如Wang(2018)所言,当代汉语拟声格“四音重叠变化多端”。值得补充的是,汉语拟声格除去单音节,多音节拟声词(即双音节、三音节和四音节等)在形态上体现了复制型造词规律。而英语较之汉语拟声格结构相对简单,且单音节数量占据绝对优势,此为汉英拟声格对比的一大区别性特征。结合上文,英语单音节拟声词无论是人声(grunt,whisper)、动物声(cuckoo,caw)、自然声(roar,flick)或人造物声(whirring,tinkle)等,均以单音节词为主。英语双音节和三音节拟声格较为少见,多局限于与人类活动密切相关、出现频率很高的部分表达,如水花飞溅声(splish-splash)、说话支吾声(hum and haw)、连续敲门声(tat-tat-tat)等。最后,形如“公鸡啼叫声”(cock-a-doodle-doo)等英语四音拟声词极其罕见。从英汉互译的视角,英语单音节拟声词在翻译为汉语时,译者总习惯于寻觅与之匹配的双音节表述,由此折射出汉民族对双音节词的偏爱。

2.2造词功能

造词功能指由拟声词变形并生成其他词类的能力。英语拟声词的构词能力有限,而相比之下,汉语拟声词无论在数量上抑或构词方式的多样化上都远胜于英语拟声词。汉语拟声词强大的再生功能多生成形容词或名词等词类:首先,如由单音节拟声词加“然”组成新词,如“怦然、戛然、哗然”等;第二,在叠音拟声词前加一单音节词(如名词、动词或形容词)可形成崭新的形容词,如“乐呵呵、闹哄哄、冷飕飕”等;第三种新词与前两类区别较大,是在双音拟声词后加一名词中心语,构成具有属种关系的名词短语,如“乒乓球、布谷鸟、拨浪鼓”等。而英语拟声词同其他词接搭形成的新词数目有限。以上探讨的是“拟声词+新成分”式造词法。但值得一提的是,就拟声格本身而言,汉语拟声格系统的规模不及英语。原因在于,汉语为象形表意文字,具有摹状性,其造词理据主要是人们对外在事物视觉感知的模仿;而英语为拼音文字,天然具有模拟声音的能产性优势,故英语中的拟声词相比汉语更为丰富。此外,英语拟声格还可通过构词法派生出诸多新词,如名词“clinkstone”(响岩)和“clatterer”(饶舌家)、形容词“murmuring”(嘟囔的)和“creamy”(尖叫的)等。而汉语新生的拟声词通常由创作者特定的言说目的而杜撰形成,一般难以成型并流传后世,如例(1)。因此,汉语拟声格较为固定,而英语拟声格则处于时刻嬗变中。与汉语拟声词转类相仿的是英语单个拟声词可拥有多种词性,且具备不同的语法功能。这一点将在下文展开论述。

(1)这乐器好像喇叭,细而长,可有七八尺,大约是鬼物所爱听的罢,和鬼无关的时候就不用:吹起来nhatu, nhatu, nhatututu地响,所以我们就叫它“目连瞎头”。(鲁迅《无常》)

此例中的“nhatu” “nhatu”“nhatututu”是作者模仿形似喇叭的乐器发出的声响。由于这是不知名乐器的声音,作者在此不仅临时自创了与之对应的拟声词,并将其命名为“目连瞎头”。显而易见,诸如此类自造拟声词的行为不具备影响力和普遍性,故难以长久存世。

2.3语法功能

当代汉英拟声词在具体使用中可充任不同的语法角色。汉语拟声词在充当各种句子成分,如定语、状语和补语时,其本身无须做任何变化。具体而言,在做定语时,一般采用“拟声词+的+名词”结构,如例(2);拟声词作状语时用于修饰谓语动词,其后“地”字可添加,亦可省略;拟声词做补语时表示该动作引发的结果或状态所产生的声音。Casas-Tost(2014)提出,当代汉语拟声词的副词性功能是其主要的语法特征,如例(3)—(5):

(2)隔壁牢房的铁锁响了一声,接着,传来推开铁门的哗啦啦的巨响。(罗广斌《红岩》)

(3)他嘟嘟囔囔地一直走进宿舍区。(贾平凹《雪夜静悄悄》)

(4)天空更暗了,接着来的是豆大的雨点,啪哒啪哒落在地上。(周而复《上海的早晨》)

(5) 那些绿油油的桑叶就会变成雪白的茧子,于是变成叮叮当当的洋钱,他们虽然肚子饿得咕咕叫,却也忍不住要笑。(茅盾《春蚕》)

万石建(2006)指出,当代汉语拟声格在句法功能上,“形容词或副词的特征较明显”。相比之下,英语拟声词多为名词和动词,故常在句中充当主语、谓语和宾语。究其缘由,英语拟声词的词性界定较清晰,在词典中一般都有明确的词性标记,多属名词、动词或者动词派生词(如分词和动名词)。当然,英语中不乏具有多重词性、多种功能的拟声词的用法,如“drum”一词作名词和动词的意思分别是“鼓”和“击鼓或像鼓一样的发声”,如“Thedrumsbeat all night.”和“The rain wasdrummingon the metal roof.”又如:

(6) Thetickingof the clock was the only sound that greeted him, for not a soul remained. 只有“滴答”的钟声在迎接他,因为已经空无一人。 (Thomas Hardy:TheReturnoftheNative)

(7) The crowd began tohissandboohim for his unsportsmanlike conduct, but he sat unmoved. 由于他的举止实在不算作一名真正运动员的行为,在场观众纷纷对他发出“嘘嘘”和“呸呸”的倒彩声,而他却纹丝不动。(Jack London:TheMexican)

(8)Sometimes it was apalpitation, sometimes aflutter; sometimes it was a sort ofgasporgurgle. 这声音听起来有时像扑通扑通地乱颤,有时像呼扇呼扇地拍打,有时又像呼哧呼哧地喘息或哗啦哗啦地流动。 (Thomas Hardy:Tessofthed’Urbervilles)

以上从音节结构、造词功能和语法功能三个维度剖析了当代汉英拟声格,探究了二者各自的特立独行之处。每种语言的语音形式和发声模式各不相同,每个民族针对同一声音的听觉感知和模仿习惯均有差异,故不同语言社团中的拟声格在语音形式上或略有不同或大相径庭。因此,拟声格本身是一种模仿,不可能与原来的音响一模一样,况且选词时人为和主体因素不容忽视。在从微观层面分析当代汉英拟声格的异同之后,下文将着眼于宏观,对两种拟声系统的哲学根基之共性和文化源流之个性进行尝试性的探索。

3 汉英拟声格的耦合性

西方哲学先驱亚里士多德在其《诗学》和《修辞学》中关于隐喻的论述,可谓隐喻系统研究的滥觞。它同时也确立了隐喻修辞研究的基调与范式。亚氏将隐喻视为用一词替代另一词,并表达相同意义的语言策略,两词为对比或对照关系。在亚氏看来,隐喻主要具备言语修饰功能。回眸中国历史,人们一般将隐喻(或称“暗喻”)视为比喻的一个辖项,即不含有譬喻词的比喻修辞法。以20世纪80年代为分水岭,Lakoff和Johnson(1980:3)首创的“概念隐喻观”认为,隐喻的本质是通过一事物来了解另一事物,依托一领域的经验来解释和阐发另一经验。如Lakoff(2016)和Sullivan(2018:38)所言,隐喻是概念性的,人类思维是概念性的。Lakoff(1993:202-251)指出,隐喻概念有些是普世性的,而另外一些则具有文化特异性。隐喻建构着人类的感知、行为和社会关系,不单潜存于语言中,更植根于人类的概念系统和认知领域中;不仅是语词现象,更是思维问题。隐喻之所以能融入人们的日常语言表达,是因其自始至终贯穿于人类的概念系统。作为一种思维方式,隐喻成为人类语言、思维及行动的构件,是人类赖以生存和发展的认知途径。人类生存和生活离不开隐喻,其遍布于思维、行动和司空见惯的日常语言现象中。各族语言都拥有庞大的拟声格系统,汉英语亦不例外。拟声词绝非对人类自身和客观世界声音的简单复现,而是根据固有的语音系统以及人类的主观身体体验对外部声音进行一番彻头彻尾的改造和重塑。因此,各民族的拟声表达是客观对象所发之声的固有节律与人类在感知体验基础上的主观加工相融合的结果。自然世界的客观性以及人类的体验性认知决定了不同民族拟声词体系在语音层面的相似性。同时,汉英语由于分属不同的语系,各自独立的语音系统注定拟声格表达异同共生、异大于同。

3.1 哲学根基

历史上任何一个语言学流派都与当世的哲学思想有着千丝万缕的联系,都具有助力其发展壮大的哲学根基。客观主义和主观主义一直是西方世界并行的两条哲学研究主路。客观主义一贯坚持的观点是:世界独立于人的认识和体验;人们获取知识的唯一方法是理解外部事物固有的范畴和概念;客观主义的意义观提出,词汇只具备固定的内生含义。人们唯有运用具有明确、清晰定义的范畴才能真实地谈论外部世界。任何诗性、修辞性和想象性的言语表述由于天生表意的模糊性都应极力避免。与此相对,主观主义提倡人的知觉、感官、情感活动和精神意识的决定作用,认为人们的日常活动都有赖于内在感觉和思想意识。想象式话语,尤其是修饰性表达对人们抒发特定情感至关重要。孙毅(2020)指出,客观主义忽视了“人在认识世界和改造世界过程中的主观能动性”。Lakoff和Johnson(1999:74-129)明确提出经验现实主义(experientialist realism),又名体验哲学,为人们提供了第三种选择,使其成为认知语言学和认知隐喻的哲学基础。经验现实主义否定了客观主义的绝对、无条件真理以及主观主义脱离外界框限的单纯想象式真理,同时弥补了绝对客观与纯粹主观的缺陷。经验现实主义用以解释概念理解的基本元素,如互动属性(interactional properties)、体验原型(experiential gestalts)和隐喻概念(metaphorical concepts)等都对人类问题的阐释发挥重要的作用。认知隐喻强调意义的体验性、主观性和互动性特征,认为意义一方面源自人们的身体经验,是主客观互动的产物,即与外在世界、人的生理特征和神经系统休戚相关;同时认为意义是人们在特定环境中对周遭世界的感知体验所得,由此凸显人的主体性作用。认知隐喻学者秉承体验心智观,相信语言符号的意义是身体体验和主观认知的心理现象。人类大脑在身体经验的作用下储存了大量的概念知识与结构,这些结构以意象图式或原型样本的形式组织起来,构成概念隐喻。简言之,概念隐喻以相对具体熟悉的经验来知会相对抽象、陌生的概念。

3.2 跨民族耦合性

Croft和Cruse(2004:1)提出“语言并非大脑中独立自主的认知机制”,人类的语言系统并非独立于其他认知系统。相反,人类的语言结构和运用恰恰受制于深层次的人类概念系统,由此阐发语言表象之下的认知基础、心理现实性与概念化实质。具体来说,拟声格作为汉英民族共现的语言表达手法,同样受到言语者的主观感知、身体结构以及听觉、视觉和触觉等感官系统的制约。这与上文提及的认知隐喻之体验性、主观性和主客互动性本质相契合。换言之,拟声格的意义一方面源于听者的感官体验,是以主观认知和客观声响的相互作用为基础的,即外在的声音现象与内在的神经感知并重;同时,外界声音意义的获得又依附于听者的主观体验。一旦离开听者的体验基础,声音的意义便难以言明。上述因素具有跨民族的相似性和一致性特征,故来自不同社团背景的人群对同一种声音的感知体验与语言表征具有共通之处。自然界中存在相同的事物和相似的音响,在对这些声音现象进行概念化、范畴化和认知推理的过程中,汉英拟声格必然体现出跨民族耦合性。此外,Falck和Gibbs(2012)指出,身体体验在概念隐喻的形成中饰演核心角色。与此同时,身体体验在人们以不同的隐喻理解方式来谈论抽象概念和经历时发挥潜在的约束力。Casasanto和Gijssels(2015)提出,隐喻的体验性是指人们基于认知的体验性,在感知运动的虚拟过程中形成了思维和概念。拟声格的创设虽然受到具体语言环境、语音规则和使用习惯等因素的限制,但毋庸置疑的是,人类均基于自身对外界音响的感知体验与认知判断,借助多重的身体感官知觉催生了汉英语言中色彩斑斓的拟声格体系。尤其是当代汉英拟声格与人的听觉系统直接相关,拟声格的原始性和本源性与人体的感官知觉密切相连,由此映照了人类身体经验与语言和认知间的骨肉亲缘联系。以人的听觉为概念基础的拟声词往往借助听觉和视觉的联通实现人体的具体感知,故而人的听觉和视觉在对声音的感知体验过程中相互作用。此外,当代汉英拟声格复杂、抽象、多变的语义范畴同样是以综合感官体验为基础的。简言之,汉英人群对外界声音摹仿的具身体验与主观感知便可解释汉英拟声格在语音形式、意义所指等表征上的调和性和一致性。经验现实主义一跃成为当代汉英拟声格趋同本质的哲学根基。

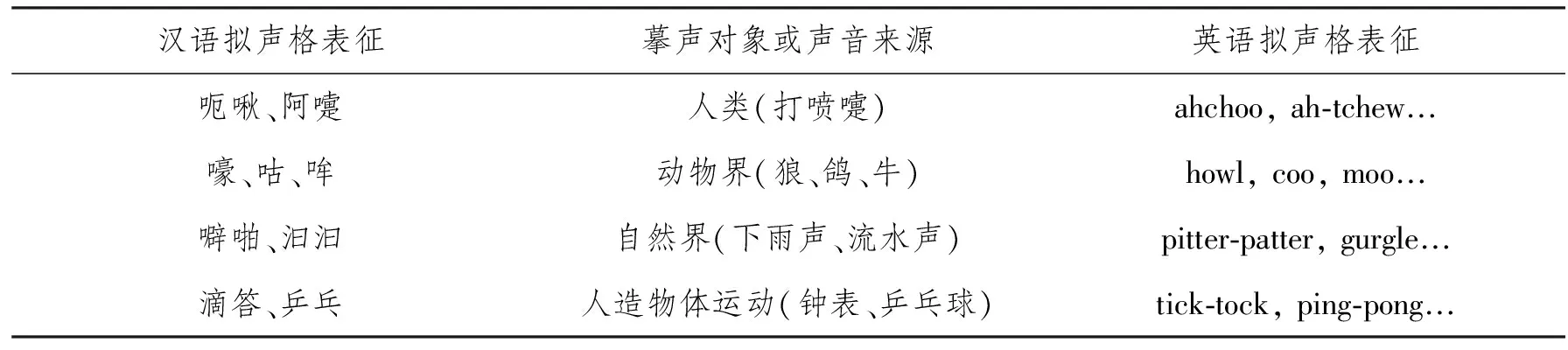

结合表1可知,“打喷嚏”等人类声音、狼、鸽、牛等动物叫声、自然界的下雨声和流水声以及钟表、乒乓球等人造物移动的拟声格表征均具有跨语言同一性。据此,语言折射人类的概念系统和认知思维。经验现实主义作为现代汉英拟声格共同的哲学根基,奠定了识解者的涉身体验和具身认知在认识自然声音过程中的基础性作用。诚然,自然声音与通过人类感觉器官所感知到的音响不完全一样,但人们基于相仿的神经知觉系统、身体构造和认知体验所形成的拟声格势必表现出跨语言的匹配性和一致性。综上,经验现实主义可较为充分且令人信服地解释当代汉英拟声格的耦合性。

表1 基于涉身体验共性的当代汉英拟声格例示

4 汉英拟声格的认知理据

隐喻是人们立足已知事物认识未知事物的认知策略和思维方式。建构隐喻概念的人类自身体验深受文化世界的制约。He(2016)明确提出,每个文化社团拥有独自的文化形式,文化上的差异几乎体现在语言的方方面面,同样也对隐喻性概念施加影响。人活跃在不同的文化场合,便赋予言语行为以各异的文化价值。一方面,当人们借助隐喻概念表达抽象思维时,便活用了具有文化性质的具身体验,因此隐喻表达必然带有一定的文化符号;另一方面,文化对具身体验和隐喻思维施加一定的约束力,在体验基础上形成的崭新概念与认知有助于人们获得新知识、解释新事物。同时,隐喻概念所包容的文化因素可投射至文化世界中,反过来影响人类对文化的理解与读释。隐喻孕育在人们对文化世界的体验之中,自身带有不可磨灭的文化烙印。Gibbs(1999:145-167)对文化模型的界定为“文化模型是不同人群共享的文化图式,可在众多领域如日常事件、机构组织、物理和心理实体中用于解释人类经历,指导行为活动”。虽然文化模型调动一系列富有想象力的机制,如隐喻、转喻和抽象图景,但并非只拥有单纯的想象。文化模型同时也可由多数实体概念和身体体验所唤醒。语言学领域的相关研究成果可用于指导文化模型的建构。另外,人类概念系统的本源是文化性,缘于主观身体作用于客观世界而形成的互动认知与文化同根同源、共生共荣。部分心理语言学和隐喻认知研究忽视了隐喻显性的文化身份以及其对形成身体体验和隐喻式思维的决定性作用。具体说来,隐喻的特定文化表征能够让人们卸载对隐喻概念的部分析解,并将其置于文化世界的大背景中。如此,人们在解决问题、做出决策和言语活动中便无须全然依赖内在心理表征。又如,人类的身体活动一旦脱离文化世界,所谓的“认知”便成为无源之水、无本之木。汉英民族虽然依据同一世界新造拟声词,但绝不会仅以身体感官的所闻所见为依凭,还被自然环境、历史背景、民族心理、言语习惯等文化异质性因素所圈囿。因此,东西方民族在不同文化模型中孕育、滋养的拟声格必然形态各异、异彩纷呈。下文以Munck和Bennardo(2019)提出的“文化模型是文化的基本单位”这一观点,以文化模型中民族历史、思维传统和文学习惯为研究视角,阐释当代汉英拟声格异大于同的深层次文化理据。

4.1民族历史

不同民族及其语言发展历史的差异影响着各自的拟声格表征体系。在语言系统上,英语属印欧语系日耳曼语支,与法语、德语等欧洲语言具有天然的地缘关系。不同民族相对开放的格局促使彼此间的文化相互影响、互通有无。在这样的民族历史背景下,国与国的频繁交流自然为本国语言带来不容小觑的影响力,故而本国语言多吸纳、借鉴外来语言元素。拟声格虽作为语言家族中独树一帜的分支,也不可避免地吸收外域鲜活的语言养分,由此撮合成单一声音与多种拟声表达的对应关系。承接上文,在语言构造方面,英语为拼音语言,语言元素自由组合与排列的施展空间较大,故语言形式纷繁多样,语音也富于变化。英国艺术家Edward Lear借拟声格描绘鹦鹉打斗的激烈场景可生动地体现英语拟声格的多样性特质:“Theyscuffledandhuffledandshuffledandpuffledandmuffledandbuffledandduffledandfluffledandguffledandbruffledandscreamedandshriekedandsquealedandsqueakedandclawedandsnappedandbit, andbumpedandthumpedanddumpedandflumpedeach other —till they were all torn into little bits.”作者精雕细刻,巧夺天工,用了21个拟声词,为读者呈现了七只小鹦鹉为争夺一个樱桃果你争我抢、互不相让的殊死大战,令每位读者如闻其声、如睹其形、如临其境。无须讳言,此处的拟声格用法若换作汉语,势必黯然失色、相形见绌。中国在历史上曾紧闭国家大门,一定程度上阻碍了与外部世界的文化交流,跨语言间的交融也困难重重。在自给自足的社会发展模式影响下,汉字形态自成一体,数量也较为固定。即使在经济、文化、教育、科技等快速发展的今天,新创的汉字也鲜有耳闻。

4.2思维传统

理性推测与知觉判断、分析逻辑与整体感知是西方民族与华夏同胞思维二分的真实写照。英美人崇尚科学真理,尊重现实理性。在形式推理和论证思维的主宰下,他们热衷于探求事物的原生面目和客观本质。西方人士倾向于用理性思维来分析事物,进而认识世界。此外,他们主张将实物或事件分割成一个个不同的部分或片段,进而对细节各个击破。如此思维倾向体现在拟声格系统中,便是英美人乐于用更加精准、真切的拟声词再现有生命体或客观事物等种种声音,极尽所能,实现最佳的模拟效果。汉英拟声格系统的典型差异之一是英语动物拟声词的丰富性。诸如鹦鹉、孔雀、云雀、画眉、老鹰等鸟类都具有专属的英语拟声词(screech,scream,warble,whistle,hoot)。相比之下,汉语鸟类拟声词多采用“鸟类”+“啼”(“叫”或“鸣”)的摹音方式。汉民族更强调身体力行和主观领悟,凭借知觉来评判客观事体。此外,东西方不同的哲学理论与背景造成了汉民族重整体而西方人重个体的特点。中国人强调群体,擅长从整体出发,着眼大局;而西方民族则强调个性,善于分析思维和演绎推理。例如,汉民族的“狗”多持看家护院或外出狩猎的身份,而西方世界狗的地位明显较高。狗被视为生活伴侣、家庭成员乃至精神托付。狗重要的社会地位在英语拟声系统中也占有一席之地。关于狗叫的英语拟声词有十余种之多,同时涉及了狗叫的方方面面,如boof(狗吠)、arf(汪汪)、bow-wow(连续叫声)、ki-yi(狗吠声)、bark(短促而响亮的狗叫声)、yirr(狗狂叫声,咆哮声)、woof(狼狗的吠声)、yelp(狗因痛苦或兴奋的嗷叫声)等。而汉语中简单的“汪”或其叠音形式可包揽上述所有表述。见微知著,英语民族重逻辑、尚理性,乐于用各式各样的拟声词还原各类真实声音。而汉文化强调整体性和系统性,化繁为简,习惯于用一个拟声词代表多种动物的发声。西方分析型思维传统与国人整体性归纳心理形成鲜明对照。

4.3文学习惯

不同民族的文学作品会选取不同的拟声词。承接上文,由于人类声音和自然声响的物质性,以及人们认识能力和发声器官的共性,使汉英拟声格的语音形式体现出部分一致性。但每位言说者在假借拟声格传情达意时,均具有较强的主观意志和较大的自我施展空间。与此同时,关于拟声格应用范围的一个不争事实是:当代汉英拟声格广泛见诸文学作品,尤其是民俗故事、儿童文学、网络小说等大众普及性文学体裁。创作者在自设的语言环境中可极大地发挥自主权,勇敢地对拟声格表征进行革新。由此,针对同一临摹对象的不同拟声格结构便应运而生。如例(9)和(10)中的不同作者对同一种自然现象——打雷展开了个性化描摹:

(9)a.轰隆隆,把个静静的黑夜,作践得乱晃,雨,就突然地来临了。(曾哲 《一年级二年级》)

b. 由于年久失修,地板弓起,踩上去格支支发响,物体摩擦扭曲时发出的声音,炸雷咯喳喳打断了他的话。(柳青 《铜墙铁壁》)

(10) Then comes ah-whack—bum!bum!bumble-umble-umbum-bum-bum-bum—and the thunder would gorumblingandgrumblingaway, and quit —and thenripcomes another flash and another sockdolager. (接着是“咚”的一声巨响——嗡!嗡!嗡隆隆,轰轰轰,哄哄哄,嗡,嗡,嗡——打雷声又“通通”“砰砰”地越响越远,接着听不见了,之后又像是崩裂的声音,紧接着闪电和雷鸣。) (Mark TwainTheAdventuresofHuckleberryFinn)

上述例句中,关于雷声的摹写已逾十种,且各具特色。例(9)a中的“轰隆隆”和(9)b中的“咯喳喳”出自不同作者之手,故二者的差异在情理之中。而相较于例(9),例(10)虽为一人所为,但每个拟声词都各显其能。三位作者基于自己特定的创作需求,采用与众不同的摹写手法,再现狂风骤雨、电闪雷鸣的自然景观。总的来说,除去国家层面的历史因素和民族层面的思维因素,个人层面的主体因素对声音模仿的多样性同样具有一定的影响力,故不同作家的表达习惯可用于揭示当代汉英拟声格的差异之处。

基于汉英民族文化背景的差异,不同的民族历史、思维传统和文学习惯等因子导致四大摹声来源的汉英拟声格表达各异(见表2)。我们探究当代汉英拟声格深藏的文化差异性,以此了解汉英民族语言所蕴藉的独有文化模式。据此,从文化层面可窥见汉英民族拟声格的分野性理据。

表2 基于文化背景异性的当代汉英拟声格例示

5 结语

当代汉英拟声格以人类耳、口、鼻、眼等多重通感渠道和联觉方式为依托,实现了对外界声响的形象感知和逼真模拟,是人们概括性的具象思维和感性认知的结果。大自然声音魅力无穷、变幻万千的本质特点使言说者既要时刻遵循拟声格的造词规律和使用习惯,又可结合具体语境临时造就、自由发挥。可见,拟声格是人类摹声拟音的绝佳武器和实力帮手。然而,在中国多数当代修辞学理念中,包括拟声格在内的一系列修辞还只是属于纯粹的言语表达性质的活动,是由抽象、一般的共同话语向具体、个性化言语转变的过程。当我们从认知语言学和认知隐喻的视角重新考察传统修辞时便不难发觉,包含拟声格在内的修辞活动堪称语言信息编码、处理和识解的动态心理与认知加工过程。本文将当代汉英拟声格置于认知语言学和认知隐喻的视阈中,运用经验现实主义哲学根基和文化模型理念的双重架构来分析汉英民族拟声格同异背后深刻的思维动因和认知理据,旨在提升拟声格的学术地位,拓宽传统修辞学辖域的新视野和发展空间。