珍稀濒危植物长白松(Pinus sylvestris var. sylvestriformis)天然种群生存压力

2022-01-17张建亮郭子良钱者东吕莹莹崔国发

张建亮,郭子良,钱者东,吕莹莹,崔国发

1 生态环境部南京环境科学研究所, 南京 210042 2 中国林业科学研究院湿地研究所, 北京 100091 3 北京林业大学, 北京 100083

长白松(Pinussylvestrisvar.sylvestriformis)是长白山地区特有种,国家一级重点保护野生植物[1]、IUCN红色名录濒危(EN)物种[2]。天然长白松种群仅分布于长白山北坡海拔630—1400 m,128°05′—128°25′E,42°06′—42°42′N的狭长范围内[3],分布区极其狭窄,除在吉林延边朝鲜族自治州二道白河镇附近较为集中形成成片纯林外,其余多散生在二道白河和三道白河的阶地上,与红松(Pinuskoraiensis)、长白落叶松(Larixolgensis)、云冷杉及一些阔叶树种形成独具特色的长白松混交林。以往长白松研究多集中在长白松起源[4]、种实性状[5]、干性特征[6]、生物量[7]、生理[8- 11]、引种造林技术[12- 14]以及气候变化响应[15]等方面,天然长白松种群生态学特征研究报道不多,尤其是天然长白松个体及其种群竞争及其生存压力方面未见相关报道。

竞争关系在自然界植物群落内部普遍存在,其对植物个体生长发育[16]、种群结构与动态[17]、群落构建[18]等方面均具有重要的影响。生态学家通过对有机体间竞争的大量研究认为,竞争是指两个或两个以上的有机体在利用同一资源时,由于所需的环境资源或能量不足的情况下而产生的相互作用,通常这种作用会对其中一有机体产生负面影响[19-21]。生态上邻体的竞争引起的对目标物种个体生长、存活和繁殖等抑制程度,产生竞争效应[22-23]。这种竞争效应即表现为目标物种个体的生存压力。群落中物种个体由于的竞争产生的生存压力受到多种因素的影响,其中包括内在因素(如个体大小、所处生长发育阶段、个体生活力)和外界因素(如所处地形、气候、相邻植株个体大小等)[24]。目前,描述珍稀濒危乔木个体及种群的生存压力模型主要有两类:依赖距离的竞争指数和不依赖距离的竞争指数[25-26]。不依赖距离的竞争指数只测量相关的密度和相对大小,对树木所在位置不做具体测量。由于珍稀濒危植株个体主要受邻近植株影响,受较远植株影响较小,故较少采用。与距离有关的竞争模型中,Hegyi单木竞争指数是测度林木个体间竞争强度较常用的指标[27-28],由于其简便易算应用较广[29- 31]。如潘磊磊等[32]利用Hegyi竞争指数研究沙地樟子松天然林南缘分布区林木的种内竞争特征;刘韶辉等[33]在湖南会同鹰嘴界国家级自然保护区内设置0.96公顷次生阔叶林样地,利用Hegyi的单木竞争指数对优势树种进行种内种间竞争分析研究。杜秀芳等[34]以浙江省杭州市临安区的乔木林为对象,基于Voronoi图的Hegyi竞争指数,在区域尺度上对临安区多种森林类型的竞争关系进行分析。张岳西[35]基于Hegyi竞争指数提出改进模型,保证了数学逻辑的一致性,增加了生态学的解释意义,并以重庆市缙云山马尾松林为例,进行了实例研究。然而,传统邻体干扰模型在空间占据力及其对光资源竞争作用方面分析不足(如未考虑竞争个体方位等因子),仍然存在进一步改进空间。

吉林长白山国家级自然保护区是天然长白松天然种群的主要分布地,本文以保护区内天然长白松种群为研究对象,通过进一步改进传统邻体干扰模型,提出了3种生存压力指数:个体生存压力指数、种群生存压力指数和群落生存压力指数。在全面调查自然保护区天然长白松种群分布的基础上,研究分析群落中不同物种对长白松的竞争作用,以阐明长白松分布的不同群落类型中长白松承受的群落生存压力,为天然长白松种群的保护以及自然保护区的管理提供科学依据。

1 材料和方法

1.1 研究地概况

长白山位于中国东北部,是欧亚大陆东岸的最高山。长白山国家级自然保护区位于长白山脉东南吉林省安图、抚松、长白三县交界处,东南部与朝鲜相毗邻。地理坐标介于127°42′55″—128°16′48″E, 41°41′49″—42°25′18″N之间。保护区垂直高差近2000m,海拔介于720—2691m。长白山地带性气候为温带湿润季风气候。冬季盛行风来自干冷的大陆,气候寒冷而干燥;夏季盛行风来自海洋,气候温暖湿润[36]。区内植物属长白山植物区系,植被垂直带谱完整,随海拔梯度呈垂直变化,植被主要由红松阔叶林、针叶林、岳桦林、草甸、高山苔原等组成,具有明显的垂直分布规律。长白松种群主要分布在海拔1400m 以下针叶林及针阔混交林带。

1.2 样地设置与调查

在实地考察保护区长白松种群分布基础上,采用典型抽样法沿海拔梯度在长白松分布植物群落中选取代表性样地,兼顾不同的种群密度设置样方47个,调查面积总计18800m2。

样方调查时,记录样方位置(经纬度)、海拔、坡度、坡向、郁闭度、枯枝落叶层厚度、苔藓厚度等生境因子。样方大小为20m×20m,将样方划分为16个5m×5m的小样方。以小样方为单位,对样方内的胸径大于4cm的乔木进行每木检尺,包括胸径、树高、冠幅、枝下高等指标。其中,树高采用CGQ- 1型测高器进行测量,每个20m×20m样方中测量4株植株作为标准木,其他植株树高根据与标准木的相对高度进行估测。冠幅采用两向测量法,即记录植株树冠垂直投影东西、南北轴的长度。同时,以每个小样方东北角为坐标原点,测定每株数目的相对坐标(x,y)。对胸径小于4cm的长白松幼苗,记录树高、基径、冠幅、树势以及轮枝数。灌木层的调查以样方的四角和中间选取5个2m×2m的小样方,记录灌木物种的盖度和高度。草本层的调查是在20m×20m样方内,随机选取10个1m×1m的小样方,记录草本物种的个体数(丛数)、盖度和高度。

1.3 物种组成

参考《中国植物志》和中国数字植物标本馆(http://www.cvh.org.cn)确定的维管束植物的科、属、种,基于样方调查数据,对长白松分布的植物群落的物种组成进行统计。通过分层计算物种的重要值确定物种在群落中的优势度,乔木重要值=(相对多度+相对显著度+相对频度)/300;灌木(或草本)重要值=(相对盖度+相对高度+相对频度)/300。

1.4 植物群落类型划分

为了突出植物群落中乔木种对群落的建群作用,基于乔木物种重要值,构建47×27(样方×乔木种)的矩阵,采用多元分析TWINSPAN(双向指示种分析方法)[37]对长白松所处群落类型进行划分。

1.5 生存压力分析

1.5.1个体生存压力指数(PIij)

个体生存压力指数反映单个个体样木承受的来自邻近某个体竞争木的生存压力,按下式计算:

1.5.2种群生存压力指数(PIt)

种群生存压力指数反映植物群落中某一竞争树种种群对长白松的生存压力大小。按下式计算:

式中,PIt为种群生存压力指数,反映竞争树种种群对长白松的造成的生存压力大小;n为长白松样木数量;m为长白松第i株样木t-树种内的竞争木数量。

1.5.3群落生存压力指数(PI)

长白松在某植物群落中生存压力指数按下式计算:

式中,PI为群落生存压力指数,即长白松在某植物群落类型中的生存压力指数;q为竞争木树种的数量。

1.6 长白松在不同群落之间生存压力差异分析

采用单向方差分析(One-Way ANOVA)中的最小显著差值法(LSD)比较6种群落中长白松生存压力大小差异,利用SPSS 18.0统计分析软件实现。

2 结果与分析

2.1 长白松分布的植物群落类型

利用TWINSPAN植物群落数量分类方法,将长白松分布的植物群落类型划分为6类:蒙古栎(Quercusmongolica)群落、臭冷杉(Abiesnephrolepis)-长白松群落、白桦(Betulaplatyphylla)群落、白桦-臭冷杉群落、红松-长白松群落、长白落叶松-鱼鳞云杉(Piceajezoensis)群落(表1)。

表1 长白松分布的植物群落类型及其特征

2.2 样木测树因子特征

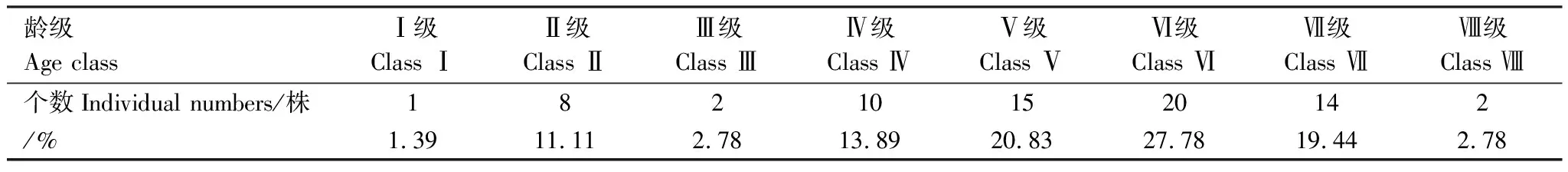

为了客观反映长白松种群生存压力大小,根据自然保护区中长白松种群的年龄结构特征[44],选取样木。自然保护区中总计调查长白松样木72株,最小胸径9.2cm,最大胸径78.8cm,平均胸径46.69cm。由于自然保护区中,Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ、Ⅶ级个体较多,相应地,在这几个龄级中选取样木个体总计59株,占样木总数的81.94%。不同龄级样木的选择基本符合长白松种群年龄结构特征。选择样木龄级分布如见表2。

表2 样木胸径分布

2.3 不同森林群落类型中长白松的生存压力

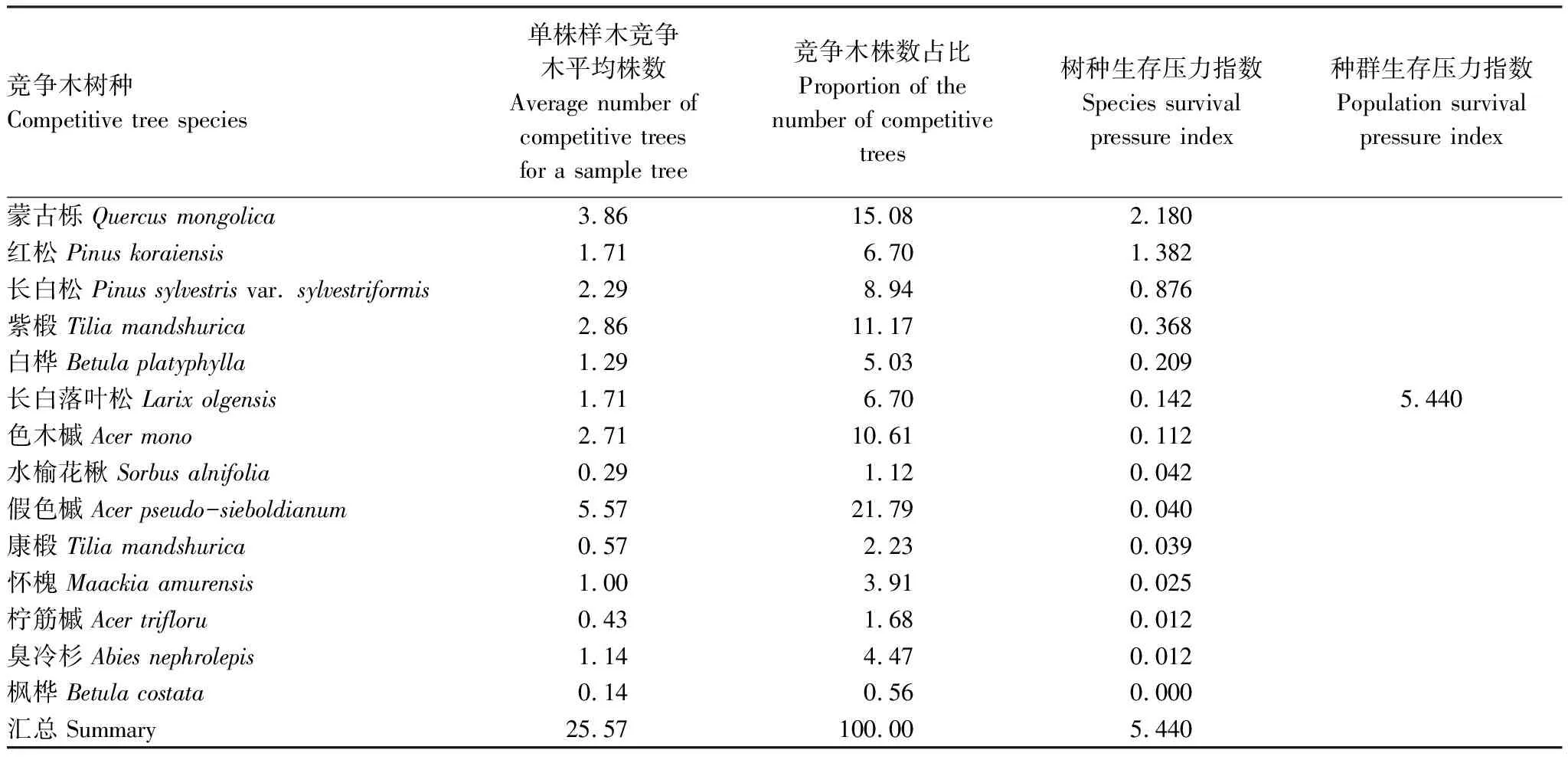

2.3.1蒙古栎群落长白松种群生存压力

分布海拔较低的蒙古栎群落中,共调查7株长白松样木,平均每株样木的竞争木的株数(即单株样木竞争木株数)约为26株(25.57株),竞争树种中,假色槭、蒙古栎、紫椴等阔叶树种株数较多,分别占竞争木总株数的21.79%、15.08%和11.17%。对长白松造成生存压力相对较大的主要是蒙古栎和红松,其树种生存压力指数分别为2.180、1.382。蒙古栎群落中长白松种群的生存压力指数为5.440(表3),相对于其它植物群落类型,长白松种群生存压力总体较弱。

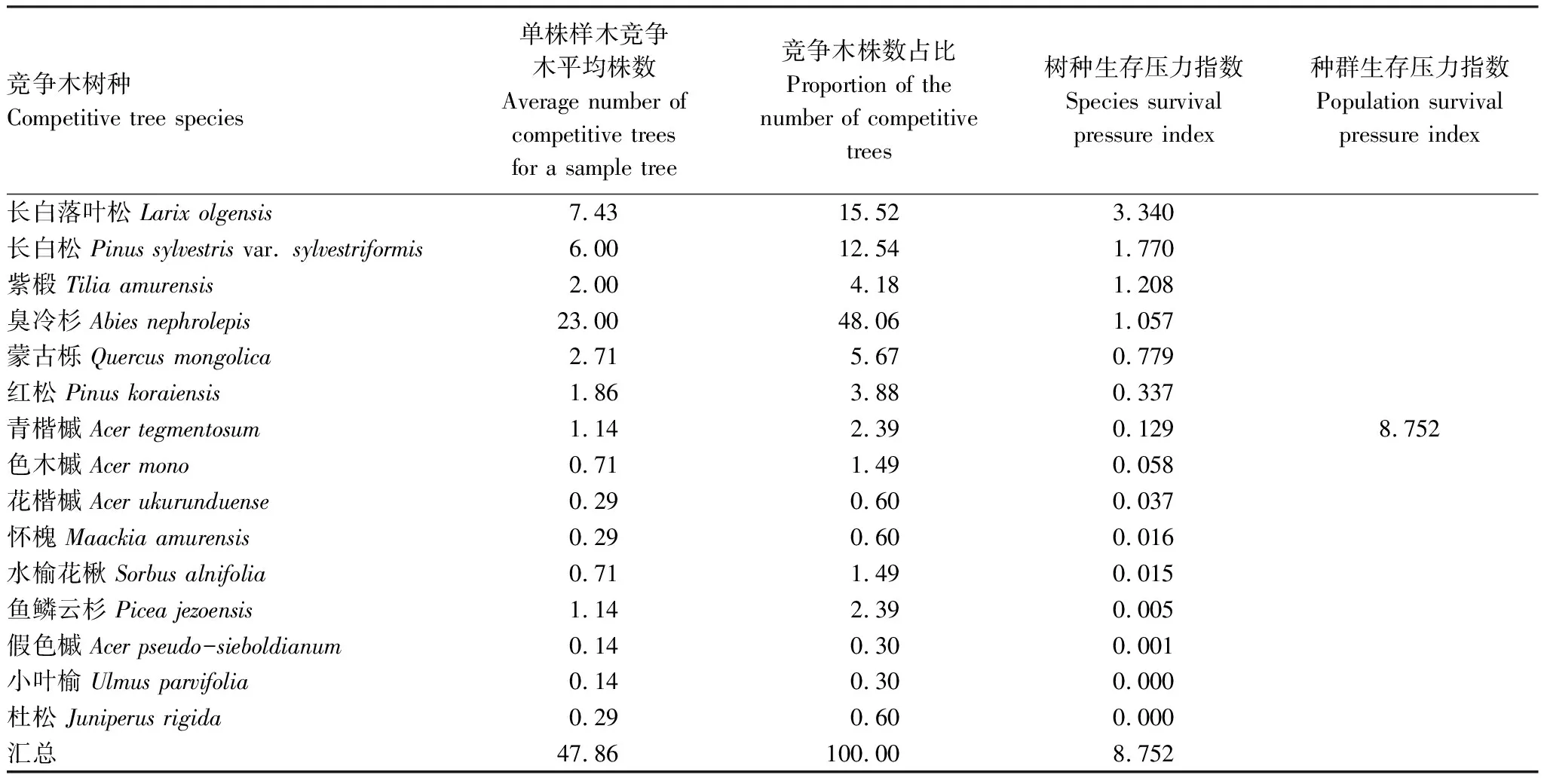

2.3.2臭冷杉-长白松群落长白松种群生存压力

臭冷杉-长白松群落内,共调查7株长白松样木,平均每株样木竞争木株数为约48株(47.86株)。其中,竞争树种中,臭冷杉个体数最多,占竞争木总数的48.06%(表4)。长白松在群落中的种群生存压力指数为8.752。对长白松种群造成生存压力较大的树种主要为长白落叶松和长白松种内个体,两者的树种生存压力指数分别为3.340、1.770,紫椴在群落中有一定竞争力。臭冷杉由于个体数较多,累计树种的生存压力指数为1.057。群落中其它树种对长白松的造成的生存压力均有限。

表3 蒙古栎群落内长白松生存压力

表4 臭冷杉-长白松群落内长白松生存压力

2.3.3白桦群落内长白松生存压力

白桦林群落中,共调查长白松样木7株,单株样木竞争木株数为56.17株。竞争树种中,白桦、红松和长白松种内个体较多。白桦树种生存压力指数最大,为6.045(表5)。长白松种内个体造成的生存压力为3.312,种内竞争强烈。群落中山杨(Populusdavidiana)和红松对长白松也造成一定生存压力,其它树种对长白松造成的生存压力有限,树种生存压力指数均较小。白桦林群落内长白松种群生存压力指数为13.262,生存压力较大。

表5 白桦群落内长白松生存压力

2.3.4白桦-臭冷杉群落内长白松生存压力

白桦-臭冷杉群落中,共调查对象木14株,单株样木竞争木株数为44.43株。其中,臭冷杉、长白松和长白落叶松个体数较多,分别占竞争木总数的24.28%、18.49%、15.59%(表6)。长白落叶松的树种生存压力指数最大,达8.548,红松、长白松、山杨和白桦的树种生存压力指数均超过2。种群生存压力指数为21.532,在长白松分布的6种群落类型中,生存压力最大。

表6 白桦-臭冷杉群落内长白松生存压力

2.3.5红松-长白松群落内长白松生存压力

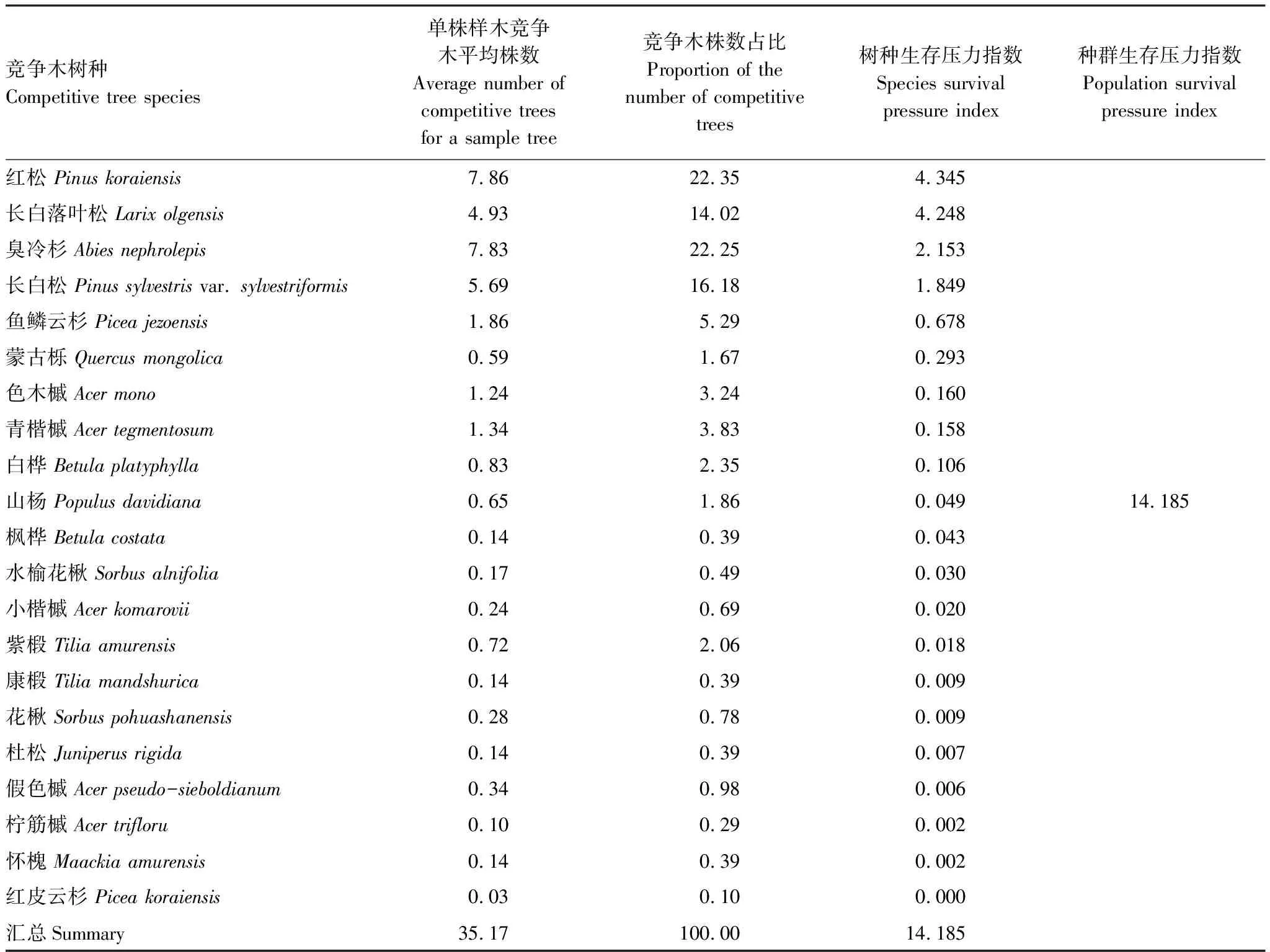

红松-长白松林在自然保护区中分布范围较广,相应地选取了较多的样木,总计26株。单株样木竞争木株数为35.17株。竞争木树种中,红松、臭冷杉、长白松和长白落叶松个体数较多,分别为7.86、7.83、5.69和4.93株(表7)。红松和长白落叶松对长白松造成的的生存压力较大,树种生存压力指数分别为4.345和4.248。长白松种内竞争也造成一定的生存压力,种内生存压力指数为1.849。红松群落内长白松种群的生存压力指数为14.185,生存压力较大。

表7 红松-长白松群落内长白松生存压力

2.3.6长白落叶松-鱼鳞云杉群落长白松种群生存压力

长白落叶松-鱼鳞云杉群落内共选取11株样木,竞争树种中长白落叶松和鱼鳞云杉占多数。种群的生存压力指数为7.780,对长白松在群落中的生存压力来自长白落叶松,其树种生存压力指数为4.532,其次为长白松的种内个体之间的竞争造成的生存压力(表8)。其它树种对长白松影响较弱。

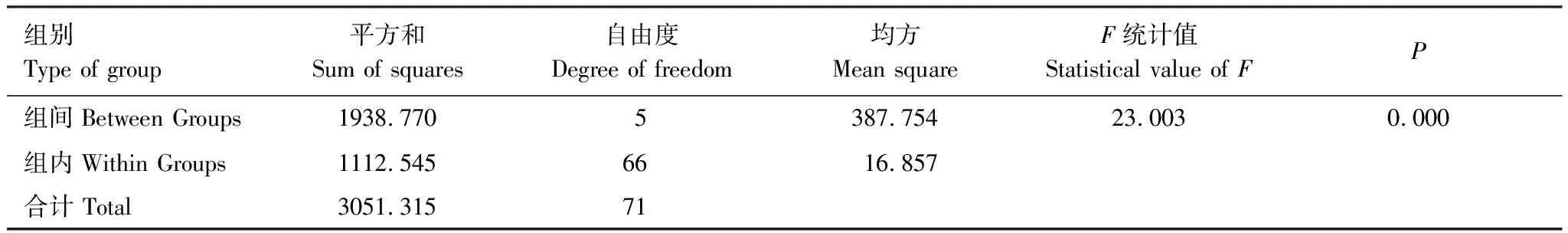

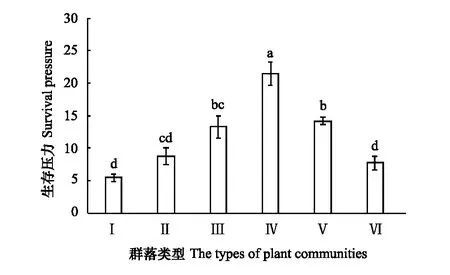

2.3.7不同群落中长白松生存压力大小差异

利用SPSS统计分析软件多重比较单向方差分析(One-Way ANOVA)比较6种群落类型中长白松生存压力大小,结果表明:6种群落类型中长白松生存压力总体上表现出明显差异(F=23.003,P<0.05,表9)。白桦-臭冷杉群落中长白松生存压力最大,群落生存压力指数达21.532,显著高于其他5种群落;红松-长白松群落中长白松生存压力(PI=14.185)与白桦群落无明显差异,但显著高于臭冷杉-长白松群落、长白落叶松-鱼鳞云杉群落和蒙古栎群落;白桦群落中长白松生存压力(PI=13.262)与臭冷杉-长白松群落无明显差异,但显著高于长白落叶松-鱼鳞云杉群落和蒙古栎群落;臭冷杉-长白松群落、长白落叶松-鱼鳞云杉群落和蒙古栎群落中长白松生存压力相对较小,分别为8.752、7.780、5.440,没有明显差异(图1)。

表8 长白落叶松-鱼鳞云杉群落内长白松生存压力

表9 多重比较单向方差分析统计表

图1 6种群落类型中长白松生存压力比较 Fig.1 Comparison of Pinus sylvestris var. Sylvestriformis survival pressure in six kinds of plant communitiesI:蒙古栎群落 Quercus mongolica community;II:臭冷杉-长白松群落 Abies nephrolepis-Pinus sylvestris var. sylvestriformis community;III:白桦群落 Betula platyphylla community;IV:白桦-臭冷杉群落 Betula platyphylla-Abies nephrolepis community;V:红松-长白松群落 Pinus koraiensis-Pinus sylvestris var. sylvestriformis community;VI:长白落叶松-鱼鳞云杉群落 Larix olgensis-Picea jezoensis community;不同小写字母表示生存压力大小的差异显著性(P<0.05)

2.3.8生存压力指数与传统邻体干扰模型的比较分析

与传统邻干扰模型相比,本文提出的生存压力指数具有如下特点:(1)增加了光竞争因子,能够反映处不同方位的竞争木对目标物种产生生存压力的差异。如从蒙古栎群落中某株长白松个体生存压力指数分析来看(表10),编号8和编号11的两株蒙古栎,个体大小(胸径、树高、冠幅等)以及与目标样木距离基本相同,传统竞争指数(选择张岳西[35]改进的竞争指数)计算结果趋于一致,竞争指数分别为5.858和5.642,但由于所处方位不同,编号8处于目标样木的北偏东方向,编号11处于目标样木的南偏西方向,由于处于不同方位对光的遮蔽作用不同,采用个体生存压力指数计算编号11的生存压力指数为3.387,而编号8的生存压力指数仅为0.021,存在明显的差异。(2)增加了冠幅和树高因子,更能反映胸径相同的不同竞争树种间生存压力的差异。如编号11的蒙古栎和编号14的紫椴,两株竞争木个体胸径以及与样木的距离基本相等,传统指数计算竞争指数趋于一致。但由于树种本身生物学属性,胸径相等的蒙古栎冠幅与树高存在差异,采用生存压力指数计算蒙古栎产生的生存压力要明显高于紫椴,即蒙古栎产生的生存压力指数为3.387,紫椴仅为1.244(表10)。

表10 蒙古栎群落中某株长白松个体生存压力指数表

3 讨论

不同群落类型中长白松承受的群落生存压力的大小,与长白松种群所处群落演替阶段及其种群年龄结构组成有关。卜军等[45]研究发现,长白松的光补偿点远高于红松、落叶松和鱼鳞云杉,饱和点高于落叶松和鱼鳞云杉,表明长白松是一种强阳性树种。天然长白松林的形成,是由于原有的森林植被受外界人为或自然灾害的强烈干扰后发生的,原有的森林植被组合由于不适应变化了的环境,被适应这一环境的长白松等强喜光性的先锋树种所取代的结果。长白松分布的白桦群落是火灾后白桦、山杨等阳性树种侵入定居与原有的长白松母树所形成的先锋群落类型,群落处于演替的前期阶段,郁闭度普遍不高,仅为0.6,群落重建的过程中,与长白松竞争的白桦等阳性树种个体数较多。Wang等[46]研究表明,树木的大小对其竞争强弱有着较大的影响,竞争强度大小与对象木胸径服从幂函数关系,随着对象木胸径的增加,其所受其他个体的生存压力逐渐减弱。张建亮等2014年[44]对长白松种群结构进行了专门研究,白桦林群落中长白松种群呈现出小龄级个体多,大龄级个体缺乏的组成格局。由于群落中长白松个体普遍较小,因此对其他树种对长白松产生的生存压力较大。

白桦-臭冷杉群落是群落演替的中前期阶段,长白松种群表现为小、中、大龄级个体同时存在,中龄级个体占优势的相对稳定的年龄结构[44]。由于竞争木数量较多,竞争树种多为群落中原有的长白落叶松和红松,个体往往较大,对长白松产生较大生存压力。同时由于群落处于中前期的演替阶段,白桦、山杨等阳性树种个体数较多,对长白松中小龄级个体竞争作用较强。红松-长白松群落属于红松阔叶林类型,群落郁闭度较大,在0.85以上,群落中长白松种群生存压力主要来自成年个体红松和长白落叶松,红松和长白落叶松个体产生的生存压力占群落生存压力的61%,长白松生存压力也相对较大。臭冷杉-长白松林为群落演替的中后期阶段,长白落叶松-鱼鳞云杉群落为隐域性植被类型,两种群落中长白松种群均表现为小中龄级个体缺乏,主要为成年个体[44],种群承受的生存压力相对较弱。蒙古栎林群落海拔较低,群落中针叶林仅为长白松,由于郁闭度高,达0.9,林下未有长白松更新,群落进一步发展将会形成以蒙古栎、紫椴、色木槭为主的阔叶林。由于群落中没有长白松个体更新,群落中长白松一般为成年个体,树高较高,冠幅较大,其他树种对群落中现有长白松产生生存压力相对较小。

种群生存压力是导致长白松成年个体死亡的主要原因。据实地调查,在白桦-臭冷杉群落和红松-长白松群落中有出现长白松个体死亡现象,如在红松-长白松群落样方调查中中记录到2株死亡个体(DBH分别为36cm和25.7cm)。2种群落中长白落叶松对长白松的生存压力极其强烈,长白落叶松树种生存压力分别达到8.548和4.248。在红松-长白松群落中红松的对长白松的生存压力也较强,树种生存压力指数达4.345。另外,这2种群落类型分布海拔有一定重叠,多集中在海拔1000m区域,群落的土壤类型为山地暗棕壤与山地棕色针叶林土的过渡带,土层较薄,结构疏松,长白松成年个体根系较浅,由于种间竞争的劣势而使得个体根系的附着力下降,加之群落中较大风速的影响而常常倒伏死亡。

长白山自然保护区采取了严防死守保护管理方式,不允许任何形式的人为干预长白松种群。然而,这种严格保护和管理并不完全有利于长白松种群的稳定发展。保护区管理工作者应根据长白松种群所处的群落生境特点、种群结构特征以及种群在群落中的生存压力大小,采取相应的抚育管理措施。针对长白松分布的6种植物群落类型,建议白桦-臭冷杉、红松-长白松群落中长白松成年个体承受生存压力大,需适度对主林层中的长白落叶松和红松进行择伐和修整,降低对长白松成年个体的竞争影响。同时考虑到这两个群落中均出现一定数量的幼苗[44],说明一定程度上种子能够顺利入土并萌发,但是幼树和小树的严重缺乏表明林内相对高郁闭的环境对幼树和小树的生长不利,可以通过择伐次林层的中的青楷、花楸、小叶榆等阔叶树来降低群落的遮蔽程度。白桦林群落中由于长白松幼龄个体较多,种群生存压力也较大,需加强对幼龄个体的抚育,可择伐主林层中的白桦及山杨等树种,降低群落郁闭度。对于臭冷杉-长白松林、长白落叶松-鱼鳞云杉林和蒙古栎林等群落,长白松个体往往占据主林层,其他树种对成年个体产生的生存压力相对较小,无需对主林层成年个体进行干扰性抚育。但考虑到这3种群落中幼苗缺乏原因,应适当降低灌木层盖度,对地表较密的草本层和覆盖较大的苔藓层进行适度的清理和扰动,促使长白松种子顺利落入土壤,促使长白松的幼苗团块状更新。

以往邻体干扰模型由于仅考虑了在一定距离范围内具有竞争效应植株(竞争木)与研究对象植株(对象木)胸径的相对大小,忽略了竞争木的其它测树因子,如高度、冠幅等。这是因为群落内植物个体之间的竞争除与胸径有关外,还与物种个体的相对高度与冠幅大小密切相关。高度与冠幅的大小,决定了植物个体对生存环境和空间资源的争夺,尤其是对光资源争夺。个体高度越高,冠幅越大对光资源的竞争力越强,空间占据力也越大,对其他物种个体的影响程度也就越大。胸径相等的不同的物种间个体的高度和冠幅大小往往存在很大差异,对目标物种的竞争效应也就不同。再者,树冠大小相同处在不同方位的植株个体对目标物种的遮蔽作用也存在明显差异。以上都是目前现有邻体干扰竞争模型无法解决的问题。因此,本文引入树高、冠幅及方位等因素,提出的一种生存压力模型,能够更客观、真实、定量反映珍稀濒危树种个体及种群在群落中的生存状况,从而为珍稀濒危树种个体及种群在群落中的生存状况分析提供一种理论模型。当然,植物竞争是一个十分复杂的过程,相邻植物个体之间不但对地上光、热资源竞争,同时也对地下水分、矿质营养进行争夺,由于天然植物群落中测度地下部分竞争作用存在一定难度,本文提出的模型仅能间接反映地下因子竞争影响,珍稀濒危植物地下部分的竞争效应尚需深入探讨。