荒漠草原-灌丛镶嵌体的植被稳态转变特征

2022-01-16王红梅郭天斗杨青莲孙忠超

于 露,王红梅,2,*,郭天斗,杨青莲,孙忠超

1. 宁夏大学农学院, 银川 750021

草原灌丛化是一种发生在全球性范围的干旱、半干旱生态系统内灌木植物生物量及密度有所上升的现象[1],在草地向灌丛地长期转变过程中C3木本植物竞争优势优于C4草本植物,造成禾本科多年生草本大量减少、草本植物受到较大干扰并最终使得灌丛间裸地形成[1- 3]。草原灌丛化一旦开始,它们对多年生禾草的扩张和更替就不再受人为活动的限制,从而进行大面积扩散并维持长期状态,造成不可逆性变化[4]。

稳态转变是指生态系统结构和功能的持续变化,而这些改变显著影响生态系统服务功能,危及生物多样性,扰乱人类生计[4-5],通常情况下稳态转变是由于内部和外部驱动因素的渐变或骤变所驱动[6],因此相关学者致力于研究制定通用方法和指标来避免和应对生态系统稳态转变的影响,其中干旱半干旱地区草原向灌丛地转变被公认为是生态系统稳态转变的典型实例[4]。因其脆弱性和广泛性,对于干旱到半干旱的草原和稀树草原在稳态转变的研究占据突出地位。多年生草原和稀树草原可以经历持续、广泛的向灌丛或林地的过渡,以草本植物覆盖度的大量骤减为主要特点[4]。目前全球范围内草地向灌丛转变的原因、影响及可逆性有所差异,但一致认为全球气候变化、放牧、火烧减少、人为干扰等因素超过草地所能承受临界阈值时,演替将草地从多年生草本覆盖率高的稳定状态向以灌木或一年生草本与灌丛共存的稳定状态推动,最后进入灌丛稳态阶段。但驱动稳态转变因素的阈值水平可能不同于将系统转换回来所需的阈值,因此这种滞后效应很难使灌丛逆转回初始草地状态[6],尤其是在大尺度下反馈所驱动的转变过程[4,7],因此全球范围内的草原灌丛化是全球气候变化下生态系统稳态转变的表现。而这一转变过程主要以土壤性质、植被构成、种子库、营养再生潜力的差异为特征[7-10]。在演替中植被与种子库变化最为明显,且两者具有如下联系:过渡前期土壤种子库与地上植被之间相似性较高,后期两者逐渐出现显著差异,并且在演替前期或干扰性较高的区域,地上植被与土壤种子库之间相似性普遍较高[11]。在全球气候变化影响下,宁夏东部荒漠草原自人为引入大量灌丛用于植被重建以来,逐渐出现深层土壤水分过度消耗、水土空间异质性增加[12],以及生态干旱及植被多样性丧失[13]。同时人工灌丛引入也导致了该地区出现大面积的草地-灌丛镶嵌体,呈现出不同程度草地和灌丛植物群落的相对稳定特征。近年来大量研究集中在自然入侵下的灌丛化现象[2,3,14-15],以及灌丛入侵后的植被和土壤变化[7-8,16-17],但对于人为灌丛引入导致的稳态转变研究极少。

基于宁夏东部荒漠草原灌丛长时间和大面积引入现状,选取典型草地-灌丛镶嵌体,利用野外调查和室内模拟培养方法,开展荒漠草地向灌丛地人为转变过程中的植被、地境演变及土壤种子库特征研究,以期了解荒漠草地-灌丛地人为稳态转变过程中植被群落动态和响应特征,为荒漠草原植被重建的恢复和可持续性提供理论和数据支持。

1 试验方法和材料

1.1 研究区概况

图1 研究区及试验采样点分布图Fig.1 The location and the distribution of sampling sites

研究区(图1)位于宁夏盐池县花马池镇四墩子村,其地理位置为(37°04′—38°10′N, 106°03′—107°04′E),海拔为1380 m左右,属于典型温带大陆性气候,年平均气温7.7℃,年平无霜期有162 d左右。年平均降水量250—350 mm,全年降水量的60%—70%所发生在7—9月份,年蒸发量2131.8 mm。本研究区草地类型为荒漠草原,以灰钙土为主要土壤类型,土壤结构松散,土壤贫瘠。

1.2 试验地概况

本试验以宁夏盐池县宁夏大学草业科学实验基地为基础,选取具有典型代表性的荒漠草原区(DG)、草地边缘(GE)、灌丛边缘(SE)、柠条锦鸡儿灌丛区(SL)为4个研究样地(图1,表1),分别在草原及草地边缘随机各设置6个5 m×5 m样区,灌丛(间距6 m,种植年限30年)及灌丛边缘分别跨越带间、带内各设置3个10 m×10 m样区为本试验固定监测样区。

表1 样地概况

1.3 研究方法

1.3.1土壤水分测定

分别在上述4个样地内(各6个样区)的样区内进行定点观测。采用时域反射仪(Time Domain Reflectometry, TDR)对土壤水分进行观测,每个样区设置2个重复,每个样地共计12个重复,测定时通过不同方向(4次)调整TDR管读取数据并及时记录,每月1—2次,观测深度为0—200 cm,每20 cm为一层,共10层,观测时间为2019年4—11月。

1.3.2野外植被调查

于2019年7月下旬—8月下旬各样地的每个样区内外随机设置3个面积为1 m×1 m的草本样方,各样地植被调查样方数18个,共计72个草本样方总数。采样时需注意要避开样地边缘30 m减少误差,以调查草本物种盖度、高度、密度、频度及地上生物量。采用收获法测定地上生物量,然后齐地面刈割所有物种,称其鲜重,带回实验室65℃烘干至恒重,计算样区植被地上生物量(灌木地生物量确定通过单位面积上的灌丛数目,选取3—5株灌丛取其八分之一生物量,并与草本单位面积生物量相加获得)。

1.3.3土壤种子库取样与萌发

采用直接萌发法来检测土壤种子库的物种构成及其数目,该实验开始于2019年3月初(因经过冬季低温过程),分别在荒漠草原、草地边缘、灌丛边缘和灌丛地上设置固定观测样区点(6个),利用10 cm×10 cm取样器在每个采样区内随机选取植丛和空斑作为2个重复样点进行分层(0—5 cm,5—10 cm)取土采样。将取回样品进行后续土壤种子库萌发工作。土壤风干后除去原样品中较大的砾石和粗根系,过0.25 mm土壤筛进行种子筛选之后将土样均匀铺设在内径15 cm、高15 cm塑料花盆(塑料花盆底部预先填充5 cm厚、无种子的蛭石)中。因考虑到部分植物在3 cm以下土层中难以破土萌发,所以铺设在蛭石上的土样厚度应控制在3 cm以内,最后在适宜温度环境(光照长度为12 h,温度20—25℃)下进行萌发试验。根据前期研究土壤水分得出研究区田间持水量为21.26%±1.89%,将22%作为基准含水量进行适时、底部浇水来保持土壤湿度。自幼苗开始萌发进行定期观察,用标签进行标记以记录萌发情况,在此期间添加40 mg/L营养液/月(5 mL营养液∶10 L水,N∶P∶K 1∶1∶1),待幼苗生长发育至形态特征比较明显时可进行后期的植物鉴定工作,拔去已鉴别的植株。连续观测5周后若无种子萌发,则认为土样中种子已完全萌发。

1.4 数据分析

采用SPSS软件中的单因素方差分析(one-way ANOVA)对不同样地土壤种子库物种萌发总密度进行统计分析,用最小显著差异法(LSD)检验进行多重比较检验,显著水平为0.05。根据各群落物种土壤种子库密度与地上植被盖度分别进行物种种子库与地上植被相关分析,均值为各样地内空斑和植丛土壤种子库密度根据植丛和空斑盖度加权后平均所得。同时采用Excel 2010、Origin Pro 8软件进行作图。

(1)土壤种子库密度统计:将10 cm×10 cm取样面积内种子萌发数量换算为1 m×1 m的种子数目,即种子库密度采用单位面积内所含有的种子数量来表示;

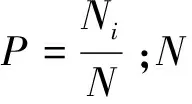

(2)采用以下公式进行物种多样性指数计算[9]:

①Sorensen相似性(similarity coefficient,SC):

式中,w为土壤种子库和地上植被共有的植物种数;a和b分别为土壤种子库和地上植被的植物种数;

②Shannon-wiener指数:

D=-∑PilnPi

③Margalef丰富度指数(Ma):

式中:S为群落中物种总数;N为观察到的物种数目(随样方大小而增减)。

④Pielou均匀度指数(H):

式中:D为多样性指数;S为群落中物种的数量。

2 结果与分析

2.1 荒漠草原向灌丛地人为转变过程土壤水分特征

2.1.1土壤水分季节动态特征

图2 荒漠草原向灌丛地人为转变下土壤水分季节变化Fig.2 Seasonal dynamics of soil moisture with the desert grassland- shrubland anthropogenic transition

荒漠草原向灌丛地人为转变中土壤水分季节动态变化如图2所示:各样地平均水分含量依次为荒漠草地(15.47%)>草地边缘(12.48%)>灌丛边缘(11.58%)>灌丛地(7.36%),荒漠草原和灌丛地间土壤水分差距最大为8.11%,各转变样地土壤水分均随着生长季呈下降趋势,但经过了雨水补充期,荒漠草地土壤水分在秋季迅速得以补偿,高达15.83%,两边缘样地秋季土壤水分补充不显著,而灌丛地则呈降低趋势,低至6.28%。

2.1.2土壤水分垂直变化特征

图3 荒漠草原向灌丛地人为转变下土壤水分垂直分布特征Fig.3 Vertical distribution of soil moisture with the desert grassland- shrubland anthropogenic transition

在荒漠草原逐渐向灌丛地人为转变过程土壤水分垂直变化特征如图3所示:各样地0—100 cm土壤水分(5.38%—14.01%)显著低于深层120—200 cm(8.97%—17.38%);土壤水分含量分布深度均有所不同:荒漠草地在200 cm处最高,40 cm最低,分别为22.24%和11.15%;草地边缘则分别在180 cm、60 cm达到最值,分别为7.56%和15.09%;灌丛边缘和灌丛地均在60 cm处达到水分最低值,分别为8.53%、3.83%;但两者水分最大值所处土层深度不同,依次为160 cm(13.96%)和200 cm(10.88%)。

2.2 荒漠草原向灌丛地人为转变过程的植物群落特征

2.2.1地上植被变化特征

野外植被调查数据表明荒漠草原向灌丛地人为转变过程中物种数量有所减少,由荒漠草原的24种递减至灌丛地的16种。多年生草本由最初15种减至7种;一年生草本种类增多。荒漠草原主要以多年生草本为主,占总物种数62.5%,一年生草本占25%;各生活型间差异显著(P<0.05);而灌丛边缘内一年生与多年生草本虽物种数相同,但总体数量以一年生草本最多;草地边缘和灌丛边缘均以多年生草本为主。

由图4所示,荒漠草地-灌丛地人为转变过程中各样地密度之间存在显著差异(P<0.05),其中荒漠草地密度最大为197.00株/m2,灌丛地最小为19.79株/m2;草本盖度由最初荒漠草原的70%降至灌丛地的12.65%;灌木盖度增至49.96%,且各样地间差异明显(P<0.05)。

通过调查发现:草本地上生物量以草地边缘最多,为0.19 kg/m2,以荒漠草地最低为0.06 kg/m2,各样地内显著差异(P<0.05);灌丛地上生物量随灌丛不断扩张呈递增趋势,最终以灌丛地最高为2.22 kg/m2,各样地间灌丛生物量差异明显(P<0.05)。地上总生物量差值最大的样地为荒漠草地和灌丛地,两者间相差2.28 kg/m2。

表2 荒漠草地-灌丛地人为转变过程中地上植被组成变化

图4 荒漠草原向灌丛地人为转变过程地上植被密度和盖度变化Fig.4 Density and coverage with the desert grassland- shrubland anthropogenic transition不同字母表示不同样地内植被密度的差异显著(P<0.05)

表3 荒漠草地向灌丛地人为转变过程下生物量变化

3.2.2地上植被物种多样性特征

图5 荒漠草地向灌丛地人为转变地上植被物种多样性特征Fig.5 Species diversity of aboveground vegetation with the desert grassland-shrubland anthropogenic transition不同字母表示物种多样性差异显著(P<0.05)

随着荒漠草原向灌丛地人为转变过程各样地物种多样性有所变化(图5):Margalef丰富度指数总体呈递减趋势,由荒漠草地的2.87减少至灌丛地的1.81;Pielou均匀度、Shannon-wiener多样性均随着灌丛引入过程呈先上升后下降的趋势,两者均以草地边缘最高,此时为0.87、2.29,分别减至0.54、1.24。而Simpson优势度则与前者相反,随灌丛密度升高而呈上升趋势,最终在灌丛地达到最大值0.45;Margalef丰富度指数在各样地内均有显著差异(P<0.05)。

3.3 荒漠草原向灌丛地人为转变过程土壤种子库变化特征

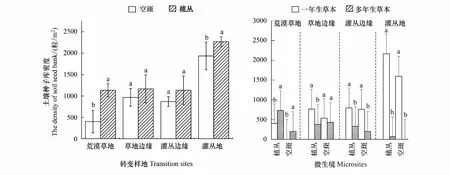

3.3.1土壤种子库植被构成

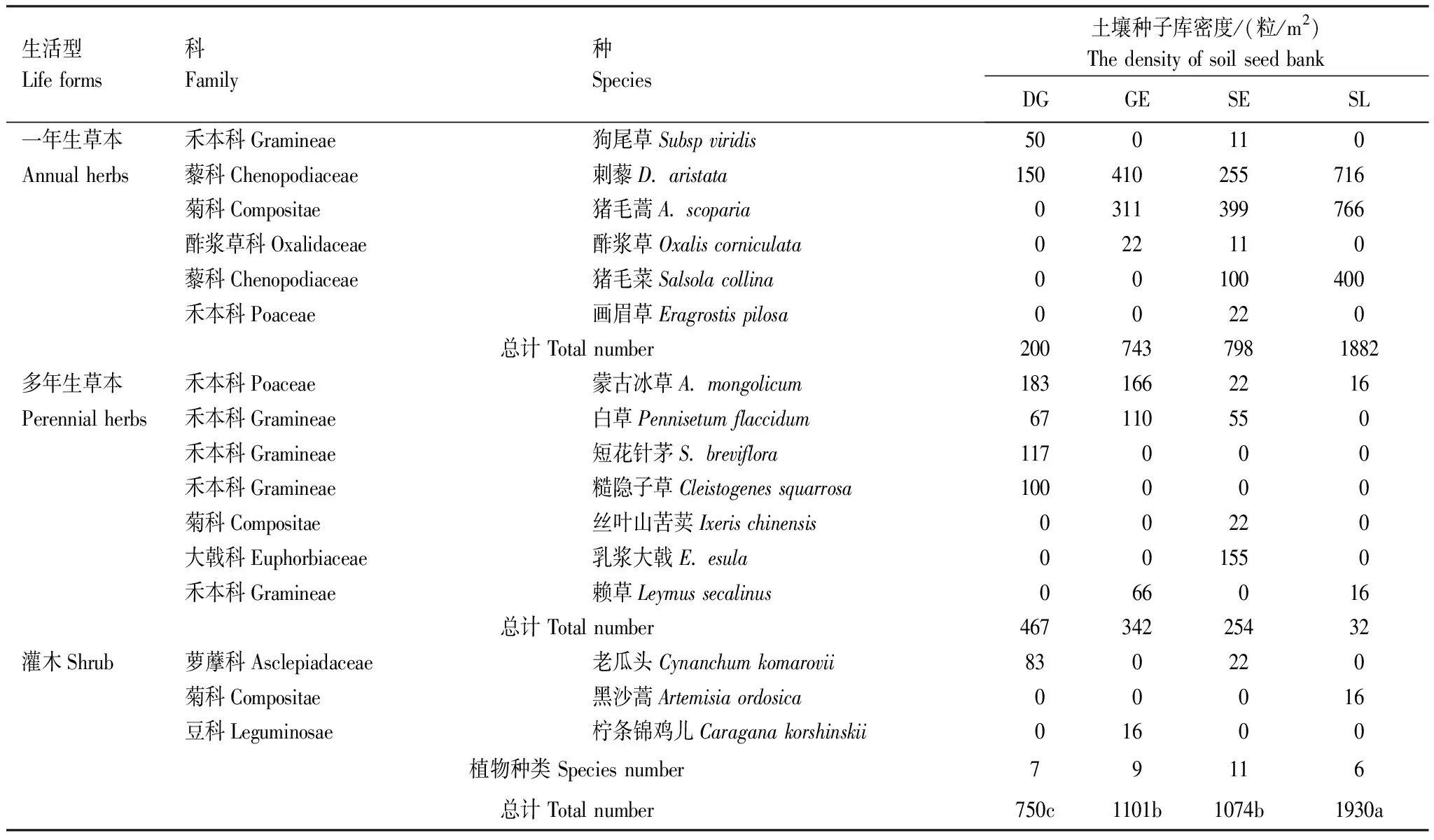

通过室内萌发法处理各样地土壤种子库,最终鉴定出植物种类16种,隶属于7科15属。各样地内萌发种类数量依次为灌丛边缘(11种)>草地边缘(9种)>荒漠草地(7种)>灌丛地(6种)。土壤种子库密度随草地-灌丛地人为转变过程逐渐增加,以灌丛地最高为1930粒/m2,样地间存在明显差异(P<0.05);萌发植物所属生活型亦有所差异,荒漠草原样地内主要以禾本科多年生草本为主,灌丛地则以一年生草本植物为主。

表4 荒漠草地向灌丛地人为转变土壤种子库物种组成及密度

3.3.2土壤种子库变化特征

图6 荒漠草地向灌丛地人为转变下土壤种子库密度变化 Fig.6 Densities of soil seed bank with the desert grassland- shrubland anthropogenic transition不同字母表示土壤种子库密度差异显著(P<0.05)

由图6可知,各样地土壤种子库多集中于0—5 cm土层中,各样地在此土层中种子库密度依次为灌丛地(1200粒/m2)>草地边缘(711粒/m2)>灌丛边缘(699粒/m2)>荒漠草地(500粒/m2),分别占各自样地种子库密度的66.66%、64.63%、65.08%、62.17%,且差异显著(P<0.05);荒漠草地和草地边缘内萌发出来的多年生草本密度最多,而随着转变不断发生,灌丛边缘、灌丛地所萌发出来的物种逐渐以一年生草本为主。

图7所示不同微环境中土壤种子库主要贮存于植丛下,以灌丛地植被下土壤种子库密度最多,为2266粒/m2,占总密度的53.96%;以荒漠草地最少,为1133粒/m2,占该样地的73.96%;各样地间植被与空斑存在显著差异(P<0.05)。同一样地内不同微环境下种子库生活型分布有所不同:荒漠草地和草地边缘内植丛和空斑均以萌发多年生草本为主;而灌丛边缘和灌丛地则以一年生草本为主。

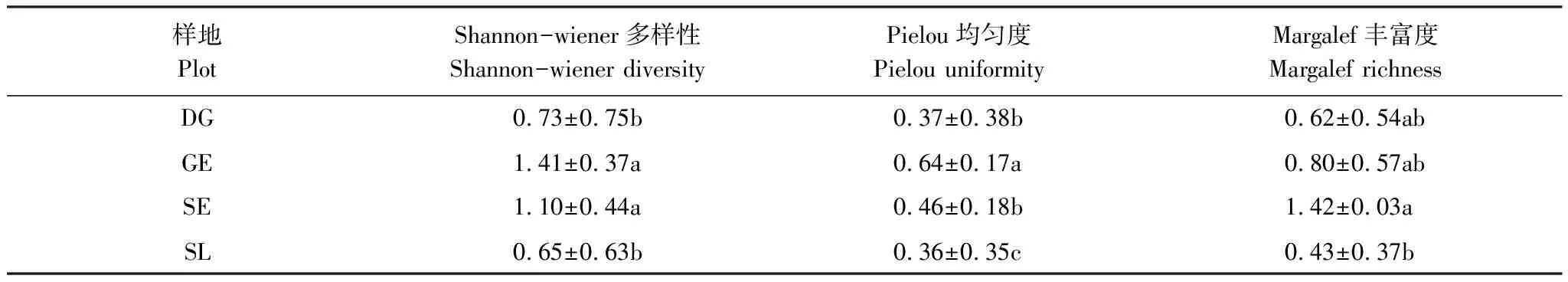

3.3.3土壤种子库物种多样性特征

各样地内土壤种子库物种多样性特征如下(表7):Shannon-wiener多样性指数、Pielou均匀度指数均以草地边缘最高,分别为1.41、0.64、0.35,与最低值之间分别相差0.76、0.28、0.16;Margalef丰富度指数则以灌丛边缘最高,为1.42,相差最小值0.99,各样地大小依次为灌丛边缘>草地边缘>荒漠草地>灌丛地。灌丛地内各指标均低于各样地,其中以Margalef丰富度差值最大,为0.99,以上3个指标均呈先升高后减低趋势,并存在显著差异(P<0.05)。

图7 荒漠草地向灌丛地人为转变下微环境下土壤种子库分布Fig.7 Distribution of soil seed bank in microsites with the desert grassland- shrubland anthropogenic transition

3.3.4地上地下植被相似性变化特征

由图8可知土壤种子库与地上植被相似性为0.14—0.35,表现为两边缘样地显著高于荒漠草地和灌丛地(P<0.05),其中两边缘样地均为0.35,荒漠草地和灌丛地分别为0.14、0.19,随人为转变过程呈现出先升高后降低趋势。

表5 荒漠草地向灌丛地人为转变下土壤种子库物种多样性特征

图8 荒漠草地向灌丛地人为转变下地上地下植被相似度变化 Fig.8 Similarity coefficient of aboveground and underground vegetation with the desert grassland-shrubland anthropogenic transition

3 讨论

3.1 荒漠草原向灌丛地人为转变过程土壤水分响应

草原灌丛化作为全球所面临的严峻生态问题之一,通过改变草地生态系统结构及功能,进而影响其生态水文等过程[1]。水分是干旱半干旱区域的主要限制因素,驱动着土壤-植被-大气连续体内这一营养物质流动循环,对植被体吸收利用土壤养分有直接作用,间接地影响了植被群落结构组成及其生理功能[18]。本研究结果中随着人为灌丛转变过程,土壤水分递减,与罗梦娇等[19]研究相近,这与草本植物根系浅、盖度相对较大、植物枯落物层厚等特点阻滞了土壤水分蒸发,且提升了部分土壤的入渗和保水能力有关,而且灌木植物主根系较深且侧根极为发达,能够充分吸收深层以及浅层(0—30 cm)土壤水分,使得草本盖度降低,裸露地面积增加,加速灌丛地土壤水分蒸发迅速[1,12]。本研究土壤水分季节特征表现为春季返潮上升期-夏季生长消耗期-秋季补充增长期,这说明季节变化下土壤水分与所处环境中季节变化表现虽有推迟但大致同步[20],与宋乃平等[21]研究结果相符合。在气候和植被共同作用下,灌丛地土壤深层水分消耗量大造成春季返潮不明显,土壤含水量低,但灌丛生长需水较强,除地表蒸发失水外,地上植被维持自身所需水分以及植物蒸腾作用等大量消耗土壤水分[20],使得降水集中期的雨水优先补充更深层次的耗水[22],因此0—200 cm土层土壤水分无明显补充上升。各样地内土壤表层0—100 cm水分变化幅度较大,深层土壤水分波动较小,其根本在于土壤表层影响因素较多,如地表风速、降水、太阳辐射、植被盖度等;且灌木根系在长期延伸过程中会与周围土壤进行相互作用,从而在土壤中形成相对互通的大孔隙,改变了土壤渗透和水力传导特性[18,22],使得灌丛地在20—60 cm土壤水分波动最大。

3.2 荒漠草原向灌丛地人为转变过程草本植物群落与土壤种子库响应

草原灌丛化与生态系统结构和功能之间联系紧密,随着灌木不断入侵扩张,影响着草地生态系统内物种多样性和结构组成[1,2,23]。植被调查发现随着荒漠草地向灌丛地人为转变,物种种类减少、灌木盖度明显增加;同时草本地上生物量也有所上升,主要以一年生草本为主,这与班嘉蔚等[24]、图雅等[25]、Zavaleta和Kettley等[26]研究结果相近。总结其原因主要有以下几点:(1)相较于禾本科植物,木本植物的寿命和营养再生能力较强,能够到达草本植物无法到达的土壤深度,且灌木能够在更长的时间内保持光合活性以及极强的遮荫能力,导致相互竞争作用下的多年生草本多样性骤减[27];(2)灌木定植率高于死亡率,除大量争夺土壤养分外,还降低了本地植物的丰富度,特别是减少了禾本科的数量,使得生物量显著下降,并显著增加了裸露区域面积,最终使得物种结构简单化[2,4,8],同时草原灌丛化形成的“沃岛效应”有利于土壤有效养分的积累,进一步促进灌木植物生长并增加其生物量。多尺度因素共同驱动构成不同覆盖程度下荒漠草地-灌丛地镶嵌体[4],本文中“草地边缘”和“灌丛边缘”,作为生态界面理论中的“过渡带”、“交错带”,这一界面中生态特征梯度与相邻斑块之间差异显著[28-29],本研究中各样地物种多样性以草地边缘、灌丛边缘最高、植物种类较丰富这一结果与彭海英[30]等人结论相近,说明草地边缘、灌丛边缘与周边环境物质交换较为频繁[31]。

土壤种子库作为植被更新过程中的主要来源,不仅调控着植被演替方向及速率,也参与着植被自然演替和恢复[32]。本研究人为转变过程中土壤种子库变化范围为750—1930粒/m2,灌丛地土壤种子库密度显著高于其他3个样地,多以一年生种子为主,且多集中在植丛下,这可能是草原灌丛化导致土壤水分与地上植被的差异[33-35],以及在灌丛引入和扩张进程中由于植株高度等因素减缓了植被附近的风速,利于种子大量堆积,从而造成了土壤种子库密度及其分布差异。结果中各样地内62.17%—66.66%种子总密度存在于0—5 cm土层,这一结论与前人研究相近[36],这主要由种子物理特征(如形状、大小等)、土壤结构及动物活动等因素所决定,大种子难以进入土壤深层,而小种子可顺利进入土壤深处,所以不同深度土层包含有特定形态的种子,种子所处的土壤位置不但影响后期萌发定植活动,而且也会影响植物群落结构组成[37]。本实验结果中地上植被与土壤种子库之间的相似性具体表现为荒漠草地-草地边缘转变过程中地上地下相似度有所升高,这代表转变进入初期阶段;在两边缘样地间差距不大,具备较高的地上与地下植被相似性,说明转变演替过程中的不稳定阶段;灌丛边缘-灌丛地过程中相似度下降,则说明转变过程进入后期[4,38],这符合Okin等和D′Odorico等的灌草竞争模型,即荒漠草地和灌丛地较两边缘样地更为稳定,向灌丛地稳态转变过程中出现了两生态系统稳定共存的现象,且这种转变难以逆转[2,7],主要是两边缘样地内草本植物与灌木的激烈竞争导致生态系统内土壤水分受到限制的同时,对于环境影响更为敏感;而荒漠草地和灌丛地能够充分利用资源,能维持群落结构稳定[30-31]。因此在灌丛引入过程中会出现荒漠草原生态系统和灌丛生态系统共存的植被群落双稳态特征。