从冠到衣:唐代墓葬礼仪空间中镇墓俑的文、武秩序

2022-01-15李甍

李 甍

在陕西和河南地区出土的初唐至盛唐时期的大、中型墓葬中,镇墓俑通常有一个较为稳定的组合,在两个镇墓兽、两个武士俑(后转化为天王俑)的后方,往往会跟随两个官员俑。镇墓俑组合一般面对墓葬入口,根据墓葬地区和形制的不同,或放在墓志后面的墓道里,或放在墓室里,它们比一般的随葬俑要高很多,有的甚至超过一米。镇墓兽和武士俑即《大唐开元记》《大唐六典》等文献中提到的“四神”,二镇墓兽名为祖明、地轴,二武士俑名为当圹、当野①,其作为明器殉葬在唐代非常流行。关于两个官员俑的定名,早期的考古报告中多将其统称为文官俑。继孙机先生的成果②发表以及背后带有“文官”和“武官”墨书的人俑出土之后,学者们基本确认戴进贤冠的为文官俑,而戴鹖冠的则为武官俑。文、武官俑的分班而立,开启了唐代墓葬礼仪空间的新气象,明确其具体的演变过程,对中国古代墓葬文化研究有着重要的意义。2017年,何娟和郝红星先生指出,最早出现的是成对的文官俑,大概在公元675年以后,其中的一个分化成武官俑。③唐墓出土文、武官俑的服饰及搭配多样,而服饰是身份的表征,从这个角度出发,对文、武官俑演变进程分期的研究,仍有推进一步的可能。本文将尝试通过对其服饰变化规律的分析,解读唐墓礼仪空间中文、武官俑身份塑造的过程,以及在此过程中传递出的各种信息。

一、唐墓出土文、武官俑的服饰搭配及其组合变化

1、文官俑的服饰搭配

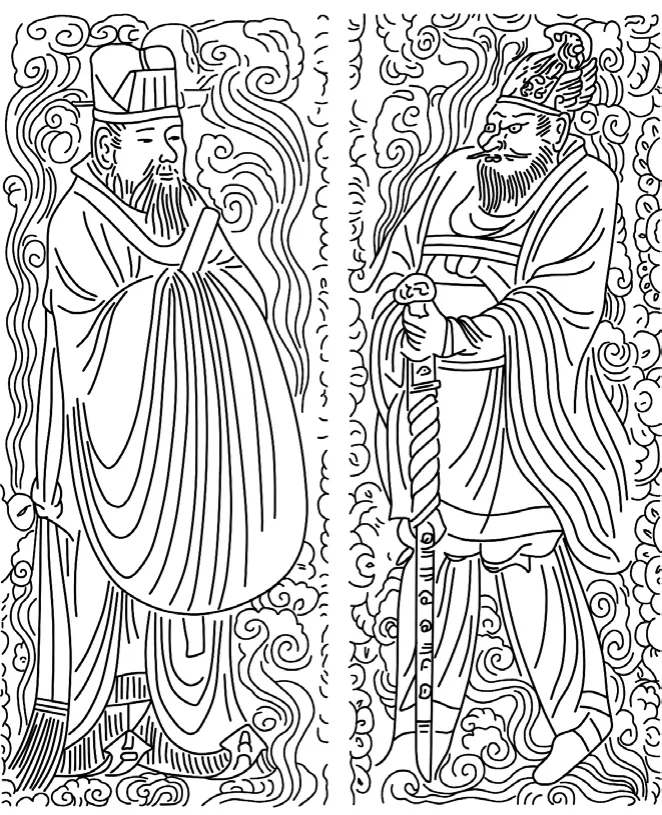

文官俑所戴头冠一致,均为进贤冠。在服装搭配上,基本采用上衣下裳制,也有下身着袴者,衣为交领右衽大袖,有些会在上衣外再加裲裆。其余服装部件或佩饰,例如蔽膝、佩和纷等,仅在少数俑上有刻画,因而不将其计入服饰搭配的分类标准。按所见文官俑的外观形象,可将其服饰搭配分为以下三种类型(图1):

图1:唐墓出土文官俑的服饰搭配类型

(1)文A型:进贤冠+大袖衣裳+裲裆+笏头履

(2)文B型:进贤冠+大袖衣裳+笏头履

(3)文C型:进贤冠+大袖衣+大口袴+靴

文A型和文B型在墓葬中较为多见,二种类型的主要区别就在于是否穿着裲裆。文C型仅见于河南偃师杨堂墓(北窑村M2)和巩义芝田M35,二墓出土的文官俑服饰造型近乎一致。杨堂墓出土陶俑颈下用朱笔写“文官”二字。

2、武官俑的服饰搭配

武官俑头戴鹖冠,身衣的搭配有两种:一是上衣下裳,衣为交领右衽大袖;二是上衣下袴,衣为交领右衽,基本为大袖衣,小袖衣仅见于李重俊墓。这两种搭配亦有是否着裲裆之分,故武官俑的服饰搭配可分为以下四种类型(图2):

图2:唐墓出土武官俑的服饰搭配类型

(1)武A型:鹖冠+大袖衣裳+裲裆+笏头履

(2)武B型:鹖冠+大袖衣裳+笏头履

(3)武C型:鹖冠+大袖衣+小口袴+裲裆+尖头靴

(4)武D型:鹖冠+大袖/小袖衣+小口袴+尖头靴

四种类型中,以武A型和武B型较为多见,除了头冠,这两种搭配与文官俑的A、B二型几乎没有区别。武C型见于康文通墓、金乡县主墓和豆卢氏墓,武D型见于李贤墓、杨家沟墓、阎识微墓和李重俊墓。

3、服饰搭配及组合变化

根据现有考古报告,找到有文、武官俑的唐代墓葬共50座,墓葬集中在陕西和河南地区,仅一座在甘肃秦安,其中纪年墓27座,无纪年墓23座。按照时间顺序,标出墓葬中出现的文、武官俑的服饰搭配类别,分列两表(表1、表2)。表1为有确切纪年之墓葬,为我们了解文、武官俑服饰搭配及其组合的变化发展提供了可靠依据;表2为无纪年墓葬,其年代是考古学者根据墓葬形制及其他出土器物等推断出的相对年代,可作为辅助参考材料。

表1:唐墓出土文、武官俑统计列表(纪年墓)

表2:唐墓出土文、武官俑统计列表(无纪年墓)

在唐代镇墓俑组合这个特定的礼仪空间中,文、武官俑应该是成对出现的,但实际墓葬在发掘清理之前,可能会受到不同程度的盗掘和损坏,部分墓葬中只出土一个官员俑,或文官或武官,单个官员俑的穿着搭配对于组合变化趋势亦有一定的参考价值,因而一并列入表格。为了更清楚地呈现变化趋势,对于不同的文、武官俑服饰搭配组合,表格中用色块作了区分。

根据表1和表2,可对唐墓中文、武官俑服饰搭配及其组合变化趋势作如下归纳:

(1)文、武官俑服饰搭配的变化

列表显示,唐墓中文官俑的A型服饰搭配出现最早,有明确纪年的墓葬是河南偃师柳凯夫妇墓,墓中出土A型文官俑两件。柳凯夫妇麒麟元年(664)奉迁合葬,柳凯和夫人裴氏先后亡于武德九年(626)和贞观廿三年(649),墓中随葬俑类可分出两套,且都具有典型的唐早期特点,说明柳凯和裴氏入葬时分别都有随葬品④,墓中的文官俑随柳凯入葬的可能性更大⑤,据此其年代最早可推至626年,至迟不晚于649年。随着时间的推移,文A型在712年之后基本消失,此后出现文A型的墓葬只有两座,纪年墓(巩义芝田M1)和无纪年墓(巩义城东新区M8)各一座。文官俑B型服饰搭配最早出现的纪年墓是屈突季札墓(691),但其逐渐增多要到700年之后,综合表1和表2来看,大约在710年之后,文B型取代文A型,占据主导地位。

武官俑的出现较文官俑要晚,按考古专家的推断,最早出现武官俑的墓葬是芝田M36,墓葬年代大约在680年前后。⑥就出现的频率而言,武A型和武B型更多一些;而在出现的前后顺序上,四种搭配类型并无明显的规律可循。

(2)组合变化

从文、武官俑服饰搭配的组合来看,其发展变化大致经历了三个阶段:

首先出现的是文A+文A组合,即A型服饰搭配文官俑的成对出现,最早的纪年墓如上所述,应为柳凯墓,最晚的是上元三年(676)丁彻墓。无纪年墓葬仅一座,为关林C7M1305,其年代近柳凯墓。此外,在表2中,也出现了文C+文C和文B+文B的组合,但前者属于个例,后者有三例,墓葬的地区和时间相近,集中在河南洛阳及周边地区,时间大约在7世纪末,比文A+文A组合出现的时间稍晚,这可能是该地区在这个较短时间段内流行的组合样式。

第二个阶段的起始时间大约在680年前后,占据主导的是文A+武A组合。文官俑的服饰搭配不变,仍为文A型,其中一个转化为戴鹖冠的武官俑。除了冠,大部分武官俑的装扮与文官俑一致,即武A型。也有个别例外,其身衣均为上衣下袴,见于康文通墓和阎识微墓。

最后一个阶段的组合规律可归纳为文B+武A/B/C/D,其特征是文官俑的A型服饰搭配为B型所取代,可与武官俑的四种搭配类型自由组合。由于文官俑身上裲裆的消失,文、武官俑的服饰形象差别更为明显。

二、文冠武服装扮下的文官角色

1、文冠武服

在第一阶段出现的是一对装扮完全一样的文官俑,其服饰搭配特殊,头戴文人之冠进贤,身穿武人之服裲裆。古人对于冠的重视众所周知,至迟从汉代开始就用冠来区分职事。《后汉书·舆服志》中记载,文官冠进贤,武官冠武弁。⑦唐代依然延续了这个传统。由于南北朝以来平巾帻的流行,以致文献上记载的进贤冠几乎不见于考古图像资料,学界常有混淆二者之说。平巾帻由平上帻转化而来,原是武弁下用以束发的帻。⑧东汉晚期至晋,平上帻后部逐渐加高,演变成平巾帻。平巾帻又被称为小冠,因而式样上就向进贤冠靠拢。⑨早期唐墓出土文官俑所戴进贤冠的形制与平巾帻确实相近,例如张士贵墓和郑仁泰墓中的文官俑,但若仔细观察,还是可看出二者的区别。平巾帻的顶部呈斜坡面,正中有裂口,固发的笄横贯其中(图3),而张士贵墓中文官俑之冠,帻体与冠耳是分离的,且帻上用竖线表示了冠梁,代表了官员的身份等级,很明显这是进贤冠的构成特征(图4)。

图3:沟口头砖厂唐墓出土戴平巾帻的俑

图4:张士贵墓出土戴进贤冠的文官俑

裲裆,无领无袖,前后两片,“其一当胸,其一当背也”⑩。裲裆可作内衣,也可外穿。南北朝时期,裲裆外穿的现象很普遍。至唐,作为制度规定下的官员服饰,两《唐书》“舆(车)服志”中只有一条相关记载:“平巾帻者,武官、卫官公事之服也。金饰,五品以上兼用玉,大口绔,乌皮鞾,白练裙、襦,起梁带。陪大仗,有裲裆、螣蛇。”⑪由此可以得出两点信息:一是裲裆属于武职人员之服,二是武职人员只有在陪大仗时才服用,裲裆属于仪卫服饰系统。继而再检索“仪卫”相关记载,结果显示,裲裆是仪仗中各类武卫之服,穿着时可以与平巾帻、武弁等冠相搭配。例如《通典·开元礼纂类二》“ 大驾卤簿”条记:“右自清游以下诸卫将军,并平巾帻,紫裲裆,大口袴,锦螣蛇金隐起,带弓箭横刀。中郎将、折冲果毅皆平巾帻,绯裲裆,大口袴,锦螣蛇银梁金隐起,横刀弓箭。佽飞、执旗人、引驾三卫,并武弁,绯裲裆,大口袴。”⑫

2、文官身份的确定

文冠武服的装扮特殊,未见于文献记载,并非唐代制度规定下的文官之服。就此,有学者提出过疑问,认为戴进贤冠、穿裲裆的陶俑不是文官俑⑬,但实际上,1993年巩义站街仓西出土的陶俑⑭,已经解答了这个疑问。该俑残高35厘米,头戴进贤冠,身穿大袖衣,外罩裲裆,其背后带有墨书“文官”二字(图5),证实了这类文冠武服陶俑的身份确实是文官。且该俑所戴进贤冠的形制近宋素墓(659~670)中文官俑之冠(图6),推测其年代应该为初唐晚期至盛唐早期,符合文A型俑盛行的时间段。

图5:巩义站街仓西出土“文官”墨书俑

图6:华阴宋素墓出土文官俑

3、情境中的角色扮演:镇守和护卫

(1)与北齐、隋墓门吏俑的关系

文冠武服文官俑的源头,应该可以追溯至北齐以来关东地区墓葬中的大门吏俑。二者之间,有着较多的相似性。这种俑初见于北齐湾漳大墓(图7),后在关东隋墓中逐步流行。⑮除了头冠,大门吏俑的服饰搭配与A型文官俑近乎一致,其头戴平巾帻,身穿大袖衣,下着大口袴或裳,外罩裲裆,脚蹬笏头履,双手拱于胸前,也有按刀者;大门吏俑也是成对出现,身形高大,例如湾漳大墓出土的大门吏俑高度达1.43米。隋墓中的大门吏俑通常放置于石门外甬道两侧的耳室或壁龛内。⑯唐墓出土文、武官俑的位置一般在墓室内,但也有放在壁龛中的,例如屈突季札墓,墓道天井东西两壁上各设一小龛,文、武官俑分置其中⑰,显示出和北齐、隋墓的承继关系。

图7:北齐湾漳大墓出土大门吏俑

唐代镇墓兽、武士俑和官员俑组成的镇墓俑组合在隋开皇十五年(595)张盛墓中已初现端倪。张盛墓中出土俑共95件,只有镇墓兽、武士俑和大门吏俑是瓷质,其他皆为陶质。镇墓兽分立于墓室口两侧,高约0.5米;武士俑两件,一件高0.73米,一件高0.64米,立于甬道两壁下。两个门吏俑,双手按刀,高0.72米,在甬道两侧的耳室内。⑱

在唐代早期墓葬镇墓俑组合中,除了戴进贤冠的文官俑之外,也有平巾帻俑,两种俑并行出现,但均不再持刀或剑,例如河南偃师县沟口头砖厂唐墓(唐高宗时期前后)⑲、崔大义墓(不晚于647)⑳等。这段时期是唐墓在承继隋墓葬俗的基础上,形成自身特色的过渡期,大约在670年之后,镇墓俑组合中的平巾帻俑不再出现。

(2)同一墓葬中的小文官俑

唐初对于镇墓文官俑形象的塑造只关注了最能表明身份的冠,而未改变身衣。这是否缘于唐人对文官服饰的错误认识?来自同一墓葬其余陶俑组合中小文官俑的服饰形象表明,事实并非如此。在一些墓葬中,除了镇墓文官俑,也出土了小文官俑。例如柳凯夫妇墓和阎识微夫妇墓各出土了六件,偃师M1305出土了两件。这些小文官俑的尺寸比镇墓文官俑小了近乎一半,除了未穿裲裆,其余装扮几乎一样(图8)。只是这些小文官俑是和其他陶俑堆放在一起的,他们充当的角色与镇墓文官俑有着本质上的区别。

图8:偃师柳凯墓出土小文官俑

角色类似于个体在社会情境中所具有的定位。㉑由于镇墓文官俑与北齐、隋墓大门吏俑的承继关系,他们在镇墓俑组合这个特殊情境下的角色扮演,是和镇墓兽、武士俑一样的,镇守、保护和守卫墓主。穿着武卫所用的裲裆,文官俑可以更好地扮演这个角色。

三、文武分班:鹖冠的出现

1、关于鹖冠

在第二阶段,出现了武官的形象。除了头戴鹖冠,其余装扮几乎与文官相同。可见,武官身份的表征仍然是先通过冠来实现的。但较为有趣的是,唐人为何会选择鹖冠作为武官俑之冠,值得关注。唐代武官常用之冠并不是鹖冠,而是武弁和平巾帻。武弁为朝参之服,平巾帻则是公事之服。㉒按《新唐书》中的记载,鹖冠仅用于仪卫场合。“唐制,天子居曰‘衙’,行曰‘驾’,皆有卫有严”。朝会之仗属于“衙”,其时,左右卫、亲、勋、翊卫,即衙内五卫皆戴鹖冠,带刀捉仗,列坐于东西廊下。㉓

鹖冠属于武弁系统,据《后汉书·舆服志》,汉代的武弁上加双鹖尾,就是鹖冠。“鹖者,勇雉也,其斗对一死乃止,故赵武灵王以表武士,秦施之焉。”㉔因而,汉代将鹖冠作为武士之冠,五官、左右虎贲、羽林、五中郎将、羽林左右监冠之。自南朝开始,鹖冠有特殊的使用场合,即用于陛列和卤簿。《宋书》载:“节骑郎,朝服,武冠。其在陛列及备卤簿,著鹖尾、绛纱縠单衣。”㉕《通典》载梁制:“武贲中郎将、羽林监,铜印环钮,墨绶,兽头鞶,腰剑。其在陛列及备卤簿,著毼尾,绛纱縠单衣。”㉖《隋书》记陈制:“陈永定元年……武贲中郎将、羽林监,铜印环钮,墨绶,朝服,武冠,兽头鞶,腰剑。其在陛牙及备卤簿,著毼尾,绛纱縠单衣。”㉗鹖冠在隋炀帝时,被废止停用。㉘至唐又恢复使用,但仅限于朝会仪仗中的“五卫”,这应该是受到了南朝以来的影响。选择鹖冠作为武官俑之冠,与墓葬礼仪空间中武官俑所处的情境相合。

2、唐代政治礼仪空间在墓葬中的投射

“文官”与“武官”分别隶属于文、武这两个群体,其名称从东汉开始普及,主要用以区分中央官职,魏晋南北朝的长期分裂使武人更多介入国家政治活动,文武群体的对立日益凸显。㉙到唐代,文武官职的区分更加完善和细致,文武混杂的散官体系在贞观十一年(638)之后重新建构,使其序阶完整,文武两班均衡。㉚随着文武之间的界限愈渐明晰,唐代官员文武分班而立的秩序也体现在各种政治礼仪空间中。在祀典、朝参等各种场合,文武官员班列均有分位,二者对称的叙述常见于文献。“皇帝谒陵,行宫距陵十里,设坐于斋室,设小次于陵所道西南,大次于寝西南。侍臣次于大次西南,陪位者次又于西南,皆东向。文官于北,武官于南,朝集使又于其南,皆相地之宜。”㉛再如《通典》载:“文武官行立班叙。通乾、观象门外叙班,武次于文。至宣政门,文由东门而入,武由西门而入,至閤门亦如之。其退朝,则并从宣政门而出。”㉜

唐墓武官俑的出现,形成了镇墓官员俑文武分班而立的新局面,这应该是受到了唐代文武分班秩序的影响,是唐代政治礼仪空间在墓葬中的投射。

四、文官身份的凸显:文、武官俑的二次分化

1、文官身份的凸显

唐墓文、武官俑服饰搭配及组合变化最后一个阶段的标志就是B型文官俑取代A型文官俑,文、武官俑出现二次分化。当文武分班的秩序在墓葬礼仪空间中的重要性得到确认后,文武界限需要进一步明晰,而文官俑穿武服的形象会混淆其职业身份的表达。因此,实现文武二次分化最重要的一个举措,就是去除A型文官俑身上的武服裲裆,使其穿着搭配更加符合制度规定,凸显其文官身份。

除此以外,另一个表现就是加强文官俑服装部件和佩饰的刻画,使其服饰更加接近文献记载中的礼服。巩义二纸厂M1出土的文官俑,着大袖衣裳,下裳前系有蔽膝,背后垂有绶带(图9)。按《旧唐书》“舆服志”,一品已下,五品以上官员陪祭、朝飨、拜表大事时所着的朝服里包括蔽膝和绶。鲜于庭诲墓出土文官俑的背后有一条长长的垂带,这个应该是唐代一品已下,五品以上官员公事、朔望朝谒、见东宫之公服配件中的纷,这些细节在早期文官俑的服饰搭配上均未见到。

图9:巩义二纸厂M1出土文官俑

2、文武分班在唐墓礼仪空间中的延续

公元750年以后,镇墓俑组合中的文、武官俑基本消失,但文武分班的秩序在唐代墓葬礼仪空间中仍有延续。一是石墓门,文、武官形象分列左右。石墓门上文、武官形象的出现和流行要晚于文、武官俑,目前看到较早的墓葬是李仁墓(710),大量出现则要到唐中宗以后,例如高力士墓(763)(图10)、唐安公主墓(784)等。二是陵墓前的石像生,其文武分班较石墓门还要更晚一些。从玄宗泰陵(762)开始,才出现文、武官石人分班的列置。与文、武官俑相比,石墓门和石像生文、武官服饰形象的界限更加明显,并对手持物件作了进一步区分,文官一般手持笏板,而武官则双手拄刀。

图10:高力士墓石墓门上的文、武官

结语

唐墓出土文、武官俑的服饰搭配及其组合变化经历了三个阶段,展现了唐代墓葬礼仪空间中文、武秩序的营造。这个营造过程是通过服饰来实现的,应用的顺序是从冠到衣,且这些服饰也符合文、武官俑在墓葬礼仪空间中所处的情境。

最先选取的是头冠这个服饰部件。早期唐墓沿用了北齐、隋墓中的大门吏俑形象,并将其移入墓室,与镇墓兽、武士俑共同组成镇墓俑组合。唐人将大门吏俑的平巾帻更换为代表文官身份的进贤冠,身衣裲裆却保持不变,塑造出文冠武服的文官俑形象。出现这种特殊的服饰形象的原因,应该与墓葬礼仪空间的安排有关。裲裆是仪仗中各类武卫之服,身着裲裆的文官俑在镇墓俑组合这种情境下的角色扮演,和镇墓兽、武士俑一样,即镇守、保护和守卫墓主。

在第二阶段,武官俑出现,取代了其中一个文官俑,文武分班的秩序得以初步确立。武官俑身份表征的标志仍然是头冠。在各种武人之冠中,唐人选取鹖冠作为武官俑之冠,这与鹖冠特殊的使用场合有关。鹖冠属于武弁系统,自南朝开始,多用于陛列和卤簿场合,唐代将其用于“五卫”朝会仪仗之服。武官俑戴鹖冠,与其所处墓葬礼仪空间中的情境相符。南北朝隋唐之际,文武群体之间的界限愈渐明晰,唐代官员文武分班而立的秩序体现在各种政治礼仪空间中。唐墓镇墓俑组合中出现文、武官俑分班而立的新局面,是唐代政治礼仪空间秩序在墓葬中的投射。

最后一个阶段,文官俑的身份得到进一步强调,墓葬礼仪空间中文、武分班的秩序更加明确。通过去除文官俑身上的裲裆,以及加强其礼服细节刻画这两种举措,文官俑的身份得以凸显,文、武官俑完成二次分化。

文、武官俑的分班而列,开启了唐代墓葬礼仪空间中的新气象,在其消失之后,文武分班列置的秩序在石墓门、陵墓石像生等其他墓葬礼仪空间中继续延续,且文武服饰形象的界限更加明显。

注释:

① 王去非:《四神、巾子、高髻》,《考古通讯》,1956年第5期,第52页。

② 孙机先生在《进贤冠与武弁大冠》一文中阐述了唐代鹖冠的形制,明确其属于武官之冠。孙机:《进贤冠与武弁大冠》,载《中国古舆服论丛(增订本)》,上海:上海古籍出版社,2013年,第175页。

③ 何娟、郝红星:《唐代文、武官俑的演变》,《大众考古》,2017年第11期,第43页。

④ 洛阳市第二文物工作队等:《河南偃师唐柳凯墓》,《文物》,1992年第12期,第33页。

⑤ 从目前出土文、武官俑的墓葬来看,墓主基本为男性,且多为皇亲或官员。据柳凯墓志,其曾任县令,先世三代居官,因而推测文官俑为柳凯墓的陪葬品。同注④,第32页。

⑥ 考古报告中指出芝田M36的相对年代在公元672至694年前后,见郑州市文物考古研究所等:《河南省巩义市芝田两座唐墓发掘简报》,《文物》,1998年第11期,第64页;郝红星先生推断芝田M36的年代约为680年,见郝红星等:《中原唐墓中的明器神煞制度》,《华夏考古》,2000年第4期,第104页。

⑦ 《后汉书·舆服下》:“进贤冠,古缁布冠也,文儒者之服也。”“武冠,一曰武弁大冠,诸武官冠之。”见[南朝宋]范晔:《后汉书》,北京:中华书局,1965年,第3666、3668页。

⑧ 《隋书·礼仪七》曰:“承武弁者,施以笄导,谓之平巾。”见[唐]魏征等:《隋书》,北京:中华书局,1973年,第267页。

⑨ 孙机:《进贤冠与武弁大冠》,载《中国古舆服论丛(增订本)》,上海:上海古籍出版社,2013年,第167页。

⑩ 王先谦:《释名疏证补》,上海:上海古籍出版社,1984 年,第 254 页。

⑪ 见《新唐书》“群臣之服”条。[宋]欧阳修等:《新唐书》,北京:中华书局,1975年,第521页。

⑫ [唐]杜佑:《通典》,长沙:岳麓书社,1995年,第1451页。

⑬ 徐斐宏:《洛阳唐初黄釉俑试探——兼论洛阳唐初墓葬文化之渊源》,《中原文物》,2019年第2期,第107页。文中提出,裲裆衫自铠甲演化而来,隋唐时期仍属于武官服制,将身着裲裆的陶俑称作“文官”或“文吏”不太合适。

⑭ 张新月:《巩义出土的唐代题字俑》,《中原文物》,2007年第2期,第85页。

⑮ 同注⑬,第107页。

⑯ 郁久闾可婆头墓(开皇十二年),墓葬系长斜坡墓道多天井的单室土洞墓。两个门吏俑,高96.7厘米,出土于墓室入口处石门外甬道内的东、西壁龛,一左一右夹持着石门。这个墓葬也出土镇墓兽和武士俑,但尺寸和其他俑差不多。陕西省考古研究院:长安高阳原隋郁久闾可婆头墓发掘简报,《文博》,2018年第4期,第20-21页。

⑰ 310国道孟津考古队:《洛阳孟津西山头唐墓发掘报告》,《华夏考古》,1993年第1期,第53页。

⑱ 考古研究所安阳发掘队:《安阳隋张盛墓发掘记》,《考古》,1959年第10期,第541页。

⑲ 偃师商城博物馆:《偃师县沟口头砖厂唐墓发掘简报》,《考古与文物》,1999年第5期,第14页。

⑳ 赵会军、郭宏涛:《河南偃师三座唐墓发掘简报》,《中原文物》,2009年第5期,第8页。

㉑ (美)Susan B.kaiser著,李宏伟译:《服装社会心理学》,北京:中国纺织出版社,2000年,第232页。

㉒《新唐书·车服》:“武弁者,武官朝参、殿庭武舞郎、堂下鼓人、鼓吹桉工之服也。”“平巾帻者,武官、卫官公事之服也。” 见[宋]欧阳修等:《新唐书》,北京:中华书局,1975年,第520-521页。

㉓《新唐书·仪卫上》:“凡朝会之仗,三卫番上,分为五仗,号衙内五卫:一曰供奉仗,以左右卫为之;二曰亲仗,以亲卫为之;三曰勋仗,以勋卫为之;四曰翊仗,以翊卫为之;皆服鹖冠、绯衫裌;五曰散手仗,以亲、勋、翊卫为之,服绯施裲裆,绣野马;皆带刀捉仗,列坐于东西廊下。” 见[宋]欧阳修等:《新唐书》,北京:中华书局,1975年,第481-482页。

㉔ [南朝宋]范晔:《后汉书》, 北京:中华书局,1965年,第3670页。

㉕ [梁]沈约:《宋书》,北京:中华书局,1974年,第514页。

㉖ [唐]杜佑:《通典》,长沙:岳麓书社,1995年,第912页。

㉗ [唐]魏征等:《隋书》,北京:中华书局,1973年,第223页。

㉘《隋书·礼仪七》:“开皇以来,……诸建华、鵔鸃、鹖冠、委貌、长冠、樊哙、却敌、巧士、术氏、却非等,前代所有,皆不采用。” 见[唐]魏征等:《隋书》,北京:中华书局,1973年,第276页。

㉙ 陈奕玲:《魏晋南北朝文武分途的基础性研究》,《唐都学刊》,2012年第1期,第63-64页。

㉚ 朱旭亮、李军:《分位与分叙:文武分途与唐前期散官体系的演进》,《西北大学学报(哲学社会科学版)》,2020年第2期,第20页。

㉛ [宋]欧阳修等:《新唐书》,北京:中华书局,1975年,第360页。

㉜ [唐]杜佑:《通典》,长沙:岳麓书社,1995年,第1050页。