数字经济、普惠金融与农村消费升级

2022-01-14商海岩孙云涵赵培坊

◎商海岩 孙云涵 赵培坊

引言

2020年我国启动了以国内循环为主体、国内国际“双循环”相互促进的新发展格局,拉动内需成为新时代社会主义建设的主题。大规模农村消费市场对国民经济的持续发展影响重大,农村消费升级是拉动内循环需求的重要部分,随着城市化进程的加快,农村消费水平与城市消费水平的对接不仅会提升我国整体消费水平,而且会逐步消除消费的“长尾”,驱动整个产业升级的规模效应。国家统计年鉴显示,2018年消费需求对收入增长的贡献率达76.2%,而农村人口占比40.42%,农村消费升级已成为创造全国消费增量的重要力量。相关文献中,孙畅(2019)指出农村居民正在摆脱温饱状态,开始重视精神生活需求和提升生活品质,对拉动需求起着重要作用。吴星等(2019)分析发现,目前农村服务消费在农村消费中的占比不断提高,消费升级的现象已经非常普遍。

农村消费升级需要金融的支持。农民收入的不确定性,时常面临流动性问题,因此,金融资源的普惠性对启动农村消费非常重要。从金融资源普惠性来说,开拓农村消费市场需要合理的普惠金融体系,以缓解金融抑制和信贷约束,促进农村消费结构转型升级。王希文(2018)认为,农村金融发展促使相关金融机构通过消费信贷和金融支持,侧面提高居民收入,支撑消费结构升级。董云飞等(2019)则运用实证模型,验证了普惠金融发展能缓解农村流动性约束,不仅促进了农村消费量的扩张,而且提升了服务消费占比,推动了农村消费升级。

数字经济带来的金融普惠,正逐渐渗透入农村的生活中,无论是生产还是消费,都更高水平地提高了农村金融资源的获得性,另外,还从以下两个方面刺激了农村消费,促进了农村消费升级。一是推动金融更“亲密”地服务。刘彤彤和吴福象(2020)的分析表明,多元化互联网金融服务推动传统金融业与数字经济加速融合,通过降低流动性约束增加农村消费。Evan Gibsonet al.(2015)指出,在发展中国家,数字金融服务(DFS)作为促进普惠金融发展的有效方式,推动了金融深化。Ananth Singavarapuet al.(2016)认为尤其在农村地区,移动互联网的发展、电子商务的普及以及技术投资的兴起,让农民更容易获得普惠金融,增加了金融服务的“亲密度”。Francis Kohet al.(2018)认为实现全面普惠金融可以分为四个阶段,即基础连通性、移动支付系统、先进或急需的数字金融服务、数字普惠经济。Anchitet al.(2018)认为,数字化是普惠金融发展的主要原因之一,互联网金融服务促进了普惠金融进程。傅秋子和黄益平(2018)实证说明数字金融发展在改善居民生产和生活的同时改变了信贷服务,增加了农村的消费性信贷需求。何广文(2011)指出,农村消费很大程度上取决于金融投入水平,金融抑制与消费信贷约束导致农村消费环境和条件落后,制约着农村消费结构升级,认为可以融入互联网建设发展金融电子化以改善消费金融服务。

表1:2011-2018年全国农村人均消费支出及增长率 单位:千元/人

表2:2011-2018年各省市农村人均消费支出增长量 单位:千元/人

二是降低了服务成本,缩小了城乡金融资源获取的差异性,有利于提高农村收入,从而提升农民生活水平。Friedlineaet al.(2019)调查发现,缺乏接入金融科技创新所需互联网的农村地区,往往是经济发展缓慢的地区,会加剧其在金融市场中的边缘化。尹应凯、侯蕤(2017)认为,数字普惠金融将传统小额贷款扩展到综合性金融服务,利用数据分析提升风险控制能力,实现低成本、广覆盖、可持续,促进地区间发展平衡。颜培丽(2018)认为我国农村缺乏多样化金融服务、信贷申请难,普惠金融通过与互联网结合提高其在农村的效用,能提高农村小额信贷,增加居民收入,缩小城乡差距。宋晓玲(2017)通过实证分析得出,数字普惠金融可以降低金融获得的门槛、实现减贫,长期实施可以降低金融服务的城乡差距,并进一步缩小收入差距。易行健、周利(2018)则提出,数字化的普惠金融主要是提高了支付便利性,使得居民更容易消费,这种效应在农村尤为显著,并提出应注意数字金融对可支配收入的影响,毕竟消费主要由可支配收入决定,便利化只能产生短期效应。

文献还证实了互联网对农村消费存在正向影响。互联网通过增强消费便捷性,优化了农村消费结构,促进了农产品和消费品的双向流通,直接或间接导致农村消费结构优化,提升了农村居民生活水平(陈玲,2019;陈林波,2019;温绍春,2019;郝承尧等,2020)。在近几年的新农村建设中,国家加大了对农村移动互联网设施等的投入,互联网经济的直接性、便利性、渗透性特征融合到农村消费的方方面面,提高了消费效率和消费品多样性,有助于农村消费转型。随着“双循环”新发展格局的提出,分析探讨农村消费升级的差异性及其与数字普惠金融的关系,具有重要的现实意义。

农村消费支出的偏离份额分析

近年来,农村居民的恩格尔系数不断下降,服务类消费占比日益提升,伴随着消费方式的转变,农村消费层次获得升级。袁清(2017)指出,随着农村居民人均收入的增长,消费趋向个性化、多元化,高层次消费呈现明显的个体差异,农村消费由基础生活用品消费为主转向服务类消费为主。为动态考察各省份农村消费支出的变动情况,以全国相应的农村消费支出增长作为参考,将各省份农村消费支出在2011-2018年的变动分解为份额分量、结构偏离分量和竞争力偏离分量,以说明各省份消费支出增长的原因,评价各省份消费支出结构优劣及其自身的竞争力水平,并找出各地区具有相对竞争优势的消费支出部类,进而确定今后增加消费支出的合理方向及消费部门的调整方向。

表3:2011-2018年各省市农村人均服务消费支出增长量 单位:千元/人

(一)模型的设定

首先假设省份i的农村消费支出在经过时间[0,t]后,其消费总量和结构均已发生变化。以2011年为基期,2018年为末期,令2011年省份i的农村消费支出规模为ci,0,2018年省份i的农村消费支出规模为ci,t。将农村消费支出分为8个部分,即食品烟酒支出、衣着支出、居住支出、生活用品及服务支出、交通通信支出、教育文化娱乐支出、医疗保健支出、其他用品及服务支出,用cij,0和cij,0(j=1,2,…,8)表示省份i的第j个农村消费支出部分在2011年与2018年的规模。并用C0和Ct表示全国农村消费支出在2011年和2018年的总规模, Cj,0和Cj,t表示全国农村消费支出在2011年及2018年第j部类的规模。

省份i农村消费支出的第j部类在[0,t]时期的增长率为:

全国农村消费支出第j部类在t时期的增长率为:

则[0,t]时间段内省份i农村消费支出第j部类支出的增加量为:

份额分量N表示2011-2018年间,省份i农村消费支出指标j根据全国在2011-2018年间总的消费支出增长率所获得的增长量;结构偏离分量P表示2011-2018年间,省份i农村消费支出指标j根据全国在2011-2018年间各消费指标增长率与总的消费支出增长率之差所获得的增长量,P值为正的省份中,有增长前景的、增长较快的服务性支出占比较大,农村消费结构优于全国平均农村消费结构,代表着省份农村消费结构对全国农村消费支出水平发展的贡献程度;竞争偏离分量D表示在2011-2018年间,省份i农村消费支出指标j根据其自身的指标增长率与全国相对应的各消费支出指标增长率之差所获得的增长量,代表着省份自身的竞争力对其消费水平发展的贡献,D值越大,代表省份各农村消费支出指标的增长势头越大,具有较强的竞争力;总偏离分量PD=P+D表示各省份总的消费支出增长优势。

(二)总体分析

如表1所示,2011-2018年,全国农村人均消费支出由4733.4元增加到9862元,增加了108.35%,其中,农村人均服务消费支出增加了179.30%,农村基本生活用品人均消费支出增加了75.37%。2011-2018年,全国农村人均服务消费支出由1502.2元增加到4195.6元,其中,农村人均交通通信支出增加了208.04%,农村人均教育、文化、娱乐支出增加了228.08%,农村人均医疗保健支出增加了128.34%,农村人均其他用品及服务支出增加了74.34%。

从全国农村消费支出结构来看,2011-2018年农村人均消费支出和人均服务消费支出均在量上提高了,其中人均服务消费支出增加比例高出基本生活用品消费人均支出增加比例103.93%,由此可知农村服务消费支出的增长幅度远大于基本生活用品消费支出的增长幅度。并且,农村人均服务消费支出的增长幅度大于全国农村人均消费支出的增长幅度,而人均基本生活用品消费支出的增长幅度低于全国人均消费支出的增长幅度。因此可知,农村消费支出增长主要依赖于服务性消费增长。

农村地区消费支出虽然不断增长,但是区域上表现出差异性。如表2、表3所示,农村人均服务性消费支出的实际增长额从最低的西藏自治区1587.4元到最高的天津市3782.4元不等。

(三)偏离-份额分析

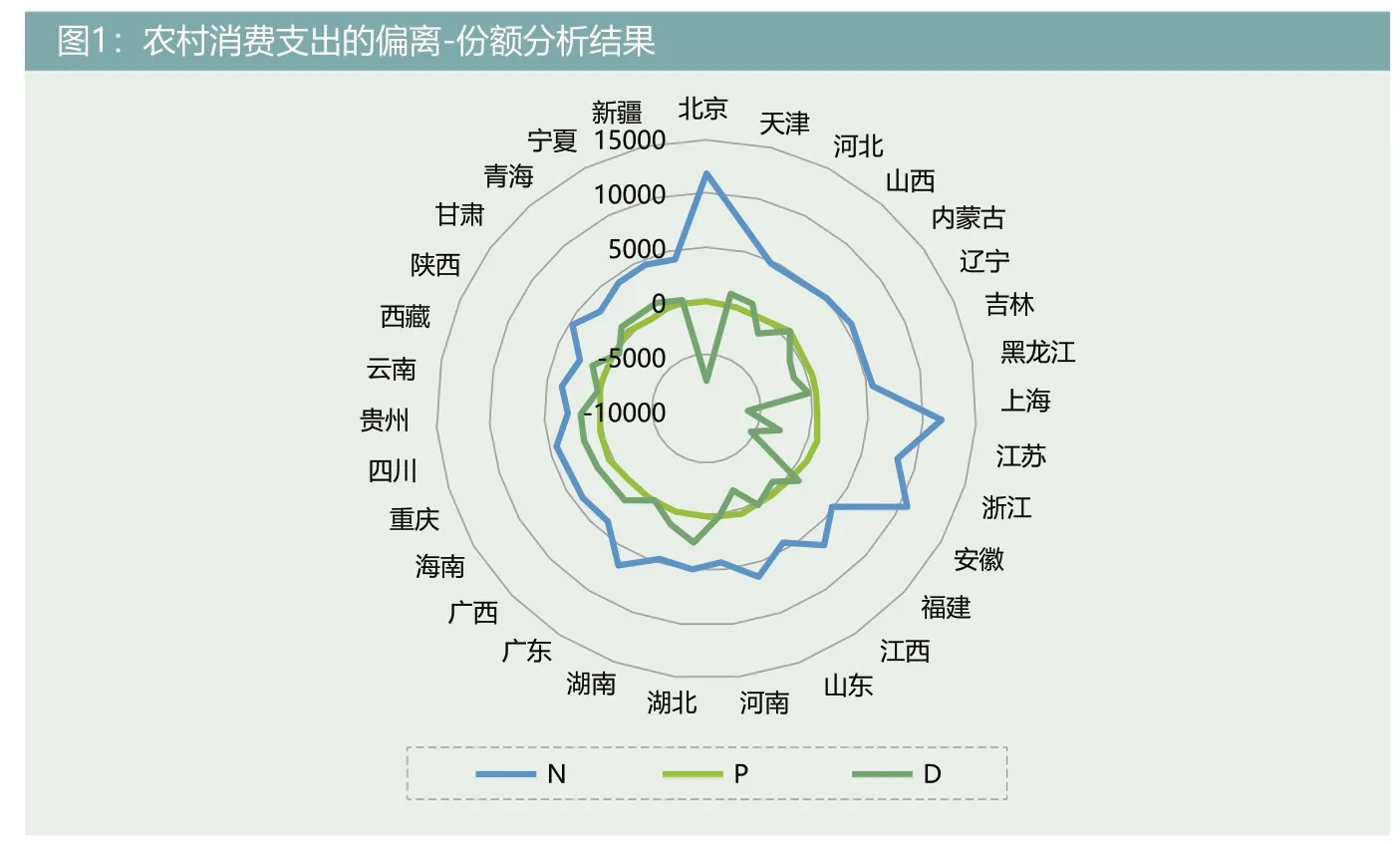

根据全国及31个省份2011-2018年的8项农村消费支出指标数据,计算获得全国各省份农村消费支出各指标的份额增长分量(Nij)、消费结构偏离分量(Pij)、竞争力偏离分量(Dij)、偏离总分量(PDij)、消费支出总增长量(Gij),其偏离分析结果见图1。

1.农村消费支出分类分析

根据全国消费支出结构偏离分量Pij和竞争偏离分量Dij的对应情况,对全国31个省市数据进行偏离-份额因素分类,将农村消费支出结构分为四类:

(1)Pij>0,Dij>0:内蒙古、甘肃、重庆。第一类属于消费支出增长中的消费结构较合理且自身竞争力较大的地区,其结构偏离分量和竞争力偏离分量均大于零,同时具有消费增长结构优势和竞争力优势。

(2)Pij>0,Dij<0:辽宁、山西、吉林、上海、黑龙江、江苏、浙江、福建、山东。第二类属于消费结构较优但自身竞争力较弱的地区,其结构偏离分量大于零,但竞争力偏离分量小于零,具有消费支出结构优势,但不具备农村消费的竞争力优势,共计9个省份。

(3)Pij<0,Dij>0:河北、天津、安徽、江西、河南、湖北、湖南、广西、海南、四川、贵州、云南、西藏、青海、宁夏、新疆。第三类属于消费结构水平较差但自身竞争力较强的地区,各消费部门总的增长势头强,具有较强的竞争能力,但此类地区消费结构水平上的落后限制了其自身的消费增长,不利于消费水平的长远发展,共计16个省份,超过所选取省份数目的半数。

(4)Pij<0,Dij<0:北京、广东、陕西。第四类属于消费结构水平和竞争力都落后于全国水平的地区,其结构偏离分量和竞争力偏离分量均为负,需要调整消费结构以提升消费增长的竞争力水平。北京与广东都属于发达省份,出现指标落后显示出这些区域的城乡差距较大。

2.各省农村消费支出指标增长总偏离(PD)分析

总消费支出方面,湖北省以2168.547(元/人)位居第一,北京以-7333.99(元/人)排最后一位;其中17个省份的消费支出总偏离分量为正,说明2011-2018年湖北省等17个省份的农村总消费支出增长速度快于全国;14个省份的消费支出总偏离分量为负,说明2011-2018年北京等14个省份的农村消费的支出增长速度落后于全国农村消费的增长速度。

3.各省农村消费支出整体偏离分量(G)分析

除居住消费支出和北京市其他用品及服务支出外,其余农村消费支出指标及总的农村消费支出指标都属于增长型指标。

4.各省农村消费支出结构偏离分量(P)分析

农村消费支出方面,江苏省以665.72(元/人)位居第一,青海以-348.72(元/人)居最后一位;其中12个省份的结构偏离分量为正,说明江苏等12个省份的区域农村消费支出结构优于全国,具有发展前景的、增长快的消费部门,即服务性消费占比较大;19个省份的结构偏离分量为负,说明青海等19个省份的区域农村消费支出结构落后于全国消费支出结构,服务性消费支出占比落后于全国平均水平。

增长快于全国农村消费支出平均速度的指标有生活用品及服务、交通通信支出、教育文化娱乐支出、医疗保健支出。而食品烟酒支出、衣着支出、居住支出、其他用品及服务支出指标的增长速度均慢于全国平均速度。因此,除其他用品及服务支出指标外,农村服务消费支出指标增长均快于全国消费支出的平均增长速度。由此可以看出,绝大多数服务性消费部门对全国农村消费的支出增长具有正向的贡献作用,其部门结构优于非服务性消费部门。

5.各省农村消费支出竞争力偏离分量(D)分析

农村消费支出方面,湖北省以2443.2(元/人)位居第一,北京市以-7247.11(元/人)位居最后一位;其中19个省份的竞争力偏离分量为正,说明湖北等19个省份的农村消费支出增长竞争力优势大于全国平均情况,消费部门总的增长势头强劲,具有很强的竞争力;12个省份的竞争力偏离分量为负,说明北京等12个省份的农村消费支出增长竞争力优势落后于全国平均情况,总的农村消费支出增长势头不足。

在对各省份2011-2018年农村消费支出的偏离-份额分析中,P>0的省份共12个,不足所选取全国省份数目的一半,因此,上述省份平均所贡献的消费结构偏离分量的优势地位对全国消费水平的拉动作用十分明显;而D>0的省份数量为19个,大于所选省份数目半数,这些省份平均所贡献的竞争力偏离分量对全国消费水平增长的拉动作用并不大。提高朝阳消费部门比例、促进高增长速率消费部门的有序优化、重视服务性消费的发展前景,将大幅促进整体农村消费水平和消费层级的提高,有利于省份消费支出的长远发展。因此,农村地区消费结构的优化,即服务性消费占比的提高对农村消费支出的发展影响巨大。

研究方法及数据来源

(一)工具变量法

考虑到西藏数据的可获得性,以及影响农村服务消费升级的各方面因素后,选取2011-2018年30个省份的面板数据,采用2SLS工具变量模型实证分析数字普惠金融对农村消费升级的影响。

工具变量法是当OLS估计值的不一致性归因于与扰动项相关的解释变量时经常使用的计量方法。2SLS工具变量模型通过两个回归完成:第一阶段回归是内生解释变量对工具变量回归,得到拟合值;第二阶段回归是被解释变量对第一阶段回归所得拟合值进行回归。本文同时也通过比较LIML工具变量模型和GMM模型进一步确定回归结果。

(二)数据来源

选取由北京大学数字金融研究中心和蚂蚁金服集团组成的联合课题组编制的北京大学数字普惠金融指数(2011-2018年省级数据)作为核心解释变量,这套指数还包括了数字金融覆盖广度、数字金融使用深度以及普惠金融数字化程度,其中,使用深度指数中还包含支付、信贷、保险、信用、投资、货币基金等业务分类指数。其他所使用数据来自《中国统计年鉴》及《中国农村统计年鉴》。

(三)面板数据描述

1.被解释变量

农村居民服务型消费占比(yit)。本文采用闫海鹰(2020)服务消费计算方法,选取农村居民四项服务消费(交通通信支出、教育文化娱乐支出、医疗保健支出、其他用品及服务支出)在农村居民八大类消费中所占比例,以衡量农村消费升级情况和消费结构优化变动。

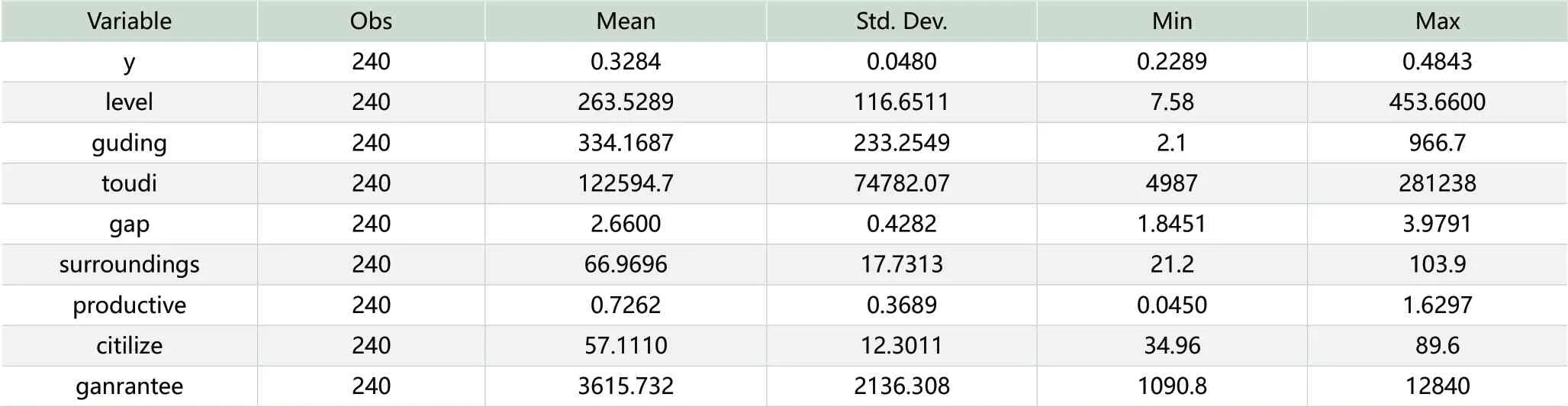

表4:描述性统计

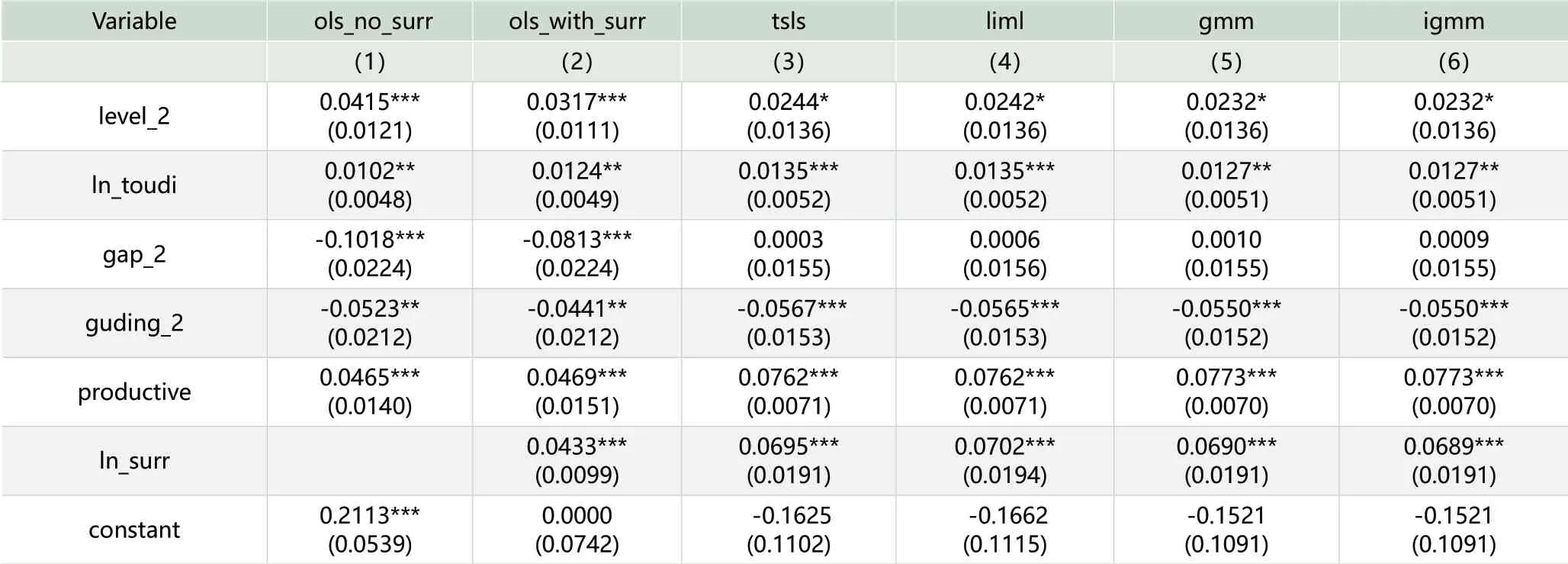

表5:基准回归及工具变量法回归结果

2.核心解释变量

数字普惠金融指数(levelit)。胡滨(2016)指出,数字技术的发展增加了小微企业、农民、偏远地区居民、低收入居民等边际群体的金融服务可得性,推动了金融产品大众化与普惠金融的实现,数字普惠金融的创新和发展,为传统金融模式下信息不对称、风险大、成本高等难题提供了新的解决方案。Francis Koh(2018)指出,数字普惠金融发挥的益处超出支付、储蓄、小额贷款的范畴,当其他社会支持方式无法获取时,数字普惠金融能够为无法通过其他途径获取紧急资金的人提供合适的金融产品,此外,为没有银行账户的人群提供了无形的社会福利,使他们对未来更有信心。因此,数字银行可能会形成一种新的金融体系,在这种体系中,支付流程、存款和短期信贷等风险较低的活动将与大型商业银行风险较高的活动分开运行,区块链技术和分类账户使这种分散的系统成为可能。因此有理由认为,将数字普惠金融指数作为核心解释变量对农村消费升级的影响是有意义的。

3.其他控制变量

(1)农村产业结构状况。张广柱(2020)的实证结果表明,自2000年后,居民消费结构变动与第一产业增加值呈负向关系。姜文凤(2020)指出,农村固定资产投资额与第一产业的增长比例之间有着很明显的正向关系。因此,本文用农村固定资产投资(gudingit)描述农村第一产业的增长比例情况。

(2)农村物流基础设施。袁清(2017)指出,农村消费升级与农村流通业发展正相关联。本文采用农村投递线路(toudiit)变量描述农村物流的建设情况。

(3)城乡差距(gapit)。傅雅慧(2016)认为,我国城乡居民收入差距制约了农村消费市场的发展。

(4)农业生产机械化程度。农业生产的机械化发展解放了部分农村劳动力,增加了农民通过其他渠道获得收入的闲暇时间。本文用农村人均农业机械总动力(productive)来描述这一变量。

(5)农村基础建设环境。林毅夫(2001)指出,增加农民收入需要牢固的农村基础设施,耿晔强(2012)的实证研究表明基础设施发展对农村居民消费水平的提高有显著作用。本文用集中供水供电的行政村比例(surroundings)描述农村基础环境建设状况。

4.工具变量

滞后一期的农村社会保障情况,由农民最低生活保障标准(l_guarantee)描述,滞后一期的城镇化水平用l_citilize表示。

回归分析

(一)数据描述性统计分析

数据的描述性统计分级见表4。

(二)基准回归结果分析

使用稳健标准误的OLS基准回归结果,即表5第(1)列,此时数字普惠金融系数0.0415在1%的显著水平上显著,说明数字普惠金融对农村服务消费占比具有显著正向影响,即当数字普惠金融指数变动一单位时,农村服务消费占比将上升4.15%,除核心解释变量外,基准回归结果显示,农村物流发展状况和农村生产机械化程度对农村消费结构优化具有显著正向影响,而城乡差距和农村固定资产投资对农村消费结构升级呈负向影响。

考虑到回归方程中存在遗漏变量“农村基础建设环境”,因此引入供水供电的行政村比例(surroundings)作为其代理变量,再进行稳健标准误的OLS回归,结果见表5第(2)列,此时数字普惠金融系数下降为0.0317,在1%的水平上显著。

(三)加入工具变量

1.工具变量的外生性检验

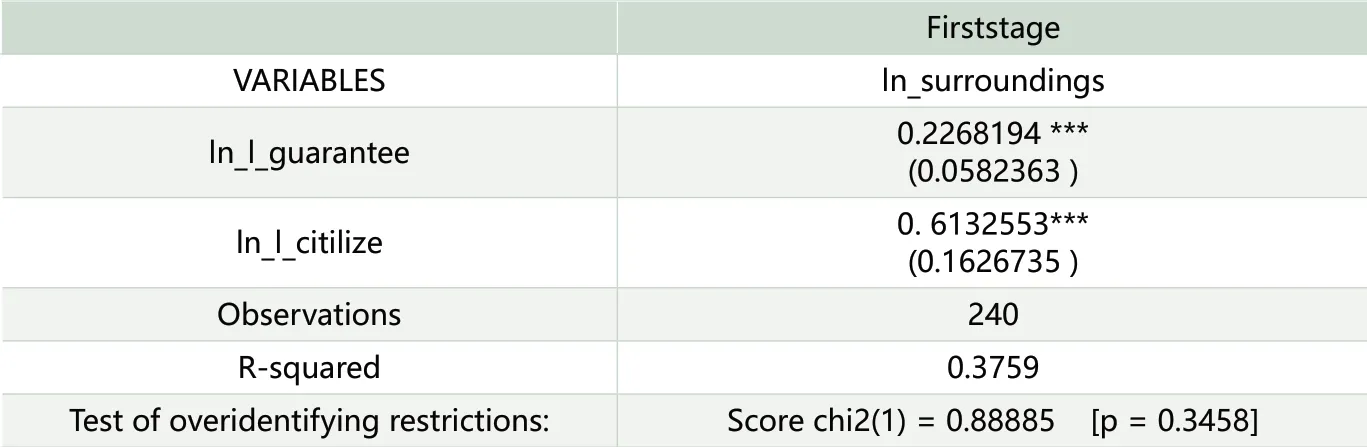

但由于使用surroundings度量农村基础环境建设存在测量误差,该变量为内生变量,选取滞后一期的城镇化和农村居民最低生活保障标准(l_citilize,l_guarantee)作为surroundings的工具变量,进行稳健标准误的2SLS回归。回归的第二阶段结果即表5第(3)列所示,数字普惠金融系数下降至0.0244,在10%的显著水平上显著。表6显示过度识别检验的p值为0.35,接受“工具变量外生”的原假设,则工具变量与扰动项不相关。

表6:加入工具变量的2SLS回归第一阶段

2.工具变量的相关性检验

通过表6的回归结果可以看出,工具变量(l_guarantee,l_citilize)对内生变量surroundings的p值小于0.01,具有显著影响性。

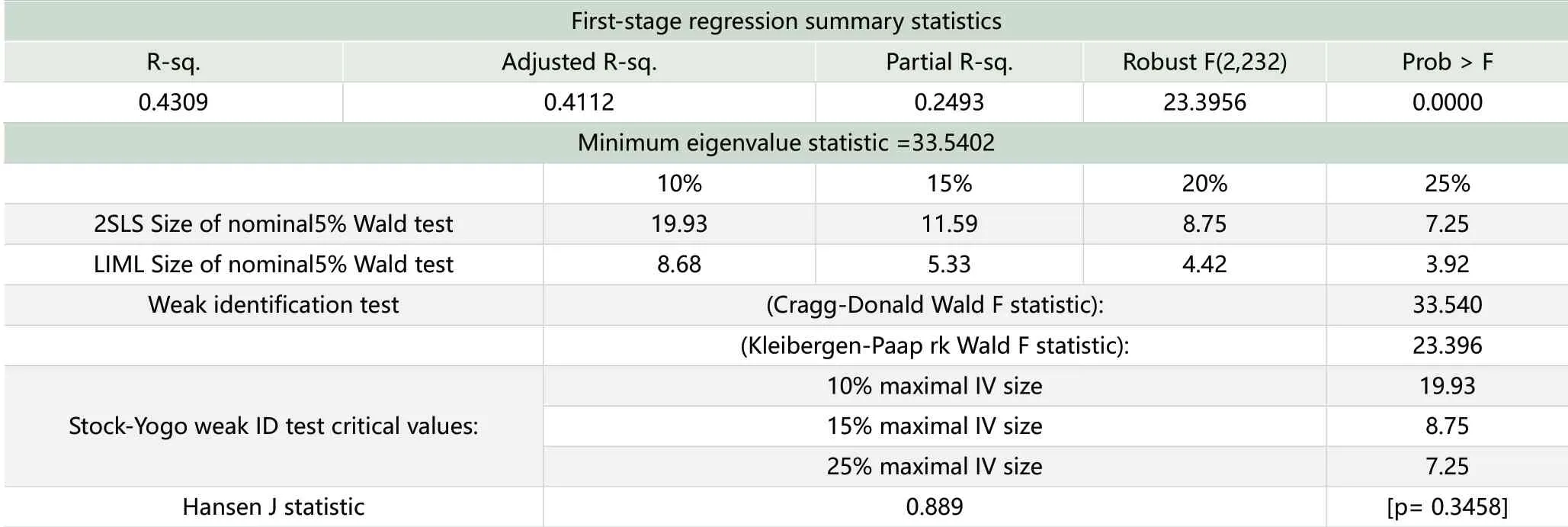

表7中F统计量为23.40(大于10),且F统计量的p值为0.0000。在2SLS是一致但有偏向的情况下,会出现“显著性的水平扭曲”现象,且会随弱工具变量趋势性增大。当对内生解释变量进行沃尔德检验时,如接受“真实的显著性水平”不大于15%,就可以拒绝原假设。因为最小特征值统计量为33.54,大于临界值11.59,因此这里应该拒绝弱工具变量原假设。并且,因为有限信息的最大似然法(LIML)对弱工具变量更不具敏感性,其回归结果为表5第(4)列,LIML的数字普惠金融估计值为0.0242,与2SLS回归结果非常接近,可以验证不存在弱工具变量。

表7 :弱工具变量检验

在对工具变量的冗余检验中,结果表示弱工具变量检验的两个统计量为33.54和23.40,均大于临界值,对于名义显著性水平为5%的检验,真实显著性水平不会超过15%,强烈拒绝冗余工具变量的原假设。

3.内生解释变量检验

采用异方差稳健的DWH检验方法来进行内生解释变量检验,由于DWH检验的p值小于0.05,故可认为surroundings为内生解释变量。并且,内生性检验的x2(10统计量为5.677,其p值为0.0172,接近Wu-Hausman F检验结果(见表8)。

表8 内生解释变量检验

4.GMM估计比较

表5第(5)列显示,最优GMM估计系数为0.02325,与2SLS估计结果非常接近,迭代GMM估计结果为表5第(6)列,数字普惠金融估计的系数为0.02322,与两步GMM的估计系数相近。

5.2SLS工具变量法实证结果

(1)如果不考虑内生解释变量surroundings,回归模型会高估数字普惠金融对农村消费升级的正向作用;假如不使用工具变量(l_guarantee,l_citilize),将内生解释变量直接加入到模型中,回归结果也会高估数字普惠金融对农村消费结构优化的影响。

(2)通过上述检验可知,所选取的工具变量没有不可识别或无意义问题,具有外生性,和扰动项并不相关,而且对内生解释变量surroundings具有显著影响,也不存在弱工具变量,因此,引入模型回归中的工具变量(l_guarantee,l_citilize)是有效的。

(3)根据2SLS回归结果,数字普惠金融能够显著地促进农村消费升级,提升服务消费在农村消费中的所占比例。量化结果显示,数字普惠金融指数每变动一单位,农村居民服务消费占总消费的比例增加2.437%。此外,与基准回归基本一致的是,农村物流发展状况对农村生产机械化程度的影响系数为正,均能显著促进农村消费升级,但两者系数都有所上升,且农村物流发展程度的影响显著性提高,农村固定资产投资影响系数仍显著为负,显著抑制了农村消费结构优化,不同的是其系数有所缩小。与基准回归明显不同的是,城乡差距不再显著对农村消费升级产生显著负向影响。因此,选取滞后一期的城镇化水平和农村居民保障水平作为内生解释变量农村基础环境设施建设的工具变量是有效且必要的。

结论与政策建议

(一)结论

通过以上分析,得出如下结论:

1.农村消费结构偏离分量在拉动消费支出增长方面占据主要地位

由于除其他用品及服务支出指标外,其他农村服务消费增长均快于全国消费支出的平均增长速度,因此,具有农村消费结构偏离分量优势的地区,其服务消费支出占消费支出总量的比例领先于全国平均水平,其农村消费结构较为高级。分析表明,农村消费结构偏离分量对消费水平的拉动优于竞争力偏离分量对消费增长的促进程度,服务消费的升级发展将大幅拉动我国农村消费水平和消费层级的优化。

2.数字普惠金融对农村消费升级有显著正向贡献

从实证结果看,数字普惠金融促进了消费的服务化升级。这是因为数字普惠金融的发展,一方面增加了农村居民金融资源获取的可得性,另一方面,生产性信贷也增加了农民可支配收入,并进一步促进了农村消费水平提高。

3.回归方程中的其他变量也表现出了对农村消费结构优化的影响

农村物流流通业的发展状况以及农村生产机械化水平对农村消费升级也具有明显的正向作用。农村物流业的发展能够通过促进其他相关产业的发展和转型,降低流通成本和消费品成本,使农村居民获得更低价位的消费品,促进农村居民消费由集中化向日常化转变。农业生产机械化的发展降低了生产农副产品的成本,促进了农产品的销售,进而通过增加农村居民的可支配收入促进农村经济发展和消费升级。模型分析中所使用的工具变量,即滞后一期的农村居民保障水平和城镇化水平,通过农村基础环境建设这一渠道,拉动了农村消费结构的优化。而农村固定资产投资变量对农村消费升级的影响是负向的,由于农村固定资产投资与第一产业的增长比例有很强的正向关联性,因此农业固定资产投资不利于产业结构的转型,进而抑制了农村居民对服务消费品的需求。

(二)政策建议

1.大力发展数字普惠金融,进一步消除区域间的数字鸿沟

应重视金融机构的布局,在相对落后的农村区域增设网络和金融网点,逐步消除数字金融在区域之间的差异,提高金融的普惠性。同时,要注重风险防范,尤其在农村地区要改进对金融风险的识别技能和评估手段,谨慎使用未成熟的创新性数字技术。相关监督管理机构要根据相关法律法规为金融服务提供建立合适的约束机制,并随着数字普惠金融体系发展的不断完善,通过建立与金融机构的联系记录对金融客户的信贷评估,确保每位购买数字普惠金融产品的居民能平等享受同样的权利并承担同等义务,为接受数字普惠金融服务的群体努力创造一个更有保障,公平性更高的金融环境。

2.充分利用新的网络终端,创新数字普惠金融产品

政府机构应该在完善农村物流体系的同时,继续扩展农村地区移动互联网基础设施的建设和升级,扩大移动金融产品的服务面。数字普惠金融体系的创新同时还意味着电子商务革新与普惠金融产品的结合,得益于近年来信息技术的迅速发展,公共或私人金融机构与互联网市场的合作通过加强信息共享能够更好地识别农村群体对金融服务的需求,通过加强线上信息获取与线下服务的沟通,结合农村普惠金融服务群体的商品需求不断完善金融产品的提供。同时,通过发挥移动互联网的信息获取功能,进一步规范金融产品市场的良性竞争,加快数字金融产品的革新速度,提高数字金融产品的实用程度。

3.针对农村地区不同的金融产品需求,精细化设计具有特色的数字普惠金融产品

即便同属农村地区,由于地理因素、人文因素、历史因素、城乡因素、政策因素等原因,农村居民对金融的需求具有差异。金融机构应精细化设计金融产品,突出农村生产、消费及农村服务特色,制定合适的金融普惠政策,利用移动互联网、大数据、云计算等数字技术升级更具优势的个性化数字金融产品,同时根据不同地区的网点分布特点,将总体发展布局考虑在内,以最大程度发挥地区优势。