潍北平原地区全新世以来的海侵与海岸线变迁

2022-01-13刘海峰

刘海峰

(山东省地质调查院,山东 济南 250014)

0 引言

末次冰期以来,全球海岸线发生了巨大的变化,在全新世大暖期背景下,受一系列融水脉冲事件影响,我国东部陆架浅海区海平面总体呈上升趋势[1-5],至7ka B.P.前后,海平面基本达到高位[2],同时,不同地区受沉降差异的影响,海平面变化情况存在差异,渤海湾地区在6ka B.P.才到达最高海平面[6-7]。

全新世以来的全球海平面的快速上升对全球海陆变迁和海岸带沉积环境都具有重要影响,研究该时期海平面与海岸线变化,对探索古海陆变迁和预测未来海岸线变化具有重要意义[8-9]。渤海沿岸作为受海面上升影响严重区域,相关问题一直受到许多学者的广泛关注,并在钻孔分析、贝壳堤和牡蛎礁、海平面变化、地面沉降、下切河谷与地质构造等方面积累了丰富的研究成果[10-30]。渤海湾西岸和莱州湾东岸的全新世以来海侵界线已有大量研究[30-36]。莱州湾南岸的潍北平原地区在全新世发育多条近源性河流,海陆相互作用更为复杂,古海岸线变迁也更为频繁,对该地区的研究成果则较为粗略,前人仅利用全新世发育的贝壳堤、牡蛎礁、古文化遗迹等大致圈定了海侵的最大海岸线范围[29,34-37]。本文依托近年来开展的潍北平原地区1∶5万区域地质调查项目新获得的实物资料及新发现的2处牡蛎礁及测年结果,对该地区全新世以来的海岸线变迁试做进一步讨论。

1 研究区概况

研究区横跨低山丘陵和滨海平原两大地貌单元,北部地处典型的海陆交互带,受潍河、胶莱河两大河流改造作用及气候波动、海平面升降的影响,第四纪沉积物类型复杂,岩性岩相多变,地层结构复杂。北部地区受第四纪以来几次大规模海侵作用影响形成海相与陆相地层的交互沉积,南部遍布古河道、古湖泊,还存在风积作用形成的沙丘、砂垄;第四纪沉积作用类型与沉积结构复杂。总体上看,第四系的分布大致受到大地构造位置的控制,坳陷区沉积较全,隆起区则出现地层缺失;山地丘陵区的山间盆地、河谷中发育不同厚度的冲洪积层,山丘的坡麓地带则有各种程度的坡洪积层发育;平原区则形成河流冲积相及湖沼相沉积,晚更新世以来受渤海湾数次海侵的影响形成滨-浅海相沉积(图1)。

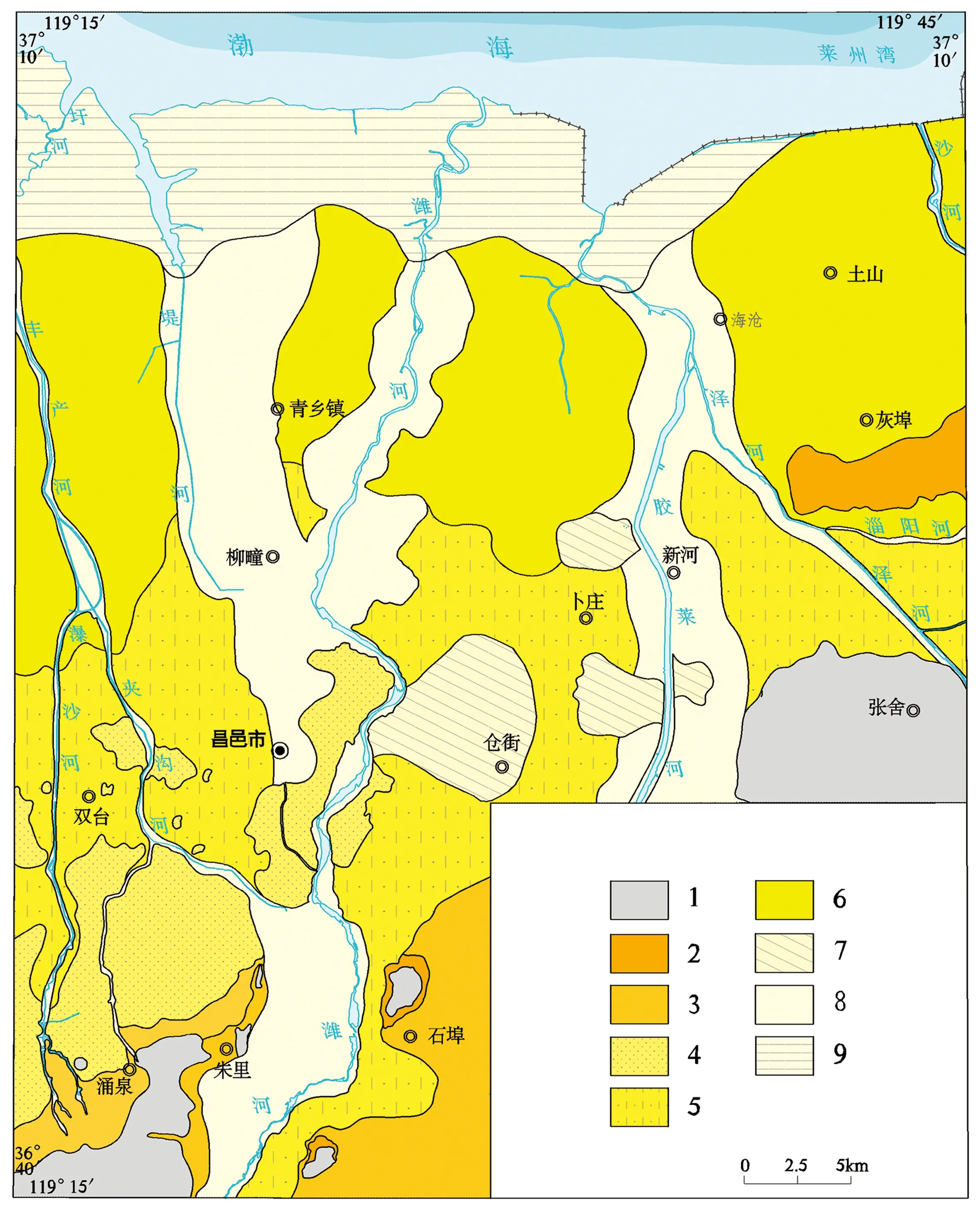

1—基岩残丘;2—残坡积;3—晚更新世风积;4—全新世风积;5—一级阶地、高河漫滩;6—古三角洲;7—全新世决口扇;8—现代河道、低河漫滩;9—现代三角洲、潮坪

2 全新世海侵地层标志

通过研究区内30余钻孔编录资料,明确了潍北平原区海相地层分布范围,受全新世海侵影响,研究区内发育一套大面积分布的海相地层,由青灰色或灰黄色含贝壳碎肩的泥质粉砂和细砂质粉砂组成,质地均一,常见水平层理和浅色网纹,其内含大量海生生物化石,以各种未经搬运的贝类、牡蛎化石为主,并多含反映近岸浅海相及浅海湾环境的有孔虫及介形虫。其在研究区内的分布范围在昌邑县岔路口—卜庄—平度县新河—莱州市灰埠—土山一线以北,基本上沿5m等高线延伸,这基本代表了全新世最大海侵线位置。

全新世海侵的最大边界,留下了一条古海岸线。按地貌、地层标志和其他海侵遗迹所恢复的本区古海岸线大致可分南、北两段,以虎头崖为界,南段属于莱州湾东岸古海岸线,古今岸线基本一致,以断续展布的古海蚀崖和沙坝泻湖浅海相地层为特征,北段为莱州湾西岸,为本次工作的研究重点。

3 全新世牡蛎礁与贝壳堤

在渤海湾和莱州湾沿岸,于地下数米常常发现密集的牡砺壳堆积,宽数百米,厚数米,长数千米或十几千米,成缎带状分布。根据现代牡砺生态环境的调查研究(如寿光羊口小清河口),上述牡蛎壳堆积或称“牡砺礁”,代表泥沙较少的河口滨海相环境。这种牡蛎礁堆积往往发现于第一海相层顶部,表明海退刚刚开始,海岸线就在附近。牡砺礁的顶板,往往与低潮面相当。应当指出,在半封闭的海湾和泻湖环境中,牡砺也能大量繁殖,虽然与河口滨海段密集分布的牡砺礁有所不同,但其与古海面的关系大体是一致的[38]。

贝壳堤主要分布于研究区北部,由于几十年来北部拓荒、兴建盐池,地表大部被改造,区内未见贝壳堤原始露头,仅能依据已有文献推测大体位置。而牡蛎礁为埋藏状态,人工开挖后垂向剖面保存较好,且大规模的牡蛎礁具有一定的经济价值,实地走访调查后可较为准确地获知牡蛎礁的埋藏地点与状态。

调查过程中在研究区内新发现后柳家、常家村2处牡蛎礁,结合已有研究成果可知,研究区内牡蛎礁及贝壳堤主要分布于昌邑县至莱州的东部地区,如昌邑市常家庄、夏店、东冢火道、平度市新河、苗家和回里阎家等地。从时代上来说,平度新河北胶莱河口地下1m近江牡蛎14C测年结果为(4795±120)a B.P.[38]。昌邑县常家庄为(5130±30)a B.P.(本文自测),昌邑县东冢火道的贝壳堤生成于(3050±90)a B.P.[38]。

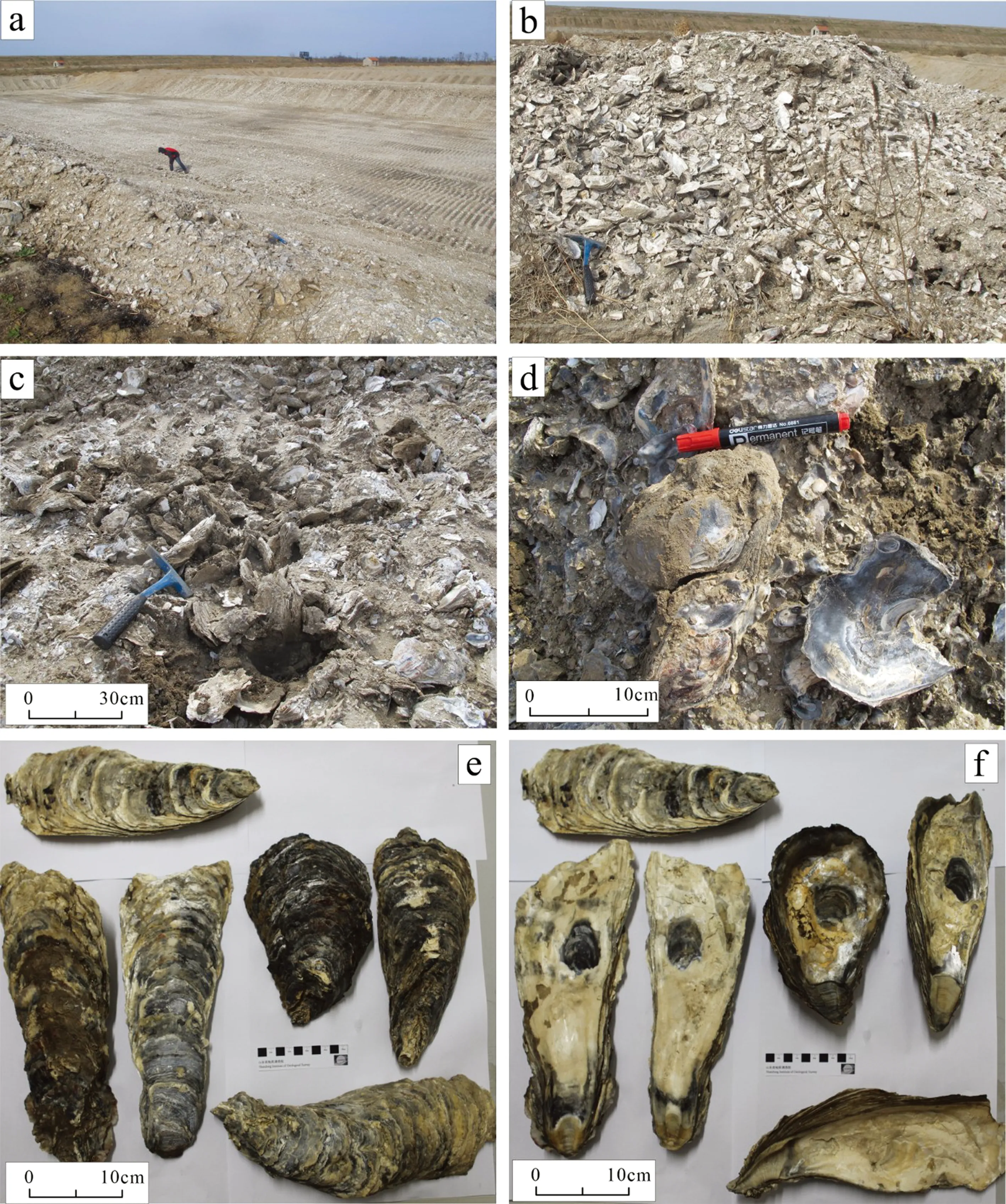

昌邑夏店镇后柳村东牡蛎礁埋藏深度在2m左右,地表为三角洲—低平原相的灰黄—棕黄色黏土质粉砂,开挖鱼塘揭露。鱼塘壁高约180cm,自上而下依次为:上部0.3m为耕植土层,中部为土黄色黏土质粉砂,下部为棕黄色含黏土质粉砂。在鱼塘底部见小坨子组主要由贝壳及其碎屑组成,含少量粉细砂、植物碎屑,多呈黄白或灰白色,为牡蛎礁(滩),向下未见底。牡蛎礁内除大量生长近江牡蛎、长牡蛎和极少数褶牡蛎外,还多见文蛤、毛蚶、青蛤、中国不等蛤、扁玉螺、缢蛏、红螺、多角荔枝螺等多种贝类、螺类生物(图2)。

a,b—牡蛎礁露头宏观状态;c,d—牡蛎礁堆积状态;e—主要牡蛎种类(外视);f—主要牡蛎种类(内视)

该牡蛎礁东西展布350m左右,中间断续分布,大致可分为2处牡蛎集中分布地带,南北延长大于100m,经追索该点NW330°方向1100m位置砖厂采土坑处可见散布的牡蛎壳,推测该处牡蛎礁的展布方向为NNW向。牡蛎壳尾椎测年结果为(6030±30)a B.P.。应为前述6000年左右全新世海侵到达最大范围时发育于古潍河口处。

另外在昌邑市卜庄镇常家村东亦见因开挖鱼塘揭露的牡蛎礁原始露头,东西展布50m左右,SN向展布约150m,露头展示状态为近SN向,与新河牡蛎礁展布形态一致,应为沿胶莱河古河口发育。牡蛎壳尾椎14C测年结果为(5130±30)a B.P.,年代上看较新河牡蛎礁为新,推测为5000a B.P.前后海平面经持续下降后经过相对长时间的稳定期,在营养丰富的河流入海口形成大规模的牡蛎礁。

4 全新世海岸线变迁

全新世中期以来的海岸线迁移是滨海平原古海岸环境变迁的重要事件,其标志是海岸贝売堤及其贝壳砂堤带的发育和迁移,至今已取得多条莱州湾南岸贝壳堤的资料。最老的有新河贝壳堤及研究区西侧的郭井子-官台贝壳堤,分别生成于(5715±150)a B.P.和(5680 ±110)~(5005±90)a B.P,昌邑市夏店镇火道村的贝壳堤则生成于(3050±90)a B.P.[39]。潍坊市寒亭区固堤贝壳堤与火道贝壳堤大致在同一时代[19]。莱州市海沧沙丘为早期的扇三角洲沉积,海岸线北推出露于地表后经风力作用改造形成,其形成时代,据沙丘内出土的唐、宋时期的文物判断,至少在1000年以前[39]。已发现渤海湾南岸的河口牡蛎礁与3条贝壳砂堤带代表了全新世中期最大海侵后的海退成陆过程,古海岸线从陆向海方向依次迁移。

4.1 6000 a B.P.海岸线

全新世最大海侵边界主要依据钻孔中地层标志及断续发育的贝壳堤与牡蛎礁来确定。钻孔中出现的薄的全新世潮坪沉积、“过渡相”沉积或海相层(确有海相化石)存在,其向陆一侧一定距离便是全新世海侵边界。如果向陆一侧近距离内的钻孔岩心全新世地层都是陆相沉积物,就可以更准确地确定海侵边界位置。

虎头崖向西进入莱州湾的南岸,现代岸线一片平直,而全新世最大海侵时的岸边却是曲折多变的。自虎头崖至灰埠,古岸线仍循NE—SW向迤逦西展。过虎头崖附近数千米的岩石古海蚀崖之后,古岸线仍沿5m高度的向海缓坡而与宽阔的海积平原分开,穿过平直的沙河古扇三角洲西抵土山,土山东南地势虽然低平,但全新世海侵时并未受到海水的侵扰,那么土山实际上成为海侵时的岬角。西过土山,古岸线在此南折,西向的泥沙流堆积了土山-海沧沙嘴,使沙嘴与灰埠间沉积了大面积的泻湖-沼泽地层,至今仍有湖泊遗迹可寻。自土山至昌邑,古岸线向南弯曲较甚,纵深较远,构成了胶莱古河口湾。古河口湾的东侧4~10m高程的坡地边缘,发现了6处古文物点,即莱州市的西大宋,平度的三埠李家、回里颜家、逢家、孙正和昌邑的董家流河。发掘了大量新石器石斧、石箭、凿磨的骨器,黑陶鬶以及麋鹿、水牛、野豕、蟹子等动物化石,均系距今5000年左右的龙山文化,是人类在海岸边捕食海产的生活遗迹[33]。古河口湾的地层以青灰色粉、细砂为主,含大量贝壳和贝壳碎屑,牡蛎礁星点状分布于这一古河口湾口中。昌邑一带古岸线通过潍河,从第四纪地层分布上可知全新世海侵时潍河尚有平直的三角洲,与相邻的胶莱河河口湾大不相同,这应与古潍河输沙量较大有关。潍河以西,古岸线的南侧均为晚更新—全新世风成砂沉积,原始地形相对高起,浅层咸淡水的分界线恰与古岸线相合。

上述莱州湾东南岸200km长的古岸线与现代海岸线之间的2200km2的平原区就是全新世海侵时被海水淹没,尔后又淤长成陆的第一海相层的沉积区。

最大海侵发生的时代主要依据贝壳、牡蛎礁结合海相沉积物的碳同位素年龄来确定,利用贝壳进行14C测年,在一定年限之内,一般差值较小。但取样位置上的不同和地层本身的横向相变亦会影响测年的结果。所以,往往需参考周围地区的更多测年数据相互验证,区内莱州湾南岸新河牡蛎礁为(5535±140)a B.P.,在其南侧发育的新河贝壳堤时代为(5715±120)a B.P.,昌邑后柳行村东牡蛎礁测年(6030±30)a B.P.;区域上看研究区西北石虎嘴附近的埠西村的浅海相贝壳砂中的牡蛎测年为(5740±100)a B.P.,博兴黄金寨孔深3.40~8.60m淤泥为(5600±150)a B.P.[40],蓬莱张家庄附近的全新世海相层中贝壳的年龄为(6100±130)a B.P.,烟台芝罘岛老泻湖泥沉积年龄为(6050±150)a B.P.[35]。结合研究区附近及区域上的测年资料及上述测年的分布位置,可以看出,大约在距今6000年左右时,海侵已达古海岸线附近,亦即全新世海侵最盛的时间,相当于欧洲的中全新世大西洋期(图3)。

1—牡蛎礁;2—贝壳堤;3—龙山文化遗址(5ka B.P.);4—古城遗址;5—14C年代(a B.P.);6—6ka B.P.海岸线;7—5ka B.P.海岸线;8—3ka B.P.海岸线;9—公元11年海岸线;10—公元1978年海岸线;11—公元1989年海岸线

4.2 5000a B.P.海岸线

总体来说,莱州湾南岸全新世最大海侵时期之后的6000年以来海岸线近于平推式向海方向退出。常家村牡蛎礁的14C测年数据为(5130±30)a B.P.,区域上寿光县郭井子贝壳堤的2个14C测年数据为(5005±90)a B.P.和(5680±110)a B.P.[40],以这里作为5000a B.P.的粗略海岸线位置。

4.3 3000a B.P.海岸线

区域内火道村贝壳堤14C年龄为(3050±90)a B.P.,龙池与瓦城之间的古鄑城遗址的时代约为2500a B.P.[41];区域上在莱州湾南岸潍河-弥河三角洲西部的巨淀湖埋深0.7~6.1m 至3.5~8.2m沉积物已经成为陆相湖沼沉积,14C测年数据为(3100 ± 58)a B.P.[42]。结合前述2条古海岸线位置推断出3000a B.P.海岸线的海岸线位置。

4.4 11a A.C.海岸线

11a A.C.黄河下游河道大幅度南迁,在今山东利津附近入海,原在马棚口-狼坨子的老黄河三角洲沉积废弃后海岸长期入海泥沙少,这种环境一直保持到现在,使贝壳堤持续发育至今。从此处向南至莱州湾,海岸线即大致沿废弃三角洲的边界,再沿着现在的贝壳堤岛链展布,莱州湾南岸地区在两汉时期已有先民定居活动,该时期的海岸线在中国历史图集[43]中做了收录,将其中的西汉(220a B.C~24a A.C.)海岸线作为研究区的11a A.C.海岸线。

孙伟富[44]利用Landsat影像提取了1978年、1989年莱州湾现代海岸线位置,本次工作通过现场踏勘与钻孔资料,对莱州湾西岸地区的海岸线进行了修正,由此获得了研究区全新世以来的海岸线变迁图(图3)。

5 结论

根据前述莱州湾南岸平原第一海相层获取的测年数据,推断研究区全新世海侵发生的时代在12~11ka B.P.。发生时代上,莱州湾西南岸海侵时代与渤海湾西岸沧州海侵相当,但总体上要早于渤海湾西岸海侵发生时间。海侵发生后至6000a B.P.到达最大海泛面,此时海岸线位置在土山—新河—东冢—昌邑北一线,沿古海岸线东侧开始存在人类活动,分布龙山文化遗址。此后的海岸线退却过程基本平行于6000a B.P.海岸线,局部受古潍河河道影响向海方向凸出。1970年以来,随着大规模围海造田活动的展开,大量滨浅海与三角洲地带被改造为盐田、虾池,海岸线开始大幅后退。