四川省大地构造单元划分及其基本特征

2022-01-12王全伟秦宇龙曾宜君李云泉杨学俊李有波

罗 改,王全伟,秦宇龙,曾宜君,李云泉,杨学俊,李有波

(稀有稀土战略资源评价与利用四川省重点实验室 四川省地质调查院,四川 成都 610081)

0 引言

四川省位于中国西南部,地跨青藏高原、云贵高原、横断山脉、秦巴山脉、四川盆地等,地势总体西高东低,地形错综多样,地质构造经历了漫长而复杂的演化发展,为各类矿产的形成和富集构成良好条件,因此一直被中外地质学者所瞩目。在不同的地史阶段,四川受到特提斯-喜马拉雅、滨太平洋与古亚洲3 个大地构造域的制约和影响。以北川—映秀—康定—小金河一线为界,四川东、西部地质构造分野明显,具有不同性质的大地构造属性。

大地构造单元划分是大地构造研究成果的表达形式之一,构造单元既反映了地壳物质组构上大地构造环境(或大地构造相)的时空属性,又具有不同构造阶段的时空层次属性(潘桂棠等,2009)。划分特定构造阶段不同大地构造环境下形成的不同尺度、不同岩石构造组合的构造单元,可以揭示在漫长的地质演化过程中形成于不同部位和不同深度的构造单元彼此间的相互关系,展现构成现今所见地壳表层的物质组成、时空组合,以利于成矿地质背景、成矿地质条件和资源预测勘查研究和评价。

1 四川省大地构造研究历史

四川省大地构造研究始于上世纪20 年代,迄今已有近100 年的历史,取得了丰硕的成果,也引发了广泛的关注。涉及四川省大地构造单元划分,不同时期、不同学派,基于不同的构造观点,在不同的尺度上提出了不同的划分方案。其中,以多旋回槽台观(黄汲清,1960;黄汲清等,1962,1977)、历史大地构造观(王鸿祯,1981,1982;王鸿祯和莫宣学,1996)、板块构造观(李春昱等,1990,1992,1994)、新槽台观(任纪舜等,1980,1997,1999)、大地构造相(潘桂棠等,2013,2017)等为代表的大地构造单元划分及其构造演化的研究,对四川省大地构造单元划分产生了广泛而深远的影响。

上世纪60 年代初,成都地质学院、中国科学院四川分院地质研究所、四川省地质局石油普查大队共同编制了《1∶100 万四川省大地构造图》及其说明书,并根据地质发展特点及构造形态,将四川省大地构造单元划分为地台区和地槽区两大类(成都地质学院等,1960)。地台区包括四川台向斜、川湘台向斜、江南台背斜、黔桂台向斜、川滇台向斜、康滇台背斜、大巴山过渡带,地槽区包括龙门山褶皱带、南秦岭槽背斜、阿坝甘孜褶皱带等二级构造单元,在这些二级构造单元下又分三级构造单元。这也是四川省最早的系统性大地构造研究成果,为进一步认识四川省大地构造基本特征及演化过程奠定了基础。

80 年代,四川省地质局地质矿产科学研究所赵友年等应用传统的槽台学说并吸收板块构造理论,编制了《四川省大地构造若干基本问题(四川省大地构造图简要说明书)》,划分出扬子准地台、松潘-甘孜地槽褶皱系、三江地槽褶皱系及秦岭地槽褶皱系4 个一级构造单元,包括康滇地轴、摩天岭台隆、四川台拗在内的共12 个二级构造单元;建立了四川省元古代沟弧盆体系与扬子准地台基底的形成、古生代扬子准地台边缘解体与冒地槽的兴起、二叠—三叠纪弧后扩张和反向俯冲及岛弧的形成与发展、印支运动以来的“薄壳碰撞”及四川盆地的形成四个阶段的大地构造演化模式(赵友年等,1984)。该构造演化模式揭示出元古代扬子以西存在一个沟弧盆体系,这一认识对现今探讨元古代时期扬子周缘的构造属性及演化特征都具有十分重要的指导意义。

90 年代,由张云湘任顾问、郝子文任主编的《四川省区域地质志》以黄汲清的多旋回槽台观为指导思想,划分出扬子准地台、秦岭地槽褶皱系、松潘-甘孜地槽褶皱系和三江地槽褶皱系4 个一级构造单元,共11 个二级构造单元、29 个三级构造单元及46个四级构造单元;并将四川省地质发展史划分为太古代—晚元古代早期扬子地台基底形成、震旦纪—三叠纪槽台分野、侏罗纪—第四纪陆内改造3 个演化阶段(四川省地质矿产局,1991)。这一构造单元划分方案迄今仍广泛使用,对我省地质构造调查和研究影响深远。

2007 年开始,在“全国矿产资源潜力评价”项目工作开展的背景下,“四川省矿产资源潜力评价”先后开展了典型示范试点、全省1∶50 万和1∶25 万分幅的区域性基础地质研究与编图等多项工作,张建东等(2015)编制出版了《四川省大地构造相图(1 ∶50 万)》与《四川省地质构造与成矿》,按大地构造相划分出一级单元(相系)3 个、二级单元(大相)9个、三级单元(相)26 个、四级单元(亚相)115 个,并对本省成矿地质构造的空间组合、历史、演化、物质成分及其相互关系等进行了全面总结。

2 四川省大地构造单元划分的基本原则

近年来,中外地质学家对许多地区的蛇绿岩和洋板块地层(OPS)类型、岩石组合、地球化学特征及其形成的构造背景的进行了系统研究和总结(张克信等,2003,2018),对深化造山系的认识和发展板块构造理论作出了巨大贡献。但基于“大洋板块与大陆板块一样,同样发育沉积岩、岩浆岩、变质岩等建造组合和各种构造形迹”的认识,李廷栋院士提出在中国区域地质志编纂过程中,通过相关资料的综合集成,把洋板块地层系统发展成为洋板块地质学的研究,以期达到地质科学理论创新的宏愿(李廷栋等,2019)。

本次大地构造单元划分和研究,是以李廷栋院士提出的洋板块地质理念为指导,综合洋陆转换多岛弧盆系构造、洋板块地层(OPS)和造山带地质等国际地学前沿学术理论研究成果,以特定区域主构造事件形成的优势大地构造相的时空结构组合为划分构造单元的基本原则。

四川省大地构造时空组合及物质组成东、西差异明显。西部主要是由一系列不同时期多岛弧盆系转化而成的造山系;而东部克拉通具有长期复杂的演化过程,具前南华纪基底和南华纪以来的稳定沉积盖层,中生代以来受深部软流层上涌发生岩石圈拆沉去根化作用,引发地壳伸展形成叠加造山裂谷构造系统。此外,最北端降扎、大巴山一带由于持续受华北地块自北向南的挤压作用,使得早期在秦岭地区所形成的大洋地壳及过渡地壳发生构造变形并形成巨型的褶皱带,并在中生代完成大陆拼接,称为对接消减带(对接带)。

基于上述特征,本次以《中国大地构造》的中国大地构造划分方案(潘桂棠等,2015,2017)为基础,结合前人研究成果,在四川省划分出北部的秦-祁-昆造山系(Ⅰ)和勉县-略阳对接带(Ⅱ)、西部北羌塘-三江造山系(Ⅲ)和东部扬子克拉通(Ⅳ)4个一级构造单元(相系)。二级构造单元依据本省大地构造相中大相的划分,在造山系中划分出结合带、弧盆系、地块,克拉通中划分出陆块和(古)结合带等。三级构造单元(相)以优势大地构造环境类型作为其构造属性,划分出蛇绿混杂岩、俯冲增生杂岩、岛弧、弧后盆地、基底杂岩、被动陆缘、陆内盆地等。四级构造单元在具可划分性和图面可表达的基础上,依据三级构造单元中的沉积建造、岩浆活动、变质作用、(叠加)构造变形特征等综合因素,进行划分。

各级大地构造单元的命名方式如下:

Ⅰ秦-祁-昆造山系

Ⅰ1西倾山-南秦岭地块

Ⅰ11降扎被动陆缘(Z-P)

Ⅰ12北大巴山被动陆缘(Z-T2)

Ⅱ勉县-略阳对接带

Ⅱ1塔藏蛇绿混杂岩带

Ⅲ北羌塘-三江造山系

Ⅲ1摩天岭地块

Ⅲ11黄龙-白马被动陆缘(D-T)

Ⅲ12碧口蛇绿混杂岩带(Pt2-3)

Ⅲ13平武被动陆缘(S)

Ⅲ2巴颜喀拉地块

Ⅲ21岷江裂谷(C-T)

Ⅲ22可可西里-松潘前陆盆地(T3)

Ⅲ22-1金川周缘前陆盆地(T3)

Ⅲ22-2若尔盖上叠断陷盆地(J-Q)

Ⅲ23后龙门山基底杂岩带(Pt)

Ⅲ24炉霍-道孚蛇绿混杂岩带(C-T)

Ⅲ25雅江残余盆地(T3)

Ⅲ25-1江浪-长枪穹隆构造带(O-T)

Ⅲ25-2石渠-九龙滑脱-逆冲带(P-T)

Ⅲ3歇武-甘孜-理塘-三江口结合带

Ⅲ31甘孜-理塘蛇绿混杂岩带(D3-T)

Ⅲ4义敦-沙鲁里弧盆系

Ⅲ41沙鲁里-冬错岛弧带(T3)

Ⅲ42茶布朗-水洛穹窿构造带(Pt2-3)

Ⅲ43勉戈弧后盆地(T3)

Ⅲ5中咱-香格里拉地块

Ⅲ51中咱浅海碳酸盐台地(Pz-T)

Ⅲ6金沙江结合带

Ⅲ61金沙江蛇绿混杂岩带(D3-T2)

Ⅳ扬子克拉通

Ⅳ1上扬子陆块

Ⅳ11盐源-丽江被动陆缘(前陆逆冲推覆带)(Z-T)

Ⅳ12康定—攀枝花基底杂岩带(Pt)上叠攀西裂谷(P-T)

Ⅳ12-1雅砻江基底杂岩带(Pt)

Ⅳ12-2康定-攀枝花基底杂岩带(Pt)

Ⅳ12-3江舟-米市上叠拗陷盆地(T3-K)

Ⅳ13凉山-筠连被动陆缘(∈-T2)

Ⅳ13-1美姑压陷盆地(T3-J)

Ⅳ13-2马边褶断逆冲带(T3-K)

Ⅳ13-3筠连穹褶构造带(T3-K)

Ⅳ14前龙门山被动陆缘(前陆逆冲推覆带)(Z-T)

Ⅳ15四川前陆盆地(T3-K)

Ⅳ15-1成都拗陷盆地(K-Q)

Ⅳ15-2雅安-龙泉山压陷盆地(T3-E)

Ⅳ15-3川北压陷盆地(J-K)

Ⅳ15-4川中拗陷盆地(J-K)

Ⅳ15-5华蓥山压陷盆地(T3-K)

Ⅳ16米仓山-南大巴山被动陆缘(前陆逆冲推覆带)(Z-T)

Ⅳ16-1米仓山基底逆推带(T3-K)

Ⅳ16-2南大巴山逆冲推覆带(T3-K)

Ⅳ2菜子园-通安结合带

Ⅵ21通安蛇绿混杂岩带(Pt2)

Ⅳ3滇中陆块

Ⅵ31东川基底杂岩带(Pt)

一级:大区域地理名称+构造属性(相系),如秦-祁-昆造山系、扬子克拉通。

二级:区域地理名称+构造属性(大相),如摩天岭地块、上扬子陆块。

三级:地理名称+构造属性(相)+时代,如甘孜-理塘蛇绿混杂岩带(D3—T);部分三级构造单元在图面上难以表达,出露零星,未单独划分为三级构造单元。

四级:地理名称+构造属性(参考亚相、构造特征等)+时代,如米仓山基底逆推带(Z-T2)、成都山前拗陷盆地(K2-Q);此外,鉴于部分亚相难以在图面表达,如金沙江结合带中陆壳残片(亚相)、基底杂岩中的古岛弧(亚相)等,构造单元未全部细化到四级。

3 四川省大地构造单元划分方案

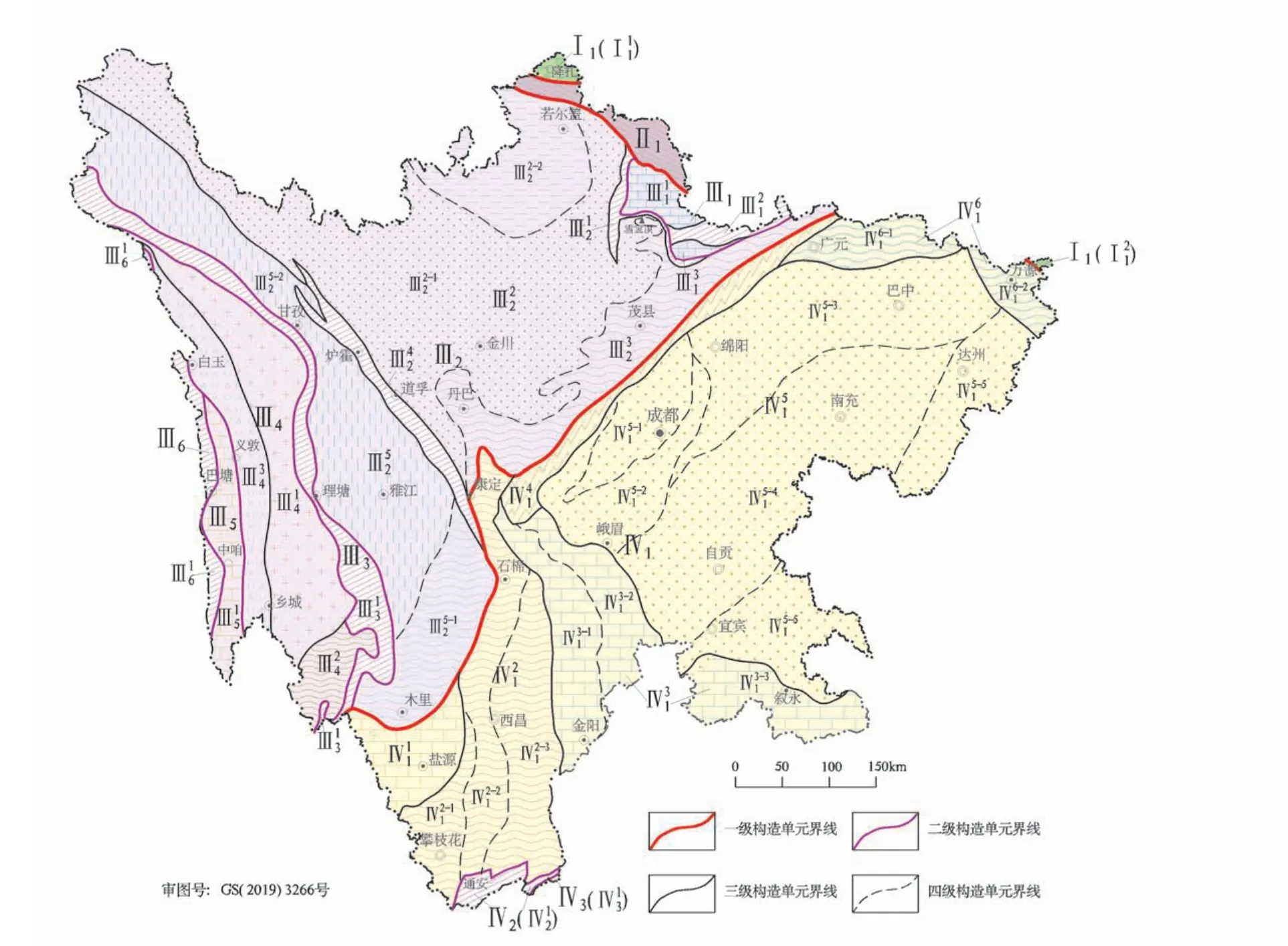

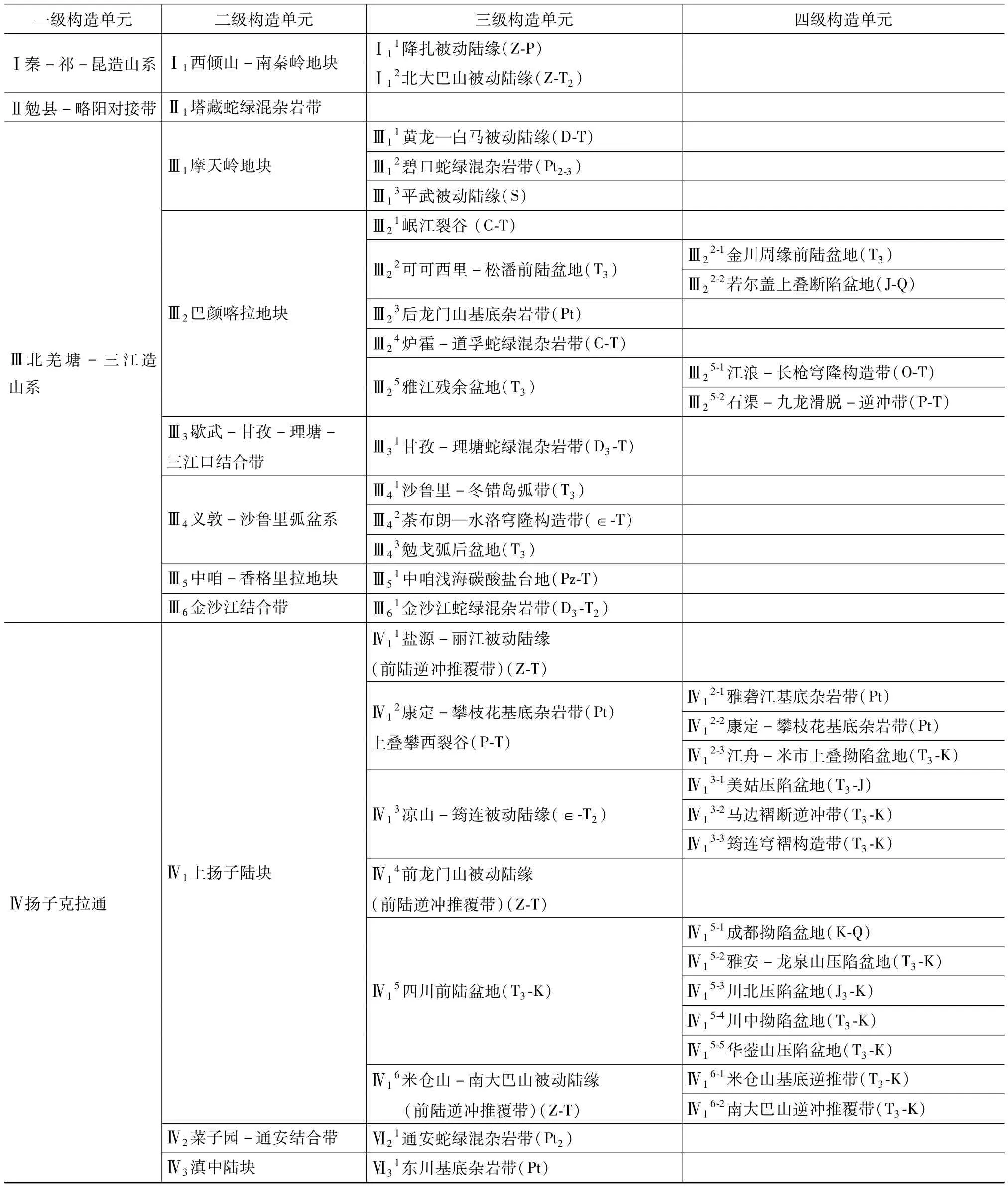

本次遵循前述划分原则,北以玛沁-略阳和城口-房县断裂带、西以北川-映秀和小金河断裂带为界,在四川省共划分出秦-祁-昆造山系(Ⅰ)、勉县-略阳对接带(Ⅱ)、北羌塘-三江造山系(Ⅲ)以及扬子克拉通(Ⅳ)4 个一级构造单元,共11 个二级构造单元、24 个三级构造单元(图1、表1)。

图1 四川省大地构造单元划分图Fig.1 Geotectonic units division map of Sichuan Province

表1 四川省大地构造单元划分表Table 1 Geotectonic units division table of Sichuan Province

4 四川省主要大地构造单元基本特征

4.1 秦-祁-昆造山系(Ⅰ)

也称中央造山带或中央造山系,呈近东西向横贯中国中部,主体是由原特提斯大洋北侧早古生代多岛弧盆系发展演化而来的造山系,在四川省仅分布于降扎、北大巴山一带。

降扎地区主要出露震旦系至古近系,缺失三叠系。震旦系至二叠系为较稳定的碳酸盐岩—碎屑岩建造,属被动陆缘环境的稳定型沉积。在郎木寺—红星一带发育侏罗系—古近系,断陷盆地砾岩夹泥岩组合,夹陆相安山质火山岩和凝灰岩。

大巴山地区主要出露南华系、震旦系、寒武系。南华系发育冰碛砾岩及火山碎屑岩,震旦系至寒武系主要为稳定型碳酸盐岩-碎屑岩建造,奥陶系及其以上的地层未在省内出露。

4.2 勉县-略阳对接带(Ⅱ)

区域上称为康西瓦-南昆仑-玛多-玛沁-勉县-略阳对接带(Ⅱ),为泛华夏大陆南缘早古生代秦-祁-昆造山系与晚古生代(北)羌塘-三江造山系的重要分界;其中蛇绿岩主要分布于勉县—略阳—五里坝一带,由方辉橄榄岩、纯橄榄岩、堆晶辉长岩、斜长花岗岩及放射虫硅质岩等组成(潘桂棠等,2013)。省内沿若尔盖北—九寨沟一线呈北西西向展布,以出露三叠系塔藏岩组构造混杂岩为主要特征,主要由基质与岩块组成。基质为巨厚的砂、板岩,含中—晚三叠纪双壳和菊石化石,硅质岩产三叠纪放射虫化石;局部夹基性火山岩、火山碎屑岩等岩块,火山岩属拉斑玄武系列,K-Ar 年龄值在224~231 Ma(张建东等,2015)。外来岩块多为晚古生代灰岩,以晚二叠世为主。省内尚未发现存在蛇绿岩碎片。晚三叠世的碰撞造山及其晚三叠世末造山隆起导致区域缺失早侏罗世沉积;中—上侏罗统郎木寺组不整合于下伏地层之上,主要为陆相碎屑岩、安山岩及火山碎屑岩组合,属后碰撞环境下的产物。新生代发育断陷-走滑盆地中的河湖相碎屑岩系沉积。

4.3 北羌塘-三江造山系(Ⅲ)

分布于勉县-略阳结合带(Ⅱ1)以南,北川-映秀断裂带和小金河断裂带以西,是经历了晚古生代—中生代多岛弧盆系、弧后扩张、弧-弧碰撞、弧-陆碰撞等地质构造作用过程而发展演化所形成的。省内可进一步划分出6 个二级构造单元,分述如下。

4.3.1 摩天岭地块(Ⅲ1)

起于平武—青川一带,向东延入甘陕地区,在省内呈不规则倒三角形展布。主体出露中—新元古代变质火山-沉积岩系、南华纪陆相凝灰质碎屑岩和冰碛砾岩以及震旦纪—中三叠世碳酸盐岩-碎屑岩建造。

传统认为该地块具有类似于扬子型的基底与盖层组合,其中基底部分主体为碧口(岩)群火山-沉积岩系,是一套由辉长岩、堆晶辉长岩、辉绿岩、零星超镁铁质岩、硅质岩等岩块,以及强变形的千枚岩、片岩等基质组成的(古)蛇绿混杂岩。沿余家山—坪头山—关口垭—白雀寺一线断续分布有新元古代(884~828 Ma)中-酸性侵入岩(Xiao et al.,2007;曾强,2013;游军等,2018),构成了新元古代俯冲作用构造背景下的(古)岩浆弧。南华纪木座组不整合于下伏地质体之上,显示出大陆冰川或冰水成因特点。震旦系为稳定型碳酸盐建造及少量陆缘碎屑建造。古生代—中三叠世为稳定的碎屑岩-碳酸盐岩沉积。晚三叠世发生陆-陆碰撞,华北与扬子克拉通完成拼合,并发育大量碰撞型花岗岩,如阳坝岩体花岗闪长岩215.4 ±8.3 Ma(秦江锋等,2005),南一里花岗闪长岩223.1 ±2.6 Ma(李佐臣等,2007),木皮岩体斜长花岗岩225.1 ±3.3 Ma(卢旭阳等,2017)等。

4.3.2 巴颜喀拉地块(Ⅲ2)

省内分布于被玛沁-略阳断裂带、甘孜-理塘断裂带以及龙门山-小金河断裂带所围限的川西松潘-甘孜地区,总体呈不对称倒三角形,以广泛发育三叠系西康群巨厚复理石建造为典型特征。中部横贯分布三叠纪如年各岩组砂板岩,并含石炭纪—二叠纪灰岩、外来岩块及少量基性-超基性岩块,组成蛇绿混杂岩。南缘雅江—木里一带分布着大量主体由古生界组成的变质穹隆体。此外,中—新生代陆壳重熔型花岗岩十分发育。

对其基底及其构造属性尚存在不同认识。黄汲清等(1962)和任纪舜等(1980)提出松潘-甘孜地体基底是一个古老的硬块,称为松潘地块、阿坝地块或若尔盖地块,并被认为是扬子的西延(马丽芳,1985;许志琴等,1992;杨逢清等,1994;张国伟等,2001);但对基底性质及分布范围尚存不同认识,有学者认为均为陆壳基底(姜春发等,1992;任纪舜等,1999;尹安,2001),也有学者认为其范围仅局限于若尔盖—松潘—甘孜—达日一带(马丽芳,1985)。另一种则认为东部为扬子陆块的西延,属于泛扬子陆块的一部分,西部其下可能为洋壳(Sengor,1984;张雪亭等,2005;罗志立等,2006)。

地块东缘零星出露有中—新元古代黄水河(岩)群、通木梁组和以新元古界为主的岩浆杂岩等,并组成不同类型的变质穹隆体,如骄子顶966~792 Ma(裴先治等,2009;Li et al.,2017,2018)、刘家坪877~825 Ma(李佐臣等,2013;胡安新等,2014)、彭灌859~699 Ma(马永旺,1996;Zhou et al.,2006a)、格宗864 Ma(徐士进等,1996)等。基底岩系中发育韧性变形的流变褶皱、韧性剪切带和后期脆韧性变形的断裂;南华系至古生界覆于基底岩系之上,与基底岩系之间或内部常发育韧性剪切滑脱变形,地层有缺失。南华系木座组具标志性的冰碛砾岩及火山碎屑岩,震旦纪以来主要为一套稳定型碎屑岩-碳酸盐岩沉积,仅零星出露于丹巴和汶川、茂县等地。古生界至上二叠统底部主要为被动边缘盆地碎屑岩夹碳酸盐岩沉积。中上二叠统至中三叠统,主体为一套火山碎屑岩-碎屑岩夹碳酸盐岩。中—上三叠统发育巨厚的西康群复理石建造,以厚度巨大的砂、板岩韵律层为主要特征,砂岩为低成熟度的复陆屑、杂陆屑砂岩。上三叠统顶部—下侏罗统为安山岩、火山碎屑岩夹凝灰质砂岩及煤层,火山活动属大陆边缘盆地陆相喷发。新生代以来,在若尔盖、红原等地还沉积了古近纪河湖相红色类磨拉石建造及大量第四系。

该区中生代岩浆活动也十分强烈,以晚三叠世—侏罗纪中酸性侵入岩分布最为广泛,主要形成于后碰撞-后造山构造环境,如四姑娘山正长岩-二长岩(192~188 Ma)组合(张建东等,2015),色达-确洛寺石英闪长岩(212 Ma)-英云闪长岩(198.6 Ma)-花岗闪长岩组合,斜长花岗岩出露极少(张建东等,2015),羊拱海花岗闪长岩-正长花岗岩-二长花岗岩(211 Ma)组合(胡健民等,2005),可尔因过铝质花岗岩(203.8 Ma)等(张能德和张怀举,1993)。侏罗纪火山岩主要为安山岩,仅零星分布,获40Ar-39Ar 年龄值199 ±2 Ma(曾宜君等,2009)。此外,沿道孚—康定一带分布的新近纪花岗闪长岩-二长花岗岩组合,SHRIMP 锆石U-Pb年龄值为18 ± 0.3 Ma,K-Ar 法年龄值为15.4~3.76 Ma(张建东等,2015),具高钾钙碱性过铝质的地球化学特征,为新生代鲜水河左行走滑构造-岩浆作用下的产物。

4.3.3 歇武-甘孜-理塘-三江口结合带(Ⅲ3)

从石渠县真达向南东经竹庆、玛尼干戈至甘孜转向南,经理塘至川滇交界处的三江口,主要由蛇绿混杂岩、陆壳残片、高压变质岩等组成。

蛇绿混杂岩主要由蛇绿岩(残片)、洋岛-海山岩块以及基质等组成。蛇绿岩包括基性-超基性堆晶岩、辉长岩、辉绿岩墙、洋脊型拉斑玄武岩和放射虫硅质岩等,大多是被肢解呈构造岩块散布于基质中,局部(如在理塘禾尼—热水塘一带)出露较完整的蛇绿岩“层序”(莫宣学等,1998)。洋岛-海山组合主要由玄武岩+灰岩+硅质岩组成,玄武岩常具枕状构造。基质主要为晚泥盆世—三叠纪形成的一套洋盆地层系统中的深海沉积系统组成,主要岩性为变质变形的浊积砂岩夹板岩、千枚岩和火山岩等。

陆壳残片上主要是奥陶系—泥盆系碳酸盐岩-碎屑岩组合,1∶20 万和1∶100 万区调在生物灰岩中采获志留纪四射珊瑚和奥陶纪化石,片理化玄武岩Rb-Sr全岩同位素年龄为436 ±66.5 Ma和470.7±26 Ma。

高压变质岩主要为蓝闪片岩和榴闪岩。蓝闪片岩见于新龙麻日乡南西、理塘亚火乡五花村,前者为绿帘绿泥蓝闪片岩,后者为含蓝闪石变辉绿辉长岩(张能德等,1998)。1∶25 万新龙幅区调见含蓝闪石蚀变玄武岩、含蓝闪石绿黝帘石阳起石片岩、含蓝闪石绿泥阳起石片岩等。榴闪岩仅在中段理塘县甲洼、奔戈一带,为具有韧塑性变形的石榴角闪片岩、石榴硅镁石角闪片岩(罗森林和魏永峰,2003;魏永峰,2004)。

该结合带主要经历了晚古生代以来的地质构造演化。晚泥盆世,随着扬子西缘的裂解,甘孜-理塘弧后洋盆打开并持续扩张,形成一系列玄武岩及硅质岩。张世涛等(2000)及1∶5 万阿加洼幅区矿调(2016)分别在中甸西北的劳改皮、理塘北西的硅质岩中发现了中泥盆世到早石炭世放射虫;1∶5万金沟幅区调(2015)获中段辉长岩斜锆石U-Pb 年龄为346 ±17 Ma。二叠纪甘孜-理塘洋盆发育成熟,发育大量洋岛-海山组合。在理塘县查日查冬一带获枕状玄武岩锆石U-Pb 同位素年龄为271 ±10 Ma(严松涛等,2019),与之相伴生的细晶灰岩中获得晚二叠世末期的牙形石Clarkinachangxingensis;此外,在近年来的1:5 万区调工作在尼汝一带获得同位素年龄值主要在293~253 Ma(任飞等,2017)。晚三叠世,甘孜-理塘弧后洋盆开始向西俯冲,并沿俯冲带西侧形成规模宏大的岛弧带。晚三叠世末俯冲结束,局部地区仍处于残留海盆地环境;早白垩世开始残留海消失,开始陆内汇聚造山(王康明等,2002)。

4.3.4 义敦-沙鲁里弧盆系(Ⅲ4)

总体沿德格—昌台—义敦—乡城一线呈北北西走向展布,可进一步划分为沙鲁里-冬错岛弧带(T3)(Ⅲ41)、茶布朗-水洛穹隆构造带(Pt2-3)(Ⅲ42)、勉戈弧后盆地(T3)(Ⅲ43)3 个三级构造单元。

沙鲁里-冬错岛弧带(Ⅲ41)地层主要为一套晚三叠世碳酸盐岩-基性火山岩-含煤碎屑岩建造组成。晚三叠世卡尼期和诺利早期为火山岛弧及弧间盆地的活动型火山-沉积建造。曲嘎寺组和图姆沟组为一套浅海相碳酸盐岩夹中基性-中酸性火山岩组合,构成典型的岛弧火山岩带;其间发育的根隆组和勉戈组“双峰式”火山岩组合,构成弧间裂谷盆地的主体,火山活动年龄为232~210 Ma(徐明基等,1993;叶庆同,1991;侯增谦等,1995)。三叠系上部喇嘛垭组和英珠娘河组为滨浅海相含煤(线)碎屑岩组合,含双壳类和丰富的植物等化石,标志着甘孜-理塘洋盆闭合与弧-陆碰撞造山作用。晚三叠世深成岩浆规模较大,早期闪长岩类占绝对优势,成因类型为“I”型,主要由俯冲作用导致形成,同位素年龄值主要在230~220 Ma;晚期主要为浅色花岗岩类,属“S”型,同位素年龄值主要在210~200 Ma(张建东等,2015)。晚三叠纪末,甘孜-理塘洋盆沿俯冲带收缩为残留盆地,持续到早中侏罗世。晚侏罗世开始沙鲁里岛弧主体隆起,新生代发育断陷盆地中的河湖相碎屑磨拉石沉积。

茶布朗-水洛穹隆构造带(Ⅲ42)内发育穹窿构造,主要分布于恰斯、唐央、亚丁等地,传统认为它们主要由中—新元古代变质岩基底及其古生代盖层构成,原属扬子西缘的组成部分。古生代地层以碎屑岩为主夹碳酸盐岩和中基性火山岩,已发现的各时代生物化石类同扬子型。受多层次顺层滑脱剪切改造,频见构造缺失寒武系、中—上奥陶统、中—上志留统、上泥盆统和下石炭统等地层。早中三叠世,东西部的沉积环境差异明显,西部党恩组、列衣组主要为变碎屑岩夹硅质岩及火山岩建造,东部领麦沟组、三珠山组和马索山组为稳定的浅海相碳酸盐岩和细碎屑岩组合。晚三叠世以来,甘孜-理塘洋壳向西发生俯冲,并由于碰撞造山发生变质变形,最终呈构造穹隆产出。

勉戈弧后盆地(T3)(Ⅲ43)又称为勉戈-青达柔弧后盆地,主要发育在义敦岛弧带北段昌台岛弧西侧(侯增谦等,1995;胡世华等,1992)。盆地中出露的最老地层为早—中三叠世义敦群,为一套半稳定性火山-碎屑岩组合。晚三叠世随着甘孜-理塘洋向西俯冲,在沙鲁里岛弧带以西沿孔马寺—勉戈—农都柯一线为中心发生弧后扩张,发育以高钾流纹岩-钾玄岩组合双峰式火山岩,两者构成同一条Rb-Sr 等时线,年龄值为213.7 Ma(胡世华等,1992),并发育大量超基性岩-基性岩。盆地西部高贡-格聂发育大量后碰撞花岗岩,同位素年龄值一般在115~76 Ma范围。此外,格聂岩体曾获两组黑云母K-Ar年龄值分别为96~55 Ma和16~7 Ma(王全伟,2008),该复式岩体可能包含古—新近纪侵入体,反映弧后盆地喜马拉雅期的岩浆活动。

4.3.5 中咱-香格里拉地块(Ⅲ5)

总体呈近南北向狭长带状展布,具有基底与盖层的二元结构。变质基底(石鼓群等)出露于云南丽江—香格里拉一带,省内仅出露古生界及其之上的沉积盖层。早古生代主体为碳酸盐岩-碎屑岩组成的滨岸-陆棚相较稳定台型沉积环境。晚古生代甘孜-理塘洋打开,使得中咱地块从扬子陆块裂离西移,并作为微陆块分隔东、西两侧的甘孜-理塘洋盆与金沙江洋盆。泥盆系至中二叠统为浅海碳酸盐岩夹碎屑岩稳定型沉积;上二叠统冈达概组,由玄武岩、碎屑岩、灰岩组成,其中玄武岩地球化学特征与峨眉山玄武岩极为相似,形成于大陆边缘裂陷盆地;三叠纪主要为一套滨浅海相碎屑岩夹灰岩组合;晚三叠世末发生弧-陆碰撞造山,导致了地块上古生代地层的褶皱变形,并引起地块逆冲推覆;同时,构造叠置导致地壳增厚重熔,产生晚三叠世碰撞型花岗岩侵入。

4.3.6 金沙江结合带(Ⅲ6)

金沙江结合带(Ⅲ6)物质组成主要为蛇绿混杂岩、洋内弧、陆壳残片、高压变质岩等。

蛇绿混杂岩主要由蛇绿岩(残片)、洋岛-海山岩块以及基质等组成。蛇绿岩主要包括蛇纹石化超镁铁质岩、超镁铁堆晶岩、辉长岩、洋脊型玄武岩、辉绿岩墙群及放射虫硅质岩等,多被肢解呈岩块分布于基质当中;此外,在巴塘县象鼻山、得荣徐麦-嘎金雪山垭口等地出露有斜长花岗岩。洋岛-海山组合主要位于中心绒—朱巴龙—羊拉—东竹林一带,主要包括迪公岩组(D2)、柯那岩组(D3)、申洛拱组-响姑岩组(C)、喀大崩岩组(P2)组成变质玄武岩-结晶灰岩-浅变质岩系(尹福光等,2016)。基质主要包括千枚岩、板岩、片岩等,并遭受到强烈的剪切变形作用。

洋内弧分布于竹巴龙—羊拉—东竹林一带,形成于早二叠世晚期—晚二叠世金沙江洋壳自东向西俯冲消减作用(尹福光等,2016)。如在羊拉乡贝吾出露前弧玄武岩,属低钾拉板系列,具正常洋脊玄武岩与岛弧玄武岩地球化学特征,形成于初始俯冲的洋内弧环境(张雪峰等,2017)。

陆壳残片主要分布于金沙江结合带的中段和南段,主要由寒武系至二叠系中低变质程度的碳酸盐岩、碎屑岩夹中-基性火山(碎屑)岩组成,为次稳定型建造。

高压变质岩仅在得荣绒角有过报道,在该地蛇纹岩化的蛇绿混杂岩中曾发现异剥钙榴岩和绿辉石榴辉岩的构造包体,以及与蛇绿混杂岩共生的岩石中含绿纤石、黑硬绿泥石、硬玉等高压低温变质矿物。

近年来,该带中获得了较多晚古生代的年龄信息,其中锆石U-Pb同位素年龄主要在360~265 Ma(简平等,2003;Jian et al.,2008,2009a,2009b)。如获层状角闪辉长岩年龄为328 ±8 Ma,书松斜长岩为329 ±7 Ma(简平等,2003);东竹林堆晶辉长岩354 Ma,显示出弧后扩张洋盆的地球化学特征(尹福光等,2016);1∶25 万乡城幅区调(2014)在德钦县娘九丁获玄武岩年龄为333.34 ±1.9 Ma。此外,带内紫红色硅质岩中发现有晚泥盆—早石炭世放射虫以及早二叠世的放射虫等。这都表明金沙江带蛇绿岩形成时代最早要到早石炭世,甚至可能要下延到晚泥盆世。

4.4 扬子克拉通(Ⅳ)

扬子克拉通(Ⅳ)具有基底与盖层的地壳组成特征,省内分布于东部。在扬子周缘表现为洋-陆转换过程的弧-弧、弧-陆碰撞形成的扬子“基底”,其上与青白口系板溪群及相当层位的浅变质岩呈不整合接触;约820~780 Ma 形成裂谷火山-沉积岩系和裂解的侵入岩组合;在780~635 Ma 受全球冰期制约,全区形成冰期和间冰期沉积,震旦纪至中三叠世形成海相稳定地台型沉积,沉积受基底构造格局控制,陆块主体形成台地沉积或隆起,陆块四周形成被动大陆边缘沉积;晚三叠世之后转化为陆相前陆沉积(潘桂棠等,2015)。

近年来,对会理通安—菜子园一带的中元古代晚期蛇绿岩、蛇绿混杂岩的调查和研究,为扬子克拉通古构造格局及大地构造形成演化等的重新认识,提供了重要的成果资料。本次依据这些研究成果,将四川省扬子克拉通(Ⅳ)进一步划分为上扬子陆块(Ⅳ1)、菜子园-通安结合带(Ⅳ2)、滇中陆块(Ⅳ3)3 个二级构造单元。

4.4.1 上扬子陆块(Ⅳ1)

省内为北川-映秀-小金河断裂带为界的东部地区,在构造上表现为攀西南北向裂谷带、周缘逆冲带及其围绕的中间前陆盆地;其中攀西、周缘逆冲带主要由前南华纪基底变质岩系和震旦纪—三叠纪稳定海相沉积组成,中间前陆盆地以广泛分布中生代陆相红层为特征。可进一步划分为6 个三级构造单元。

(1)盐源-丽江被动陆缘(Ⅳ11)

该带历经了震旦纪—古生代被动大陆边缘、二叠纪陆缘裂谷和三叠纪边缘拗陷等主要构造演化,自晚三叠世后遭受由西向东的挤压作用,形成前陆逆冲带。震旦纪到古生代为稳定的克拉通盆地,属扬子型沉积建造,以滨浅海相碳酸盐岩和砂岩、泥质岩石为主,其中二叠纪时期发育巨厚的海相-陆相峨眉山玄武岩。三叠纪主要为浅—滨海相碳酸盐岩和碎屑岩沉积,晚三叠世海水变浅并逐渐退去,广泛发育海陆交互相碎屑岩夹灰岩—陆相含煤碎屑岩系。侏罗系—白垩系缺失。新生代主要表现为地壳隆升和增厚,发育古近纪山间磨拉石建造、新近纪湖沼-河湖相含煤砂泥质岩等,并形成一系列壳幔混合源型富碱斑岩、幔源钾质煌斑岩及碱性杂岩(47~21 Ma)。

(2)康定-攀枝花基底杂岩带上叠攀西裂谷(Ⅳ12)

主体属于“康滇地轴”四川段,而晚古生代到中生代在“康滇地轴”陆壳基础上,沿基底早期生成的几条长期反复活动的S—N 向主干断裂带以及伴生的NNE 和NNW 向裂谷网络发育起一套大型(陆内)裂谷带,称为攀西(古)裂谷(骆耀南,1985)。

带内出露康定(岩)群基底变质岩系,总体呈南北向展布,为一套混合岩化中—深变质岩系,传统认为其属于结晶基底,形成时代定为古元古代(或更老)。据近年来的一些研究成果表明,康定(岩)群内可能存在混合岩化的深成侵入体,有学者认为其中的片麻岩多属英云闪长岩-奥长花岗岩-花岗闪长岩(TTG)组合,时代为新元古代(杜利林等,2006;耿元生等,2008),并对康定(岩)群形成时代及构造属性的传统认识提出了质疑。

河口(岩)群、会理群、盐边(岩)群等为一套浅变质岩系,传统认为是褶皱基底,时代为中—新元古代。河口(岩)群仅出露于会理—黎溪一带,由变钠质火山岩、片岩、变质砂岩和大理岩等组成,原岩主要是陆源碎屑-泥质建造和细碧角斑岩建造;获石英角斑岩年龄值为1722 Ma(王冬兵等,2013),贯入其中的辉绿岩脉年龄值为1488 Ma 和1710 Ma(辜学达等,1997;关俊雷等,2011)。盐边(岩)群主要由巨厚海相拉斑玄武岩组成,上部为具浊流沉积特征的砂泥质复理石建造,并有高家村(812 Ma)和冷水箐(806 Ma)等辉长岩体侵入;就其形成的构造环境,主要包括弧前盆地(骆耀南,1983)、弧后盆地(杜利林等,2005)、蛇绿岩(孙传敏,1994)等认识。会理群下部为陆源碎屑岩夹中-基性火山岩,中部为碳酸盐岩,上部为变质中-酸性火山岩,已获火山岩年龄值主要集中在1082~958 Ma(牟传龙等,2003;耿元生等,2007,2017;尹福光等,2011,2012)。此外还分布有中—新元古代峨边群-登相营群陆源碎屑岩-碳酸盐岩,局部夹基性-中酸性火山岩等。

中—新元古代发育大规模的岩浆杂岩,以中酸性的花岗岩类分布最为广泛,包括S型、I型和A型花岗岩等,形成时代主要在850~750 Ma(李献华等,2002;Zhou et al.,2006b,2007;刘树文等,2009;Cui et al.,2015;赖绍聪等,2015;Yang et al.,2016;Li and Zhao,2018)。对这些岩浆杂岩的成因及构造背景一直存在重大争议,其争论的焦点主要在于它们的形成是与俯冲碰撞作用(如岛弧构造环境)有关(Zhou et al.,2006 b,2007;Zhao and Zhou,2007a,2007b;刘树文等,2009;Li and Zhao,2018;Zhao et al.,2018),还是与板内非造山环境下的地幔柱活动有关(李献华等,2002;Li et al.,2010;Cui et al.,2015;赖绍聪等,2015;Yang et al.,2016;卓皆文等,2017)。与之近于同时期的火山岩以苏雄组为代表,近年的锆石U-Pb 测年值集中在850~780 Ma(李献华等,2001;张建东等,2015;卓皆文等,2015;鄢圣武等,2019);其中流纹岩为高钾钙碱性系列,玄武岩属碱性系列,多是后造山裂谷环境火山作用的产物。近期对康定—石棉一带的岩浆岩的时代、岩石组合及构造属性取得了许多新的认识,总体表现出扬子西缘在中元古代晚期—新元古代早期可能经历了板块俯冲与碰撞造山的构造作用过程,并保留了不同构造阶段的岩浆记录,如石棉辉长岩(SSZ型蛇绿岩)年龄值为1066 Ma,凉山岛弧型辉长岩为937 Ma(Hu et al.,2017),石棉岛弧型花岗岩年龄值为818 Ma(林广春,2010),康定杂岩中的TTG组合同位素年龄为778 Ma(杜利林等,2006),石棉安顺场后碰撞型钾长花岗岩年龄值为777.3 Ma(朱毓等,2017)等。

震旦纪—早古生代为被动大陆边缘环境碳酸盐岩-碎屑岩建造。晚古生代,除早二叠世浅海碳酸盐岩分布较多外,泥盆系和石炭系基本缺失。晚古生代末期—中生代早期,本区发生陆内裂谷作用,基性岩浆活动以多期侵入和火山喷溢为特征,并大量发育同时期同源层状基性-超基性堆晶侵入岩;早—中三叠世以碱酸性岩浆作用为主,由霞石正长岩、英碱正长岩、碱性花岗岩和碱性粗面岩-流纹岩组成;这些火山岩和侵入岩具上叠裂谷性质,并赋存著名的攀枝花钒钛磁铁矿床等。上三叠统为巨厚的下部红色磨拉石建造(丙南组)和上部陆相含煤建造(大荞地组、白果湾组)。上三叠统上部为宝顶组含煤砂页岩建造以及侏罗纪—早白垩世红色复陆屑建造,呈被盖式覆盖。晚白垩世至古近纪盆地渐趋萎缩,小范围沉积了一套含膏盐的河湖相红色蒸发岩建造,并伴有钾质煌斑岩和碱性杂岩侵位,后者赋存有牦牛坪、大陆乡等稀土矿床。

(3)凉山-筠连被动陆缘(Ⅳ13)

西起于大相岭,向南东经峨边、雷波、筠连延入云南、贵州,总体呈向南西凸出的弧形带状分布,发育近南北向、北西向、北东向及近东西向相互叠加或改造的构造形迹。

带内最古老的会理群、峨边群出露有限,其中峨边群为变质沉积碎屑岩夹中基性火山熔岩间有碳酸盐岩的一套岩石组合,所侵位的辉绿岩脉年龄值为830~800 Ma、780~745 Ma(崔晓庄等,2012)。早青白口世—南华纪主要为苏雄组-开建桥组-列古六组火山-碎屑岩,较西侧康定-攀枝花地区明显减少,分布少量二长花岗岩-正长花岗岩组合。震旦系—泥盆系为被动大陆边缘碳酸盐岩-碎屑岩沉积,缺失石炭系(局部地区缺失志留系—泥盆系)。下—中二叠统为稳定的碳酸盐岩,上二叠统峨眉山大陆溢流玄武岩广泛分布。下—中三叠统为碎屑岩—碳酸盐岩,上三叠统为须家河组含煤岩系,侏罗纪为红色复陆屑建造,缺失白垩纪—新近纪沉积记录。

(4)前龙门山被动陆缘(Ⅳ14)

沿广元朝天—宝兴一线呈北东向狭长带状分布,南西至天全附近,北东延入陕西,以发育大规模的逆冲推覆构造为特点。

宝兴附近零星出露康定(岩)群、黄水河(岩)群中深变质岩系;晚青白口世—南华纪苏雄组、裂谷六组仅局部发育,主要为流纹岩。此外,在宝兴一带还发育大量新元古代中酸性侵入岩,以正长花岗岩—二长花岗岩为主,并含少量石英闪长岩-花岗闪长岩-斜长花岗岩组合。震旦系—中三叠统为稳定型砂泥质建造及碳酸盐岩建造。晚三叠世须家河组含煤碎屑岩与侏罗—白垩纪红层,为中生代前陆盆地系统的组成部分。晚三叠世后,龙门山处于陆内汇聚部位,后期构造运动颇为活跃。侏罗纪山麓砾岩(五龙沟砾岩)主要分布于中段偏南,在漩口—汉旺一带分布少量侏罗—白垩纪红层。由于强烈的逆冲—推覆作用,发育著名的灌宝飞来峰群,主体为泥盆纪—中三叠世碳酸盐岩,下伏原地系统一般为上三叠统。直到始新世中、晚期,推覆体才最终定位。

(5)四川前陆盆地(T3-K)(Ⅵ15)

相当于地理划分上的四川盆地,总体呈北东向的菱形展布,为晚三叠世前陆推覆、逆冲作用及构造加积负载作用下形成的前陆盆地。盆地内广泛分布中—新生代陆相红层,总体变形微弱。

盆地基底和古生界未出露,盆区腹地经深钻证实发育有完整的扬子型海相震旦系—古生界。地表仅在华蓥、邻水一带有古生界出露,为寒武系—志留系及石炭系—二叠系,缺失泥盆系。三叠纪是四川盆地重要的构造演化与成矿阶段,早三叠世晚期该区为半封闭内海盆地,以龙泉山和华蓥山为中心逐步形成“水下高地”;中三叠世,两个水下高地进一步发展,周边古陆扩大,使海盆封闭更趋完善,发育蒸发式建造(四川省地质矿产局,1991);晚三叠世为海陆过渡相或陆相的砂岩、粉砂岩、页岩夹煤层。晚三叠世晚期,龙门山逆冲带向四川盆地西部推进,进入陆内汇聚的后造山陆相磨拉石前陆盆地阶段;晚三叠世晚期后,海水全部彻底退出该区,使之成为一大型内陆盆地,以巨厚的陆相红色碎屑岩—蒸发岩和山前磨拉石沉积建造为主;红色复陆屑建造西厚东薄,西部上三叠统—第四系发育齐全,厚度巨大,向东厚度减薄甚至缺失。

(6)米仓山-南大巴山被动陆缘(Z-T2)(Ⅳ16)

属于四川盆地北缘地带,向北、东延入陕西、重庆,主要由前南华纪后河岩群和火地垭群基底变质岩系、晚青白口世—南华纪花岗岩、南华纪中酸性火山岩-磨拉石建造,以及震旦纪—志留纪和二叠纪—中三叠世稳定性海相沉积组成,缺失泥盆—石炭系。该带先后历经了古岛弧、后造山裂谷和被动大陆边缘的演化过程,于晚三叠世因秦岭洋闭合引起碰撞造山,导致基底逆推上隆(尹福光等,2016)。

传统认为后河岩群为该带最古老的结晶基底,岩性主要为混合岩化斜长角闪岩、片麻岩和变粒岩组合。其时代也有不同认识,曾获2435~2002 Ma的同位素年龄(凌文黎等,1996;张宗清等,1996;何政伟等,1997);1:25 万广元幅区调(2013)在旺苍英萃斜长变粒岩中获得锆石SHRIMP 年龄851 ± 7 Ma。火地垭群传统认为是褶皱基底,为一套变质复理石-碳酸盐岩建造,岩性多为绿片岩和大理岩。此外,古—新元古代岩浆杂岩十分发育,包括超基性—基性—中性—酸性侵入岩,1:25 万南江幅区调(2008)共划分出古元古代苏长辉长岩-辉绿岩(2057 Ma),中元古代橄榄岩/辉石岩-辉长苏长岩-角闪辉长岩(1317~1065 Ma),以及新元古代辉石角闪闪长岩-角闪石英闪长岩(942~870 Ma)、闪长岩-石英闪长岩(872 Ma)、石英闪长岩-二长花岗岩(767~708 Ma)、钾长花岗岩-花岗斑岩(758~705 Ma)、霓霞岩-碱性正长岩-碱性辉长岩(765~687 Ma)等组合,其中新元古代侵入岩组合总体反映出俯冲→碰撞→伸展的构造演化过程。

与新元古代岩浆杂岩近于同时期分布有开建桥组流纹岩、流纹质火山碎屑岩夹碎屑岩,为陆相山间断陷盆地磨拉石-火山岩建造。震旦纪—志留纪、二叠纪—中三叠纪为浅海—滨海相碎屑岩-碳酸盐岩建造,缺失泥盆—石炭系。三叠世末,该地区上升成陆,发育上三叠统灰色复陆屑建造和侏罗—白垩系红色复陆屑建造。

4.4.2 菜子园-通安结合带(Ⅳ2)

位于四川省南缘通安地区,沿黎溪、通安、新田一带呈近东西向断续分布,为扬子古大陆在中元古代以来经长期构造演化发展形成的结合带,其主要经历了陆内裂解(1.8~1.5Ga)、通安洋盆扩张(1.5~1.1Ga)、洋盆消亡和陆-陆碰撞(1.1~1.0Ga)3个阶段,并经后期构造叠加和改造,形成了现今的状态。

李继亮和张绍宗(1987)最早提出,在会理通安镇附近烂木桥到牛金树一带存在一套蛇绿混杂堆积,代表了一条东西向的元古代碰撞缝合带,称为“通安-小关河元古代碰撞缝合线”。阚泽忠和乔正福(1999)认为菜子园断层严格控制了其南、北不同的沉积、岩浆、变质、构造、成矿的发生与发展,是本区基底构造中十分重要的边界大断层。任光明等(2017)在会理关河—通安地区厘定出“菜子园蛇绿混杂岩”,认为其向东可延伸与扬子北缘庙湾蛇绿混杂岩相连,代表扬子陆块内部元古宙的一条重要构造缝合带。此后的1∶5 万区调填图和科研工作,也进一步证实在会理关河—菜子园—通安皎平渡一带,存在元古代的古结合带。该带主体为蛇绿混杂岩,主要由蛇绿岩(残片)、洋内弧(岩块)、洋岛-海山(岩块)和基质等组成。

蛇绿岩主要由变超镁铁质岩(方辉橄榄岩、橄辉岩、蛇纹石化辉橄岩等)、辉长岩(或堆晶杂岩)、辉长辉绿岩墙群、变玄武岩、硅质岩等组成。菜子园牛圈房等地的橄榄岩属正常蛇绿岩套底部的方辉橄榄岩,同位素年龄为1452 ±41 Ma、1453 ±56 Ma(王生伟等,2013;蒋小芳等,2015)。硅质岩仅零星分布,主要呈岩块状产出,岩石类型为硅质岩、硅质板岩或石英岩等。

洋内弧主要分布于桃树湾一带,主要由玄武岩、辉长岩、蛇纹岩及蛇纹石化橄榄岩组成。辉长岩和玄武岩具有轻稀土元素亏损、类似N-MORB 的稀土元素配分模式,具典型MORB-like 玄武岩(前弧玄武岩FAB)地球化学特征,辉长岩LA-ICP-MS锆石U-Pb 同位素年龄为1375 ±7 Ma,可能代表菜子园—通安洋洋壳初始俯冲的时间(任光明等,2017)。

洋岛-海山分布在麻栗坪、龙潭箐、芭蕉乡等地,主要由玄武岩与大理岩(或大理岩化灰岩)组成。玄武岩地球化学特征显示出与典型的OIB 相似的特征,与灰岩伴生。

基质主要为板岩类,变质程度低,变形强烈,岩层强烈褶皱,包括炭质板岩、砂质板岩、泥质板岩,局部夹变质火山碎屑岩等。1∶5 万通安、皎平渡幅区调(2019)在变沉凝灰岩中获LA-ICP-MS 锆石UPb测年的结果为1431.5~1414 Ma。

4.4.3 滇中陆块(Ⅳ3)

滇中陆块(Ⅳ3)位于菜子园-通安结合带(Ⅳ2)为以南,省内分布十分有限,出露下—中元古界东川群,为一套滨浅海变质陆源碎屑岩-碳酸盐岩夹火山碎屑岩组。

区域上东川群的同位素年龄主要在1800~1500 Ma,时代属早—中古元古代。如已获黑山组凝灰岩SHRIMP 锆石U-Pb 年龄1503 ±7 Ma(孙志明等,2009),因民组凝灰岩SHRIMP 锆石U-Pb 年龄1742 ±13 Ma(Zhao et al.,2010),黑山组凝灰岩LAICP-MS锆石U-Pb 年龄1499 ±3.8 Ma(李怀坤等,2013)等。

5 结语

总体上看,四川省主要以勉县-略阳对接带和龙门山-小金河断裂带为界,分为北、西部造山系和东部克拉通三大构造单元。北部秦-祁-昆造山系自北向南经原、古特提斯连续演化形成。西部北羌塘-三江造山系自晚古生代以来,历经了多岛弧盆系统弧后扩张—萎缩和碰撞造山,形成了一系列大地构造相类型互相叠合的复杂构造区。东部克拉通是一个建立在元古代基底和南华纪以来巨厚稳定沉积的构造单元。近年来四川境内获得的一系列中—新元古代蛇绿岩、岩浆岩等研究成果,揭示出扬子克拉通周缘的前南华纪基底岩系可能经历了原板块体制下古元古代洋盆形成与扩张→中—新元古代洋壳俯冲消减→弧-陆/陆-陆碰撞造山→造山后裂解的构造演化过程。

本次依托新一代《四川省区域地质志》的研编工作,对近30 年来区域地质调查、专项调查和综合研究等所获得的成果进行了全面系统的收集和梳理。从多年取得的认识和成果可以看出,四川省东、西部以及北缘三分的基本构造格架以及区域性的构造边界基本上未发生太大变化;但对于各块体的构造属性、相互关系及其地质演化过程,特别是扬子西缘元古代大地构造格局等,还存在不少争议,在今后的工作中需要进一步探索和研究。水平能力有限,认识尚存许多不足之处,敬请同行专家批评指正。

致谢:在《四川省区域地质志》研编过程中始终得到李廷栋院士、肖庆辉研究员、丁孝忠研究员、刘勇助理研究员和庞健锋助理研究员的关注和指导;潘桂棠研究员对四川省大地构造单元划分提出了许多建设性的意见和建议;编辑老师对本文修改提出了宝贵的意见和建议,在此一并表示感谢!