宁波市轨道交通4号线东钱湖车辆段上盖开发项目的设计思路及创新性技术应用*

2022-01-12代刚

代 刚

(中铁第四勘察设计院集团有限公司,430063,武汉∥高级工程师)

目前,我国已建成和在建的城市轨道交通车辆基地已超过400座,其中采取上盖开发的车辆段及停车场已超过50座。在很多城市,车辆基地的上盖开发已成为了必选项。车辆基地上盖开发在实施过程中面临总平面布置、盖上开发与盖下车辆段界面协调,以及消防要求高、建设时序复杂、工期长等诸多难题[1-3]。鉴于此,本文以宁波轨道交通4号线东钱湖车辆段上盖开发项目为案例[4],介绍其设计思路及创新性技术应用,为类似项目提供参考。

1 研究背景

东钱湖车辆段位于宁波市轨道交通4号线(以下简为“4号线”)线路南端,距离东钱湖风景区1.2 km,处于东钱湖大道、玉泉南路、规划环湖西路、规划紫金中路围合地块,其东侧有1条规划河道。东钱湖车辆段区位如图1所示。

图1 东钱湖车辆段区位

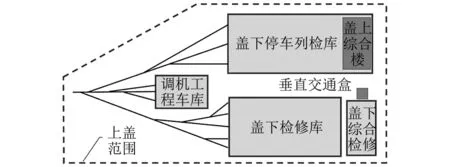

根据线网功能定位,东钱湖车辆段定位为定修段,承担4号线全部配属列车的定修、临修、镟轮,以及部分配属列车的周检、月检和停放任务。图2为东钱湖车辆段上盖部分的剖面示意图。

图2 东钱湖车辆段上盖部分剖面示意图

2 设计思路

2.1 总平面布置及盖下工作环境的改善

上盖开发车辆段的大部分库房均处于盖下,相应作业环境较差[5],主要体现在:①盖下通风条件差,特别是南方梅雨天气湿度较高;②盖下采光较差,除盖体边缘及盖体开孔处,大部分区域生产作业白天均需要照明。

文献[6]提出了一种“以距离换环境”的理念,将生产车间和配套办公用房进行分离,将段内办公用房最大限度迁至盖外,从而达到根本改善运营办公条件的目的。由于车辆段人员办公主要集中在综合楼,因此将综合楼调整至盖外是改善作业环境的主要途径。相应的总平面布置主要有2种方案:

方案一:综合楼位于盖下,紧邻盖体边缘,靠近检修库及停车列检库等主要生产用房,如图3所示。

图3 上盖车辆段总平面布置方案一

方案二:将综合楼设于盖上,并在靠近检修库、停车列检库等主要生产用房处设置垂直交通盒,如图4所示。

图4 上盖车辆段总平面布置方案二

方案一适用条件为:盖下用地条件较为宽松,物业开发品质较高,车辆段区域与物业开发区域独立设置。

方案二适用条件为:盖下用地条件较为局促,同时盖上物业允许布置车辆段办公用房,但存在物业与车辆段办公区域交叉。

东钱湖车辆段采用上盖与落地开发结合的形式。由于东钱湖车辆段处于河道及城市路网围合区域,受用地条件限制,高品质住宅开发主要布置在盖上,在盖外区域布置车辆段办公楼。为尽可能减少对落地物业开发的影响,车辆段厂前区设置于咽喉区,如图5所示。

图5 东钱湖车辆段总平面区位条件

根据用地条件,将综合楼布置在盖外咽喉区,靠近主入口,可以改善采光条件。

新车和检修完成后的列车多从检修库内转入试车线,以进行全面的动态性能检测调试。为减少列车的折返调车作业和咽喉区的交叉干扰,试车线需与检修库相邻设置。试车线的长度普遍远长于车辆段其他设施用地,其位置设置受周边地形条件的限制较大。为满足试车线与检修库的位置关系,保证试车线联络线与检修库咽喉区连接顺畅,在车辆段总平面布置时,应充分结合地形条件合理设置试车线。

在车辆段段内,试车线区域的列车开行速度最高, 列车开行产生的噪声和振动也最大。因此,应尽量将试车线设置于盖下,并采取相关减振措施,以减小试车线作业时的噪声对上盖物业的影响,进而提高开发品质。

综上所述,东钱湖车辆段总平面布置概念图如图6所示。

图6 东钱湖车辆段总平面布置方案

车辆段上盖物业开发后,其盖下的采光通风等条件均较差。为改善盖下环境,宜在盖边等部分采光较好的区域种植喜阴类植物,在生产区使用硬质铺装。

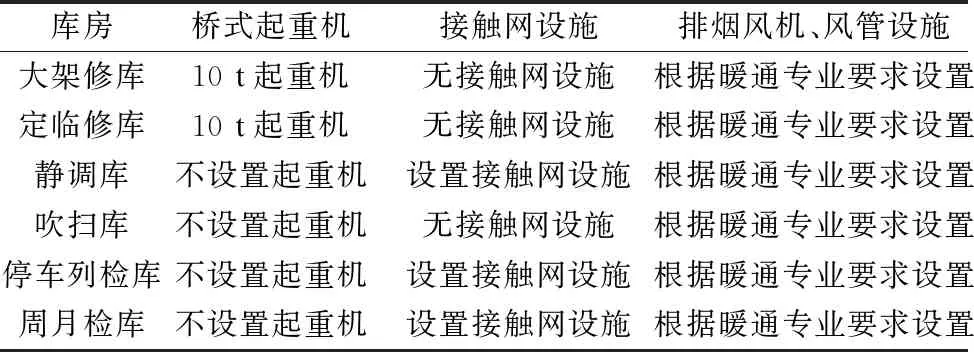

2.2 盖板高度

根据开发要求,车辆段上盖平台设置为1层或者2层盖板。为方便上盖物业设施的布置,应尽量设置统一高程的平台。其中1层盖板平台的高程主要受盖下车辆通行,以及接触网、排烟风管、消防水管等设施的布置要求限制[7]。运用库及检修库的作业空间对1层盖体平台的高程影响尤为突出。影响高度设计的上盖开发车辆段库房主要设施见表1。

表1 影响高度设计的上盖开发车辆段库房主要设施

东钱湖车辆段大架修库及定临修库均需设置2台10 t双梁桥式起重机。首先,综合考虑架车作业的高度、起重机司机室下部高程、起重机的结构尺寸等诸多因素,将大架修库及定临修库的起重机走行轨高程定为8.1~8.4 m;然后,考虑起重机结构顶部至走行轨高程的距离为1.8 m,排烟风机、风管、消防水管等设施的布置空间高度为1.5 m,故建议大架修库及定临修库的库顶梁底高程不小于11.5 m。此外,大架修库及定临修库的库内净高要求远大于静调库、吹扫库及周月检库等。因此,在大架修及定临修库区域仅设置1层平台板,作为通高区域;在其他区域设置2层平台板,并在平台板之间设置上盖物业的车位。受车型、工艺设备设施、机电设备管线及建筑结构等因素综合影响,1层盖板高程的建议值及限值如表2所示。

表2 不同车型上盖开发1层盖板建议高程

2.3 消防及盖体合规性设计

一方面,上盖车辆段的消防要求比非上盖车辆段更高[8];另一方面,消防设计还需要考虑盖下消防对上盖物业开发的影响。车辆段消防与盖上物业的消防通常为独立设计:车辆段所在层与上盖物业之间需进行防火分隔,即通过楼板、梁、柱等完全分隔开;物业开发的垂直交通及水平交通与车辆基地完全分隔。在此情况下,可将车辆段所在层视为独立消防安全面,依照相关规范进行消防设计。

GB 51298—2018《地铁设计防火标准》要求:车辆基地建筑的承重构件的耐火极限不应低于3.00 h,楼板的耐火极限不应低于2.00 h。然而,对应耐火时限的楼板厚度及钢筋保护层厚度设置却无规范可依[9]。各地楼板厚度、保护层厚度、构件耐火时限及规范的调研统计结果如表3所示。

表3 建筑构件消防设计统计表

由于各地标准均不统一,参考宁波市轨道交通1号线天童庄车辆段的消防性能化结论,确定东钱湖车辆段上盖盖板厚度及钢筋保护层厚度如表4所示。

表4 东钱湖车辆段上盖盖板厚度及钢筋保护层厚度

在盖下区域,各单体应优先考虑自然通风排烟,如无自然排烟条件或自然排烟达不到要求,则应设机械排烟。东钱湖车辆段盖下单体运用库、检修库及物质总库采用机械排烟,其余单体及公共区域采用自然排烟。各地上盖开发项目自然排烟开孔要求各异,如过多开孔,将对物业开发品质影响较大;如不开孔,对盖下车辆段的通风排烟及采光均有影响[10]。在设计过程中,需消防、运营与物业开发及时沟通,以平衡各方需求,还需注意盖板设计应尽可能合规适用,以易于审查。

2.4 结构设计

根据GB 50011—2010《建筑抗震设计规范》,跨度超过18 m的结构属于大跨度结构,需考虑竖向地震作用。根据以往地震经验,大跨度结构震害较为严重。东钱湖车辆段区位属7度半地震烈度区,且其场地类别为Ⅲ类和Ⅳ类,地质条件非常差,故需考虑地震作用放大。此外,大跨度结构还存在施工难度大、不易控制施工温度裂缝(大体积混凝土)和扰度等问题,其建设成本高。因此,在东钱湖车辆段上盖物业开发方案中,在大跨度结构上方应避免布置住宅建筑。

住宅区域应布置在运用库及检修库等大库柱网较为规整的区域(B区),在出入段线区域,住宅应避开大跨度区域(A区)。在咽喉区(C区),由于柱网布局不规则,故物业开发按绿地及社区配套用房进行考虑。物业开发总平面如图7所示。

图7 盖上物业开发总平面布置

盖体的荷载是车辆段上盖结构设计需考虑的重要因素[11]。第1层及第2层盖体施工的实施时序及同步实施范围也需综合考虑各种工况下的荷载。东钱湖车辆段的1层盖体整体同步实施,2层盖体由上盖物业开发方实施。施工期间及上盖物业完成后运营期间的荷载均需在设计中考虑。各部位的设计活荷载取值如表5所示。

表5 各部位的设计均布活荷载

消防车按照30 t考虑。根据建筑结构荷载规范,消防车荷载取值为20 kN/m2。在局部预留的施工通道及塔吊区域,活荷载不应超过54 kN/m2。

3 创新性技术应用

3.1 装配式建筑

车辆基地上盖土建施工项目的工程量大。车辆基地主体大多采用现浇结构。车辆基地施工周期短,施工质量及可靠性要求高,故东钱湖车辆段上盖部分采用了施工方便、质量可控性高的装配式建筑形式。

车辆段检修立柱不仅数量巨大、施工周期长,而且需要准确定位,才能保证后期钢轨的精确安装。这是满足车辆段实际需求的关键。对此,东钱湖车辆段成为国内首次应用了装配式检修立柱(见图8)的车辆段。

图8 装配式检修立柱实景

3.2 智慧车辆段

随着各地逐年攀升的线网规模,与日剧增的客流量,日益多样化的乘客出行需求,信息技术的日新月异,城市轨道交通行业管理理念开始从“重建设”到“重运营”转变。

智慧车辆段是“智慧城轨”的重要分支,需要借助新一代信息技术,提高设备设施的安全性和可靠性,推动设施设备从“计划修”到“状态修”转变。智慧车辆段主要采用了以下创新技术:

1) 全面集成应用了车载蓄电池管理、脱轨检测、障碍物检测、车门防夹检测、弓网检测及接触网悬挂状态检测等系统,并在轨旁设置了弓网、轴温、轮对等检测系统,其能准确监测转向架、受电弓、车体、轨道及接触网等关键节点的运行状态,实现车地融合、互相监测,为实现“状态修”奠定了硬件基础。

2) 集成了车辆调度系统、智能运维系统及车辆监测系统,能分析列车实时状态,对车辆进行远程监控。通过大数据平台、多源异构数据处理及检修运维应用等技术手段,实现了检修运维服务新模式,为实现“状态修”奠定软件基础。

3) 充分发挥BIM(建筑信息模型)技术优势,构建检修设备及相关构筑物信息标准;采用信息与模型脱离的形式,实现数据在车辆运维全生命周期的流转、共享与智能分析,兑现车辆“状态修”,探索性创建智能运维系统。

4) 运用检修人员作业流程的标准化管理、安全监控与自动报警(全自动驾驶防入侵等)技术、检修人员作业的智能化探索技术(VR即虚拟现实、AR即增强现实、MR即混合现实技术应用),实现智能化辅助检修。

3.3 设计中的其他创新

基于上盖车辆段设计及项目实施情况,其他设计细节创新点如下:

1) 为减小咽喉区柱网对司机视线的遮挡,建议该部分柱网采用圆柱形式。

2) 咽喉区的柱网布置需满足转辙机的安装位置及安装尺寸要求,避免转辙机与上盖平台柱网位置冲突。

3) 工艺总平面布置需综合考虑盖上盖下交通流线的组织。一般情况下,盖上盖下出入口应独立设置,既能方便盖上人员的出行,又能提高开发品质。此外,盖上盖下的消防通道宜结合交通组织设计方案独立考虑。

4) 由于盖下通风条件较差,列车运行过程中产生的灰尘较难挥散,造成作业环境恶化,故咽喉区宜设置排水设施,以满足冲洗道床的排水要求。

4 结语

作为高品质车辆基地上盖开发项目,东钱湖车辆基地设计将人性化设计理念贯穿始终:通过优化总平面布置改善盖下作业环境;设置合理的盖体标高,以便盖下检修作业及后续机电设备管线维护保养。合理合规的消防及盖体设计是上盖车辆基地项目重点关注的内容,合理的结构设计是车辆基地安全的重要保障,也是上盖开发经济性重要的评价指标。

车辆基地智能化及数字化是行业发展的趋势,通过装配式建筑兼顾了施工质量和施工周期的要求,通过配备智慧化的运维设备、检修设备及安全设备等装备,推动设施设备从计划修到状态修转变,实现运用智能化、无人化,检修人机融合。