近20年来我国历史文化名城保护研究综述

——基于CiteSpace可视化分析

2022-01-12郑懿玮吴丽丽

□ 郑懿玮 吴丽丽

中国的历史文化名城是历史遗留下来的民族瑰宝,沉淀着因时间累积而形成的浓厚文化底蕴。保护历史文化名城是对历史格局和文脉地貌的延续,是对传统文化的传承。2017年,党的十九大报告中提出要“推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展”,并要求“加强文物保护利用和文化遗产保护传承”。2019年4月,《历史文化名城保护规划标准》正式实施。

保护作为历史文化名城研究中较为重要的领域,应具有良好的发展空间,但是国内对历史文化名城保护的方法与手段进行系统总结阐述的文章较少。因此,本文基于相关研究,对我国历史文化名城保护方法与手段的研究进展进行系统梳理,归纳可借鉴的方法与理论依据,指出历史文化名城未来可发展的研究方向,为相关领域研究提供理论参考。

1 基础研究

1.1 数据来源

本次研究的检索源来自于中国知网数据库(以下简称“CNKI”),将检索环境设置为高级检索,检索时间为2020年12月16日,检索时间范围为2000年1月—2020年12月。以“历史文化名城保护”为主题;以“历史文化名城”和“保护”为关键词进行检索,仅选择中文文献,人工筛选甄别除去会议、新闻等非论文条目,文献类别仅包括期刊、辑刊和硕士论文,共得到3264篇文献。

1.2 研究方法

1.2.1 文献综合法

文献综合法是通过各种方法检索与搜集相关的文献资料,对已有的成果进行分析总结,立足于前人的研究基础进行本次论文的研究[1]。广泛收集与本文研究内容相关的历史文化名城保护资料,并对这些资料进行归纳整理分析,为本文研究提供重要的基础资料。

1.2.2 文献计量法

文献计量法是一种与统计学有关的计量方法,可用于学术成果评价。其研究对象为文献系统本身,目的是分析研究其中的规律特征关系,从而凸显文献中的趋势、变化、关系、特征等情况[2]。采用CNKI检索相关文献,通过数据库的“分析检索功能”,对2000—2020年有关“历史文化名城保护”的文献进行检索分析。

1.2.3 知识图谱法

知识图谱法是较新的文献计量分析法,可对大量的文献进行整理分析,并以简洁图形的形式呈现,实现资料的可视化[3]。本研究选用的知识图谱软件为功能比较强大的CiteSpace5.7,采用知识图谱法下的关键词共现分析与聚类分析,梳理和绘制出以国内历史文化名城保护为主题的知识图谱。

1.3 历史文化名城保护研究分析

对检索得到的3264篇文献进行总体分析,主要从每年的总发文数量、研究主题、研究趋势方面进行。

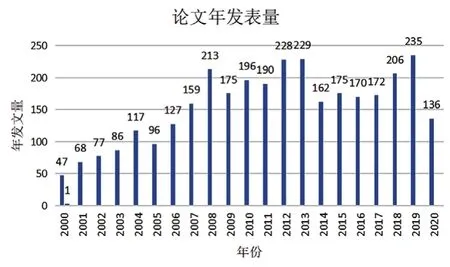

1.3.1 发文量

关于历史文化名城保护分析研究的论文发文量呈上升趋势,并呈波折性增长。峰值变化在2005年发布《历史文化名城保护规划规范》(GB 50357—2005)后受到影响;在随后的8年时间里,关于历史文化名城保护的研究达到高峰时段;近几年大遗址保护等内容的提出进一步影响了历史文化名城的相关研究,尤其在2019年达到相关研究的顶峰,具体情况如图1所示。

图1 论文年发表量

1.3.2 研究主题

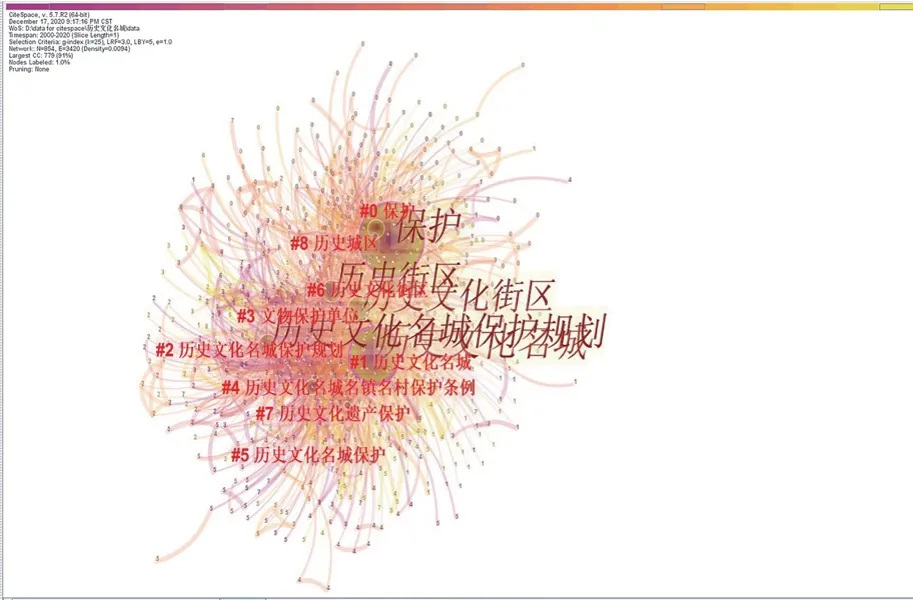

利用知识图谱法对3264篇论文进行聚类分析,节点类型选择关键词(见图2),国内关于历史文化名城保护的研究围绕着历史文化名城保护规划、历史街区保护、历史文化街区保护、文物保护单位、历史文化名城名镇名村保护条例、历史文化遗产保护和历史城区保护等方面展开。

图2 聚类分析图

1.3.3 研究趋势

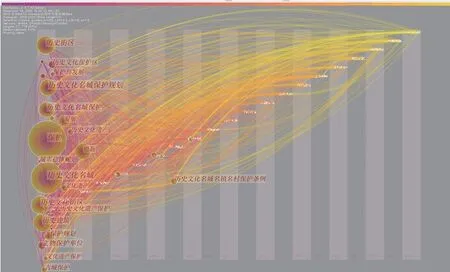

依据关键词等共线分析得到突现度排序图(见图3)和时区图谱(见图4),从而反映该领域研究进展及热点。在2001年提出“保护与发展”议题,2005年提出“历史文化遗产”议题,其后关于保护的各种条例逐渐被提出。在此时间段内“历史文化名城保护”一直都是研究热点,随后《历史文化名城名镇名村保护条例》的实施逐渐成为研究热点。历史文化名城的保护措施逐渐细致具体,并落实到相关条例的实施。

图3 关键词突现度排序图

图4 关键词时区图谱

2 历史文化名城的保护方法与手段

利用知识图谱法对历史文化名城的保护方法进行分析研究,总结出以下4种方法。

2.1 新旧分离模式

新旧分离模式,可以使新城区的发展与老城区分开,同时也保护老城区历史文脉和传统风貌。1998年王景慧、阮仪三、王林从理论与实践两个方面较为详细地论述了历史文化名城的新旧分离模式,即保护旧城另建新城的发展模式[4]。2001年王树声通过实际案例对旧城如何再生的问题,提出了3个原则,在分离的过程中开发新功能以保持古城活力的发展模式[5]。2002年刘临安、王树声整合了韩城与平遥的历史文化名城的保护现状,并在此基础上提出了“新旧分离”的适用性概念[6]。2008年王静提出韩城应将新城作为城市发展的重点,老城作为延伸传承城市文脉风貌的发源地,达成新旧两城共同协调发展的局面[7]。2010年王贵杰、孟璐新、解旭东通过对聊城古城区具体情况的研究,明确了古城区改造发展理念的大致方向,并且提出将新城与旧城分开发展的看法[8]。2011年周予康将历史文化名城按照遗存的完整性分为4类,并提出乾县这类历史文化名城应采取“新旧两城分离,新旧两城融合”的发展模式[9]。2019年杨荣清、刘雅静提出从已有的“新旧分离”规划模式中探寻保护老城原本宝贵的特色文化,达到保护老城发展新城的效果[10]。

2.2 新旧共生模式

历史文化名城的复兴既要保持原始风貌保留历史韵味,又要焕发活力生机以适应现代化的发展。将历史文化的传承与现代特征相结合,使传统与现代共存,即为新旧共生保护模式。2006年常健、邓翔、秦军对历史文化名城荆州如何做到新旧共生形成鲜明的城市景观提出了构想[11]。2013年卢济威、杨春侠、耿慧志针对杭州塘栖城镇的发展问题,提出了“新旧共生”为核心的发展目标,以达到重新整合历史文化特征的目的[12]。2020年陆艺欣从“新旧共生”理念入手,对恩施土家族历史建筑的传统民居文化空间设计展开研究,提出了新旧共生再利用的设计理念,实现历史建筑使用价值和文化价值的共生[13]。

2.3 新旧分离、新旧共生模式

新旧分离不代表新旧完全对立,其目标是新旧共同发展。分离的目的是为了保护古城传统风貌,并且与城市发展经济不相冲突。新旧两城互相扶持、共同发展。新城在开发时要注意与旧城的风貌相协调,建设新城的重点是承担城市的重心功能,分散老城区人口[14]。2005年廖佰翠针对阆中古城的保护发展问题,提出应坚持“分离与共生”原则[15]。2013年刘娟、刘冉为寿县的发展提出了“发展新城、保护古城、提升名城”的理念,坚持“新旧分离、新旧共生”原则[16]。

2.4 其他模式

2005年刘汉州对历史文化名城开封提出了“方位动态景观保护法”和“时代功能注入法”的保护方法[17]。2006年邬文英分析了三坊七巷落寞的原因,并结合其他城市的案例提出了保护旧城发展新区的模式[18]。2008年张亚婷针对一般史迹型历史文化名城的发展与保护的矛盾,对其提出了保护建议[19]。同年侯钰对吉林的历史风貌区提出了“一园五区一旧城”的保护策略[20]。2010年于姗姗对历史文化名城乾县的古城特色有了进一步的研究并提出了整体性保护的保护方法和有机更新的保护模式[21]。2015年刘婕针对物质形态提出了整体保护的方法,针对非物质形态提出了划分重点保护范围、分步骤分层次的保护模式[22]。2017年孟超、唐俊龙针对浙西南山区独特的“山水城埠”格局,从三个不同城市层次、物质形态两个层面,提出了整体保护的模式[23]。2018年杨开将历史文化名城延安的保护发展与“城市双修”相结合,提出了全城保护、强化主线、突出名城的保护模式[24]。2020年龚彦俊、王立新、孙健从旅游开发的角度分析了历史文化名城敦煌的现状以及存在的问题,并提出了既要传承丝绸之路又要发展现代化的保护模式[25]。同年任少飞、尹君、杨敏、杨斌利用GIS与RS技术,通过对保定市的研究,将名城的历史地貌资源进行评估,根据结果,将其划定为不同的保护等级区域,再实施相对应的保护策略[26]。

3 研究与展望

通过对文献的综合分析,当今历史文化名城的保护研究主要集中在相关保护模式的挖掘上,优点是保护的方法更加丰富多样。但是总体来看,还是存在若干不足。今后尚需从以下几方面进行深入研究。

3.1 政策引导

我国目前对历史文化名城的保护主要聚焦在国家级的历史文化名城上,对各省级历史文化名城的保护关注不足,对县级的历史文化名城的保护更为忽视。历史文化名城的保护处于长期困境之中,相关的研究资料不足,保护手段不够完善。因此,应当增加对中小型历史文化名城的关注,加强对其的保护力度。

3.2 大众参与

保护历史文化街区,既要保护其原貌,也要提高其实用性,因此社区参与是历史文化街区保护的趋势。民众都参与到街区的改造之中,既能节省成本问题,也能满足民众的具体需求,民众既是参与者又是受益者。

3.3 保护措施

现如今,保护的手段越来越完善与多样,但是不当的保护方式会让现代技术充满在历史建筑之中。保留原真性是最基本的一点,应遵循“修旧如旧,以存其真”的原则,才能保留其本来的意义。历史文化名城的保护需要完善的保护制度以及严格的监管制度,但是我国目前很多城市在相关保护政策和实施具体细则方面尚不完善。

3.4 可持续发展

历史文化名城保护需要协调好保护与发展的关系,但是保护与发展一直以来都是一个难以解决的矛盾问题。如何做到既能保护文化风貌,又能发展城市进程,这是一个在未来需要深入探讨解决的问题。如何加强新旧城的融合,又能防止潜在的破坏,使得新旧城可持续发展。寻找一种协调的处理手段,是历史文化名城保护的根本目标,也是实现可持续发展的根本所在。

4 结语

运用知识图谱法,通过文献计量分析和聚类分析识别该课题所在领域的主要特征,以图谱的形式展现研究内容并进行系统性的分析。解决历史文化名城的保护方法缺少系统性总结的问题,并最终得出结论:我国历史文化名城保护方法大致为新旧分离模式,新旧共生模式,新旧分离、新旧共生模式和其他模式。虽然总结出以上的4种保护方法,但是具体的保护方法还需因地制宜,结合自身的实际情况选择合适的保护手段。我国在历史文化名城保护方面已经有了初步的成效,但是尚未形成完整的理论体系,后续研究亟须解决对省级、县级历史文化名城的保护不够重视、民众的参与度不高、保护措施不够完善以及历史文化名城的保护与发展的关系不协调的问题。以上问题充分表明了历史文化名城在保护领域还有广阔的发展空间。立足于我国历史文化名城规划保护理论体系,为我国历史文化名城的建设提供更多的保护方法,为我国的历史文化名城保护实践提供有效的支撑和实证基础。