路景相融 绿染贵黄

——贵黄高速生态环保设计理念创新纪实

2022-01-08中交第一公路勘察设计研究院有限公司王孟超

文|中交第一公路勘察设计研究院有限公司 王孟超

地处云贵高原东南部向广西丘陵过度斜坡地带的贵黄高速,沿线总体海拔中等偏高,针对复杂多变的区域自然条件、人文环境,如何贯彻落实生态环保理念?面对挑战,贵黄高速精细化设计沿线环保及景观,并将“重斑块、筑廊道、显基质”的景观生态学理念,运用到生态环保构建之中,将生态基质作为景观生态廊道的基本骨架,实现了区域特色的最大化彰显、生态原貌的最大限度沿袭。

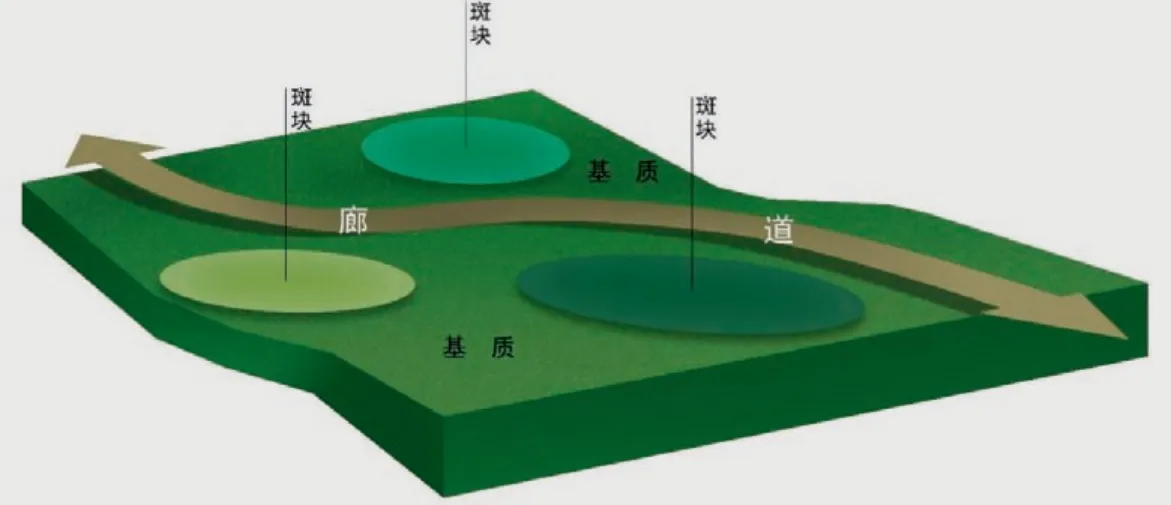

设计之初,贵黄高速就将景观生态学理论运用于设计工作之中,并结合“重斑块、筑廊道、显基质”的景观生态学理念,将沿线路域景观结构划分为斑块(点)、廊道(线)、基质(面)3部分,最终形成“三位一体”的景观效果,使高速公路与周边自然环境、人文特色有机融合,在实现公路路域生态与区域生态有效衔接的基础上,构建景观与道路的“和谐共生体系”。

重斑块 将地区特色融入公路空间

高速公路沿线自然景观均是由无数的景观斑块,按照不同组合形式镶嵌构成,按照性质可分为植物景观斑块、地质景观斑块、人文景观斑块三大类。“重斑块”的根本原则是利用区域斑块特征,将公路景观环境建设成具有区域标识性、体现地域特色的公路路域空间。

“斑块”“廊道”“基质”关系示意图

贵黄高速的总体设计原则有哪些?

鼓励在执行强制性标准的前提下,合理、灵活地运用技术指标,用心设计,精心创作,设计出有特点、有风格的作品。路线设计不片面追求高指标,尽量减少大填大挖,保护生态环境、避免自然景观的破坏,达到安全、环保及与自然景观的融合,创造和谐的氛围,实现可持续发展;在不过分增加工程造价的情况下,力求线形的连续和流畅,提高行车舒适性,最大限度地满足人们对高速公路快捷、舒适的要求。如路线充分考虑沿线的景观性,尽量与周边环境相适应,做到“路侧有景,景中有路”。

重视对路线与工程方案的综合比选,确保方案合理。以路线设计为龙头开展总体设计工作。路线设计充分体现地质、地形选线原则,加强路、桥、隧方案的综合比选和构造物选型、施工方案等方面的研究,设计方案既要安全经济,又要方便施工。

妥善处理好路线与其他公路、沪昆高铁、瓮马铁路、沿线村庄等城市布局规划,以及环境敏感点、河流、管线设施、矿产资源等的关系,减少相互干扰。

贵黄高速设计做到“多保护,少破坏”,实现山区高等级公路与自然环境的和谐共存。

贵黄高速的设计者灵活运用“重斑块”的生态学理念,利用景观造景手法,实现区域独有斑块的“提炼—重组—景观再创造”,在加强区域标识性的同时,扩大区域斑块特征,彻底避免并颠覆了公路沿线景观单调、缺乏的固有印象,使贵黄高速的沿线景观从“点”上亮了起来。

6 个段落形成植物景观斑块

在充分调研和分析沿线周边地形地貌、景观资源、文化资源、旅游资源、植被现状等方面的基础上,设计者将贵黄高速全线划分为6个景观段落,即缓丘沟谷傍行段、峰丛谷地穿行段、深山隧道钻行段、缓丘洼地沿行段、峰林洼地跨越段、山地丘地翻越段。每个段落在体现自然风貌的同时,利用不同植物配搭,形成了独具特色的色彩、植物序列。

以互通立交节点景观打造为例,设计者依托贵黄高速不同互通立交所处的环境特色、原生植被种类,选择了原地貌植物或与之相近的乡土植物组合,模拟自然生长的群落式栽植,最大限度沿袭了原地貌特色,既实现了原植物群落免受外来物种干扰,也保护了生态环境的稳定性。从功能上,加深了出行者对区域“斑块”的直观印象,提升高速出入口的辨识度,从而更好地引导、服务交通。

借景打造地质景观斑块

贵黄高速途经区域存在大量丘原及喀斯特地貌,面对特殊地形地貌带来的难题,设计者通过巧妙设计,将匝道环绕山丘而设、顺势而为,以减少对原有地表的破坏,最大限度保护了原有生态,显露“斑块”,沿袭自然原貌。

地方元素突出人文景观斑块

互通立交绿化“斑块”示意

贵定互通区内保留原地貌实景效果

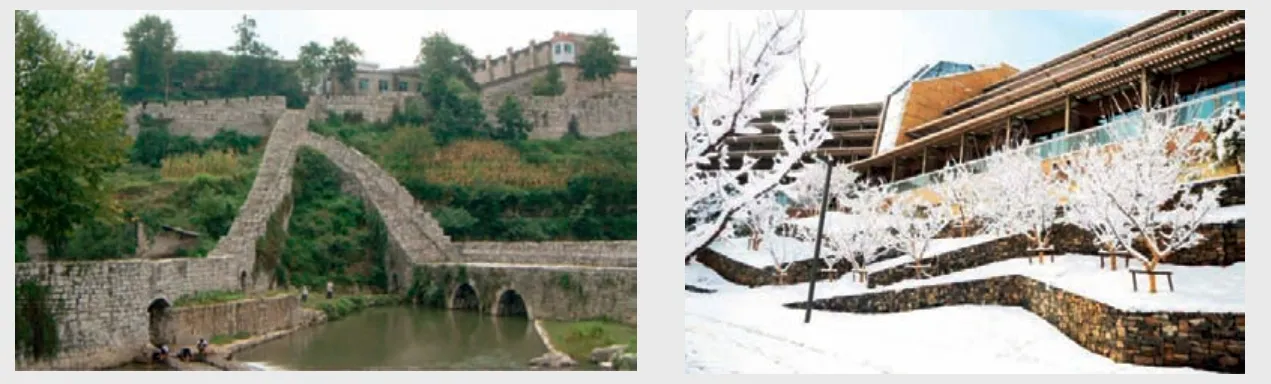

组图:福泉古城垣与服务区景观矮墙意向图

除了自然条件复杂多变,贵黄高速的沿线还分布着众多旅游景区。基于此,设计者在贵黄高速服务区、停车区等人流驻足、休憩地带,在以园林式手法造景的同时,结合当地民俗风情、历史文化,打造人文硬质景观,展示当地文化风貌。其中,旧州服务区结合旧州古城风格,在服务区综合楼与餐厅之间建造了中式连廊,并在连廊的转折处设置廊亭,廊亭前做仿古毛石文化墙,体现旧州古城文化元素;福泉服务区结合当地福泉古城垣的景观特点,在服务区的斜坡上设计多节古城垣矮墙,并配以绿植突出当地人文印象。

筑廊道 将公路生态效益最大化

廊道既分割又连通景观斑块,是出行者与景观斑块之间的桥梁。高速公路提出的“廊道”则是基于公路建设主体而言形成的线性空间。

公路的建设,势必会割裂原地区的生态环境,从生态学角度解释,即形成了线性割裂。景观设计作为一种生态性补偿与恢复手法,缝合了这种割裂,并形成了路域内的生态廊道,即区内廊道。同时,通过在建设中利用多种生态恢复手段,还实现了重新修复、衔接原有地区斑块的效果。

贵黄高速“筑廊道”设计理念,则是强化公路生态效益重要性,并倡导生态补偿与生态衔接。因其沿线植被种类众多,在前期设计者充分调研贵黄高速沿线的植物物种特性,并深入了解沿线的工程地质、地形地貌、气候条件、植被种类及覆盖率、水土保持现状等的基础上,综合各方面条件,最终设计者筛选出了最适宜的乡土植物,依据群落学原则合理配置,力求将贵黄高速沿线的植被恢复到最佳效果。

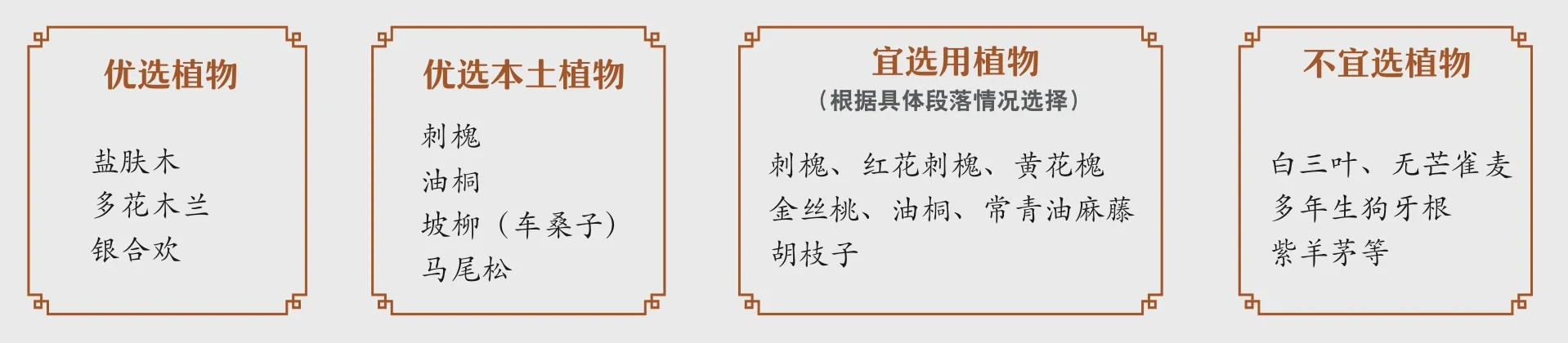

调研结果显示,贵黄高速沿线的生态恢复应主要以适合当地生长的乔木及灌木为主,其中盐肤木、银合欢、多花木兰为必选物种;刺槐及坡柳为可选物种。在植物籽配比中不应加入可选植物,而应该相应增加必选植物的植物籽用量。红花刺槐、黄花槐、金丝桃、油桐则作为点缀植物,用于边坡的色彩增加。

贵黄高速沿线生态恢复备选植物一览

同时,结合贵黄高速沿线的地质特点,设计者还采用“不同边坡用不同植被恢复”的形式,以“无痕化、全覆盖”为处理原则,利用乡土植被无死角恢复施工痕迹。其中,对于一般土质情况较好的边坡,采用喷播植草灌的方式恢复破损面;对于岩质边坡或覆土困难的边坡,采用T型植生板配合挂网的形式,保证土壤和绿化机质的坡面覆盖,并在此基础上恢复植被;对于路堑挡墙、护面墙等路基外露的硬防护设施,以遮盖的方式,在碎落台处栽植攀爬类植物,并辅助以牵引网,在圬工防护顶部平台栽植下垂植物柔化边界。

岔河1号隧道绿化效果

贵黄高速沿线环境保护要求高,还体现在沿线涉及贵州甘溪国家森林公园和蛤蚌河国家森林公园路段,紧邻朱家山自然保护区等生态环境保护区。如何最大化保护和利用原生自然风貌?设计过程中,贵黄高速将生态环保指标精准落地,优化设计成本。其中,在隧道设计时,减少山体鞍部工程,保障山区高速低线位走势。隧道口设置,更是有效规避山林茂密、河流密集位置,减少出入口对原有生态环境的破坏。

此外,贵黄高速沿线还跨越汪家大井集中式饮用水水源保护区、贵定县水坝岩饮用水水源准保护区、福泉市岔河饮用水水源准保护区、黄平县旧州镇冷水河饮用水源二级保护区等多个生态敏感区。针对这一特点,设计过程中,贵黄高速就提出在段落路基范围内集中排水,并设置应急事故池,将水污染风险降到最低,从而构筑绿色生态廊道。

显基质 构筑“佳则收之,俗则屏之”的景观格局

“基质”即为景观背景。路线所经过地区的景观背景即是秀美、独特的自然风光与丰富的人文景观。

多数公路景观设计存在过度修饰化的倾向,浪费人力物力的同时,未达到预期的景观效果。过度修饰形成的是封闭的路域环境,从视线上将公路与环境隔离。同时,过度设计还存在浪费资源、破坏区域生态平衡的弊端。

交融于绿水青山间的贵黄高速

针对公路的景观造景弊端及特点,贵黄高速景观绿化提出“显基质”的设计理念,既在景观设计中凸显独特地域文化和自然风光区域,达到“佳则收之,俗则屏之”的基本景观格局,从一定层面上体现了生态文明建设所提倡的“节约、节能、高效”设计理念。

贵黄高速沿线环境较佳,为展现不同段落的“生态基质”,设计者在路域范围内的道路两侧不栽植乔木,而是将周边环境显露出来,保证行车视线的开阔。在景观不佳路段,则采用栽植苗木带遮挡,例如沿线道路两侧的取弃土场、填平区等地,遮挡绿化采用自然群落式栽植,共设置6种搭配方案,对应各斑块内段落特色种植。

此外,值得注意的是,贵黄高速沿线的服务区、停车区多设置在山区、丘陵路段,周边景色俱佳。因此,在进行景观绿化时,设计者着重考虑周围自然景观的融入与协调,例如针对福泉服务区等外部景观较好的场区,设计者一改大乔木围合式的常规绿化种植方式,而且采用半开放式景观设计,在边界处成组栽植乔木,并在组与组之间留出足够供游客观景的空隙,弱化边界,避免突兀,形成自然过渡,为游客提供更高质量的休憩空间。

路域“显基质”实景效果——贵黄高速新民井大桥