浅层页岩气勘探重大发现与高效开发对策研究

——以太阳浅层页岩气田为例

2022-01-07张介辉张涵冰徐政语张东涛朱斗星

梁 兴 张介辉 张涵冰 徐政语 张东涛 朱斗星

( 1中国石油浙江油田公司;2中国石油杭州地质研究院;3中国石油集团东方地球物理公司研究院 )

0 引言

浅层页岩气是指页岩储层埋深小于2000m的页岩气[1-2],包括储量计算规范中的中浅层页岩气和浅层页岩气范畴。浅层页岩气储层含气量不高、地层微超压、储量丰度及单井初期产量通常比较低,需采用地质工程一体化打造透明页岩气藏和低成本钻压采技术才能实现效益开发[2-7]。鉴于水平井钻探工程的需求差异,本文将页岩储层埋深小于600m的页岩气称为超浅层页岩气。

昭通示范区自2009年开展页岩气勘探以来,已在中深层页岩气开发方面实现了快速突破与快速建产,积累了丰硕的技术成果与丰富经验[4,6-12]。但是昭通示范区属于盆外的复杂构造区,总体为“隔槽式+隔档式”褶皱带交合的构造变换形变带[13],页岩气埋深变化较大,埋深小于2000m区域占据三分之二,而埋深大于2000m的中深层页岩气区几乎已全部勘探评价,勘探方向和勘探新领域在哪里、往哪里拓展已成为页岩气勘探的头等大事,被业界普遍认为是“勘探禁区”的浅层页岩气有没有资源潜力、有没有勘探价值、能不能实效高效勘探急需探索评价[2,4-5]。

从可见页岩气显示的埋深不到300m的YQ1井、埋深为800~1000m的Y1井和Y102井等浅层页岩气老井解剖性的综合分析来看[2-3,5],认为富有机质页岩微纳米级超细孔隙形成的毛细管压力使页岩具有自封闭性,页岩自封闭性和储层顶底板盖层封闭性共同构建了密闭性好的封存箱体系,即使在浅埋藏区域仍具有较好的封存页岩甲烷气能力,紧临深坳陷的斜坡上带—弱形变平缓背斜构造带—流体低势区是浅层页岩气富集成藏、封闭赋存的指向区和勘探有利区。

2017年5月浙江油田公司在太阳背斜构造上开展了老井含气性评价优化与优质页岩段压裂测试复查工作,结果Y1井、Y102井两口老井一举获得直井日产气1×104m3以上的工业气流,取得了浅层页岩气的突破。据此按照稳健勘探评价程序循序推进,先后进行了试验跟进评价产能、集中评价落实资源和目标导向精细开发,短短4年就在太阳—海坝地区评价落实了连片展布的浅层—超浅层页岩气勘探甜点区,获得了2576.35×108m3页岩气探明储量,建成了国内首个千亿立方米级整装的太阳浅层页岩气田,实现了浅层页岩气勘探的重大突破与太阳浅层页岩气田的重大发现,对推动中国南方强改造区海相页岩气勘探开发进程具有重要意义。

1 地质背景

太阳浅层页岩气田位于四川盆地南缘外部的古生界碳酸盐岩裸露区,大地构造上位于滇黔北坳陷威信复背斜带的东北末端(图1),行政上位于云南、贵州、四川三省交界的乌蒙高原山区,主体位于四川省叙永县境内,西南面为云南省威信县。

图1 太阳浅层页岩气田区域构造位置图Fig.1 Regional structural location map of Taiyang shallow shale gas field

1.1 构造特征

太阳浅层页岩气田主要位于太阳背斜、云山坝向斜、海坝背斜、叙永向斜及柏杨坪向斜等构造 (图2)。区域构造形变强度相对较弱,地层倾角主要为5°~15°,太阳背斜北翼斜坡、海坝背斜南翼斜坡地层较陡(地层倾角可达30°~45°)。其中,太阳背斜整体呈现东西向展布、南高北低、北陡南缓的继承性发育特征。受北西向、北东向挤压走滑断裂活动的影响,太阳背斜近东西向地层产状变化平缓,背斜顶部断层相对不发育,背斜构造较为简单,南、北两翼断层下盘发育近东西向的洼槽带,被断层复杂化(图2)。

图2 太阳浅层页岩气田奥陶系五峰组底界构造图Fig.2 Structural map of the base Ordovician Wufeng Formation of Taiyang shallow shale gas field

太阳背斜、海坝背斜形态整体保存完整,背斜主体部位地层平缓且断层发育较少,产气井普遍位于背斜圈闭内,具有轴部产量高、边缘稍低特征[2]。海坝背斜隆升较高,背斜最顶部区域志留系已剥蚀殆尽(图2),页岩层埋深明显比北部向斜浅得多,在210~330m页岩中仍见到页岩气。依据三维地震资料精细解释成果,太阳浅层页岩气田内发育4条边界断层(Ⅱ级断层),这些断层均为盖层推覆滑脱断层,受北西向挤压应力作用形成的近东西向逆断层(胜利断层)、近南北向逆断层(海坝断层)、近南北向走滑断层(太阳断层)和受北东向挤压应力作用形成的北北西向逆断层(田坝断层)(图2),其断距较大(最大断距达1km),平面延伸较长,断穿地表;Ⅲ级断层断距为80~300m,平面延伸较长;Ⅳ级断层断距为20~80m,平面延伸较短。背斜构造定型于燕山期、抬升于喜马拉雅期,在持续压扭状态下,断层侧向封闭性与封堵性能良好,断层断面与构造等值线基本垂直,加上页岩储层微纳米结构特征造就页岩层自身具有自封闭体系,对高部位浅层页岩气富集成藏保存影响较小,为典型压扭性改造背斜型页岩气藏富集模式[2]。

1.2 沉积特征

太阳浅层页岩气田页岩储层主要为上奥陶统五峰组—下志留统龙马溪组一段下部(即龙一1亚段),主体为深灰色、灰黑色薄层状页岩,间夹五峰组上部观音桥段深灰色泥质生屑灰岩(图3、图4)。根据页岩电性、含气性、物性、可压裂性和沉积微相特 征,龙一1亚段可细分为龙一11、龙一12、龙一13、 龙一14四个小层(图3)。

图4 Y104井储层评价柱状图(左)及页岩扫描电镜图像(右)Fig.4 Reservoir evaluation diagram (left) and SEM image (right) in Well Y104

早—中奥陶世华夏陆块与扬子陆块在绍兴—江山—雪峰—南丹一带发生碰撞造山运动,随着造山事件向西北方向逐渐推进,受扬子陆块西南缘川中乐山—龙女寺隆起、黔中隆起的影响,上扬子川渝南—湘鄂西地区在晚奥陶世—早志留世早期进入闭塞海湾型的前陆盆地发育阶段[14]。研究区五峰组—龙一1亚段沉积期以发育深水陆棚相为主[13,15](图3),浮游型笔石生物群生产力极其繁盛[16],发育富有机质、水平层的暗色页岩[7,14],向上至龙一2亚段过渡为半深水陆棚相沉积。页岩岩心观察剖析与井对比分析研究表明,这些富有机质页岩层区域分布较稳定,厚度为25~40m,发育水平层理、块状层理和结核状、侵染状黄铁矿,富含硅质笔石化石,常见不同程度硅化的海绵骨针、放射虫,少见底栖生物化石;页岩层见有十余个厚度很薄(毫米级—厘米级)的纹层状、薄层状火山斑脱岩夹层,反映了低能、强还原、低速欠补偿、富硅高碳的深水陆棚沉积特征,为流动条件弱的水体滞留型、富含火山灰、富笔石生物群的贫氧—缺氧环境,有利于有机质富集、沉积保存与优质烃源岩形成[8,13,15,17]。

图3 Y103井五峰组—龙一段页岩气储层沉积相综合柱状图Fig.3 Comprehensive stratigraphic column and sedimentary facies of shale gas reservoir of Wufeng Formation-1st member of Longmaxi Formation in Well Y103

2 页岩气田成藏地质特征

2.1 浅层页岩气成藏赋存认识

鉴于昭通示范区构造地质与自然地理条件复杂、浅层—中深层页岩埋藏状态多样、中深层页岩气钻采技术挑战大、工程投资成本高和勘查矿权限制的实际,为拓展复杂构造区山地页岩气勘探领域、实现效益开发,浙江油田公司于2015年倡导并逐步形成了“地质工程一体化综合评价、中深层与浅层并举、小井距错层立体开发”的页岩气工作思路。2016年开始以老井解剖为切入点进行浅层页岩气成藏地质综合研究,结果发现页岩气成藏保存并没有常规气要求那样苛刻,而且页岩具有独特的自封闭性、顶底板封盖层条件,即使在浅埋藏区域仍有可能赋存具备勘探价值的页岩气,由此形成了复杂构造区浅层页岩气成藏赋存勘探理论,研究新认识有效指导了浅层页岩气老井复查和新井评价,最终实现了太阳浅层页岩气田勘探突破。

2.1.1 页岩气顶底板封盖层构建封存箱

五峰组—龙马溪组底部页岩气储层拥有顶底板封盖层,即下伏的中奥陶统宝塔组致密瘤状含泥质灰岩底板和上覆下志留统龙一2亚段—龙二段夹泥质灰岩、泥质粉砂岩薄层的泥页岩顶板盖层,这两个围岩层均是分布面积广、具有一定厚度的致密性岩层。其中,龙二段页岩厚度为36~55m,岩心样品在75℃条件下测试平均孔隙度为0.87%、渗透率为0.07mD,突破压力为35.6~38.8MPa;龙一2亚段中上部泥岩非常致密,且孔隙结构差,面孔率仅为0.8%左右,无机孔占75%,有机质孔不发育,孔隙孤立分布(图4①);宝塔组瘤状含泥灰岩厚度为30~95m,岩心样品在75℃条件下测得平均孔隙度为0.96%、渗透率为0.01mD,测井解释平均孔隙度为1.13%,突破压力为62.7~68.2MPa,反映封闭能力优良,可有效阻挡页岩气向下扩散。

通过大面积场发射扫描电镜图像(扫描范围为150μm×400μm,分辨率为4nm)分析测试,龙马溪组纵向上孔隙结构由上至下逐渐变好,有机碳含量逐渐增高,即龙一2亚段中上部泥岩致密封闭性好,可成为保护储气页岩的优良顶板。同时,页岩气藏顶底板封盖层与储气页岩层连续沉积,顶底板岩性致密、厚度大、分布稳定、突破压力高,封隔性能好。太阳—海坝地区历经先埋藏成岩后构造改造抬升的地史演变,如今在浅埋藏的页岩中仍可见到赋存的页岩气,充分表明顶底板封盖层现今仍具有较好的天然气封盖能力,表明致密性围岩层的封闭能力在页岩储层形成和后期改造过程中对页岩气层具有良好的封隔与保存作用[2,5],顶底板封盖层构筑了页岩气封存箱体系。

2.1.2 页岩气自封闭性

由致密极细粒沉积成岩的页岩具有特殊的微纳米级孔隙结构,大面积场发射扫描电镜图像表明最优质的龙一11小层页岩孔隙度高,有机质孔占绝对主导(占比为92.3%),面孔率达4.1%,孔径为10~350nm,以15~45nm为主(图4③)。其中孔径小于20nm的占44.11%,20~50nm占32.31%,50~100nm占6.66%,大于100nm仅占16.92%,孔径小于50nm的孔隙贡献最大。这些微纳米级微小孔径的孔隙造就了页岩具有较高的毛细管压力和甲烷分子间作用力,极大地阻滞了页岩气的流动和逸散,决定了页岩具有自我封闭能力(自封闭性),含气的页岩也就成为直接盖层或融合在气层之中的浓度盖层,从而强化了页岩气的封闭保存。由页岩气顶底板封盖+页岩自封闭共同强化并构建了更好保护甲烷气的三维密闭性封存箱体系,页岩微纳米级孔隙毛细管压力与静水压力共同作用是浅层页岩气孔隙压力的保存机制。

2.1.3 山地页岩气动态平衡成藏赋存

未经改造的海相原型盆地的页岩气藏,是自生自储的连续型非常规气藏,没有经历过规模的长距离运聚。但复杂构造区山地页岩气经历了早期深埋到晚期抬升的地史演化,页岩储层形成了早期沉积压实减孔→生烃期溶蚀增孔→晚期构造抬升剥蚀卸载增渗的“双孔演化”结构模型,构筑了沉积成层→成岩演化→深埋生烃→构造抬升的“多元耦合控源储演化”特殊模式,表现出页岩气富集保存(含气性)明显受页岩储层埋深、地层改造变形(地层倾角)、剥蚀强度与流体势协同控制。岩心实验测试与钻井实践表明,页岩含气量随地层产状变陡、剥蚀量增加而降低(负相关),页岩水平渗透率远大于垂直渗透率(4~18倍),浅部位的页岩气可沿水平渗透率较大的水平层理、微裂缝发生短距离渗流并向高部位区运移聚集。换言之,在复杂构造区近深坳陷的斜坡上带—背斜构造带区域存在顺页岩层理、水平缝发生不同程度的小微量短距离运移聚集现象,即出现深埋区高流体势气源通过顺层渗透不断地运移补充到浅埋区低流体势页岩气藏,从而由顶底板封盖页岩自封闭保存减缓散漏+页岩气储层顺层理小微短距渗运聚补充两要素共同构建了“聚散动态平衡”的复杂构造区浅层页岩气成藏赋存模式,即盆缘山地浅层页岩气仍然是有利的富集赋存目标。

2.1.4 临坳背斜构造利于页岩气富集保存

研究表明叙永—太阳—海坝地区是一个印支期—燕山早期深埋、燕山晚期—喜马拉雅期构造抬升剥蚀、相邻正负向构造幅度差大的构造改造区,紧临深坳陷的高陡倾角斜坡上带—平缓背斜构造流体低势区是页岩气微渗透运移、持续富集成藏、封闭赋存的指向区。在构造运动弱改造、地层相对平缓区,尤其是宽平的箱状背斜构造区,即使剥蚀了区域盖层,页岩自封闭作用仍能保证页岩气扩散和渗流相对变得较为缓慢,从而有效减缓了页岩气的泄漏散失。而且临近坳陷的背斜构造带更有利于接纳顺层渗运补充的页岩气而富集保存成常压—微超压的页岩气藏,从而得出了在封存箱体系之中即使埋藏再浅也能有效保存规模开发的浅层页岩气田的新认识,紧临深坳陷的背斜构造可以形成微超压的浅层页岩气藏。

2.2 浅层页岩气田勘探发现历程

基于上述的复杂构造区山地页岩具有“自封闭保存减缓散漏+顺层理小微短距渗运聚补充”动态平衡的浅层页岩气成藏赋存理论指导,昭通示范区成功开展了山地浅层页岩气的勘探评价创新探索。回顾太阳浅层页岩气田的勘探发现,经历了勘探突破、产能评价与规模开发3个阶段。

2.2.1 勘探突破阶段

根据2016年系统开展浅层页岩气老井复查取得的储层综合评价成果,浙江油田公司首选太阳背斜构造区龙马溪组页岩气富存条件好、埋深不到1000m、地质资源风险小、勘探投资少的老井——位于背斜顶部的Y1井、Y102井两口直井为突破口,进行浅层页岩气的勘探潜力探索评价。储层地质综合评价表明,龙马溪组龙一1亚段的龙一11—龙一13小层优质页岩气储层连续厚度较大、TOC高、含气量高,页岩水平应力差小、可压裂性好,地质录井页岩气显示好,页岩气资源潜力较大。以突破产能问题为引领,以复杂缝网体积压裂为导向,于2017年4月、6月,对两口老井实施近20m的页岩气长层段射孔(射孔段分别为976.2~986m、768.5~778.8m),采取高排量、大液量进行体积压裂改造与焖井后返排试气求产试验,同年5月、7月分别获得测试阶段工业气流1.1×104m3/d、0.59×104m3/d,实现并标志着太阳浅层页岩气勘探取得历史性突破[1-4]。

2.2.2 产能评价阶段

基于上述两口老井复查取得浅层页岩气压裂测试突破,结合太阳浅层页岩气选区评价成果认识,2017年底制定了太阳背斜“东西扩展、向南扩边和直井评价储层、水平井评价产能”的浅层页岩气甩开评价工作思路,目的是解决浅层页岩气商业气流突破的技术能否复制和区域评价能否成功推广的问题。率先部署实施的Y103井、Y105井两口评价直井压裂试气再获产能突破,落实了龙一11—龙一13小层优质页岩储层作为水平井钻探靶体,实施的首口浅层页岩气水平井(Y101井)钻压采试验获得了日产5.6×104m3的高产气流,增添了浅层产能效益开发的信心。

有鉴于此,以地质目标为引领,2018年在太阳背斜东、西、南翼部署实施了4口产能评价水平井——Y117H1-6井、Y107H1-2井、Y138H1-3井、Y136H1-1井,分别获得20.1×104m3/d、11.4× 104m3/d、4.5×104m3/d、5.5×104m3/d测试产量。由此初步总结形成了浅层页岩气钻井压裂主体技术,但还存在山地平台工厂化生产高效作业优化管理和工程技术的经济有效性问题,为此针对性部署3个平台(共6口水平井)进行浅层页岩气产能评价试验与开发核心技术攻关。通过浅层页岩气地质工程一体化综合评价与研究成果对工程实施互动型指导督控,获得较高的测试产量[直井(0.39~2.1)×104m3/d、水平井(4.3~20.3)×104m3/d],扩大了太阳浅层页岩气田的勘探评价成果,而且浅层页岩气钻压采工程技术得到凝练发展,有效地支撑了产能评价实践。

2.2.3 规模开发阶段

紧紧围绕加快太阳浅层页岩气“增储上产”的油田发展需求,编制的太阳浅层页岩气开发方案于2018年9月通过总部审查,同年底开始了集中批量部署实施评价井和开发产能建设的大会战。勘探开发实践表明,浅层页岩气储层(厚度、含气量等)区域稳定(图5),页岩气超越构造圈闭范围实现全区域的连片展布,浅层页岩气资源勘探潜力大;同时实现了245~565m埋深的超浅层页岩气井和水平井组的勘探突破[Y153H1平台单井产量达(4.5~6.1)×104m3/d],从而将山地浅层页岩气勘探深度极限拓宽到小于600m的超浅层领域;创新集成了浅层页岩气工程技术系列,基本解决了喀斯特地貌表层地质钻井复杂、高水垂比水平井安全快速钻井、低成本水平井分段体积压裂、工程提质增效和有效降低单井投资等事关浅层页岩气效益开发的重大问题。

通过浅层页岩气三维地震地质工程一体化综合评价和增储评价井、开发井实施整体控制,分别于新中国成立70周年前的2019年9月和建党百年诞辰前的2021年6月,两次成功向国家自然资源部提交了探明地质储量(累计探明地质储量2500×108m3),建成了国内首个千亿立方米级整装太阳浅层页岩气田。目前,已完成了太阳背斜区的浅层气田开发产能建设,正在进行海坝地区浅层—超浅层气田开发产能建设,预计能形成14×108m3以上的浅层页岩气产能规模,而且总结创立了“多场协同多因素耦合”浅层页岩气成藏赋存理论,构建了经济实用的浅层—超浅层页岩气勘探开发技术系列,在昭通示范区实现了工业化应用推广,成为引领中国南方海相浅层页岩气迈向工业化与商业化的新途径。

2.3 页岩储层特征

2.3.1 矿物成分

五峰组—龙马溪组页岩矿物成分主要为石英、黏土矿物、方解石、白云石、长石及黄铁矿等。其中,石英含量分布在26%~66%之间,平均为35.5%;黏土矿物含量为25.1%~33.5%,平均为28.6%;碳酸盐矿物含量介于18.2%~35.1%之间,平均为26.6%;长石及黄铁矿含量较低,一般小于5%。

黏土矿物以伊利石、伊/蒙混层为主,含少量绿泥石。其中,伊利石含量为22%~88%,平均为53.9%;伊/蒙混层含量为5%~72%,平均为33.8%;绿泥石含量为2%~27%,平均为11.8%。龙一段各小层由上至下硅质矿物含量逐渐升高,黏土矿物含量逐渐降低。

岩心分析脆性矿物含量分布在21.8%~87.1%之间,平均为65.03%。测井解释脆性指数在54.74%~63.81%之间,具有较好的脆性特征。纵向上,脆性矿物含量总体呈现下部五峰组、龙一11小层、龙一12小层较高,向上至龙一13小层、龙一14小层、龙一2亚段逐渐降低的变化趋势。通过地震属性反演,研究区五峰组—龙一1亚段脆性矿物含量主要分布在45%~65%之间。

基于三轴岩石力学实验结果,龙一1亚段泥页岩杨氏模量介于23.6~37.4GPa之间,平均为29.6GPa;泊松比分布在0.110~0.201,平均为0.164,有利于压裂改造。最大水平主应力分布在24.2~71.6MPa区间内,最小水平主应力介于16.0~46.1MPa之间,水平应力差约4~23MPa,背斜区水平应力差较小,向斜区水平应力差增大。总体上,太阳浅层页岩气田页岩储层应力较低,水平应力差较小,具备人造气藏高产的易于“压碎”复杂缝网体积压裂储层改造的工程条件。

2.3.2 地球化学特征

太阳浅层页岩气田五峰组—龙一1亚段沉积期水体平静,为贫氧—缺氧环境的前陆闭塞海湾盆地深水陆棚相沉积[17-19],浮游笔石动物群发育,同时火山活动频发,既有利于有机质的富集,也对储集空间起到改善作用[8,20]。

2.3.2.1 有机碳含量

太阳浅层页岩气田五峰组—龙一段泥页岩TOC介于0.23%~9.02%之间,平均为2.62%,大于1%的占75%,整体为中—高有机碳含量,为页岩气藏的形成提供了良好的物质基础。纵向上,由下至上TOC逐渐变低,五峰组—龙一1亚段TOC较高,最高可达9.02%,平均为3.34%,评价为高—特高有机碳含量;向上至龙一2亚段TOC明显减小,介于0.23%~2.60%之间,平均为1.36%,评价为低—中有机碳含量。井震结合的三维地震资料属性约束反演显示,研究区五峰组—龙一1亚段页岩TOC总体趋势稳定,TOC大于2%的富有机质页岩厚度大,在30~40m之间,成藏的物质基础优越。

2.3.2.2 有机质类型和热演化程度

太阳浅层页岩气田五峰组—龙一段泥页岩有机质显微组分以腐泥组为主,含量在68%~88%之间,平均含量为75.08%;其次为惰质组,含量介于12%~32%之间,平均含量为24.92%。干酪根碳同位素δ13C分布在-30.77‰~-26.39‰之间,泥页岩有机质类型为Ⅱ1型。根据实测沥青反射率换算得到镜质组反射率(Ro)介于1.96%~2.84%之间,处于过成熟的干气阶段。

2.3.3 储层微观结构与物性特征

五峰组—龙一段泥页岩储集空间以纳米级有机质孔为主,其次为残余粒间孔、晶间孔、次生溶孔及黏土矿物片间孔等,微裂缝较发育[21]。其物性总体较好,岩心分析孔隙度介于2.04%~10.06%之间,平均为5.63%;基质渗透率介于1.7×10-5~0.26mD之间,平均为0.039mD;裂缝发育区渗透率略高,最高达6.18mD。纵向上,龙一11小层孔隙度最高,实测孔隙度平均为6.4%,平面上变化不大(4.4%~6.2%),但背斜高部位微裂缝发育,缝隙储渗特性略好。最优质的龙一11小层孔隙度高,有机质孔占绝对主导,占比为92.3%,面孔率达4.1%,孔径以15~45nm为主,有机质孔连片发育,内部有机质孔连通性好。

根据中国石油川渝页岩气前线指挥部的川渝示范区页岩气储层评价标准[22],太阳浅层页岩气田五峰组、龙一11小层、龙一12小层、龙一13小层主要发育Ⅰ类页岩气储层(TOC≥3%,φ≥4%,TGas≥3m3/t),龙一14小层主要发育Ⅱ类储层(3%>TOC≥2%, 4%>φ≥3%,3m3/t>TGas≥2m3/t),全区发育稳定。表明研究区五峰组—龙马溪组龙一1亚段页岩储层品质优良,是页岩气富存的理想场所。

2.3.4 含气性特征

五峰组—龙一段泥页岩总含气量较高,分布在1.79~11.51m3/t之间,平均为4.30m3/t,与中深层页岩气含气性大致相当。总含气量1~2m3/t占27.9%,2~4m3/t占45.5%,4~6m3/t占23.9%,大于6m3/t占2.7%。其中,五峰组—龙一1亚段总含气量最高,且与TOC呈良好的正相关关系。

纵向上,龙一11小层总含气量最高,平均为6m3/t;其次为龙一12小层,平均为4.9m3/t;五峰组居第三,总含气量平均为4.5m3/t;龙一13小层平均为3.9m3/t;龙一14小层最低,平均为2.3m3/t。平面上,研究区总含气量区域分布比较稳定(露头区附近除外),介于0.7~7.4m3/t之间(平均为3.4m3/t)。钻探成果表明,距走滑断层较近的井均可获得较好的产量,证实了太阳背斜、海坝背斜整体含气,被断层压扭撕裂形成的各断块产量无明显差异,表明太阳浅层页岩气田区页岩气藏连续分布,是一个含气连片、规模富集的大型整装页岩气藏。

等温吸附实验分析结果展示五峰组—龙一段页岩气储层兰氏体积平均为2.96m3/t,兰氏压力平均为2.65MPa,平均吸附气量达1.92m3/t,表明页岩吸附能力强。分析数据表明页岩吸附气量占比具有随埋深变浅而增加的趋势,表现为埋深较浅的背斜构造区吸附气含量较高,占总含气量的52%~58%,到埋深较大的向斜区吸附气总量占比均减少(占比为32%~42%)。

2.4 保存条件

2.4.1 发育区域盖层

太阳背斜构造顶部核心区出露志留系,五峰组—龙一1亚段上覆地层残余厚度仅500m左右。顶部向翼部依次发育龙一2亚段、志留系石牛栏组与韩家店组、二叠系和三叠系,厚度由最薄的800m渐增厚至1500m以上。其中石牛栏组及韩家店组大套厚层致密灰岩、泥灰岩或粉砂岩,具有分布面积广、累计厚度大(600~900m)的特点,岩心样品在75℃条件下测得突破压力为35.6~38.8MPa,平均孔隙度为1.29%,平均渗透率为0.07mD。此套致密层对页岩含气层具有区域封盖、保持稳定温度与压力场的保护作用,是一套良好的区域盖层。

2.4.2 后期改造强度较弱,背斜形态相对完整

太阳浅层页岩气田区整体表现为背斜、向斜相邻,自北而南依次划分为叙永向斜、太阳背斜、云山坝向斜及柏杨坪向斜、海坝背斜。太阳背斜构造发育始于加里东期,海西期成为古构造,印支期后受南北向挤压应力作用影响形成近东西向背斜,并在背斜顶部及两翼形成近东西向逆冲断裂;燕山期后随着南北向持续挤压和喜马拉雅期挤压走滑,复背斜递进变形加剧,近南北向压扭性走滑断层对早期近东西向复背斜进行叠加和改造,将完整的东西向复背斜分割成两块,同时背斜南、北两翼伴生南北向小型断层,但背斜构造形态仍保持完整。

五峰组—龙马溪组页岩虽历经抬升变浅,但切顶的走滑—逆冲断层持续呈挤压状态,断层封闭性良好,具有区域盖层+顶底板叠置保护的封存箱基本上没有开启泄漏散失(图6),目的层背斜形态整体保存完整;同时断层两侧对接岩性均为致密泥灰岩及石灰岩,侧向对接封堵性较好(图6),具体体现在断层两侧已钻探井地质录井和取心含气量测定页岩含气性好,页岩气层压裂测试产气效果佳,地层孔隙压力系数超过1.2,页岩储层上覆的石牛栏组含泥生屑灰岩段钻井时普遍见到常规天然气涌溢。实践表明,页岩气储层的顶底板封盖层和页岩的自封闭性共同构建了三维整体封闭体系[2,5,13,20],埋藏浅、地层平缓、有少量断层的背斜构造区仍具良好的保存条件。

图6 太阳浅层页岩气田三维整体封闭背斜构造成藏赋存模式Fig.6 Gas accumulation and occurrence pattern of 3D integral closed anticline structure in Taiyang shallow shale gas field

2.4.3 晚期整体快速抬升,气藏保持微超压

太阳浅层页岩气田五峰组—龙马溪组气藏经历长期深埋过程,最大埋深超过4000m,深埋及持续的生烃作用使致密封盖的气藏具备较高的压力系数[23-25]。喜马拉雅期走滑隆升作用导致背斜区整体快速抬升,在20Ma时间内抬升了约2500m。抬升过程中气层部分吸附气随着地层压力的骤降而发生解析并转换为游离气,递补了部分早期逸散的游离气,游离气占比相对偏低,吸附气总体占主导,总含气量有所降低。而短时间内的构造快速抬升、页岩气藏内游离气量与吸附气量的动态平衡状态及良好的封闭性,有效减缓了气体逸散程度,使得太阳背斜区五峰组—龙马溪组页岩气藏在现今较浅的埋藏条件下仍保持了微超压状态(压力系数为1.2~1.6)。

综上所述,太阳浅层页岩气田在具有良好的顶底板和稳定的构造条件基础上,相对于强烈改造区,在改造时间较晚、改造强度相对较弱的地区保存条件依旧良好,页岩气层压力仍为微超压、压力系数依然较高,仍有利于页岩气的富集赋存和高产。

2.4.4 复杂构造区浅层页岩气成藏赋存新认识

勘探开发实践和地质工程一体化综合评价表明,太阳浅层页岩气田历经复杂构造改造仍保持较为优越的成藏赋存条件:(1)太阳背斜构造形态整体完整,主体部位地层平缓、断层发育较少,压扭状态下的断层侧向封闭性与封堵性能好。海坝背斜虽被削顶,页岩气储层埋深较小,但背斜顶部地层较平缓(倾角主要为3°~8°),微纳米级孔隙结构致密的页岩自封闭特性使得露头区500m范围内的页岩储层仍含气,虽然背斜区发育较多的小型断层,但从距压扭性断裂500m范围的气井仍获得高产气流看来,其整体三维封闭体系是存在的,利于气藏富集赋存。(2)前陆盆地深水陆棚、贫氧强还原沉积环境和富养料的火山灰、浮游型笔石生物的高生产力等,奠定了五峰组—龙马溪组底部页岩具有丰富的有机质烃源物质基础,页岩储层具有高TOC、好物性,优质页岩厚度较大,区域稳定分布。(3)太阳地区在喜马拉雅期快速构造抬升与剥蚀形成的浅埋藏条件下页岩仍保持微超压状态,表明封闭保存体系有效保护可使页岩气体逸散变缓,为浅层页岩气高产稳产提供了资源保障。(4)富有机质页岩段含气量较高,太阳—海坝地区整体连片含气,评价井和开发井整体探明其是一个千亿立方米级规模富集的整装连续型气藏,表明浅层页岩气仍有较大的资源潜力,具有单井相对高产的资源基础。(5)页岩气层脆性矿物含量高,浅埋的背斜区地应力值和水平应力差相对小,且张性微裂缝较为发育,易于页岩气储层规模压裂时形成复杂的人工改造缝网,具备气藏高产的工程条件。

3 开发条件

3.1 气藏地质特征

太阳浅层页岩气田页岩气组分以甲烷为主,甲烷含量范围为94.25%~98.95%,平均为96.94%,乙烷含量分布在0~1.52%,平均为0.61%;二氧化碳含量分布在0~1.79%,平均为0.18%;氮气含量分布在0.03%~4.87%,平均为2.29%;不含氦气、硫化氢。页岩气相对密度分布在0.5587~0.5923,平均为0.5680;平均临界温度为189.92K,平均临界压力为4.62MPa。干燥系数C1/C1—5达0.9866~0.9986(平均为0.9939),属典型干气。

太阳浅层页岩气藏埋藏深度在200~2750m之间,中部平均埋深约1200m,埋深小于2000m区域占研究区面积的72.7%,属于典型的浅层页岩气藏。气层压力系数总体介于1.2~1.6之间,处于低超压状态,埋深700~2000m的气井的井口压力为6~12MPa,埋深大于2000m的气井井口压力大于20MPa。气藏中部地层温度为67.9~74.5℃,地温梯度为2.82℃/100m,属常温、常压—高压气藏。背斜区页岩气井在录井、测井解释中均未见水层,试气试采过程中均未见水,表现为无边底水弹性气驱页岩气藏的特征。

太阳浅层页岩气田五峰组—龙马溪组龙一1亚段目的层为深水陆棚相沉积,页岩气层为连续沉积的富有机质泥页岩层,具有大面积连续稳定分布、整体含气的特点。气源来自同层系深灰色、灰黑色富有机质页岩,源储一体,气藏属于大面积稳定分布、自生自储的连续性气藏。

3.2 气藏生产特点

在生产过程中,浅层页岩气产量递减较为缓慢,稳产时间长(图7)。相比黄金坝中深层页岩气井,浅层页岩气井压力快速递减阶段短,缺少中深层页岩气的高压高递减阶段,压力递减率明显较低。第一年单井产气量递减率为30%~40%,生产周期长,预测气井生产超过30年;首年采出最终可采储量(EUR)的27.8%,前3年采出55%。

图7 黄金坝中深层页岩气田与太阳浅层页岩气田产量、压力标准曲线对比图Fig.7 Comparison of standard production-pressure curves between Huangjinba medium-deep shale gas field and Taiyang shallow shale gas field

4 高效开发技术对策

针对昭通示范区太阳浅层页岩气田面临的地质与地理条件复杂、初期低压低产、钻探工程投资成本高等现实问题,以浅层页岩气效益开发为引领,开展了地质工程一体化综合评价打造透明页岩气藏、错层布井立体开发、高效优快钻采工程技术矿场试验攻关,形成了具有浅层页岩气特色的经济绿色实用开发技术系列[1,4-5],助推高效开发效益质量发展。下面仅就开发策略、平台设计优化、工程技术和排采试气4个关键问题进行阐述。

4.1 细分气田精细开发评价单元,实施针对性个性化方案设计策略

针对太阳浅层页岩气田储层非均质性强、储量动用状况差异大的实际,通过多工程多学科资料融合的地质工程一体化综合研究,建立工业化三维储层模型来进行气田精细开发评价单元细分研究,在对不同开发单元综合评价基础上提出了针对性的个性化开发部署方案。

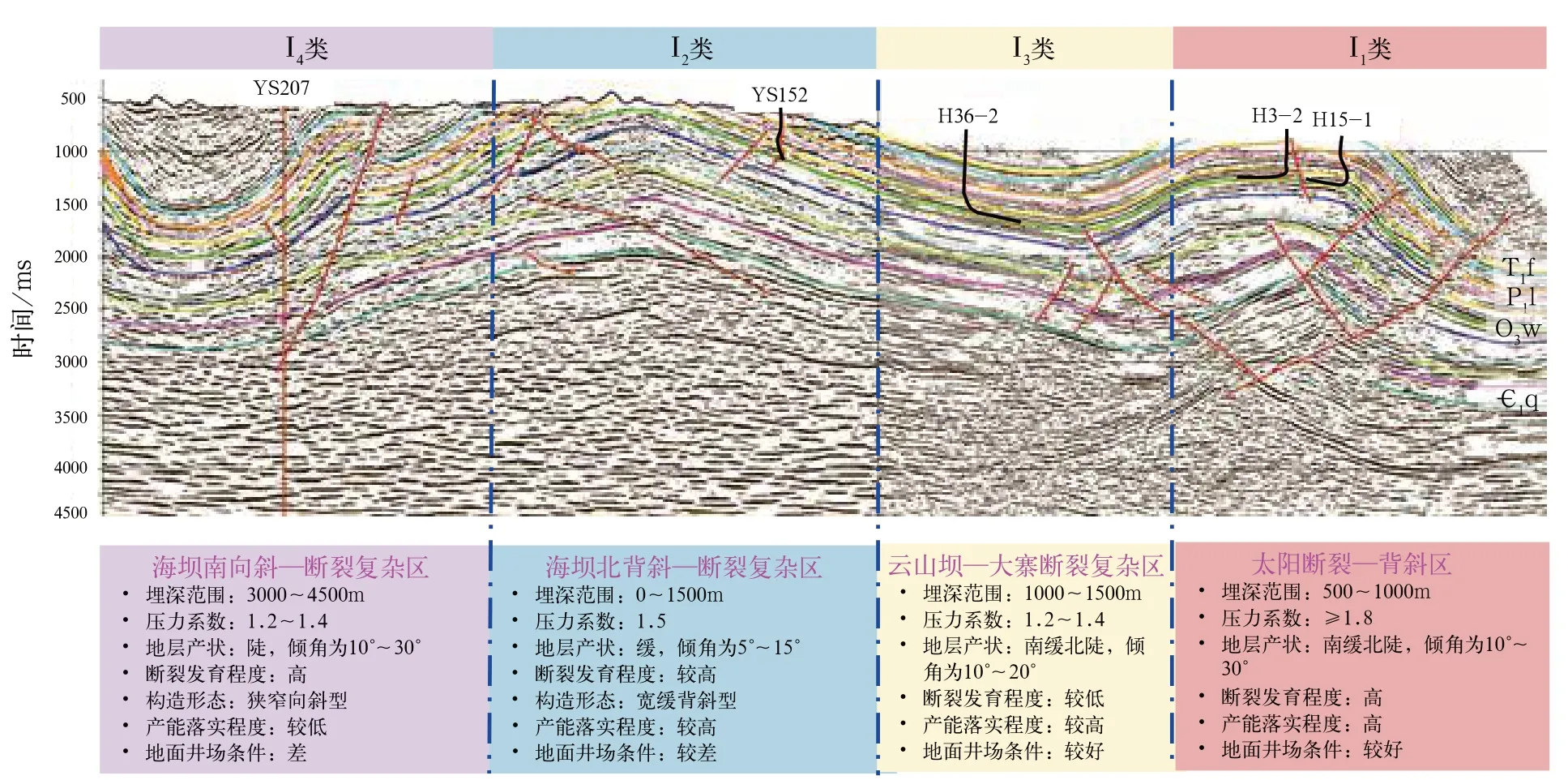

采用“动静结合”方法,基于生烃、储层、气层、工程四大类指标分析,结合构造类型和顶底板封闭性及地面条件,将Ⅰ类甜点区进一步细分为4个小类(表1),把太阳浅层页岩气田相应划分为4个开发单元(图8)。针对不同开发单元的特征,采用个性化设计方案:(1)埋深差异大的不同开发单元,以效益开发理念为核心,充分发挥浅层页岩气低成本效益开发的优势,考虑埋深、地质指标和试采情况差异,部署设计A、B、C共3种类型水平井,分类优化钻机和井身结构设计,以降低钻井压裂费用,不断优化提升开发效益;(2)针对地下断裂发育且水平应力差较小的开发单元,采用灵活部署水平井与定向井相结合、小井距错层碟状改造立体开发的策略,实现提高储量动用程度和采收率;(3)开展以长分段、多分簇、密切割和停泵暂堵转向、大排量、全程低黏滑溜水+石英砂为核心的水平井体积压裂工艺,提高单井产量和最终可采储量(EUR);(4)针对整体埋深浅且浅表层漏失多的开发单元,采用两开井身结构,简化井筒结构和钻具组合,以利于钻井提速降本; (5)针对见气时间长且应力敏感性强的开发单元,优化压后返排试气制度,合理确定焖井时间,保障初期阶段生产连续稳定。

图8 太阳浅层页岩气田Ⅰ类甜点区开发评价单元Fig.8 Development and evaluation units in Class I sweet spot area of Taiyang shallow shale gas field

表1 太阳浅层页岩气田Ⅰ类甜点区细分评价参考表Table 1 Reference table for subdivision and evaluation of Class I sweet spot area of Taiyang shallow shale gas field

4.2 推进技术经济一体化平台设计优化,提高气田开发建产的工程成效

近年来,通过整合提升页岩储层地质工程一体化建模技术[4,6-7],形成了适用于太阳浅层页岩气田的水平井一体化平台布井技术,通过优化设计源头,提高单井产量和区块采收率,同时降低投资成本,实现太阳浅层页岩气田效益开发。

水平井平台布井优化技术是基于地质与工程、技术与经济一体化的思路,以提高单井平均产能、区块储量动用程度及采收率、实现效益开发为目标导向,以精细三维模型为核心,储层综合研究为基础,建立多学科多专业融合、多工程技术协同模式[6,26-28],迭代优化更新提高针对性与实施成效。具体流程如图9所示,有5个关键环节:(1)基于大量已钻井、测井资料,建立高分辨率工业化的三维储层地质模型,客观反映研究区构造和地质属性特征;(2)在一维岩石力学模拟基础上,通过有限元模拟,建立三维地质力学模型,表征压裂前的三维地应力场;(3)基于水力压裂人工裂缝扩展机理,考虑实际的水力压裂施工参数,结合页岩岩石力学数据、三维地质力学模型和天然裂缝模型成果进行约束性的、非均质的人工压裂缝网模拟,采用先进的非结构化网格技术来实现对复杂的人工改造裂缝网的精细表征;(4)模拟平台井组地层压力、产气排液和人工缝网的变化,对井组生产动态进行模拟预测,从而建立多级压裂页岩气水平井数值模型;(5)以井组整体采收率和内部收益率为技术经济评价指标,综合判断开发部署方案预期理想的生产效果,从而优选采收率最高、内部收益率最好的方案作为最终可实施的部署方案,达不到要求的按上述程序重新优化部署论证。

图9 页岩气水平井组平台布井一体化技术流程图Fig.9 Flow chart of integrated well layout technology of horizontal well group platform

4.3 创新试验并推广应用低成本工程技术系列,实现气田开发全面降本增效

太阳浅层页岩气田具有地表碳酸盐岩溶蚀孔洞发育、断层微裂缝发育、地层微形变多的复杂构造地质特点,面临着水垂比大、水平井靶体钻遇控制与套管完井困难、单井产量较低等诸多挑战。在气田开发实践中,坚持效益开发目标引领和问题导向,针对性地开展“保安环、高成效、低成本”的钻井压裂采气技术系列攻关,创新形成经济、有效的钻探工程技术系列,包括表层防漏塌的跟管钻井和套管钻井、降本增效的瘦身钻井、安全提速的气体钻井和倒装钻具钻井、清洁降本的高性能水基钻井液、国产化的近钻井地质导向、提高固井质量的浮游下套管与固井施工、低成本提高单井产量的压裂2.0工艺、减少敏感提高EUR的精细控压排采和测试采气一体化、套管外永置式分布式光纤监测压裂与气井生产等[1,4],确保浅层页岩气的效益开发。下面仅对水基钻井液、压裂工艺两项创新技术进行描述。

4.3.1 全面应用高性能水基钻井液,运用效果好

针对太阳浅层页岩气开发过程中遇到的油基钻井液环境影响大、成本高,而常规水基钻井液难以克服在页岩钻进过程中井壁稳定、钻井液流变性和井眼润滑等技术难题,开展了高性能水基钻井液方面的研究。通过国家重大科技专项产—学—研持续攻关,总结形成并逐步推广常规有机盐钻井液体系,成功试验了双疏钻井液体系和高润强抑制水基钻井液,打破了国内页岩气水平井不能使用水基钻井液的“禁锢”认识,实现了浅层页岩气的安全经济钻井[9,29]。

(1)有机盐钻井液体系。在太阳浅层页岩气钻井中已规模应用,既有效防止了井壁失稳、挂卡、环保等井下复杂问题出现,又降低了钻井液的单价成本。与油基钻井液相比,有机盐钻井液单井降本达150万~ 190万元,同时还大大节约了废弃物环保处理费用。

(2)双疏钻井液体系。双疏钻井液在提高钻井液封堵性、防塌性和润滑性方面具有很大优势。如Y102H36平台试验两口井使用双疏钻井液体系,对比同一平台有机盐钻井液使用情况,钻井周期减少了48%,起下钻顺畅无划眼、无垮塌,返砂效果更好,无岩屑床堆积。

4.3.2 全面试验推广浅层页岩气压裂2.0工艺,降本提产效果显著

立足太阳浅层页岩气自身特点,以提高单井产量和降低作业成本为目的,积极探索高密度裂缝完井工艺,经过多井次成功试验,已经形成“长段多簇密切割+暂堵转向压裂+石英砂替陶粒+大排量连续加砂”的2.0级体积压裂新工艺。

2.0 级压裂技术成效体现在三方面:(1)多簇密切割技术。太阳浅层页岩气田前期采用3簇射孔方式,2020年提升射孔簇数至5~11簇,簇间距缩小至7~14m,提升人工裂缝密度,并利用应力阴影,提升裂缝复杂度。(2)大排量连续加砂技术。大排量配合连续高砂比加砂,能够有效提升加砂量,且砂堵风险低。太阳浅层页岩气田目前已开展50口多簇井,未发生砂堵现象,平均单层砂量290t以上,单井测试产量有效提升,试验井首年日产气由平均3.1×104m3提升至平均4×104m3。(3)石英砂替代陶粒降本压裂技术。浅层龙马溪组页岩闭合压力整体较低,最小水平主应力平均为15~38MPa,石英砂的抗压强度符合施工要求,因此已全程使用石英砂,与陶粒对比,每口井单支撑剂费用可降低660万元,降本效果明显,不影响单井产量。

4.4 建立“五四三”精细试气返排制度,确保低压气井连续生产

针对太阳浅层页岩气储层埋深浅、地层压力系数偏低、井口压力低、产水量大、气相突破慢等特点,经过气田矿场创新实践摸索,形成适应太阳浅层页岩气田的“五四三”精细排采制度,以追求“单井EUR最大、储层应力敏感伤害最小、防出砂堵埋、气脉连续、自喷生产周期最长、效益最高”为目标[4],以“控压、控速”为总原则,合理控制生产压差,充分利用地层自身能量进行返排,提高压裂井段及裂缝动用面积,获得最佳产能。

精细“五四三”控压返排制度内涵,就是根据压后渗流特征和相态变化规律,围绕提高气相渗透率和单井产量这个目标,将整个返排过程细分为纯液相初期阶段、纯液相后期阶段、见气初期阶段、气相突破阶段及稳定生产阶段5个阶段,从而根据不同阶段产状特征制定针对性返排制度(图10)。通过实时分析“井口压力、水气比、返排液矿化度”3项指标,动态评价和判断储层改造形成复杂裂缝的变化状况与趋势、开发品质的变化,分析两相渗透率变化,精确预测产能动态走向,为返排制度调整提供依据。在排采测试过程中,根据浅层页岩气井口压力小、页岩应力敏感强、易发生裂缝闭合和水锁的实际,按如下4个原则重点把控返排试气的油嘴尺寸调整:(1)当压降平稳时可逐级调整,主要是控制生产压差,防止压差过大造成储层伤害和吐砂;(2)见气初期阶段水气比下降出现拐点时可逐级调整,因势利导地让气相开始突破,增大油嘴促进气相渗流通道建立;(3)气相渗透率显著上升时可逐级调整,因为此时的气相渗流通道已建立,气相逐步占主导作用;(4)返排液矿化度快速升高并趋于稳定时逐级调整,反映井筒及近井地带主裂缝中压裂液开始排出,与原始储层充分接触后的远端裂缝或次级裂缝中的压裂液开始排出。

图10 太阳浅层页岩气田典型开发井试气返排阶段划分示意图Fig.10 Division of well test and flowback stages of typical development wells of Taiyang shallow shale gas field

5 结论与认识

昭通示范区太阳浅层页岩气田的勘探发现和高效开发的创新实践,首次证实了盆外强改造复杂构造区浅层页岩气具有较好的勘探前景与开发潜力,对我国浅层页岩气的发展具有重要的参考和启示意义。

(1)昭通示范区复杂构造区即使埋藏很浅的页岩封存箱体系仍能有效赋存页岩气的成藏评价新认识,成功地指导了浅层页岩气老井评价优化与压裂测试复查实践。在太阳背斜浅层页岩气老井(直井)获得产量突破的基础上,按照勘探评价循序推进,落实了连片展布的浅层—超浅层页岩气甜点区,提交超2500×108m3页岩气探明储量,建成了国内首个进行产能开发的太阳浅层页岩气田,实现了浅层页岩气勘探的重大突破与规模开发。

(2)首次提出太阳浅层页岩气田具有页岩自封闭保存减缓散漏+顺层理小微短距渗运聚补充“聚散动态平衡”的成藏赋存新理念。其甜点展布与富集高产区具有“多因素耦合控藏”特征,页岩自封闭+完整构造的三维封闭体系是浅层页岩气藏得以赋存的核心;优质储层发育是浅层页岩气藏富集的基础;含气量高、微裂缝发育是浅层页岩气井高产的关键;页岩脆性矿物含量高、应力低、水平应力差小是实现储层改造复杂缝网体积压裂的有利工程条件;聚散动态平衡造就的页岩地层压力微超压状态是浅层页岩气高产的资源保障。

(3)位于盆外复杂构造区的太阳浅层页岩气田,属于典型大面积稳定分布、自生自储型连续性气藏。其总体特征是具有页岩气储层顶底板封盖+页岩自封闭共同构建的三维封闭体系;优质页岩储层厚度大且稳定分布,TOC高、物性好、含气量高,太阳—海坝地区整体连片含气,气藏具有微超压特征;脆性矿物含量高,背斜区地应力低、水平应力差小,易于压裂改造形成复杂的人工缝网。与中深层页岩气相比,浅层页岩气在投产初期表现出低压力、低产量的“两低”特征,具有产量递减较为缓慢、稳产时间长的生产特点。

(4)首次提出了“细化气田开发评价单元、一体化钻井部署优化与平台个性化设计、经济实用的浅层页岩气钻压采工程技术系列”是浅层页岩气高效开发的三大对策。其中,细化浅层页岩气精细开发评价单元的新理念,可有效落实可开发动用甜点区;个性化的地质工程一体化钻井部署优化和技术经济一体化平台设计优化,是从部署设计源头上提高储量动用率和开发建产成效的有效举措。

(5)根据浅层页岩气田特点和效益开发的需求,创新实践形成了以高水垂比水平井高效安全钻井、高性能水基钻井液、浅层页岩气压裂2.0工艺、精细控压排采为主体的低成本、有效的浅层页岩气钻压采工程技术系列。其中的“五四三”精细控压排采制度,能有效降低浅层页岩气田储层应力敏感伤害的负面影响,有效提高页岩气井气相渗透率、压裂井段及裂缝动用面积,为获得效益产量提供技术保障。