混合绿肥还田对双季稻干物质积累及产量的影响

2022-01-07张小毅刘文露向焱赟肖峰田伟张玉盛敖和军

张小毅,刘文露,向焱赟,肖峰,田伟,张玉盛,敖和军*

(1.湖南农业大学农学院,湖南 长沙 410128;2.南方粮油作物协同创新中心,湖南 长沙 410128)

长期施用大量氮、磷、钾等化肥会造成养分大量流失,土壤重金属和有毒物质含量增加,土壤微生物活性下降,土壤理化性质变劣,进而导致一系列的生态环境问题,如土壤退化、水土流失严重、水土富营养化等[1];因此,急需具备生态、可持续、肥效好等特性的产品代替化肥。研究[2-7]表明,豆科与非豆科绿肥混合还田,可以利用其在腐解速率和养分释放速率上形成的时间差,最大限度地发挥绿肥肥效,满足水稻对养分的需求,提高水稻产量,改善土壤肥力。前人研究多是侧重豆科与非豆科绿肥混合还田对土壤肥力和作物产量的影响,有关长江中下游稻区连续豆科与非豆科绿肥混合还田对双季稻干物质积累与产量的研究报道较少,且具体的混合模式也值得研究和明确。本研究中,通过田间小区试验,以豆科绿肥紫云英、箭舌豌豆及非豆科绿肥黑麦草、油菜为材料,研究豆科与非豆科绿肥混合还田对双季稻叶片光合特性、干物质积累、分配规律及产量的影响,筛选出适合长江中下游双季稻地区最佳混合还田模式,以期为合理利用绿肥以及水稻高产、高效栽培提供依据。

1 试验区基本概况

试验田所在区域为双季稻主产区,种植制度为紫云英-双季稻。稻田土壤类型为河流冲击物发育而成的紫潮泥,土壤肥力中等,试验前耕作层(0~20 cm)有机质含量13.68 g/kg,全氮含量0.77 g/kg,碱解氮、有效磷、速效钾含量分别为133.86、19.60、133.66 mg/kg,土壤pH 5.73。

2 材料与方法

2.1 材料

供试豆科绿肥为紫云英和箭舌豌豆,非豆科绿肥为黑麦草和油菜。早稻品种为中早39;晚稻品种为玉针香。水稻种子和绿肥均由湘阴县农业农村局提供。

2.2 试验设计

试验于2018 年4 月至2019 年11 月在湖南省岳阳市湘阴县白泥湖乡里湖村(N28°22',E112°52')进行。共设置6 种还田处理:不施用绿肥,早、晚稻稻草还田(CK);施用紫云英(22.5 t/hm2)及早、晚稻稻草还田(T1);施用紫云英(11.25 t/hm2)、黑麦草(11.25 t/hm2)及早、晚稻稻草还田(T2);施用紫云英(11.25 t/hm2)、油菜(3.75 t/hm2)及早、晚稻稻草还田(T3);施用箭舌豌豆(11.25 t/hm2)、黑麦草(11.25 t/hm2)及早、晚稻稻草还田(T4);施用箭舌豌豆(11.25 t/hm2)、油菜3.75(t/hm2)及早、晚稻稻草还田(T5)。其中T1 处理为单一绿肥还田处理,T2、T3、T4、T5 处理为绿肥混合还田处理。试验采用单因素随机区组设计。3 次重复。小区面积40 m2。小区间用田埂分离,防止水肥串流。早、晚两季在同一试验田进行。保持小区排列不变,即在早稻收获时采用人工收获与整地,避免破坏小区田埂,按照原试验设计继续开展晚稻试验。为不影响晚稻的生长,早稻秸秆粉碎(5 cm)后翻压还田,还田量为7.5 t/hm2。晚稻秸秆也全部翻盖还田。

早、晚稻均采用水育秧,人工移栽,移栽密度为19.98 cm×19.98 cm。早稻4 月中旬移栽,7 月中旬收获;晚稻7 月中下旬移栽,11 月上旬收获。绿肥10 月下旬(晚稻收获前)套播。紫云英单独还田处理播种量为35 kg/hm2,豆科与非豆科绿肥混合还田处理各绿肥播种量均为17.5 kg/hm2,且豆科绿肥与非豆科绿肥播种面积各占小区面积一半。绿肥于早稻移栽前5 d 翻压还田。如果绿肥过多,则带根移除;不够,则从其他田块带根施入。本试验总施肥量在当地施肥量的基础上减少20%,基肥施用水稻专用复合肥(N、P2O5、K2O 质量比为20∶8∶12)450 kg/hm2,分蘖期追施尿素(含N 46.4%)75 kg/hm2和氯化钾(含K2O 60%)112.5 kg/hm2。早、晚稻全生育期内不施用化学除草剂,采用人工除草,其他田间管理措施均与常规大田生产一致。

2.3 测定项目与方法

2.3.1 叶片SPAD 值的测定

测定前各小区挂牌标记长势基本一致的10 株水稻,分别在早、晚稻分蘖中期、孕穗始期、抽穗期用便携式叶绿素仪(Chlorophyll meter,SPAD-502)测定水稻主茎倒一展开叶的SPAD 值,以每片叶的上部1/3 处、中部、下部1/3 处SPAD 读数的平均值作为该叶片的SPAD 值,取10 株水稻的平均值作为该小区叶片的SPAD 值。

2.3.2 叶片净光合速率的测定

测定前各小区挂牌标记长势基本一致的3 株水稻,分别在早、晚稻分蘖中期、孕穗始期、抽穗期、成熟期用Li-6400 光合仪(LI-COR,美国)于晴天09:00—11:00 测定水稻植株的净光合速率,选取水稻主茎倒一展开叶进行测定,结果取其平均值。

2.3.3 干物质积累量的测定

于早、晚稻分蘖中期、孕穗始期、抽穗期、成熟期各小区按平均茎蘖数取代表性植株5 穴,将水稻植株分为根、茎、叶、穗(齐穗期、成熟期)4 个部位,分别装袋后于烘箱中105 ℃杀青30 min,80 ℃烘干至恒重,用1/100 电子天平称量各部位干质量,计算各生育期干物质群体积累量。

2.3.4 产量及产量构成指标的测定

早、晚稻成熟收割前,按小区对角线选取有代表性的 12 株水稻,调查有效穗数、穗粒数、千粒质量、结实率。收获时按小区全收、全打测产,晒干后测定稻谷质量和含水量,按标准含水量(13.5%)折算水稻的实际产量。

2.4 数据分析

采用Excel 2010 进行数据处理和绘图;运用SPSS 25.0 进行方差分析和相关性分析;采用LSD法进行处理间的多重比较。

3 结果与分析

3.1 豆科与非豆科绿肥混合还田对双季稻产量及产量构成的影响

由表1 可知,与CK 相比,2 年双季稻平均增产2.88%~14.74%。2018 年,T1、T2、T3、T4、T5 处理双季稻产量显著高于CK,T2、T3、T4、T5 双季稻产量显著高于T1,T3、T5、T4、T2、T1、CK 处理的产量依次降低;T3 处理双季稻产量最高,为17.13 t/hm2,分别较CK、T1 增产14.74%、11.52%;T5 处理的产量次之,为16.98 t/hm2,分别较CK、T1 增产13.73%、10.55%,T3、T5 处理间双季稻产量差异不显著。2019 年,各绿肥还田处理T1、T2、T3、T4、T5 产量也显著高于CK,T3、T4、T5 处理产量均高于T1,T3、T5 处理产量显著高于T2、T4 处理,T3、T5、T4、T2、T1、CK 处理的产量依次降低;T3处理双季稻产量最高,为 17.75 t/hm2,分别较CK、T1 增产14.74%、7.12%,T5 处理的产量次之,为 17.23 t/hm2,分别较 CK、T1 增产11.38%、3.98%。

豆科与非豆科绿肥混合还田后对双季稻产量构成因素有影响,2 年的变化趋势基本一致(表1)。2018 和2019 年早稻产量差异主要来源于有效穗数和结实率,其中T2、T3、T4、T5 的有效穗数和结实率均高于T1 与CK 的,以T3 处理的最高,T5 处理的次之。2019 年早稻成熟期受天气影响,导致结实率低于2018 年的。进一步分析显示,早稻产量与有效穗数(R2=0.486 4,P<0.01)和结实率(R2=0.394 8,P<0.05)呈正相关;2 年早稻各处理间穗粒数差异不显著,均以CK 和T1 处理的最高;T1、T2、T3、T4、T5 处理的千粒质量均高于CK 的,其中,2018 年早稻T5 处理的显著高于CK,其余各处理间的差异未达到显著水平。2019 年早稻各处理间的千粒质量的差异不显著,2年早稻千粒质量均以T5 处理的最高。2018 年和2019 年晚稻产量构成因素的表现与早稻基本一致,晚稻产量主要受有效穗数和结实率的影响,其中T3、T5 处理有效穗数显著高于其余各处理,两者之间差异不显著;而T3 处理的结实率显著高于T5 处理的,并显著高于其他各处理。进一步分析表明,晚稻产量与有效穗数(R2=0.657 8,P<0.01)和结实率(R2=0.298 0,P<0.05)呈正相关。2年晚稻各处理间的穗粒数差异不显著;与CK 相比,连续2 年绿肥还田处理T1、T2、T3、T4、T5能够提高晚稻的千粒质量,其中T1 处理的千粒质量显著高于CK 的。

表1 豆科与非豆科绿肥混合还田处理双季稻产量及其构成因素Table 1 Yield and its components of double cropping rice treated with legume and non-legume green incorporation

3.2 豆科与非豆科绿肥混合还田对双季稻干物质积累的影响

从表2 可以看出,各生育时期早、晚稻群体干物质积累量随生育进程的推进不断增加。除早稻分蘖中期外,其他3 个生育期T3、T5、T4、T2、T1、CK 处理的早稻群体干物质积累量依次降低,与早稻产量表现出相同的趋势。在早稻分蘖中期,CK 处理的群体干物质积累量高于其余绿肥还田处理,但差异不显著。早稻群体干物质积累量于成熟期达到最大值,以T3 处理的最高,为16 441.03 kg/hm2,分别比CK、T1 的增加18.12%、11.75%。各处理晚稻群体干物质积累量与早稻表现一致。晚稻群体干物质积累量于成熟期达到最大值,以T3 处理的最高,分别比CK、T1 增加11.40%、7.93%。从早、晚稻各生育时期群体干物质积累量来看,豆科与非豆科绿肥混合还田处理T3、T5 在增加群体干物质量上要优于单一豆科绿肥还田处理T1。

表2 2019 年豆科与非豆科绿肥混合还田处理双季稻群体干物质积累量Table 2 Dry matter accumulation of double cropping rice population treated with le gume and no n-legume green inc orporation in 2019

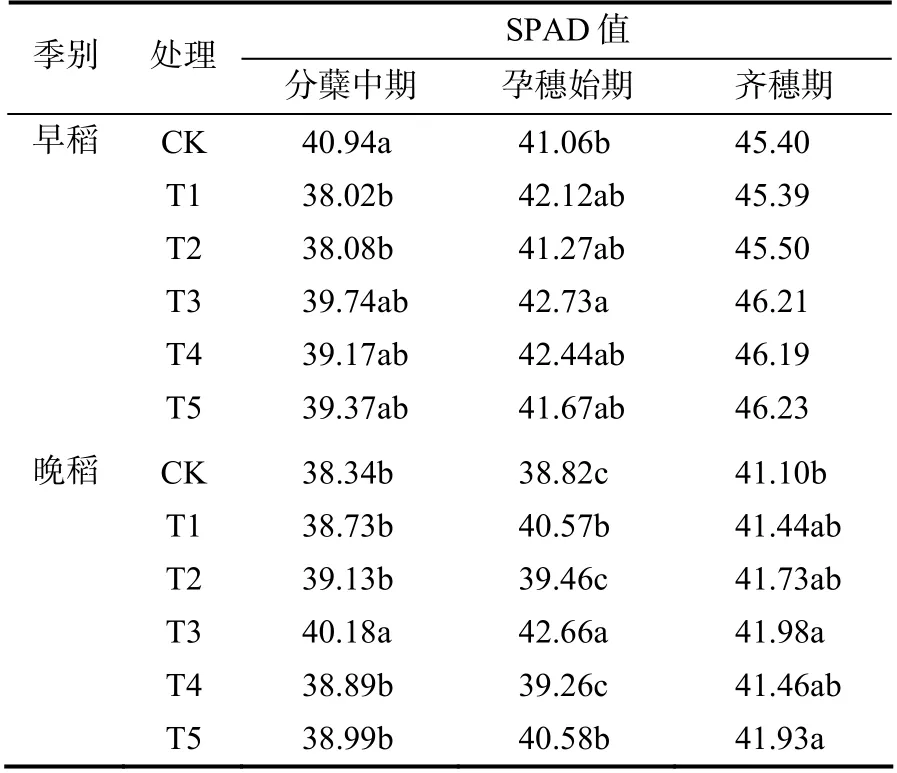

3.3 豆科与非豆科绿肥混合还田对双季稻叶片SPAD 值的影响

由表3 可知,早稻各处理水稻叶片SPAD 值在孕穗始期和齐穗期高于晚稻的,在齐穗期表现最明显;分蘖中期CK 叶片SPAD 值显著高于T1、T2 处理,比T1、T2 处理分别增加7.68%、7.51%;孕穗始期,T3 处理的叶片SPAD 值最高,显著高于CK,较CK 增加4.07%;齐穗期各处理间叶片SPAD 值差异不显著。晚稻分蘖中期叶片SPAD 值T3 处理显著高于CK、T1 处理,比CK、T1 处理分别增加4.80%、3.74%;孕穗始期T3 处理叶片SPAD 值显著高于其余各处理,T1、T5 处理显著高于CK、T2 和T4 处理;齐穗期T3、T5、T2、T4、T1、CK 处理水稻叶片SPAD 值依次降低,其中T3、T5 处理的显著高于CK 的,分别比CK 增加2.14%、2.02%。水稻叶片SPAD 值与叶片叶绿素含量呈显著正相关,豆科与非豆科绿肥混合还田处理T3、T5 在提高早、晚稻各生育时期叶片叶绿素含量上表现出较好的优势。

表3 2019 年豆科与非豆科绿肥混合还田处理双季稻叶片SPAD 值Table 3 Leaf SPAD value of double cropping rice treated with legume and non-legume green incorporation in 2019

3.4 豆科与非豆科绿肥混合还田对双季稻叶片净光合速率的影响

由表4 可知,在早稻各生育期,各处理分蘖中期的叶片净光合速率最高,成熟期的最低;在分蘖中期,CK 叶片净光合速率显著高于T1、T4处理,T2、T3 和T5 处理之间差异不显著;在孕穗期、齐穗期和成熟期,T3、T5 处理叶片净光合速率显著高于CK、T1 处理;T3、T5 处理成熟期叶片净光合速率差异不显著,较CK 分别提高10.27%、9.68%,较T1 处理分别提高4.34%、3.78%。晚稻中,与CK、T1 处理相比,T3、T5处理能显著提高各生育时期叶片净光合速率;在成熟期,T3 处理叶片净光合速率较CK、T1 处理的分别提高12.53%、10.71%,T5 处理较CK、T1处理分别提高11.90%、10.09%。可知,豆科与非豆科绿肥混合还田处理T3、T5 能够有效延缓成熟期剑叶净光合速率下降,使剑叶保持较强的光合能力。

表4 2019 年豆科与非豆科绿肥混合还田处理双季稻叶片净光合速率Table 4 Leaf net photosynthesis of double cropping rice treated with le gume and non -legume gr een inc orporation in 2019

4 结论与讨论

光合作用是作物生长发育和产量形成的重要因素。光合速率是衡量叶片光合作用强度的重要指标,叶片光合速率与叶绿素含量具有密切的关系[8]。本研究结果表明,豆科与非豆科绿肥混合还田处理均能提高早、晚稻孕穗期至成熟期叶片的叶绿素含量,延缓齐穗后剑叶净光合速率的下降,使“源”保持在较好的水平,这与汤军[9]的研究结果一致。绿肥还田后会产生微生物“争氮”现象,从而影响水稻前期生长发育[10]。本研究发现,在早稻分蘖中期产生了微生物“争氮”现象,各绿肥还田处理叶片净光合速率均低于CK。而豆科与非豆科绿肥混合还田与单一豆科绿肥还田相比,可以缓解微生物“争氮” 现象,其原因有可能是豆科与非豆科绿肥腐解过程具有协同作用,还田后快速腐解并释放养分,增加土壤矿质氮含量,从而有利于缓解水稻生育前期氮素供应不足的问题[11]。

作物产量的形成过程实质上是干物质积累与分配的过程[12]。本研究结果表明,绿肥还田对早稻分蘖中期群体干物质积累产生了抑制作用,这与裴鹏刚等[13]的研究结果一致。豆科与非豆科绿肥混合还田较豆科绿肥单一还田可以提高早、晚稻各生育时期群体干物质积累量,说明豆科与非豆科绿肥混合还田具有协同促进作用,有利于群体干物质的积累,在一定程度上起到了增“源”、扩“库”的作用,这与李萍等[7]的研究结果一致。

水稻产量的高低与植株干物质生产和分配的关系密切。本研究结果表明,豆科与非豆科绿肥混合还田与豆科绿肥单独还田、绿肥不还田相比,均有利于提高早、晚稻有效穗数和结实率,从而提高早、晚稻产量。其中,以T3 处理(紫云英及油菜还田)和T5 处理(箭舌豌豆及油菜还田)增产较明显,2 年平均增产14.74%、12.56%。这与陶云彬等[6]的研究结果一致。究其原因,可能是所采用的豆科绿肥紫云英或箭舌豌豆腐解释放N 元素较多,但P、K 元素供应不足,搭配油菜还田后能提供足够的P、K 元素,养分供应达到平衡,实现水稻增产。

豆科与非豆科绿肥混合还田可促进双季稻生育后期叶片叶绿素含量的提高,有利于剑叶净光合速率在生育后期维持较高水平,有效延缓生育后期剑叶净光合速率的下降,增加双季稻植株干物质积累量,从而提高双季稻稻谷产量。紫云英与油菜混合还田有利于双季稻形成高光效群体,促进干物质积累与分配,显著提高双季稻有效穗数和结实率,增产效果最明显。在长江中下游双季稻稻区,紫云英及油菜混合还田模式在化肥减量20%的情况下能提高双季稻产量,具有较好的应用前景。