民族地区大数据研究生实践能力培养路径探索

2022-01-07许志伟刘晓燕刘利民刘文静吴丹烨张玉军

许志伟,刘晓燕,刘利民,刘文静,吴丹烨,张玉军

(1.内蒙古工业大学数据科学与应用学院,内蒙古呼和浩特 010080;2.中国科学院大学计算机科学与技术学院,北京 100049)

0 引言

作为国家“十四五”重点发展的战略性新兴产业,云计算与大数据相关产业规划及人才培养得到了广泛重视。国家先后部署实施了“大数据科技专项”及相关重点研发计划,构建大数据技术体系和标准规范[1]。目前,云计算与大数据分析人才存在巨大缺口,特别是由于具有较强实践能力的高水平专业人才培养更为困难,因此也更为短缺,在产业发展相对滞后的民族地区,该问题尤为严重[2]。为更好地满足社会需求,需要强化研究生实践能力培养,保证学以致用[3]。具体来说,需要着力培养研究生的问题思考及工程实践能力,转变以知识为中心的传统培养路径,形成以实践能力培养为中心的新型培养路径。在这一过程中,需要根据社会实际需求及研究生自身情况针对性地配置教育教学资源,充分挖掘学生潜力,构建相应的人才培养路径。

民族地区自有人才培养是解决艰苦边远民族地区和基层一线人才引不进、留不住问题的根本举措,只有快速提升培养高水平人才的能力,才能保证民族艰苦边远地区打赢脱贫攻坚战,决胜全面建成小康社会[4]。其中,内蒙古自治区率先根据国家云计算与大数据发展战略进行了相关产业规划与部署,积极探索自有大数据方向高层次人才培养途径,以便有效支撑地区的云计算与大数据发展战略,并于2016 年获批国家首批大数据综合实验区。同时,民族地区自有大数据方向的人才培养也面临诸多挑战,相关方向研究生在从事云计算及大数据分析工作过程中,需要独自面对更多特殊的挑战[5]。首先,由于民族地区多处于边疆,域内发展不均衡,造成云计算与大数据分析技术团队缺失、高水平技术人员不足,毕业生在工作伊始即可能需要独立面对各类在学校没有接触到的实际问题,因此对于研究生独立工作的能力提出了挑战;其次,作为一类新兴技术,云计算与大数据技术在民族地区逐渐得到应用的过程中,往往会出现技术规范执行不到位,以及技术问题成因多样、定位困难等问题,因此对于研究生分析与解决实际问题的能力也提出了挑战。针对上述挑战,为有效支撑和服务民族地区云计算与大数据产业发展规划,需要在解决当地实际问题过程中针对性地探索相应的研究生实践能力培养新模式,优化研究生实践能力培养过程,破除民族地区云计算与大数据技术高层次人才培养瓶颈,从而助力地区发展[6]。

为构建有效的云计算与大数据分析方向研究生实践能力培养路径,国内外已进行了大量探索与尝试,包括实践教学团队建设、培养模式与培养过程研究等。其中,在教学团队建设与实践平台搭建方面,完颜邓邓等[7]分析国外大数据专业兴起的背景,对国外16 所高校的大数据教学团队进行调查与分析,为我国的大数据专业教学团队建设提供借鉴;孙大烈等[8]通过调研以ACM 竞赛为代表的各类大型竞赛在实践能力培养过程中的价值,明确了竞赛不仅可显著提升学生的综合实践能力,而且能促进实践教学氛围建设;成静静等[9]针对云计算与大数据方向的实验室建设分享了宝贵经验。然而,如前文所述,民族地区对本地研究生实践能力的培养具有特殊的社会背景。为此,本文对民族地区产业发展需求进行探讨,并调研国内96 个云计算与大数据相关专业的人才培养情况,针对与培养路径相关的教学团队建设、培养模式及培养过程优化等方面问题,结合民族地区特殊的社会需求进行分析与探索,初步构建适合民族地区大数据方向研究生的实践能力培养路径。

1 培养路径内涵

民族地区大数据方向研究生实践能力培养路径应围绕提升民族地区人才培养效果展开,具体包括教学团队建设、培养模式探索与培养过程优化3 个层面的工作。

1.1 研究生实践教学团队研究

美国学者Clark[10]首次明确提出了“专业力量”的概念,开创了美国建立“专业力量”教学团队的先河;张雯等[11]提出建设国际化的实践教学科研团队,首先要激励团队里的每位教师提高自身的国际化水平,通过交流与合作学习国外先进的教学理念;金智林[12]提出要坚持自主培养与校外人才引进相结合、专职导师与兼职外聘导师相结合的思路加强导师队伍建设。在此基础上,李鸿志等[13]提出教学团队建设要体现专业特色,可构建多层次、多梯度的创新团队;田志刚等[14]根据“理论—技能—实践”三梯次模式,形成由三代教师组成的研究生教育教学团队,并取得了一系列成果。为切实保障硕士研究生实践教学工作的顺利开展,黄武煌等[15]分析当前教学实践平台建设情况,并开发了一套以工程创新应用为导向的研究生综合实践平台。

与国内外现有实践教学团队建设方案的实施背景不同,民族地区由于地理位置偏远、资源匮乏,导致实践教学团队建设与运行较为困难。因此,民族地区需要根据自身特点,形成自己独特的实践教学团队建设路径。

1.2 实践能力培养模式研究

英美德等工业强国先后提出了“三明治”培养模式(Sandwich Program)[16]、“双元制”培养模式(Dual System)[17]和“合作教育”培养模式(Cooperative Education)[18]等,将企业、学校与学生等培养元素纳入综合培养过程,为实践能力培养提供了可借鉴的方案。目前,虽然国内高校已建立了专业的研究生培养体系,但是多数高校仍是按照学术型研究生的培养方式来培养研究生,侧重理论研究,而轻视实践能力培养,同时企业与高校之间的协同机制尚未真正形成,企业实践环节多数流于形式。由于没有真正参与企业生产过程,研究生无法接触到实际的技术问题,严重制约了研究生创新实践能力的培养[19]。

相比之下,国内民族地区的社会与经济发展又有其特殊性,存在与其它地区交流不畅、域内相关产业教学实践支撑能力有限等问题,从而对本地区的云计算与大数据人才培养提出了新挑战。因此,需要在民族地区人才培养特殊性的前提下,摸索与制定更加科学的高水平人才实践能力培养模式,以提升毕业生的综合职业素养、实际问题解决能力,以及独立承担专业技术及管理工作的能力,为民族地区云计算与大数据技术相关产业发展提供支撑。

1.3 实践能力培养过程优化

董振标等[20]认为需要拓展研究生的实验教学模式,通过教学与竞赛相结合,锻炼研究生的实践能力;孙大烈等[8]作了进一步调研,分析以国际计算机编程大赛(ACM)为代表的各类大型竞赛在实践能力培养中的价值,提出竞赛在促进实践教学氛围建设的同时,可显著提升学生的综合实践能力;魏顺平[21]认为学生可从学习者行为角度不断了解学习过程,并以此为依据优化自身学习过程,开展自我导向学习。

同国内其他地区一样,民族地区也面临类似挑战,存在理论与实践脱节等问题。研究生往往对相关专业实践过程的重视不足,缺乏学习动力。另一方面,由于民族地区院校整体发展水平相对滞后,研究生招生情况也会影响其培养过程。学生们受限于自身的专业基础水平,对自身的实践能力缺乏信心,在面对实际问题时更不愿意参与其中,进一步弱化了实践能力培养效果。为此,需要进一步明确培养主体,然后针对性地调整与优化民族地区大数据方向研究生实践能力培养过程。

2 培养路径探索

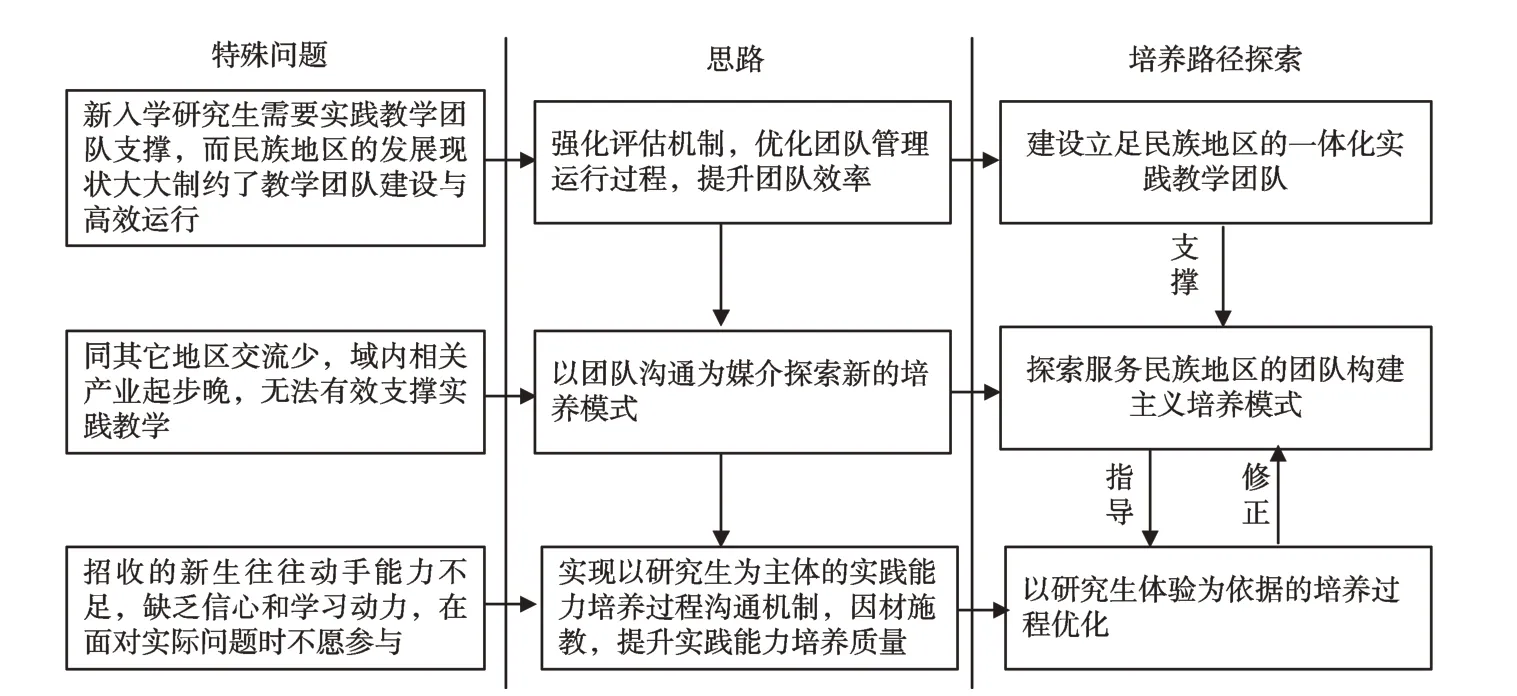

探索民族地区大数据方向研究生实践能力培养路径应围绕教学团队建设、培养模式探索与培养过程优化展开。通过教学实践验证所提出的培养路径,以全面提升研究生的综合素质及实践能力。针对上述实际问题,对应的解决思路及培养路径如图1 所示。

Fig.1 Education path of the practical ability of postgraduate students in big data field in minority regions图1 民族地区大数据方向研究生实践能力培养路径

2.1 立足民族地区的一体化实践教学团队建设

基于实践共同体理念构建民族地区教学一体化实践教学团队,并为相关实践教学平台的可用性提供保障。该机制以实践能力培养平台以及教师与学生的交互为基础,建立实践教学共同体。从教学团队组建方式、组织结构、管理模式、保障体系等方面进行探索,为开展云计算与大数据分析实践能力培养工作打下良好基础。

以实践教学共同体建设为导向,提供高可用的实践教学环境,不断完善内部管理制度。实践共同体理论以“实践共同体”(Community of Practice)概念为核心,其是由情境认知学习理论发展而来的,强调实践共同体在实践学习过程中无处不在,将学习平台、教师和学生三元素视为一个交互的完整整体,缺一不可。上述建设工作以大数据方向研究生实践能力培养为核心,在共同体不同元素的交互过程中自然完成,达到优化学习平台、教师与学生三者关系的目的。教师对整体实践过程进行管理与指导,每个高年级研究生带领一名低年级研究生参与实践工作,与其一同面对实践工作中的具体技术细节,逐步培养低年级研究生完成简单及低风险任务的能力,从而促进了低年级研究生的快速成长,且不同角色之间形成良性交互。在上述交互过程中,实践平台、教师与研究生可被视为一个实践共同体。同时,明确团队成员在共同体中发挥的作用,汇总各自对实践工作的支撑情况,按照评价标准进行评价,并有针对性地给予成员激励,提升团队运行水平。在上述团队建设与运行过程中,以精准激励为基础的共同体建设维系了团队成员间的良性互动,保证了民族地区高校能更加合理地利用较少资源凝聚更多力量,形成相对稳定的大数据方向实践教学团队。

2.2 服务民族地区的团队构建主义实践能力培养模式

以社会需求为导向,探索服务民族地区的构建主义研究生实践能力培养模式。具体而言,在缺乏稳定合作渠道的情况下,以培养研究生独立解决本地区大数据产业技术问题为核心,制定合理的培养目标,完善教学设计,保证实施与评估效果,逐渐形成一整套民族地区云计算与大数据方向研究生实践能力培养模式,以指导本地区高层次人才培养。

构建主义理念认为个体应该在与社会文化环境进行互动的过程中完成学习,强调各类活动的社会属性。本文针对民族地区对云计算与大数据人才的特殊需求,探索服务民族地区的大数据方向研究生培养模式,保证毕业生具有较强的实际问题解决能力以及独立承担专业技术及管理工作的能力。首先,在实践过程中引导学生认识到学习不仅仅是个体行为,更是社会行为,只有以地区实际需求为导向的学习才会在社会互动中得到认可。民族地区毕业生进入工作岗位后需要独自面对实际工作中的问题与挑战,因此需要以培养研究生独立分析与解决实际问题的能力为目标,在实践教学团队提供的教学环境中进行针对相关能力培养的教学设计,通过实际任务引导学生在社会实践中学习知识及提升能力。同时,将该模式应用于实际教学过程中,以研究生的学习表现和个人体验为评价标准,不断优化培养模式。

2.3 以研究生体验为依据的培养过程改进机制

学生体验是其最直接的学习动力来源,从学生体验也可获得最直观的学习效果反馈,因此构建以研究生体验为依据的实践能力培养过程改进机制。以实践教学团队为基础,以培养模式为导向,为研究生提供学习体验机会,基于实际体验帮助研究生明确服务民族地区需要的重点素养、重点知识及重点能力。同时通过研究生在过程中的反馈,及时修正实践能力培养模式,针对性地改进培养方式,使研究生不断提升自身相关能力。

应用体验式教学理论,以研究生为主体,根据研究生自身情况引导其制定目标开展实践学习,并跟进其后续体验,进一步细化和优化学习目标与方法,从而帮助其明确学习目标、改进学习过程。首先,建立有效的沟通与互动渠道,引导研究生在实践中学习同团队成员的沟通,根据体验增加自我了解;其次,引导学生以体验为起点充分感受实际工作过程,从而细化学习目标;最后,教师对学生体验进行归纳、概括与反思,针对性地优化研究生培养模式。上述过程首尾街接、循环往复,构成了螺旋上升的回环,保证了研究生实践能力培养质量。同时通过积淀,对共性问题和改进策略进行总结,并将其融入实践能力培养模式,形成基于体验的实践能力培养过程改进机制。

3 培养效果

通过建设民族地区的一体化实践教学团队,不断开展服务民族地区的构建主义研究生实践能力培养模式探索,落实到以研究生体验为导向的培养过程,形成三位一体的民族地区大数据方向研究生实践能力培养路径。通过对近3 年研究生培养情况的分析,可发现提出的培养路径能够有效提高大数据方向研究生的实践能力,培养效果得到了显著提升。

3.1 实践能力提升情况

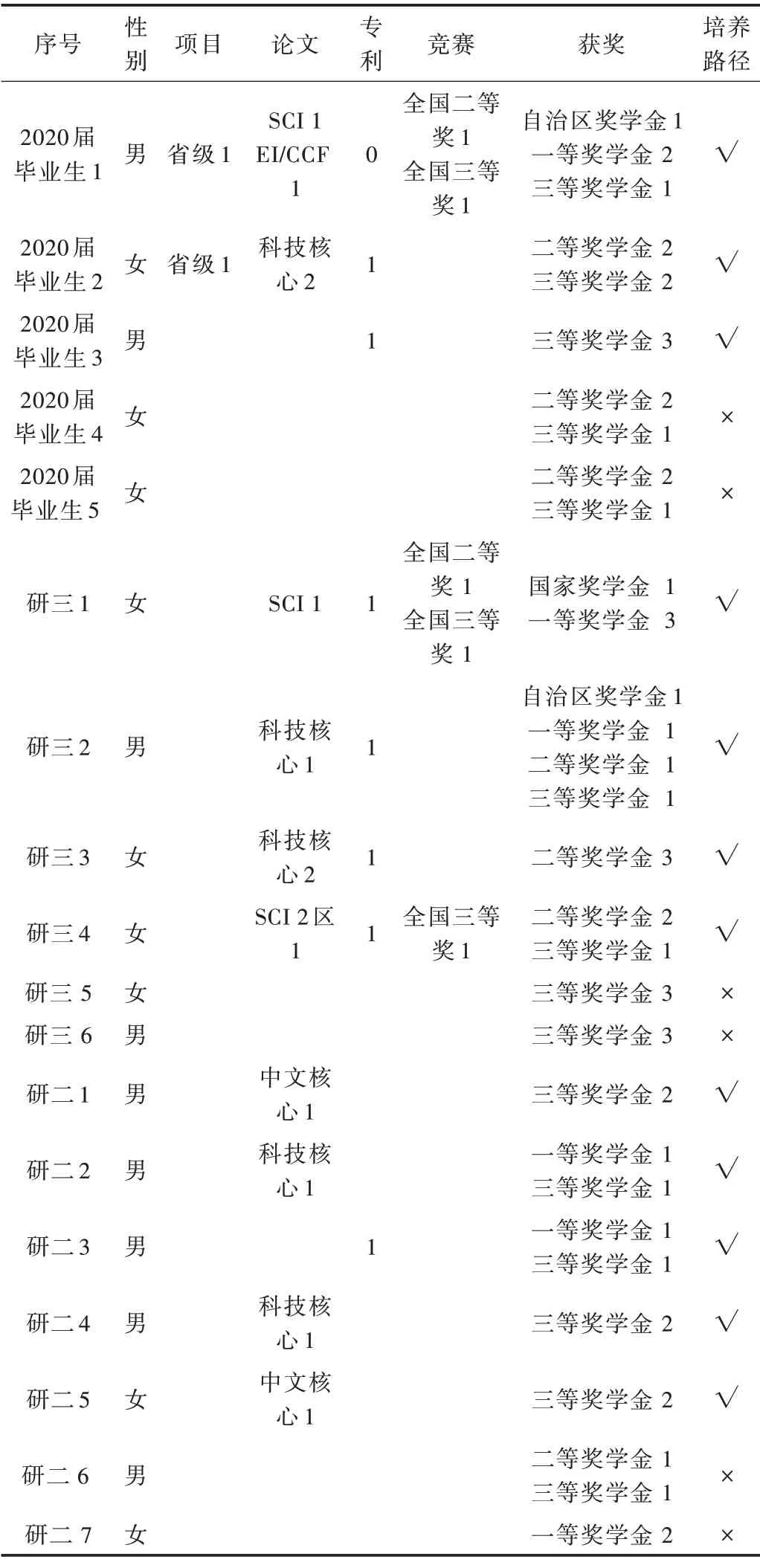

研究生在参与实践项目后,提高了学习积极性,相关能力也得到了有效提升。具体实践能力提升情况如表1 所示,其中培养路径列标记对号的学生采用本文提出的实践能力培养路径进行培养。

Table 1 Improvement of practical ability表1 实践能力提升情况

利用该培养路径指导研究生培养过程后,100%的研究生参与了国家/自治区级科研与工程项目,完成了相关软件研发工作,发表了学术论文(中文核心、EI/SCI 检索),并获得了国家发明专利、计算机软件著作权等成果。其中,多名研究生获国家奖学金和自治区奖学金,以及优秀毕业论文等奖励及荣誉,获批内蒙古自治区研究生科技创新项目,获得全国研究生数学建模大赛二等奖与三等奖,并发表SCI(二区)论文多篇。表1 列出了近3 年研究生取得的相关成果,可以看出,应用所提出的培养路径培养的研究生相对于其它组研究生,成果输出质量显著提升,相关成果已在自治区纪委、内蒙古华能集团等机关企事业单位得到应用。

3.2 毕业去向情况

团队自2014 年开始探索民族地区云计算与大数据方向研究生实践能力培养路径以来,已将提出的大数据方向研究生实践能力培养模式应用于8 个年级,31 名研究生。结果表明,研究生的实际工作能力得到显著提升,整体就业(升学)率达到100%。毕业生或者进入大连理工等高校攻读博士研究生,或者进入国家电网有限公司内蒙古分公司等大型企事业单位从事专业相关工作,有效支撑了地区相关产业发展。表2 列出了近4 年研究生的毕业去向,并将两组研究生的毕业去向进行比较。可以看出依据本文提出的培养路径培养研究生的就业/升学质量逐年提高,低年级研究生能更早地明确自身目标,并全力投入相关实践工作,在积累经验的同时提升了实践能力。

Table 2 Graduate destination表2 研究生毕业去向

4 结语

本文立足民族地区大数据高层次人才培养实际问题,以现代教育理论为支撑,探索更有针对性的大数据方向研究生实践能力培养路径。以研究生为主体,具体针对实践能力教学团队建设、实践能力培养模式与培养过程优化3个方面展开探索。通过对比可以看出,本文提出的培养路径优化了研究生实践能力培养过程,显著提高了研究生解决实际专业技术问题的能力,从而破除了民族地区云计算与大数据技术高层次人才培养瓶颈。未来希望能够将该培养方式推广到更多兄弟地区,以更好地服务于新时代民族地区的发展。