高校边缘空间中居民-学生满意度差异性研究*

——以华南农业大学为例

2022-01-06黄菊清

黄菊清,萧 蕾

引言

大学的起源可以追溯到西方古希腊时期的学园,至今已有近900 年的历史[1]。西方高校的建设发展与城市的发展息息相关,景观设计师彼得·林赛·肖特认为:在规划设计上,高校应配备城市服务功能,更全面地满足个人和高校所服务的周边社区的经济、体育、教育和社会需求[2]。同时,鼓励高校建设融入社区生活[3]。

与西方不同,我国高校在解放初期全国院系调整时才开始大规模且快速发展,大多建设于城郊,相对独立于城市。随着知识经济的发展,高校由原来隔离于社会的状态走向了开放,逐渐成为社会的中心机构,对周边地区的经济发展和产业结构的升级有着强大的辐射力和影响力[4]。而高校的建设也强调其在功能和空间结构上都应成为城市的有机组成部分[5]。

中西方高校的发展均呈现出向社区开放与共享的趋势,由此激活了高校与周边社区之间一个特殊的区域——高校边缘空间。边缘空间正是凯文·林奇的城市意象五要素中边界和区域要素的综合[6]。城市意义上的边缘空间是指城市中异质空间之间具有一定领域而直接受到边缘效应作用的边缘过渡空间[7]。而高校边缘空间位于高校的边界区域,提供了多样的社会服务功能,其使用人群和需求具有异质性和丰富性等特征,富有空间活力。与此同时,它作为不同性质、不同权属用地之间的空间单元,往往具备形态过渡、空间融合、矛盾冲突的特征[8]。凯文·林奇在《总体设计》中认为,校园和社区存在着社会差距,若校园对社区开放,则将会在当地的服务设施等问题上引发矛盾[9]。而在存量规划背景下的高校边缘空间,不同人群多样化的活动和空间需求难以平衡,其矛盾将会更为突出。在当今高校向社区开放的趋势下,研究高校边缘空间对促进周边居民和高校学生的生活和谐与服务公平有着重要意义。

1 研究综述

随着高校社会化程度的日益提高,校园空间从封闭向开放发展。开放型高校对社会开放校园空间、设施和资源,具有社会共享性和公益性。而其边缘空间则更具异质性和复杂性。高校作为城市职能的重要组成部分,其边缘空间与城市有不同的衔接功能类型,如社区、商业区、高校、办公区等。而本文研究的高校边缘空间是指开放型高校与社区空间功能权属等社会属性存在很大重叠的过渡性的区域。作为中介空间,它是城市进入校园的缓冲地带,也是社会与高校文化、物质交流的载体。其主要要素包括校门、校前广场、道路、绿化、水体、建筑界面等[10]。这个区域往往是高校与周边社区共享的开放空间和重要的活动场所。

国外针对高校边缘空间的研究较少,大多是针对高校与社区的互动关系做探讨。研究方案中强调人们的参与性,鼓励居民和学生积极参与学校及其周边环境的设计或改造[11];亦或是学校参与周边社区环境与设施的改造,服务社区,形成高校与城市社区之间持续的合作伙伴关系[12],通过高校带动周边社区的经济发展[11]。

而国内相较于国外,对于高校边缘空间的关注度更高。目前关于高校边缘空间的研究主要集中从中、宏观层面,研究目的大都是探讨提高边界的空间活力、促进高校与城市或社区的融合共生的优化策略,但研究的切入点不尽相同,主要可分为以下几个方面:(1)现状问题:基于调查的现状问题提出政策管理、规划设计及改造等方面的策略,研究对象一般为个别高校,适普性不强[13-16];(2)空间界面:研究高校边缘空间的形态、分布和影响因素,探讨边缘空间形态优化策略,以形成高校与城市的良性互动[17-19];(3)学科理论:通过生态学边缘效应等理论的新视角,将理论与实践相结合,总结其作用模式、形成机制与创造方法[20];(4)优化方法:使用学科交叉研究、数学模型建立等方法来寻求高校边缘空间规划布局最优解,方法创新且具有一定的适用度和借鉴意义[21]。

纵观现有研究,大都是促进城市与高校的互动发展的优化策略或设计方法,而缺乏对高校边缘空间使用后评价的针对性研究,忽视了不同人群对空间需求的差异与矛盾等空间使用问题。此外,其研究方法大都为定性分析。基于以上综述,本文关注不同人群的空间使用需求,以华南农业大学边缘空间为例,采用文献研究、半结构访谈和问卷调研等方法,结合定性研究与基于SPSS 的定量统计分析,对居民和学生空间满意度的差异及其原因进行探究,以辅助优化决策。在当前量化和精细化的设计研究日趋得到重视的背景下,本研究对提升高校边缘空间不同群体的满意度与幸福感具有一定的价值,有利于促进高校与社区的和谐共生。

2 场地调研与问卷调查

2.1 场地调研

2.1.1 历史背景

1952 年,由于院系调整,华南农业大学的前身华南农学院从国立中山大学独立出来。原本作为校园道路的五山路转变为城市道路,但原有功能和服务人群基本未变,而高校的边缘空间则成了高校与社区相互渗透的过渡空间,保留着原有空间人群与行为的多样性。

2.1.2 研究范围

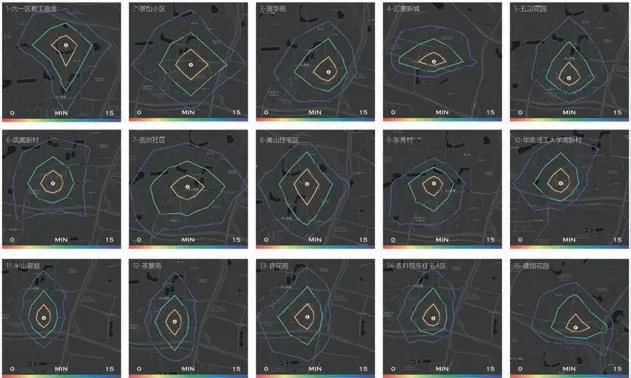

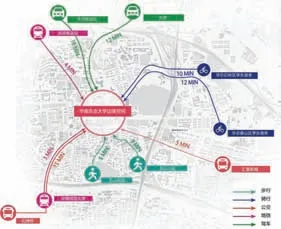

分别将华南农业大学周边居民社区的质心作为中心点,借助规划云平台绘制各个社区的15分钟等时圈(图1),即15分钟生活圈[22]。以五山路为界线,提取华农校园边界与社区15 分钟等时圈重合率较高的区域(图2)作为本研究的范围。具体为华南农业大学的小南门至三角市前广场区域,边缘空间与城市相邻界面的要素主要由商业街和绿地景观构成,场地内的公共服务设施包括饭堂、医院和湿地公园等(图3),其社会服务功能辐射周边社区居民和学生生活区。

图1 居民社区等时圈分析

图2 居民社区等时圈叠加(研究范围生成)

图3 边缘空间公共服务设施分布图

2.1.3 场地现状

(1)区位与交通:此区域交通便利,校园出入口紧邻五山地铁站(图4),人流来向广(图5)。场地附近有3 个校园出入口,毗邻五山街商业区一侧人流量较大,存在日常通勤高峰、周末和紫荆花节等期间人流车流巨大、人车混行等问题。

图4 区位与交通

图5 人流来向分析

(2)服务设施:总体而言,场地服务设施不够完善。主要表现为:缺乏室外公共洗手间;场地高差、台阶多处未设置规范的无障碍坡道;停车位短缺,非机动车停靠拥挤杂乱;照明设施不足,增加夜间出行的安全隐患。

(3)景观环境:该空间中的湿地公园环境优美,植物种类丰富,许多周边居民在周末或节假日来此休闲娱乐。而当每年校园的紫荆花节,便有大量人流涌入进行赏花摄影等活动,使校园空间阻塞,也往往因此影响高校学生的生活和学习节奏。

2.2 问卷调查

2.2.1 问卷设计

现有的高校使用后评价研究中尚未形成针对高校边缘空间的完善的满意度评价体系。但许多学者如朱小雷等对建成环境或校园开放空间的评价指标做了深入研究[23-26],可作为参考。空间满意度的问卷评价指标因评价主体不同而存在很大差异,但总体可以从物质环境、社会环境和人的角度考虑。且高校边缘空间相较于一般的校园空间具有其独特性,所以,具体指标可以参考各学者的研究并结合前期对场地的调研情况来确定。

问卷分为两部分,第一部分是受访人基本信息调研;第二部分为空间满意度评价量表,主要针对物质环境和社会环境两个层面。在预调研阶段,通过对华南农业大学边缘空间中随机抽取的27 位居民或学生进行半结构访谈和初步问卷调查,总结出影响人群对该空间满意度评价的重要因子,分别为空间的环境卫生、绿地景观、环境安全、无障碍设施、照明设施、休息设施、运动设施、停车设施8 项因子;同时结合前文的文献研究,补充空间总体满意度、空间易达性、空间开放性和文化设施4 项因子,共12 项指标,采用李克特5 级量表计分法,最终形成高校边缘空间满意度评价量表。

2.2.2 数据采集与分析

确定问卷后,正式向居民和学生发放,其中居民包括校内外教职工和居民,学生均为华农本校学生。问卷随机发放,分为线上线下两种形式,共发放问卷数111 份,回收率100%,其中实际回收有效问卷106 份,有效率95.5%。居民占58 份,其中教职工占9 份;学生占48 份。线上问卷主要针对学生,线下二者兼顾,其中居民居多。问卷线下发放的地点主要为华南农业大学湿地公园、运动场、三角市、饭堂、行政楼前广场等人流较大的公共开放空间。

3 结果与分析

问卷结果分成两部分,第一部分反映了整体的空间满意度评价结果,并对比了不同人群对空间满意度的差异;第二部分构建各因子与空间总体满意度的回归方程模型来探索造成满意度差异的原因,为高校边缘空间提供优化的方向。

3.1 空间满意度评价

3.1.1 信度分析

信度是指量表的可靠性或稳定性。分析结果为,克隆巴赫Alpha 系数为0.852,大于标准值0.8,说明问卷结果具有很高的内在一致性。

3.1.2 探索性因子分析

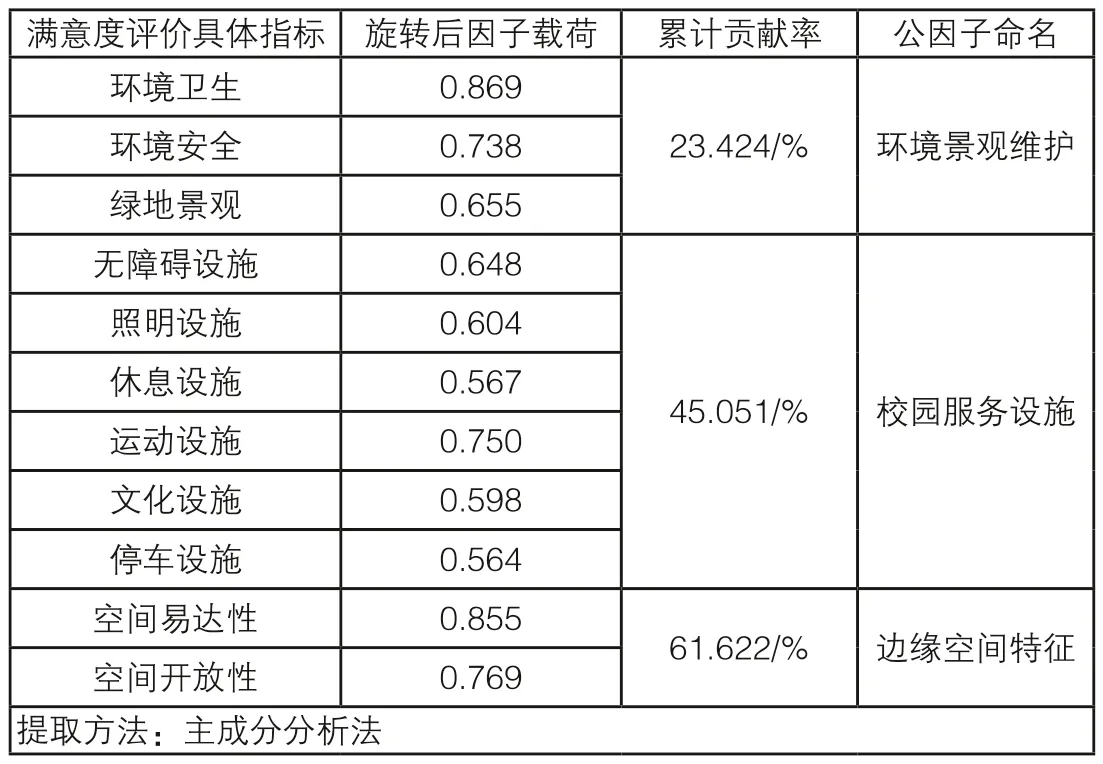

首先,进行KMO 和巴特利特检验,结果KMO 值为0.840,大于0.6,且显著性小于0.05,表示高校社区边缘空间满意度量表有共同因素存在,原始数据适合做因子分析。因此,对除空间总体满意度的11 个题项进行探索性因子分析,旋转后累积方差解释率为61.622%,提取出特征值大于1 的因素有3 个。根据因子内各题项的共同特征为其命名,分别为环境景观维护、校园服务设施、边缘空间特征(表1)。

表1 因子分析结果

3.1.3 整体满意度评价

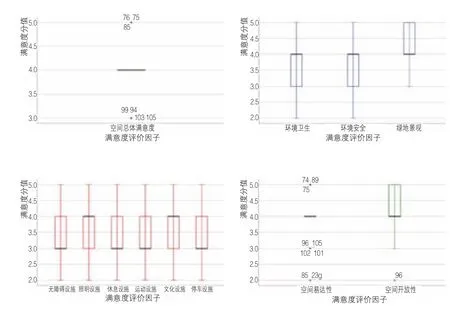

将统计结果绘制箱图(图6)。由图可知,人们的空间总体满意度、绿地景观和空间开放性的评价较高,其中位数为均4 分,评分集中分布在4~5 分之间。这可能是因该空间具备优质的景观环境,且一般情况都对外开放,人们有较好的总体映像和空间体验感。而人们对于该空间中的无障碍、休息、运动和停车设施评价不高,其中位数均为3,评分集中分布在3~4 分之间。结合前期访谈调研结果,发现其原因可能是:场地、道路的高差处理未考虑残障人士特殊的生理条件;由于在周末或节假日人流较多,该空间现有的设施无法满足不同人群的丰富的休闲与运动的活动需求和停车需求。所以,高校边缘空间优化可着重考虑人们必要性需求和生理需要,以塑造人性化的空间场所。

图6 箱图(6a:空间总体满意度;6b:环境景观维护维度;6c:校园服务设施维度;6d:边缘空间特征维度)

3.1.4 居民与学生的空间满意度对比分析

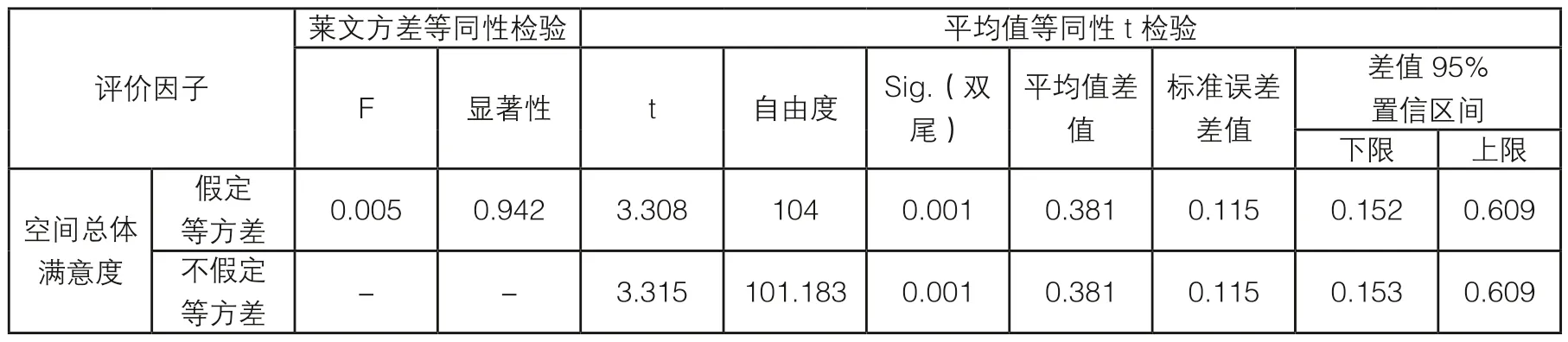

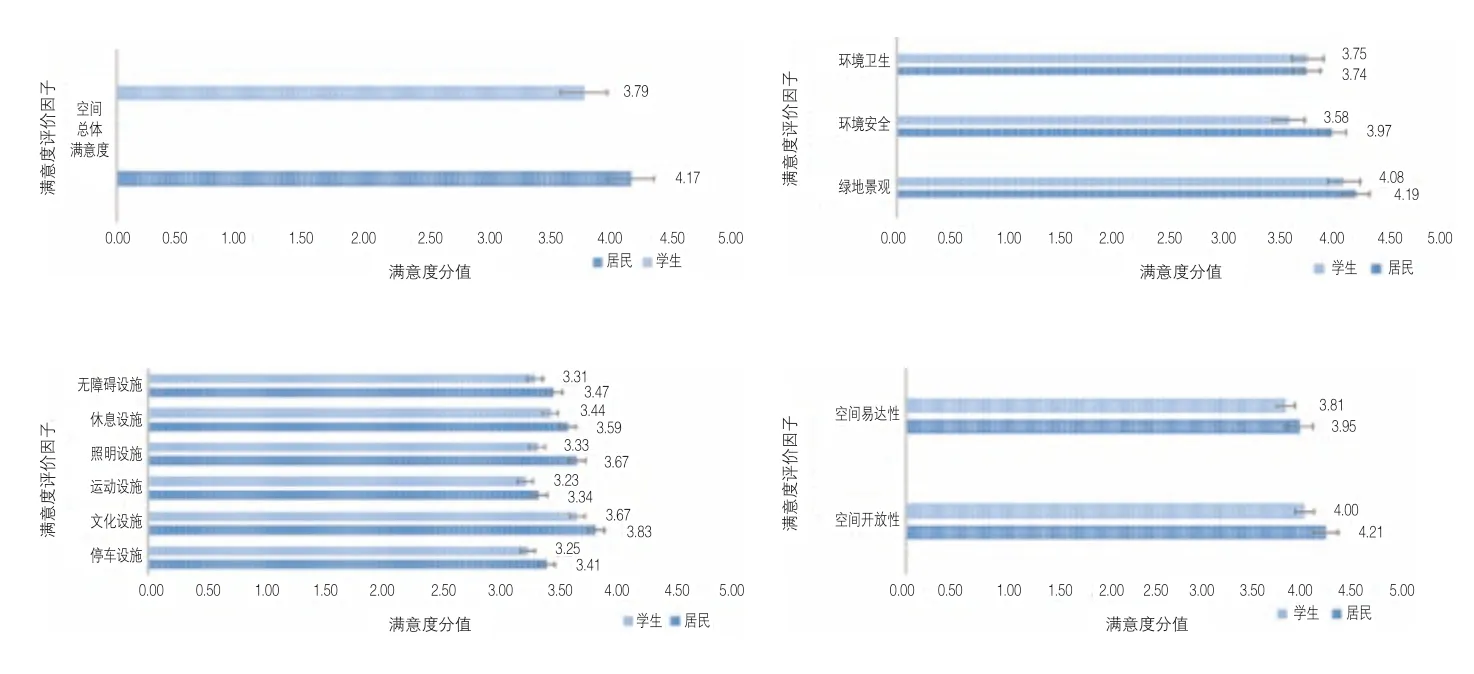

居民和学生的空间总体满意度平均值分别为4.17 和3.79,意味着居民的空间总体满意度高于学生(图7a)。为探究居民和学生的空间满意度是否存在差异,以人群类别为自变量,空间总体满意度为因变量,对数据进行独立样本T 检验。经莱文法的F 值检验结果如表2,F 统计量为0.005,p 等于0.942,大于0.05,未达到0.05 的显著水平,表明两组方差相等。结果中“假定等方差”栏的t 值等于3.308,自由度为104,p 等于0.001,达到0.05 的显著性水平,意味着居民的空间总体满意度显著高于学生(表2)。

表2 独立样本检验

图7 居民-学生满意度对比(7a:空间总体满意度;7b:环境景观维护维度;7c:校园服务设施维度;7d:边缘空间特征维度)

另外,除环境卫生一项,二者满意度分值几近相同,其余各项分值居民满意度均高于学生满意度(图7)。其原因可能为:居民和学生的评价标准不同,而该空间营造的休闲化氛围和提供的生活化功能对于居民的吸引力更大,所以学生满意度低于居民。

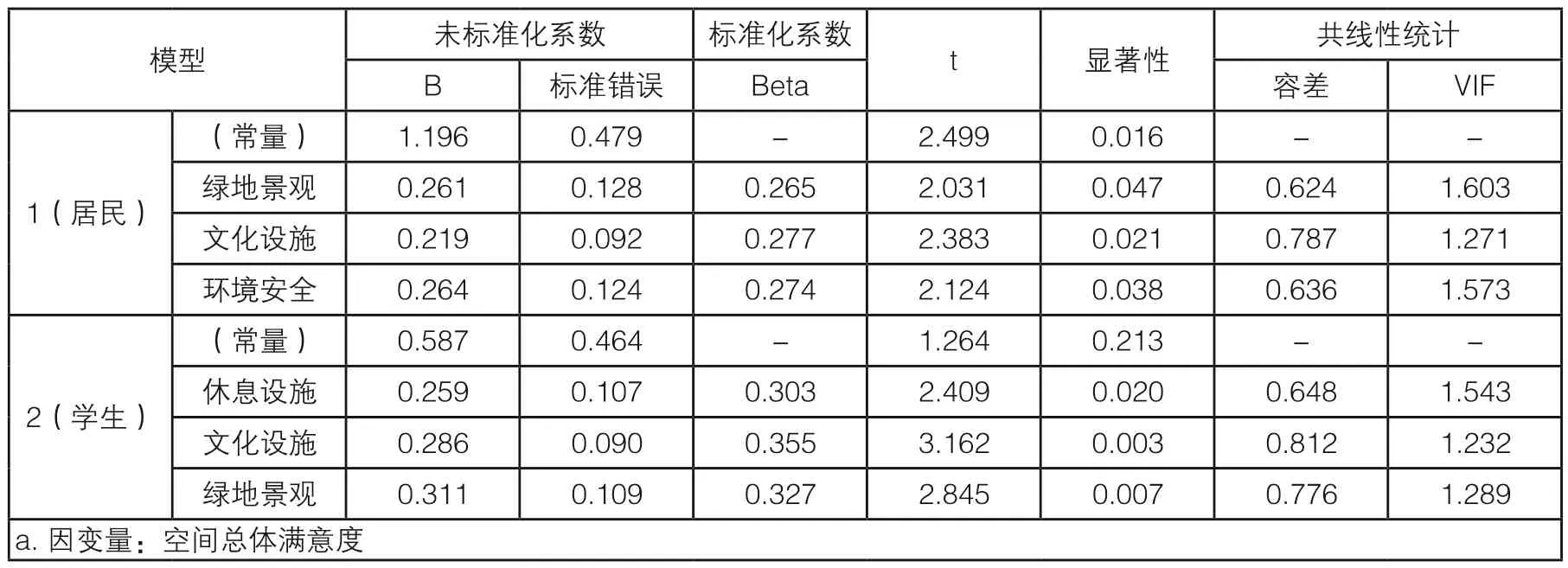

3.2 各因子与空间总体满意度的回归方程模型构建

为探究居民和学生的高校边缘空间满意度存在差异的内在原因,对居民和学生两种人群做各因子与空间总体满意度的回归分析。为避免自变量之间的混杂干扰,选择逐步线性回归的方法,将11 个影响因子逐步纳入自变量,模型1 和2 分别为居民和学生的最终模型。模型1(居民)和模型2(学生)的拟合度分别为42.8%和54.9%。F(居民)=13.459,P(居民)<0.05;F(学生)=17.833,P(学生)<0.05,说明模型1 和2 中的自变量能显著影响因变量,建立的回归模型是有意义的。容差(居民)和容差(学生)均大于0.2,VIF 值(居民)和VIF 值(学生)均小于5,说明3 个自变量之间不存在多重共线性,意味着运算结果准确可靠。基于以上分析和表3 结果,得到回归方程:

表3 逐步回归——系数a

空间总体满意度(居民)=1.196+0.261×绿地景观+0.219×文化设施+0.264×环境安全 (1)

空间总体满意度(学生)=0.587+0.311×绿地景观+0.286×文化设施+0.259×休息设施 (2)

从回归方程(1)可以看出,绿地景观、文化设施、环境安全均对居民的空间总体满意度有显著性的正向影响。当绿地景观、文化设施、环境安全三项因子的分值分别提升1 分,空间总体满意度分值将分别提高0.261 分、0.291 分、0.264 分;从回归方程(2)可以看出,绿地景观、文化设施、休息设施均对学生的空间总体满意度有显著性的正向影响。当绿地景观、文化设施、休息设施三项因子的分值分别提升1 分,空间总体满意度分值将分别提高0.311分、0.286 分、0.259 分。

3.3 影响居民—学生满意度差异因素及其原因探究

通过回归方程的对比可以看出,影响居民和学生空间总体满意度的因素存在差异,其分别主要体现在环境景观维护维度和校园服务设施维度。其原因可能为:居民更加关注高校边缘空间的环境景观所带来的满足感和归属感。因该空间拥有大片的绿地如湿地公园,景观舒适,营造出优质的休闲活动氛围。另外少部分居民为教职工,主要在学校做通勤活动,较少在该区域长时间停留,绿地景观所带来的舒适感直接影响其对空间的整体感受;而学生则主要关注该空间中的服务设施所提供的教育文化和休憩活动等功能;二者也有共同的关注点,即绿地景观和文化设施因子,它们分别是影响休闲生活的社区属性和文化教育的学校属性的代表性因素,因而能显著影响居民和学生的空间总体满意度。

这个结果也反映出居民和学生的社会属性的不同,当他们同处于一个空间,其多样异化的需求往往与有限的空间资源产生矛盾。而如何去平衡不同人群的需求,实现高校边缘空间的效益最大化与公平性是本文想探讨的最重要问题。

4 结论与讨论

4.1 结论

在高校与社区深度融合的背景下,为探索高校边缘空间的不同人群的满意度差异,本文调研了华南农业大学边缘空间中居民和学生的空间满意度,并基于SPSS 软件进行分析,结合定性和定量研究来二者对于高校边缘空间的满意度差异及其原因,以辅助优化决策。结果表明:(1)居民和学生的空间总体满意度、绿地景观和空间开放性的评价较高,而校园服务设施的评价普遍较低;(2)居民的空间总体满意度显著高于学生,且居民几乎在各项指标上的满意度都高于学生;(3)二者的空间总体满意度共同的显著性影响因素为绿地景观和文化设施,差异因素分别为环境安全和休息设施。这反映了居民和学生不同的社会属性和关注点。为满足人们的不同需求,提高其空间满意度及高校边缘空间的社会效益,可重点关注绿地景观、文化设施、环境安全和休息设施这四个方面的空间优化。

4.2 讨论

由于中国早期的高校大都建于城郊,在高校与社区的互动发展过程中,高校边缘空间往往面临校园秩序维持、景观保护和资源利用与社会综合效益利用所带来的矛盾[27],居民和学生在空间使用需求上同样可能存在冲突。这是高校边缘空间中普遍存在的问题。高校边缘空间对居民来说更像是社区公园,它主要满足居民的日常休闲活动需求;但对学生而言,学习、社交和社团等活动空间是他们最大的需求。而在本研究中发现,本应作为高校空间主体的学生在高校边缘空间中的满意度显著低于居民,也反映出了华农边缘空间更大程度上体现了它服务社区的社会属性,而缺乏对于学生需求的考量。这可能也是因华农该片区域的特殊性所致:华农的空间布局不同于一般高校,它被城市道路分割成不同的区域。五山路北侧为高校的重要的服务功能区,但主要的教学区和学生生活区距离此区域较远;其南侧则为集中的居民社区,边缘空间南端与城市道路紧密相连。所以高校在该空间的改建之初可能就着重考虑了居民的休闲活动需求。

然而,高校边缘空间与社区公园最大的区别在于其文化教育的功能。在高校和社区的互动发展过程中应降低对校园教学环境和文化氛围的影响,在保证高校正常的教学和学生的学习生活秩序的基础上为周边社区提供社会服务。那应如何取得居民和学生满意度的平衡呢?结合本研究的结果,可从以下几个方面来考虑:首先,可以关注共同影响因素——绿地景观和文化设施,重点优化绿地景观的空间布局和文化设施的资源配置。对于绿地景观,应加强景观环境的管理与维护。充分利用优质的绿色环境与开放空间,激发场地活力与提高空间的利用率,满足居民和学生对于舒适景观环境的需求;对于文化设施,可为高校边缘空间配置公共性的基础文化设施,如图书馆、报告厅、体育馆等。甚至可利用这些设施获得相应的经济收益,以平衡高校的运维成本,同时缓解城市文化设施短缺的压力[10]。其次,考虑空间环境安全和休息设施因子,加强高校边缘空间的安全监管和防护,并完善休息设施的配置。高校边缘空间因其开放性,社会化使用程度较大,若缺乏监管则可能引发交通事故、校园环境被破坏等隐患。则高校应适度开放,加强出入人员的管理和提高人们保护环境的意识;休息设施如座椅、亭廊等是居民和学生休闲娱乐必不可少的设施之一,可在阴凉处或观景点设置,并根据人们的需求提高休息设施密度。最后,建议发挥高校本身的教育资源优势,联动社区,辐射高校文化的影响力。高校边缘空间作为与城市和周边社区互动交流最为频繁的部分,应充分利用其边缘优势,结合高校文化资本与地域文化特色,发展文化产业,树立城市文化自信,使高校与社区的在物质和精神的发展上实现双赢。

此外,本研究存在一定局限性:由于疫情影响和时间成本等原因,问卷的样本量略少,致使可能出现不稳定因素的现象。往后的研究可在此方面加强,以提高模型的预测力。

致谢:本文乃基于华南理工大学研究生设计课程“风景园林规划与设计(一)”前期调研部分成果的研究深化,感谢林广思、李敏稚、许自力老师对设计课程的指导;感谢朱小雷老师对问卷分析过程的指导;感谢项目组成员马佳星、余俊颖辅助和参与问卷调研过程。

图、表来源

文中图、表均由作者黄菊清绘制。