朱金石 在画布上雕刻时光

2022-01-05张于惠子

张于惠子

朱金石,1954年生于北京,是中国抽象艺术和装置艺术最早的实践者。20世纪80年代初开始抽象绘画创作。1986年移居柏林后又转入行为、文字、装置等艺术实验。1994年之后往返柏林北京之间。2010年后生活工作于北京。初到柏林,朱金石不断感受着一切前卫艺术的冲击,并开始创作装置作品。作为一个跨地域跨文化的中国艺术家,朱金石用禅宗作为他理解东西方艺术的入口—他去柏林时带了两本书:一本频繁翻阅禅宗,一本未曾打开的诗集。1988年朱金石制定了“方阵”艺术项目,作品设置了一立方米的亚麻布在德国柏林,一立方米的宣纸在北京,通过展示、访问、参与、障碍四个部分来实现其中的对立与联系。1997年他在温哥华美术馆用50000张揉过的宣纸搭建出18米高,3米圆的装置作品,穿越周壁四层空间,悬置于大厅正中。

朱金石《失去白云》160x180cmx3联 布面油画 2017

1954年生人的朱金石赶上了20世纪70年代后期的“思想解放运动”,这个以理性思辨为主流的思潮首先在意识形态领域展开,然后波及社会的其他领域。在艺术界,抽象主义变成了打破旧规范的前卫工具。1980年朱金石在街上偶遇艺术家马可鲁时,看到了一本台湾袖珍本的康定斯基画册,他借回家读后有一种耳目一新之感。同年,他根据紫竹院的一幅写生作品转化成了只剩下笔触的油画。1986年,朱金石获德国柏林贝坦尼美术机构工作室奖,前往德国学习,后任教于柏林TU大学建筑系讲师,并进行以材料为主的装置艺术。但抽象油画的创作是朱金石割舍不掉的一部分,他安静地创作了大量作品,笑称自己是“搬运工”,因为他偏向用厚实的颜色画画,所以要完成一大幅作品是很辛苦的工作。他在巨大花布上的浓墨重彩虽然有欧洲早期抽象的“影子”,但是他回国后的新作如2006年的《青山恶水》更有东方传统美学的意象,有潇洒写意的一面。

朱金石《风中寺》200x250cm 布面油画 2008

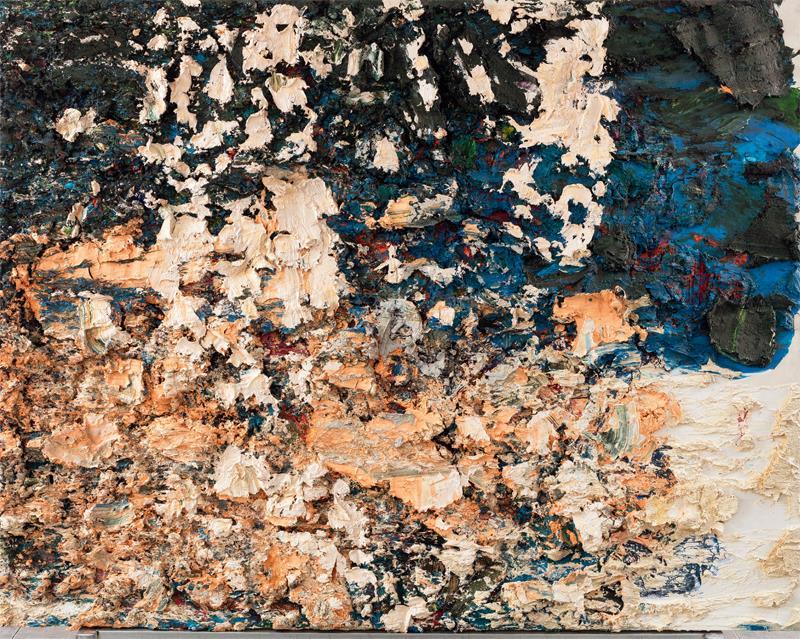

艺术家也在不断突破自我的创作中成了那个“解放”颜料的人。朱金石抽象油画的风格是厚重、激烈的。相比其他抽象画家的作品,他的画更容易直接吸引观者的视线,会被那些大块的、无序的、凌厉的色彩牢牢地抓住。但当仰视他的巨幅抽象作品时也会产生一种厚重的深沉之感。相比他简约的装置艺术,朱金石在绘画上追寻了相反道路,丰富而炫目,紊乱而猛烈,桀骜不驯、咄咄逼人。他的绘画工具单一却与众不同,工作室保存着上百个蘸满厚重颜料、十五厘米宽的画笔和工匠涂墙抹刀,几百块代替画笔的调色板。朱金石的“厚绘画”一反西方20世纪90年代之后的构成主义、新几何主义的抽象绘画主流,超越传统抽象主义的单一理念,注重于自己的体验。纵观朱金石四十余年的艺术实践,抽象绘画与观念装置艺术这两条平行的脉络贯穿起伏于始终。

朱金石随着当下的心情和感觉作画。他在旅居海外20年多年后,重返故乡是为了寻找年轻时的那份归属感。无论是抽象油画,还是他的装置艺术,中国传统文化的沉淀在他作品中越来越明显。在朱金石的笔记里,他这样写道:“我并不相信艺术风格就是艺术的使命。相反,艺术与社会形成关联的有效性,才是决定艺术存在的合理性。在这个层面上,我认为过分强调什么样的艺术形式是属于当代的、什么样的艺术观念是前卫的,仅仅体现了一种肤浅的时尚意识,而艺术的永久性来自你的热情投入,你的全部给予,这是我们从事艺术的开始。而这个开始永远不会消退,而是一次次地向你提出问题,是你不得不面对每一次新的开始。”

“木·子”朱金石個展内敛含蓄颇具禅意的古典庭院与色彩绚烂、自由奔放的抽象绘画、与装置相遇,冲突产生的张力,在预设之外的可能性,都共同构成了这次展览满满的实验性意味。此次展览的主题“木·子”是为了体现展览的特殊意义,特意以“木”字作为展览的命名。“木”,首义通树,朱金石的厚绘画载体是亚麻布,装置以宣纸为主,这些原料均取材于木;同时,合艺术中心主体框架也是木质结构。“字”既代表朱金石在厚绘画中呈现的笔触,也象征着合艺术中心的建筑造型。以五行理论,木元素对应的方向是太阳升起的东方,对应的季节是鲜花盛开的春季。合艺术中心期待这个色彩缤纷的展览,不仅能够治愈新冠疫情期间遭受的创伤,并且给人们带来快乐和希望。

展览中,艺术家朱金石极具个人化语言的装置、绘画很难以风格化界定。架上作品自由奔放,高浮雕般厚重颜料仿佛即刻间要飘逸出亚麻布面,与空间直接发生关系,极具绘画装置的空间状态,介入与空间的对话。透过合艺术中心庭院窗棂、绿树枝蔓、湖光山色的四时光影变化,与凹凸起伏的斑驳颜料,充满表现性色彩的跌宕斑斓相互交相辉映,与寂静中或沉潜,或激荡,或恢宏……其内在的诗意语言与古典庭院特殊的场域相互作用、融合,共同生成颇具中国文化语境的存在感。

在朱金石以绘画及装置为主要形式的创作中体现了对物质性的强调及对二者固有定义的瓦解。颜料的堆积使其绘画作品在平面上形成了一种由物质构成的三维立体空间,而部分装置作品中对绘画媒介的运用及同样厚重的物质实体则显示出这两种形式在其创作中的内在相关性。艺术家正是通过否定、突破既有的美学及形式边界,从而不断激发、寻求艺术上新的可能。

朱金石:我会把绘画当作装置去看待,也会把装置转换为绘画。这样就避免了东西方比较的纠缠。油画在传统上是薄的,即使在二十年前也是如此,把它厚起来需要从材料的角度重新认识绘画,包括工具的改变。

朱金石:我们对空间的理解本来就是错的,无意被透视误导。透视是一种传统科学,符合古典主义风格。抽象起始于现代,从透视走了出来,但被纯粹精神迷惑住了。所以绘画是什么在于我们的理解,绘画可以是厚的。

《时尚北京》:在作品《不要曲解空白》中,您以相对轻薄的颜料塑造画面,并留下较大区域的空白,这似乎是一次对您画面中空白作用的有意提示。事实上,即便在那些被颜料填充得相当饱满的作品中,依旧可以看到您有意在画面中留下的空白或镂空区域,这些区域与薄厚不等的颜料堆积共同形成了画面空间的层次纵深,这是否正是您画面中空白的意义所在?

朱金石:九繁一减是我给自己制定的规定,大量的借用写意、空白使绘画失去意义,这就像极简主义带来的危害。空白的意义愈少愈好,这样才能增加绘画的难度,才能使我们换一种方式理解绘画。依赖于传统是偷懒的办法,艺术家要尽力从自己个人的体验中寻找答案,这需要否定即成的美学,突破美学让绘画瓦解,这样才痛快淋漓。

朱金石:画面中的偶然特征更容易吸引视线,而且引起争议。如果我信任绘画的偶然,让它任意主导画面就会错失更重要的挑战。让偶然成为语言就像捕捉,把不固定的建立在固定之中,这体现着技艺,如同演奏。画面的无征兆偶然就像气候一样可以预测,但正像你看到的,“灾害”被有意为之,成为绘画的方法。

朱金石:《空气的墙》是我非常满意的一件作品,它由十块2米乘2.5米的画板组成,画布上的黑色颜料三厘米厚,这使每块画板的单体重量在二百五十公斤左右。我对颜料有特殊的感受,不管是绘画或是装置,只要能够激发出更大的可能,我都会尝试,这样就看不到终点,因为有更多的限度需要打破。

朱金石:我的第一件装置作品就是一立方体宣纸,之后就有了不解之缘。宣纸装置更具有东方气质,但又是在对传统的叛逆中重归家园。完成这件作品需要很大的耐心,从特制防火宣纸到龙骨细竹的加工,工艺过程很像是对传统生活的田野考查。宣纸经防火处理后变得非常容易脆损,在干燥的环境中经手揉捏就会成为纸屑。如果有机会我很想寻找一个能够循环的方式,使宣纸在不同的状态下都能够产生艺术的感觉。

朱金石:您的分析非常准确。轻抑重从物质的特性去看是一种限制,也是两种极限的终点。突破极限就会打破规则,改变事物的意义。当代艺术的含义全在这里,但这并没有给我们提供无限,相反我们变得更加狭窄。当我逐渐意识到这样的困境,感觉超越极限只是一种心智锻炼,更多时候应该回归平常,在简单的方式中寻找平衡。

朱金石《兰色探戈》160x180cm 布面油画 2015

朱金石《后海》160x180cm 布面油画 2018