临近空间高超声速目标预警探测若干研究进展

2022-01-05谭贤四

谭贤四

(空军预警学院, 湖北武汉 430019)

0 引 言

二战以后,跨大气层与临近空间飞行的高超声速飞行器技术成为世界各国竞相追逐的目标,从上世纪五六十年代就开始进行各种机理的高超声速飞行器技术探索,主要包括空间轨道机动飞行器、助推滑翔再入飞行器和吸气式高超声速飞行器三个方向。经过大半个世纪的探索实践,这三类飞行器逐渐演变为亚轨道重复使用运载器(Suborbital Reusable Launch Vehicle, SRLV)、高超声速助推滑翔飞行器(Hypersonic Glide Vehicle, HGV)和高超声速巡航导弹(Hypersonic Cruise Missile, HCM),通常将HGV和HCM统称为临近空间高超声速目标(Near Space Hypersonic Target,NSHT)[1]。NSHT是可以在临近空间(距地面 20~100 km)以大于5 Ma的速度飞行的一类飞行器,不包括穿越该区域的弹道导弹、太空返回舱等目标,由于其速度快、弹道不确定、打击范围广、突防能力强、毁伤威力大,正逐渐成为世界各军事强国空天竞争的要地和高地,并不断影响着大国冲突背景下的导弹防御策略和军备控制策略[2]。

近几十年来特别是进入21世纪以来,世界各军事强国开展了一系列技术攻关及演示验证项目,推动了NSHT的装备化进程[3-4]。自2001年以来,美国开展了包括HCM和HGV多种弹道形式、涵盖海陆空多种发射平台的临近空间高超声速飞行器研发和试验项目,如X-43A、X-51A、HTV-2、AHW、TBG等[5],特别是空基快速响应武器(ARRW,AGM-183A 导弹)和通用型高超声速滑翔体(Common-Hypersonic Glide Body,C-HGB)试验成功,标志着美国临近空间高超声速武器已经从关键技术演示验证向型号研制转变。俄罗斯已实现多型临近空间高超声速武器的列装,具体有“锆石”高超声速巡航导弹、“匕首”空基滑翔式导弹及“先锋”陆基助推滑翔式导弹。此外,其他国家如澳大利亚、印度、法国等也在积极发展临近空间高超声速飞行器技术[6]。

随着NSHT的快速发展,特别是俄罗斯等国高超声速武器的实战化部署,已经引起了各国对临近空间特别是NSHT防御的高度重视[7]。美国在2019年《导弹防御评估报告》[8]中,明确将NSHT纳入导弹防御体系需重点对抗的目标,并制定了NSHT防御发展规划,在改造升级现有导弹防御系统的同时,还启动了多个高超声速目标防御拦截新技术和新装备研发项目,以研发针对性的防御技术与装备来弥补临近空间防御能力的不足[9]。俄罗斯在列装其高超声速武器的同时,也同步加强了临近空间防御体系的建设,如部署“共振-N”米波预警雷达、新一代空天防御系统S-500等。

针对NSHT防御涉及的诸多关键问题和技术,国内外专家学者已取得了一些具有参考价值的研究成果,且有专门文献对NSHT防御相关领域的研究进行了梳理,如文献[10-14]分别从临近空间科学技术、NSHT防御、NSHT雷达探测技术、NSHT检测技术和NSHT跟踪技术等方面对相关研究进行了归纳总结。但是,目前尚未有文献专门对NSHT预警探测领域的相关研究进行较为全面的归纳梳理,尤其是在NSHT目标特性、预警探测装备体系构建与运用和预警探测关键技术等方面。预警探测系统作为防御体系的重要组成部分,是实现成功拦截的基础和前提,作用至关重要,为了应对NSHT对国家空天安全造成的巨大挑战,支撑我国NSHT预警探测相关领域的基础研究和工程研制,非常有必要对国内外在NSHT预警探测领域最新研究进展进行梳理归纳。

在2008年的金融危机中,比特币的创始人中本聪发明了比特币,它成为了第一个去中心化的数字货币。区块链是一个分布式网络,每个节点都会存放所有交易的副本,并自动同步。节点可以是用户的电脑、手机,或是其他设备。如图2所示,区块链网络节点是扁平化的,每个节点的地位相等、公平,并以扁平拓扑的方式向相邻节点进行数据交互[2]。

1 NSHT目标特性

②甲状旁腺腺瘤:患者存在高钙低磷血症,PTH水平较高;1.原发性甲状旁腺功能亢进,甲状旁腺激素调节体内钙的代谢病维持钙的平衡,引起高钙低磷血症;2.原发性甲状旁腺功能亢进包括腺瘤、增生、腺癌。甲状旁腺腺瘤常见多为单发腺瘤。甲状腺MRI示:甲状腺右侧叶后占位,考虑囊腺瘤,其内有出血,起源于甲状旁腺可能大。甲状腺增生约占12%,4枚腺体均受累;腺癌仅占1%-2%。定位检查:超声检查,核素显像。

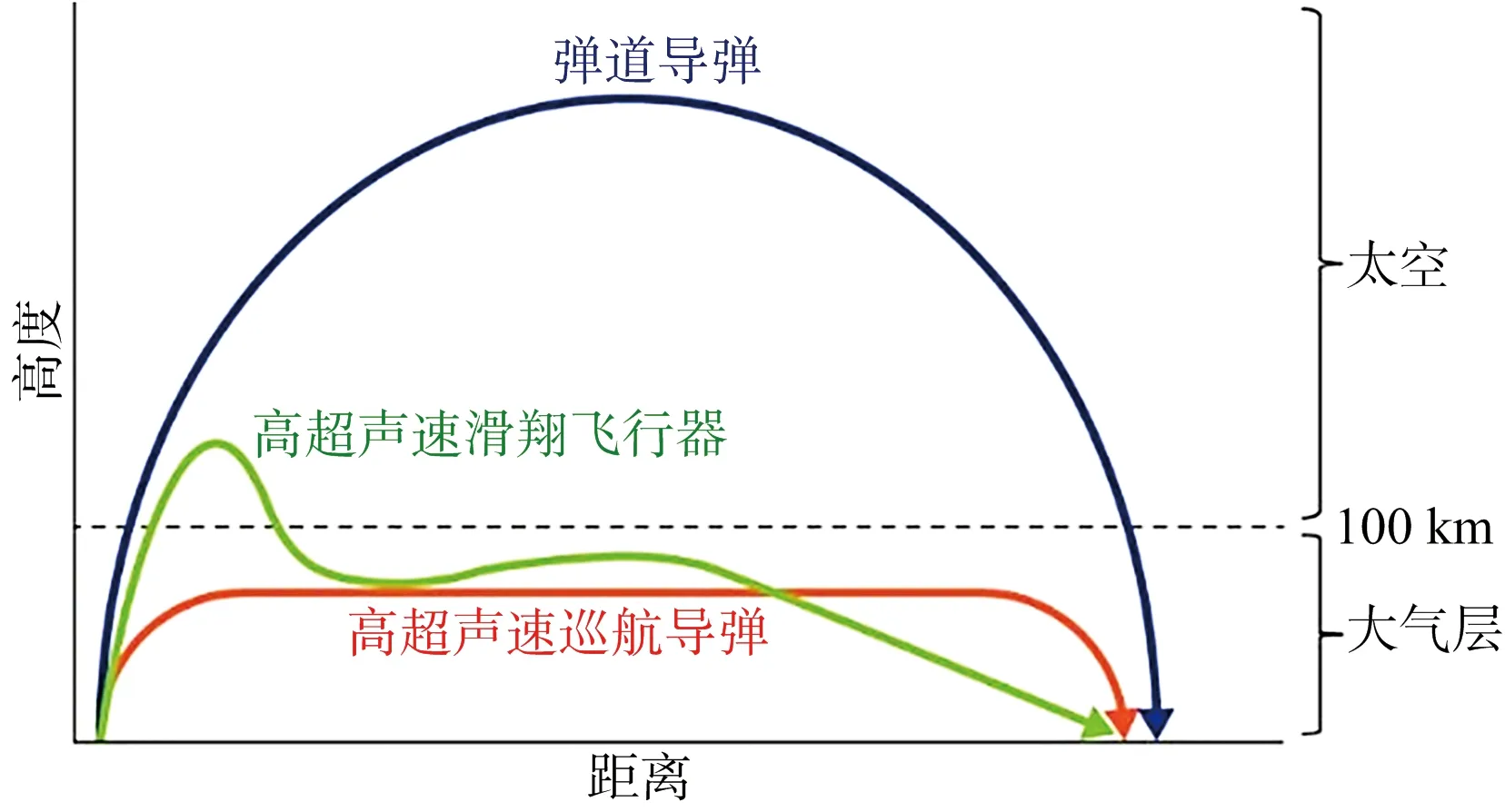

图1 NSHT飞行过程示意图

1.1 运动特性

目标的运动特性表现在目标的飞行弹道、飞行速度和机动能力。从飞行过程看,HGV和HCM两类目标的弹道特性略有不同。HGV类目标的弹道主要包括助推段、惯性段、再入拉起段、滑翔段和俯冲攻击段。HCM类目标的弹道主要包括助推段、巡航段和俯冲攻击段两类NSHT目标弹道的定性描述在诸多文献[15-19]中都有涉及,其分析重点集中于NSHT的滑翔段/巡航段。从飞行器设计方的角度来讲,NSHT的弹道规划都是在已知详细参数和各种约束条件下设计的,而这些参数对于防御方是未知的,因此当前对NSHT的运动特性分析通常根据现有的飞行试验进行建模分析。文献[20]结合美国X-51A四次飞行试验情况,采用数值分析方法对X-51A各阶段弹道进行数学建模并仿真,给出了飞行器速度和高度与飞行时间和水平距离之间的关系。针对HGV类目标,文献[21]建立了目标在再入拉起段和平衡滑翔段的弹道数学模型,并采用该模型对美国HTV-2的飞行试验数据进行了拟合分析,结果表明所建模型能够很好地拟合HTV-2的飞行轨迹,且可以推广应用至其他HGV类目标。文献[22-23]对HGV类目标的机动特性进行了研究,对目标的纵向跳跃机动、横向摆动式机动和转弯式机动模式及其控制规律进行了分析,并提出了机动可达能力、侧向机动转弯能力和侧向机动绕飞能力三种指标来评估NSHT的机动性能。

NSHT高速高机动的运动特性、低RCS的隐身特性以及复杂的等离子体鞘套影响,也给传统的信号处理和数据处理技术带来了挑战,严重影响了信息处理算法的性能。因此,提升预警系统对NSHT的探测能力,还应对信息处理相关算法做适应性改进和创新性研究。当前,相关研究主要集中在雷达检测技术、目标跟踪技术和轨迹预测技术等方面。

1.2 电磁散射特性

NSHT飞行过程中对空气的挤压和摩擦会造成飞行器表面温度急剧上升,致使空气或被烧蚀的防热材料发生不同程度的电离,在飞行器周围形成具有一定厚度的等离子体鞘套,同时在NSHT下游形成等离子体尾迹[24],这些现象对电磁波的反射、折射和衰减作用改变了NSHT的电磁散射特性。因此,相关研究也主要集中在等离子体鞘套和尾迹对于目标RCS的影响上,当前主要从两个途径开展研究。一是对等离子体鞘套的试验验证或实测数据分析。美国国家航空航天局(National Aeronautics and Space Administration,NASA)开展的Project RAM[24]、Trailblazer Program[25]等,获得了大量关于飞行器再入大气层时RCS变化的实测数据。二是对等离子体鞘套的数值计算和仿真分析。文献[26]针对钝锥形目标模型在高度为61 km和71 km、速度为7 650 m/s的条件下,分析了高超声速流场特性和电磁散射特性,指出等离子体鞘套对RCS的最大影响(增强或衰减)可达20 dB,且不同飞行高度上,等离子体鞘套对RCS的影响变化很大。

除了飞行器本体和等离子体鞘套外,等离子体尾迹对目标RCS的影响也不可忽视。文献[27-28]研究表明,等离子体尾迹对目标RCS的影响与目标高度、速度、电磁波频率等因素相关,当电磁波频率为3~30 MHz时,等离子体尾迹将出现较强的散射,其RCS甚至远远大于目标本体RCS,利用这一特性可以采用天波超视距雷达进行探测。

1.3 红外辐射特性

一是从运动速度、加速度、加加速度或角速度的角度出发构建的运动学模型,通过运动状态在时间维度上的积分得到目标状态估计[100]。文献[101-102]把Jerk模型和分段均匀假设应用到加速度建模中,结合状态扩展和分离差分滤波,实现再入目标稳态跟踪。但上述模型本质都是假设机动指数衰减相关,描述HGV运动特性存在一定的局限性。针对这一问题,文献[103]针对HGV巡航段跳跃飞行的特点,提出了一种修正的转弯模型,能够有效跟踪处于巡航段跳跃飞行的HGV。文献[104]将机动周期性相关假设引入跟踪模型,提出了二阶时间相关正弦波模型(Sine Wave, SW),能较好地描述HGV类周期的运动特性。文献[105]在SW模型基础上,推导了自适应非零均值SW模型,进一步提高其机动适应能力[106]。机动周期性相关假设为HGV运动学跟踪模型构建开辟了一个新的思路,但目标机动完全服从正弦的相关假设过于理想化,为此文献[107]认为HGV目标机动相关性应同时体现为衰减性和周期性,在此基础上提出衰减振荡模型,跟踪跳跃滑翔式HGV具有较高的精度及稳定性。运动学模型机动适应能力较强,属于“宽带”模型,但模型结构相对粗放。

1.4 NSHT对预警探测的影响分析

综合上述国内外NSHT发展情况、学术文献及学界专家的认知,其特点可总结如下:

(1) 飞行速度快。NSHT在临近空间的巡航或滑翔速度大于5 Ma,最大可超过25 Ma。

(2) 飞行高度主要位于临近空间。NSHT的飞行高度为20~100 km,巡航或滑翔高度通常为25~60 km。

(3) 机动能力较强。机动过载能力为2~4 g,HCM类目标带动力飞行可以随时进行纵向和横向机动,HGV类目标可以借助其良好的气动特性进行纵向跳跃滑翔和横向大范围机动。

(4) 航程远,打击覆盖范围广。根据作战任务的不同,NSHT的射程纵向可达1 000~10 000 km,横向可达2 000~4 000 km,理论上可以在1~2 h内攻击全球任何地域。

(5) 目标电磁特性复杂。NSHT几何尺寸小(约为1~20 m),且受到等离子体包覆的影响,目标电磁特性复杂,属于隐身类目标,通常可以认为其RCS为0.01~0.1 m2。

(6) 目标红外辐射较强。NSHT飞行过程中的温度可达1 000~2 000 K,红外辐射特征明显。

我想,只要林强信给我们抛光熟手,无论他怎么指责,甚至拍桌大骂,我也会做到骂不还口,打不还手。然而,我想错了,林强信压根就没有提那些陈芝麻烂谷子,只是一个劲地和我叙旧,说他一直赏识我,说我是个难得的人才,说我为大发厂作了贡献,功不可没。说到动情时,唏嘘不已。又说虽然你挖了大发厂的熟手和订单,但我能理解,人在江湖,各为其主嘛。我趁机说了一大摞好话,表达了自己的歉意和诚意。

NSHT的上述特性与飞机、弹道导弹等目标具有明显的区别,给现有防空反导预警探测体系带来了极大的挑战。

1) 防空预警系统

对现有防空预警系统而言,NSHT飞行高度高、速度快且RCS小带来的影响如下:

(a) 探测高度有限。传统防空预警雷达的最高覆盖高度一般为25 km左右,难以实现临近空间的覆盖。

(b) 探测距离有限。传统防空预警雷达针对2 m2目标的探测威力一般为300~500 km,当探测RCS为0.01~0.1 m2的NSHT时,其作用距离最大下降1/4以上,再考虑到NSHT的速度一般为5 Ma以上,预警时间十分有限。

NSHT主要包括HCM和HGV两类目标。HCM一般通过固体火箭或其他组合动力将巡航体助推到较高马赫数(一般为3~5 Ma)后,依靠超燃冲压发动机驱动其在临近空间内(一般为25~35 km高度)以超过5 Ma速度巡航飞行。HGV则通过固体火箭将其助推至一定高度,然后再入大气层凭借其良好的升阻特性在临近空间内(一般为30~60 km高度)无动力高速滑翔(一般为10~20 Ma)。两类飞行器的作战任务剖面如图1所示。

(c) 信息处理算法的适应能力有限。传统防空预警雷达的信号处理、数据处理算法都是针对常规空中目标设计的,处理NSHT时性能严重下降。一是高速高机动运动造成跨距离单元、跨多普勒单元的“两跨”现象,传统的积累检测方法难以有效积累目标能量;二是雷达数据率相对较低,目标高速高机动运动造成起始与跟踪波门增大、运动模型建模复杂,给现有的航迹起始、航迹跟踪等数据处理算法造成了困难;三是复杂的等离子体鞘套及尾迹造成目标回波出现多个尖峰,造成传统检测方法容易出现多个“虚警”、跟踪过程容易出现混批、误差增大等现象。

2) 反导预警系统

在地/海基预警平台方面,相关研究主要集中在雷达升级改造、雷达性能分析等方面,如美国正在研发和改进远程识别雷达和AN/TPY-2雷达,俄罗斯已在北极地区部署“共振-N”米波预警雷达,国内新型相控阵雷达也都增加了临近空间探测模式。

(a) NSHT的全程探测困难。目前天基红外预警高轨卫星能够实现NSHT的助推段预警,但不具备滑翔/巡航段预警能力,而中低轨预警卫星尽管存在探测NSHT的潜力,但单星覆盖范围有限,受成本和数量的限制,目前也不具备NSHT的全域全程跟踪能力;地/海基预警雷达受部署阵位、地球曲率和目标飞行高度低等因素影响,仅能实现NSHT飞行末段的视距内探测,可提供的预警时间要远小于弹道导弹;现有其他空基/临空基平台探测手段也不是专门针对NSHT设计的,对NSHT的探测能力有限。

(b) NSHT的轨迹预测困难。轨迹预测的效果很大程度上取决于目标的弹道外推模型。对于弹道导弹而言,其弹道运动基本符合二体运动规律,具有相对的固定性,往往可以获得较高的轨迹预报精度。而NSHT飞行弹道规划灵活,机动能力强且可以全程控制,难以对其未来时刻的机动情况进行预测,从而难以构建固定的弹道外推模型。对于防御方来讲,来袭NSHT的型号、控制参数及控制规律等都是未知的,NSHT轨迹预测较为困难。

2 NSHT预警装备体系构建与运用

围绕NSHT的预警探测问题,研究人员采用定性讨论与定量分析相结合的方法,从预警平台与手段、预警装备体系构建及预警资源运用等方面提出了大量的对策与建议,为反NSHT预警探测体系的建设提供了很好的理论支持。

2.1 预警平台与手段

根据目标特性,研究人员探讨了多种针对性的NSHT探测方案。这些方案既涉及雷达、红外、可见光等多种传感器,又涵盖天、空、地/海等多平台;既有对现有预警装备探测能力的适应性分析和改进建议,又有新型预警手段的设计与可行性论证。

1) 天基预警平台

兴趣点,就是目标要向主体本身的学习、生活兴趣靠近。只有和兴趣相近的目标,才能激发主体更大的动力,获得更多的可能性。据调查,主体对目标有兴趣,那目标达成的可能性比对目标没有兴趣达成的可能性高两倍以上。

天基预警平台具有覆盖范围广、不受地球曲率限制等优点,在反导预警中发挥着重要作用,但是其对NSHT的探测能力有待研究和验证。典型的天基预警系统主要有美国的国防支援计划系统(DSP)、天基红外系统(SBIRS)及俄罗斯的穹顶(Купол)反导预警系统。

文献[34-35]探讨了天基红外预警卫星对NSHT的探测能力和时空覆盖性问题,针对HCM类目标(X-51A)和HGV类目标(类HTV-2),参考美国天基红外探测器的灵敏度参数,构建天基红外卫星探测模型,并对高、低轨红外预警卫星的探测距离进行仿真计算。研究指出,高轨卫星能够实现HGV类目标的助推段预警,但对HCM类目标的助推段预警能力不足;高轨卫星难以实现NSHT滑翔段/巡航段的探测跟踪,而低轨卫星通过改进红外凝视传感器和探测模式,能够实现NSHT滑翔段/巡航段的探测;合理设计低轨卫星星座,可以实现临近空间的时空覆盖。在此基础上,文献[36]针对550 km和1 600 km两种轨道高度,设计了基于Walker星座的低轨卫星星座,表明当轨道数达到 24 时,两种轨道高度的低轨红外卫星星座都能够完全覆盖除南北极附近以外的全部区域,即基本具备对NSHT的全球覆盖性探测能力。

文献[37-38]讨论了天基雷达系统探测NSHT的相关问题,在分析天基雷达探测的基本要求和功率孔径要求的基础上,给出了天基雷达系统的星座设计方案。最后以X-51A为例,仿真分析了低轨道卫星星座与目标的可见性关系,给出了单轨道全覆盖方案和多轨道的全球全天候覆盖方案,以实现NSHT的有效探测跟踪。但是,通过增加卫星总数实现全球覆盖的代价很大,而多轨道面的大量卫星将带来发射和测控复杂、数据交互难度大、机动和生存能力不强等问题。另外天基雷达系统组成复杂、技术难度大,国外目前也只是在进行技术攻关,短时间内难以有效发挥作用。

这种形势下,专业的人在西王做得了专业的事吗?对于大纪和大龙来说,他们是西王的“外人”,尤其是大纪,在集团和俱乐部来说属于“客人”,最终的话语权在西王老板及其老乡身上;大纪本身的性格特点,也决定了他不争不抢,对于西王方面的一些不合理的事情,估计大纪也难有勇气去抗争。

2) 空基/临空基预警平台

空基/临空预警平台主要包括平流层飞艇、浮空气球或各类飞机等,相比天基预警平台,具有信息获取及时、可长时间监视重点区域的优点;相比地/海基预警平台,具有视距远、可灵活部署的优点。

文献[39]探讨了平流层飞艇载雷达探测NSHT的可行性,在考虑大气衰减和等离子鞘套衰减对电磁波影响的基础上,构建了雷达探测路径衰减的计算模型,通过仿真分析不同频段艇载雷达和地基雷达的衰减情况,表明同样配置下,艇载雷达对NSHT的探测更具优势。文献[40]讨论了采用临空基雷达探测NSHT的思路,设计了常规扫描和临边扫描两种模式,并计算分析了临近空间不同平台高度、不同威力的临空基雷达对NSHT的覆盖情况。文献[41]分析了平流层飞艇载雷达探测性能受飞艇运动的影响问题,研究表明飞艇晃动会减弱回波的强度并影响脉压的性能,进而影响雷达的探测性能。文献[42-43]研究了平流层飞艇载雷达对NSHT的跟踪性能,在补偿飞艇晃动带来的测量误差的前提下,采用Singer模型和Kalman滤波算法对NSHT进行跟踪,通过对比地基雷达的跟踪性能,指出飞艇载雷达的跟踪精度优于地基雷达,并且能够连续无间断地跟踪目标。

(7)利用好所有现有的自然景观,按照公路美学以及和周围自然环境相协调的原则进行设计,保证公路能够和自然环境融为一体。

但从飞艇的载荷能力、高空能源传输等实用角度来看,临空基飞艇平台搭载高性能红外探测器更为可行。文献[44]指出,飞艇载红外探测系统对NSHT的有效探测距离可达数百公里甚至上千千米量级,并给出飞艇应尽量部署在海拔高度大于18 km高空的建议。在此基础上,文献[45]提出了飞艇载红外系统组网探测的设计方法,通过20 km的高空优化部署9艘浮空飞艇,实现了对7 000 km×7 000 km正方形区域95%左右的覆盖率。此外,一些文献还探讨了基于无人机机载异类传感器的NSHT探测与定位方案[46]。

3) 地基/海基预警平台

对现有反导预警系统,NSHT飞行高度相对较低、机动性强轨迹难预测带来的影响如下:

文献[47]基于STK/Matlab开发了NSHT检测与跟踪可视化仿真平台,该平台可实现地面雷达对NSHT的检测跟踪性能评估,且具有良好的可视化效果。文献[37]利用STK软件仿真分析了单部和组网地基雷达对NSHT的探测能力,对横向和纵向等不同布站模式下的雷达组网探测性能开展了讨论。研究指出,雷达组网的探测能力优于单部雷达,但受限于地球曲率和NSHT飞行高度低的影响,地基雷达的探测距离有限,再考虑到NSHT的飞行速度快,雷达预警时间十分有限。文献[48]对地基雷达(GBR)探测NSHT时的部署问题进行了研究,通过对前沿部署、接力部署和要地部署等不同部署方式下的探测性能进行仿真分析,指出前沿部署和接力部署相结合的探测性能较好,前沿部署可提供较长的预警时间。此外,文献[49]还探讨了可见光观测NSHT的可行性,综合考虑NSHT的可见光辐射特性、大气传输、人眼观测灵敏度等因素,仿真分析了不同气象条件下、不同时段的地基可观测距离及预警时间,指出对于NSHT的滑翔段的可观测距离理论上可达数千千米,但是该研究并没有考虑视距限制影响。

总的来看,关于预警平台与手段的相关研究多以国内学者为主,国外方面鲜有相关的学术文献,大多以政府报告、年度国防授权法案为主。但从这些材料中可以看出,国外应对NSHT的预警手段与国内基本一致,例如美国启动了一系列预警探测系统的改进和验证工作:一是天基预警平台方面,开展了低轨“过顶持续红外”(OPIR)宽视场传感器、“高超声速与弹道跟踪太空传感器” (HBTSS)等多项针对NSHT的技术开发与验证项目[9];二是空基/临空基预警平台方面,美国的大型高空飞艇、集成传感器结构飞艇,都可为临近空间目标探测提供大量及时准确的数据;对收割者MQ-9无人机进行改造,形成对中高空目标的被动探测能力,战时可以充当防区外NSHT探测的移动节点[50];三是地/海基方面,一方面研发和改进远程识别雷达和AN/TPY-2雷达,另一方面采用多光谱目标系统(MTS)进行地面电光/红外和高级传感器观测验证[51]。这也进一步印证了国内学者研究方向和思路的正确性。

3.2.2 HAPLR评价指标。HAPLR评级体系依据于IMLS所提供的相关数据,包括人均藏量、每小时访问人次、每千人口全日制员工数等15项指标,其中6项为输入指标、其余9项为输出指标[8]。如表3。对每一项指标赋予不同权值,加权计算得出各个图书馆的分数以便排名。

2.2 预警装备体系构建与运用

要实现NSHT的及时预警、全程连续探测和稳定跟踪,单一平台、单一传感器显然难以解决,必须构建相应的预警装备体系。但是,NSHT预警装备体系的构建既不是从零起步、也不是推倒重来,而是基于现有防空反导预警装备体系进行适应性改进,明确探测能力需求与缺口,研发新型装备或改进现有装备。国内外的相关研究大都沿着这一思路展开,主要围绕着预警装备体系构建和预警资源运用两方面进行研究。

1) 预警探测装备体系构建

明确能力需求是进行预警探测装备体系构建的前提。文献[52]指出,实现NSHT的实时预警,预警装备体系需要具备全球覆盖、准确跟踪和有效预测三个方面的能力需求,并给出了针对性的应对对策。文献[53-54]从NSHT上升段防御的策略出发,在构建空基拦截模型的基础上,分析了上升段拦截对预警系统作用距离和跟踪精度的需求。文献[55]指出为了给拦截系统赢得必要的作战反应时间,预警探测系统对典型NSHT的探测距离必须超过1 000 km以上,并对比分析了不同预警装备的优缺点。文献[56]则进一步细化到NSHT探测对雷达装备的性能需求,分析了地基雷达在探测范围、信号处理、数据处理等方面的性能需求,相关结论对于改进现役雷达装备具有一定指导意义。

在预警探测装备体系构建方面,现有文献大多采取定性讨论的方法,以建设发展思路和指导性原则研究为主。早在2012年,NSHT各项试验刚刚开展之际,文献[57]就分析了国外特别是美国导弹防御体系的预警系统对NSHT探测的适应性和性能,给出了反NSHT预警探测装备体系构建的思路。随后,相继有学者[58-59]对反NSHT预警装备体系的构建问题进行探讨,指出应综合运用雷达、光电以及新型探测手段等多种传感器,依托天基、空基/临空基、地基/海基等多平台构建全域预警探测装备体系。文献[60]则采用定量分析的方法对多平台多传感器的探测能力进行了估算,针对X-51A和HTV-2两类典型NSHT目标,通过STK软件对各平台静态部署下的探测效果进行了仿真分析,指出空天地多平台协同探测体系在探测空域、时效性等方面具有较大优势,可有效弥补单平台的不足,为构建NSHT预警装备体系提供了技术支撑。除了预警装备以外,文献[61]进一步设计了由指挥控制中心、信息处理中心和预警装备组成的预警探测体系的总体结构,梳理了探测系统工作的基本流程,指出应在传感器的探测能力、信息传输能力和处理能力及合理调度系统内资源等各方面加强建设。文献[62]指出,针对NSHT应建立基于天空地海多平台的一体化网络化立体化预警探测网络、一体化预警探测信息处理系统和一体化通信网络,实现天、空、地、海探测系统互联互通互操作。文献[63]从整体设计、建设方法、体系结构、综合运用和效能提高等方面阐述了NHST预警装备体系建设思路。文献[64]提出了基于复杂网络理论的NSHT预警装备体系网络模型,研究了模型的拓扑结构和统计特征,对NSHT预警装备体系连接结构的设计具有一定的借鉴意义。文献[65]则对NSHT预警装备体系的开发及验证方法进行了讨论分析,对构建规范、合理的NSHT预警装备体系具有借鉴意义。

2019年美国国防部《导弹防御评估报告》明确将NSHT纳入防御范畴,并提出了NSHT预警能力建设的发展规划,从体系需求论证、现有预警体系要素升级、预警装备关键部件级技术探索等方面全面铺开研究,国内许多学者[50-51,66]都从不同角度对该报告进行了解读和研判。概括来讲,美国NSHT预警装备体系构建的总体思路是:在评估现有导弹防御体系对NSHT探测能力的基础上,有针对性地改进现役装备、验证探测新手段和新技术、研发新型装备,突出天基预警技术和装备的研发,最终将对陆海空天多平台预警探测能力进行整合,形成一体化的预警探测体系。可见,国内外对于反NSHT预警装备探测体系构建的思路基本一致。

2) 预警资源运用

针对NSHT探测,预警资源运用的研究主要集中在两方面:一是预警装备体系内多传感器资源的调度问题;二是单传感器资源主要是雷达资源的管理问题。

如前所述,反NSHT预警装备体系内融合了多个平台、多种传感器资源,此时及时准确、合理高效地调度体系内的预警资源,对于发挥预警装备体系的作战效能至关重要。文献[67]针对天海地一体化传感器资源协同调度问题进行了研究,指出反NSHT作战预警探测资源调度存在探测跟踪难、传感器交接频繁、调度方案动态变化等难点,并从提高传感器能力、设计合理的体系架构和应用高效的调度算法给出了提升传感器资源调度作战效能的对策。文献[68]研究了NSHT探测预警资源的分配问题,将预警机或飞艇载雷达、地基雷达等传感器抽象为预警资源节点,根据NSHT的运动状态和预警资源的探测性能等指标,设计了调度算法合理调度预警资源,典型场景仿真实验表明,所提方法能够根据NSHT飞行状态与预警资源部署情况合理地分配预警资源,在确保NSHT的跟踪精度的前提下,提升了资源的使用效率。文献[69]针对雷达组网探测HGV问题,提出了基于深度增强学习的雷达-目标分配方法,并在多目标攻击和饱和攻击两种场景下验证了算法性能,结果表明所提方法在目标分配数量、目标威胁度、雷达交接次数和跟踪时长等指标上表现出了优于传统方法的性能。文献[70]针对重点区域NSHT防御场景,提出了一种实用高效的地基雷达优化部署方法,在首次发现距离、责任区覆盖系数等指标上实现了多部地基雷达的最优化部署,提高了地基雷达探测NSHT优化部署的效率。

在单传感器资源管理方面,相关研究主要集中在雷达搜索资源管理方面。文献[71]分析了无引导信息下远程预警相控阵雷达对NSHT的搜索能力,针对HTV-2类目标,分别设计了水平和高仰角搜索屏,并对目标最短穿屏距离和雷达最小扫描次数进行了推导,仿真结果表明雷达具备对迎面来袭目标的搜索捕获能力。文献[72-74]考虑NSHT机动进入雷达盲区时的再次搜索捕获问题,利用目标丢失前有限的观测数据估算目标的运动参数、攻角和倾侧角,以概率分布情况作为引导信息,设计最优搜索策略以确定交接雷达的搜索空域和波位顺序,实现了NSHT在盲区内的再次快速捕获。文献[75]研究了跟踪制导雷达搜索NSHT的空域波位编排问题,在考虑波束编排样式和波束展宽效应等因素的基础上,提出了最优波束编排的静态模型和动态模型,实现了跟踪制导雷达对搜索空域的连续高概率覆盖。

试验段位于某高速公路K201+250—K231+500标段,线路全长30.25km,路基宽度设计为26m,道路全线设计行车速度为100km/h,该道路路基结构形式设计为:20cm级配碎石+20cm水泥稳定级配碎石+20cm水泥稳定级配碎石。由于试验段所处地区冬季寒冷夏季炎热且昼夜温差较大,常规半刚性基层沥青路面容易出现反射裂缝等病害,因此,试验段道路在设计时决定采用级配碎石作为路面基层。

3 NSHT预警探测关键技术

二是在城乡环境治理方面,荣县环境综合整治活动开始后,300多名第一书记在环境综合治理中担任先锋,坚持“绿水青山就是金山银山”的原则。驻村第一书记主要抓秸秆禁烧、垃圾处理、沿河两岸环境整治等,各村成立秸秆禁烧巡查小组,每日进行全域巡查,采用奖惩并重的措施开展秸秆禁烧工作。社区第一书记主要配合开展场镇综合环境的治理。

3.1 雷达检测技术

NSHT目标RCS较小,加上其超高速和高机动特性,是典型的高速高机动弱小目标,给传统的雷达检测技术带来了严峻的挑战。现代雷达一般采用相参积累来提高弱小目标的检测性能,但目标的高速高机动造成严重的“两跨”问题,传统的积累检测方法难以有效积累目标能量。此外,目标高超声速飞行时产生的等离子体鞘套及等离子体湍流尾迹显著区别于常规目标的特性,也给传统的雷达检测带来新的问题。

1) 积累检测方法

相参积累利用了回波信号的相位信息,其获得的信噪比增益比非相参积累更高,因此目前的研究主要集中在相参积累检测上。综合现有研究,根据NSHT的运动情况可分为匀速、匀加速和变加速NSHT相参积累等三类算法。

一是匀速NSHT相参积累检测。当目标匀速运动时,对其进行相参积累只需要考虑距离走动问题。目前,主要采用Keystone变换(Keystone Transform, KT)[76]和Radon傅里叶变换(Radon Fourier Transform, RFT)[77]等。其中,KT变换最早应用在雷达成像领域,而RFT本质是沿搜索的目标运动轨迹积累回波信号能量,但算法运算量较大。对此,文献[77]利用RFT自身形成的盲速旁瓣,得到模糊速度,进而构造速度搜索函数,再采用标准RFT进行速度-距离二维搜索,可有效避免速度模糊带来运算量大的问题。此外,为减小因参数搜索带来的运算量大的问题,部分学者提出了基于频域相关变换[78]和基于时域相关变换[79]的相参积累算法,这些都是通过回波信号相关变换来避免参数的大范围搜索,进而降低运算量,但对回波信噪比要求更高,难以适用于低信噪比下的NSHT检测。

按照相关规则,按照税法规定外国企业以及外国企业收入,相关企业包含三例:在资金、运营、购销等方面,存在直接或间接地操控或具有联系;直接或间接地同为第三者所操控或具有;以及有其他利益上的相相联系。

二是匀加速NSHT相参积累检测。目标匀加速运动时,对其进行相参积累需要考虑距离走动、距离弯曲和多普勒走动三个问题。目前,针对匀加速目标相参积累的研究很多,大多是针对距离走动、距离弯曲和多普勒走动这三个问题采用不同方法并组合使用。在解决距离走动问题上,与匀速高超声速目标的方法类似,主要采用KT变换和RFT变换。在解决距离弯曲问题上,主要采用二阶Keystone[80]等。在解决多普勒走动问题上,主要采用调频率(加速度)估计进而进行相位补偿[81]。此外,为解决估计精度和计算量之间的矛盾,文献[82-83]在进行无模糊多普勒频率估计并补偿的基础上,分别采用尺度变换和分段计算多普勒调频率的方法消除加速度带来的影响。

一是通过认知目标运动规律进行预测。文献[124]针对HGV高度层面的轨迹具有类周期的规律,采用改进集成经验模态分解将其分解为线性项、周期项及随机项,并利用滑动回归模型进行预测。该方法对高度的预测精度较高,但无法实现三维轨迹预测。李广华[125]在地理坐标系下采用匀加速、二次曲线加速和衰减振荡加速的组合式描述滤波加速度的变化。此外,杨彬等[126]利用广义回归神经网络直接对目标位置进行预测,这两种方法对不同机动类型适应性较好,但其预测效果无法保证。文献[127]通过数值分析认为HGV气动加速度呈现振荡形式,在此基础上拟合气动加速度变化并预测其未来轨迹。该方法在较短时间内预测精度较高,但对目标机动变化迟钝。

2) 等离子体影响下的检测

针对等离子体鞘套问题,文献[91-92]研究了等离子体鞘套对宽带与窄带雷达检测的影响,研究成果对于处理等离子体鞘套下的目标回波信号,以及设计等离子体鞘套下的目标检测方法具有一定的借鉴意义。文献[93]对等离子体鞘套包覆下的目标动态电磁散射特性进行模拟和特征提取,研究成果对于等离子体鞘套动态影响下的目标检测问题具有启发性。文献[94]分析了雷达信号在稳态和时变等离子体中传输特性,研究了高超声速飞行器载雷达的目标检测问题,研究成果对于高超声速飞行器载雷达的应用具有一定的参考意义。文献[95]针对目标高超声速飞行产生等离子体湍流尾迹条件下的目标检测及本体定位问题进行研究,其成果对于未来开展多种状态的NSHT检测定位具有启发性。

3.2 目标跟踪技术

目标跟踪技术主要包括跟踪模型和滤波算法两个部分,其核心在于从量测信息中最优地提取有关目标运动状态的有用信息[96]。跟踪模型决定了跟踪滤波的趋势和走向,它包括描述目标运动状态的机动模型和描述传感器观测的量测模型;滤波算法修正局部观测噪声误差,它包括线性滤波和非线性滤波两类算法[97-98]。线性滤波算法在数学上是最优状态估计方法,但是受制于机动模型状态空间参数和量测模型观测空间参数的格式,NSHT的跟踪通常不得不采用非线性滤波算法,常见的有EKF、UKF、粒子滤波等。由于滤波算法具有较强的适应性和鲁棒性,改进难度较大,算法优化不会带来跟踪精度的显著提高,通常通过构造精巧的跟踪模型来提高目标的跟踪精度,主要是构造更加贴近目标真实机动情况的机动模型[99],来降低滤波算法中状态方程的系统误差。那么如何根据HGV独特的运动特性建立相应的机动模型是解决HGV跟踪的核心问题,现有HGV目标跟踪机动模型大体分为动力学模型及运动学模型两条路线。

NSHT在临近空间高超声速飞行时,受气动热影响,红外辐射特性较为明显。针对HCM类目标,现有研究多以X-51A或X-43A为目标模型进行讨论。文献[29]分析了X-51A在临近空间飞行时的红外辐射强度,构建了X-51A发动机尾喷管、蒙皮及尾焰的红外辐射特性模型并进行数值仿真,仿真结果表明,目标在长波波段的红外辐射强度是弹道导弹中段飞行时的十几倍,而中波辐射强度更是达到了近千倍之多[30]。文献[31]从NSHT热防护系统设计的角度出发,提出了一种气动热力分析的方法用来预测NSHT飞行过程中的温度变化历史,并以X-43A为目标模型进行仿真分析,结果表明该模型预测的飞行过程温度变化情况与试验记录的温度数据基本一致。针对HGV类目标,现有研究大多采用CAV或HTV-2作为目标模型进行仿真分析。文献[32]针对CAV-L的典型飞行弹道,对其中波段红外辐射强度进行了仿真,并结合美军天基红外预警卫星的探测性能,计算了天基红外预警系统对CAV-L的探测距离,结果表明探测距离可达几千千米(2 000~6 000 km)。文献[33]在研究HTV-2目标红外辐射特性的基础上,综合考虑探测背景、大气传输特性等因素,建立了NSHT的卫星成像模型,仿真生成了不同波段下地球同步轨道和低轨预警卫星对类HTV-2目标跳跃滑翔段的红外图像。仿真实验表明,0.2~0.3 μm紫外波段可以成为卫星对高超声速飞行器的探测波段,2.63~2.85 μm波段对高超声速目标的跟踪时间更长,可用于对高超声速目标长时间持续性的跟踪探测。

二是从力产生加速度的角度出发构建的动力学模型,通过对目标所受不同类型的力进行分析,获得其加速度信息,以对目标状态进行估计[108]。文献[109]对传感器坐标系下目标状态方程的显性表达式进行了推导,并对不同跟踪坐标系下的跟踪性能进行了讨论。文献[110]在此基础上分别将其应用于滑翔式再入弹道目标、助推-滑翔再入目标,取得了较好的效果。文献[111]在动力学模型构建时考虑了目标的周期性特点,建立了新的跟踪状态方程。文献[112]把转弯力参数与爬升力参数间的耦合关系作为先验信息引入到HGV跟踪中,并对不同飞行模式下的机动频率变化加以考虑,有效提高了跟踪精度、算法适应性及稳定性。此外,文献[113]采用对气动参数的导数建模或离线统计机动模式等方法来提高动力学模型精度,进而根据不同运动方式自适应调整模型。动力学模型属于“窄带”模型,当模型构建较合理时,动力学模型可达到较高的估计精度,与目标真实运动的匹配程度较高,但严重依赖于先验信息,因此模型的适应性较差。

此外,文献[114]认为单个模型不能较好的匹配复杂运动或强机动运动,需要采用交互多模型(Interacting Multiple Model, IMM)来描述HGV复杂的运动特征。文献[115]采用CA、CV及Singer三个模型的交互来跟踪滑翔段的HGV目标,具有较高的估计精度,但对机动适应性较差。文献[116]提出基于多站式交互多模型跟踪HGV目标,验证了结合无迹卡尔曼滤波的IMM跟踪精度优势,但算法时间复杂度较高。文献[117]针对传统IMM中模型与目标真实运动模式在不同方向匹配程度存在差异这一问题,提出了多通道IMM,提高模型对真实运动模式的描述精度。文献[118]基于HGV飞行全过程,给出了一种具有飞行状态辨识、变模型数量和变模型转移概率的变结构IMM跟踪算法,进而提高跟踪精度。IMM本质是通过多个模型逼近目标运动,其效果依赖底层模型集合设定及模型的交互准则[119]。文献[120]针对传统多模型算法无法进行模型子集间快速跳转且运算量大的问题,选取加速度和角速度作为模型参数,建立模型集连通图之间的连通关系,实现了模型子集之间的快速跳转。

3.3 轨迹预测技术

轨迹预测是指根据目标的历史轨迹信息结合目标规律估计目标未来运动状态或趋势的过程。轨迹预测是在特定时间下对目标的空间状态估计过程,包含时间属性及空间属性。当前HGV轨迹预测研究大多基于进攻方视角,即从航迹规划、制导律设计等方面进行,其重点在于优化设计HGV制导与控制[121]。但从防御视角来看,轨迹预测问题缺乏足够的先验信息,且高度依赖于预警探测传感器的测量精度;另外,与弹道导弹相对固定的弹道相比,NSHT飞行弹道规划灵活且全程可控制、机动能力强,很难建立其弹道外推模型,因此NSHT的轨迹预测难度相对较大。文献[122]针对非惯性运动目标提出了解析法、数值积分法及函数逼近法三种经典的轨迹预测算法,为HGV轨迹预测算法奠定了一定的基础[123]。当前HGV轨迹预测大致从以下三个方面进行。

三是变加速NSHT相参积累检测。目标变加速运动时,对其进行相参积累除需要考虑距离走动、距离弯曲和多普勒走动问题外,还需要考虑因目标加加速度导致的三阶距离走动和二阶多普勒走动问题。典型的方法主要有广义RFT[84]、Radon分数阶模糊函数[85]、Radon线性正则模糊函数[86]、Radon高阶时间调频率变换[87]等,这些方法需要通过多维搜索获得运动参数的估计值,导致运算量很大。为减小因参数搜索带来运量大的问题,部分学者提出了调频率-二次调频率分布[88]、广义SCFT-非均匀FFT[89]、相邻互相关函数[90]等非参数搜索的积累方法,运算量相比参数搜索方法大大降低,更有利于工程实现。

忘我的工作让这个铁汉忽略了自己的身体。2008年11月,马国新被查出患有慢性粒细胞白血病。得知病情后,一连三天,他彻夜未眠。但他很快振作起来,更加意识到时间的宝贵,他没日没夜地忙工作,像高速运转的陀螺一样停不下来。

1.初始化。设置迭代次数t=1;初始化蝙蝠种群的位置Xi、速度vi、频率F、频度α及响度A;设置放大系数F*。

二是通过辨识控制模式进行预测。针对平衡滑翔,文献[128]分析平衡滑翔方式的约束,近似求解了轨迹表达式并预测其轨迹。文献[129]在平衡滑翔条件下分析了不同阶的解析式误差,但对于HGV很难得到其对应的标准平衡滑翔弹道,导致不同阶近似解难以适应HGV轨迹预测。平衡滑翔方式下,HGV轨迹预测的重点是在平衡滑翔约束下求解目标近似运动方程,与跳跃滑翔相比,轨迹预测难度较小。

综上所述,在电气工程的进一步技术优化与发展下,电气安装工程在建筑工程中的作用愈发突出,社会对建筑电气安装工程的要求也在不断发生改变,建筑电气安装工程只有严格安装规定要求进行相应质量控制与管理,才能促使建筑电气安装工程的质量得到保障。对此,有效加强建筑电气安装工程的质量控制与管理水平,不仅利于保障建筑电气安装工程的整体质量,发挥建筑电气工程的良好功能性作用,且其对于满足建筑电气安装工程的使用需求也具有较多有利之处。

在跳跃滑翔轨迹预测方面,文献[130]认为当前HGV存在典型控制模式,假定目标面积、质量、升阻力系数与攻角关系已知的情况下直接求解攻角及倾侧角,但该算法先验信息假设过于理想化。针对攻角及倾侧角难以求解的问题,部分学者转而求解包含控制量信息的其他参量,如升阻比、气动参数等[131]。文献[132]假设升阻比呈线性形式,并对这一参量进行线性拟合并预测。该算法的优点在于升阻比和目标状态联合迭代预测,两者间可以作一定程度的修正,但只适用于纵向平面,无法扩展到三维轨迹预测。文献[133]定义了一组新的气动参数,通过对该参数的历史数据进行拟合并预测其未来状态,最终预测目标轨迹。该算法实现了三维轨迹预测,在最大升阻比飞行时预测精度较高,但该算法前提假设不适用于飞行器马赫数较大及气动力变化剧烈的情况。

三是通过推断HGV打击意图进行预测。文献[134-135]考虑了弹目距离、打击对象重要程度、禁飞区等影响作战意图的因素,并利用贝叶斯理论构建代价函数,结合当前HGV飞行状态预测其轨迹。该算法从攻击意图的角度对HGV轨迹做出方向性判断,适用于解决中长期的、具有明显任务意图的HGV轨迹预测,而攻击意图的判断需要结合战场态势,包含多种人为因素如专家经验、目标重要程度等。因此该算法难点在于结合战场态势分析攻击意图,量化各类定性因素权值及比重。此外,文献[136]基于最优化飞行假设,提出一种针对HGV类目标的可达区域快速预测方法,基于平衡滑翔假设和最大横程的埃格斯解,考虑目标当前位置、速度与最大升阻比等参数,获得目标最大纵、横程终点坐标,进而得到可达区域。该方法具有利用先验信息少、精度较高和运算量小等优点,可对HGV类目标进行准实时连续的可达区预测,适用于防御方对HGV类目标的实时预警。

总体而言,基于运动规律认知的轨迹预测,其重点在于寻找当前的运动规律,并认为预测期间运动规律不变,然后对其进行表征;基于控制模式辨识的轨迹预测,注重控制模式的辨识以及基于防御方的控制信息求解,在假设预测期间控制模式不变的情况下,对模式进行描述;基于作战意图推断的轨迹预测,侧重作战意图的挖掘,允许存在运动规律或控制模式变化,通过规划目标的打击路径进行轨迹预测。

4 存在问题与思考

NSHT防御首要的是要形成对该类目标的预警探测能力。尽管国内外学者围绕NSHT预警探测问题,在目标特性、探测手段、预警装备体系和信息处理算法及关键技术等方面取得了丰富的研究成果,但由于高超声速飞行器本身还在发展之中,人们对其目标特性的认识也在不断变化,相关研究也有待进一步深入。

4.1 模拟仿真多,试验验证少

由于NSHT大多处于研发和技术验证阶段,飞行试验数据很少公开,所以这方面的试验数据很难获得。因此当前关于NSHT的研究大多以模拟仿真为主,通过实际试验进行闭环验证的不多。指出这一问题并非是要完全否认模拟仿真的合理性,而是因为模拟仿真与实际试验是分析事物、认识事物的两个重要手段,二者相辅相成,模拟仿真可以说是实际试验的前提,而实际试验又是对模拟仿真的验证,因此对于事物的认识过程应该遵循“仿真→验证→再仿真→再验证……”的螺旋式上升的步骤。模拟仿真的基础步骤是建立准确合理、适度复杂的模型,而建模的过程又涉及到大量理论工作、实际试验结果以及工程经验结论。但是,当前许多研究在建模过程中并不是完全基于NSHT的试验数据完成,而是借鉴了其他领域的研究成果和模型。比如在NSHT目标特性研究方面,目标RCS特性的研究特别是等离子体鞘套及尾迹现象,主要借鉴的是飞船返回舱再入过程中的模型;目标飞行过程的红外辐射特性,也都借鉴了其他目标如弹道导弹、飞机类目标的模型;而NSHT的运动特性仿真过程中,对其外形、参数、大气模型都进行了一定程度的简化。再比如,在对检测、跟踪和轨迹预测等算法的性能进行评估时,采用的数据也大多是基于预设模型的仿真数据。这些研究在特定的模型下得到了相应的结论,但这些结论在实际中的性能如何、效果如何,还缺乏试验对研究结论的实践检验。

4.2 定性讨论多,定量分析少

在预警装备体系构建方面,现有文献大多采取定性讨论的方法,以建设发展思路和指导性原则研究为主,定量分析不够,还没有形成统一或权威性方案。客观地讲,现有防空反导预警体系在探测NSHT时,还存在着地基预警系统受地球曲率影响探测距离有限、空基预警系统长时间监视能力不足、天基红外预警系统尚未形成全球覆盖能力等问题,全程预警探测能力尚不完备。为了满足对NSHT及早预警、全程探测和稳定跟踪的迫切需求,国内外研究人员针对预警装备体系构建进行了探讨且给出了基本相同的观点:在平台上注重天基、空基/临空基等高平台的应用;在手段上注重红外探测设备的运用;在作战使用上注重组网协同探测。综合来看,关于预警装备体系构建方面,当前的研究定性分析居多,侧重于用“语言”来描述,即明确了体系中应包含哪些装备,但是定量分析不足,缺乏“数量”的描述,如体系中每类装备的数量、能力等。因此,未来预警装备体系构建方面的研究,应在定性分析的基础上,注重加强定量分析,突出预警装备体系的能力需求、要素组成与数量等需求指标和覆盖范围、预警时长、疏漏率等性能评估指标的论证,使定性分析的结论更加科学、准确。

4.3 单一技术研究多,体系运用探讨少

总的来说,针对NSHT预警探测的相关研究,聚焦单一技术的文献多,而对预警装备体系运用方面的探讨少。在预警体系构建方面,大多数文献主要讨论预警装备体系组成、平台和传感器等问题,而在预警资源运用上也只是围绕着多传感器(同类传感器)资源调度、单装传感器资源管理等单一问题或技术进行讨论,从整体的角度出发研究预警体系运用的文献不多、深度不够。从体系的角度出发研究预警系统运用,一方面应对整个预警探测系统自身进行研究,探讨不同平台不同传感器的优化部署、调度管理以及交接协同,分析单个传感器的工作模式设置、参数调整优化等;另一方面应在整个防御体系下研究预警探测系统运用,综合考虑全杀伤链涉及的所有因素,如指挥控制结构、拦截武器的性能等,从指挥流程、阵地部署、作战协同等多方面积极探索预警火力一体的NSHT协同防御方案。

5 结束语

综合近年来国内外的研究进展来看,反NSHT预警体系的建设以及整个防御体系的建设,目前尚处于前期演示论证和概念设计阶段,相关的发展规划、装备建设和部署运用等方面的论证都还不成熟;围绕NSHT预警探测关键技术的研究,也还没有得到试验的完全验证。尽管如此,针对NSHT预警探测问题的研究成果,最近几年呈现井喷式的态势,已然成为了预警探测领域的一个重要研究方向,未来建议对预警体系能力需求论证、现有预警体系要素升级、预警体系构建与运用和预警装备关键技术探索与验证等方面予以重点关注。