明清小说中的江南漕运*

2022-01-04邹晓华

◎邹晓华

(镇江市高等专科学校人文与旅游学院,江苏镇江 212028)

历史上大运河是输送漕粮到京师的主要通道。漕粮是封建制国家维持运转的粮食保障,明朝大学士徐阶在其《漕运新渠记》中称:“国家建都燕蓟,百官六军之食咸仰给于东南。漕运者,盖国之大计也。”明清两代的漕运面临多方面的问题,史书记载浩繁。相较于史书记载,作为文学的明清小说具有语言通俗、故事性强、容易接受等特点,且多现实主义作品,反映社会全面而深刻。文史互证可补史阙。通过研究发现,明清小说中关于江南漕运的问题主要表现在以下几个方面。

一、漕赋沉重,民生多艰

明清时期江南是重赋之地。据史料统计,明代的漕粮数额,宣德年间最高时达到674万石,成化年间规定了岁运400万石的常额,主要征自南直隶和浙江,约占全国漕粮的六成。此外,还有白粮约21.4万石,由苏州、松江、常州、嘉兴和湖州供纳。[1]这些是额定的数量,征收时还要考虑运工损耗和其他各项附加费等。这使得东南财赋重心地区百姓负担很重,东南农村经济破坏严重。

明清小说里,多有江南一带因赋税家破人亡者。陆人龙是明代著名的小说撰写者、评点者和刊刻者,他的话本小说集《型世言》中《八两银杀二命,一声雷诛七凶》叙述了苏州农民阮胜一家的悲剧,阮胜全家人每日辛苦劳作,却因为“苏松税粮极重,粮里又似老虎一般嚼民”,妻子被迫改嫁,阮胜与母亲皆被害死。书中叹道:“嗟晴苦雨愁满怀,直是劳心复劳力。布为他人衣,谷为他人殖。”陆人龙作为刻书商,他的小说具有代表性和典型性。

谢肇淛《五杂俎》中写道:“三吴赋税之重甲于天下,一县可敌江北一大郡,破家亡身者往往有之。”归有光曰:“凡今之选为令吴中者,人之忧之,未尝不以赋税之难。夫以天下财赋,悉在东南,欲其办集,诚难矣。田租之入,率数十倍于天下……此皆生民之膏脂也。”[2]冯梦龙也提及明代县令最重要的任务就是收缴钱粮。袁中道《珂雪斋集》云:“千古中原路,萧条似大荒。朝廷急赋税,刺史叹流亡。”明代松江府戏曲家何良俊在《四友斋丛说》中道:“自(嘉靖)四五十年来,赋税日增,徭役日重,民命不堪,遂皆迁业。今一甲所存无四五户,吾恐地方将有土崩瓦解之势矣!”[3]明末遗民文秉在《烈皇小识》中记载“是岁(1641),江南大旱,自春及夏无雨,高区竟未及插莳,贫民嗷嗷……各县苛征漕粮如额,斗米至三钱,民不堪命。”作者文秉是文徵明的四世孙,此笔记小说系其隐居山林时,与旧友交游而一一记述。

这些记述都反映了江南漕赋过重致民力枯竭、百姓流离失所的悲惨状况。

清代漕粮征额沿袭明制,江南苏松常镇太和杭嘉湖仍是主要征收区,占全国份额的61%。[4]虽然数额与明朝相当,但是自明洪武二十四年(1391)黄河完全由淮河入海后,江苏境内大河众多,水灾频繁,到清朝时更是泥沙淤积、河床高抬,河道工程也年久失修,导致连年灾害,民生艰难。晚清小说《林公案》[5]详细记录了清代道光年间江苏因漕赋过重致国弱民贫的情况,“江苏为产米之区,漕额为各省之冠,但每年实征漕银总数,水旱调匀的大熟年成,只有八成半,遇到水旱灾荒,只有五六成。”民欠浩繁,负债累累,年复一年,漕额越大的州县,亏垫越多,且有一批胥吏把持。林公只好设法挽救,严查舞弊的胥吏,最大限度地给百姓实惠,遇灾荒年份,则努力奏请蠲免。尽管如此,漕赋之重和征缴之难依然无解。清代无锡人钱泳说,“盖农之一事,算尽锱铢。丰收年岁不过每亩一二石不等……加之以钱漕差徭诸费,计每亩所值已去其大半,余者无几。或遇凶岁偏灾,则全功尽弃。然漕银岂可欠耶?差徭岂可免耶?总而计之,亏本折利,不数年间,家资荡尽,是种田者求富而反贫矣。”[6]这几乎是当时许多小户的写照。小说中如此,实际情况更加惨烈。道光年间江苏省有若干因未能如数上缴钱粮而被参革的县令,如震泽知县张亨衢、周恭寿,溧阳知县周炜、丁在卯等皆因未完漕银被撤任、革职和追缴,而安东知县冯立嵘因将漕银用于当地紧急救灾,只落得“人死产绝”,徒给其子留下一万七千两钱漕债务的下场。[7]下层官员犹不能保全,小户之境可想而知。

明末清初镇江人吴拱宸的小说《鸳鸯针》中多次提到漕船从杭州至天津途中顺便载人、并让搭船人带米帮工等事,且言来回乘坐便利,几乎成为惯道,也是江南漕赋重、漕船多、往来频的表现。[8]

而在“万般皆下品,唯有读书高”的明清封建王朝时期,江南一带商业兴隆,赋税的沉重也是一个助推力,一些民众不得不以手工业或贩绸卖布等经商活动来维持生计或买米交粮纳税,明清小说与史籍中多有记载江南人士到沿海一带贸易、以经商贴补衣食和从湖广江西一带米商手中买米的情形。

二、漕粮案件,关系重大

漕粮既为朝廷经济命脉,那么运途中翻船或失火至损毁漕粮,或侵占、拖欠漕粮,都是重罪。《鸳鸯针》中写到杭州府仁和县的秀才徐鹏子谋了一个在粮船上做幕宾的活路,跟随粮船进京,原指望吃几顿饱饭,谁知“不上月余,粮船到了临清……不期醉了的人忘记吹灯,灯火直烧了船篷……粮船又重滞,急切不能开动……那运官递了失呈,地方官就拘了他候旨。”“早晚要提进京问罪哩”。徐鹏子妻王氏担心丈夫,也搭粮船北上,到了临清去打听,有人告诉她:“去年曾有一帮粮船,在这里失了火,运官羁候这里半年。后来,提到北京,坐通天牢去了。”“也坏了几个人……却不知得他姓张姓李。”运官因不慎烧了漕粮,第一时间被拘捕,羁押了半年作为朝廷钦犯被押往通天牢,显见罪重。小说还写运粮船上管船的李麻子侵占漕粮,被抓获后即认罪伏法,“情愿就死”,可知也是一桩重罪。后来他得到了已是刑部官员的徐鹏子的搭救,徐鹏子力劝漕船上的运官旗甲等凑钱补上亏空,勿使事发,最后李麻子只是被问了个“杂犯”,“白白的赶了出京”。小说赞扬徐鹏子宽厚仁恕、以德报怨,能为犯了侵占漕粮罪的仇家开脱的高贵品质,却也保留了当时涉漕案件的一些情形。

明清时期拖欠漕粮乃是大罪。明代小说《说听》[9]记述了明代正德年间镇江通判张远因事被捕入狱,有三位因拖欠钱粮死于狱中化为鹊鸟的长乡赋(粮长)跪求张远代为呈状申冤,而张远出狱后因害怕未能做到、旋即病死的故事。小说显示出小民之怨恨。据载,明代的粮长制度始于洪武初,本来是有些好处和特权的代为收运税粮的乡官,但是到明中晚期时却成了民畏之如虎的一个差事,多有因此破家者,只因赋重难收,粮长只好自己垫赔,往往倾家荡产。晚明笔记中有一个故事,长洲知县郭波因私愤报复已致仕的朝廷元老刘缨,“编其家粮长七名”,刘缨得知后竟被气死,而其家也果然因为粮长事败落,“其孙不能承役,逃离四方,家立破矣。”[10]

这在明代还只是局限于少数人。清朝顺治年间的“吴下钱粮案”波及面就非常广了。“吴下钱粮案”即是因未完成钱粮而起,也称“江南奏销案”“哭庙案”等。《研堂见闻杂记》载:顺治十七年(1660),吴郡诸生不满吴县县令任某严刑收缴漕粮、进而倒卖中饱私囊、贿赂巡抚等的恶行,数百人抗粮哭庙,陈述冤屈和谴责暴政,敦促官员采纳建议,严惩贪官,这在明朝视为正途的举动,却被当时的江宁巡抚朱国治以谋逆罪论处,“即以锒铛系诸生,闭之狱……诸生十八人皆械讯,箠数十,夹几棍,幽系牢中。狱就,骈斩于市”。此案的结果是江南苏、松、常、镇四府并溧阳一县的官绅士子包括吴伟业等一万余人被清廷黜革;以金圣叹为首的文士十八人被杀害,十八人及被牵连的顾予咸家“(被)一一抄没,男女啼号奔走……缚之无一免”“财尽入官……家人皆流上阳堡”;“江南十案”数百人于辛丑七月“决于江宁市,血流成河,无不酸鼻”。这些大案在清朝的小说中很少见到,即使有也常讳言,只将责任推至贪官身上,但究其实还是清廷对于钱粮的迫切需求和对抗粮哭庙等事件的忧惧难容。直到民初才刊刻发行的《研堂见闻杂记》记载甚详,并极讽当时促成此案的抚臣仓皇逃离苏州的情景:“抚臣朱国治,既以钱粮兴大狱,株连绅衿万余,又杀吴郡诸生一二十人,知外人怨之入骨……(新抚韩世琦)尚未莅任,朱恐吴人为变,仓猝离任,轻舟遁去,吴中为幸。”[11]

封建统治者的经济剥削和政治压迫令江南百姓备受熬煎。而这些记述只是千百万农户的一个缩影。

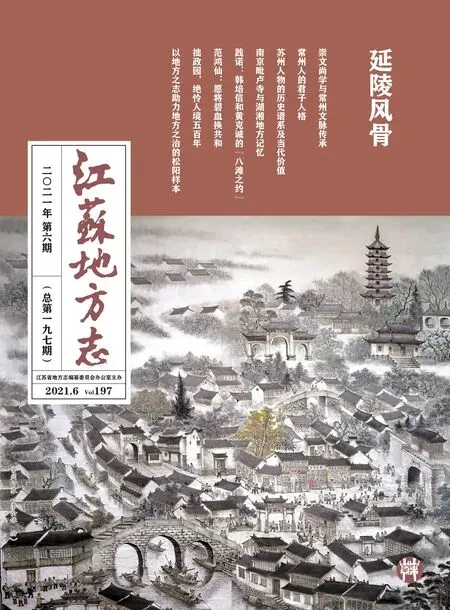

《醒世姻缘传》封面 人民文学出版社2015年版

明末清初小说《醒世姻缘传》里第五回说到在何处做官好的诀窍:“梁生道:‘老爷说的极是!但不知要哪一方知州?’晁知县道:‘……这太仓、高邮、南通州倒好,又就近;但地方忒大……况近来闻说钱粮也多逋欠,常被参罚,考不的满……若是北通州,我倒甚喜。离北京只四十里,离俺山东通着河路。又算京官……你到京再看,若得此缺方好。’”[12]

这段话表明江南漕赋的深重,已对官员的考核产生很大影响,且成为官员选择何处做官的重要参照。

“朝廷岁漕江南四百万石,而江南岁出一千四百万石……江南州县且日就贫瘠,小民逋负不已,势必逃亡,逃亡不已,且有不可言者。”[13]“农民尤其是江南农民不堪忍受,‘众怨沸腾,纷纷滋事’,闹漕、告漕、哄仓、毁仓、抗粮乃至起义层出不穷”。[14]清代仅道光年间就有饥民大闹松江府、苏州府、常州府案件,句容人民抗漕事件,以及浙江、湖北、河南、安徽等的抢粮和抢劫官府财物案件等。[15]这些具有造反性质的事件在明清小说中叙写不多。只如明末山东梁山泊的李青山因灾荒聚众在东平湖运河船闸处哄抢漕粮起义的事,宋起凤《稗说》中有载;《施公案》里有德州殷家堡因水灾歉收而抢截漕粮的故事等。即使这些较少的记载,也隐晦地表达出了民愤和民怨。

三、长途挽运,殊多艰辛

明清两代,都城基本设在北京,而财赋重地在江南,运途遥远,运送成本高。据统计,从嘉庆到光绪年间清政府每年用于河工抢修疏浚等的耗银从100万两到上千万两不等,数百万两乃是常态。[16]明清二代“治河方略”卷帙浩繁,不计其数。清代钱泳说,“国家修治黄河,费无所惜,修治运河,费无所惜者,为转漕故也。漕从何来乎?江、浙之赋为重也。”[17]蒋攸铦说:“窃照江苏首以漕务为急……丁力久疲,所领行赠钱粮,本有扣款,而长途挽运,必须多雇人夫以及提溜打闸,并间有遇浅盘剥,人工倍繁,物价昂贵,用度实属不敷……势不能不向粮户浮收。”[18]被浮收的粮户是最底层的受剥削者,不论是“数百万两”还是“无所惜”的费用,也还是出自老百姓。长途挽运的高成本转嫁使百姓生计愈发变得艰难。

尽管如此,运道还是状况频出。

运道时常拥堵。明代小说《初刻拍案惊奇》中《乌将军一饭必酬,陈大郎三人重会》里先说了一个王生出门做生意屡次被盗的故事,王生第二次乘船从苏州到南京去时:“到了常州,只见前边来的船,只只气叹口渴道:‘挤坏了!挤坏了!’忙问缘故,说道:‘无数粮船,阻塞住丹阳路。自青年铺直到灵口,水泄不通。买卖船莫想得进。’”[19]王生乘坐的船因此绕道孟河结果遇盗。北运粮船之多,容易造成交通堵塞,运河艰难地发挥着它本来的功能。而粮船千艘,挤满运河,也是惯常所见。

漕船争道抢行。漕粮重运交仓有固定期限,逾期受罚很重;漕船回空时带有北货,急于脱手换钱;且船要检修,下年漕粮要催趱……所以船帮往往争先恐后,互不相让。清代小说《林公案》里记载,南漕水手计一百帮,四万多在册水手,领四千多号粮船,无一不由江南经过,是为多事之地。林则徐担任江苏巡抚,为使粮船减少争斗和顺利回空,亲自到镇江督察:“带着一班文武随员,乘轿出胥门,登船取水道向镇江进发。那一日,无锡河中船只极多,就中红旗高插,随风飘扬的,却正是粮帮船只。”因运河潮枯水浅,京口沙滩涸露,粮船难以通行,改由横闸出入。哪知江潮低落,横闸口也不能进船。于是林则徐指挥各级官员设法将附近运河的积水引灌入闸口,多雇夫役拉船捞浅,正在竭力挽回水势之时,天又降大雪,粮船皆冻在河中,仍是无法航行。《林公案》写林则徐多次到镇江江河交汇处催趱粮船、调解纠纷、制止械斗的故事,与《林文忠公政书》等史料相互参证,多相吻合。

重运牵挽北上。运河地势高低不同,装满漕粮的漕船从江南沿途北上殊多艰辛。清代小说《小豆棚·李五:盖为运河牵夫立传》云:“粮艘至,起板迎溜以上,千夫牵挽,声振断流,如闻鼛鼓……饿鬼道中,往往托生于此。” 小说中纤夫李五是一个因抢劫被人打残致有家难归的赌徒,于走投无路之际才选择这样一个营生,备言拉纤之苦。此段虽写济宁闸,然观整个运河一线,从江南至北方,需要纤夫牵挽漕船过闸越坝或在浅水中艰难行进的河段很多,拉纤的都是最底层的劳动者。龚自珍南归途中在江苏淮浦看到漕粮北运、船夫拉纤过闸的情景时感慨写道:“只筹一缆十夫多,细算千艘渡此河!我亦曾穈太仓粟,夜闻邪许泪滂沱!”邹在衡则有《观船艘过闸》:“一船万斛重,百夫不得拽……闸吏奉令行,鞭棒乱敲击。可怜此民苦,力尽骨复折。”运河上至今有古石桥和古纤道等遗存,如苏州漕运纤道上的宝带桥、垂虹桥,绍兴的铁链桥、石板纤道等,都是运河上拉纤的遗迹。台儿庄月河古运道及其沿线的纤夫村古村落,则被誉为“活着的运河”。文学、绘画、实物和史书等相结合,为后人还原了明清时期这个特殊群体的部分生存状况。

有的小说里还记述官府为了保障漕道用水禁止百姓用河湖之水浇灌田地而时起争端的事,并有运河限行等多种禁令,种种困境,无法想象。

明清小说因其容量大,反映社会面广,具有现实主义精神,近百年来为研究者所看重。古人写小说往往“以补史阙”,研究明清小说,对于研究明清漕运史是有益的补充。从明清小说中,我们能够感知到大运河是如何以衰惫之躯常年运载着漕粮,艰难地维持着封建社会的经济运转。我们也深刻感受到封建统治阶级对江南的剥削和压迫,以及这种剥削和压迫给人民带来的沉重负担。作为物质的大运河完成了其在封建社会的历史使命,而作为文化遗产的大运河,则见证了历史的兴衰更替,承载着民族记忆,昭示着过去和未来。