守大节 怀大义 敢担当*

——常州文化中的血性担当及当代价值

2022-01-04纪玲妹

◎纪玲妹

(河海大学机电工程学院,江苏常州 213022)

江南文化是在水的浸润孕育下形成发展起来的,水文化是江南文化的灵魂和核心。提起江南文化,人们首先提到的是温婉、雅致、诗性、包容,但水至柔至刚,它穿山透石,冲决一切的力量,是难以阻挡的,因此老子说水“攻坚强者莫之能胜”。同样,江南文化中也有血性刚烈的一面,常州文化中的血性担当,是江南文化的重要组成部分,也是常州红色文化的基因,是中华优秀传统文化的一部分。

常州人的血性,包含两个方面:一是不畏惧。表现为有敢于抗争的勇气,宁死不屈,紧要关头能不顾性命,拼死抗争,做事则敢作敢为,敢拼敢闯,勇于争先,敢于担当。二是不逢迎,有操守。表现为有品性操守,不迎合、不谄媚,不圆滑、不世故,刚正不阿,为人耿直,处世狂狷,“达则兼济天下,穷则独善其身”。有血性源于有正气、有担当,铁肩担道义,坚守大节,胸怀大义。

一

唐荆川武像

说起江南文化的血性,给人印象深刻的是满清入关后在江南遇到的顽强抵抗。扬州、江阴、昆山、嘉定等地,军民誓死守城,著名的“扬州十日”“嘉定三屠”等,表现了江南人决不屈服的血性。而类似的情形早在南宋末年元兵南下时就在常州发生过。当时,伯颜率20万元军精锐,号称百万,攻打常州城。常州城仅有近2万人守城,且多是没有作战经验的百姓组成的义军和少数正规军,在十数倍的精锐元军围攻下,常州人誓死守城,力战不屈,城破后常州遭到元军的屠城。现在常州有一个地方叫古村,旧称“十八家村”,相传为幸存者居住之地。元军将领也感叹常州人的壮烈,称之为“纸城铁人”。文天祥被俘后押解北上途经常州,看到战后的惨状,感慨地写下“山河千里在,烟火一家无”的诗句。

常州历史上有许多耿直刚烈之士,他们不肯趋炎附势,关键时刻能舍弃官位甚至性命。明代高攀龙有言,“天下有事,毗陵人必有”[1],中国历史上许多大事中,都可见血性常州人的影子。

汉代的彭修,三次重义轻死为他人,为救太守忠烈捐躯,《〔咸淳〕毗陵志》将他列为“郡内烈义第一人”。唐朝时被常州人尊为“武烈大帝”并为之建烈帝庙的陈杲仁,能征善战,威名远扬。宋朝胡宿,在朝不畏权势,直言相谏,不以个人进退为意,慷慨有大节。邹浩,为人忠鲠修洁,是位直臣,他三谏立刘后事,得罪皇上被削官,蔡京用事,素忌邹浩。胡珵,面对北方金兵入侵,敢于违忤秦桧,极力主战。明朝常州耿直之士就更多了,唐顺之,因不迎合权臣张璁而被“永不叙用”,但当倭寇屡犯沿海时,他又不顾年老体弱甚至个人名节,亲率兵船抗倭。钱黼,为人刚直,人有过必面折之。毛宪,在举朝不敢言的情况下,恳切上疏,不被采纳,竟然以拒绝皇上所赐的方式表示抗议,最后称病归家。仅武进一县,还有刘观、赵敔、张勋、胡华、孙中孟、蒋亨、吴訚、蒋同仁、吴仲、陈彝、孙銮、龚大稔、董绍、唐音、陶泽、薛应旂、王尧卿、金九成、恽绍芳、黄宪卿等名士,他们性格刚直,敢于直谏,忤旨、忤权贵,刚直磊落。明代毛宪编有《毗陵人品记》,曾任清代常州知府的欧阳东风有感于该郡之风烈,选择了自延陵季子以下至明朝共69人,编写了《晋陵先贤传》。这两本书中记载了很多刚烈血性的常州人,“大者惇伦砥节,翼圣阐真,次亦披鳞犯颜,偏介独行之士。”[2]

常州文化中的血性担当,还充分彰显在常州与明末东林党的关系中。许多著名的东林党人都是常州府属诸县人,其中不少就是武进人氏。历史上,无锡县长期隶属于常州府。无锡东林书院原是南宋杨时讲学的书院。杨时,号龟山,是理学家程颢、程颐的大弟子。57岁时曾寓居常州,来往毗陵、梁溪之间,76岁才回到家乡福建,常州形同他的第二故乡。罢官回到家乡的顾宪成、顾允成兄弟,倡议捐资修复南宋杨时讲学的东林书院,得到常州知府欧阳东风的大力支持。东林党领袖顾宪成,无锡人,曾从学于常州人薛应旂。薛应旂是唐顺之的好友,他因敢于得罪严嵩而被革职回乡。美国著名汉学家艾尔曼曾说:“唐顺之与薛应旂对常州文士生活的各个方面影响深远,他们还是无锡县东林领袖们的导师。”[3]他们作为当时相当有影响力的学者,对东林党人有着不小的影响。

东林人士中有许多是常州人,如曾主讲东林书院的钱一本、薛应旂的孙子薛敷教、唐顺之的儿子唐鹤徵、唐顺之的外甥孙慎行、钱一本之子钱春、张玮、陆大受、郑鄤等。常州人也勇敢反抗阉党,保护东林人士。当锦衣卫到常州逮捕李应昇时,士民喊冤者达数万人,其中有披长发勇士十人,各挟短棍,大呼“杀魏忠贤校尉”,带领群众呼号而上。时有一位年仅十余岁的卖甘蔗少年,拍着大腿大骂道:“我恨极,杀我江南无数好人。”于是拉住一位肥胖的校尉,举起蔗刀割下校尉一片肉,掷于街前的狗吃。“毗陵六逸”之一的董大伦以此为题材,创作了诗歌《卖蔗童子歌》,生动地再现了这位卖蔗少年的勇敢。

复社遗老恽日初,在东林书院重修后曾讲习其间。明亡后他带领儿子们参加东南抗清斗争,兵败后出家为僧。被捕入狱时,他面色如常,曰:“吾当死久矣!”儿子恽格(南田)从小跟随他参加抗清斗争,十多岁就曾被捕。恽日初还有许多学生,如杨宗发等,都传承血性担当的精神。[4]

清代常州也有许多血性担当之士,洪亮吉是其中杰出代表。洪亮吉,字君直,一字稚存,号北江,晚号更生居士,清代著名经学家、文学家,“毗陵七子”之一。他重情重义,与著名诗人黄仲则的友谊令人动容。据《清史稿》记载,洪亮吉“长身火色,性豪迈,喜论当世事”。担任国史馆编纂时,洪亮吉忧心于当时湖北、四川、西安等地的白莲教起义引起的社会动荡和时局不稳,进一步思考深层次的社会原因。利用嘉庆帝大考翰林院詹事府各官的机会,他在《征邪教疏》中力陈内外时弊,情词剀切,阅卷者皆动色。文章开门见山,指出邪教起事的原因有三:一是受邪教的诱惑,二是受地方官的挟制,三是赋税过重。文章痛斥地方官吏的腐败贪婪,封疆大吏上下欺蒙、冒功推诿,可谓酣畅淋漓,大胆直接,毫无忌讳。他的这篇奏疏直接得罪了各级官员,并隐批皇帝管理不力、赏罚不明,将乾隆晚期到嘉庆朝描述得一片黑暗,所有看到的人都为之色变。他的直率而切中时弊的言论,敢于“批逆鳞”,甚至“龙鳞”,一度为时所忌,也让谏官御史深感惭愧,每有宴集必引避。

洪亮吉

但他的《论邪教疏》对时局并没有起到实质性的改变,洪亮吉很是失望,也很不甘心,在又一次乞假南归之前,他虽然深知翰林无言事之责,不应违例上奏,但还是写了篇长文,托成亲王永瑆转达圣听。书中指出皇帝继位亲政以来“机局未转”,“风俗则日趋卑下,赏罚则仍不严明,言路则似通而未通,吏治则欲肃而未肃。何以言励精图治尚未尽法也?自三四月以来,视朝稍晏,又窃恐退朝之后,俳优近习之人荧惑圣听者不少。”[5]直接将矛头指向当今圣上,说他没有效法祖宗,不够励精图治,甚至指责皇帝的私生活。皇帝看后大怒,当即下旨交军机大臣会同刑部严审。很快讯毕入奏,“照大不敬律,拟斩立决”。洪亮吉上书获罪一事,引起了朝野震动,他的同事以为他必死无疑,抱着他痛哭,他反而安慰他们道:“丈夫自信头颅好,须为朝廷吃一刀。”[6]洪亮吉本来就是抱着必死之心上书的,如此从容豁达,无所畏惧,世所罕见。最后洪亮吉被免死远戍新疆伊犁。他长途奔波远戍边地却不后悔,“人笑冷官罹法网,天教热血洒边尘”,他用一腔热血,在历史上写下了浓墨重彩的一笔。

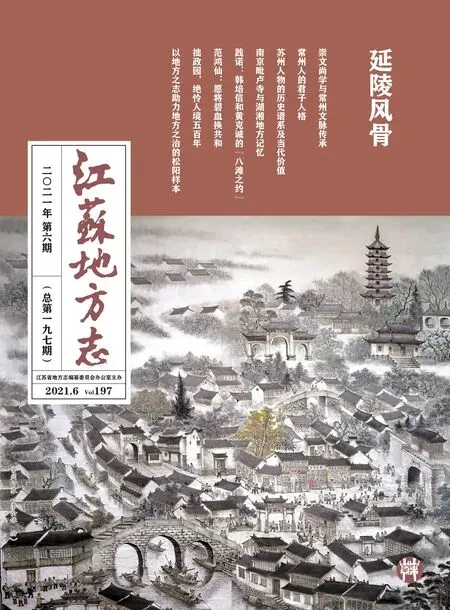

常州三杰(李平秋绘,孙燕云乱针绣)

“毗陵七子”中的孙星衍也是位特立独行之士。“大学士和珅知星衍名,欲令屈节一见,星衍不往。”在乾隆朝和珅弄权时,多少人为仕途畅通而趋炎附势,却还有一批以孙星衍、洪亮吉为首的常州士人,决不屈从权势,表现出少有的戆劲,也体现了极强的气节和风骨,士人们给京城中人数最多的常州士子起了一个“戆翰林”的雅号,极其形象。刘禺生在其《世载堂杂忆》中《和珅当国时之戆翰林》这样记载:“乾隆朝和珅用事,常州诸老辈在京者,相戒不与和珅往来。北京呼常州人为戆物,孙渊如、洪稚存其领袖也。”[7]清代汤大奎在福建凤山县知县任上,本来任期已满可以卸任,却仍和前去探望他的儿子一起,与台湾“贼民”作乱的林爽文部激战,双双战死在县衙之上。盛宣怀实业兴国,以他的血性和勇气,开创了11项中国第一,涉及轮船、电报、铁路、钢铁、银行、纺织、教育诸多领域,开时代先河,影响巨大。

20世纪初,蔡元培在上海发起成立中国教育会和爱国学社,主要成员蒋维乔、陈范、陈撷芬、汪文博等,都是常州人。屠寄发起成立了常州演说会,宣传爱国思想,振兴地方教育,倡导男女平等。同时,何海樵、蒋维乔、庄百俞、杨仲达、庄仲希、杨秉铨、瞿纯伯、何志霄等人,发起成立常州体育会,认为强国先强身,提倡“尚武精神”。这些常州人开风气之先,需要的是血性和担当。

辛亥革命时期,曾国藩的幕僚赵烈文洞察国情,敢于冒天下之大不韪,预测清王朝不出五十年即将灭亡;张之洞的幕僚赵凤昌在幕后出谋划策,被称为“民国产婆”;庄蕴宽秘密加入同盟会,训练新军,以一介书生领兵打仗,身先士卒,勇猛过人。民主革命时期,“七君子”事件轰动全国,七人中李公朴、史良二人即为常州人。

“常州三杰”——瞿秋白、张太雷、恽代英,都是有血性担当之士。他们为革命事业抛头颅、洒热血。瞿秋白36岁在福建长汀被杀害,张太雷29岁牺牲在战斗第一线,恽代英36岁英勇就义。瞿秋白外表羸弱,面对敌人的屠刀却能引吭高歌,从容赴死。张太雷年少时就立下“愿化作震碎旧世界的惊雷”的誓言,他是中共历史上第一个牺牲在战斗第一线的中央委员和政治局成员。为了救亡图存的民族大义,他们义无反顾献出了年轻的生命,这种血性担当的精神,影响着一代又一代年轻人。

抗日战争时期,许多常州人在民族危亡关头挺身而出、不畏强暴、刚烈勇猛,与外敌血战到底。如东北抗联名将冯仲云,抗日战争中英勇牺牲的常州人有路景荣、江真、郑锡兰、张英风、钱本、苏克己等,可谓惊天地、泣鬼神。

血性担当是常州文化的重要特征之一。他们外柔内刚,多数时候是温和的,但他们守大节、怀大义,当风雨来临,有人有事触犯到道义的底线时,内心刚烈血性的一面就一发而不可收。

二

常州文化在柔和外表下,有血性担当的一面,这种文化产生的原因是多方面的。

首先,江南文化本身具有尚武的文化基因。江南文化的基础是先秦的吴越文化,吴越地区被称为“南蛮”,“断发文身”,尚武好斗。先秦时,最好的兵器出在江南,江南具有高超的铸剑工艺,如宝剑干将、莫邪,吴地著名的兵器还有吴钩,“赵客缦胡缨,吴钩霜雪明。”(李白《侠客行》)在众多诗词中,吴国的利器已经超越了刀剑本身,上升为一种骁勇善战、刚毅顽强的精神符号。虽然后来由尚武向崇文转变,但江南文化中尚武的基因并没有消亡。常州被称为“中吴”,是江南文化、吴文化的代表,常州文化中尚武的基因在某些特定情境激发下就会爆发出来。

其次,常州的地理位置决定常州文化受北方中原文化影响较多。常州位于无锡、苏州、上海和浙江等江南城市的北面,几次北方人口南迁对常州文化的影响比较大。常州武进区的淹城相传为西周时山东奄国人南迁所建,《越绝书》中说:“毗陵县南城,故古奄君地也。”说明常州地区受北方文化的影响较早。魏晋南北朝时期,北方地区连年战乱,“永嘉之乱”等影响百姓的正常生活,大量北方士族南迁,当时就有许多山东兰陵的居民迁入常州地区,侨立南兰陵郡于武进县境内,并侨置兰陵县。南兰陵后因出过齐、梁两朝皇帝而著名,所以常州也被称为“齐梁故里”。唐朝“安史之乱”、南宋“靖康之乱”时期,也都有不少北方居民南迁。他们渡过长江后会在常州停留,也有不少人就在常州定居。常州受北方中原文化的影响比南方地区更多,也更直接一些。历史上常州的风气也以硬朗著称,常州人也被认为有“南人北相”。

再次,常州人的血性是以大义担当为前提的,有正直的品性、高尚的气节、强烈的社会责任感,才会有舍生取义的血性和勇气。常州文化传承了守大节、怀大义的传统。常州人文始祖季札“三让王位”“徐墓挂剑”“五义救陈”等事迹为世人传诵,被称为“至德之人”,连孔子对他也非常赞许,称之为“君子”。苏轼在常州终老,留下“独徘徊而不去兮,眷此邦之多君子”之语,所以常州以“君子之邦”著称。常州文人以生于此乡为骄傲,陈玉璂在《续毗陵人品记序》中说:“呜呼余小子何幸而亦得生于是乡也!”常州前辈的高尚人品,无疑成为后来者的准绳、成为处世为人的榜样,对家乡文化风尚的形成,具有潜移默化的作用。常州人特别重视大义担当的君子风范,以此品人,以此律己,以此传家。

清代常州名士邵长蘅在《毗陵县志小序·人物志序》中不无骄傲地说:“毗陵为泰伯端委之墟,而季札型之以礼让,风气渐开矣……上之扶名教而植纲常,次亦狷介自守,不苟附和。立朝则犯颜敢谏,励矫亢之节,不幸遭离变故则伏节捐躯,摩顶不悔。下至闾巷匹夫,皆知义之足荣而生之可轻也。明高攀龙有言,天下有事,则毗陵人必有。”[8]从这段文字中我们也可知,常州历史上多犯颜直谏,伏节捐躯,摩顶不悔之士,他们重道义超过生命,是因为他们心中有大节大义,有家国情怀。

洪亮吉冒死直谏,除了性格耿直刚烈外,还因为以下原因:一是朴素的忠君思想,对朝廷对国家的赤胆忠心。看到时局动荡,战乱不断,他很想有机会为国家做点什么。二是他有慈悲的胸怀,时时忧黎元,看到生活艰辛、饱受战火摧残的百姓,内心焦虑,总要想办法呼吁,救民于水火。三是知识分子的责任心,一种对社会,对时代负责的悠悠寸心。《洪北江先生年谱》载:“先生目击时事,晨夕过虑,每闻川陕官吏偶言军营情状,感叹焦劳,或至中宵不寐。”[9]就是出于一种责任道义、铁血担当,他才会明知自己无言事之责,明知会给他带来不测,甚至可能丢了性命,还是毅然决然地上书。“常州三杰”都献出了自己年轻的生命,哪一位不是为了民族大义,铁血担当。

三

血性担当也是常州经济腾飞的动力。20世纪80年代,常州崛起成为全国中小城市共同学习的样板:工业明星城市。工业的许多技术经济指标,在国内同类城市中遥遥领先,呈现出“常州现象”,创造了“常州奇迹”。1983年,常州市区劳动生产率名列全国280多个地级市“首位”,在全国24个人口达100万的大城市中仅居上海之后,列第二位。常州因此成为社会主义工业化道路上“第一个崛起的城市”,成为中央关注、经济学家力推、中小城市共同学习的样板。常州不是国家重点建设地区的沿海中等城市,不占“天时”,常州缺乏国家投资、缺乏资源优势,靠什么取得如此辉煌的成绩?除了靠智慧、靠理念外,关键是靠干劲、靠担当,靠新时代的“血性”,“一干二闯,实干担当”,闯出了一条新路,杀出了一条“血路”。[10]

20世纪80年代,常州还是全国经济体制综合改革试点城市,由国家批准,带有率先性、探路性,并以整个城市为单位,进行综合改革。改革无先例,探路有风险。为国家探路,成功与否,都得担当。而且改革就是先行一步,就是要承担风险和成本。常州经济体制改革取得的“尤为引人注目”的成绩,得益于常州独有的创造意识和探索精神,以及血性担当的勇气和胆识,敢于冒风险,勇于担责任。[11]

血性担当是中华传统文化的重要组成部分,任何时代都值得弘扬。习近平总书记在纪念中国人民志愿军抗美援朝出国作战70周年大会上的重要讲话中说:“无论时代如何发展,我们都要锻造舍生忘死、向死而生的民族血性。”

龚自珍有言,“天下名士有部落,东南无与常匹俦”,常州的历史文化名人大多是血性担当之士。常州文化中的血性担当,在常州经济文化建设中有十分重要的当代价值,需要传承弘扬。血性担当催生时代的英雄和英雄的时代,常州文化中的血性担当,造就了“常州三杰”,他们为民族为国家舍生忘死的精神,是常州红色文化的初心底色,是常州文化血脉中最独特的颜色。今天,常州又走在全面深化改革、向第二个百年奋斗目标迈进的路上,依然需要传承弘扬血性担当等人文精神,不惧困难,不忘初心,勇于担当,奋发有为,从先贤、英烈身上汲取前行力量,有底气、有自信,实现政治经济文化建设的再一次腾飞,谱写中国梦的常州新篇章。