数字普惠金融与家庭创业:“锦上添花”还是“雪中送炭”?

2021-12-31朱涛

朱 涛

(中南财经政法大学金融学院,湖北武汉 430073)

一、引言

创业是解决居民就业问题的重要途径之一。李克强总理在2020年政府工作报告①http://www.gov.cn/premier/2020-05/29/content_5516072.htm。中指出,2019年大众创业万众创新深入开展,企业数量日均净增1 万户以上,为带动居民就业做出突出贡献。此外,创业在提升居民福祉水平,助力乡村振兴等方面发挥重要作用,如促进经济增长(李宏彬等,2009;王琨和闫伟,2016)、减少贫困与返贫(单德朋和余港,2020;袁方和史清华,2019)、提升居民收入水平(杨伟明等,2020)、提升主观幸福感等(刘鹏程等,2019;王琼和黄维乔,2020)。因而,继续发挥创业的积极效果,有利于巩固“十三五”时期的建设成就和“十四五”规划的顺利实现。

研究表明,创业离不开金融服务的支持。其中,金融借贷是缓解居民创业资金约束的重要方式,但传统金融服务的“嫌贫爱富”往往将需要资金帮助的创业者拒之门外。2015年7月,国务院印发《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》(国发〔2015〕40 号),指出要推进“互联网+”与普惠金融在创新创业活动中的融合,更好地满足创业者的金融服务需要。相较于传统金融服务,普惠金融更强调帮助“中小微弱”群体能够以可负担的成本获得金融服务,更加强调金融服务的广度(李建军和李俊成,2020)。数字普惠金融借助互联网、大数据与区块链等技术,不仅进一步发展了普惠金融,还凭借“覆盖广、成本低、速度快”等优势,在促进居民创业活动中发挥着重要作用(谢绚丽等,2018)。

不同群体在解决创业资金约束的能力方面存在显著差异。通常,学历、收入、健康与社会资本等水平较高的优势群体通过家庭民间借贷和银行贷款解决创业资金约束的能力更强;而弱势群体潜在创业者往往还款能力更差,难以解决资金约束问题,需要金融政策支持。现有文献深入研究了数字普惠金融对居民创业活的影响及其作用机制,但较少关注其在不同群体间的差异。因而,明确数字普惠金融究竟是对弱势群体的“雪中送炭”,还是对优势群体的“锦上添花”具有重要现实意义。

基于此,本文将中国家庭追踪调查(China Family Panel Studies,CFPS)数据和北京大学数字普惠金融指数相匹配,借助多维贫困指数区分优势群体(非多维贫困)与弱势群体(多维贫困),利用似不相关回归(SUR)模型研究数字普惠金融的创业普惠性,并进一步分析数字普惠金融影响弱势群体创业的影响渠道。本文首次引入多维贫困概念从居民创业活动视角检验数字普惠金融的普惠性,拓宽了数字普惠金融的普惠性的研究视野,丰富了数字普惠金融与创业的研究内容与文献。

二、文献回顾与研究假设

(一)创业的影响因素

创业活动是创业者将拥有的资源进行整合、优化与重新分配的过程,其重点在于创业者的资源。学者们分别研究了家庭内部资源与外部资源对家庭创业活动的影响。其中,家庭内部资源包括家庭人力资本、财富水平等方面。在人力资本方面,关爱萍和刘可欣(2019)采用甘肃省国家级贫困县14 个建档立卡贫困村的调研数据,实证分析了家庭禀赋与人力资本对农户创业的促进作用,并进一步指出二者存在的互补关系。钱龙等(2021)基于CFPS 2012、2014 和2016 的三期面板数据的研究结论表明,老龄化显著降低了家庭创业的概率。此外,金融知识、金融素养水平也是促进家庭参与创业活动的重要资源(尹志超等,2015;苏岚岚和孔荣,2019)。在家庭财富方面,家庭财富对家庭创业的影响并未得到一致结论。盖庆恩等(2013)利用中国农村固定观察点数据考察了家庭财富水平与农户创业的动态关系,结果表明,当农户资产在98.7 的分位数以下时,家庭财富水平显著促进了农户的创业行为,而在98.7~100 分位时,二者呈显著的负相关。而倪云松(2020)、朱新蓉和熊礼慧(2019)的研究结论则表明,家庭财富水平对家庭创业行为具有显著的促进作用。部分学者还研究了房价对家庭创业的影响,结果表明,在有房家庭中,房价的上升有助于提升家庭进行创业的概率,而在无房家庭中则相反(吴晓瑜等,2014;李江一和李涵,2016)。

社会资本是学者们研究家庭外部资源对创业活动影响的重要内容。如李新春等(2017)结合全球创业观察(GEM)和全球治理指标(WGI)两大国际数据库的实证研究表明,女性创业者的社会资本与其创业决策存在倒U 型关系。而孙健等(2016)、谷磊等(2019)分别从微观和宏观层面验证了社会资本对居民创业的积极作用。进一步的,信任作为一种重要的社会资本,能够显著提升家户创业决策的可能性和创业的强度(周广肃等,2015)。此外,马良等(2017)基于中国家庭金融调查(China Household Finance Survey,CHFS)数据的实证分析表明,居民的政治资本对创业活动也起到显著地正向影响。而资金约束是创业者需要解决的重要问题之一,在家庭内部资源和外部资源都不能解决问题时,金融服务可得性成为解决问题的关键。

(二)数字普惠金融对创业的影响

信贷约束是影响居民家庭创业活动的重要因素,而数字普惠金融的发展提高了微观主体的信贷可得性,并降低了融资成本,大大降低了创业者面临的信贷约束(冯大威等,2020)。学者们从宏、微观层面深入研究了数字普惠金融对居民创业活动的影响及其机制。在宏观层面上,谢绚丽等(2018)、黄漫宇和曾凡惠(2021)结合数字普惠金融指数与省级数据,实证分析了数字普惠金融对创业活动的促进作用。张林和温涛(2020)基于省级面板数据的研究也得到了类似的结论,并指出收入增长、服务业发展是数字普惠金融促进创业活动的重要机制。在微观层面,何婧和李庆海(2019)则基于中国农业大学农村普惠金融调查数据对上述影响进行了验证,还指出缓解农户信贷约束、增强农户信息可得性、提升农户社会信任感是数字普惠金融影响家庭创业的重要微观机制。

但不同群体所面临的信贷约束程度存在较大差异。家庭收入与财富、户主受教育程度、人力资本等方面是影响家庭信贷约束的重要因素(周洋等,2018;甘宇和徐芳,2018)。相对于非贫困群体而言,贫困群体往往陷入“贫困陷阱”,在教育、金融素养等方面处于劣势,数字普惠金融的发展存在“知识鸿沟”(王修华和赵亚雄,2020),多维贫困群体更是如此。粟芳和方蕾(2016)从其他视角研究了我国农村居民银行排斥的原因,结果表明,供给排斥是农村银行排斥的主要根源。数字普惠金融则大大提升了金融服务的渗透性与可负担性,有效地提升了金融服务的供给。因而,数字普惠金融对弱势群体创业究竟起到什么样的作用是本文研究的重点。

综上,尽管现有文献从不同层面深入研究了数字普惠金融对家庭创业的影响及其影响机制,但少有文献回答了其对创业的影响究竟是对弱势群体“雪中送炭”,还是对优势群体的“锦上添花”的问题。数字普惠金融对家庭创业的影响究竟是对非多维贫困群体“锦上添花”,还是对多维贫困群体的“雪中送炭”取决于不同群体获得创业帮助的差异。借助互联网等科技的快速发展,数字普惠金融大大提升了金融服务的覆盖性与成本可负担性,降低了金融机构对贷款者的财富水平限制。更加普惠的数字金融增加了居民获得金融服务的可能,提升了居民家庭的资本积累,从直接与间接方面缓解了潜在创业家庭的资金约束,帮助家庭实现创业行为。但多维贫困家庭与非多维贫困家庭存在较大差异。如部分非多维贫困家庭可能面临一定的创业资金约束,但可凭借家庭社会资本或家庭资本进行借贷行为,从而缓解创业资金约束,因而数字普惠金融的发展可能对其帮助较小或没有显著帮助。而在教育、收入、健康与社会资本等方面都处于弱势地位的多维贫困群体偿付债务能力较低,无法获得足够的银行贷款或民间借贷,数字普惠金融的发展则成为其解决创业资金约束的重要助力。基于此,本文通过构建多维贫困指数将居民分为多维贫困和非多维贫困群体,研究数字普惠金融在二者之间的影响的差异,对数字普惠金融的创业普惠性作出回答。

三、研究设计

(一)数据来源与变量选取

本文数据来源于以下两个部分:(1)北京大学数字普惠金融中心发布的2017年中国数字普惠金融指数,该指数分地区刻画了我国数字普惠金融的发展情况;(2)中国家庭追踪调查(CFPS)2018 的数据,该数据较为真实全面地记录了我国居民家庭的数据,为本文研究提供了良好的数据支撑。剔除样本缺失值之后,本文共获得11766 条数据。

1.被解释变量

本文被解释变量为家庭创业选择。根据CFPS2018年调查问卷的问题“过去12 个月,您家是否有家庭成员从事个体经营或开办私营企业?”,我们对答案为“是”的样本赋值为1,表示该家庭进行了创业活动,对答案为“否”的赋值为0。本文借鉴王修华和赵亚雄(2020)。的做法,采用分组回归的方式验证数字普惠金融在居民创业方面的影响是否是“雪中送炭”,并通过似不相关回归(SUR)检验分组回归的系数差异,若相较于非多维贫困群体,多维贫困群体获得正向且显著的影响,则说明数字普惠金融对弱势群体的创业具有更显著的作用,即数字普惠金融对家庭创业的影响在弱势群体中发挥着“雪中送炭”的作用。

2.解释变量

本文解释变量为数字普惠金融发展水平。本文将北京大学数字金融研究中心发布的“北京大学数字普惠金融指数”作为代理变量,并参照唐松等(2020)的做法,对该指数及其各维度指数进行了归一化处理。为降低可能存在的反向因果问题,本文回归中使用2017年的数字普惠金融指数数据。

3.分组变量——多维贫困指数

不管是创业还是获得金融服务,都对居民家庭的能力具有一定的要求。根据1998年诺贝尔经济学奖获得者、印度籍“福利经济学家”阿马蒂亚·森( Amartya Sen)的能力贫困理论,贫困不仅仅表现为收入的低下,更表现为能力被剥夺,主要包括过早死亡、慢性流行病、营养不良和教育水平低(Gasper,2000;任付新,2018)。在“后扶贫时代”,仅从收入角度已无法准确地识别贫困,需要从更多的角度来识别困难群体。

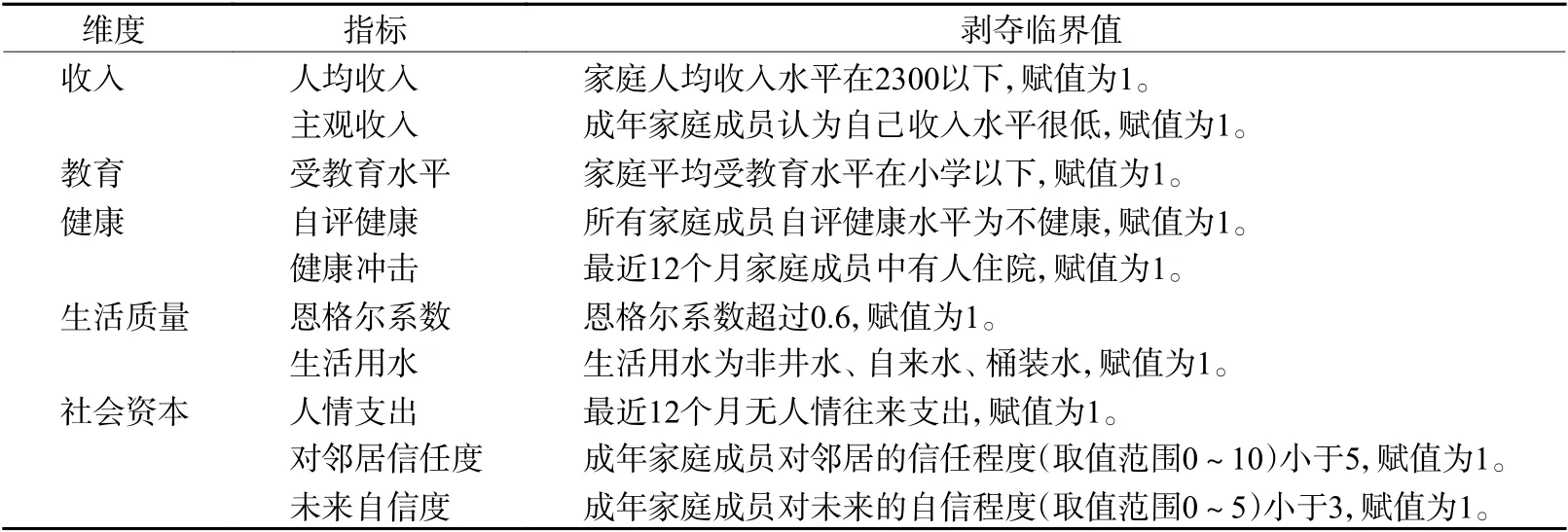

基于此,本文参照Alkire 和Foster(2011)的“双界限法”(A-F 法)构造多维贫困指数来识别弱势群体(多维贫困)和非弱势群体(非多维贫困)。由于对多维贫困的研究指标与临界值尚未形成统一的规范,本文参照王小林和Alkire(2009)、张全红等(2017)、何宗樾等(2020)等研究,并结合联合国千年发展目标与上述文献中创业的影响因素,本文从五个维度选取10 个变量,见表1。在维度与指标权重方面,现有文献也没有形成统一的标准,参照国内外大多研究,本文采用等权重法进行设定,以便保证每个维度所刻画的可行能力对家庭创业的同等重要性。参考张全红等(2014)的做法,本文将k=0.3 作为多维贫困的临界值,即在表1中的10 个指标中,居民同时满足三个及以上则被视为多维贫困群体,否则为非多维贫困群体。

表1 多维贫困维度指标

4.其余控制变量

为降低遗漏变量的影响,本文参照尹志超等(2015)、谢绚丽等(2018)、何婧和李庆海(2019)研究控制了户主、家庭、省级三个层面的变量作为控制变量,其中,户主层面包括户主的年龄、年龄平方、性别、政治身份、婚姻状态和受教育水平;家庭层面包括家庭规模、居住地域、人均收入水平和家庭社会资本;省级层面包括金融发展水平和经济发展水平。

详细的变量定义见表2。

表2 变量定义

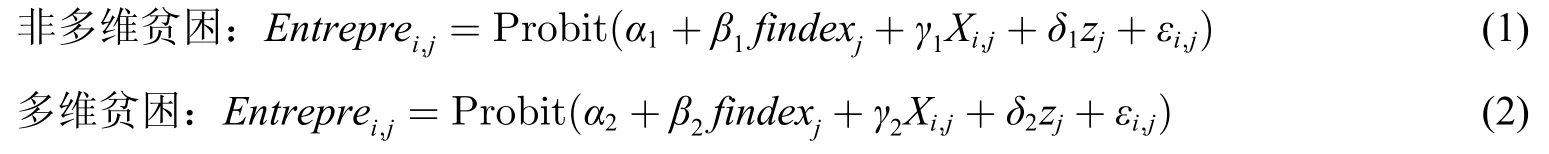

(二)回归模型设计

由于本文所研究的被解释变量家庭创业活动是取值为0 和1 的哑变量,本文使用如下probit 模型进行实证分析,并联立方程使用SUR 检验多维贫困组和非多维贫困组中数字普惠金融的回归系数,比较数字普惠金融对哪个群体的创业作用更显著。

其中,Entreprei,j为被解释变量,表示位于j省第i家 庭的创业行为。findexj为 j省的数字普惠金融指数,本文使用2017年的数字普惠金融指数,并进行归一化处理。Xi,j表示j省第i家 庭的控制变量,zj表示j省的省级层面控制变量,εi,j为随机扰动项。

表3为主要变量的描述性统计。其中,样本中创业家庭比例为10.1%,数字普惠金融平均值为0.328,表明整体而言,我国居民家庭创业率和数字普惠金融发展水平较低。户主年龄平均约为50 岁,方差为14.832,说明我国居民家庭户主主要为青壮年人群。受教育水平平均值为2.823,低于初中学历水平,标准差为1.403,说明样本中整体户主受教育水平不高。家庭人口规模均值为3.558,说明我国居民家庭结构主要以三口、四口之家为主。而通过各地区的人均GDP 标准差可以看出,我国各地区经济发展存在较大的差异。

表3 变量描述性统计

四、实证分析

(一)基础回归

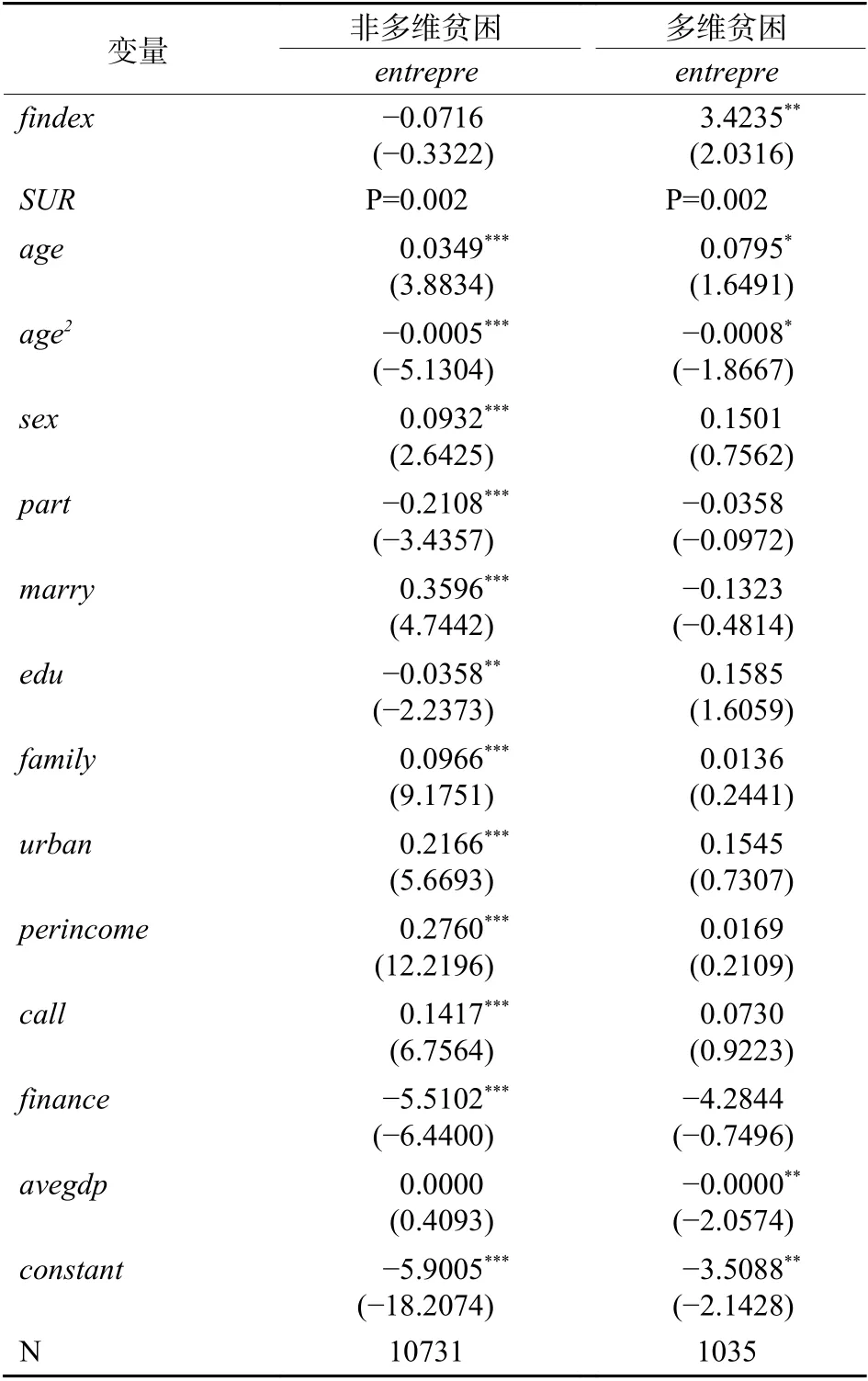

1.数字普惠金融的创业普惠性分析

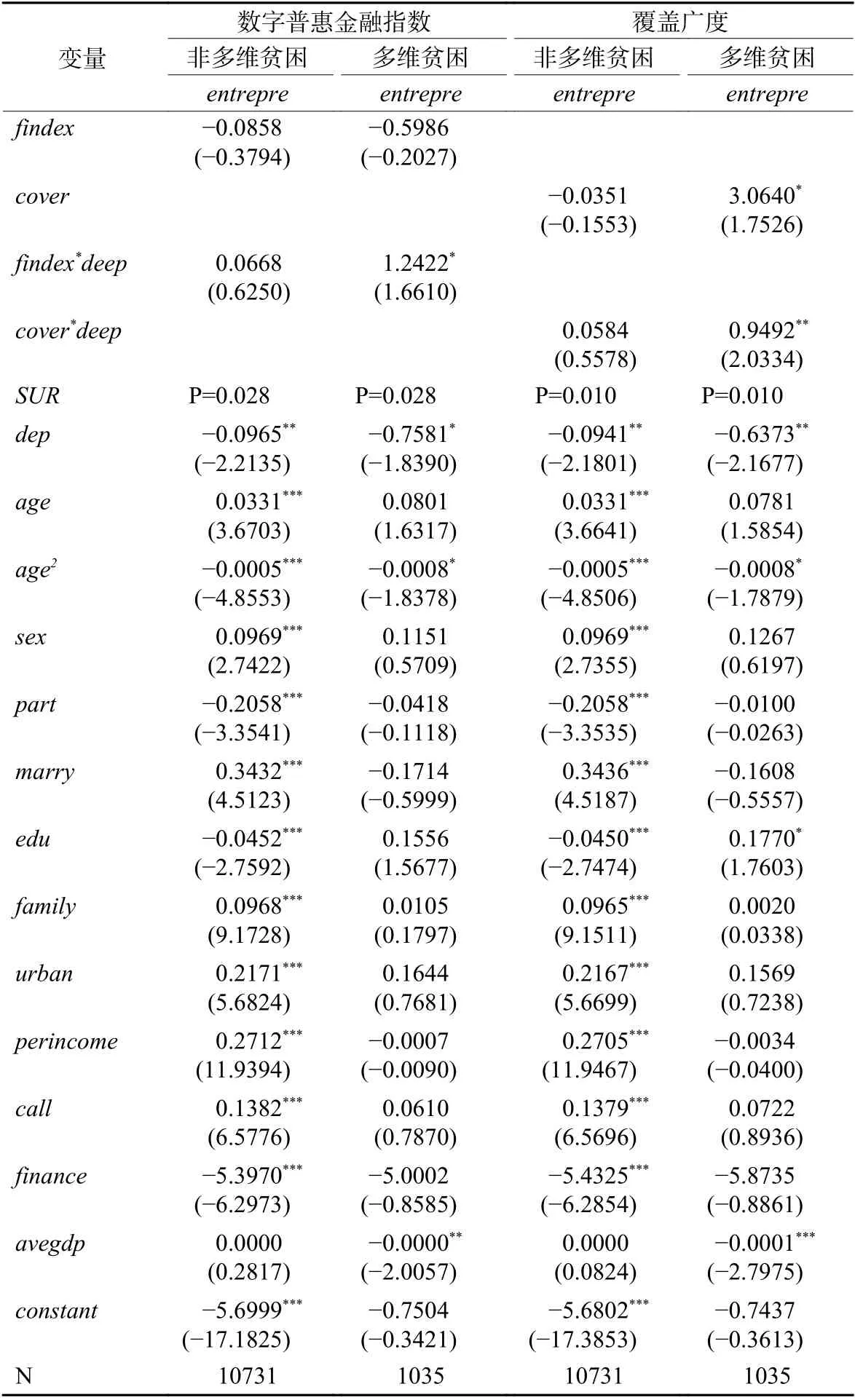

表4报告了非多维贫困、多维贫困群体分别基于回归方程(1)和(2)的回归结果。可以看出,对于非多维贫困户而言,数字普惠金融对其创业的回归系数为负,但并不显著;而对于多维贫困家庭,数字普惠金融对其创业具有显著的正向影响。由于本文对数字普惠金融进行了归一化处理,其回归系数的含义较难解释,因而本文也对原指数进行对数化处理,再进行回归,结果显示数字普惠金融指数每提升1%,多维贫困居民创业概率增加0.45。此外,SUR 检验的P 值为0.002,说明数字普惠金融对居民创业行为的影响在贫困和非贫困家庭中存在的差异在1%的显著性水平显著。可见,数字普惠金融的发展提升了多维贫困群体的金融服务可得性,有效地缓解了其面临的资金约束问题。因而,数字普惠金融的发展对于多维贫困群体起到“雪中送炭”的作用,而对非多维贫困群体的作用则是“锦上添花”。

表4 数字普惠金融的创业普惠性

此外,回归结果还显示户主年龄对所有群体的创业选择都具有一定的影响,且二者满足倒U 型关系。从其余控制变量的结果可以看出,户主、家庭特征主要对非多维贫困家庭创业行为产生显著的影响,其中,家庭人均收入水平、家庭社会资本对非多维贫困家庭创业具有显著的正向影响,这与倪云松(2020)、孙健等(2016)研究结果一致。

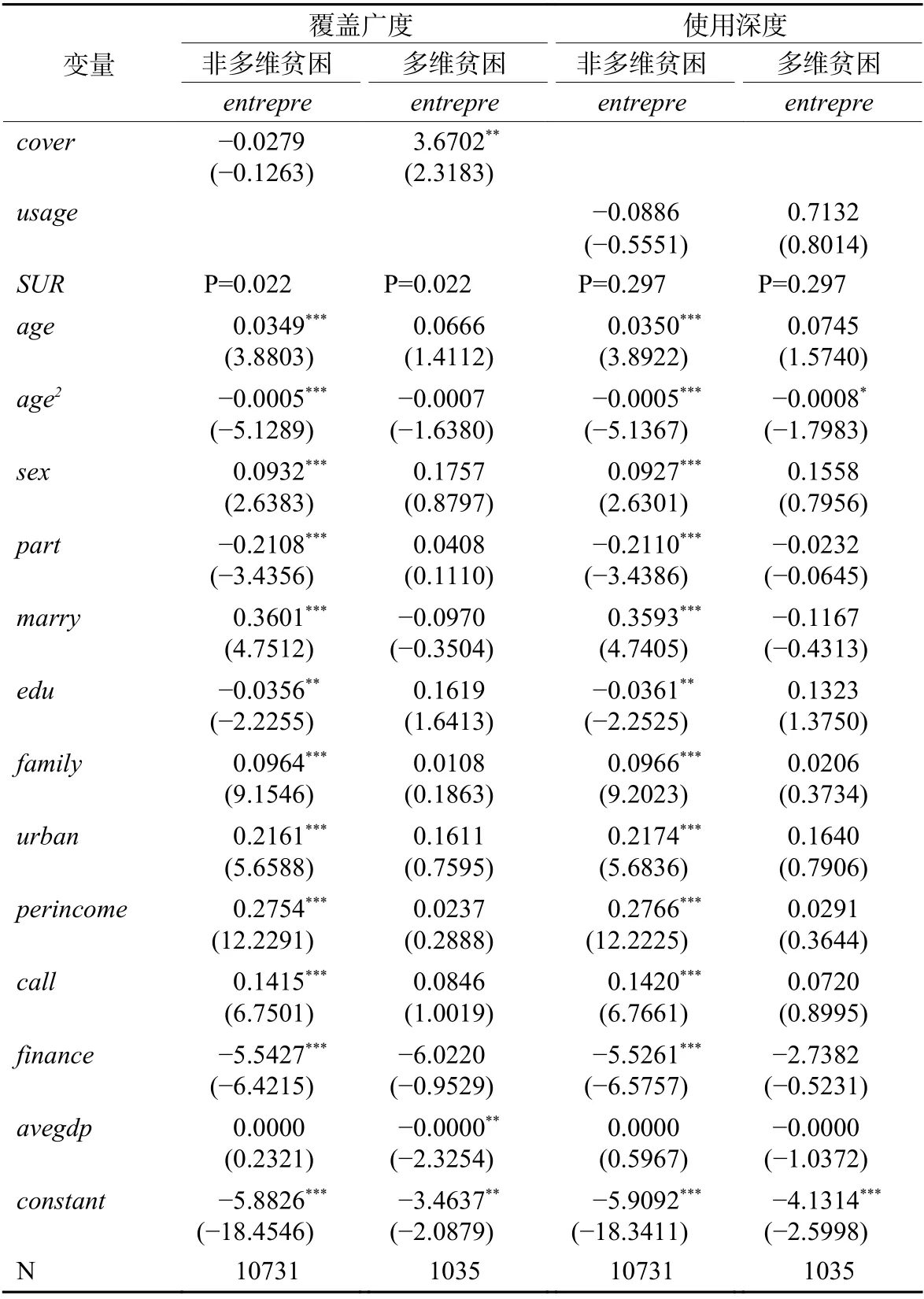

2.数字普惠金融创业普惠性的结构性分析

为更加深入地分析数字普惠金融对家庭创业的影响在多维与非多维贫困群体之间的差异,本文进一步从数字普惠金融的覆盖广度与使用深度两个子维度进行回归分析,研究数字普惠金融的不同方面对其创业普惠性的影响,具体维度分类标准参考郭峰等(2020)的做法。

表5报告了覆盖广度与使用深度对不同群体创业影响的差异。回归结果显示,数字普惠金融的覆盖广度对多维贫困居民创业具有显著的正向作用,对非多维贫困居民的影响并不显著,回归系数差异检验的P 值为0.022。而数字普惠金融的使用深度则对二者都不具有显著的影响,回归系数也无显著差异。可能的原因是数字普惠金的使用深度对居民的受教育水平、金融知识与财富水平具有一定的门槛要求,而多维贫困群体往往不具备这些条件。通过对比分析可以发现,数字普惠金融的创业普惠性主要通过其覆盖广度的增加实现。此外,由于数字普惠金融的使用深度对家庭创业行为无显著影响,后文将不再报告数字普惠金融使用深度的回归结果。

表5 分维度分析

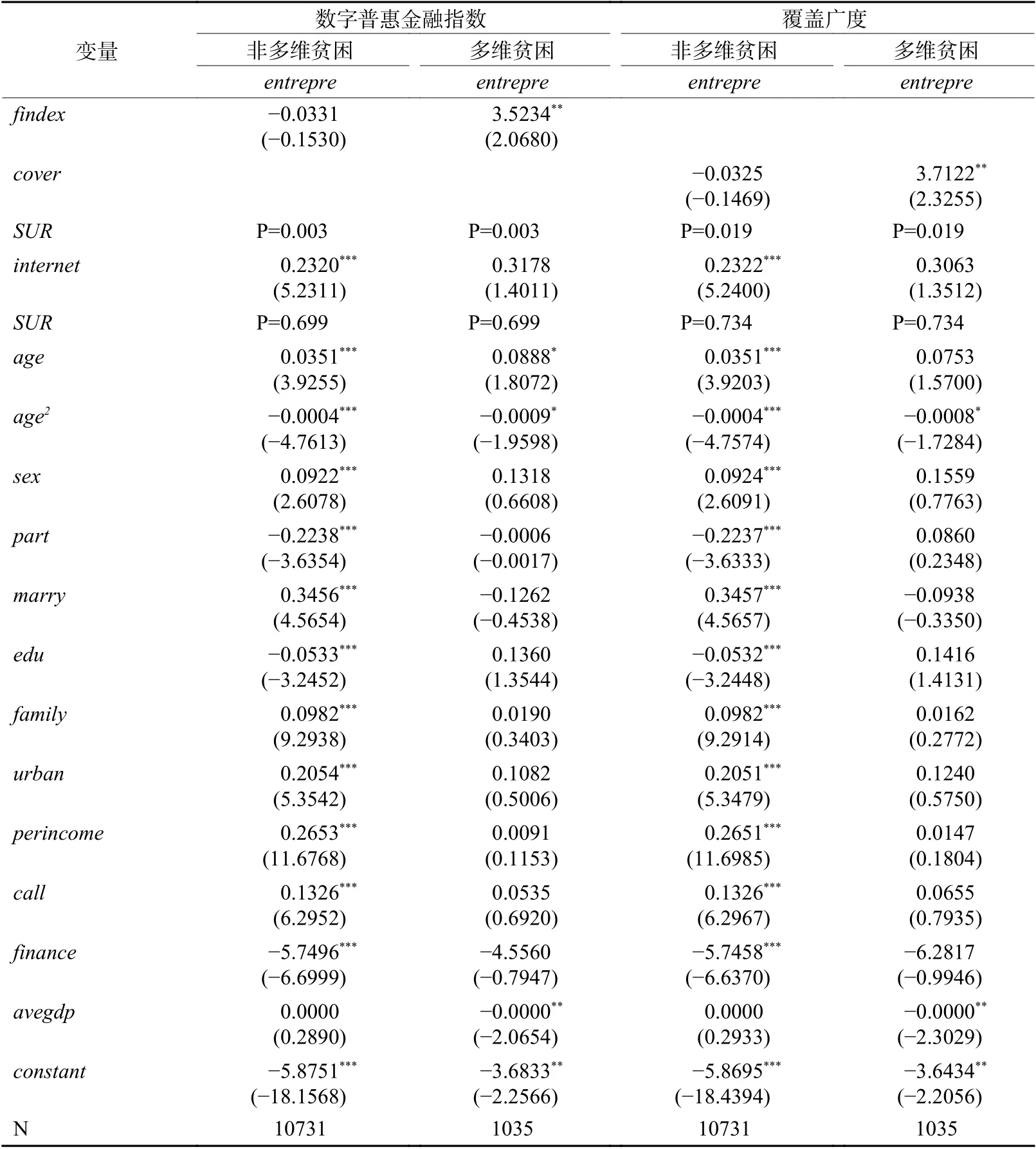

(二)稳健性检验

为尽可能保证本文研究结果的可靠性,本文采用如下三种方法进行稳健性检验。第一,为尽可能消除可能存在的反向因果,本文对核心解释变量进行滞后一期处理,即使用2017年的数字普惠金融指数进行回归,结果如以上所示。第二,为验证数字普惠金融的创业普惠性,本文引入了居民陷入贫困的指标数量作为衡量居民多维贫困的代理变量,将其与数字普惠金融指数进行交互,探究在居民贫困程度逐步增加的情况下,数字普惠金融的创业普惠性是否依旧显著。结果如表6所示,不管是数字普惠金融指数还是其覆盖广度与居民多维贫困程度的交互项系数都显著为正,说明数字普惠金融对多维贫困居民的创业积极效应随贫困程度增加而增强,SUR 检验的P 值均<0.05,说明回归结果在两组样本中存在显著差异,与基础结论保持一致,即数字普惠金融的发展是对多维贫困创业居民的“雪中送炭”,是对非多维贫困群体创业居民的“锦上添花”。

表6 交互项稳健性检验

互联网络是居民获取信息的重要渠道,对居民创业决策具有重要影响。而数字普惠金融的发展无法离开互联网络的使用,因而样本中多维贫困群体创业的增加可能源于使用互联网络的影响(刘斌和辛伟涛,2020;刘银等,2021)。基于此,本文将户主是否移动上网作为重要控制变量进行回归,结果见表7。通过回归系数显著性与SUR检验的P 值可以看出,加入户主是否上网这一控制变量后,回归结果与基础回归仍然保持一致。此外,回归结果表明,互联网使用的创业效应在非多维贫困群体中效果显著,但在多维贫困群体则无显著影响。因而,互联网的创业效应不具有包容性。

表7 增加控制变量稳健性检验

五、数字普惠金融影响家庭创业行为的机制讨论

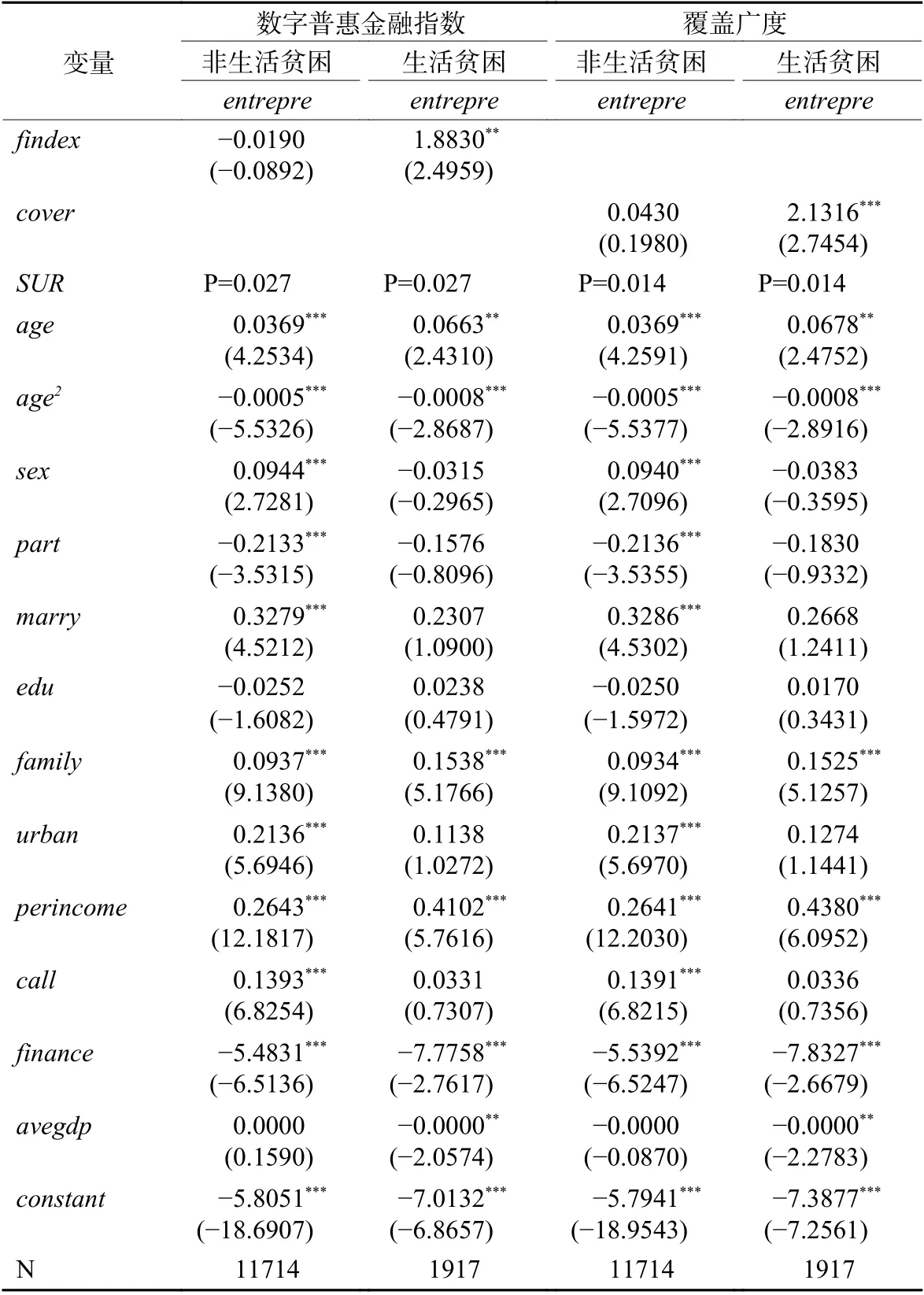

(一)数字普惠金融的生活质量危机机制

当贫富差距较大时,创业成为低财富水平家庭的唯一选择(Lippmann,2005)。家庭生活质量可以在一定程度上较好地反映家庭财富水平,而家庭质量水平的不断下降将催生家庭产生危机感,促进弱势家庭产生更为强烈的创业意愿,促进弱势家庭的被动创业。但任何创业都存在资金约束,而数字普惠金融的发展则较好地解决此问题。数字普惠金融的生活质量危机机制表明,较低生活质量导致弱势家庭产生更高的创业意愿,而数字普惠金融的发展则为弱势家庭提供了创业的所需资金,帮助弱势家庭形成了有效地创业需求。因而数字普惠金融的发展将对生活质量水平较低的弱势家庭的创业行为更加显著的促进作用。

为检验这一机制,本文将居民家庭基尼系数在0.6 以上或者将非井水、自来水、桶装水作为生活用水定义为生活质量贫困。表8报告了数字普惠金融对居民生活质量差异群体创业的不同影响。由表8可以看出,数字普惠金融指数对生活质量贫困群体创业的促进作用更为显著,覆盖广度的结果与之一致,并分别在5%和1%的显著性水平上显著,SUR 检验的P 值均小于0.05,即在生活质量贫困群体中,数字普惠金融的创业促进作用更加显著。这与上述生活质量危机机制的理论分析相一致。

表8 数字普惠金融的生活质量危机机制检验

(二)数字普惠金融的信任补偿机制

信任对居民创业决策具有重要的影响,社会信任的提升有助于家庭形成良好的社会网络,促进风险共担,进而为家庭创业获得民间信贷支持;而社会信任的缺失可以通过制度进行补充(周广肃等,2015)。数字普惠金融信任补偿机制表明,社会信任较低的群体不愿轻信他人,往往在社会网络的形成和风险共担的能力方面较为薄弱,难以获得民间信贷支持。数字普惠金融的发展则为其提供了良好的替代工具,从制度上提升了信任贫困家庭的融资能力,帮助家庭解决资金困难。因而,数字普惠金融对信任贫困家庭的创业活动具有更加显著的作用。

为检验这一机制,本文将对邻居信任度小于5 或对自己未来信心小于3 的居民界定为信任贫困居民,其余为非信任贫困居民,分别进行回归,结果如表9所示。可以看出,在信任贫困的样本中,数字普惠金融及其覆盖广度对家庭创业的影响均在5%的显著性水平为正,而对非信任贫困群体则不具有显著影响;P 值均小于0.05,说明相较于非信任贫困群体,数字普惠金融发展对信任贫困群体的创业促进作用更加显著。这与上述信任补偿机制的理论分析相一致。

表9 数字普惠金融的信任补偿机制检验

六、研究结论

更充分更高质量的就业是“十四五”规划的重要要求。本文基于Sen 的贫困理论,并参考现有多维贫困研究文献将居民分为多维贫困和非多维贫困群体,利用2017年数字普惠金融指数与CFPS2018年数据相匹配,分组实证分析数字普惠金融对家庭创业的影响,并进行似不相关检验来检验数字普惠金融对家庭创业是否具有普惠性。结果发现,数字普惠金融对多维贫困群体的创业行为影响更加显著,且随着居民多维贫困程度的增加,作用效果越显著。进一步分析发现,数字普惠金融通过生活质量危机和信任补偿机制促进多维贫困家庭的创业选择。稳健性检验结果与本文基础回归结果相一致。

研究数字普惠金融对家庭创业的影响在多维贫困与非多维贫困居民之间的差异具有重要意义。创业是“后扶贫时代”居民提升家庭收入、脱离贫困的重要手段,在“十四五”时期,帮助多维贫困群体进行有效的创业不仅有利于巩固和拓展脱贫攻坚成果,也有利于乡村振兴战略的全面推进。基于上述研究结论,本文提出以下建议:在数字普惠金融服务的供给上,第一,应推动数字普惠金融的发展,缩小地区间数字普惠金融的差异,让更多弱势群体接触到有效的金融服务;此外,注重数字金融的政策调整,在推动居民创业创新,创造更多的工作岗位的同时,提升产业发展质量。第二,在大力发展数字普惠金融的同时,应注意调整数字普惠金融的结构,建造真正意义上的普惠金融,使得数字普惠金融使用深度与数字化支持程度对多维贫困群体的创业影响也能发挥出一定的功效。在数字普惠金融服务的需求上,应着重提升居民的金融知识与素养,改变思想观念,使数字普惠金融发挥出更大的作用。