人民教育出版社社址变迁考

2021-12-29曹周天

【摘要】人民教育出版社自1950年12月1日成立以来,社址几经变迁,先后在东总布胡同10号中央人民政府出版总署院、西单大木仓胡同37号教育部院、景山东街45号(今沙滩后街55号)、中关村南大街17号院1号楼等四地办公。考察人教社社址变迁,既是社史研究的一项基础性工作,同时也为研究我国教材出版史提供了一份重要史料。

【关键词】人民教育出版社 社址 社史 教材

研究新中国课程教材建设事业发展的历史,对教材的编辑和出版机构及其变迁的考察是一条重要路径。1950年12月,教育部和出版总署共同成立了人民教育出版社(以下简称“人教社”),专门编写、研究和出版教科书和一般教育用书。人教社也是新中国成立的第一家出版社,毛泽东主席亲笔题写了社名,时任出版总署副署长叶圣陶兼任社长和总编辑。不忘来时路,方知向何生。人教社自成立以来,社址几经变迁,先后在东总布胡同10号中央人民政府出版总署院、西单大木仓胡同37号教育部院、景山东街45号(今沙滩后街55号)、中关村南大街17号院1号楼等四地办公。2020年12月1日,人教社将迎来建社70周年华诞。70年来,人教社对我国课程教材特别是统编教材的建设做出了重大贡献,考察人教社社址变迁,既是社史研究的一项基础性工作,同时也为研究我国教材出版史提供了一份重要史料。

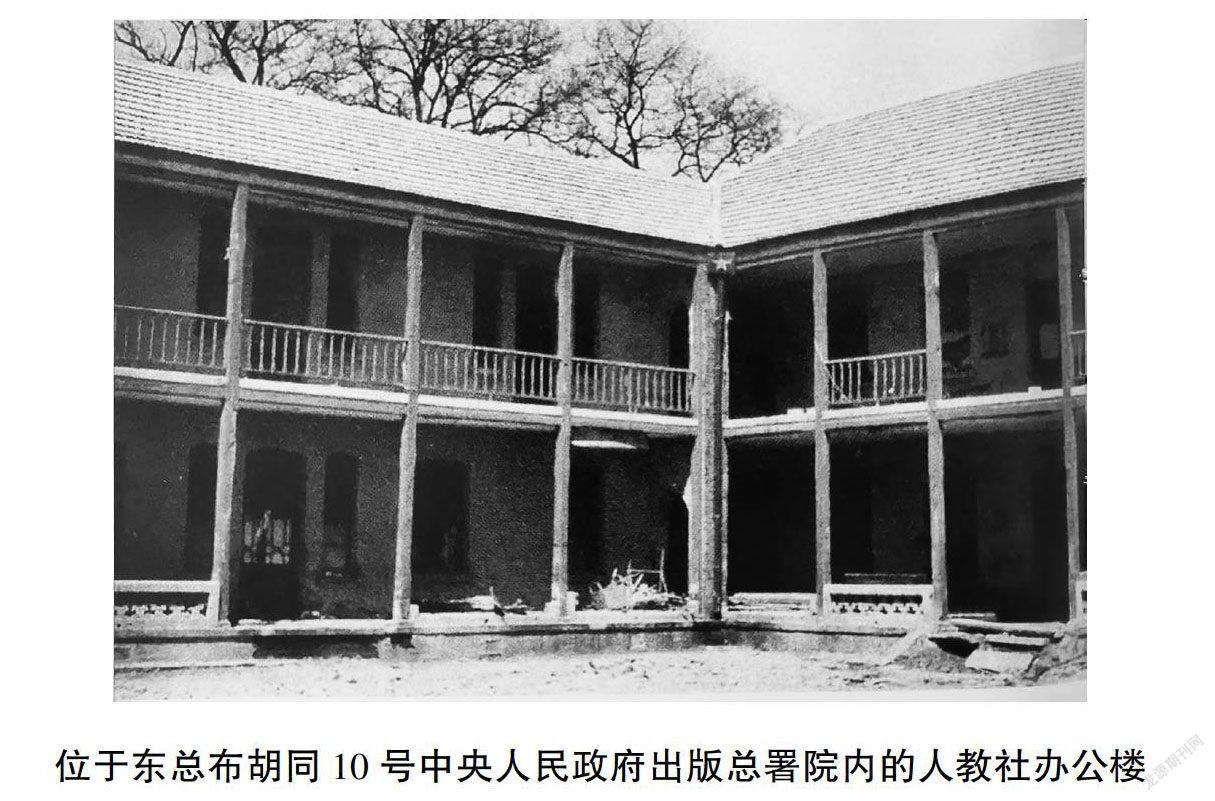

一、东总布胡同10号:1950年12月至1952年6月

位于东总布胡同10号中央人民政府出版总署院内的人教社办公楼

翻阅《叶圣陶日记》可知,自1950年7月开始,筹建人教社的工作就在紧锣密鼓地进行着。1950年9月15—25日,中央人民政府出版总署召开了第一届全国出版会议,会上决定出版、印刷、发行的分工专业化,确定中小学教材实行全国统一供应制度。胡愈之署长在大会报告中指出:“今年秋季,中央教育部和出版总署作出了决定,把小学用书及中学语文史地课本首先统一规定版本,并抑低书价。在最近的将来,在中央教育部和出版总署领导下,将建立人民教育出版社,逐渐统一全国教科书的编辑出版工作。”中国出版科学研究所、中央档案馆编:《中华人民共和国出版史料》第2卷,中国书籍出版社1996年版,第521页。会后,教育部与出版总署加快了共同筹建人教社的步伐,决定将出版总署编审局教科书编写处、华北联合出版社和上海联合出版社三者合并成立人民教育出版社,专门负责教科书的编辑和出版工作(以中小学教科书为主),社址就设在东总布胡同10号中央人民政府出版总署院内。

总布胡同在明代被称为“总铺胡同”注:有明一代,为了管理老百姓,朝廷在地方上实行保甲制度。据《宛署杂记》记载,“城内地方,以坊为纲,坊下分牌,牌下分铺,每铺立铺头、火夫三五个人,而统之以总甲”,而总铺就是“总甲理事之所”。今天的东总布胡同53号,当年就是一个总铺,所以胡同得名“总铺胡同”。,清乾隆时期改叫“总部胡同”,宣统年间改称“总布胡同”,并以朝阳门内南小街为界,将总布胡同一分为二,南小街以西叫西总布胡同,以东叫东总布胡同刘岳:《逛胡同访名人》,北京出版社2019年版,第47页.。在东总布胡同曾居住过多位现代著名作家,如张光年、艾芜、萧乾、赵树理、严文井等。根据有关学者的考证,当年东总布胡同10号的位置大约在现今的东总布胡同19号袁亚平:《遗事·故址与旧藏:中国版本图书馆史事考辨》,《出版参考》2008年第4期。。

新成立的人教社下设编审部和经理部两大部门。其中,编审部在出版总署院内办公;经理部位于宣武门内石驸马大街88号(笔者注:石驸马大街于1965年更名为新文化街)。翻阅20世纪50年代人教社出版的中小学教材,在有些教材(比如:陈尔寿编写的高级小学地理课本《地理》第一册)的版权页原出版者一栏中会见到“北京佟麟阁路十号”的字样。据笔者考证,这里所说的佟麟阁路十号附近,当年有北京市印刷工业总公司,“北京佟麟阁路十号”所示为教材的印刷地址。佟麟阁路是南北走向,新文化街(即当年的石驸马大街)是东西走向,当年经理部所在的“石驸马大街88号”,现在大致位于佟麟阁路和新文化街交叉的十字路口的东南角一带。

1950年12月11日上午9时,人教社在出版总署院内文化宫召开成立大会,时任教育部部长马叙伦、出版总署署长胡愈之莅临大会并讲话。在人教社成立大會上,时任社长兼总编辑叶圣陶借用化学中的“混合”和“化合”两个词,勉励全体员工“聚在一块儿,是化合,不是混合。由于化合,大家成为更进步的新人,为编好、印好、供应好教科书而努力”叶圣陶:《人民教育出版社成立大会讲话》,见叶至善、叶至美、叶至诚编:《叶圣陶集》第17卷,江苏教育出版社2004年版,第325页。。1951年2月14日,政务院文化教育委员会批准出版总署制订的《1951年出版工作计划大纲》中明确要求“人教社开始重编中小学课本,并于本年内建立全国中小学课本由国家统一供应的基础”,“改善中小学课本的发行工作,使全国学生普遍地、及时地获得所需要的课本”。据此,人教社开始重新编写和修订中小学教材。9月,重新编写和修订的中小学(包括初级小学、高级小学、初级中学、高级中学)教材开始在全国正式使用,这是人教社成立后出版的第一套教材,它拉开了新中国统编教材的序幕,新中国教材事业从这里起航。

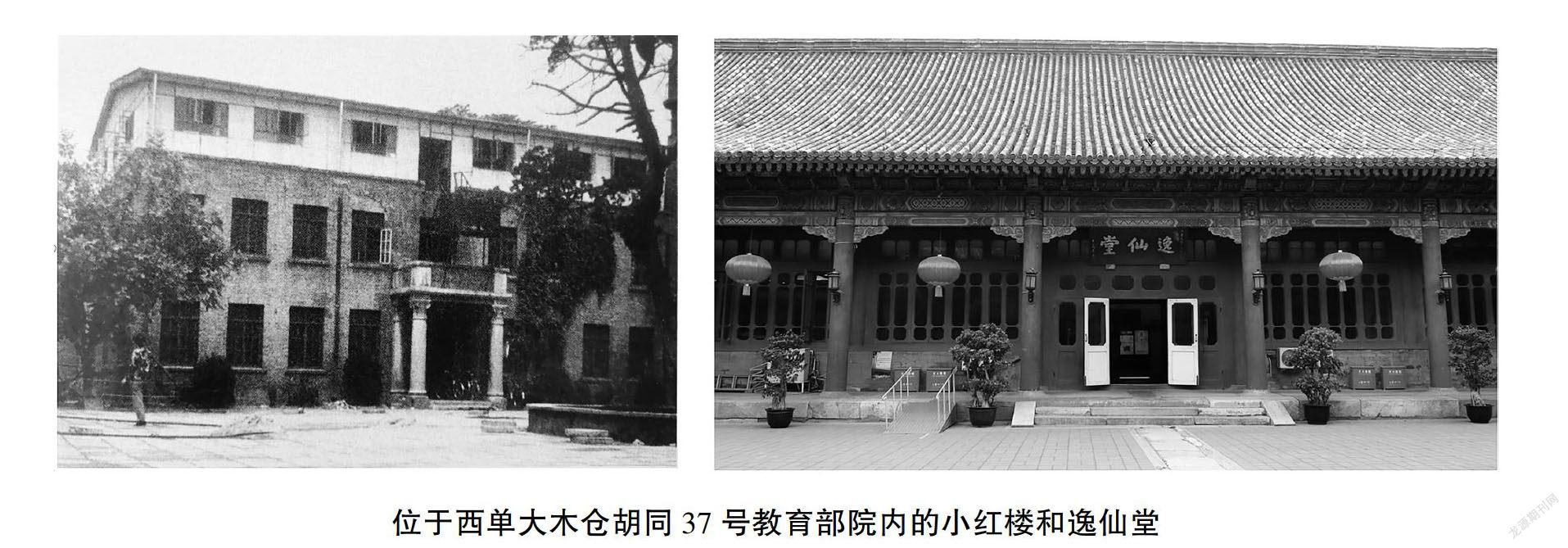

二、西单大木仓胡同37号:1952年6月至1955年6月

位于西单大木仓胡同37号教育部院内的小红楼和逸仙堂

1952年6月,人教社社务会议决定改编审部为编辑部,所设各组改称编辑室;改经理部为出版部。为便于统一领导,人教社编辑部与教育部教科书编审委员会合并,共同致力于教科书编审工作。编辑部由东总布胡同10号搬迁至西单大木仓胡同37号教育部院内一幢红砖楼(俗称“小红楼”)内办公刘承汉、孙全洁:《煌煌一甲子,拳拳赤子情——祝贺人民教育出版社建设60周年》,见《我们:人民教育出版社建社六十周年纪念文集》,人民教育出版社2010年版,第84页。,辞书编辑室搬迁至院内新办公楼东头,后又搬到院内的逸仙堂西配殿办公刘庆隆:《〈新华字典〉出版三十年》,见《商务印书馆九十五年——我和商务印书馆(1897—1922)》,商务印书馆1992年版,第403页。。

关于人教社的这次搬迁,叶圣陶在1952年6月12日(星期四)这天的日记中写道:

我社编辑部定于后日(笔者注:即1952年6月14日)迁入教育部。各部分皆整理书物,装入木箱。同人皆自己动,余则由凤祥为之。念日后东西奔跑,虽乘汽车,实感惫累。余之脾气不好動,感情上殊不愉适。叶圣陶:《叶圣陶日记》,商务印书馆2018年版,中册第1354页。

这里所说的“东西奔跑”指的是,当时人教社编辑部将迁入位于西单大木仓胡同37号的教育部院内,但当时叶圣陶仍担任出版总署副署长,两头工作都得兼顾。他在日记中曾谈及与胡愈之署长商量“暂以每日上午到总署,每日下午赴教部治社事”,并感慨“东西奔跑,虽不劳我步,而亦感其不安定”叶圣陶:《叶圣陶日记》,商务印书馆2018年版,中册第1355页。。当时叶老居住在东城区东四八条71号,距出版总署所在地东总布胡同10号约3.5公里;从出版总署到当时人教社编辑部所在地西单大木仓胡同37号的教育部,大约有8公里,再从这里回家又有6公里左右。这样累计下来,叶老每天上下班在路上的总里程有十七八公里,的确不是一个小数字。尽管如此,在次日(6月13日)上午9时编辑部全体同人大会上,叶老仍鼓励大家:“把搬家工作做好,要爱护公共财产,勿使有所损失。”与此同时,他还语重心长地告诫同人:“易一生活环境,未免有不方便不习惯处,可从长计议,勿随意表示不满。与教部中人要注重团结,融洽如一家人。”叶圣陶:《叶圣陶日记》,商务印书馆2018年版,中册第1354—1355页。当时,人教社编辑部门仅有十多个办公室,三十多位编辑人员,共用一部电话。叶老曾诙谐地说:“人教社是世界上最大的出版社。”大,指的是服务对象——中小学校的几千万师生,而担负着如此重任的出版社却在这样一座小小的楼房里,“小楼大社”是名副其实的称谓刘承汉、孙全洁:《煌煌一甲子,拳拳赤子情——祝贺人民教育出版社建设60周年》,见《我们:人民教育出版社建社六十周年纪念文集》,人民教育出版社2010年版,第84页。。

1953年5月,毛泽东主席在听取教育部工作汇报后认为,人教社只有三十几个编辑干部太少,“二三百人都不多,一定要从大中小学优秀的教师中调人!”他指示教育部宁可把别的摊子缩小,也必须抽调大批干部编写教材,并责成中央组织部负责从全国各地选调教材编写专家来人教社工作。不久,毛泽东主持召开中央政治局会议决定:从全国抽调大批干部编写教材。根据中央政治局的决定,中央组织部陆续从全国调来一批教育干部、教师和专家,充实到人教社《甲子纪盛——人民教育出版社建社六十周年大事记(1950—2010)》,人民教育出版社2010年版,第17页。。这一时期,文学家吴伯箫、教育学家陈元晖、儿童文学作家陈伯吹等来到人教社工作,为新中国教材建设注入了一股新鲜血液。他们与建社之初第一批到社工作的叶圣陶、宋云彬、朱文叔、刘薰宇、朱智贤、金灿然、吉少甫、陈侠等元老,共同担负起编写新教材的历史使命与时代重任。

在西单大木仓胡同37号教育部院内工作的这段时期,人教社编写了新中国真正意义上的统编教材,新中国统编教材事业由此迈向了新阶段。这套面向基础教育的十二年制中小学教材,包括教学大纲30种30册,课本41种97册,教学参考书23种69册,体现了国家意志,寄托着新中国对中小学生未来发展的殷殷期盼,不仅满足了学校师生教学用书的需要,而且对于培养社会主义建设者和接班人发挥了重要作用。从1956年开始,这套教材在全国通用,它奠定了此后中国通用教材编写的基础,陪伴着上亿中国人度过了他们的求学生涯,滋养了一代又一代的莘莘学子。此外,1953年新中国第一部语文工具书《新华字典》、苏联凯洛夫主编的《教育学》中译本均在这里问世。

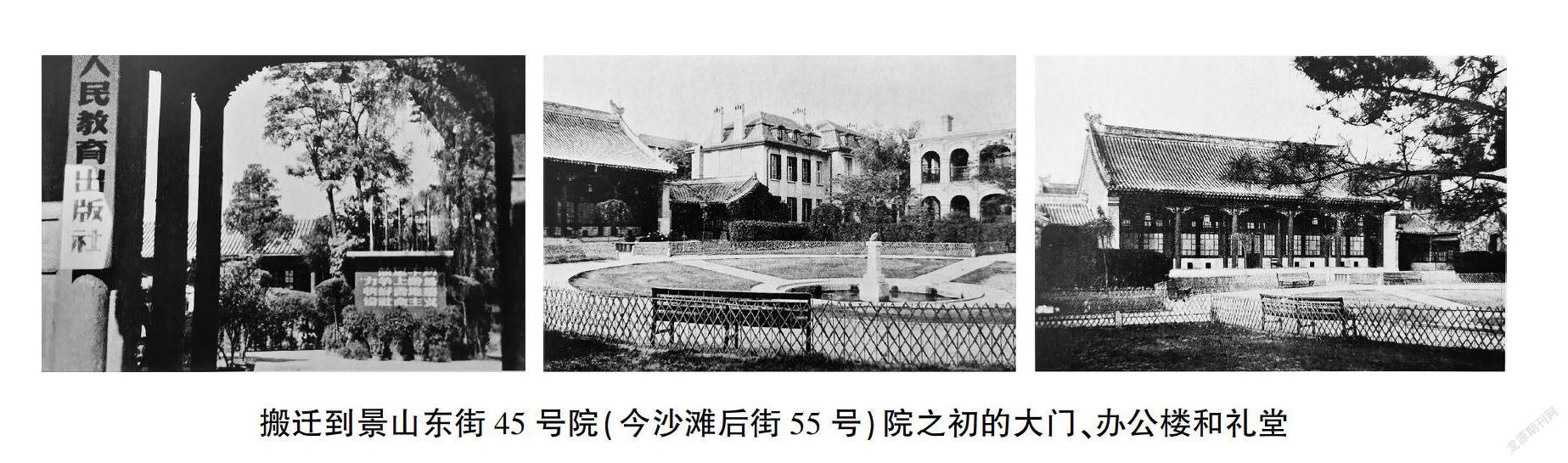

三、景山东街45号(今沙滩后街55号):1955年6月至2005年9月

搬迁到景山东街45号院(今沙滩后街55号)院之初的大门、办公楼和礼堂

1955年6月底,人教社搬迁到景山东街45号院(今沙滩后街55号)注:沙滩后街位于北京市东城区,东西向,东起沙滩北街,西至景山东街,北与大学夹道相通,南接西老胡同,全长323米。清代属皇城,称马神庙,为皇家祭祀马神之地。民国时称景山东街,1965年将东老胡同并入,称沙滩后街。。这是人教社社史上的一件大事,自此人教社有了独立的办公场所。沙滩后街55号曾是清乾隆的四女和嘉公主出嫁后的驸马府,民间习称“和嘉公主府”。新址院落宽广,机构齐全,建筑众多,设备完善,编辑部和出版部分处两地办公的局面从此结束,更利于经营和管理。院内有办公楼、图书馆、礼堂、食堂、医务室、宿舍和花园。它地处北京的中心,东面有北大红楼,南侧是故宫,西临景山、北海公园,北面的鼓楼和钟楼依稀可见。周围还有中国美术馆、北京人民艺术剧院首都剧场、商务印书馆等文化机构。对于人教社新社址,叶圣陶先生十分满意,这从他1955年7月1日的日记中可见一斑:

今晨至景山东街,我社迁此,与文改会为同居,编辑部已大致迁来,出版部稍缓亦将迁来,局面又成一个样子……编辑部居一楼房,原系北大之理学院(整个院落为清朝之某公主府),较之教部内之小红楼高爽多多。迁此过暑期,大家均觉愉快。商金林:《叶圣陶全传》第3卷,人民教育出版社2014年版,第132页。

著名语言学家周有光的夫人张允和20世纪50年代初曾在人教社工作,参与编写历史教材。从她细腻的观察视角中,我们可以依稀洞察当年沙滩后街55号院的风景:

沙滩后街55号,有三座大红门,气派十足,加上一对石狮,更增加了雄伟。进了大门是宽道。有个大大的园子,园子中心有个荷花池塘,池里有金鱼。夏天更风光,池里种了两种荷花。一种是地道的中国荷花,另一种是异国荷花叫“睡莲”。中国荷花白天开,异国荷花晚上开。她们有白的、红的、粉红的,还有浅黄的,又香又好看。池中央有一个大石晷,据说是过去北京大学李四光教授设计的。绕池一圈圆路,路边有供人休息的长椅子。还有丁香树和龙爪槐。园子有过去的课堂楼(现在是办公楼)和大礼堂,还有许多小院落。张允和:《最后的闺秀》,生活·读书·新知三联书店2018年版,第89页。

当年的沙滩后街55号院可谓名家荟萃,一批思想进步、学有渊源、术有专攻的学者云集于此,他们的加盟为新中国统编教材建设事业的蓬勃发展提供了坚实的队伍保障。

1969年到1972年,人教社的社址虽然还在沙滩后街55号,但在1969年,大批干部离开人教社,赴教育部“五七干校”勞动锻炼,接受贫下中农再教育。人教社的“五七干校”编制为“七连”,位于安徽省凤阳县黄泥堡的一个县园艺场里汪震球:《忆戴伯韬社长》,见《我们:人民教育出版社建社六十周年纪念文集》,人民教育出版社2010年版,第114页。。1972年1月,人教社编制被撤销,“七连”的大批干部从“五七干校”被分配到全国部分省和自治区工作。1972年3月,时任副社长兼总编辑的戴伯韬请国务院原秘书长周荣鑫代向周恩来总理反映人教社业务停顿、人员星散的情况;又写信给周总理,由周荣鑫转交,陈述培养一支强有力的中小学教材编辑出版队伍的意义,请求恢复重建人教社。7月,在周总理的关怀下,人教社得以重建,从“五七干校”抽调部分干部回京。第一批7名同志于1972年7月从教育部“五七干校”调回人教社工作。同年8月,国务院科教组发出《关于新建人民教育出版社的通知》,并组成筹建组,由原人教社和高教社部分干部、编辑重新组成人教社,逐步承担原来两社的一些任务,即编辑出版中小学和中等师范学校各科教材,高等院校理科基础课、基础技术课、专业课教材,工科基础课教材,高等师范院校教育学、心理学、学前教育专业教材和各系公共必修课的教育学、心理学教材,职工、农民各类学校的文化课教材以及其他教育书籍。办公地点仍在沙滩后街55号。1973年4月,第二批同志调回北京。直到1977年9月,在中央的关怀下,经干校分配到各地的编辑干部才陆续调回,中小学教材的编写工作重新开始进行汪震球:《忆戴伯韬社长》,见《我们:人民教育出版社建社六十周年纪念文集》,人民教育出版社2010年版,第115—116页。。

1978年2月,分管科教工作的邓小平同志在教育部党组《关于请调教材编辑出版干部的报告》上批示:“编写教材是提高教学(质量)的关键,要有足够的合格人力加以保障。”据此,教育部从各省区市抽调200多名优秀教师和知名专家,以召开全国中小学教材编写工作会议的名义,分12个学科编写组在北京香山饭店进行“教材会战”,开启了新一轮教材编写工作。小平同志还亲自批示调拨10万美元专款,引进发达国家的中小学教材和教育图书,供编写教材时研究、借鉴和参考。1979年9月,建筑面积近一万平方米的五层新办公大楼和七层图书馆大楼在院内落成。图书馆大楼中,除常用图书库、报刊库外,还辟有外国教材中心和中小学教材专用书库。

20世纪80年代以来,随着改革开放的全面推进,中小学教材建设步入正轨。1981年,《课程·教材·教法》杂志在这里创刊,它成为新中国第一本课程教材和学科教学研究的专业性学术期刊。为加强课程和教材的研究工作,把中小学教材编写更好地建立在科学研究的基础之上,1983年6月13日,教育部党组同意了人教社的请示报告,批准成立“课程教材研究所”,地点就设在沙滩后街55号院内。同时通知:课程教材研究所与人民教育出版社是一套机构、两块牌子。随后,课程教材研究所全体同志写信请邓小平题写所名。小平同志日理万机,但在百忙之中,很快于7月20日为“课程教材研究所”题写了所名。这是他唯一一次为一个教育研究机构题名,再次体现出小平同志对教育科研和中小学教材建设事业的重视和厚爱,也表现了他对人教社把课程教材研究所办成全国中小学教材研究中心、为基础教育课程教材改革和发展做出更大贡献的殷切期望人民教育出版社、课程教材研究所:《深切缅怀邓小平同志对中小学教材改革的功绩》,《课程·教材·教法》1997年第3期。。

自1955年6月搬迁以来,人教社在沙滩后街55号院内的办公地址度过了五十载春秋,先后编写出版了8套全国通用教材,为我国基础教育教材建设事业做出了不可磨灭的卓越功勋。

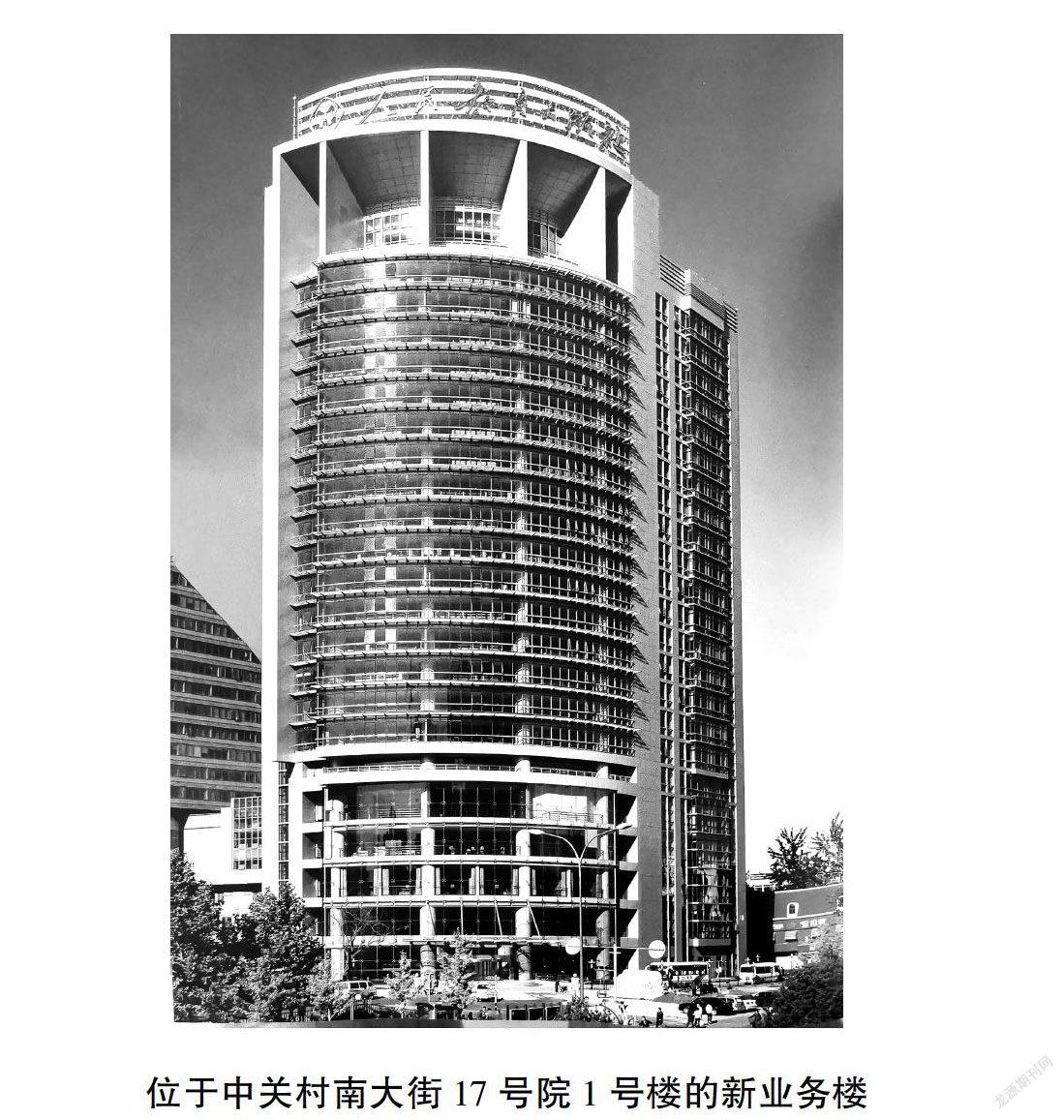

四、中关村南大街17号院1号楼:2005年9月至今

位于中关村南大街17号院1号楼的新业务楼

进入21世纪,为实现跨越式发展,进一步改善办公条件,人教社由沙滩后街55号搬迁至中关村南大街17号院1号楼。据笔者所查,2003年1月6日,时任教育部领导批准人教社购买业务楼的方案。同年3月25日,人教社与北京国华时代房地产开发有限公司正式签订合同,购买该公司所建位于中关村南大街17号的韦伯时代中心A座作为新业务楼。2005年9月15日,新业务楼正式启用,社本部及社属企业教材中心、电音社陆续搬入。10月8日,搬迁工作基本结束《甲子纪盛——人民教育出版社建社六十周年大事记(1950—2010)》,人民教育出版社2010年版,第195—227页。。

24层的人教社办公大楼向北有北京理工大学、中国人民大学、北京大学和清华大学,向南走可到中央民族大学、北京舞蹈学院和国家图书馆,东面是国防大学军事文化学院,西临北京外国语大学。众多文化和教育机构云集于此,学术氛围甚浓。若是遇上阳光普照、晴空万里的日子,站在大楼高层向西望去,绵延起伏的西山山脉清晰可见,颇有唐代文学家柳宗元在《始得西山宴游记》中所言的“尺寸千里”之感。

如今,人教社大楼矗立在中关村南大街西侧。寒来暑往,辛勤的人教人正坚守在自己的工作岗位,为我国教材建设事业默默耕耘。他们致力于基础教育教材以及其他各级各类教材和教育图书的研究、编写、出版、发行工作,是名副其实的基础教育教材编写出版的国家队和主力军,为基础教育事业做出了重要贡献。人们不论是从魏公村地铁站出口向南,还是从国家图书馆地铁站出口向北,远远地就能看见这幢醒目的大楼。便捷的交通与当年叶老在日记中所写的“东西奔跑”“实感惫累”“感情上殊不愉适”之云云不可同日而语。《汉书·货殖列传》有言曰“各安其居而乐其业”,唯有“安居”,才能“乐业”。衷心祝愿人教社在这幢安静、舒适的新大楼里继承人教人的优良传统,再创佳绩,再续辉煌,谱写我国教材事业的新篇章!

〔作者曹周天,人民教育出版社博士后〕

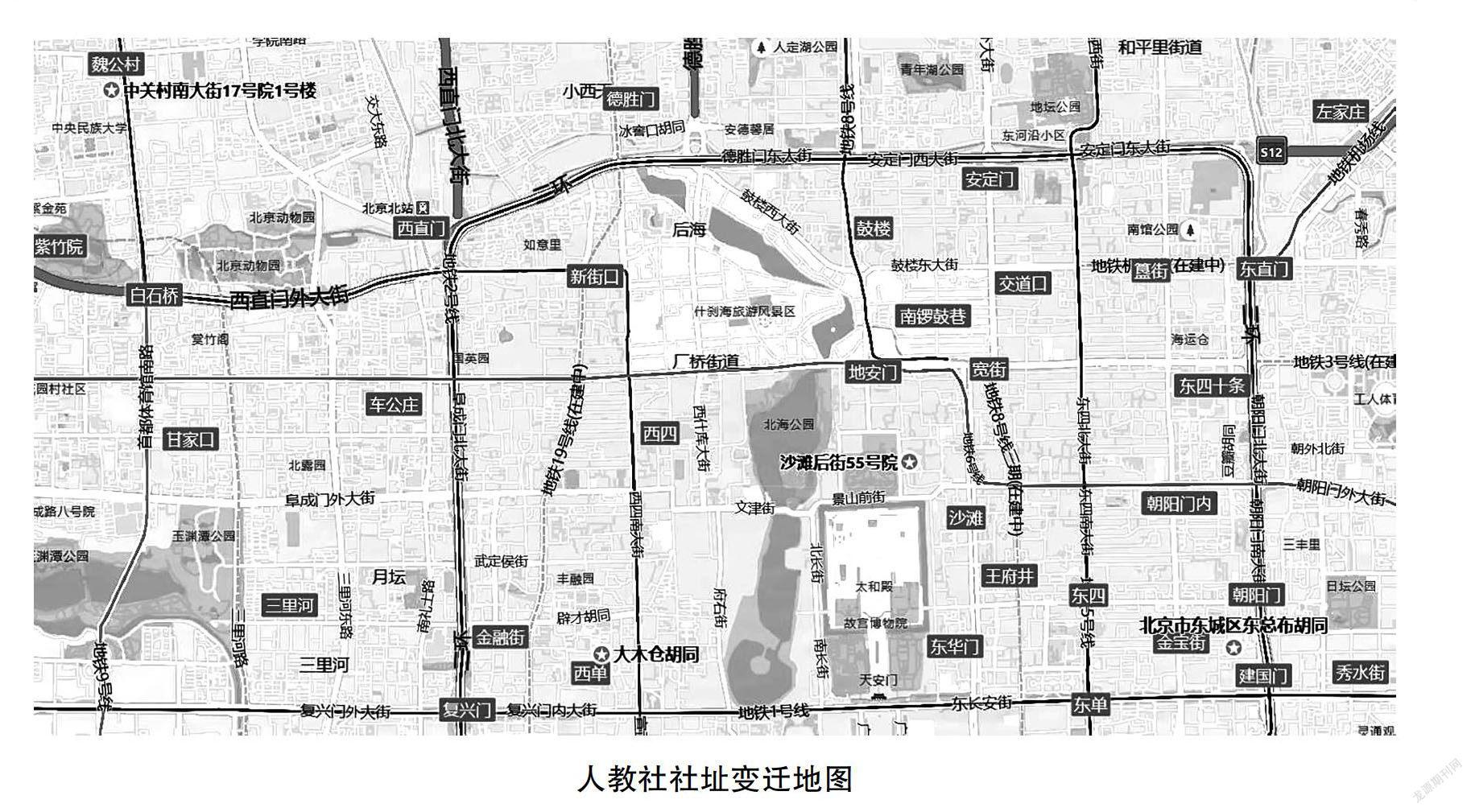

人教社社址變迁地图

1.东总布胡同10号:1950年12月至1952年6月

2.西单大木仓胡同37号:1952年6月至1955年6月

3.景山东街45号(今沙滩后街55号):1955年6月至2005年9月

4.中关村南大街17号院1号楼:2005年9月至今

1950年12月毛泽东主席为人民教育出版社题写社名1983年7月邓小平同志为课程教材研究所题写所名

Relocations of the People’s Education Press since Its Founding

Cao Zhoutian

Abstract:Since its founding on 1 December 1950, the People’s Education Press (PEP) has changed its address from the site of the General Administration of Publishing of the Central People’s Government (10 East Zongbu Hutong) to the site of the Ministry of Education (37 Damucang Hutong, Xidan), 45 East Jingshan Street (currently 55 Shatan Backstreet) and No. 1 Building, 17 Zhongguancun South Avenue. A review of the relocations of PEP is a basic work in the study of the publishing house’s history and can also provide an important reference for the study of China’s textbook publishing history.

Keywords:The People’s Education Press (PEP), address of PEP, history of PEP, textbooks