张益昇 用水墨画出无数异乡人的心声

2021-12-28Ameta

Ameta

在大城市漂泊的你,一定有感到孤苦无依的时候,有人在深夜暗自惆怅,有人想过逃离,也有人选择乐观面对……这些对张益昇来说,都曾一一经历过。

来自台湾地区的他,是为数不多在大陆发展的艺术家,他多年来一直用水墨不断地描绘城市,在画里寄托自己漂泊生活的喜怒哀乐。

14年前就开始“陆漂”生涯

张益昇常感叹自己生来就是漂泊的命,在他的成长经历里,大部分时候是一名城市的漂泊者。小时候,为了谋得更好的生活,父母便带着他从台湾农村老家搬到了大城市生活。作为外来者,他们只能住在城市边缘地带,但城市不断上涨的房价迫使一家人反复搬家,漂泊的无奈与艰辛,从小便植根于他的记忆中。

长大后,在台湾艺术大学念书时,热爱绘画的张益昇得到了公费到四川美院当交换生的机会。那次重庆之行,让张益昇开始萌生了留下的想法,他不想毕业就留在台湾,找一份安稳的美术工作过活,他想趁年轻到外面闖一闯。

在2009年时,张益昇在重庆租下了一间工作室,那时候的他,只想纯粹地画画。只是,重庆不断飞涨的房租让张益昇不堪重负,他只好四处寻找更便宜的房子,一年搬两三次家是常有的。漂泊在外的生活并不容易,那种感觉跟小时候的经历是何其相似。

城市之间的不断转换给他带来了疲惫与苦闷,有一段时间,张益昇度过一个个不眠之夜,他只好选择画画来诉说自己对母城的依恋。他曾这样写道:“我想,我应该是注定走到哪活到哪的漂泊人生,如今是在遥远的彼岸遥想我的母城。我的城市,我心心念念的母城,记忆着我的喜怒哀乐与悲欢离合,心里孤寂的状态使我时不时地眺望远方。此刻游子在他乡,使用记忆的状态,怀念的笔触,去描绘远方的城市。”

回想起来,那段时间虽然日子过得苦,但确实是张益昇一段快乐的时光,他坚持着自己的理想。渐渐地,张益昇适应了重庆的生活,也结交了不少当地的朋友。后来,张益昇辗转到了成都,成为一名大学老师,漂泊的生活总算安定了下来。

一直画城市,异乡人最有共鸣

多年的漂泊,让张益昇对城市持有一种难以言说的情感。从很早的时候起,他就喜欢画建筑物,这也是他一直延续至今的创作对象。

以水墨画城市,张益昇并非头一个,只是他笔下的城市,没有车水马龙的街道,也没有高耸入云的天际线,常选建筑物的一角或单座建筑入画,配合水墨的渲染,营造出一座座似是而非的城市,不同的人观看会有不一样的代入感。

早期他的《城市光影》系列还带着具象风格,画中建筑多是城市破旧、拥挤的住宅楼,斜入的阳光似乎带来了希望,这是他逐梦开始的地方。“它就是我心里的记录。10多年来我一直在画这个系列,这是一本最长久的、掺杂了最多情感和投射的日记。”

张益昇曾举行过一次“城市· 光影”的作品展,作品多以重庆这座城市为灵感创作的,很多观众纷纷在留言簿表示:“仿佛看见了10多年前的老重庆,不禁想念起自己的家乡”,而张益昇却表示,那只是他描绘的心中之城,不属于任何地方,而是自己心中的乌托邦。

很多人疑惑,张益昇为何一直不厌其烦地画城市。他表示,自己的创作总在循序渐进,每一系列都是延续上一系列而来,并非截然割裂的。创作对象看似“万年不变”,实际上变的是他在不同阶段的感受与情感。

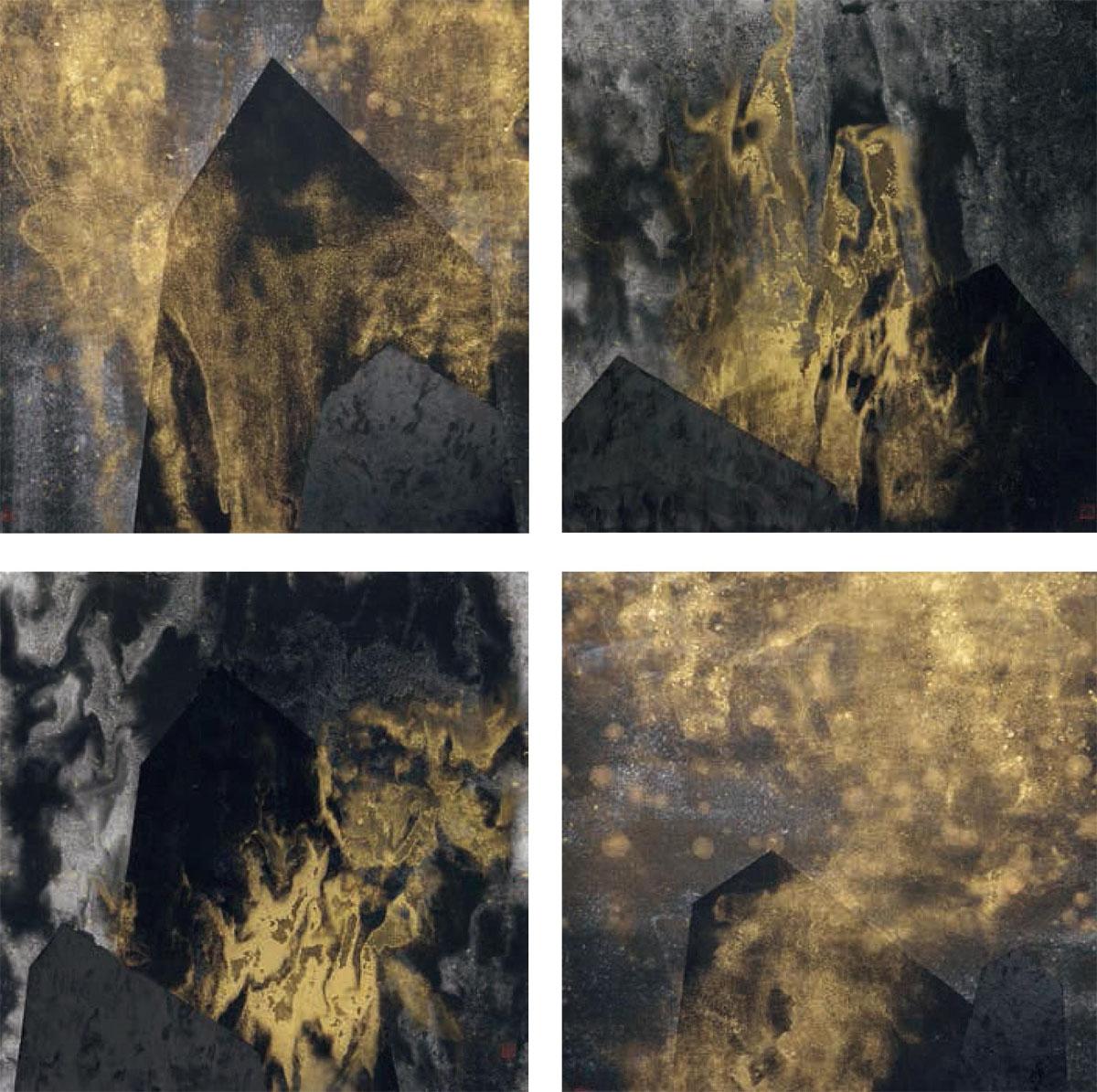

比如,有一段时间,忙碌的工作让他在各城市间奔波,有时候一觉醒来,不知自己身处何方,那种恍惚、迷离的错觉激发他创作了《漂流城市》系列,那种漂泊不定的焦虑感能激发起许多城市漂泊者的共鸣。也许,异乡人更能读懂异乡人。

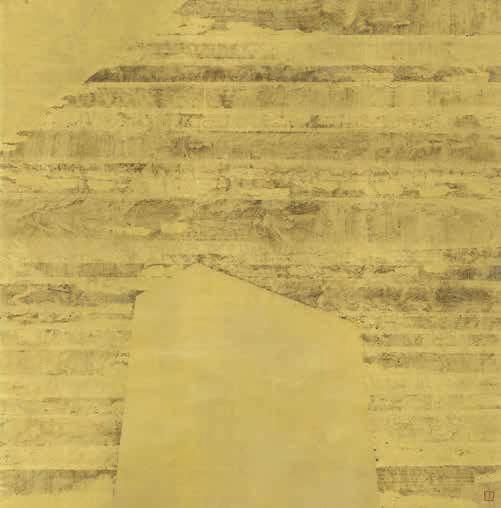

到了《波光》系列,张益昇使用宿墨来作为画面基调的铺陈,将宣纸经过几次折叠后,利用纸张的渗透性效果,使宿墨透过大量的水分变成纸和纸之间的晕染,变化成类似海边日出或者夕阳时分;或变化成光影在水面上波光粼粼的感觉,再画上如孤岛般的小房子,表现面对世界的孤寂之感。

张益昇说,自己画城市,更多是宣泄自己的内心情绪与情感,不管自己开心不开心都会画画,也希望自己能一直坚持画下去。

喜欢在城市体会史诗般的精彩

与很多艺术家向往清静的生活环境不同,张益昇说自己喜欢生活在城市。因为城市对他来说,可以为创作源源不断地提供养分。他每到一座城市,都喜欢四处走访,尤其是充满烟火气的市井小巷、街区,都让他着迷。他也乐于在生活中感受城市的发展与变迁,把自己体会表达出来。

尤其是过去10年,大陆城市的变化可谓日新月异,城市空间在快速更新,一座座新城拔地而起……这些对在两岸都有生活经历的张益昇来说,感受更为强烈,他觉得这种迅猛的变迁就如同自己小时候所经历的那样,这些变化对他触动很大。

“台湾社会在经历快速发展阶段后,如今人们反而沉浸在‘小确幸中,艺术家也大多关注自己身边的小情小调,追求‘治愈系。而如今大陆正处于阔步向前、蓬勃发展的阶段,这种变迁是非常精彩的,庆幸自己能目睹、经历这样的精彩。”张益昇这样说。

在张益昇的作品中,也的确能感受到他的重心并没有放在“小确幸”的描绘上,而是更宏大的视野与格局,用自己的切身体会感受城市发展的脉搏,同时融入自己的思考。

张益昇坦言,有时候自己内心也会感到一丝忧虑与不安,从四处漂泊到如今在大城市立足,张益昇有时感叹这一切变化得太快,就如同画面中的金色,浮华而虚幻,当一切落尽,终将是一场金色的梦。他在《尽情嬉戏》中用黑色建筑物挡在一片绚烂的金色前,利用黑色与金色的对比效果,做出视觉的反差感,这是他对当下理性的反思。黑色与金色这两种颜色各代表了张益昇对世界的感受,黑色的沉稳与金色的浮华,既互补也缺一不可。

这也是张益昇的生活态度。“一味追求稳定,就像是烹饪中不放调味品,生活中就变得没有滋味;而过度追求浮华,有点像是聚餐让你吃麻辣火锅,追求快感的同时也会让身体出问题。所以我想表现的‘画面感受指的是收放自如的感受,有克制、有放纵,该严肃时认真面对、该玩乐时‘尽情嬉戏,这样才会有完美的人生。”

如今,张益昇在成都教学已有七八年时间,“这几年我在学校算是生活得不错,也在这边成家,这是我人生蛮快乐的时光。也希望这种时光可以继续延续下去。”

谈及未来,张益昇倒是带着几分释然,他低调地把自己定义成一名艺术工作者,说当一个艺术家太沉重。对他来说,努力画画,沿着自己设定的方向走下去,才是最重要的。

(编辑/ 余彩霞)

张益昇

1981年出生于台湾彰化,现任教于四川农业大学风景园林学院环境设计系。承办跨两岸展览项目6项,在《艺术欣赏》《书画艺术学刊》《造型艺术学刊》《美术天地》等刊目发表过多篇文章,作品多次入选省级与国家级展览。