基于 BIM-5D 的大型公共建筑工程中的应用研究

2021-12-28袁利军齐从月王火华周红卫龚文韬

袁利军,齐从月,王火华,周红卫,龚文韬,谢 辉

(中建三局第三建设工程有限责任公司,湖北 武汉 430074)

0 引言

建筑信息模型(Building Information Modeling,BIM)始于美国 19 世纪 80 年代,乔治亚理工学院Charles Eastman 教授在其著作《Building Product Models》中首次提出,而后逐步演变为建筑项目信息管理平台系统,在项目开发、建设和运维的全过程阶段都能发挥重要作用,经过如今的发展,特别是在建设项目施工模拟、项目施工运维管控等领域得到了广泛且成熟的研究应用[1]。相对国际发展情况,BIM 技术在我国发展仍然较为迟缓,到目前为止,大部分建设项目仅仅局限于 3D 建模、模型漫游展示等初级信息化应用阶段[2-3]。关于BIM-5D 探索,仍然处在初级推广阶段,缺乏实践管理经验,因此,针对大型公共工程建设,提出一套切实可行的 BIM-5D 应用经验十分必要。

1 概述

BIM-3D 模型其本身具有可视化、属性化、多元化的性质。在此基础上添加时间维度对项目进行施工模拟管理则发展为 4D 技术;随后将商务、劳务、材料、设备等成本要素加入该模型中,对项目实施全过程进行精细化管控就实现了 BIM-5D[4]。在集成模型中,项目管理人员可以更加直观地获取项目的进度、资金消耗等变化情况,安排合理的资源配置及协调相应资金资源,实现项目精益管理。

大型公共建筑工程往往涉及专业多,包括土建、机电安装、智能化、通信、暖通、空调等系统的集采、施工、试运行工作,往往涉及体量大、专业交叉繁琐、排布集中,同时对工序协调穿插要求极高,极易导致后期返工的问题。而 BIM-5D 技术不仅可以模拟现场施工动态,更可以实现快速核算工程量清单等工作,打破了项目施工管理过程中各种类型信息之间的数据孤岛效应。

当前阶段,全生命周期的 BIM-5D 应用,仍然不能以某一个特定软件实现,通常是以将各个软件的信息模型导入某一数据集成平台的方式实现,然而不同的软件往往具有不同的建模标准,导致这种不同软件的之间信息数据不能实现完整交互。本文根据应用现状,对集成信息平台的数据交互原理及问题,和平台搭建完成后的 5D 应用情况进行总结,对施工各专业信息构件进行相对标准化的归置提出改进意见,并归纳出 BIM-5D 技术在大型公建施工工程中的应用点。

2 BIM-5D 数据交互模式

2.1 数据来源

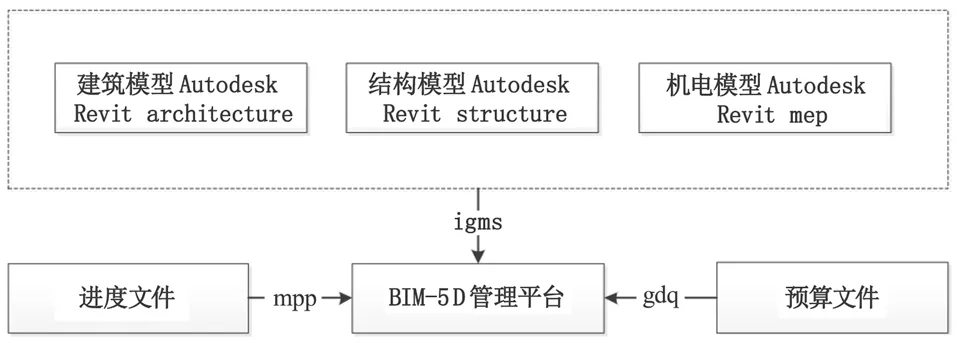

BIM-5D 信息模型集成了项目施工所涉及的各个专业信息,包含结构、建筑、机电、幕墙、建筑智能化等专业系统模型,附加上进度计划及预算成本信息,并使之匹配项目施工现场实际工况,如图 1 所示。这种匹配模式是通过多种不同文件格式之间的数据传递交互来实现。

图1 BIM-5D 数据集成过程

2.2 数据传递

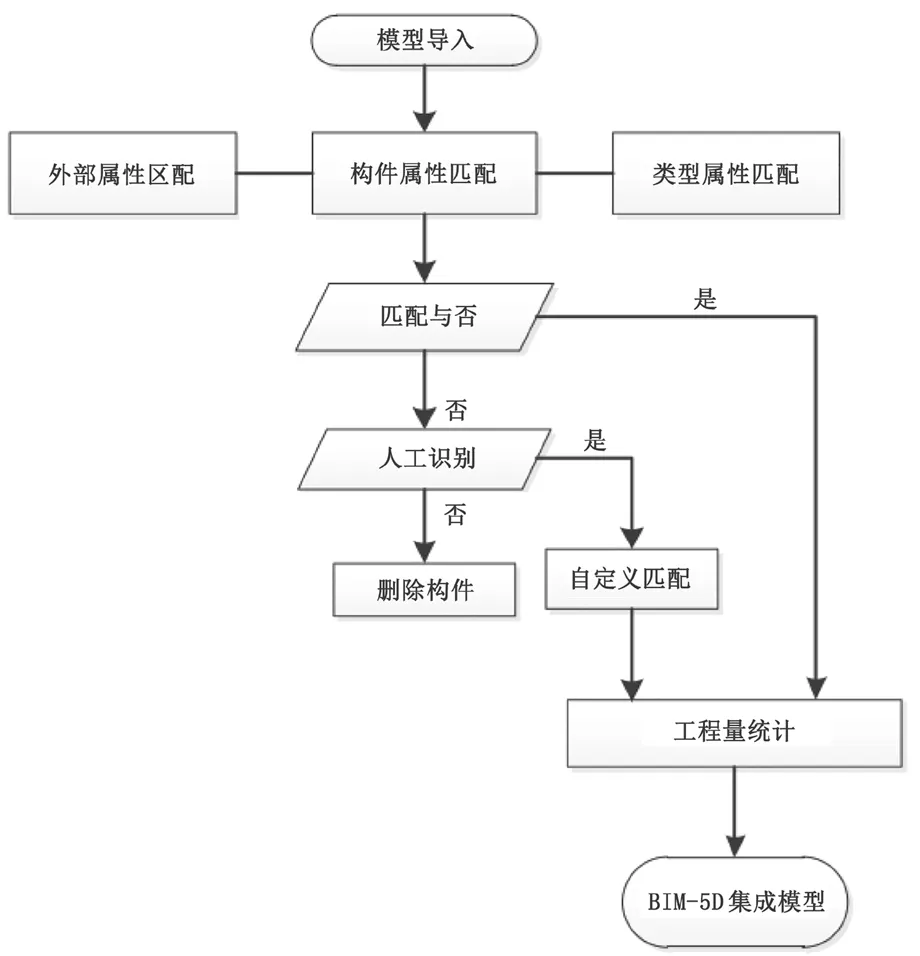

建筑信息模型中最小可更换的实体图元称为“构件”。将 3D 模型导入集成信息平台,除了需要保持各个构件之间拓扑几何学关系外,更重要的是精确传递构件参数及工程量的过程,图 2 为模型信息传递交互流程图。

图2 构件信息传递交互流程图

模型中构件的属性可分为几何属性和实体属性。前者是在建模过程中,由建模软件的标准化分类体系框架下产生的规定属性,用以区分和表达构件之间的拓扑几何学相互关系,而后者则是构件与现实对应的实体构件本身所具有的属性特征,通过将其数据化来实现。只有几何属性和实体属性的关键参数均能够顺利交互传递,才能保证 BIM-5D 集成平台中模型信息的准确性和可用性[5]。

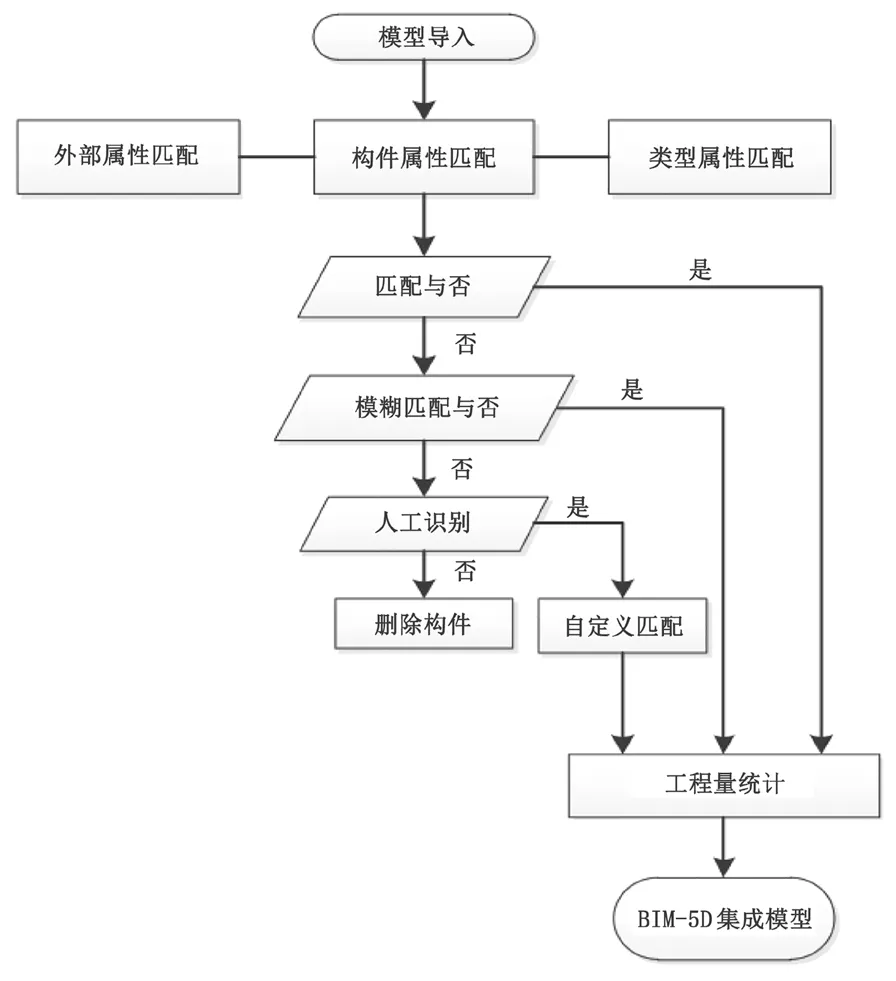

本次应用项目对 Revit 模型中 36 842 个图元进行导入,平台识别后,有 27 128 个元件符合严格匹配机制,识别率为 73.63 %。人工识别工程量达 9 713 个,极大降低了模型交互应用效率及人员积极性。若能在模型信息交互传递过程使用模糊匹配形式,以减少集成平台未识别构件数量,提升数据传递效率,则具有更普遍的推广意义。对于构件信息中不能严格满足信息交互的进行传递匹配规则的构件,按照平台中预设的构件类型粗略归类后进行匹配过程称为模糊匹配。模糊匹配通过识别构件名称、备注等方式筛选出名称相似、属性参数值接近的构件,然后通过人工智能批量将此类构件属性参数与实际工程量清单中的参数进行交互匹配,最后重新导入。图 3 为增加模糊匹配的构件属性信息交互匹配流程图。

图3 增加模糊匹配的构件属性信息交互匹配流程图

对于模糊匹配后,仍未识别的图元,再需通过人工识别判断,对项目管理无价值的构件进行删除;对失误等原因造成无法匹配的构件,进行手动修改后导入。

3 BIM-5D 在某大型公建工程中的应用

3.1 项目概况

南沙建滔广场项目位于广州市南沙自贸区蕉门河中心区供电局西侧,毗邻地铁 4 号线,由广州展灜置业有限公司投资兴建。总用地面积约 1.26 万 m2,总建筑面积 11 万 m2。该工程为双塔楼连体结构,地下 3 层,北塔地上 34 层,地面以上高度为 149.5 m;南塔地上 25 层,地面以上高度为 104.5 m。

3.2 实施 BIM-5D 的必要性

1)项目施工地形条件复杂,场地狭小,且周边水域较多,现场对平面布置要求高。

2)由于项目防排烟和通风管密度高,业主对空间利用要求严格,导致空间狭窄,碰撞率高。

3)项目纯混凝土大跨度空中连廊呈“h”型结构,天面泳池、钢混屋面花架,高层悬挑结构,施工难度较大。

4)项目难点多,各专业施工流水难以确定,同时施工进度、成本、安全、质量、现场劳动、材料、机械布置均需要不同软件配合工作,无法真正满足施工过程中一些实时问题,无法实现精细化管理。

3.3 相关软件、插件的选用及应用

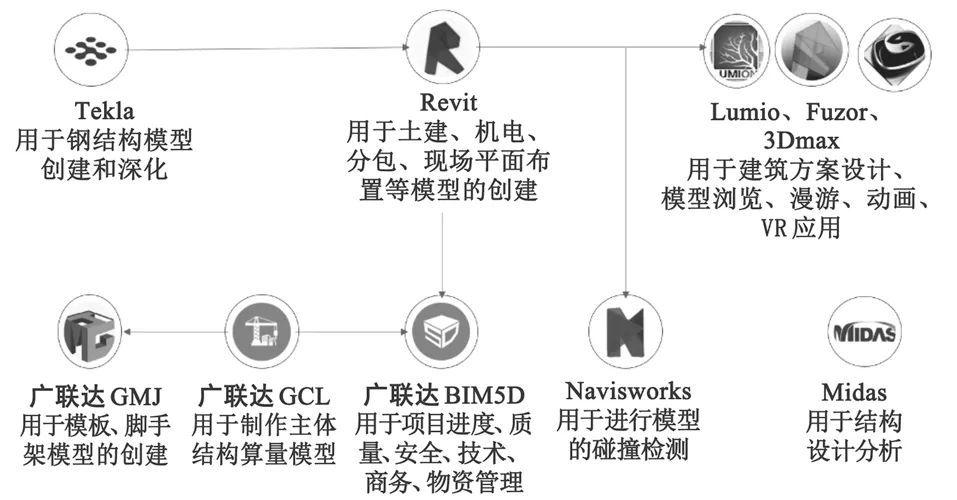

本项目建模软件选用 Revit2016,钢结构模型选用Tekla,计价软件选用广联达 GCL,模型碰撞检测选用 Navisworks,模型漫游、浏览、VR 应用选用Lumion、Fuzor 和 3Dmax、结构设计分析选用 Midas 软件,具体流程图如图 4 所示。

图4 应用流程图

3.4 基于 BIM-5 D 技术的精细化基坑开挖模拟

针对本工程毗邻广州轨交 4 号线的难点,采用平台模拟技术,辅助基坑施工在准备阶段土方开挖方案的制定和优化,合理安排施工工序。借助模拟动画,与市政、地铁管理方开展三维可视化沟通交流,极大提升了决策效率和管理效率(见图 5)。

图5 土方开挖模拟施工

3.5 基于 BIM-5D 技术的多专业深化设计

针对本项目,通过对机电、钢结构等专业全部采用 BIM-5D 平台三维模型来进行深化设计。在各专业深化设计完成后通过 Navisworks 软件进行多专业整合碰撞,提前发现潜在问题。此阶段设计问题可通过业主方牵头协调优化原设计方案。在模型修改完善后通过三维模型导出施工图指导现场施工生产。

其中,南塔楼通过建模+管线综合多套方案优化,提高空间高度 200 mm,提升了净空舒适度(见图 6、图 7)。在解决此问题同时,与结构单位协调配合,特殊部位提前处理,优化管道预留和布置,节省二次加工时间,节约了大量成本。

图6 管线碰撞检测

图7 净高优化(单位:mm)

3.6 基于 BIM-5D 技术的动态管理

通过 BIM-5D 平台进行模型整合(见图 8),并将施工进度计划编制安排和资源配置计划导入集成平台进行施工模拟,验证进度计划合理性即流水段衔接合理性分析及工序穿插合理性分析,从而提前优化施工进度,合理调度资源。

图8 BIM-5D 平台任务状态示意图

借助手持式移动设备,如手机、ipad,现场管理人员可以实时将现场实际进度反馈到 BIM-5D 管理平台中,形成数字孪生映射,使平台可以动态模拟现场实际情况,通过与标准进度计划模型进行对比分析,得出施工进度滞后或超前,从而实现对现场施工的动态管理。

3.7 基于 BIM-5D 技术的成本管控

利用 BIM-5D 应用平台,根据施工模拟完成的计划进度内资源、材料、设备、资金的消耗计划,依据不同流水区段进行提取数据信息,汇总每一区段内清单工程量,同时与不断记录的现场实际资金消耗情况匹配,预测施工过程中不同时间段资金资源等消耗情况,分析波峰及波谷出现的位置,提前安排资金,并且在施工过程中通过不断对比分析资金模型,总结成本投入,以数据作为支撑位协助项目管理人员决策,优化资源配置,逐步迈向精细化管理道路,如图 9 所示。

图9 计划资金与实际成本曲线图

3.8 BIM-5D 效用总结

3.8.1 效益

1)管理前置化。施工过程存在极大不确定性,而BIM-5D 技术可实现虚拟建造,方便管理人员对复杂工序的理解以及流水搭接正确性的检验,解决了施工顺序安排工作复杂的问题,有助于管理人员及时发现和安排不合理施工问题,降低沟通成本,减少返工。

2)管理协同化。BIM-5D 平台,可以将三维可视模型与实际施工进度协调关联,并可集成场地布置信息,结合移动端实施动态管理,提升了项目整体管理工作的协调性,便于项目及时发现问题、解决问题、关闭问题,极大提升了管理效率。

3)成本可视化。通过实时发生的资源曲线、资金曲线以及物资查询功能,可对现场的劳动力、材料、机械数量进行读取,再依次指定物资及资源储备计划、机械进场计划等,避免了由于图纸等出现问题导致返工而产生亏损的可能,可以实现限额领料,解决资源短缺及浪费等问题,为成本的精细化管控提供了理论和操作支撑。

3.8.2 难点与不足

1)目前各软件之间交互设计机制不成熟,平台识别率低。可在模型导入过程采用模糊匹配机制,减少人工识别工作。

2)智能二维码技术、区块链技术未能使用。

2)移动端数据传递过程效率低,未达到预期效果。

3)未能深入 BIM 应用全生命周期领域,本工程的应用主要围绕是施工阶段展开,如何统一设计、施工、运维三方标准化,是推进 BIM-5D 技术的方向。

4 结语

本文侧重分析了施工过程中 BIM-5D 平台的数据组成及应用成功案例,为将来在大型公建施工中实现BIM-5D 管理的企业提供了设计和应用的方向。

基于我国目前仍长期处于发展中国家的现状,其大型公建类项目仍然保持逐年递增的现状,而整体管理效率低下、能耗高、信息化率却仍然处于较低的现状,随着 BIM 技术的不断发展,BIM-5D 软件不断完善,其在建筑行业的应用也会日趋成熟,未来的 BIM 技术也必将朝着nD的维度拓展,以满足建筑行业全生命周期协同化、参数化、信息化、集成化的更高要求。Q