革故鼎新和平门

2021-12-24王建伟

北京自元代成为大一统王朝的政治中心以来,逐渐脱离了自然状态,开始严格遵循人为的规划与设计,至明清时期,已经发展成为一座由层层城墙严密包裹合围的城市。城门与城墙构成了一个完整的体系,确立了北京的城市边界。这种边界既是地理意义上的空间划分,也是社会意义上的等级划分。

清朝覆亡,民国肇建,北京作为现代城市的功能增加了许多。人口激增,内城与外城的流动性增强,彼此之间的空间联系日益紧密,但闭合的城墙与狭窄的城门却限制了人员往来的需求。1914年京都市政公所建立之初就谋划解决这一问题,直至1927年初,在正阳门与宣武门之间终于建成了和平门。它与后来新建的建国门、复兴门对近代北京的城市空间架构产生了比较深远的影响。

新华街的贯通与和平门的由来

谈及和平门的开辟必然涉及新华街,前者是后者的一个重要组成部分。

明清时期北京的城市空间被几重城墙分割,这符合作为“天子之都”的政治身份与职能。不过,这种设计在确保北京城一直保持着严整布局与适度规模的同时,也造成了空间的僵化。清朝建都北京后,皇帝进驻紫禁城,内城成为贵族、官员以及满蒙汉三军八旗的专属居留地,原有的汉族及其他民族被强迫迁往外城或其他地方,实行“旗、民分治”,界限分明。同时,为了永葆旗人斗志,内城取缔商业街区,禁开娱乐场所。通过这种方式,内城逐渐形成以紫禁城为中心,中央衙署为前导、八旗劲旅环卫皇城的封闭的政治、军事结合体,无异于一座戒备森严的军事大本营。北京城的不同区域被割裂开来,各自承担不同的功能,形成了僵硬、固化的空间格局。

民国建立之后,普通民众日常生活的便利成为城市管理者需要解决的重要问题,由层层城墙包裹起来造成的空间区隔越来越不利于人员往来与物资流通。

以前三门(正阳门、崇文门、宣武门)一带为例,地处内外城的衔接地带,居民稠密,店铺集中,人员、车辆往来十分密集,虽然也面临着西单以及东单等新兴商业区域崛起的竞争,但仍是北京乃至整个华北地区的商业中心。位于宣武门外的琉璃厂厂甸是重要的书籍、古玩、纸张交易场所。每年春节,厂甸庙会吸引大量北京市民。对于在内城生活的人们而言,必须穿越正阳门或绕道宣武门才能到达,因门洞狭窄,常常拥堵不堪。

1914年京都市政公所建立之后,开始实施一系列市政工程,缓解交通难题。除改造正阳门之外,新华街的开辟也是其中的一个重要措施。在最初的规划中,新华街北部以北洋政府总统府新华门为起点,在西城墙根化石桥附近开辟一城门洞,建造一个铁桥,跨过护城河,向南直达骡马市大街之虎坊桥。这条干道几乎与传统中轴线平行,可以在很大程度上改善北京城市西部的南北交通拥堵情况。

开辟新华街的关键是要在化石桥处开辟门洞,内务部最初将这项工程承包给一家德国公司,但在施工阶段,却遭遇到正阳门一带商家的反对。他们担心新华街开通之后,居住在原内城的大部分居民将可以直达南城,正阳门一带的客流必将受到影响,于是以风水之说,向大总统袁世凯进言,陈述如果在城墙上开辟门洞,将不利于国家,更不利于袁世凯本人。这一理由可以说是抓住了袁世凯的心理要害。最终的结果就是,新华街的道路工程继续,但开辟新门洞的计划被暂时搁置。

1918年,化石桥南北的两处街道基本竣工,但由于城墙门洞未能打通,两条街道未能实现连接,形成“断头路”,由此也引发了很多议论。陈独秀就曾在《北京十大特色》中批评说:“一条很好的新华街的马路,修到城根便止住了。”不过,南、北新华街的名称已为北京市民所知。此时,两条街道差异较大,城墙外南新华街一带,基本按照规划建成;城墙内的北新华街,基本依照原街巷格局,改动不大,大体形成曲线。

政坛风云与和平门的修建

穿越化石桥处的城墙门洞不能打通,还有一个重要原因是需要与前清王朝步军统领衙门协商。一方面,清朝虽然已经覆亡,但步军统领衙门仍对京师负有管理之责。作为一个地方机构,京都市政公所始终无法得到步军统领衙门的支持。外加接任袁世凯担任总统的徐世昌等人,与清室渊源颇深,对于在城墙开凿门洞之事,态度谨慎。另一方面,当时普遍的文化观念认为,在城墙上另开新门,是对原有城市布局的大调整,至少破坏了“九门”体系的对称性与平衡性,有人因此从阴阳五行以及风水观念论证新开城门的弊端。为了消除这些障碍,1916年12月1日《顺天时报》报道,市政公所曾计划在化石桥处兴建一座可以飞越城墙的“极大铁桥”,以到达河沿南岸,不过,这一设想最终因经费不足等原因未能实现。

进入20世纪20年代之后,北京政局持续动荡,各派军阀混战不断,对北京城市建设多有波及。加之经费问题,官方对开辟新城门无暇顾及。但是,城墙与交通出行的矛盾越来越尖锐,来自市民方面的呼声不曾间断,经常有团体提出在南北新华街所隔城墙处开辟城门的呈请。同时,北京城墙蘊藏的经济价值逐渐被发现,拆除之后的墙砖通过转卖可以获利。受此因素驱使,在20年代上半期,北京皇城东、西、北三面的城墙出现了不少豁口,一段一段城墙被拆毁,这一现象为新城门的打通提供了前提条件。不过,真正促使城门工程启动的事件是“北京政变”。

1924年10月23日,冯玉祥利用直系军阀吴佩孚与奉系军阀张作霖在山海关鏖战之机,遣派部将鹿钟麟率军秘密返回直系势力控制的北京,囚禁直系首领、总统曹锟于中南海延庆楼,并接手北京治安,史称“北京政变”。冯玉祥及其国民军进驻北京之后不久,便在内务部和京都市政公所主持下,由国民军部队直接参与,开始大规模拆除皇城城墙。当时有商会代表呼吁建设“和平门”,冯玉祥责令鹿钟麟办理此事。由于有军事力量强力介入,工程取得突破,仅在几天之内就在化石桥城墙处开辟了一个豁口。豁口虽已打开,但如果建设城门,需要进行设计以及配套工程,比如,邻近护城河需架设桥梁,周边的少量民房也需要重新安置,这些任务超越了军队的能力范围。因此,工程再次停滞。不过,此时“和平门”的名字已经出现。

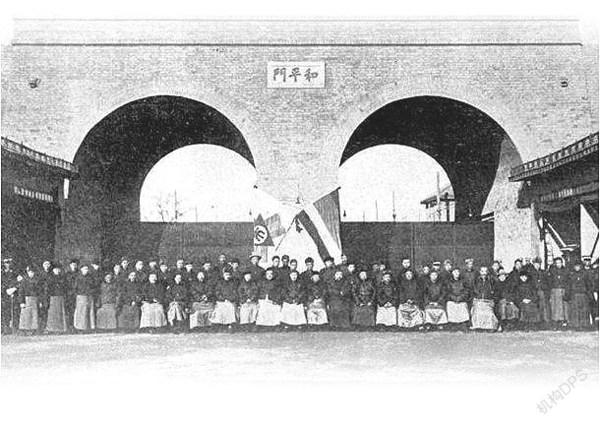

冯玉祥来也匆匆,去也匆匆,1925年底率国民军撤离北京,前后驻扎时间仅一年左右。1926年1月,京都市政公所重新启动和平门工程,并对新开城门作了详细的筹划,关键的经费问题由京汉铁路局负责。工程启动之后,断断续续进行了约一年,年底基本完工。新建成的和平门只是在原城墙处开辟了两个拱形券门洞,既无城台、城楼,也无瓮城和箭楼。1927 年1月24日,和平门落成典礼举行,至此,南、北新华街连为一体。此时距离京都市政公所最初提出这项计划,已经过去了十几年的时间。

社会变革与和平门的现代价值

北京的城墙与城门在明代就已经基本定型,雖然在清代也有部分被改建、更名,但城门本身建筑变动不大,增设城门的情况几乎没有。和平门与新华街的建成是民国北京地方官员对于如何规划、改造城市的一个尝试,一种走向现代的主动追求,不仅是近代北京空间变革的产物,更是社会变革的产物,对于近代北京的城市发展与市民的日常生活产生了直接影响,具有重要的政治与文化意义。

京都市政公所建立之初,曾选定香厂地区建立一座可以“垂示模型”的城市示范新区,其范围南抵先农坛,北至虎坊桥大街,西达虎坊路,东近留学路,至1918年初步建成。香厂新市区的建设主要包括改建新式道路、疏浚沟渠、引进现代商户、增设新建筑(新世界商场、东方饭店等)、兴建新式住宅等。这是一项在东交民巷使馆区之外建立现代城区的尝试。

京都市政公所在规划香厂新市区的同时,就已经考虑到交通问题,因此提出配套建设新华街的计划。二者实际上是一套关联性很密切的系统工程,命运息息相关。不过,因和平门迟迟未能建成,新华街未能实现贯通,其使用价值大打折扣。香厂新市区初步建成之后,受困于多重因素的限制,发展速度始终未能达到最初的预期。和平门建成之后,交通条件得到改善,但并不能够扭转香厂新市区发展程度不佳的现实。

雪上加霜的是,1928年国都南迁之后,不仅带走了一批政治资源,也抽离了部分香厂地区的消费群体。与此同时,经过清末民初将近20年的发展,北京的商业重心逐渐从南城向内城转移。以天桥地区为例,虽然仍吸引着大量的消费人群,但多以社会底层为主,这也契合北京当时贫民比重偏高的人口结构。香厂主要的商业业态与周边的主流人口并不吻合,既超出了底层民众的消费能力,又不能完全迎合上层群体的消费趣味。在空间距离上,虽有新华街的开辟,但对于绝大多数居住在内城的人群而言,香厂的位置在空间感知上仍然是边缘的。于是我们在很多知识群体的日常生活记录中就可以看到,他们常常光顾的仍然是西单、东单、王府井等这些商业中心,虽然也会来到城南,但多属偶然之举,并未形成日常习惯。香厂新市区既不能吸引真正的城市精英前往,又与周边的群体有些格格不入,衰落也属必然。

相对于香厂新市区,厂甸、琉璃厂受到和平门开通的影响更为直接。这片区域位于正阳门与宣武门之间外城地区,原本就是一个全国性的书籍流通枢纽,各地书商聚集,还有古玩、南纸等行业,居京文人和进京赶考的万千举子经常到此光顾。厂甸庙会是旧时北京春节期间规模最大的庙会,其主要特征就是与书市的结合,散发着浓浓的墨香。和平门建成之后,为厂甸带来了更多的客流,售卖书籍的摊贩可以一直延伸到南新华街两侧。像周作人这类经常去琉璃厂游逛的文化人就得到了很大便利,他在《语丝》上专门写了一篇《和平门》的文章感慨:“两三年来大家所等待的和平门终于完工了。我记不很清,大约是二月一日举行开通式的,到现在已经有四十天了,我却只走过两次,一次是进,一次是出。从厂甸往府右街,不须由宣武门去绕,的确是很便利了,这是一件快事。”

(作者简介:王建伟,北京市社会科学院历史研究所研究员)

责任编辑 / 金蕾蕾