《The habit of art》

——你所不知道的艺术的习惯

2021-12-24袁丹璐

文/袁丹璐

《The habit of art》(《艺术的习惯》)由英国剧作家Alan Bennett创作于2009年,英国国家剧院于同年首演。Alan Bennett是一名非常高产的英国剧作家,出生于英国利兹。他曾凭借《疯狂的乔治王》获奥斯卡最佳改编剧本提名,其他著名的作品包括《历史系男生》、《货车里的女人》等。

该剧依然延续了Alan Bennett一贯的风格,题材出人意料,语言风趣犀利,出场人物众多且各具特色。这部作品的发生地恰恰就在英国国家剧院的一号排练场中。观众置身于剧场中,看一场原汁原味的发生在排练场中的故事,不得不说对观众是一次别出心裁的观演体验。

该剧采用了戏中戏的结构,讲述了国家剧院正在创排一部叫《卡列班的胜利》的话剧。这个戏中戏讲述的是著名作曲家本杰明·布里顿因为要开始创作歌剧《威尼斯之死》而前来拜访当年的友人——著名诗人威斯坦·休·奥登。而此时的奥登与布里顿已经多年未见,两人性格和艺术观的差异在这次交谈中再度显现,于是在失望和痛彻心扉中,两人再次离别。

在戏中戏之外的空间里,新剧《卡列班的胜利》正在如火如荼地排练中。但因为导演临时不在,只能由舞台监督带着众主创进行排练。不光是演员,包括编剧和舞台监督在内的人频频对排练发表看法,排练不时被打断。而就在这个过程中,每个舞台门类的职能和他们代表的对待艺术的认知都逐步凸显,最终汇集成整部戏的题眼——艺术的习惯。在戏剧场效应的作用下,排练场的时空似乎和两个艺术家的时空交织在了一起,互相注解,相互阐释,最终勾勒出一个戏剧发展过程中一直暗流涌动的主题——纵使世界万般变化,艺术是不朽的。

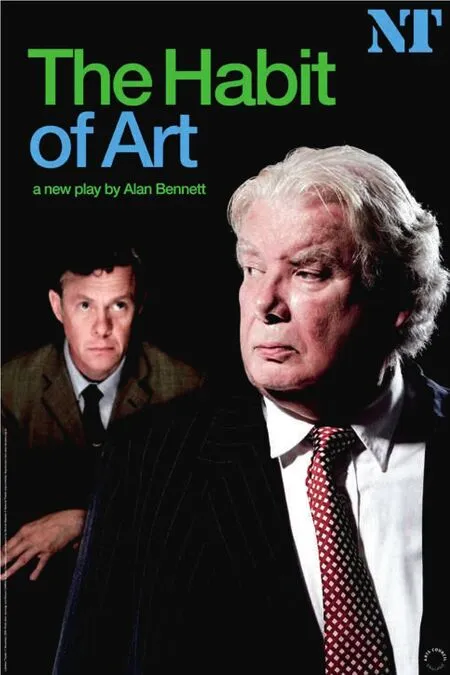

《The habit of art》海报

“作品说明一切”——包裹在结构外衣之下的朴素真理呼之欲出,恰恰与alan bennett希望能写一部激励艺术家的戏的创作初衷不谋而合。虽然剧场作为一个建筑物本身,它的形态可以发生千万种变化,但是剧场中的一次次经典的演出,一句句振聋发聩的台词则会被镌刻在观众的记忆深处。

一、双重时空的结构妙用

采用戏中戏的结构,成为这部戏出奇制胜的法宝。戏中戏的使用在英国的戏剧创作中古已有之。但如何用戏中戏的方式让这部戏在观赏性、可读性和深刻性上兼备,却是Alan bennett创作的独到之处。

抛开排练时空来看,戏中戏《卡列班的胜利》讲述的是一个完整的故事。奥登和布里顿在20世纪中叶是文艺界非常知名的人物,他们的自身经历、他们的作品和他们的关系一直都是文艺爱好者津津乐道的话题。这出以描述奥登和布里顿时隔多年后重逢的戏剧色彩明丽,有着强烈的文人剧风格。

Alan bennett的选材即注定了这出戏中戏将自带知名人物的关注度和话题性。但是作者并不希望只是按照线性的手法讲述这个故事,以期让观众对这两个文艺名人的关系产生共鸣。虽然戏内的故事遵循的是传统的三一律的结构,但通过演员们的插科打诨和不断地跳进跳出,再加上你一言我一语的评论,为这出戏带来多重的声部,也因此产生复调的效果。于是这出年代剧也因此具有了当代性,与此时此刻的排演时空交织在一起,给予观众更多样性的视角和丰富的阐释空间。

戏外的排练空间看似稀松平常,仿佛发生在一个极其随意的下午。殊不知排练场的部分在戏剧的整体结构层面才是最为关键的环节。排练的时空虽然并不怎么承担叙事的功能,却明显引入了当下的视角,带有强烈的评论色彩。因为谈论的是艺术的习惯,从戏剧艺术各个职能部门的当代性上有清晰的呈现。而这种呈现恰恰是古希腊悲剧希望用移情的效果来投射到观众身上的方式所不能达到的,是戏剧进入现代之后叙事者发生变化所引起的戏剧观的变革。

排练的时空看似和艺术的习惯这样较为抽象和宏大的命题毫无关系,但如果剥离掉现代人对艺术的看法,那么艺术的习惯便无从谈起。作者想要说明的是古往今来,任何一个时代,作品都是剧作家的立身之本,是凌驾于剧作家本身和艺术载体之外的存在。如果将排练的时空比作一个容器,那《卡列班的胜利》这出戏便是其中的填充物。纵使时间流逝,物换星移,在另外的时空中有其他的剧团以千奇百怪的形态排练这部戏。这部戏的意义和存在价值也不会发生丝毫的改变,因为作品就是一切,时光不会磨灭艺术的光辉。这种由内而外、由表及里的结构方式是这部作品非常显著的特征,也是作者构想出的承接主题的最佳表达方式。

二、奥登和布里顿的恩怨情仇

谈完了结构,我们转回到戏中戏的内容中来。抛开独特的剧本结构和舞台形式,《艺术的习惯》足以勾起观众十足兴趣的点还在于戏中戏《卡列班的胜利》。

前文中已经介绍过,这出戏涉及两个英国历史上的著名人物,作曲家布里顿以及诗人奥登。奥登和布里顿曾经是形影不离的好友,共同创作过载入史册的歌剧《保罗·班扬》。但好景不长,两人终因不同的创作追求而分道扬镳。而alan bennett的这部戏正是虚构了他们二十五年后的再次重逢。

要怎样为这样带有传奇色彩的相会带来合理的可能性是整部戏构思的最大难点。因创作而起,亦因创作而终,歌剧《魂断威尼斯》的创作连接了时空的记忆,连接了那个充满戏剧张力的时空隧道,自此引发作者无限思绪的关于两个历史名人的想象被彻底打开。

《卡列班的胜利》里设置了好几组人物,一个叙述者是前来采访奥登的传记作者,一个是奥登请来的应召男孩,还有负责给奥登的公寓打扫卫生的夫妇。在布里顿到场前,故事主要是围绕传记作者、应召男孩以及奥登展开。在这个有过渡嫌疑的场景中,最大程度地展现了现阶段奥登的生活境况以及性格特征。奥登已经从神坛上被拉下,变成了一个邋遢、自满、口无遮拦的老头儿。本应该有美化功能的传记写作也因为他的种种行迹,而让作者变得无可奈何。奥登的诗情画意,对事态的洞察和体悟,都隐藏在他恶劣的生活作风之中。于是本应让观众们万分期待的布里顿的来访却变得危机重重。

谨慎认真的布里顿带着对往日美好的无限憧憬来到了奥登的公寓。他开门见山地提出了此次前来拜访的理由,那就是希望奥登对他新近要创作的歌剧版《魂断威尼斯》提一些剧本上的意见。在这个过程中,奥登在诗歌上遣词造句的才能和灵感爆发的创作冲动被展现得淋漓尽致。于是,整部戏完成了欲扬先抑能达到的最佳效果,通过这种方式把奥登作为一个划时代的伟大诗人的杰出性展露无遗。两个昔日友人的关系一时间变得亲密无间,这一次合作也开始初见端倪。

但是,让观众们提心吊胆的时刻还是到来了。布里顿的认真严谨与奥登的信口开河再次引发了冲突,本来可以体面而端庄的会面被奥登的直言不讳彻底破坏了。本来心照不宣的创作这部歌剧的理由被奥登摆上了台面,成为布里顿几十年来严肃自律的工作态度的一种外化。布里顿的一言一行、一举一动都是完美英伦绅士的象征,而奥登绝世才情下的随性和尖锐将这一切的和谐化为乌有。

两个水火不容却同时才华兼备的人再次被时光的利刃扎得血浆迸裂。奥登的眼泪和祝福再次提醒了布里顿,一切终将过去,明明在心中已经确认过的几乎为零的可能性无数次得到了证实。艺术的习惯不尽相同,两个极端的人格并不能统一起来为一个杰出的作品服务,于是剩下的只是遗憾和叹息。

两个名人的恩怨情仇并不是这部戏中戏的题眼。奥登雇来的应召男孩觉得自己就是无数个小说《魂断威尼斯》里面给创作者提供灵感的男孩的一员。这些男孩曾经激发了创作者无穷的灵感,是提供美的缪斯,但他们并没有被历史记住,而是隐匿在了这些辉煌的艺术之中。于是,《卡列班的胜利》就是这些为艺术献身的男孩们的反抗。

在奥登和布里顿退场之后,本应该已经灰飞烟灭的现代卡列班——应召男孩隆重登场,讲述艺术的习惯之中本不应被忽视的一环,那就是提供灵感的人。既是《魂断威尼斯》之中有着绝世美貌的男孩,那个被艺术家毕生追求着甚至献出了生命的美的象征;也是布里顿面试的一个个唱诗班里有着动听歌喉的男孩;甚至是奥登晚年生命中让他有过肉体享乐的应召男孩们。他们偶然路过了艺术家的生命,却随着艺术作品的诞生而化为灰尘,最终凝结成美的意象,这个真相在告诉世人的瞬间便成为一种胜利,一种宣誓,将两个艺术家的恩怨情仇升华为艺术的习惯。

在看似极度缺乏和谐感的粗连排结束之后,整个排练场的氛围变得十分诡异。扮演传记作家的演员、一下午都因为演员要改台词而忿忿不平的编剧,因为这一场排练这些人似乎还并没有找到自己与这部戏合理相处的方式。但是在处变不惊的舞台监督的口中,一切仿佛只是冥冥之中注定的小小变数而已。人去楼空之后的国家剧院还能留下的,仅仅是作品而已。

作品即永恒。