基于行为模式的太原市南蒲村公共空间优化研究

2021-12-23太原理工大学建筑学院胡石琳刘成鑫

文/太原理工大学建筑学院 高 静 胡石琳 王 昕 刘成鑫

1 行为模式的基本概念

行为是指受思想支配而表现出的外在形式,由一系列相对不变和重复的事件组成;模式则是指事物的标准样式,常呈现规律性。行为模式是使用主体一种长期行为活动的模式总结,故影响行为的因素必然直接影响行为模式,影响因素主要分为动机、知觉、爱好及空间行为。

2 南蒲村概况

南蒲村位于山西省太原市小店区北格镇西北部,以平原地貌为主;南蒲村现有产业仍以种植玉米、高粱、小麦为主;现住居民约520人;其地理位置优越,村落总体环境良好,交通便利,距各大市中心及主要交通枢纽站较近(见图1)。受村落所在地形地貌等客观条件的影响,南蒲村的道路格局以棋盘式为主。民宅形式丰富,传统民居院落与现代化2层小楼并存。

图1 南蒲村区位分析

3 南蒲村公共空间的类型

本文的主要研究对象为南蒲村公共空间,鉴于乡村公共空间兼具公共性和社会性的特点,以场地承载功能为标准将南蒲村的公共空间分为4类:村落入口空间、休闲空间、街巷空间及信仰空间。

3.1 村落入口空间

南蒲村村落入口特色明显,河道与村落北侧民居之间形成由“碎片化”地块组成的对外连续带,但其多废弃或未得到合理利用(见图2)。

图2 南蒲村村落入口位置示意及现状

3.2 休闲空间

南蒲村内建设较为完善的休闲空间即篮球场(半场),位于南蒲村中部,地面采用硬质砖块,此处缺少可供休息的设施且环境较差,导致其使用率较低(见图3)。

图3 南蒲村休闲空间位置示意及现状

3.3 街巷空间

南蒲村街道除基本的交通功能外,还承载生活功能。南蒲村村内主要街道的D/H约为1.0~1.5,生活小巷的D/H约为0.5~1.2。根据外部空间设计原理,南蒲村的街巷空间尺度宜人,给身处其中的人带来舒适愉悦之感。南蒲村主要街道环境条件良好,两侧界面内容以墙绘为主,多栽植乡土灌木,其内部缺失供村民休息的节点空间,与当地村民的生活习惯严重相悖,底界面被硬化为水泥路。

3.4 信仰空间

南蒲村现存的信仰空间主要有土地庙和观音堂(见图4)。观音堂是迁址重建,其北侧有大片废弃空地,环境较差;土地庙被完整保留,其北侧为2层公共建筑,现为废弃状态。

图4 南蒲村信仰空间位置示意及现状

4 南蒲村公共空间及行为分析研究

4.1 观察点选取分析

4.1.1 热力图分析

通过借助百度地图的热力图成像信息对南蒲村进行日人流量观测,对热力图所呈现的人群聚集热度和范围进行判断,观察村民的行为意向,从而确定具有较高意向度的区域。从7:00开始,每间隔1h,截取南蒲村24h的热力图,选取几个人群有显著变化的时间点分析可知南蒲村村民在公共空间中的行为存在规律性变化。

4.1.2 村民行为活动调研

如表1所示,本文从不同年龄结构、活动距离、活动内容、期望增设的设施及活动内容等方面对南蒲村村民行为进行现状分析。

表1 南蒲村村民行为现状分析

本文结合村民行为活动、需求分析表及热力图的分析结果,确定南蒲村内3处村民活动意向度较高的区域,即村落入口空间、篮球场、土地庙(见图5)。下文针对3处空间分别进行满意度调研及不同年龄段人群的行为分析研究。

图5 南蒲村村民意向活动区域

4.2 南蒲村高意向公共空间调研

4.2.1 空间满意度调研

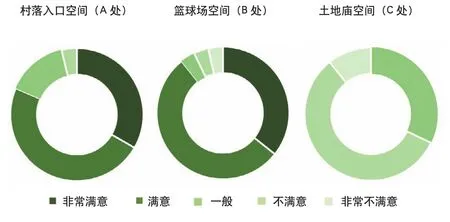

基于上述3处空间点展开空间满意度调查,得出以下结果(见图6)。

图6 南蒲村高意向区域满意度分析

总体而言,南蒲村村民对上述3处的空间点基本表示满意。由于村内缺少邻里交往场所,多数村民选择在街巷空间活动,安全性差;在村民交往活动发生频率较高的场地,存在休息设施缺乏的现象,亟待改善。

4.2.2 村内不同类型人群行为模式研究

本文采用观察法,分别对上述3处村民活动意向度较高的空间进行定点观察,通过对南蒲村内不同年龄段人群的行为调研可知:①村内存在较多自发性活动;②“求近”活动需求显著,老年人更偏好在自家附近的街道或路口聊天、散步;③社会性活动更吸引人,村内中年女性更偏好群体活动,活动时间较多且自由,需要尺度较大的活动场地和较为齐全的基础设施;④场地内现有活动设施匮乏。南蒲村村民行为需求以及行为模式如表2所示。

表2 南蒲村村民行为需求以及行为模式

5 南蒲村公共空间优化策略

依据上文所述调研结果,得到针对不同类型的公共空间优化策略。

5.1 A处空间点(村落入口空间)

该处主要受众人群为青少年,基于青少年行为特征,此处多发生自发性活动,需要高质量空间环境。A处空间现状及优化需求如表3所示。

表3 A处空间点的空间需求及现状

A处空间现状与受众人群需求之间存在较大差异,主要有以下问题:安全性、环境较差,整体呈“碎片”状态;休息设施不足且现有设施利用率低。根据上述调研结果,从舒适性及安全性两方面对A处空间点提出优化策略:“碎片”整合设计,将村落入口处的碎片空间整体设计,增强对外的整体性、岸边景观的层次和舒适性;活化失落空间的功能。基于南蒲村村民的现实需求,在岸边增加栏杆以确保活动的安全性;在场地内增加休息设施,如木凳、凉亭等,增强空间对村民的吸引力,服务村民日常公共生活交往。

5.2 B处空间点(休闲空间)

该处受众人群年龄均布,基于不同年龄段人群的行为特征,此处多发生自发性活动和社会性活动。B处空间点的现状及优化需求如表4所示。

表4 B处空间点的空间需求及现状

B处空间现状与受众人群需求之间存在较大差异,存在以下问题:空间安全性较差;场地休息设施匮乏;场地可承载功能单一;场地内部缺少树木绿化。据上述调研结果,主要从舒适性、功能性对B处空间点提出优化策略:①空间高效化 保留场地原有功能,东侧剩余空间结合居民生活需要,改建为休闲生活广场,以满足不同年龄段人群的多元化需求,提高空间利用率;②空间安全化 鉴于场地位于十字路口处,综合考虑增加功能的同时,以场为界与街道隔离,增强村民的安全感;③空间生态化 拟将场地东侧部分地面改为草地,种植高大乔木围合形成内部主要活动区域,可自然形成顶平面,且使B点空间自然区分动静,美化环境,增加场地绿量及提高生态效益(见图7)。

图7 篮球场优化后平面及效果

5.3 C处空间点(信仰空间)

该处受众人群主要为中年妇女及青少年,基于受众人群的行为需求,C处空间点现状及优化需求如表5所示。

表5 C处空间点的空间需求及现状

C处空间的现状与受众人群的行为需求之间存在较小差异,主要有以下问题:场地休息设施匮乏;场地内部环境较差,活力不足;缺少树木绿化。基于此,从舒适性、功能性方面对C处空间点提出优化策略。

1)失落空间的功能活化 C处空间大多废弃或未得到合理利用,对C处空间的环境与承载功能进行活化,增强空间对村民的吸引力,提高空间使用率。

2)流线及分区合理化以引导人流 通过场地底界面材质、颜色的区分,分隔场地内部的活动区和休息区,自然产生空间功能分区的暗示,从而有效地引导人流活动,起到维持场地交往活动的作用。

3)基于居民需求的设计人性化 基于村民对场地的需求,进行人文关怀的精细化设计,设置亲切材质的休息设施,如木凳等,设置村民需要的健身设施及配套设施;在场地内种植绿色植被,移栽本土灌木,既美化环境又弱化硬质墙面。

6 结语

在新时代的乡建大潮中,南蒲村的公共空间面临着形式与内容两方面重塑的考验。在实现城乡融合发展的同时,村内仍保留着较为传统的生活方式,对其公共空间的优化,要尊重使用主体。本文以村民行为和乡村公共空间之间的关系为主线进行研究,通过剖析不同年龄段人群的行为模式及需求,最终实现对公共空间的优化,推进乡村公共空间在新时代的可持续发展,创造更舒适的人居环境。