城市边缘区剩余空间整合再利用

——以呼和浩特市前不塔气村为例

2021-12-23内蒙古工业大学建筑学院内蒙古自治区绿色建筑重点实验室杨春虹王端阳

文/内蒙古工业大学建筑学院 内蒙古自治区绿色建筑重点实验室 杨春虹 王端阳

0 引言

剩余空间常指废弃、被限制、利用率低或未充分发挥土地价值的消极空间类型。

在城市化进程中,因城市扩张,周边地域结构发生变化,逐渐形成城市与乡村的过渡地带——城市边缘区域。该区域因缺乏规划,建筑周边、道路两侧散布大量剩余空间,呈碎片化、消极、无序状态。该区域与市区邻近,交通便利,且房租低廉,很多城市务工人员租住于此,成为新一代外来居民,但边缘区域基础设施落后,无法满足居民基本生活需求。因此,须以片区居民实际生活需求为导向,合理利用现有消极剩余空间,以较低的经济成本改善环境。本文以呼和浩特市东南边缘区域——前不塔气村为例,从实地调研出发,梳理片区内存在的可重塑剩余空间,以修复、织补、整合、再利用为策略,从建筑学角度出发,探讨城市边缘区域土地与空间的高效利用,进一步优化城市边缘区人居环境。

1 前不塔气村现状调研

1.1 概况

前不塔气村位于内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区科尔沁快速路与如意和大街交叉路口向东620m,北邻机场高速,西邻科尔沁快速路,周边多条支路环绕,交通便捷,公交站点遍布,距呼和浩特东站2300m,距地铁一号线入口1500m(见图1)。该村落虽地处城市边缘区,但交通可达性较好,地理优势明显。通过建筑肌理对比,可见该片区虽与城市一路之隔,但整体呈空间单一、高密度、低容积率的显著差异(见图2)。

图1 调研片区周边交通示意

图2 调研片区建筑肌理对比

1.2 问题

经调研,该片区现状问题主要体现在以下方面。

1)交通 机动车停车位数量匮乏,较窄街巷中停满机动车,交通堵塞,公共空间被占用,绿化景观和交往空间缺乏。两边商铺前的人行道常年被机动车占用,步行居民的安全性无法保证(见图3)。

图3 调研片区交通现状

2)景观 村落中树木零星无序地散落于房前屋后,缺乏规划,缺少集中公共绿地,小商贩随处摆摊占地,影响环境(见图4)。

图4 调研片区景观现状

3)公共空间 原村委会前广场是片区内面积较大的公共空间,日间被机动车占用,片区居民无法在此活动,健身、娱乐、活动场地等公共空间极度缺乏(见图5)。

图5 调研片区公共空间现状

4)配套服务设施 片区内除有新修建的3处公共卫生间和1间简陋的村卫生室,未配套服务设施,快递驿站、生活便利店均缺乏,垃圾箱未定点摆放。每户门前有1个下水道口,村民将各种生活垃圾倒入其中,夏季散发臭味,冬季结冰后存在安全隐患(见图6)。

图6 调研片区配套服务设施现状

2 前不塔气村剩余空间形态分析

经调研,前不塔气村剩余空间可归纳为以下类型。

1)点状剩余空间 点状剩余空间尺度较小、所处位置零碎,无序地散落于片区内房前屋后、建筑转角及建筑灰空间等处。邻街点状剩余空间被商贩占用,片区内点状剩余空间被临建或机动车占用(见图7)。

图7 点状剩余空间现状与肌理

2)线状剩余空间 其长宽比大于1∶2,主要存在于道路两旁及居民生活巷道中。道路两旁的线状剩余空间常年被小商贩摆摊占用,使用功能混杂,步行居民的安全无法保障;居民生活巷道中的线状剩余空间由加建临建形成,较低矮的临建仓库占地面积不大,但占用本就局促的生活巷道,多用以堆放杂物或弃置不用,导致生活巷道失去原有活力(见图8)。

图8 线状剩余空间现状与肌理

3)面状剩余空间 面状剩余空间尺度较大,所处位置随机。部分由建筑拆除后未规划的空置场地形成,或受早年拆迁政策影响拆掉一半的废弃建筑形成,部分因公共建筑入口广场空间缺乏活力所形成。完全拆除后的建筑场地被居民随意停车或弃置不用。公共建筑入口广场应是居民聚集的场所及片区中最具活力的积极空间,但此空间常年被机动车占用,空间利用率较低(见图9)。

图9 面状剩余空间现状与肌理

3 前不塔气村剩余空间整合再利用

剩余空间整合再利用时应依据空间所处位置、尺度大小及受众对象需求进行针对性再利用。调研片区涉及范围较广,零碎无序的剩余空间散布在不同区域,因此在点状、线状及面状3类剩余空间中分别选取代表性空间进行整合再利用。

3.1 点状剩余空间

点状剩余空间散布于房前屋后、建筑转角空间及建筑灰空间等位置。经现场调研及实地测量,选取3处具有代表性的点状剩余空间进行整合再利用(见图10)。

图10 代表性点状剩余空间位置示意

1)A处 该空间位于临街古树下,常年被小商贩占用,空间利用率低。可在此布置休闲座椅供老年人夏日乘凉、冬日晒太阳、聚集攀谈使用,改善片区景观环境(见图11)。

图11 A处点状剩余空间改造前后对比

2)B处 该空间是建筑布局围合出尺度较小的三角形剩余空间,处于片区内相对安全位置,零星种植单棵古树。可在此结合原有树木布置沙堆、植物墙、歇息凳,为儿童提供玩耍场所,提升片区内生活品质(见图12)。

图12 B处点状剩余空间改造前后对比

3)C处 该空间位于道路旁,由建筑间的空地形成。可在此布置快递柜、自助售卖机等小型自助设备,完善片区配套设施(见图13)。

图13 C处点状剩余空间改造前后对比

3.2 线状剩余空间

线状剩余空间主要位于道路边沿位置的剩余空间。经现场调研及实地测量选取3处代表性空间进行整合再利用(见图14)。

图14 代表性线状剩余空间位置示意

1)A处 该空间位于主干道临街商铺前,因其尺度相对较小,机动车无序停放在商铺前。可在此处布置景观小品,既改善店前空间品质,又保证步行居民的安全(见图15)。

图15 A处线状剩余空间改造前后效果

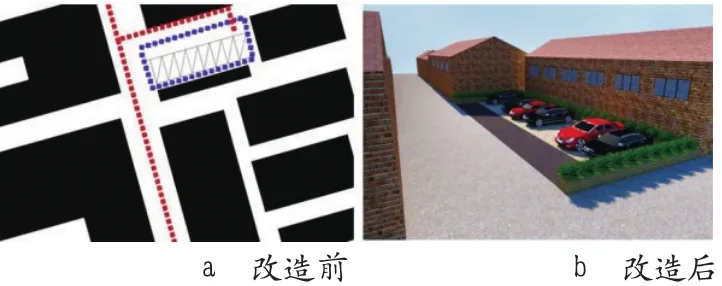

2)B处 该空间位于主干道边,尺度相对较大,由村民临时加建的杂物储存及临时停放的机动车形成。可在此处布置临时停车位,以缓解片区交通压力(见图16)。

图16 B处线状剩余空间改造前后效果

3)C处 该空间位于居住巷道内及居民住宅旁临时加建的废弃储物仓库,空间尺度较小,多呈线形。因位于居民生活区内,可在此布置自助售卖机或小型景观小品等,以完善居民配套服务设施及改善生活区景观现状(见图17)。

图17 C处线状剩余空间改造前后对比

3.3 面状剩余空间

面状剩余空间尺度相对较大,位置随机。经现场调研及实地测量选取4处代表性面状剩余空间进行整合再利用(见图18)。

图18 代表性面状剩余空间位置示意

1)A处 该空间为位于村小学向东50m,年限已久且坍塌弃置不用的老房子。实地调研发现,因村小学毗邻片区主干道,上下学时该路段交通堵塞,无法保障儿童安全。片区内家长接送孩子时大多使用电动车,可将此处改造为家长接送孩子交通停靠区域,以缓解交通压力,解决安全问题(见图19)。

图19 A处面状剩余空间改造前后对比

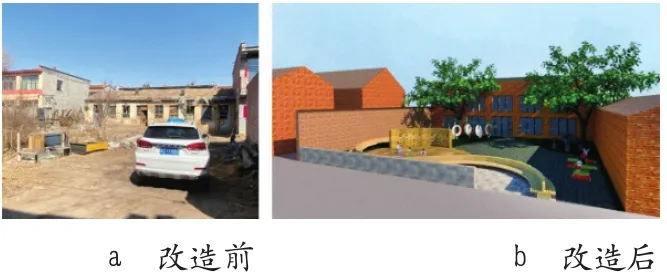

2)B处 该空间为位于村小学向东100m处的空置院落,距主干道有一定距离,安全性有保障。同时,片区内缺乏儿童游戏配套设施,可将此处布置为儿童室外游戏场所,既有利于儿童安全,又可健全村落的配套服务设施(见图20)。

图20 B处面状剩余空间改造前后对比

3)C处 该空间是村委会前入口广场,常年被机动车占用。村委会是居民开展大型活动的聚集地,可在此处布置戏台及居民大会临时场地,建设可供居民聚集的公共空间(见图21)。

图21 C处面状剩余空间改造前后对比

4)D处 该空间是位于居民聚集片区的废品站,院内空间较大但杂乱不堪。可在此处设置集健身游玩于一体的小型休闲广场,完善居民的生活配套服务设施(见图22)。

图22 D处面状剩余空间改造前后对比

4 结语

本文从建筑学视角出发,通过对城市边缘区剩余空间的整合再利用研究,在尊重片区原有肌理的前提下,将破碎、无机、弃置的土地进行整合再利用,既能提高土地利用价值和空间利用效率,又能激发城边村的活力,改善居民的生活环境,为优化城市边缘区人居环境提供专业思考和建议。